细胞核xì bāo hé

细胞的组成部分之一。1907年孙佐译述《生理卫生新教科书》第二篇:“平滑筋纤维: 细胞核。”细胞核曾经也称“[XCHAR[R201405004_FZSYK_F8A1]]核”。

物体的各部分

物体的表面部分:皮(表皮;果~;肉~)

物的坚硬外皮:壳(外~;地~) 顽皮

某些物体下面起支撑作用的部分:托(托子;枪~) 骨(伞~)

器物下部象腿一样起支撑作用的部分:腿(桌~) 足(鼎~) 柎

物体的主要部分:干(枝~;骨~)

竖立物体最高的部分:高峰

最高最上的部分:头(头儿) 顶端 颠顶

物体的顶端:头脑 头角

尖端部分:锋(笔~;针~) 锐 颖

物体的尖突部分:锋锷 锋钜

物体的锋芒、棱角:锋棱 锋棱

物体的中心部分:核(~心;细胞~) 芯(芯子;岩~;烛~)

某些物体的中空部分:腔(胸~;炉~) 膛(枪~;空~)

连接的部分:缀(前~;后~)

物体某部分和它相连着的部分:根(耳~;牙~;舌~;脚~)

弯曲不直的部分:弯(~子)

破碎后分成的部分:瓣(摔成八~)

物体后部:末(末梢;~节;刀锥之~)梢

顶端末梢:颠杪

某些物体的最后部分:尾(尾巴;后尾;末尾;梢尾) 后身 后跟 屁股顶端

物体的足部:跗

物体的残余部分:头(布~;线~)

细胞核cell nucleus

真核细胞遗传物质的主要存在场所和细胞机能的控制中心。其结构和功能在细胞周期中有显著的变化。

形态 分裂间期的细胞核都有特定的形态,一般以球形或椭圆形。核的形态常与细胞的形态相适应,如球形、立方形和多角形细胞中的一般为圆形或卵圆形,扁平细胞中为扁平形;柱状细胞中为长椭圆形。此外,中性粒细胞中核为多叶形; 蚕的丝腺细胞和分泌细胞中为分枝形; 高等植物胚乳细胞中有时呈网状; 禾本科叶保卫细胞中的则为哑铃形。细胞核的形态也随发育时期而变化,如等轴的分生组织中核为球状,而分化成柱状细胞时变成纺锤形。植物细胞随着生长发育,液泡增大,将细胞核挤向细胞壁,使核变成盘状。

大小 直径一般为20~30μm,最小的在1μm以下,最大的可达1000μm以上。低等植物细胞核较小,直径在1~4μm之间,高等植物的核在5~20μm,动物的细胞核一般为5~10μm,卵和合子等核的直径达400μm。细胞核的大小随细胞周期而变化,准备分裂的间期细胞核要大于刚分裂后的细胞核。细胞核的大小还与它所含的DNA量成正比,多倍体的细胞核一般大于二倍体。双翅目唾腺细胞有巨大染色体,其核也大。一般生理代谢活性高的细胞,其细胞核大于生理活性低的细胞。

数量 除植物的筛管和哺乳动物的成熟红细胞等少数无核细胞外,通常一个细胞含有一个细胞核。也有多核的细胞,如多核菌丝体、被子植物的毡绒层细胞、昆虫的早期胚胎细胞、脊椎动物的骨胳肌细胞、破骨细胞和哺乳动物胎盘的合胞滋养层等,少则两个,多则几百、几千甚至上万个。多核细胞因其只有核分裂而无胞质分裂,或多个单核细胞彼此融合而形成。纤毛虫细胞中还存在性质和功能不同的两种细胞核——大核和小核。大核不含有全部基因,但控制细胞的代谢,并且在繁殖过程中无连续性,可消失后再生; 小核具有全套基因,控制细胞的遗传,在繁殖过程中有连续性。

位置 多数居于细胞中央,但类型不同细胞核位置有所不同。如植物细胞幼嫩时核位于中央,随着细胞成熟液泡增大,细胞核被挤到靠近细胞膜。脂肪细胞也有类似情况。柱状细胞的细胞核常偏近于基底侧。

化学组成 包裹在细胞核最外层的核膜和其他膜系一样,主要成分是脂类和蛋白质。细胞核内的染色质和核仁的主要成分为DNA、组蛋白和非组蛋白、RNA以及多胺类化合物。核基质中的基本成分为H2O、RNA、DNA复制和转录所需要的酶类及其底物、核糖核酸酶、碱性磷酸化酶和二肽酶等水解酶,还有一些二价阳离子。

结构 包括核被膜、核基质、核仁和染色质。功能 细胞的一切生命活动都直接或间接受到细胞核的控制,失去核的细胞往往只有某种单一功能,而且寿命很短。如哺乳动物成熟的红细胞无细胞核,它的功能只是运载氧和二氧化碳,寿命也只有120天左右。细胞核是遗传物质的主要存在场所,因而成为细胞基本属性的控制中心。细胞将其特性准确无误地传递给子细胞是通过核内遗传物质的准确复制来实现的。特定基因的表达使细胞出现特异性代谢产物,从而导致细胞分化。通过核分裂和胞质分裂使细胞繁殖。遗传物质的改变会使细胞的遗传特性发生变化,而基因的表达产物是细胞本身组建和代谢系统的直接或间接的物质来源。

细胞核cell nucleus

真核细胞内由膜包裹的遗传物质集中区域。存在于除哺乳类成熟红细胞外的绝大多数真核细胞。形态多样,以圆形或卵圆形较多;大小差别悬殊,直径小至1μm以下,大至1 000μm左右;每一细胞多为一核,但亦可有数核或多核。可分为核膜、染色质、核仁和核质等几部分。核膜为双层单位膜,构成核与胞质间的屏障;染色质由DNA链、组蛋白和非组蛋白构成,DNA链上编码有各种遗传基因;核仁呈圆形或椭圆形,是合成rRNA和组装核糖体亚基的场所;核质呈凝胶状,含水、无机盐和酶等成分。是细胞内遗传物质分布的主要场所,在一定程度上控制着细胞的代谢、分裂和分化。

细胞核

真核细胞中含有染色体的稠密小球体。由核被膜、核基质、核仁和染色质4部分组成。直径通常为20~30μm,最小的在1 μm以下,最大的可达1000 μm以上。1个细胞一般含1个细胞核,也有含多核的细胞。

细胞核xibaohe

真核细胞中能够将核物质与细胞质分开的一种复杂结构,是细胞内遗传信息储存、复制和转录的主要场所,对细胞的结构和功能具有调节和控制作用。真核细胞通常有一个核,哺乳动物的成熟红细胞的核被排出细胞外。有些细胞有两个或多个核。细胞核大多呈球形或卵圆形,但随物种和细胞类型不同而有很大差别。有的呈分枝状或带状等。细胞核的直径 一般是5~25微米,并且大小随细胞的活动状态和分裂期而变化。细胞核的外围为双层多孔的核膜,核膜外层的外表面上有核糖体颗粒附着,还常常延伸到细胞质内,跟内质网膜相连接。核孔是核质与细胞质进行物质交换的重要通道。间期核内有1个或多个核仁,其形状、大小和数目因生物种类和生理状态不同而有变动。核仁无膜包围,由颗粒区、原纤维区、核仁染色质和基质组成。核仁的功能是转录rRNA和组装核糖体亚单位。核膜内容易被碱性染料染成深色的串珠状细丝,称为染色质。一部分染色质凝缩成大而明显的块状结构,称为异染色质。染色质细丝是由许多核小体串联而成的,在细胞有丝分裂过程中染色质细丝形成高度浓缩的染色体。在核液中由蛋白质构成的网架结构称为核基质。间期核中的染色质纤维附着在核基质网架上。核基质除有维持核形的作用外,在DNA复制和转录活动中还有重要功能。

细胞核xibaohe

参见植物学“细胞”条。

细胞核caryon

系细胞的重要组成成分。在所有生物的细胞内,除血液中成熟的红细胞外,都有细胞核。细胞缺少核便不能正常生长和分裂,同时细胞的新陈代谢也要受到影响。细胞核形态可随细胞的形态而异,有圆形、椭圆形、马蹄铁形、多叶形。其数多为单核;也有双核者,如肝细胞、软骨细胞、交感神经节细胞等;有的可达数十个至数百个,如破骨细胞核可达数十个,骨骼肌细胞核可达数百个。幼稚时细胞核较大,衰老时较小,一般占细胞质体积的1/3~1/4。细胞核由核膜、核仁、核网等构成,其化学组成有组蛋白、脱氧核糖核酸、核糖核酸、酶等。核的特殊成分为染色体,对繁殖、遗传有重要作用。

细胞核

真核细胞中包含着染色体的球状体。呈圆、卵圆形或其他形状。由核膜、核质和核仁所组成。

细胞核

多呈圆形,位于细胞的中央。一般细胞只有一个细胞核,但也有多核细胞(如骨骼肌细胞有几十个至数百个核)和无核细胞(如成熟的血红细胞)。细胞核的形态及大小与细胞相适应,一般约为细胞的1/3~1/4。细胞核主要由核膜、核液、核仁和染色质等组成。

❶核膜 为多孔的双层单位膜所组成,内外两层膜之间的间隙称核膜间隙。外层的外表面有核蛋白体附着,并与内质网膜相连接。核膜上的小孔是核与细胞质进行物质交换的门户,具有选择性渗透作用。

❷核液 为无结构的胶状物质,可视为核内尚未分化的原生质,是核仁和染色质悬浮的基础。

❸核仁 多位于核的一侧,一般细胞只有1~2个核仁,也有3~5个的,个别细胞无核仁(如中性粒细胞)。核仁由颗粒和纤维组成,其化学成分主要为蛋白质和核糖核酸(RNA)。核仁是形成核蛋白体的部位。核蛋白体通过核孔进入细胞质,参与蛋白质的合成。

❹染色质 为核内的丝状物,由脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质组成,易被碱性染料着色。每条染色质各部分的螺旋化程度不同,螺旋化程度低的部位由脱氧核蛋白组成,着色较浅,称为常染色质;螺旋化程度高的部位着色较深,称为异染色质。染色质的主要功能是携带遗传物质。当细胞进入有丝分裂期,染色质高度螺旋盘曲,变短变粗,形成条状或棒状染色体。随着细胞分裂,染色体将遗传物质均等地带到两个细胞中去。染色体携带的遗传物质是指基因。基因是DNA分子中的一个片段,它包含着DNA分子的全部遗传密码,可作为一定结构蛋白质的全部信息。每一种生物细胞内的染色体都有一定数量和形态。人类细胞内有46个染色体,共组成23对,其中22对为常染色体,另一对为性染色体。性染色体又分为X和Y,它们与性别有关系,男性为X和Y,女性为X和X。

细胞核nucleus

是细胞生命活动的控制中心,是储存和复制遗传信息的场所。多位于细胞中央,其形态与细胞的形态相适应。间期的细胞核由核膜、核仁、核液和染色质构成。人体内除成熟的红血细胞外,所有细胞均有细胞核,且一个细胞通常有一个核,只有少数细胞有两个甚至多个核。

细胞核

细胞核内有全部遗传密码——基因组,它能复制这基因组,并借细胞分裂传给下代细胞; 有控制基因组的活动,将遗传密码译制为蛋白质合成信息,借以支配胚胎期细胞分化和成体的生理活动。每个细胞都有细胞核,只有红细胞和晶体纤维在成熟期失掉了细胞核。

细胞核大多是圆或卵圆形的球体,保持表面积在最低的限度。有的细胞核呈特殊形态,成熟白细胞呈肾形、马蹄形、多叶形。某些哺乳动物的附睾上皮细胞,昆虫的丝腺细胞也是复杂的多叶状,这可能与细胞合成活动活跃有关。一般细胞只有一个核,含有两套DNA,称为二倍体,即2n。骨髓的巨核细胞核可多达32n或64n,为多倍体。有的细胞有两个以上的核,如肝和肾小管的细胞。破骨细胞的核可多达100多个。细胞核由染色质、核仁、核被膜和核液构成(图1)。细胞分裂间期的核叫做静止期核,但实际上它是基因表达最活跃期的结构。染色质 是在光学显微镜下观察染色切片所见到的被碱性染料深染的结构。1882年Flemming首次命名为染色质,当时学者认为染色质就是细胞分裂期的染色体,但已失其特有的形态。1929年Heitz认为染色体在分裂间期,一部分保存染色的特性,叫做异染色质,不被染色不可见的部分叫常染色质。电子显微术改进后所得细胞核的图象,可见异染色质呈颗粒状团块,分布在核膜内,核仁周,或分散在核内,其余浅染的区域则是常染色质所在。异染色质在机能活跃的细胞少,如神经元的核和幼稚的血细胞,而成熟的白细胞含大量的异染色质,细胞合成处于完全静止的精子的核则浓缩成深染的异染色质团。

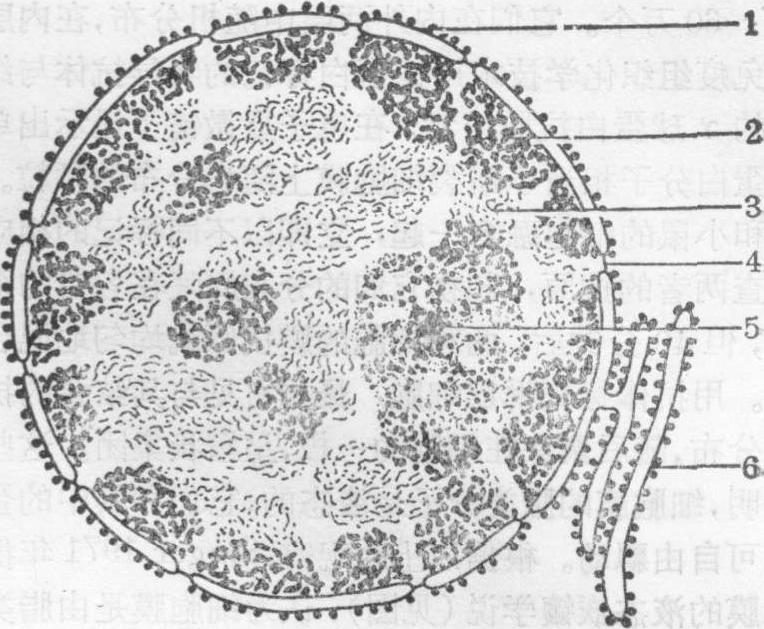

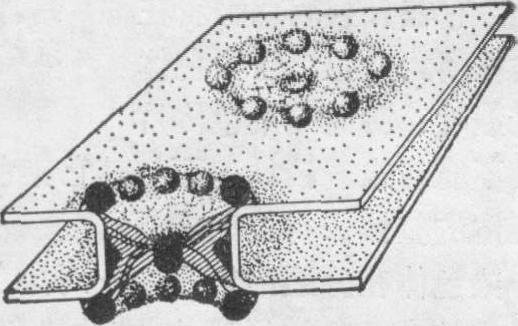

图1 细胞核模式图

1.核被膜 2.异染色质 3.常染色质 4.核孔5.核仁 6.粗面内质网

电镜下观察超薄切片标本时可见,异染色质呈直径为20~30nm的颗粒状。如将两栖类红细胞核的内容物在水面展开,电镜下可见直径为20~30nm纤维盘绕成团(图2),说明切片上所见颗粒是这种纤维的断面。如将鸡红细胞核溶解于不含二价金属离子的低渗电解质缓冲液中,电镜下可见直径为10nm的细丝,藉其流动力的作用,细丝又展开成为一连串直径为11nm、厚5.5nm的圆盘,彼此由4nm粗细的细丝相连(图3)。这些圆盘状的亚单位称为核体。

图2 蝾螈红细胞核的染色质,水面展开,示直径20~30nm的纤维(扫描电镜 )

图3 鸡红细胞的核染色质经低渗缺镁盐水处理染色质纤维再度解螺旋,成为直径10nm的核丝上附直径11nm厚5.5nm的圆盘,称为核体

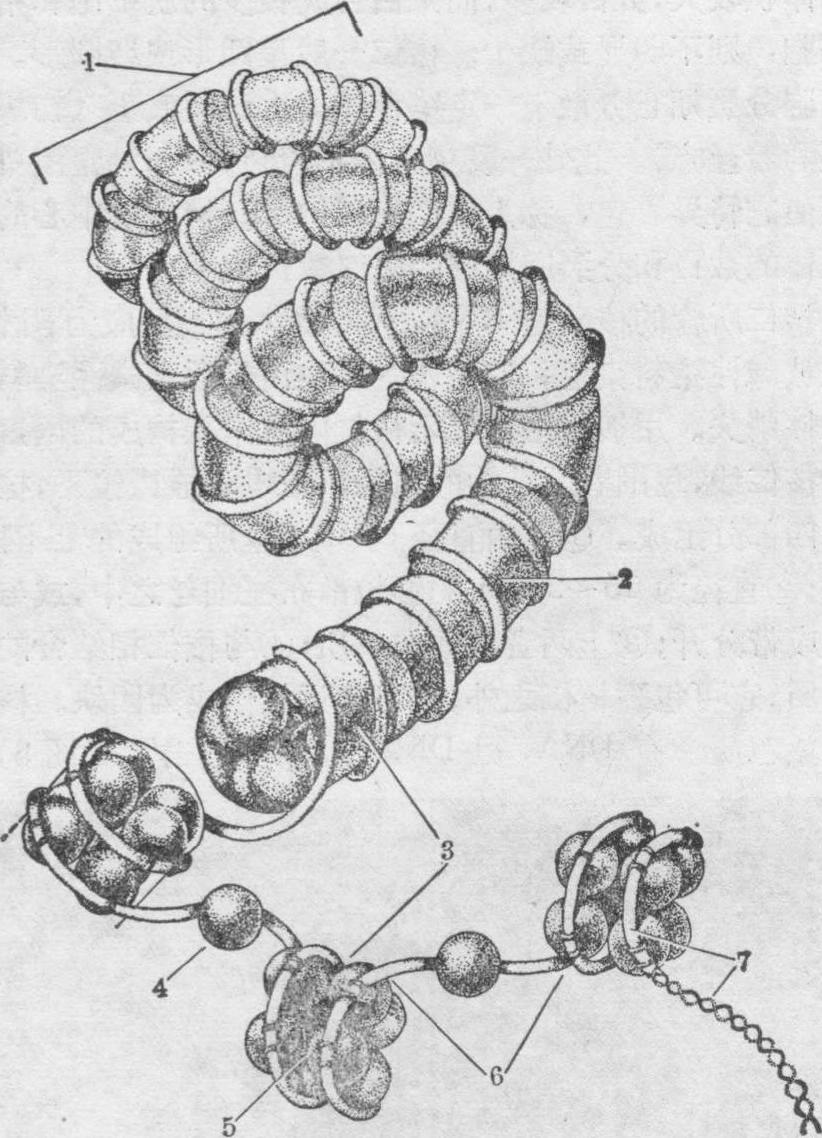

染色体的化学成分为DNA、RNA、组蛋白(H)和非组蛋白蛋白。其中RNA和非组蛋白蛋白的含量不恒定,而DNA的碱基与组蛋白以固定的比例相结合,每200对碱基与一个H1,两个H2A,H2B,H3和H4共九个组蛋白分子结合。以细球菌核酸酶消化染色质,可分离出单个和2、3、4个相聚合的核体。化学分析表明,它分别含有200、400、600和800对DNA碱基。根据上述资料,Kornberg于1974年提出核体的化学结构模型(图4),认为每个核体是由H2A,H2B,H3,H4各两个聚成八聚体,彼此相抱成球作为核体的核心,外面由一般由长为140对碱基的DNA链缠绕13/4周。两个核体之间有10~70对碱基长的间隔区,H1与这段相结合。在缺少二价金属离子的低渗溶液中,没有被展开时这些核体和间隔区紧密相结,成为电镜下所见10nm粗细的纤维,展开后则核体呈圆盘状的串珠,其中的间隔区由4nm的DNA链连系。如加上Mg2+,直径10nm的细丝则螺旋化缠绕成粗约20~30nm的染色质纤维。H1组蛋白参加建立和稳定这一结构。Kornberg的设想和电镜所见的图象符合。

图4 Kornbery提出的核体化学结构模型

1.30nm染色质纤维 2.10nm核蛋白丝 3.核体 4.组蛋白H1 5.组蛋白八聚体 6.间隔区 7.DNA链

组蛋白在染色质中与DNA的紧密结合能阻抑和控制基因的表达。如在试管内用DNA合成RNA则比DNA-组蛋白复合体活性大5倍。染色质的DNA必定在解螺旋后舒张状态下进行转录RNA的活动。由此推测异染色质是DNA组蛋白几度螺旋化盘绕折叠而成,其基因组活动处于被封闭的状态,而常染色质是已解开螺旋结构,基因组处于机能活跃的状态。雌性哺乳动物有两个X染色体,而雄性只有一个X和另一个结构不同的Y。在雌性的体细胞核内,核膜内常见一团密集的异染色质,而在雄性同样细胞则极少见(不超过10%)。这团染色质即是处于不活动的状态、未解螺旋的X染色体,叫做性染色质。它是Barr 1949年在猫的神经元中发现的,也叫做Barr体。在雌性动物虽有两个X染色体,只有一个是机能活跃的。

机体的细胞核都装备着全套的基因组,但不同细胞和同一细胞在不同胚胎发育时期,或在成体不同机能活动时期,只有部分的基因组进行活动。它们的活动确定每个细胞在胚胎分化过程中或成体生理活动中所起的作用。细胞核具有启动和抑制这基因组各个不同基因活动的复杂机制,这是了解细胞机能最根本的问题。

核仁 是细胞核内界限分明、直径约为1μm的小体,它是产生细胞核糖体的所在,在合成蛋白旺盛的细胞,它的体积较大,数目较多;而蛋白合成极少的肌细胞和精母细胞,则不明显或缺少。核仁一般呈圆形或卵圆形。在细胞分裂期它分散于一定染色体的次级缢痕上(初级缢痕为着丝点)。此处一段染色体不着色,但一种银浸染法能使它特异着色,称为核仁组织中心。携带这中心的染色体的数目和分裂间期核的核仁数目相等。

核仁所含的核酸为RNA,Feulgen试剂反应为阴性,能被碱性染料染色,它被RNA酶消化后亲碱性染料的特性消失。用镀银法可显示核仁内有索状构成的网,称为核仁线,包围着无结构的内区。在电子显微镜下,核仁由四部分组成。

❶是由直径5nm细丝所组成的粗网结构;

❷直径为15~20nm的颗粒散布在细丝之中,或与细丝成带分开;

❸上两者之间的基质;

❹与核仁相结合的染色质,它可包裹核仁之外,也可靠近核仁成为团块。核仁周染色质含有DNA,但DNA也侵入核仁内部(图5)。

图5 田鼠精原细胞的核仁深色核仁线包围浅色不定形区

用RNA酶消化后的切片,在电镜下证明核仁的细丝和颗粒都是含有RNA的。用放射性同位素作标记的实验证明,核仁周染色质的DNA是核仁合成RNA的转录模板,而RNA先在细丝上、后在颗粒上出现。核仁的颗粒与细胞质内的核糖体大小一致,许多实验证明核仁就是产生核糖体的所在。非洲有爪蟾蜍有一种隐性致死基因。携带这基因的杂种相交配产生的后代,有1/4细胞核内没有核仁。虽然这些后代藉卵细胞中储存的核糖体可活到蝌蚪期,但终因不能产生新的核糖体而死亡。自然界的实例证明核仁是产生核糖体的处所。

两栖类的核仁还有一特点,它在卵母细胞期细胞增大体积时,染色体上的核仁组织中心多次自行分裂,产生一千多染色体外的核仁,它们在超微结构上与正常核仁无异,是为适应卵母细胞生长增大需要大量合成蛋白的核糖体而产生的。把这种染色体外核仁分离并在水面展开,其中细丝部分解螺旋而舒张,在电镜下,呈圣诞树的图象(图6),中轴是10nm粗细的DNA纤维,伸出100多条放射状细丝,每条之间相隔2.5~3.5nm,这些侧支细丝在中轴的一端很短,依次逐渐加长,结果构成一棵圣诞树的形象。两侧枝起点之间的距离代表一个核仁的基因,从它转录的是核糖体RNA的前体,整个树表明一连串同样的基因,依次转录RNA前体的过程,从很短的起始产物到长的成熟的RNA前体。连接每段基因串 (圣诞树)中间的一段DNA链,不能转录,是基因间的空隙区DNA。这个电镜图象,生动地显示了分子水平的基因活动,从DNA模板转录RNA的形象。

图6 两栖类卵母细胞核仁分解DNA片段轴丝3nm为DNA,上附侧丝为45sRNA,由开始转录逐渐加长至转录完毕,组成圣诞树状

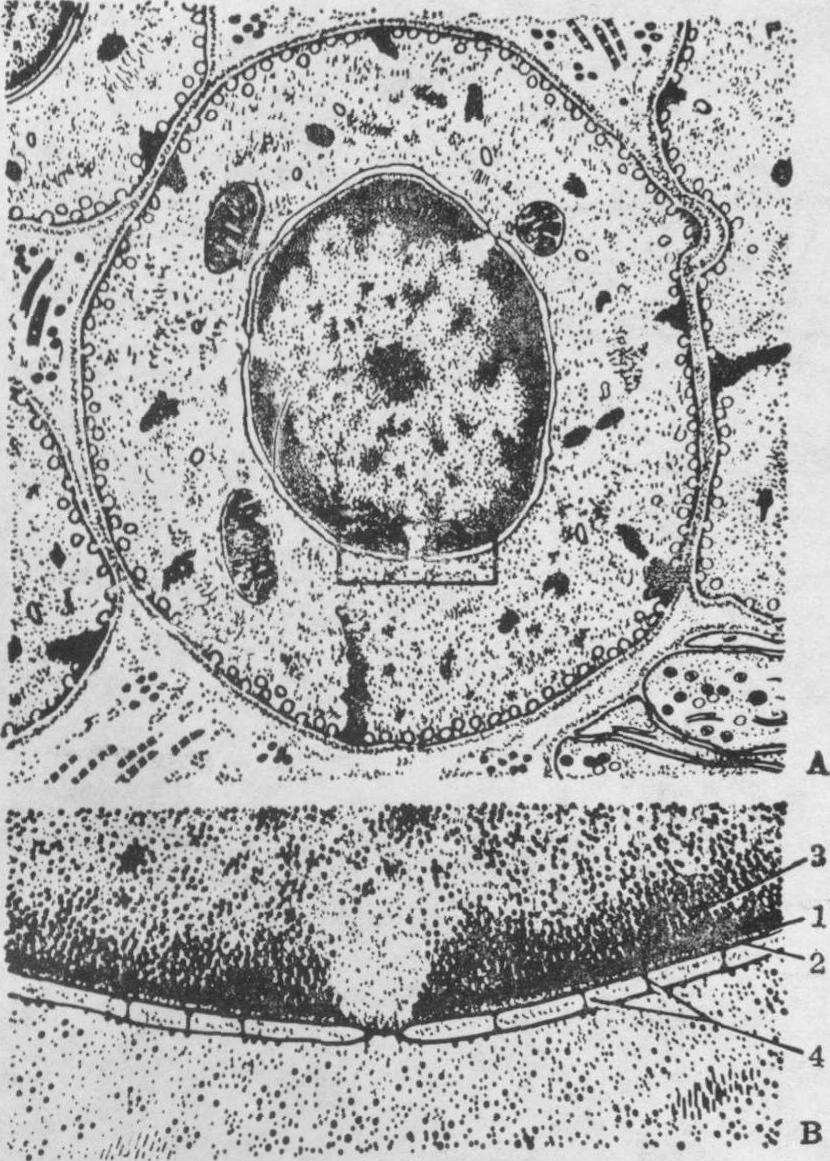

核被膜(图7) 是包裹在细胞核外的双层膜,它是细胞核与细胞质之间物质交换的中介物。核被膜分为内外两层,中有10~15nm的间隙,叫做核周池。核被膜外层和粗面内质网相续,并同样附有核糖体; 内层没有核糖体,在胞质一面附有纤维层。内外两层核膜有核孔穿通。核被膜实质上是扩大的内质网套,中有池,将核质包裹在内,因而称为核被膜而不称核膜,以区别于一般具单位膜结构的膜。在细胞分裂期核被膜解体,将染色体释入细胞质内。细胞分裂完毕,新的核被膜由零散的内质网互相融合,形成新的核被膜,将核质完全包裹。核被膜在机能上也和粗面内质网一样能合成新的产物。引入放射性同位素标记的前体,新的产物首先出现在核被膜处,随后才出现在细胞质内的粗面内质网。

图7 核被膜电子显微像

A.大鼠主动脉平滑肌横断面,示细胞核和其它细胞器,核被膜有三处示核孔 B.为A图长方格中核被膜部分放大1.纤维膜 2.核被膜内层 3.染色质 4.核周池,中有直径20~30的微丝横穿其中

核被膜内层核质面,有一层由细丝织成的致密的网状纤维膜,与核膜内染色质固着。在不同细胞,其厚度不同,约为30~80nm。在人的表皮细胞,这层膜比其它细胞的厚,较染色质染色浅。鼠睾丸间质细胞核被膜的纤维膜与附着的染色质之间由一条浅色的线隔开。这层纤维膜可以分离出来,它是由三种主要多肽组成,用免疫细胞化学可在多种组织培养的细胞核显出。同样方法也可显示这三种多肽类在细胞分裂期随核被膜的破坏,而弥散在细胞质中,当分裂末期,它们又依附在子细胞内聚集一起的染色体团的表面。在细胞分裂过程中,它们先是解聚溶在细胞质中,分裂结束又重新聚合在核被膜内。它们的功能可能是支持核被膜的骨架和核内其它结构的附着物。

核孔穿通内外核膜,直径约为50~80nm。内外核膜在孔缘处相连续(图8)。每个细胞核约有40~145个/μm2,一般约占核膜总面积的5~15%,在生长旺盛的两栖类,卵母细胞可达20~36%。红血细胞只有3个/μm2。一般细胞核膜孔是随机分布的。核孔是控制大分子出入细胞核的通路,它的数量和分布与核的机能活动紧密相关。

图8 核孔

左侧示核,右侧示细胞质双箭头所指为核孔

核孔有环和孔隔组成核孔复合体(图9)。环有16个球形亚单位,8个在孔外缘,8个在孔内缘,排列成圆形或八角形的环。亚单位的直径为10~20nm,环的直径为60nm。在环的内外8个亚单位边缘有放射状的细丝聚于孔的中心,形成中心颗粒,叫做中心隔。核孔所在处,核被膜下染色质留有一个染色很浅的染色质间通道。核被膜下纤维膜在核孔处也不连续。核孔显然是大分子出入核的通路。核内所合成的核糖体的核糖蛋白和转录的信使RNA等大分子,必定穿过核孔进入细胞质。已有电镜照片显示核孔内含有较大的物体。而细胞质内合成的组蛋白和其它核酸复制和转录所需的酶,也必须经过核孔进入核内。同时,整个核被膜对电解质离子也是有效的屏障。

图9 核孔复合体构造示意图

内外两层核被膜在核孔处反折相连续,所留孔隙由内外8个球形亚单位的环围绕,细丝向孔中心聚合,组成孔隔和中心颗粒

核液是核内无结构的液体,它的成分和它在核内究竟占有多大空间,尚待深入研究。

细胞核

除哺乳动物的成熟红细胞和高等植物的成熟筛管之外,所有真核细胞均具有细胞核。原核细胞由于没有核被膜的分化,而不具备细胞核。细胞核是细胞内极为重要的构造,它包含遗传物质,决定着细胞内的蛋白质合成,并在很大程度上控制着细胞的生命活动过程,因而被认为是细胞的功能中心。失去细胞核的细胞,由于不能执行正常的生理功能,很快趋于死亡。如失去细胞核的哺乳动物红细胞,平均寿命仅120天左右。

细胞核的形态 细胞核的形态与细胞的形状有一定的关系。在圆形、卵圆形、立方形和多边形细胞中,细胞核一般为球形;在柱形、梭形的细胞中,细胞核则趋于椭圆形;在细长的细胞中呈杆状;而在鳞状上皮细胞中则为扁平状。但是,也有少数细胞的细胞核呈不规则状,如白细胞呈马蹄形或多叶形,许多昆虫的腺细胞核则为分支状。细胞核的大小与生物的种类、发育时期和生理状态等有一定关系。幼稚细胞的细胞核相对较大,而衰老细胞则较小。

细胞核的体积与细胞质的体积有一定关系,这种关系可用所谓的核质指数(NP)予以表示:

代表细胞的体积。 核质指数说明细胞质和细胞核在体积方面处于最适的平衡状态。如果细胞质增大,细胞核也将变大。当细胞质增大,引起核质指数的比例关系发生失调时,便会促使细胞分裂。

代表细胞的体积。 核质指数说明细胞质和细胞核在体积方面处于最适的平衡状态。如果细胞质增大,细胞核也将变大。当细胞质增大,引起核质指数的比例关系发生失调时,便会促使细胞分裂。大多数细胞为单核,但也有双核和多核的,如肝细胞和软骨细胞为双核,而破骨细胞则可有百个以上的核。细胞核通常位于细胞的中心部位,但也可因细胞中分泌颗粒的形成或包含物的推挤而发生位移。如在含有分泌颗粒的腺细胞中,核位于基部,在充满脂肪的脂肪细胞中,核被推至边缘。

细胞核的化学成分 细胞核的化学成分包括核酸、蛋白质、脂类、多糖、无机盐和水等。核酸可分为两类,即脱氧核糖核酸和核糖核酸。蛋白质的种类较多,主要有碱性蛋白质、酸性蛋白质以及一些酶类。核内的核酸可与蛋白质结合起来,以核蛋白的形式存在。由脱氧核糖核酸和蛋白质结合而成的核蛋白叫做脱氧核糖核蛋白 (DNP)。DNP约占核干重的70%—80%,为核内最主要的化学成分。由核糖核酸和蛋白质结合成的核蛋白叫做核糖核蛋白(RNP)。

DNA是细胞核中遗传的物质基础,蕴藏着遗传信息。DNA在每种生物的每一体细胞中的含量十分恒定,如在大鼠体细胞核中,DNA的含量为6.5pg(即6.5×10-12g)。在人体的体细胞中为6.0pg。细胞核中的RNA由核内的DNA转录而成,其含量并不恒定。细胞核中RNA占核重量的百分比可随细胞种类和营养条件的不同而发生变动。

细胞核内的蛋白质成分,以碱性蛋白质为主。碱性蛋白质则包括组蛋白和鱼精蛋白。核内的组蛋白与DNA含量的比率大致相等。组蛋白的结构比较稳定,转换率很低。除碱性蛋白质外,核内尚含有酸性蛋白质,为非组蛋白性蛋白,据认为酸性蛋白质对DNA转录RNA具有调节作用。组蛋白有抑制DNA转录RNA的作用,而酸性蛋白质则具有解除组蛋白抑制DNA转录的作用。例如,向大鼠骨髓细胞DNA加入大鼠骨髓细胞组蛋白时,DNA不转录RNA;但当加入骨髓细胞的酸性蛋白质时,DNA便可转录出骨髓细胞的RNA。

细胞核内含有许多酶,主要有DNA聚合酶、RNA聚合酶、脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶、核酸内切酶、多核苷酸连接酶等。这些酶均与核酸代谢有密切关系。

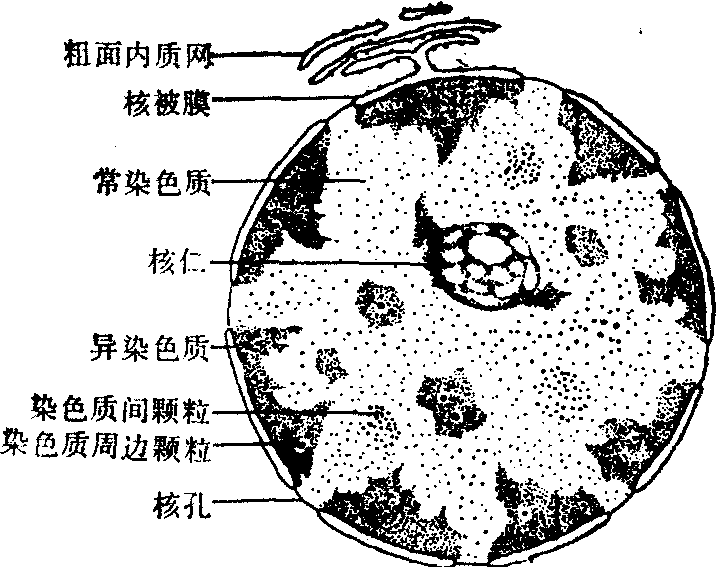

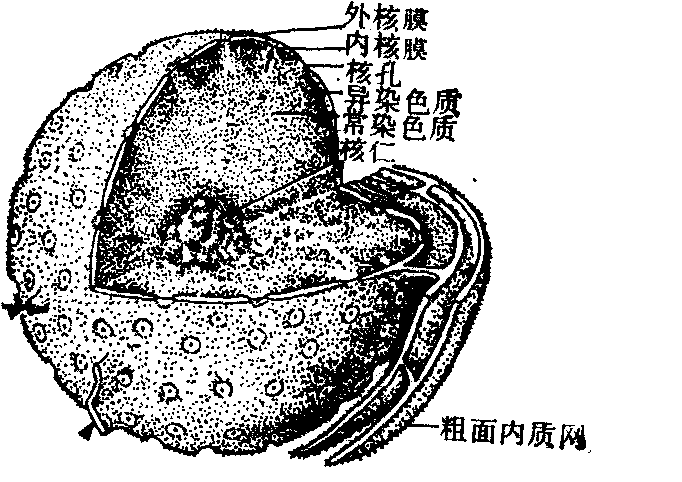

细胞核的构造 大多数细胞均借有丝分裂进行增殖。细胞从第一次分裂结束到下一次分裂终了所经历的整个过程叫作细胞周期。细胞周期可分为两个阶段,即分裂间期和分裂期。细胞核的构造在细胞周期中变化很大,分裂间期的细胞核称为间期核,一般看到的都是间期核。间期核由核被膜、核质、核仁和染色质等构成(图1、2)。

图1 细胞核结构模式图

图2 细胞核立体模式图

核被膜 在光学显微镜下,核被膜为包围细胞核的一层薄膜,但在电子显微镜下,却可观察到是由内、外核膜、核周围隙和核孔等构成的复杂结构。内、外核膜大致呈平行排列,每层膜厚约7—8nm。外核膜上附有多聚核糖体,蛋白质也可在此处合成。核周间隙为内、外两层核被膜之间的腔隙,宽约15—20nm。核被膜上散布着许多小孔称为核孔。核孔由内、外两层核膜融合而成。据统计,每一平方微米核被膜上约有35—65个核孔。核孔的数量与细胞的功能状态有关,代谢旺盛的细胞,核孔较多。核孔为核内外物质交流的通路,核内的大部分物质可通过核孔到达细胞质内。核被膜在调节核、质间的物质交流和维持核内环境的稳定上起重要作用(见“核被膜”条)。

核质 被包围于核被膜内的均质胶状物质称为核质。其中除分布着核仁和染色质之外,尚有染色质周边颗粒、染色质间颗粒(直径约30—50nm),常出现于致密的染色质周围,并靠近核孔。其外围多有一圈浅亮的晕轮,此晕轮与染色质周边颗粒合在一起,直径可达75nm。染色质周边颗粒含有RNA,它们可能是某些类型的信息核糖核酸(mRNA)的形态表现。染色质间颗粒直径约10—15nm,在疏松的染色质区聚集成小群。这些颗粒含有蛋白质及RNA,可能相当于30S或40S的RNA颗粒。核质内尚可见到核小体和包含体。最常见的核小体为直径约0.5μm大小的球状小体,由细纤维构成,其周围的电子密度较低,形成明轮。包含体可分为两种:一种是由一部分细胞质突入细胞核内形成的假包含体; 另一种是由核内结晶体、核内脂肪滴或病毒集聚物等构成的真包含体。另外,在核质内尚可看到称为细胞核骨架的结构(见“细胞核骨架”条)。

核仁 绝大多数的真核细胞均具有核仁。核仁一般呈圆形,无界限膜,常位于细胞核的一侧。一般情况下,细胞具有1—2个核仁,直径约为2—5μm,但在蛋白质合成旺盛的细胞核仁增大。核仁由纤维区、颗粒区、核仁相随染色质和核仁基质等构成。纤维区由细纤维成分组成。细纤维成分由RNA构成,为粗约5—10nm的细纤维丝。颗粒区由颗粒成分构成。颗粒成分为圆形致密颗粒,直径为15—20nm,它们可能是成熟的核糖体前体的颗粒。常常可于核仁边缘观察到球状的颗粒区。一般认为细纤维成分为颗粒成分的前身。核仁相随染色质分为两部分:一部分围绕核仁,叫做核仁周围染色质,主要为异染色质; 另一部分则位于核仁内部,叫做核仁内染色质,主要为常染色质。核仁染色质含有DNA,应用电镜可以直观地看到DNA转录RNA的情景。核仁基质的成分与核质相同,其中悬浮着细纤维成分和颗粒成分。上述的核仁四种构成成分的比例关系,可随细胞功能的改变而不断发生变化。

染色质 染色质主要由DNA、组蛋白与非组蛋白构成,为嗜碱性物质,易被碱性染料染色,故而得名。染色质为丝状结构也叫染色质丝,在间期核呈分散状态,不易见到。但当细胞分裂时,染色质高度螺旋化而形成明显可见的染色体。在电镜下,可以辨别异染色质与常染色质。异染色质电子密度较高,通常分布于内核膜的内侧,厚薄不一,另外也以大小不等的斑块分散于核质之中。异染色质为高度螺旋化、功能处于静止状态的染色质。常染色质位于异染色质之间的浅亮区域,为螺旋松解、功能活跃的染色质。一般情况下,在分化程度高的细胞,如胚胎细胞、肿瘤细胞等,常染色质的含量较多(见“染色质”条)。

细胞核nucleus

是细胞内遗传信息的贮存、复制和转录的主要场所。心肌细胞核呈卵圆形,较大,多为单核,位于细胞中央,借双层多孔的核膜与细胞质分隔。核内含有核液染色质(或染色体)和核仁。

细胞核

nucleus

细胞核nucleus

真核细胞中最大的由膜包围的最重要的细胞器。细胞核是细胞的控制中心,在细胞的代谢、生长、分化中起着重要作用,是遗传物质的主要存在部位。其形状多种多样,基本结构大致相同,主要由核膜、染色质、核仁和核骨架构成。

- 展劲;攒劲是什么意思

- 展勥是什么意思

- 展区是什么意思

- 展卖是什么意思

- 展卖会是什么意思

- 展博科技发展公司航空服务中心是什么意思

- 展卜样儿样儿的是什么意思

- 展卷是什么意思

- 展卷不知山是画,举头却喜屋似船。是什么意思

- 展卷有益是什么意思

- 展卷诵读是什么意思

- 展卷阅读是什么意思

- 展厅是什么意思

- 展叙是什么意思

- 展台是什么意思

- 展叶是什么意思

- 展叶期是什么意思

- 展合是什么意思

- 展吞是什么意思

- 展和是什么意思

- 展咧是什么意思

- 展品是什么意思

- 展品目录是什么意思

- 展品组合是什么意思

- 展唇元音是什么意思

- 展售是什么意思

- 展商是什么意思

- 展喜是什么意思

- 展喜犒师是什么意思

- 展喜犒师(僖公二十六年)是什么意思

- 展嗖嗖是什么意思

- 展嘞是什么意思

- 展嘴劲是什么意思

- 展团是什么意思

- 展土开疆是什么意思

- 展地是什么意思

- 展场是什么意思

- 展墓是什么意思

- 展多是什么意思

- 展如是什么意思

- 展妥是什么意思

- 展姿是什么意思

- 展威是什么意思

- 展子是什么意思

- 展子虔是什么意思

- 展子虔《游春图》是什么意思

- 展子虔春游图卷是什么意思

- 展子虔游春图是什么意思

- 展子虔游春图卷是什么意思

- 展子虔游春图卷(唐摹本)是什么意思

- 展季是什么意思

- 展学会是什么意思

- 展宝是什么意思

- 展室是什么意思

- 展宽是什么意思

- 展宽式交叉口是什么意思

- 展尽底蕴是什么意思

- 展屏空对潇湘水,眼前千万里。是什么意思

- 展展是什么意思

- 展展儿一夜是什么意思