种群数量波动population fluctuations

一定空间内种群在时间过程中的数量动态。美国克拉克(G. L. Clarke) 1954年指出一个动物种群从其侵入新栖息地,经过种群增长到再建立种群,一般有以下3种情况:❶较长期地维持在同一水平上,称为平衡状态;

❷经受不规律的或有规律地波动;

❸下降甚至消亡。种群数量波动是在生境条件作用下种群繁殖结果的表现。

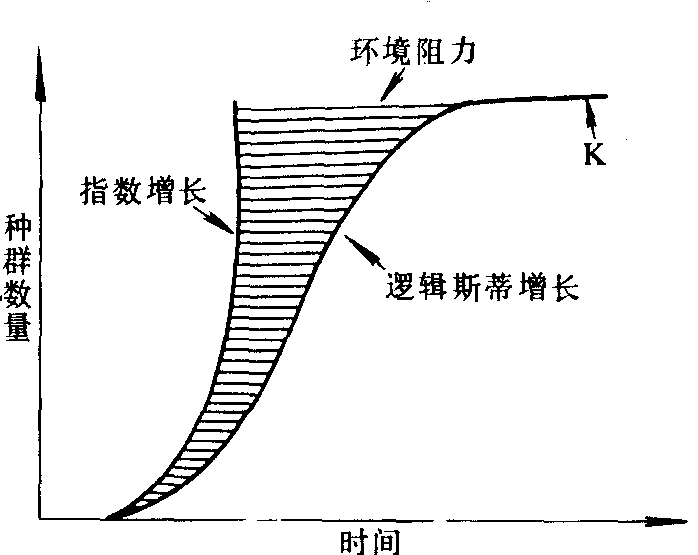

波动类型 按种群数量的变化趋势,可分为J型增长和S型增长两类(见种群); 按种群数量的变化周期,可分为季节消长和年间消长两类。

J型增长 又称指数增长。1797年马尔萨斯(T.R. Malthus)指出: 在无限制环境条件下,种群增长可看作是一个连续过程,则种群的瞬时增长方程为:

dN/dt=rmN

式中 rm为内禀自然增长率,N为种群个体数(图1)。在中国,种群增长率与种群生长率为同义语。

S型增长 又称逻辑斯蒂增长(logistic growth)因自然种群增长到一定程度后就会停止,绝不会无止境地增长下去,其增长曲线似S形。以数学模型表示即为弗赫尔斯特—珀尔方程(Verhulst-Pearl equa-tion),习称逻辑斯蒂方程。此方程假定每一个体的实际增长率与内禀增长率是有出入的,当种群(N)向稳定的上限(负荷容量K)增长时,实际增长率将减退,即: 种群增长率等于种群可能有的最大增长率×最大

图 1 种群增长类型

(仿S. C. Keudeigh)

增长率的实现程度(图1):

式中 N为种群个体数,rm为内禀增长率,t为时间,K为种群数量的最大值或最大容纳量。

季节消长 指种群数量随季节的波动,常见的有以下类型: ❶单峰型。一年内只出现一次高峰期,如柑橘花蕾蛆;

❷双峰型。一年内出现两次高峰期,如华中地区的小地老虎;

❸多峰型。一年内出现多次高峰期,如萝卜蚜。

年间消长 指种群数量在不同年度间表现的波动,通常有以下两类: ❶有规律性(周期性)的暴发,如在非洲,沙漠蝗大发生周期为10~12年(Н.С. Щерьи-новский,1952);

❷无规律性的暴发,如东方粘虫和斜纹夜蛾。

波动原因 种群数量波动是种群出生和死亡、迁入和迁出两组过程相互作用的综合反映,因此影响出生率、死亡率和迁移率的各种因素,都对种群数量波动起作用。波动原因以及种群自然调节机制,从达尔文起经历一个多世纪的争论,形成了若干学派: 主要有生物因素、气候因素、综合因素、动态平衡、自动调节5个学派

生物因素学派(school of biotic factors) 创始人为霍华德(L. O. Howard)和菲斯克(W. F. Fiske,1911)奠基人是英国尼可尔森(A. J. Nicholson,1933)。这一派认为种群是一个自我管理系统、能按自身性质和环境状况调节其密度,使在环境中呈平衡状态。捕食、寄生和种间、种内对共同资源的竞争是种群密度调节的决定性因素。种群密度总是围绕一 个特征密度”(或称平衡密度)而变化。不同种类具有不同的特征密度,当种群离开其平衡密度时,就有返回平衡密度的倾向,这种现象即“自然平衡”(natural balance)非密度制约因素,即天气条件、氢离子浓度、污染物等非生物因素虽能消火种群大多数,但不可能决定种群的密度平衡,只有密度制约因素(天敌、食物等)才能决定种群的密度平衡。洛特卡—沃尔特拉 (Lotka-Volterra)捕食模型及尼科森—贝利( Nicholson-Bailey)寄生模型均为这一派的重要成果。

气候因素学派(school of climatic factors) 奠基人是德国博登海默(F.S.Bodenheimer,1928)。这一派认为当地的气候条件通过对昆虫发育与存活的影响而对种群田度起决定性作用,生物因素对种群密度影响不大。他们认为种群增长率(r)为正值的时间过短是限制自然种群数量的重要条件,而r值的变化主要受气候因素影响。他们反对将环境因素划分为灾变性和选择性、或密度制约和非密度制约因素,反对用“平衡密度”、“稳定状态”等概念。主要学者有英国的乌瓦洛夫(B.P.Uvarov)和澳大利亚的安德鲁沃塞(H.G.Andrewartha)等。

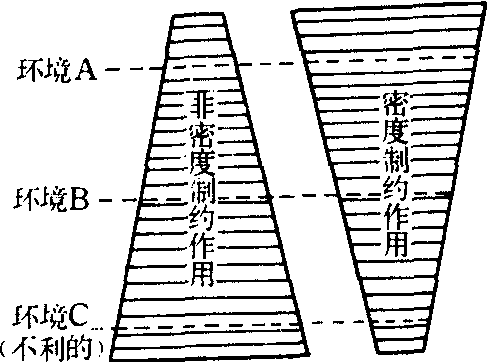

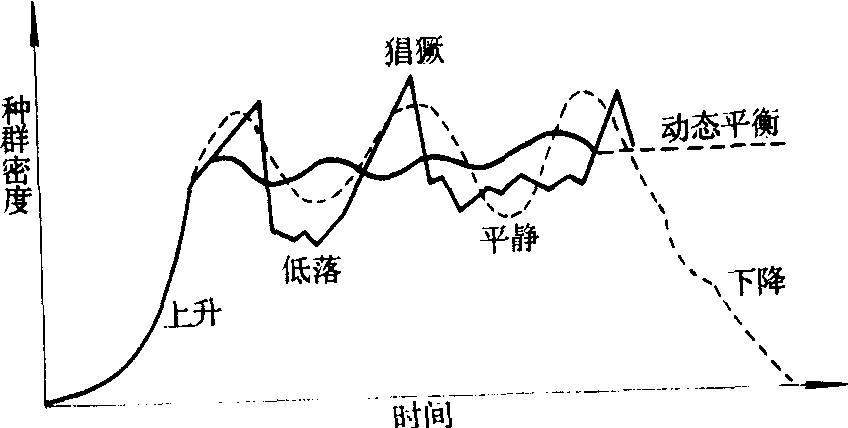

综合因素学派 (school of integrated factors)对上两派持折衷观点。米尔恩(A.Milne)1957年认为密度制约因素和非密度制约因素分别在不同情况下对种群密度起着决定性作用。密度制约因素使种群数量不致达到灭绝性上限;非密度制约因素使种群数量不致降到极低数量。雷诺德森(T.B.Reynoldson) 认为气候因素对某些物种起主导作用,种间竞争则对另一些物种起主导作用。美国学者赫法克(C.B. Huffaker)等主张,在不同环境条件下,密度制约因素与非密度制约因素对种群数量动态的相对作用不同(图2)。在对种群最有利环境条件下,密度制约因素起决定作用,种群在很不利的环境或变动剧烈的条件下,非密度制约因素起决定作用。后一种情况通常出现在物种分布区的边缘。动态平衡学派(school of dynamical balance)种群数量能维持一定水平,是由于种群与生境之间建立了一种动态平衡关系。克拉克(G.L Clarke)等1954年指出,动态平衡是种群在长期波动中的表现(图3)。理查兹(O.W.Richards)等1968年将种群调节分为3个过程:❶调节过程。当种群密度达到平衡值以上时,个体数的增加受到抑制;密度在平衡值以下时,则存在有促进个体数增加的反馈机制;

❷变动过程。使种群密度偏离平衡值诸因素的作用过程,主要由非密度制约因素和逆密度制约因素所引起。逆密度制约因素是随密度增加反而促进繁殖的因素;

❸条件过程。规定种群平衡密度上下限或引起种群平均水平变动的诸因素起作用的过程。

图2 决定种群动态的密度制约因素与非密度制约因素的相对作用

(仿C.J.Krebs)

图3 昆虫种群密度动态平衡

(仿G.L.Clarke)

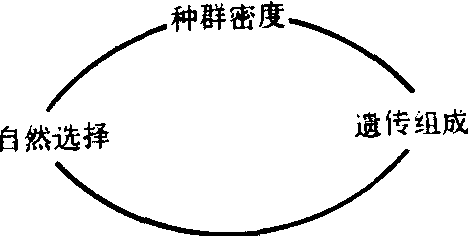

自动调节学派(school of self-regulation) 此学派以内源性因素说明种群数量的波动。认为种群密度影响种内的个体,从而使出生率、死亡率和迁移率发生变化,所以把研究重点放在种群内各个体间的相互关系上,即其行为、生理和遗传特征上。较著名的行3个学说:❶以英国遗传学家福特(E.B.Ford 1931)和奇蒂(D.Chitty,1955)为代表的遗传调节学说,认为个体的遗传性变异,可调节种群数量(图4);

❷以美国温尼-爱德华兹(VC.Wyune-Edwar-ds,1962)为代表的行为调节学说,认为动物社群行为,可调节种群密度;

❸以美国克里斯琴(J.J.Christian,1950)为代表的内分泌调节学说,用以解释某些动物数量的周期变化。

图4 种群调节的遗传反馈机制

(仿C.T.Krebs)

总之,昆虫种群数量波动的原因极为复杂,在不同时空条件下,环境因素和自我调节的作用过程都不一样,即引起数量波动的主导因素也不相同,应对具体问题作具体分析,很难用一种模式概括种群数量波动的全貌(见密度制约因素)。

- 农师山居是什么意思

- 农帝是什么意思

- 农庄是什么意思

- 农庆堂是什么意思

- 农康是什么意思

- 农建队是什么意思

- 农开是什么意思

- 农役是什么意思

- 农径是什么意思

- 农心忧地冻,俗眼惜花残。是什么意思

- 农志是什么意思

- 农忙是什么意思

- 农忙季节是什么意思

- 农忙托儿所是什么意思

- 农忙托儿所(/班)是什么意思

- 农忙期是什么意思

- 农总是什么意思

- 农恒佳是什么意思

- 农情是什么意思

- 农成廪是什么意思

- 农战是什么意思

- 农战思想是什么意思

- 农战论是什么意思

- 农战说是什么意思

- 农戶贷款是什么意思

- 农户是什么意思

- 农户会计是什么意思

- 农户会计核算是什么意思

- 农户储蓄存款是什么意思

- 农户全年总支出是什么意思

- 农户全年总收入是什么意思

- 农户全年纯收入是什么意思

- 农户办企业利润分配是什么意思

- 农户小规模经营是什么意思

- 农户小额信用贷款是什么意思

- 农户往来明细帐户是什么意思

- 农户欠款是什么意思

- 农户生活消费支出是什么意思

- 农户积累率是什么意思

- 农户联保贷款是什么意思

- 农户贷款是什么意思

- 农户非生产性支出是什么意思

- 农户(庄户)是什么意思

- 农房保险是什么意思

- 农房建材供应公司贷款是什么意思

- 农技员常用手册是什么意思

- 农技推广站是什么意思

- 农技教育是什么意思

- 农技服务是什么意思

- 农技服务组织建设是什么意思

- 农拔廪是什么意思

- 农收是什么意思

- 农收垦殖公司是什么意思

- 农政是什么意思

- 农政全书是什么意思

- 农政全书校注是什么意思

- 农政院是什么意思

- 农新是什么意思

- 农时是什么意思

- 农星是什么意思