甗Yǎn

罕见姓氏。《姓氏考略》收载,其注引 《路史》云: “齐后有甗氏。”此当系出姜姓。

《姓氏词典》 音yàn,不从。

甗yǎn

古代炊器,分兩層,上可蒸,下可煮。見下。

甗

青铜制炊器。为两层结构:上层为甑,底有透气的孔格;下层为鬲。作用如同现在的蒸锅。有的圆形三足,有的方形四足。殷墟“妇好”墓出土的商代六足三联甗,可同时放置三甗加温,造型奇特,纹饰雄劲。

甗

读音·ian(ˊ),为ian韵目,属an—ian—uan—üan韵部。语轩切,平,元韵。

❶古炊器,有青铜的还有陶土的,上可蒸,下可煮。

甗

读音·ian(ˇ),为ian韵目,属an—ian—uan—üan韵部。鱼蹇切,上,狝韵。

❶古炊具,用青铜或陶土制成,共两层,上可蒸,下可煮。

甗yǎn

古代蒸煮用的炊具,类似现在的蒸锅,中间有箅(bì)子,青铜制或陶制。

甗

無底甑。《周禮·冬官·陶人》: “陶人爲甗,實二鬴,厚半寸,脣寸。”鄭玄注:“鄭司農云:甗,無底甑。”陸德明《經典釋文》: “甗,魚輦反,又音唁,劉魚建反,沈魚偃反,一音彦。” 《儀禮·少牢饋食禮》:“廩人摡甑甗匕與敦於廪釁。”鄭玄注:“甗,如甑一孔。”

傳世青銅器中銘文也作“獻”或“膚”。蒸炊器,猶今蒸鍋。為甑與鬲合體器物,上部為甑,置食,下部為鬲,可置水。甑與鬲之間有銅片横隔,鏤有通蒸汽之十字孔或直綫孔,即箅。商初期已見,殷商晚期至春秋行用普遍。春秋初期墓葬中,與鼎、簋、豆、壺、盤匜(或蚕)為系列隨葬物。商到西周時期,甑與鬲常鑄為一體。1973年遼寧昭盟出土弦紋甎,圓形侈口。春秋戰國時期,甗體甑、鬲可分合,如兩頭獸紋甗,器形趨於輕巧。又有方形甗,四足或六足,六足者出土於安陽殷墟婦好墓,由一件加熱器和三件大甑组成。據文獻載,甗之容量為二鬴,古制一鬴為六斗四升。今傳世器物通高四十至六十厘米,徑三十厘米左右,容量與之不相合。《周禮·考工記·陶人》:“陶人為甗,實二鬴,厚半寸,脣寸。”鄭玄注:“鄭司晨云:甗,無底甑。”《左傳·成公二年》:“晉師從齊師人自丘輿,擊馬陘,齊侯使賓媚人賂以紀甗、玉磬與地。”傳世青铜“陳公子甗”銘文曰:“用征用行,用羹稻粱。”

甗

(《三才圖會》)

古炊具。用以蒸食。上體如鼎,底有一孔可通氣,孔上置箄,以放食物,下體如鬲,上下合體以蒸食。初爲瓦製,商爲銅製。《周禮·考工記·陶人》:“[陶人]爲甗,實二鬴,厚半寸,脣寸。”

甗yǎn

〖名词〗

一种炊器。有青铜和陶制之别,上体圆而有耳,下体三足。盛行于商、周时期(1)。《齐国佐不辱命》:齐侯使宾媚人赂以纪甗、玉磬与地。——齐侯派宾媚人把纪地的甗、玉磬和土地送给晋国。

甗yǎn

AE5B

❶古代炊器,青铜或陶制,上部是透底的甑,下部是鬲,中间是一有孔的箄;也有上下部分开的。多为圆形,也有方形。盛行于商周时。

❷〈文〉指上大下小,形状像甑的山(见《释名》)。

❸古地名。故地在今山东济南附近。

厨具

炊具

古代炊具:铛(铛鬲;铛旋) 镏 坩 盬(沙~;瓷~) 鬷 鬶 甗 鼐 鼒 煲 钧 镉

精美的炊具:翠釜

炒菜或撮取东西的用具:铲(铲子;~刀;锅铲)

温热具:铛(酒~;茶~) 鋞(鋞程;鋞鋐) 鏖 鐎斗 钨錥

烧茶温酒的器具:鏙

蒸食具:甑(甑子;陶~;铜~) 笼(蒸笼) 篝 锭 箅

烹煮具:罐(药~;汤~)

古代煮食具:釜 鼎(鼎釜;鼎鬲;鼎铛)鬴 锜 鍑 鬲 鬵 鏊 锭 鍪鐎 煮器

割烹用具:鼎俎

烧盐用的敞口器:鐅

切菜板:砧(砧板) 案(案板;肉~) 锧(锧子) 椹(椹质;木椹) 鍖枮(枮椹) 机(~上肉) 菜板 菜墩

切肉用的砧板:俎(刀~)

用高梁秸等编扎成的锅盖:锅帘

淘米具:斗筲 筲箕 溲箕

鼓风吹火具:鞴(鞴囊;鼓~) 风箱 风匣 炉櫜

煎茶时用以簇火的铜火箸:降红

另见:厨房 食具

甗

炊器。陶制或青铜制。由甑、鬲组成。或分体或合体。中有箅通气,用以蒸食物。陶甗出现于新石器时代。青铜甗盛行于商周。

甗yǎn

❶古地名。春秋齐地。在今山东济南历城境内。

❷古代炊器,青铜或陶制。

甗

西周铜器。1978年在岐山县京当乡贺家村和凤雏村之间的一窖西周铜器中发现。通高45.9厘米,口径22.5厘米,腹深28.4厘米,壁厚0.8厘米。口外撇,两耳直立于口沿。口下腹饰一周鸟纹,鸟尾上卷,冠首平仲。经考证,属西周中晚期铸品。

甗yǎn

❶ (古代炊具) an ancient double boiler

❷ (姓氏) a surname: ~ 全 Yan Quan

甗

蒸煮食物的炊具。由两个部分组成,上体为甑,用以放置食物,下体为鬲,用以煮水,中间有箅通气以蒸于甑。西周时鬲、甑合铸,方体或圆体,侈口,口沿上两立耳,空足。春秋战国时期鬲、甑分铸,立耳变为附耳。甗是铜器组合中常见的器种,西周末、春秋初,绝大多数随葬铜礼器的墓中必有此器,和鼎、簠、壶、盘、匜共同组成一套随葬礼器。楚地出土的甗,与中原地区的同类器相比,形体差异较大,主要区别在下体的鬲,楚器为高裆高足,同期中原的鬲则为矮裆矮足,或为尖袋状足。随着鬲足的消失,甗最终演变成“釜”。

甗yǎn

20画 瓦部 古代的一种炊具,中部有箅子。

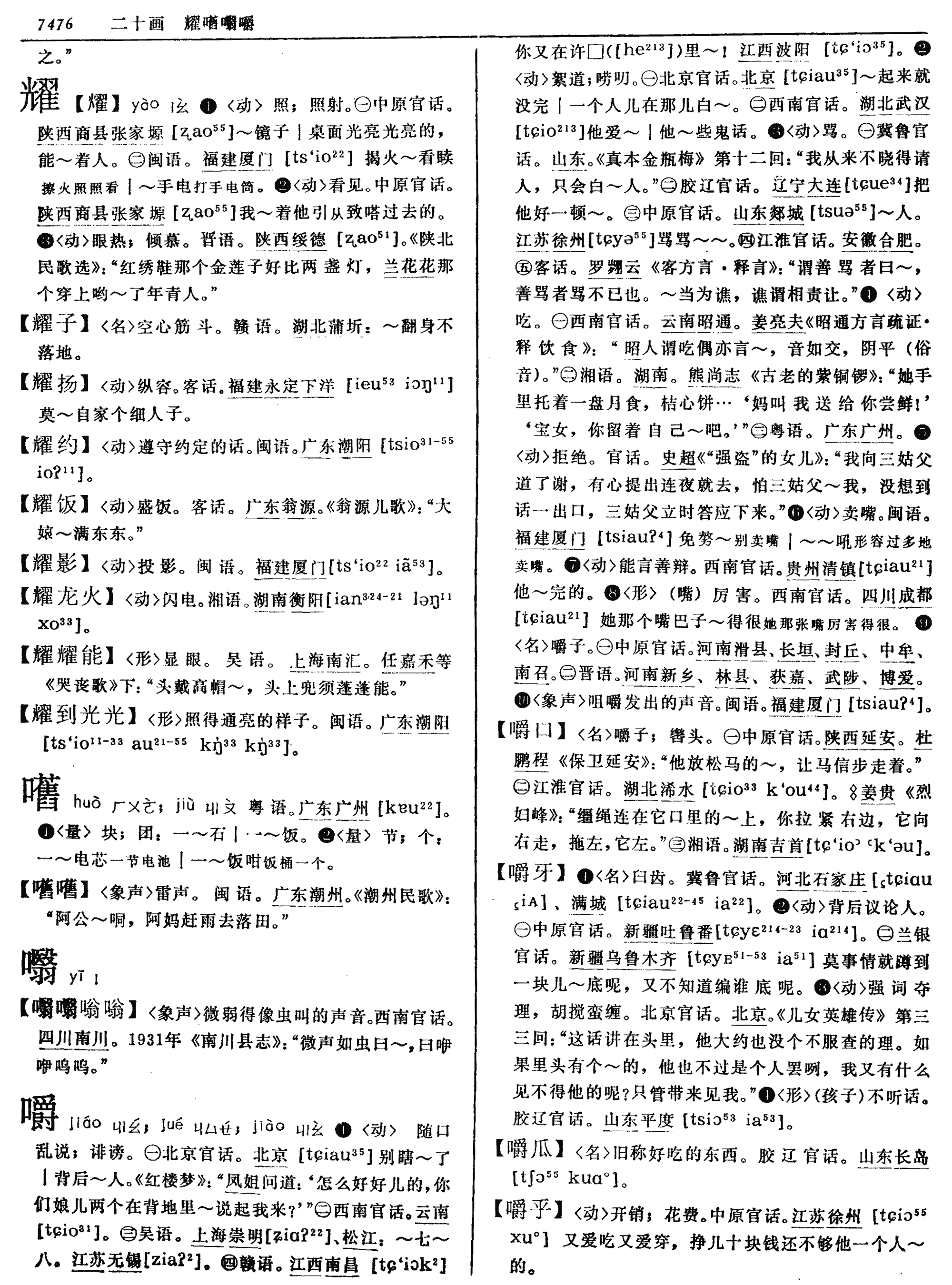

甗.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶yǎn

隶yǎn

【析形】甲骨文字形为象形字,上像甑,下像鬲。金文字形增声符虍,变作鬳。小篆字形又增加意符瓦,原来的象形部分则讹变成鬲隶、楷字形从之。

【释义】《说文》:“甗也,一曰穿也。”本义是古代用来蒸煮的一种炊具,陶制或青铜制。全器上下两层,上面是透底的甑,下面是鬲,上下部之间隔了一层有空的箅。甑用于盛放食物,鬲用于煮水,箅子以通蒸气。青铜甗盛行于商代晚期到春秋时期。汉代以后以釜、甑配合为蒸饭器,不再用鬲。

【shape analysis】It is the pictograph character. In Oracle the upper part is like a rice steamer. The lower part is like a large earthen pot. In Bronze Inscriptions it was added a phonetic component 虍 which turned to be 鬳(yàn) and in small seal script added a meaningful part 瓦(wǎ,tile).

【original meaning】 An ancient utensil for cooking. It has upper and lower levels. The upper is through the end of the retort and the lower is鬲(large earthen pot).There is a layer of empty grate separating the upper from lower parts.

- 千永昌是什么意思

- 千永昌是什么意思

- 千江有水千江月是什么意思

- 千沟万缕自生风,入手未开先惨栗。是什么意思

- 千泉是什么意思

- 千泉是什么意思

- 千泉是什么意思

- 千泪泉是什么意思

- 千泪泉是什么意思

- 千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金是什么意思

- 千溢是什么意思

- 千牛是什么意思

- 千牛刀是什么意思

- 千瓣红是什么意思

- 千瓣红是什么意思

- 千瓣莲花是什么意思

- 千瓣莲花是什么意思

- 千田是也传是什么意思

- 千疮百孔是什么意思

- 千百年眼是什么意思

- 千真万确是什么意思

- 千真万确是什么意思

- 千真万确是什么意思

- 千石是什么意思

- 千磨百折是什么意思

- 千祥炳是什么意思

- 千祥记是什么意思

- 千福寺是什么意思

- 千禧年是什么意思

- 千秋是什么意思

- 千秋万世是什么意思

- 千秋万代是什么意思

- 千秋万代是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁是什么意思

- 千秋万岁安乐无极瓦当是什么意思

- 千秋丸是什么意思

- 千秋亭是什么意思

- 千秋关是什么意思

- 千秋功罪是什么意思

- 千秋台是什么意思

- 千秋小车是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁是什么意思

- 千秋岁·楝花飘砌是什么意思

- 千秋岁·水边沙外是什么意思

- 千秋岁引是什么意思

- 千秋散是什么意思

- 千秋江海上,啄唼金琅玕。葳蕤自歌舞,岂不凌饥寒。是什么意思

- 千秋瓦当是什么意思

- 千秋童装商店是什么意思

- 千秋节是什么意思