水稻气象shuidao qixiangmeteorology of rice

水稻生长发育、产量形成与气象条件之间的相互关系。

中国在2000年以前就已重视稻作的节令与灌溉问题。如春秋《诗经·豳风·七月》有 “十月获稻”; 《诗经·白华》有“滮池北流, 浸彼稻田”的记述。战国《吕氏春秋·审时篇》指出季节的重要,所谓“得时之稼兴,失时之稼约”。并提到“先时”、“后时”对水稻产量、品质的影响。西汉《氾胜之书》提出用控制水流来调节稻田水温的办法, 至魏晋南北朝,南方开始种植两熟稻。北魏《齐民要术》记述了水稻的种植、灌溉方法和旱稻的栽培技术。隋唐以后南方稻麦两熟盛行, 有关稻作生产与气象条件的记述更加系统。南宋《陈旉农书》有针对不同天气(暴风、大雨、阴、晴)及不同气候(寒、暖、旱、涝)决定播期及秧田管理的论述。宋代《种艺必用》提出了不同品种的需水量与需水关键期。元《田家五行》讲了热、水、风与水稻病虫害及产量的关系;雨水与水稻开花习性的关系;气象条件与水稻穗型、结实率、米质的关系。现代中国水稻气象研究始于1945年, 当时涂长望、方正三对中国水稻与气候的关系进行了研究。50~60年代, 江苏、广东、浙江、四川等省着重对水稻光温反应, 早稻育秧与防止烂秧的气象条件, 水稻低温不实, 双季稻气候条件, 丰产栽培与气象条件, 群体光分布与光合生产方面进行了研究。1959年出版了《水稻与气象》一书, 1960年丁颖主编的《中国水稻栽培学》中,详细分析了水稻与气象的关系,并在他主持下进行了全国范围水稻光温试验研究, 东北地区也开展了水稻低温冷害的研究。70年代开展了杂交稻(生长发育、制种、引种)与气象条件的关系、长江流域双季三熟水稻与气象条件、水稻的光合生产潜力及产量气象模式的研究。

日本自30年代开始, 进行以低温冷害为主的水稻气象研究, 50年代在水稻气候及稻田小气候方面, 60年代在群体光分布和光合成方面, 70年代在有关人工环境栽培、灾害生理指标与机制方面进行了研究。菲律宾国际水稻研究所(I R R I), 自70年代起对东南亚的水稻栽培与气候适应性、稻田小气候、稻田生长环境控制、气候对病虫害发生影响及气候与水稻产量等进行了较为系统的研究,并于1976年出版了《气候与水稻》一书。

分布与气候 凡日平均气温大于10℃的天数在110天以上,大于18℃天数在50天以上的地区,除海拔2600米以上的青藏高原及东北、西北高山地区外,南起海南岛的崖县,北至黑龙江的黑河都可种植水稻。从温度条件看,由南向北年平均气温降低,积温减少,稻作安全生长季节随之缩短。双季稻三熟制在大于10℃积温4800~5000℃(北纬30~32度以南地区)可以较大面积种植,南方以籼稻为主。黄河以北为粳稻区,云贵高原水稻气候呈明显立体分布。在海拔1400~2000米之间为籼粳交错带。2000米以上多粳稻,1400米以下多籼稻。从水源来看,秦岭淮河一线以南年降水量大于1000毫米,水稻可大面积种植,北方只能在有灌溉条件的地区种植水稻(见水稻气候区划)。

生长发育与气象

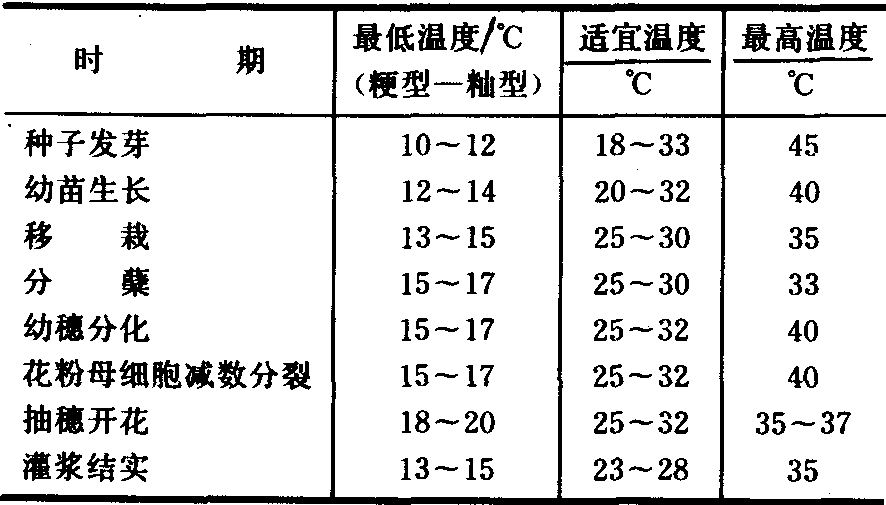

温度 水稻为喜温作物。生物学零度粳稻为10℃、籼稻12℃,早稻三叶期以前, 日平均气温低于12℃三天以上易感染绵腐病,出现烂秧、死苗,后季稻秧苗温度高于40℃易受灼伤。日平均气温15~17℃以下时,分蘖停止,造成僵苗不发。花粉母细胞减数分裂期(幼小孢子阶段及减数分裂细线期),最低温度低于15~17℃,会造成颖花退化,不实粒增加和抽穗延迟。抽穗开花期适宜温度为25~32℃ (杂交稻25~30℃),当遇连续3天平均气温低于20℃(粳稻)或2~3天低于22℃(籼稻),易形成空壳和瘪谷,但气温在35~37℃以上(杂交稻32℃以上)造成结实率下降。灌浆结实期要求日平均气温在23~28℃之间,温度低时物质运转减慢,温度高时呼吸消耗增加。温度在13~15℃以下灌浆相当缓慢。粳稻比籼稻对低温更有适应性,见表1。

表1 水稻对温度条件的要求

由于高温条件下水稻光呼吸作用增强。其光合作用适宜温度范围较大,籼稻为25~35℃、粳稻为18~33℃,当籼稻低于20℃或高于40℃和粳稻低于15℃或高于38℃时,光合作用急剧减弱。稻根呼吸作用随温度升高至32℃时迅速加快,然后缓慢增加,至38℃时达最大值,接着减慢,而稻叶呼吸在20~44℃之间随温度升高呈直线增强。低温(尤其霜冻)情况下,光合效率受抑制,稻根吸水减少,导致气孔关闭和叶片枯萎。根呼吸对高温危害的反应比叶片更敏感。水稻生长发育与温度的关系可用非线性模式表示:

水分 水稻全生长季需水量一般在700~1200毫米之间,大田蒸腾系数在250~600之间,水稻蒸腾总量随光、温、水分、风、施肥状况、品种光合效率、生育期长短及熟期而变化。单季中、晚稻在孕穗期、双季早稻在开花期、双季晚稻在拔节、孕穗期蒸腾量最高。当土壤湿度低于田间持水量57%时,水稻光合作用效率开始下降;当空气相对湿度为50~60%时,稻叶光合作用最强。随着湿度增加,光合作用逐渐减弱。水稻需要水层灌溉,以提高根系活力和蒸腾强度,促使叶片蔗糖、淀粉的积累和物质的运转。淹灌深度以5~10厘米为宜,但为了除去土壤有毒的还原物质,提高土壤的通透性和根系活力,还应进行不同程度的露田和晒田。水稻幼苗期应采取浅水勤灌,有利扎根;分蘖期为促进分棵,以水调温,水层保持在2~3厘米左右,分蘖后期排水促进根系发育;拔节孕穗期是水稻需水最多时期,宜灌深水(6~10厘米);抽穗开花期根据天气与土壤条件,可以轻脱水或保持一定水层,空气相对湿度70~80%有利受精;灌浆期田面要有浅水,乳熟后期干干湿湿,有利提高根系活力及物质调配和运转。水稻在返青期、减数分裂期、开花与灌浆前期受旱减产最严重,返青期缺水,影响秧苗活棵和分蘖;减数分裂期缺水,颖花大量退化, 出穗延迟、结实率下降;抽穗期受旱,影响出穗,减产严重。灌溉期受旱,粒重下降而影响产量。水稻在返青期、减数分裂期、开花期对淹水最敏感,长期淹水会导致死苗、幼穗腐烂和结实率降低。

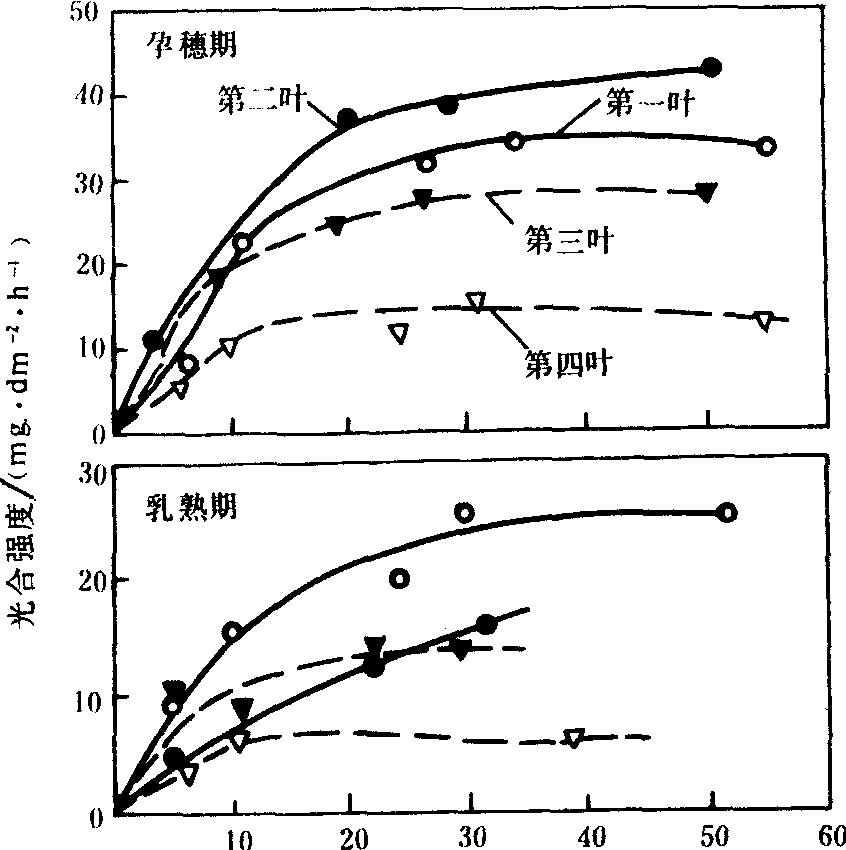

光照 水稻是喜阳作物,它对光照条件要求较高,水稻单叶饱和光强一般在3~5万勒克斯左右,而群体的光饱和点随叶面积指数增大而变高,一般最高分蘖期为6方勒克斯左右,孕穗期可达8万勒克斯以上,但其光合作用随照度的增加不如℃4作物玉米明显。据国际水稻研究所(IRRI) 1976年对50个水稻品种在6万勒克斯光强下测定,其光合率为34.5~62.1毫克·分米-2·时-1(平均约44.6毫克·分米-2·时-1),同化量因品种、叶龄、含氮量、叶片厚度而异。在光饱和状态下, 水稻上部第一、二叶光合率和光饱和点明显高于第三、四叶(见图)。水稻穗的光饱和点为1~3万勒克斯, 同化量最大值为2毫克·分米-2·时-1。叶鞘的光饱和点为2~4万勒克斯,同化量最大值为3毫克·分米-2·时-1。

光照度/klx

水稻孕穗期、乳熟期各叶位光照度与光合作用的关系门司正三—佑伯敏郎关于光与作物群体关系的公式I/I0=e- 同样适用于水稻。水稻群体总净光合强度(p)的计算方程为:

据观察, 水稻抽穗时, 若叶面积指数为7.1,平展叶在冠层顶下30厘米处即有90%日光被叶片截获, 而直立叶只有50%。因此从理论上说, 直立叶水稻群体净光合作用要比水平叶群体大。但当叶面积指数相当小时,水平叶水稻群体显示较高的光合作用。此外,当阳光直射时, 水稻群体叶片只有一面受光较强; 阳光散射时, 群体下层叶片受光比直射时多。当群体叶面积指数大于3时, 反射辐射约为太阳辐射的20%, 群体吸收太阳辐射在孕穗期最高, 齐穗后逐渐下降。大部分能量被传导和蒸腾作用所消耗。水稻净光合强度最多不超过吸收总能量的5%~6%,其中孕穗期净能量转换率约为5%, 抽穗期最高为7%, 然后迅速下降。水稻是短日照作物, 不同类型品种对光照长度的反应不同, 在广州用41个品种经人工控制光长, 其反应见表2。可见, 早稻和中稻无一定出穗临界光长, 在短日或长日条件下都可正常出穗, 属短日照不敏感类型;晚稻品种大都是短日促进出穗, 长日延迟出穗, 有严格的出穗临界光长, 属短日照敏感型。

表2 水稻对光照长度反应

| 品 种 类 型 | 对 光 照 长 度 反 应 | |||

| 早、 中籼稻 | 24h连续光照正常出穗, 无临界光长 | |||

| 早、 中粳稻 | F | 13h10min, 12h50min | D | 15h, 14h30min~24min |

| 早熟晚稻(籼粳) | F | 12h50min~13h10min | D | 13h50min~24h |

| 中熟晚稻(籼粳) | F | 12h30min~12h50min | D | 13h10min~14h10min |

| 迟熟晚稻(籼粳) | F | 12h30min~12h50min | D | 12h50min~13h10min |

注: F为促进出穗临界光长; D为延迟出穗临界光长。

二氧化碳和氧 水稻叶面的光合作用速度随CO2浓度上升而增加, 当CO2浓度为1000μl/L时, 水稻幼苗生长速度相当于CO2浓度为300μl/L时的2.5倍以上。大田水稻作物上一日内CO2浓度变化可达60μl/L,中午稻田不同层次的CO2值最大差异也可达40μl/L。稻田CO2通量值可以下式表示:P=D1-2(C1-C2),P为CO2通量, C1和C2分别为Z1和Z2两高度上空的CO2浓度, D 1-2是Z1和Z2之间交换速度 (与风速有关)。当稻田风速大于0.3~0.9米/秒时, 对进一步增强光合作用所需CO2的输送已足够。水稻对CO2的吸收受O2含量影响颇大。当O2浓度低至3%时,水稻光合作用和物质生产会明显加强; 但却会直接损害水稻受精过程而产生严重不育现象。

光温反应 水稻品种的生育期变化受感光性、感温性和基本营养生长期三个因素综合作用所决定。基本营养生长期反映水稻品种在高温短日条件下的生育期长短; 感光性反映水稻品种的生育期对不同日长的反应特性, 感光性强的品种在短日下生育期明显缩短; 感温性是水稻品种生育期对温度的反应特性。感温性强的品种, 当温度高时, 生育期缩短明显。感温性、感光性及基本营养生长期等特性如表3所示。

表3 水稻的光温反应

| 项 目 | 感 光 性 | 感 温性 | 基本营养生长期 |

| 早籼早粳 中籼中粳 晚籼晚粳 | 弱 弱-中 强 | 中-强 中-强 中-强 | 短-中 短-长 较短 |

生产与气象(见彩图112~115)

引种 研究中国水稻品种出穗期日数变化与纬度、海拔、经度的关系表明:由南向北,纬度每增加1度,年平均温度降低0.8℃,水稻生长季平均温度降低0.3℃,夏至日长平均增加(不等差逆增)5.4分钟,水稻品种出穗日数延迟2~2.5天; 由西至东,经度每东移5度,水稻生长季平均温度和日长变化极小, 出穗日数相差不多。因此南稻北引,平原移向高原,生育期延长, 出穗迟缓,宜引较早熟品种;北稻南移,高原移向平原,生育期缩短,宜引较迟熟品种; 东西相互引种,生育期变化小,易成功。此外,在低纬度地区(26°N以南)籼粳早、中晚稻可在本地互相引种; 中纬度南部地区(26~32°N), 可引种早、中稻和早熟晚籼、粳稻,中纬度北部地区(32~40°N)可引种早粳和中粳稻; 高纬度地区(40~53° N)只能引种早粳稻。

适宜播栽期 早粳在气温稳定在10℃以上(塑料薄膜育秧在8℃左右)播种,15℃以上栽秧;早籼在12℃以上播种,17℃以上栽种。为保证水稻齐穗扬花期基本不遇低温危害,粳稻安全齐穗期要求日平均气温稳定在20℃以上,无连续3天以上低于20℃的低温,籼稻(包括杂交稻)要求22~23℃以上,无连续2~3天低于22~23℃的低温。北方早粳与南方早籼还要避过孕穗期低温冷害(最低气温粳稻不低于15℃,籼稻不低于17℃)。要使水稻抽穗灌浆期处于光、温、水分比较适宜,又尽量避开病虫害大发生时期,以获得较高的光合产量及子粒产量(见作物播栽期预报)。

合理的群体结构 水稻抽穗灌浆的叶面积指数与产量关系很大,其最适叶面积指数可按下式得出:

杂交稻制种与气象 ❶定父母本播期差的有效积温差(X):X=A-(B+B′),A、B分别为父母本播种至始穗的有效积温值(见表4),B′为保证父母本盛花期相遇母本比父本提早2~3天抽穗所需的有效积温。父母本花期特点差异很大。父本花期较集中(5~7天);母本花期较分散(15天左右),故父本应分两期播种,并要求母本始穗比第一期父本始穗期早2~3天。

❷根据开花天气条件确定花时相遇时间。正常天气下,杂交稻父本(以I R24为例)上午9~11时始花、下午1时左右闭颖,峰期在10~11时;母本(以珍汕97为例)上午7~10时始花,下午2~3时闭颖,无明显峰期。阴雨全天无花;阴天始花推迟且集中;晴雨相间,雨隙花时集中。秋季制种穗部气温在27℃(春繁在30℃)以下,较高的相对湿度有利开花。

表4 部分不育系和恢复系的有效积温值

| 系别 | 品种名称 | 有效积温/℃ | 备 注 |

| 不 育 系 | 二九南1号A 二九矮4号A 珍汕97A | 800 1000 1050 | 下限为12℃, 上限 为26℃ |

| 恢 复 系 | 泰引1号A I R24 I R661 I R665 | 1500 1430 1450 1400 | 下限为13℃, 上限 为26℃ |

水稻的气象灾害 中国水稻主要气象灾害为:早春低温阴雨造成早稻烂秧(见倒春寒);高温造成早稻不实和枯熟(见热害和干热风);夏末低温冷害造成水稻不育、结实率及千粒重降低;台风常给水稻带来风害、涝害(见洪涝灾害)或寒害。从世界范围看,低温冷害是水稻的主要气象灾害。

- 犯之不校是什么意思

- 犯乱是什么意思

- 犯了不可饶恕的罪行是什么意思

- 犯了法的人没有受到法律制裁,仍自由自在是什么意思

- 犯了穿凿附会的错误是什么意思

- 犯了错误而不知改正是什么意思

- 犯了错误,知道改正是什么意思

- 犯争差是什么意思

- 犯事是什么意思

- 犯事了是什么意思

- 犯事儿是什么意思

- 犯事后过继不准留养案是什么意思

- 犯于是什么意思

- 犯人是什么意思

- 犯人出逃自返案是什么意思

- 犯人在供状上签字或印指模,表示供词属实是什么意思

- 犯人如实认罪是什么意思

- 犯人服罪的亲笔供词是什么意思

- 犯人李铜钟的故事是什么意思

- 犯人死是什么意思

- 犯人申诉权是什么意思

- 犯人电视台是什么意思

- 犯人的供词是什么意思

- 犯人的接见制度是什么意思

- 犯人的通信制度是什么意思

- 犯人的邮汇制度是什么意思

- 犯人自行到司法机关交代罪行是什么意思

- 犯人)被执行死刑是什么意思

- 犯人诬供以牵连他人是什么意思

- 犯人越狱——罪上加罪是什么意思

- 犯人车是什么意思

- 犯人逃去是什么意思

- 犯仔是什么意思

- 犯令是什么意思

- 犯份儿是什么意思

- 犯众是什么意思

- 犯众恶是什么意思

- 犯众憎是什么意思

- 犯伤是什么意思

- 犯估钞八百贯以上边卫充军是什么意思

- 犯侬喙是什么意思

- 犯傻是什么意思

- 犯傻冒儿是什么意思

- 犯克是什么意思

- 犯八是什么意思

- 犯八刑是什么意思

- 犯公罪是什么意思

- 犯六冲是什么意思

- 犯关是什么意思

- 犯关了是什么意思

- 犯冒是什么意思

- 犯冲是什么意思

- 犯冷热病是什么意思

- 犯凶是什么意思

- 犯分是什么意思

- 犯别扭是什么意思

- 犯刺儿是什么意思

- 犯前量刑情节是什么意思

- 犯剧是什么意思

- 犯劲是什么意思