殳Shū

现行较罕见姓氏。分布颇广:今北京,上海之松江,山西之太原、运城、临汾,福建之浦城等地均有。汉族姓氏。《郑通志·氏族略》收载。其源不一:

❶郑樵注云:“《尚书》殳戕,舜臣。”“以名为氏”。望出武功。

❷《姓氏考略》则云:“或以器为姓。”殳,古代兵器,用竹制造,有棱无刃。

《南史》有殳嘉兴(按:此从《郑通志》,《姓氏词典》,以其为汉代人);又有殳真,得道经诀;明代有殳邦清;清代有殳默。

殳shū

撞擊類兵器,竹製或木製,長丈二尺,不以金屬爲刃,八棱而尖。張衡《西京賦》:“但觀罝羅之所羂結,竿殳之所揘畢。”

殳shū

一种有棱无刃的长兵器。竹制,长一丈二尺。《卫风·伯兮》一章: “伯也投殳,为王前驱。”毛《传》:“殳,长丈二而无刃。”郑《笺》:“兵车六等,轸也、戈也、人也、殳也、车戟也、酋矛也,皆四尺为差。”孔《疏》:“《考工记》:兵车六等之数,‘车轸四尺,谓之一等,戈柲六尺有六寸,既建而迤,崇于轸四尺,谓之二等;人长八尺,崇于戈四尺,谓之三等;殳长寻有四尺,崇于人四尺,谓之四等;车戟长崇于殳四尺,谓之五等; 酋矛常有四尺,崇于戟四尺,谓之六等’是也。” 《说文》: “殳,以杸殊人也。《周礼》,殳以积竹,八觚(gū,棱角),长丈二尺,建于兵车,旅贲以先驱。” 《周礼·夏官·旅贲氏》:“掌执戈盾,夹王车而趋,左八人,右八人。”郑玄注: “夹王前者,其下士也。下士十有六人。中士为帅焉。”孔《疏》:“据此,则执戈盾夹车者为下士,其执殳前驱者当为中士。”

殳

读音sh·u(-),为u韵目,属u—ü韵部。慵朱切,平,虞韵。

❶古兵器名,用竹木为之,一端有棱。李善注:“殳,杖也,八棱,长丈二而无刃。”

❷姓。

殳shū

❶古代兵器,用竹、木制成,一端有尖有棱,无刃。

❷姓。

殳shū

❶ 古代的一种兵器,用竹或木制成,一端有棱。

❷ 姓。

殳

古兵器名。又名杵、杖、棒等,是一种打击兵器。夏商周时列为五兵之一。用坚木或竹制成,长1丈3尺,一端为八棱形,没有刃,周围9寸。春秋时木质的殳仍在使用。战国时有的殳改为铁制,殳的质地和形状都有了改变。也作“杸”。《诗·卫风·伯氏》:“伯也执殳,为王前驱。”《传》:“殳长丈二而无刃”。《淮南子·齐俗》:“昔武王执戈秉钺以伐纣胜殷,搢笏杖殳以临朝。”《注》:“殳,木杖也。”《说文解字》:“殳,以杖殊人也”。《周礼》:“殳㠯积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,旅贲㠯以驱。从又,几声。”段玉裁《注》:“杖,名本作‘杸’,依《太平御览》正。云杖者,殳用积竹而无刃;殊,断也;以杖殊人者,谓以杖隔远之。”《文选》张平子(衡)《西京赋》:“竿殳之所撞毕。”《注》:“薛曰:‘殳,杖也。’”唐代以后的棒、棍等,都是殳的演进。武术长器械棍也同殳有着渊源关系。

乌云盖顶/中四平/乌龙翻江/仙人坐洞/左靠殳/庄家劈柴/地蛇势/陈香劈山/孤雁出群/拦挡势/披袍献甲/单提手/挟衫势/通袖势/高吊四平/秦王跨剑/旁拦/倒拖荆棘/高搭手/高搭袖/敬德拉鞭/霸王上弓

殳

中国古兵器的一种。殳者,以木为身,旁皆铁齿(图84)。

图84 殳

殳

長四尋而無刃。《詩經·衛風·伯兮》:“伯也執殳,爲王前驅。” 毛傅: “殳,長丈二而無刃。” 鄭玄箋: “兵車六等,軫也、戈也、人也、殳也、車戟也、酋矛也,皆以四尺爲差。” 陸德明 《經典釋文》:“殳,市朱及。” 《周禮·夏官·司戈盾》:“祭祀,授旅賁殳,故士戈盾,授舞者兵亦如之。” 鄭玄注: “殳,如杖,長尋有四尺。”

古儀仗。由兵器演化而成。隋唐已用之。木質,狀類矟而短,一端有稜。黑飾兩端,中白,畫雲氣,綴朱絲拂。清以鍛鐵爲之,通長一丈一尺,首長一尺四寸,八棱,鋄金龍紋,銎長九寸,鏤龍首。《新唐書·儀衛志上》:“又有殳仗、步甲隊,將軍各一人檢校。殳仗左右廂千人,廂别二百五十人執殳,二百五十人執叉。”《清史稿·輿服志四》:“法駕鹵簿……次儀刀、弓矢、豹尾槍親軍、護軍相間爲十班,暨殳戟,均在丹陛東西。”

亦作“祋”、“杸”。刺殺兵器。由竹、木質柄(柲)和金屬殳首組成。源於原始兵器木棒,周時與戈、酋矛、夷矛、戟合稱“車之五兵”。據出土實物,西周銅殳首爲多齒錘狀,中有圓銎貫通。東周銅殳有兩類。一類殳首呈三棱矛狀,其後有凸箍,可擊可刺;另一類爲無鋒刃禮殳。秦之殳首呈三角錐狀,爲儀仗守衛兵器。漢代始演變爲吾,僅用爲儀仗。《周禮·考工記·廬人》:“殳長尋有四尺……凡爲殳,五分其長,以其一爲之被而圍之。”《詩·曹風·候人》:“彼候人兮,何戈與祋。”毛傳:“祋,殳也。”《說文·殳部》“殳”下引《禮》:“殳以積竹,八觚,長丈二尺,建於兵車,車旅賁以先驅。”《文選·張衡〈西京賦〉》:“但觀罝羅之所羂結,竿殳之所揘畢。”李善注引薛綜曰:“殳,杖也。八稜,長丈二而無刃,或以木爲之,或以竹爲之。”《急就篇》卷十七:“鐵錘檛杖棁柲杸。”顔師古注:“杸與殳音義同。”

殳shū

古代一种兵器,以竹木制成,一端有棱而无刃。《诗经·卫风·伯兮》:“伯也执~,为王前驱。”《左传·昭公二十一年》:“张匄抽~而下,射之,折股。”

殳*shu

ECAF

❶古代的一种兵器,用竹、木制成,一端有棱,无刃。

❷姓。

各种兵器

五兵 五刃 刀枪剑戟 枪刀剑戟

任何兵器:尺寸之兵

古代兵器名:铲(流星铲) 锤(铁锤;银锤;双锤;铁爪锤) 鎲(鎲钯) 铫 鍠 镖(金镖;铁镖;飞镖) 镳 锏(锏钯;铜锏;流金锏) 钩(钩镡;钩戟;钩拒;钩棘;钩距;钩竿;钩镰枪) 镡 殳(铁殳) 棒(镫棒;狼牙棒) 鞭(鞭挝;鞭简;鞭锏;九节鞭) 戣 椎(长椎) 标(标枪;梭标) 斧(斧钺)矛(长矛;酋矛) 戟(靸戟;鈒戟;雄戟;匽戟) 鍠 钺 钯(鎲钯) 枪 鎌 镩 简 棍 鏚 杵 叉(马叉;鎲叉) 流星 狼筅骨朵(铁蒺藜骨朵) 铁挝 铁杖 铁檛 铁尺 长铍 长鉟 长戈 长兵 金瓜 银瓜 镫杖 镫仗 铁轮拨 雉尾炬

钢鞭的前端:鞭梢 鞭稍

钩的锋芒:钩芒 钩铓

能发射炮弹的重型武器:炮(火炮;铳炮;大炮) 筒(火箭筒;爆破筒)

旧式火炮:铁炮

古代一种火炮:震天雷

爆炸性武器:弹(炸弹;霰~;导~;氢~;流~) 雷(地~;手~;水~;铁~;鱼~)

暗中发射的武器:暗器(~伤人) 黑枪 冷枪

打击用的兵器:毄兵

铁制兵器:铁兵 铁刃

收藏的兵器:余兵

用以杀人的武器:不仁之器

殳

一种竹木制的打击兵器。又称杵、杖、棒等。三代(夏、商、周)时列为五兵之一,当时是军队中的基本武器。以竹木制成,长一丈二尺,一端有棱,无刃。特点是制做简单,制做材料易得。春秋时期,在竹木之上套有尖角形的铜头。后来的铁杖、棒、棍等都是殳的演变。

殳shū

亦作“祋”、 “杸”。刺杀兵器。由竹、木质柄(柲)和金属殳首组成。源于原始兵器木棒,周时与戈、酋矛、夷矛、戟合称“车之五兵”。据出土文物,西周铜殳首为多齿锤状,中有圆銎贯通。东周铜殳有两类。一类殳首呈三棱矛状,其后有凸箍,可击可刺;另一类为无锋刃礼殳。秦之殳首呈三角锥状,为仪仗守卫兵器。汉代始演变为吾,仅用为仪仗。《周礼·考工记·庐人》:殳长寻有四尺……凡为殳,五分其长,以其一为之被而围之。”《诗·曹风·候人》:“彼候人兮,何戈与祋。”毛传:“祋,殳也。”《说文·殳部》“殳”下引《礼》: “殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。”

殳shu

秦铜兵器。1995年咸阳市渭城区渭阳乡(今渭阳街道办事处)塔儿坡秦墓出土。由殳头、柲、箍、镦组成。柲为木质,出土时已朽,其余为铜质。殳长度为1.44米。殳头呈近圆筒形,顶端弧,下端内空。体下侧有两个键孔,孔径0.3厘米~0.4厘米。体上有一圈圆形凸箍。殳头长7.9厘米,口径2.2厘米。箍圆形,内空,中部微凸。径2.6厘米,高1.35厘米,厚0.1厘米~0.2厘米。镦一端呈近圆球形,上饰一桥形钮。另一端为圆柱形,上有两圆形键孔,孔径0.2厘米~0.4厘米。腹上饰三周凹弦纹。体内中空。长5.2厘米,口径2厘米。现藏咸阳市文物考古研究所。

殳shū

❶ (古代的一种兵器) an ancient weapon made of bamboo

❷ (姓氏) a surname: ~ 邦清 Shu Bangqing

殳

兵器。由殳头、箍、柲和镦组成。殳头为三棱形矛状,其下套有纹饰或棘刺的箍,在第一道铜箍下约50厘米处还有一道带纹饰或棘刺的箍。末端有铜镦。柄为积竹木柲。殳的长度一般在3米或稍长。殳是一种车用兵器或仪仗。在曾侯乙墓、江陵天星观等较大墓葬中曾有发现。

殳shū

会意字,甲骨文为手持器械。“几”是竹(zhú)片削成的武器,谐“竹”之声,表意兼表声。作为意符表打、椎、杀,生成的字有芟、役、殴、段、毁、聲、殿等。作为声符,是“役”(yi)、“投”、“殻”(空谷切ku)的省略,因而生成的形声字并不读shū与zhū,它们分别是:

yi

去声:役(服兵役)

疫(防疫)

毅(毅力)

翳(翳蔽)

gu

阴平:毂(毂辘,同“轱辘”)

上声:股(股份)

榖(简化为“谷”)

羖(公羊)

hú

觳(觳觫)

gòu

彀(弓弩射程所及的范围。“游于羿之彀中。”——《庄子·德充符》)

tóu

投(投资)

骰(赌具)

相关链接

1.以“殳”为声符的字大体是三个系列:一是“役”字系,二是“股”或“殼”字系,三是“投”字系。这几个字都是会意字。“役”古从“亻”;(《说文》:“戍边也。”)“殻”,《说文》的解释是:“从上击下也。”其读音有两个,直音为“哭”与“确”,由它产生的形声字,声母在g、k、h间变化,韵母在u与ou间变化。“股”(左边的“月”实为“肉”),亦作“骰”(《集韵》),本指大腿。大腿属身体的一部分,引申为股份。“骨”表声,作声符省去左边。

2.“投”字的右边表示手执兵器,显然是表意。甲骨文,左为“豆”表声,《说文》:“遥击也,从殳,豆声。”后将“豆”省去,再加“扌”,声符缺失了,但读音未变。声符缺失,后世莫辨。“骰”,以“投”为声符。 (投·甲)

(投·甲)  (投·篆)

(投·篆)

3.“设”,会意字,“以言使人也”。(《说文》段注)

4.“没”,“沉也”。(《说文》)属会意字,小篆由氵、回、又(手)合成。“回”表示水的旋涡,讹变为“几”,意思是人落入水中,旋涡中露出一只手。“沉没”用其本义。

殳(shū)

“.jpg) ,以杸殊人也。《礼》:殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。从又,

,以杸殊人也。《礼》:殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。从又,.jpg) 声。凡殳之属皆从殳。”(市朱切)

声。凡殳之属皆从殳。”(市朱切)

徐锴《系传》:“断绝分析为殊,积竹谓削去白,取其青处合为之,取其有力也。”

甲骨文作.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) ,象手中拿一武器。卜辞中殳多用于人名。马如森说或用于本义,如“有殳”(《乙》3511)、“有其殳”(《乙》1655)等。[1]金文中也指兵器,如曾侯

,象手中拿一武器。卜辞中殳多用于人名。马如森说或用于本义,如“有殳”(《乙》3511)、“有其殳”(《乙》1655)等。[1]金文中也指兵器,如曾侯![]() 殳:“曾侯

殳:“曾侯![]() 之用殳。”[2]睡虎地秦简《效律》45也有用例“殳戟弩”。传世文献用例如《诗·卫风·伯兮》:“伯也执殳,为王前驱。”殳是古代兵器,长柄勾头,以竹为之,长一丈二尺,有棱而无刃。这种武器为旅贲所持,旅贲是官名。《周礼·夏官》有旅贲氏,为诸侯国的禁卫军,王车出行时,旅贲执掌殳、戈、盾等,在王车左右随行警卫。

之用殳。”[2]睡虎地秦简《效律》45也有用例“殳戟弩”。传世文献用例如《诗·卫风·伯兮》:“伯也执殳,为王前驱。”殳是古代兵器,长柄勾头,以竹为之,长一丈二尺,有棱而无刃。这种武器为旅贲所持,旅贲是官名。《周礼·夏官》有旅贲氏,为诸侯国的禁卫军,王车出行时,旅贲执掌殳、戈、盾等,在王车左右随行警卫。

殳部有十九个属字。凡由“殳”组成的字大都与打、杀、撞击等意义有关。

殳shū

4画 殳部 古代一种兵器,用竹子或木头制成,无刃,一端有尖有棱。

殳( )

)

甲骨文合集22196,殷

亦……殳……

十五年趞曹鼎,殷周金文集成2784,西周中期

史趞 (曹)易(賜)弓矢虎盧(櫓)九(厹)

(曹)易(賜)弓矢虎盧(櫓)九(厹) (胄)毌殳。

(胄)毌殳。

柞伯鼎,文物2006年05期,西周晚期

用昏無殳,廣伐南或(國)。

曾侯越殳,殷周金文集成11567,戰國早期

曾𥎦(侯)𫑛(越)之用殳。

睡虎地秦墓竹簡·爲吏之道23,戰國至秦

樓椑矢閲,槍閵(藺)環殳。

笱景墓誌,北魏

聲華鞭板,績茂戈殳。

《説文》:“殳,以杸殊人也。《禮》: ‘殳以積竹,八觚,長丈二尺,建於兵車,車旅賁以先驅。’ 从又几聲。”

古文字象手持殳形,許慎據訛變字形解爲形聲字,不確。

殳 (shū)

(shū)

从又,𠘧聲。

【按】殳,《説文》:“以杸殊人也。”杸,段玉裁作“杖”,“以杖殊人者,謂以杖隔遠之”。

殳.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶shū

隶shū

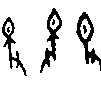

【析形】象形字。甲骨文字形像以又(手)持兵器,所持兵器即“殳”的象形,手用以烘托。后字形中兵器之形变为“几”,遂成今字“殳”。

【释义】《说文》:“以杸殊人也。《礼》:殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。”本义是一种以竹或木制成顶端装有圆筒形金属的古代兵器。战国曾侯乙墓出土有殳,殳头呈三棱矛状,下部是一个八角形的筩,用来安装殳柄。多用作仪仗。“殳”字也写作“杸”。

【shape analysis】It is the pictograph character.In Oracle it is like holding the weapon with又(手)(yòu,hands).The shape of the weapon is殳(shū,a weapon).

【original meaning】A kind of ancient weapons made of bamboo or wood with cylindrical metal on the top.

*殳djew

[甲骨] (

( )

)

[金文] (

( )

)

[小篆] 《說文》:  , 以杖殊人也。周禮: 殳以積竹。八觚。長丈二尺,建於兵車,旅賁以先驅。从又,几聲。凡殳之屬皆从殳。(三篇下)

, 以杖殊人也。周禮: 殳以積竹。八觚。長丈二尺,建於兵車,旅賁以先驅。从又,几聲。凡殳之屬皆从殳。(三篇下)

手持鈍頭之武器或工具狀,亦使用於儀仗。

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取是什么意思

- 取之不尽,用之不竭是什么意思

- 取之不尽,用之不竭是什么意思

- 取之不尽,用之不竭是什么意思

- 取之不尽,用之不竭是什么意思

- 取之不尽,用之不竭是什么意思

- 取之于敌是什么意思

- 取之于敌是什么意思

- 取之于民,用之于己是什么意思

- 取之于民,用之于民是什么意思

- 取之于民,用之于民是什么意思

- 取之无禁,用之不竭是什么意思

- 取之有度,用之有止是什么意思

- 取之象外是什么意思

- 取乐是什么意思

- 取人以己,成事以质是什么意思

- 取人处分是什么意思

- 取代反应是什么意思

- 取代反应是什么意思

- 取便是什么意思

- 取保候审是什么意思

- 取保候审是什么意思

- 取保候审是什么意思

- 取保候审是什么意思

- 取保候审是什么意思

- 取保候审决定书是什么意思

- 取势是什么意思

- 取势是什么意思

- 取勤水是什么意思

- 取南郡是什么意思

- 取印系肘是什么意思

- 取名是什么意思

- 取名习俗是什么意思

- 取吐散是什么意思

- 取向是什么意思

- 取向度是什么意思

- 取回权是什么意思

- 取回权是什么意思

- 取回权是什么意思

- 取境是什么意思

- 取境是什么意思

- 取奉是什么意思

- 取妻是什么意思

- 取得专利的实质条件是什么意思

- 取得成本是什么意思

- 取得政权的道路是什么意思

- 取得政权的道路是什么意思

- 取得真经是唐僧,撞下乱子是孙悟空是什么意思

- 取得真经是唐僧,撞下乱子是孙悟空是什么意思

- 取得赔偿权是什么意思

- 取性是什么意思

- 取敌之利者,货也是什么意思