核射线的物理效应

核射线的物理效应也称射线与物质的相互作用,它包括射线对物质的作用(引起物质的电离、激发等)和物质对射线的作用(引起射线的减速、散射及吸收等)两个相互联系的方面。

电离作用是指射线使物质中的原子失去轨道电子而形成正负离子对,它是某些探测器测量射线的物质基础,又是射线引起物理、化学变化及生物效应的主要机制。电离作用的强弱常用射线在每厘米路程上产生的离子对数来度量,即电离密度或比电离。

激发作用指射线使某些原子的轨道电子从低能级跃迁至高能级。当该电子退激时,这部分能量以光子或热能形式释出。激发作用是另一些探测器工作的物质基础,也是射线引起物理、化学、生物效应的机制之一。

减速作用是指射线使物质原子电离或激发时,射线本身消耗能量而速度减慢(如空气中形成一对离子平均要32.5eV)。物质密度越大,减速作用越严重。

散射作用是指带电粒子受到物质原子核库仑电场的作用时,或γ光子与物质的轨道电子碰撞时,射线本身偏离原来的方向而行进。散射作用对测量及防护都有一定影响。

吸收作用是由于射线动能全部或将近全部丧失时,会和周围物质发生一些特殊的相互作用,如β+湮没,β-轫致辐射,α粒子与β-粒子形成自由氦原子及自由电子等。其结果是原来的射线不再存在,这就是射线被吸收。吸收前射线所行经的路程称为射程。射线的射程通常不以厘米等单位来衡量,这是因为同一射线在不同密度物质中所能穿行的距离与物质密度有关。若将距离与该物质密度相乘,则同一射线在不同密度物质中所得乘积基本一样,所以射程通常用mg/cm2来度量。

各种射线与物质的相互作用各有特点:

α粒子 α粒子的特点是质量大,电荷多,单能,初速慢(3~8MeV的α粒子速度为1.4~2.0×109cm/s)。它通过静电效应引起物质电离 (包括初级离子引起的次级电离)。一般说,带电粒子的荷电量越大,速度越慢,所经介质的密度越大,则比电离越大,所以α粒子的比电离比相当能量的β粒子大数百至数千倍。结果是它的物理、化学、生物效应比β及γ大得多而射程却短得多。此外在射程范围内,α粒子在路径上速度会逐渐慢下来,故比电离逐渐增大。当动能全部丧失之后,它从周围吸收二个电子而成为自由氦原子。

α粒子在标准状况 (一个大气压,15℃) 空气中的最大射程与粒子的动能有关。在其他介质中的射程则还与介质密度有关,例如3MeV的α粒子在空气中射程为16mm,在铝中<0.015mm,在生物组织中约为空气中的1/820。

α粒子由于质量大,散射一般不明显。

β粒子 β+与β-也是带电粒子,与α粒子相比,它们的质量小,初速大,电荷量小,所以在与物质相互作用时又有本身的特点:

❶β粒子的电离密度比同样能量的α粒子小得多;

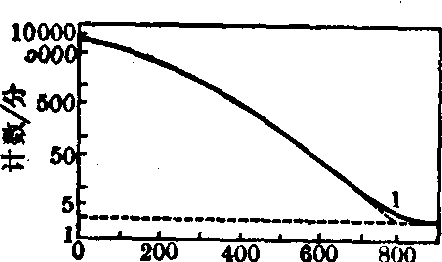

❷β粒子射程比α粒子大,而且因为同一源发出的β粒子的能谱

图1 32P的β吸收曲线

1. 轫致辐射

❸因为β粒子质量远小于α粒子,所以当它引起物质电离、激发时,本身也受到明显散射,在计算绝对放射性活度时应作校正;

❹当β粒子在透明介质中速度大于光在该介质中的速度时会产生所谓切伦科夫辐射(见“切伦科夫辐射”条);

❺β粒子在物质中的最后归宿: β+与物质中的e-相遇发生正电子湮没,转化为两个方向相反、能量各为0.511MeV的γ线。β-在介质中急剧减速时能将部分动能转化为电磁辐射即X线,这种现象称为轫致辐射(bremsstrahlung)。它发生的几率与β-粒子的能量及介质原子的序数成正比。对常用β-源(Emax<2MeV)而言,其几率仅为总β-粒子数的约1%,但在防护上却值得注意。所以β-粒子的吸收体和屏蔽物应采用低密度材料如有机玻璃等。β-粒子最后成为自由电子留在物质中。

γ光子 γ光子因为不带电,所以它必须与物质原子相碰才能引起初级电离,故比电离很小。

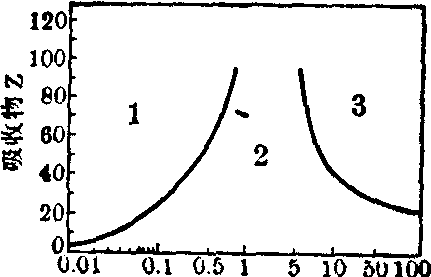

γ光子引起初级电离的机制较复杂,主要有三种形式:

❶光电效应: γ光子把能量全部交给轨道电子 (主要是内层)而释出光电子,导致初级电离。光电子的能量等于光子的全部能量减去该电子的束缚能。光电子又能引起次级电离作用。在低能γ线和高Z介质中光电效应的发生几率较高,甚至占主要地位;

❷康普顿效应: 当γ线能量为0.5~1MeV时,这种效应变得明显。这时,入射光子仅将部分能量交给核外电子使之释出。光子本身则发生散射。释出的电子尚可继续引起次级电离。计算表明,散射光子与入射光子夹角可从0°~180°,而康普顿电子与入射光子的夹角则只能是0°~90°。康普顿电子能量可以从零到一个最大值,该最大值近似为光子能量减去0.2MeV,在γ谱上称为康普顿边缘,所以由γ光子所引起的康普顿散射电子是连续能谱;

❸电子对生成: 当γ光子能量>1.022MeV时,其中1.022MeV的能量在核及电子库仑场作用下可转化为一对正负电子,

γ线能量E

图2 γ光子三种效应的分布

1. 光电效应为主区,低能高Z

2. 康普顿效应为主区,中能任何Z

3. 电子对效应为主区,

高能高Z

中子 中子不带电荷,不能直接引起电离,故即使在高Z物质内也能穿行很长距离。但中子可以与原子核碰撞,进入原子核产生核反应或使某些原子核裂变成有放射性的核,从而产生电离作用。中子在物质中与原子核碰撞而损失能量,它与轻核碰撞时能量损失比较快。例如1MeV中子与碳原子核碰撞,损失能量28%,而与铅原子核碰撞仅损失2%,故有效的中子慢化剂是水、碳氢化合物及石墨材料。混凝土也常用。

- 急于出迎是什么意思

- 急于去救助别人是什么意思

- 急于取得成效是什么意思

- 急于取胜的心情和必胜的信心是什么意思

- 急于改革或进取是什么意思

- 急于救援是什么意思

- 急于星火是什么意思

- 急于求取功名是什么意思

- 急于求得是什么意思

- 急于求快,反而达不到目的是什么意思

- 急于求成是什么意思

- 急于求成事情反而不成功是什么意思

- 急于求成,反而把事情弄糟是什么意思

- 急于求成,贪图眼前的成效和利益是什么意思

- 急于求贤是什么意思

- 急于用钱,临时告借是什么意思

- 急于贪图眼前的成效和利益是什么意思

- 急于赶路是什么意思

- 急于追求名利,好与人竞争是什么意思

- 急于追求眼前利益和成功是什么意思

- 急产是什么意思

- 急亲戚是什么意思

- 急人一难,胜造七级浮屠是什么意思

- 急人之危是什么意思

- 急人之困是什么意思

- 急人之忧是什么意思

- 急人之忧急人之虞是什么意思

- 急人之急是什么意思

- 急人之所急是什么意思

- 急人之难是什么意思

- 急人所急急人之危是什么意思

- 急人所难是什么意思

- 急人有急计是什么意思

- 急人难是什么意思

- 急仔是什么意思

- 急件是什么意思

- 急伶俐是什么意思

- 急作是什么意思

- 急作报是什么意思

- 急侵是什么意思

- 急促是什么意思

- 急促前进是什么意思

- 急促匆忙是什么意思

- 急促射是什么意思

- 急促悲壮的管弦乐声是什么意思

- 急促慌忙是什么意思

- 急促或匆忙地做是什么意思

- 急促疾速是什么意思

- 急促的攀登会有突然的滑跌是什么意思

- 急促的时光是什么意思

- 急促的调子是什么意思

- 急俐便是什么意思

- 急修省。是什么意思

- 急停是什么意思

- 急停投篮是什么意思

- 急停跳投是什么意思

- 急健是什么意思

- 急催玉歌是什么意思

- 急先务斋是什么意思

- 急先锋是什么意思