染色体带型与显带

染色体带型与显带

染色体经过一定程序处理并用特定染料染色后,在普通光学显微镜或荧光显微镜下,染色体上可显出不同深浅颜色的条纹或不同强度的荧光节段,这样的节段叫做染色体带,各号染色体带的形态不同,称带型。这种显示染色体带的过程称染色体显带。

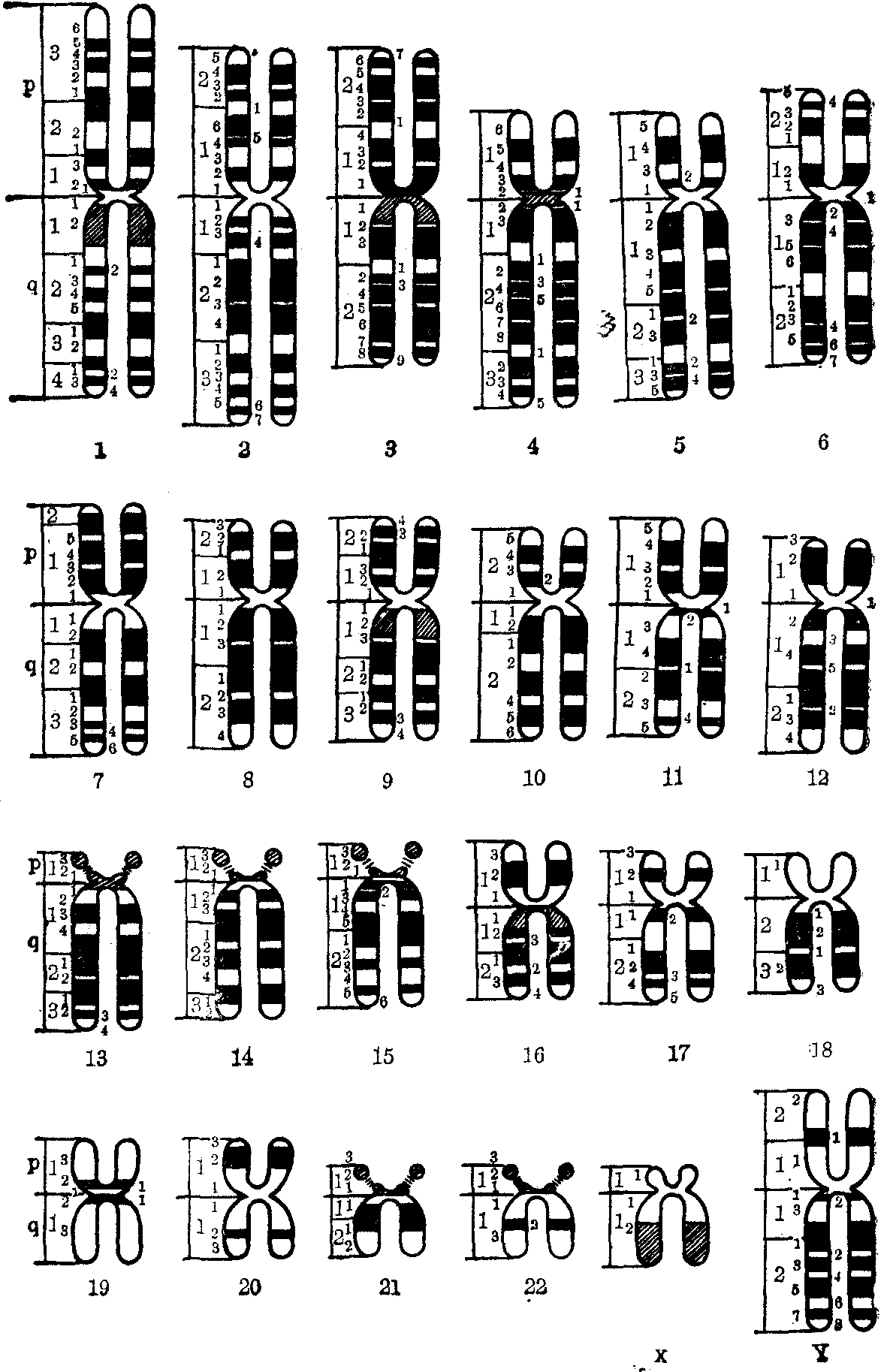

染色体带型 在显带染色体标本上,一条染色体被着丝粒分为短臂(p)和长臂(q); 两臂均由一系列染色深和染色浅的带所构成,不存在带间区。不论在长臂或短臂中,都可依照明显的形态特征(如着丝粒、端粒、明显的深染带或浅染带)作界标,区分为几个区。每区中可包括若干个带。区和带以号序命名,从着丝粒两侧的带开始,作为第1区第1号带,向两臂末端延伸,依次编为2区、3区等,

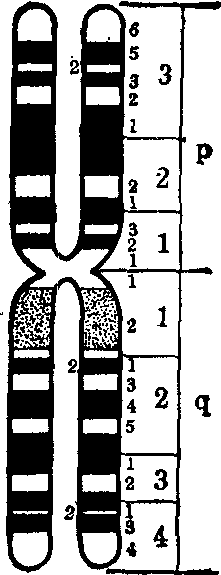

每一区内的也依次编1号、2号……带。例如1号染色体短臂(p)包括三个区:1区有3条带,2区有2条带,3区有6条带,长臂(q)包括4个区:1区有2条带,2区有5条带,3区有2条带,4区有4条带。定为界标的染色带,就作为次1区的1号带。每一个染色体带的命名,由连续书写的符号组成,例如9q34表示为第9号染色体长臂的第3区4号带; 9q34.1则表示该带的第1号亚带(图1)。

图1 染色体带的识别图解

各号染色体上的带在数目、分布、大小和着色深浅程度或荧光强弱等特征上各不相同,这就构成各条染色体的带型。依带型的特点不仅可以识别任何一条染色体,也可以查明一条染色体上某个区段中所发生的微小结构改变。

染色体显带 常用的显带技术有以下几种:

(1) Q显带: 用氮芥喹吖因(QM)或二盐酸喹吖因(QD)等荧光染料染色后,在染色体上出现明暗不同的荧光带叫Q带。Q带型受制片过程和热处理的影响较小,效果稳定,带型鲜明。但是,由于荧光持续存在的时间很短,必须立即进行显微摄影,否则不能进行深入分析。另外,必须有荧光显微镜才能观察,所以,不能为一般实验室采用。

(2) G显带: 1971年,不少实验室分别采用特殊的Giemsa染色法,在各条染色体上显出的带型和Q带型基本相同,叫G带。G带型在普通显微镜下即可以观察。带型清晰,而且标本又可以长期保存,所以,一般实验室均普遍采用。G显带技术包括各种不同的方法。例如Sumner等(1971)的醋酸-钠盐-Giemsa法(ASG法),Schnedl(1971)的碱处理和磷酸缓冲液温育的方法,Patil (1971)用pH9的Giemsa染液的方法(Giemsa 9法),Seabright(1971)的胰蛋白酶处理法,Shafer(1973)的放线菌素处理法等。 其中以胰蛋白酶处理法简易可行,效果比较稳定,适于一般实验室采用。

(3) R显带: Dutrillaux等(1971)发现用热(87℃)磷酸缓冲液预先处理后,再用Giemsa染色,所显示的带型在各区段染色深浅上与G显带者恰好相反,叫反带型或R带型。由于G显带的两条臂的末端常常浅染,结构不清晰,R显带可弥补这一缺点而有助于确定该区中结构上的变化。

(4) C显带:Arrighi和徐道觉(1970)用NaOH(0.007N~0.002N)处理30~90秒,使DNA变性,然后在柠檬酸钠和氯化钠混合液(2×SSC)中,65℃复性(12小时),用Giemsa染色的方法,使每一号染色体的着丝粒区特异性地着色,尤其是1、9、16号和Y染色体的副缢痕区着色块更为显著。C显带技术对分析着丝粒区、副缢痕区和随体区的结构变化,是有帮助的。

(5) T显带:Dutrillaux(1973)采用加热变性(87℃)

![]()

(6) NOR显带:Matsui和Sasaki(1973)用热三氯醋酸和盐酸处理后,再用Giemsa法染色,在染色体上的核仁组织者区出现深染带,叫核仁组织者区带或NOR带。Goodpasture和Bloom(1975)用银染法也得出NOR带。用酶消化实验证明,被染色的物质是酸性的非组蛋白型染色体蛋白。

(7) Cd显带:Eiberg(1974)采用热盐溶液(85℃)处理和Giemsa法染色。在着丝粒区中每一条染色单体有一个同样大小的深染颗粒,叫着丝粒点或Cd带。据说着丝粒点与C带无关,可能是与纺锤丝相连的一个结构。应用上述各种显带技术(尤其是Q显带和G显带)在一个人类中期细胞的一个染色体组上,可看到大约320条带。这就比常规染色的核型分析精确得多,为染色体病的诊断提供了更有效的方法。

(8) 高分辨染色体显带: 这是七十年代中形成的新技术。Yunis(1976)用氨甲喋呤和胸腺嘧啶核苷同步化前期细胞和特殊的染色技术,可显示前中期的一个染色体组中约有555~842条带,晚前期者有843~1256条带。这种技术的应用,提高了染色体分析的水平,可以检出更微小的染色体缺损,并可准确定位断裂点。用这种新技术已发现30多种新的染色体综合征。近年来,Yunis等(1977)又用放线菌素D处理来防止G2期细胞DNA的收缩,在前中期染色体上可看到1256条带,在晚前期染色体上可看到1700条带,在G2期或早前期染色体上可看到3000~10,000条带。这已近于一个细胞中所具有的结构基因(50,000)的数目。所以,这方面的工作将使细胞遗传学与分子生物学之间的距离,渐趋缩短。

☚ 核型 人类染色体命名的国际体系 ☛

- 文辞流畅通顺是什么意思

- 文辞浅近,不简练是什么意思

- 文辞清丽挺拔是什么意思

- 文辞清丽科是什么意思

- 文辞清新是什么意思

- 文辞清新刚劲是什么意思

- 文辞清新别致是什么意思

- 文辞清新华丽是什么意思

- 文辞清新快利是什么意思

- 文辞清新恬淡是什么意思

- 文辞清新挺拔是什么意思

- 文辞清新明丽是什么意思

- 文辞清新流利是什么意思

- 文辞清新精辟是什么意思

- 文辞清新美好是什么意思

- 文辞清新雅致是什么意思

- 文辞清通流畅是什么意思

- 文辞烦琐,废话连篇,不得要领是什么意思

- 文辞生动自然是什么意思

- 文辞的义理是什么意思

- 文辞的思想内容是什么意思

- 文辞的意味是什么意思

- 文辞的立意和情调高雅脱俗是什么意思

- 文辞的色采是什么意思

- 文辞的锤炼是什么意思

- 文辞的韵味是什么意思

- 文辞秀逸科是什么意思

- 文辞空泛不切实际是什么意思

- 文辞简朴而严谨是什么意思

- 文辞简练是什么意思

- 文辞简练而周到是什么意思

- 文辞简要是什么意思

- 文辞粗放刺人是什么意思

- 文辞粗犷豪放是什么意思

- 文辞精妙,价值很高是什么意思

- 文辞精富是什么意思

- 文辞精炼是什么意思

- 文辞绮丽优美是什么意思

- 文辞美好是什么意思

- 文辞美如串珠是什么意思

- 文辞美如金玉是什么意思

- 文辞美焕是什么意思

- 文辞老练刚劲是什么意思

- 文辞艰涩、不流畅是什么意思

- 文辞艰涩拗口是什么意思

- 文辞艳丽而流于轻佻是什么意思

- 文辞著作是什么意思

- 文辞藻丽而挺拔是什么意思

- 文辞谨严简洁是什么意思

- 文辞通顺是什么意思

- 文辞通顺、有条理是什么意思

- 文辞通顺易懂是什么意思

- 文辞通顺确当是什么意思

- 文辞铿锵有力是什么意思

- 文辞闳放是什么意思

- 文辞隐晦不易懂是什么意思

- 文辞隐晦曲折是什么意思

- 文辞隽永优美是什么意思

- 文辞雅丽科是什么意思

- 文辞雅致清秀是什么意思