新生儿硬肿症

病名。新生儿硬肿症,与肉硬相近似。以皮肤硬肿、冷、紫黯、舌质紫,口鼻流出血水为特点。其发病以先天禀赋不足,元阳虚弱,寒凝经络,气滞血瘀为多。常见于一周以内的新生儿,寒冷季节发病较高,亦有少数因外感邪热而发病者。寒为阴邪最伤阳气,特别是寒中脏腑,伤及脾肾之阳,使阳气不得温煦皮肤四末,致儿身冷肢厥。脾阳不振,运化失调,水湿停蓄则成肿。阳虚则寒,寒凝则气滞,气滞则血瘀而使肌肉僵硬,色紫黯,口周及指端发青,不吃不哭。严重瘀血者,可导致血不循经而外溢,出现肺出血危象。阳虚至极,则气息微弱,手足厥冷,脉微欲绝之脱证。由于本病的发生在气,而气与肺脾肾息息相关,故治宜在调补元气、引火归元的同时,并须活血化瘀,和其营血,以调阴阳。脾肾阳虚者,用参附汤加减,以益气扶元,温阳通脉;寒凝血瘀者,用当归四逆汤加鸡血藤,以益气温阳,活血化瘀;寒湿困脾,肢冷便溏者,用附子理中汤,温脾化湿,理中祛寒。并加强护理,注意保温。

新生儿硬肿症

皮下脂肪硬化和水肿。本病多发生于寒冷季节,早产儿发病数较高。新生儿体温调节中枢及体温调节功能不全,体表面积相对较大,皮肤较薄,血管丰富,易于散热。又因新生儿缺少使饱和脂肪酸转变成不饱和脂肪酸的酶,故皮下脂肪组织中饱和脂肪酸含量较成人多,在体温低时易凝固。症状表现:多见于生后一周的早产儿或新生儿。体温低,在35℃以下,全身冷,反应差,哭声低微,不能吸吮。皮肤及皮下脂肪变硬,先见于大腿及臀部,以后延及胸、腹、面颊,甚至波及全身。护理:逐渐复温,轻者可用棉襁褓包裹,加用热水袋,置患儿于温暖的居室中。切勿急于加温,因机体需要一个适应过程,若体表温度上升过速,血管扩张,心肌不能适应循环的需要,可发生危险。能吸吮者尽量母乳喂哺。在保暖下就近就医。

新生儿硬肿症xinsheng'er yingzhong zheng

是因寒冷、早产、感染、窒息、饥饿等多种原因引起的新生儿皮肤和皮下脂肪硬化和水肿的一种疾病,亦称“新生儿寒冷损伤综合征”。多发生在早产儿,尤其低体重儿。新生儿之所以容易发病与以下因素有关:

❶体温调节功能不全,易散热而使体温偏低;

❷皮下脂肪内含较多的固体脂肪酸,其熔点高,环境温度低时易凝固使皮肤发硬;

❸体内综色脂肪少使产热量不足,如有喂养不足则产热更少,以致体温下降;

❹免疫力低下,易感染致体温不升等。症状:

❶发病多在生后1周内,常在寒冷季节。

❷表现为体温低,可降至35℃以下,全身冰凉;皮肤发紧而硬,伴水肿者,按压皮肤可有凹陷,肤色紫红或暗红;精神反应差,哭声微弱,表情呆板,吸吮困难,严重者可发生呼吸困难以至呼吸衰竭;常并发肺炎、败血症,可因肺出血而死亡。

❸上述症状可简单概括为“五不”,即不吃、不哭、不动、不升(体温)、不增(体重);治疗:可因地制宜采取不同的保暖和复温方式(提高室温、加厚包被、放热水袋、置保温箱中等)但应注意不能快速复温,最好在12~24小时内使体温逐渐恢复正常。同时还要注意保证热量、加强营养;适当用抗生素、激素,输血等。预防本病的关键是注意保暖。

新生儿硬肿症scleroderma neonatorum

系新生儿特有的一种皮肤病。本病与寒凉、感染、饥饿、早产等因素有关。临床表现:早产未成熟儿多见,皮肤呈暗红色、坚硬如橡皮,由脂肪变硬与水肿所致,病变可局限亦可分布广泛,皮温较冷且无汗;病儿易并发肺炎和其他感染。治疗:应置于早产儿育儿箱中,复温,并加强护理。

新生儿硬肿症

新生儿皮肤和皮下脂肪硬化与水肿的疾病。因受寒、早产、感染、窒息等多种原因引起。表现为臀部、下腹部、面颊等处皮肤硬肿,严重者波及全身,全身冰冷,哭声低微,不能吮吸,呼吸困难。防治应着重于逐渐复温保暖,细心喂养和抗感染。

新生儿硬肿症scleredema neonatorum

为易发生于新生儿特别是早产儿的皮下脂肪硬化及水肿。病因可能与受寒、感染及其生理解剖特点有关。表现为上、下肢,面颊甚至全身皮肤硬肿,体温不升,可伴发肺炎、败血症、肺出血等。治疗应逐渐复温、控制感染、补充热量及水分。药物可用维生素E及皮质激素等。

新生儿硬肿症xīnshēng’éryìngzhǒngzhèng

病名。新生儿硬肿症, 与肉硬相近似。以皮肤硬肿、冷、紫黯、舌质紫, 口鼻流出血水为特点。其发病以先天禀赋不足, 元阳虚弱, 寒凝经络, 气滞血瘀为多。常见于1 周以内的新生儿, 寒冷季节发病率较高, 亦有少数因外感邪热而发病者。治宜调补元气,活血化瘀, 和营血, 调阴阳。并加强护理,注意保温。

新生儿硬肿症

新生儿硬肿症是皮肤和皮下脂肪硬化和水肿的一种疾病。只硬不肿者称新生儿硬化症。主要病因为受寒、早产、饥饿、感染、窒息等。单纯因受寒引起者又称冻伤综合征。

新生儿体温调节中枢不完善,体表面积相对较大,皮肤薄,血管多,易于散热;棕色脂肪(分布于中心动脉如主动脉弓、颈动脉附近,二肩胛之间、眼眶后及肾周围)是新生儿产热的重要组织,而早产儿棕色脂肪量少,故产热不足,在低温下也易于耗竭。当窒息、低糖血症、感染时由于缺氧、酸中毒和休克,亦可抑制棕色脂肪产热。正常新生儿红细胞多,寒冷时血管收缩,血流缓慢,细胞表面电荷密度降低,易凝聚而导致微循环障碍。微循环障碍时又使组织缺氧而影响产热过程。同时因新生儿皮下脂肪的饱和脂肪含量比成人高,其熔点高,故在中性温度下降的情况下,易发生凝固而发病。

本症常发生于寒冷季节,由于早产、感染引起者亦可见于夏季。症状多于生后一周内出现。病变先于下肢外侧,以后整个下肢、臀部、面颊、上肢也受累,严重者波及全身。受累部位皮肤紧贴皮下组织,按之似硬橡皮样,重按可凹陷。皮肤呈暗红色,严重者呈鲜红色。体温不升,不吃,不哭。胸腹硬肿者发生呼吸困难。可有尿少、尿闭、心肌损害、酸中毒、低血糖。可并发DIC及肺出血。

本症采取综合措施可降低死亡率。方法有

❶复温: 可打断疾病的恶性循环。硬肿累及面积广泛,持续时间长,体温低下者以逐渐复温为妥,以免发生肺出血。硬肿程度较轻,持续时间较短,体温仅略低于正常者以快速复温效果较好。一般于24小时内使体温逐渐恢复到36~37℃,可抱于母怀中或采用暖箱、电毯、远红外线等方法复温。

❷喂养:用滴管或鼻饲供给温热的含糖奶液,以供足够能量。

❸补液:不能口服者可静脉滴入10%葡萄糖液(每日60ml/kg),必要时给血浆或新鲜血。有酸中毒者可同时给5%碳酸氢钠(每次3~5ml/kg)。

❹药物:抗生素控制感染。给维生素E(每日25~50mg)、肾上腺皮质激素(氢化考的松每日8~10mg/kg或地塞米松每日1mg,稀释后静脉滴注,或强的松每日1~2mg/kg口服),中药复方丹参口服或丹参用葡萄糖稀释后静脉滴注,再加肉桂、丁香、川草乌、乳香、没药、红花、当归、透骨草、1%麝香酮等活血化瘀中药外敷,可提高治愈率。伴DIC者按该症处理。有肺出血倾向或已出血者可静脉滴注维生素K1、止血敏、新鲜血等。预防本病的关键是避免早产、产伤、窒息和感染,出生时和生后做好保暖工作和及早喂奶。

新生儿硬肿症

新生儿硬肿症又称新生儿皮脂硬化症,表现为皮肤和皮下脂肪发硬,兼有水肿,是新生儿期较常见的一种疾病,患儿常死于肺出血及播散性血管内凝血(DIC)。

本病病因尚未完全清楚,现多认为新生儿体温调节和代谢功能未完善,体表面积大,皮肤薄,血管丰富,易于散热,因而体温偏低,未成熟儿更是如此。新生儿皮下脂肪含软脂酸较多,熔点较高,低温时易凝固而变硬。保暖不当及新生儿感染性疾病与本病也有一定关系。

本病常发生在出生后一周内,常系早产儿,以寒冷季节多见,常有摄食过少、保暖不当等病史,以致热量产生与消耗失调。患儿体温不升,在31~35℃左右,皮下脂肪凝固,皮肤发硬呈暗红色,甚至青紫、苍白,兼有水肿,硬肿由两下肢渐向臀部、躯干、面颊部发展。患儿活动少,哭声低下,严重者影响呼吸及吸吮,导致低血糖、酸中毒、循环衰竭,患儿常死于播散性血管内凝血及肺出血。新生儿硬肿症常伴感染,感染又加重其症状。凡体重低于2500g,心率减慢至100次/分以下,硬肿面积大者,预后较差。根据临床表现可作出诊断。

做好孕期保健,避免早产,防止产伤,新生儿娩出后做好保暖工作,特别在寒冷季节,供给足够的热量及水分,防止感染等,为预防本病的重要环节。

本病的治疗主要是供给足够的热量和体液量,使身体产热而复温。喂养热量以满足基础代谢为宜,每天50卡/kg,液量每天60ml/kg左右,吸吮困难者可用鼻饲,配合静脉补液10~15%葡萄糖,必要时可给血浆及能量合剂。复温需逐渐进行,如体温上升过速可导致出血和抽搐。凡体温在35℃以下者,盖上预先保暖的棉毯和棉被置24℃左右室温中,让其自然复温。每1~2小时测体温一次,待其体温上升到35℃时换上绒毯放入暖箱内,箱温26℃开始,每2~3小时随体温上升,调节到30~32℃,使体温逐渐上升并维持在36~37℃之间。本病常伴感染,而感染又可使硬肿加重,故宜给抗生素,如青霉素,卡那霉素、庆大霉素等。重症患儿或有出血倾向者可静脉输新鲜血20~25ml,并给维生素K、C,如有播散性血管内凝血,可给肝素治疗。为改善微循环及纠正酸中毒,可用低分子右旋糖酐及5%碳酸氢钠静脉滴注。中药活血化瘀如复方丹参也有一定疗效。

新生儿硬肿症

新生儿硬肿症,以肌肉硬肿,全身发凉为主证。与“五硬”中的肉硬相近似。以皮肤硬、肿、冷、暗紫,舌质紫暗,口鼻流血水为其临床特点。发病原因以先天禀赋不足,元阳虚弱,寒凝经络,气滞血瘀为多。常见于一周以内的初生儿,寒冷季节发病率高,亦有少数因外感邪热而发病者。

若外感寒邪,阳气不能温煦肌肤,气血不能荣于四末,寒凝气滞者,则症见肌肤硬肿,四肢厥冷,肤色暗紫或青紫,面色苍白,口唇指趾端发绀,吸吮无力,哭声低微。舌质暗红或有瘀斑,指纹淡紫而滞。治宜益气温阳,活血化瘀。方用六君子汤合桃红四物汤加减,寒重者加附片,气虚者加黄芪。若进一步发展,则元阳衰竭,全身肌肤硬肿而冷,昏昏多睡,不吃、不哭、不动,全身僵直不能屈伸,体温不升,二便不通,气息微弱,或从口鼻流出血水,舌质暗红,苔白,指纹淡而隐伏或达命关。治以参附汤温阳救逆,或加丹参、川芎、红花等活血化瘀。若因邪热侵袭,热壅血分,则症见身热面赤,烦躁口渴,皮肤灼热,下肢、阴阜、臀部硬肿,便秘溺赤,舌质红或红绛,苔黄,指纹紫滞。治宜清热解毒,用五味消毒饮,黄连解毒汤,加丹参、川芎、红花等行血活血。

此外,单用丹参注射液,或川芎红花注射液,静脉注射,亦有一定的疗效。

新生儿硬肿症sclerema neonatorum

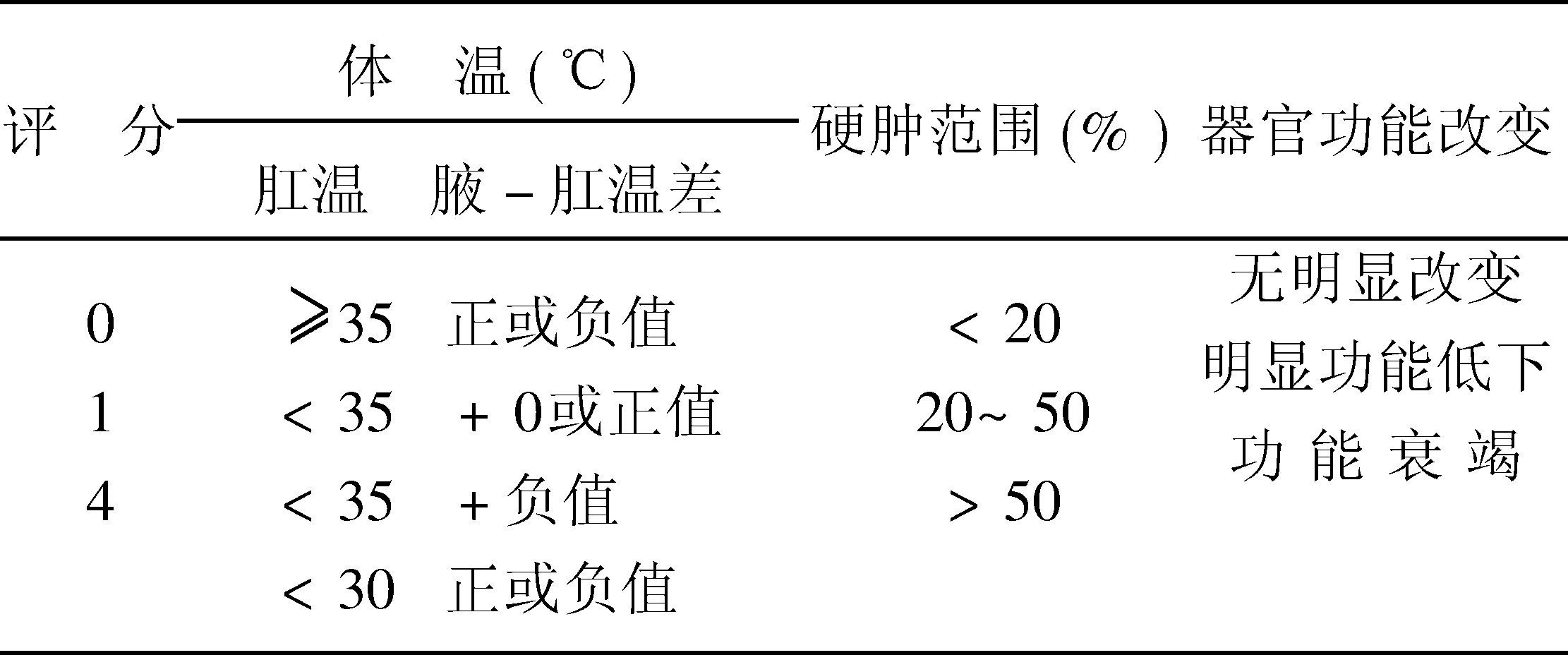

又称“新生儿皮脂硬化”、“新生儿寒冷损伤综合征”。系一临床综合征,出生后不久的新生儿皮肤和皮下组织变硬、水肿、按之似硬橡皮样,不易移动或捏起,呈暗红色、青紫或苍白,硬肿多见于大腿外侧、外阴、面颊,渐延及全身,腋温多在31~35℃。本症多发生于寒冷季节,早产、窒息、感染性疾病或寒冷刺激为常见病因。本症分轻、中和重度,诊断分度及评分标准见下表。

新生儿硬肿症诊断分度评分标准

❶体温、硬肿范围和器官功能改变分别评分,总分为0分者属轻度,1~3分为中度,4分以上为重度;

❷体温检测:肛温在直肠内距肛门约3cm,持续4min以上;腋温将上臂紧贴胸部测8~10min;

❸硬肿范围计算:头颈部20%,双上肢18%,前胸及腹部14%,背部及腰骶部14%,臂部8%,双下肢26%;

❹器官功能低下,包括不吃、不哭、反应低下、心率慢或心电图及血生化异常;器官功能衰竭指休克、心力衰竭、DIC、肺出血、肾功能衰竭等;

❺无条件测肛温时,腋温<35℃为1分,<30℃为4分。

- 长宁风湿酒是什么意思

- 长安是什么意思

- 长安是什么意思

- 长安是什么意思

- 长安是什么意思

- 长安是什么意思

- 长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情是什么意思

- 长安三年(公元703年)是什么意思

- 长安之战是什么意思

- 长安九市是什么意思

- 长安九逵上,青槐荫道植是什么意思

- 长安二年(公元702年)是什么意思

- 长安二月归正好,杜陵树边纯是花。是什么意思

- 长安历代名碑是什么意思

- 长安县是什么意思

- 长安古乐是什么意思

- 长安古乐谱是什么意思

- 长安古道马迟迟,高柳乱蝉栖是什么意思

- 长安史话是什么意思

- 长安四年(公元704年)是什么意思

- 长安城是什么意思

- 长安城是什么意思

- 长安城、长安府、长安县、长安都中是什么意思

- 长安城中月如练,家家此夜持针线。是什么意思

- 长安城中月如练,家家此夜持针线。仙裙玉佩空自知,天上人间不相见是什么意思

- 长安客话是什么意思

- 长安宫词是什么意思

- 长安宫词是什么意思

- 长安寺是什么意思

- 长安居大不易是什么意思

- 长安居,大不易是什么意思

- 长安当代著名老书画家作品集是什么意思

- 长安志是什么意思

- 长安志图是什么意思

- 长安志图·泾渠图说是什么意思

- 长安文化是什么意思

- 长安文物与古代法制是什么意思

- 长安日近是什么意思

- 长安杂诗轴是什么意思

- 长安汽车(集团)有限责任公司是什么意思

- 长安瑰宝是什么意思

- 长安秋望是什么意思

- 长安米贵是什么意思

- 长安获古编是什么意思

- 长安虽好,不是久恋之乡是什么意思

- 长安道上春可怜,摇风荡日曲江边。是什么意思

- 长安铜器窖藏是什么意思

- 长安陌上无穷树,唯有垂杨管别离是什么意思

- 长安高城,层楼亭亭。干云四起,上贯天庭。是什么意思

- 长官是什么意思

- 长官董侯帖是什么意思

- 长寿之旅是什么意思

- 长寿二年(公元693年)是什么意思

- 长寿信使核糖核酸是什么意思

- 长寿元年(公元692年)是什么意思

- 长寿光明锦是什么意思

- 长寿县是什么意思

- 长寿天亲可汗是什么意思

- 长寿天亲可汗是什么意思

- 长寿寺是什么意思