彝族

彝族是一个古老的民族,是古蜀族的后裔。早在传说中的黄帝时代,据《史记》等史籍记载黄帝娶蜀山氏的女子嫘祖为妃,生子昌意,昌意又娶蜀山氏的女子,生子颛顼,颛顼后代的一支封于蜀,即蚕丛氏。蚕丛氏从其发祥地岷山山区——岷江上游地区进入成都平原建立蜀国,第一代蜀王即称蚕丛。历经鱼凫、杜宇(望帝)等帝后,来自川东的濮越民族开明氏入主蜀国。杜宇部族的一支沿岷江河谷南下进入今川南直到黔西北部和滇东北(云南昭通一带),再由滇东北进入凉山,此即彝族中黑彝的先民。公元前316年秦灰灭蜀后,开明氏部落也向南迁至凉山,在先秦为“西南夷”的徙人和笮人,此即为彝族中白彝的先民阿莫斯都家和祖祖乌举家。

秦汉时期,彝族先民建立了夜郎国。汉武帝时辟夜郎国地为犍为郡。汉晋时,称为潦人,曾大举迁入四川腹地,广布于巴蜀地区。以后居住于四川腹地的潦人逐渐与当地居民融合,居住于凉山地区的彝族人则统称罗罗(落兰、罗兰)。这个名称一直沿用到解放前。元朝在凉山地区设罗罗斯宣慰司进行统治,根据《马可波罗游记》的描述,当时的彝族人住在城镇和坝区。元亡后,大量汉、回军队进入凉山,占领了平坝沃土、彝族迫于政治、经济压力,不得不迁入山地半农半牧。元、明和清朝前期都在这一地区推行土司制,雍正年间改土归流。民国初年分属上、下川南道和建昌道。1939年建西康省,又改为西康省宁属屯垦委员会。1952年成立凉山彝族自治区(属西康省),1955年改为自治州。

(1) 社会形态

新中国建立以前,彝族社会是一种以宗族(家支)为主要组织形式的等级社会。处于奴隶制社会阶段。全体社会成员分属黑彝、曲诺、阿加、呷西四个等级。早在明清时期,彝族社会中“黑骨头”、“白骨头”之分就已十分明显。黑骨头即黑彝,是第一等级;白骨头即白彝,包括曲诺,阿加、呷西三个等级,依次为第二,第三,第四等级。彝族人以家支(主要指黑彝家支)聚居,以等级区分贵贱。

黑彝(包括土司、土目)彝语称为“诺”,有黑色或彝族主体的意思。黑彝是彝族社会的统治者,占有大量的山林、土地、牲畜和奴隶,具有世袭的贵族身份。彝族社会没有平民,除黑彝外其他等级都是奴隶。

曲诺,彝语“曲”即白,“诺”即黑,曲诺含有清白人的意思。曲诺没有人身自由,其人身属于黑彝所有,但黑彝不能任意杀死和买卖曲诺,只能转让,赠送给其他黑彝,也可以作打冤家的“命价”赔偿或赌注赔给或赌给其他黑彝。在其人身价有权变更之前,黑彝一般要征得曲诺本人的同意并不能拆散其家庭成员和扣留其财产。转让后曲诺仍保持其曲诺的地位,新的主子不能将其降为低于曲诺的其他等级。曲诺的组成一部分是早期社会内部分化后的氏族成员,一部分是被征服的彝族部落成员,还有一部分赎身的阿加。曲诺有自己的土地和牲畜,经济上并不依附于黑彝,除必须住在黑彝的管辖区内不得随意迁徙外,可自由外出经商和探索。但曲诺不能自由处理自己的财产,如出卖土地时,要征得其主子的同意,有时还要给主子一定数量的“开口钱”。曲诺死亡后,其财产可由儿子继承。曲诺有自己的婚权和子女的亲权,并且有自己的家支。曲诺对黑彝的义务是每年为其服一定的劳役,充当打冤家的主要力量并负责事后的经济赔偿。

阿加是彝语“阿图阿加”的简称,意思是主子门里门外的人。阿加本身又分为彝根阿加和汉根阿加两种,彝根阿加即有彝族血统的阿加,汉根阿加即没有彝族血统的阿加,因其大部分具有汉族血统,故称汉根。

彝根阿加的人身隶属于黑彝,但黑彝不得无故将其杀死。彝根阿加主要是破产后等级下降的曲诺,没有土地和牲畜,有的有一小块主人给的“耕食地”或经主人允许开垦的荒地,也有的租种主人的土地。彝根阿加(包括汉根阿加)必须居住在其主人控制的地区内,外出活动必须经主人同意并在归定的时间内返回。阿加的子女也属于黑彝,黑彝可以将阿加的子女抽作呷西或陪嫁丫头,未被抽中的阿加子女一般也由黑彝指定婚配,少数经黑彝允许后可自主婚配,但如是女子外嫁,则聘金全归黑彝,如是儿子且自出聘金,所生子女除第一个女儿外,全归黑彝所有,或者是女儿一半归黑彝,儿子全归黑彝。彝根阿加有自己的家支,这是黑彝不得无故杀死他们的主要原因,因为会招致其家支的集体反抗。彝根阿加在其主人极需某项开支时,经主人允许交纳一定的“赎身费”后,可上升为曲诺。

汉根阿加的人身除可以隶属于黑彝外,也可以隶属于曲诺或其他阿加。汉根阿加的主人可以将其杀死或出卖,出卖方式既可以整户卖,也可以拆散或按股卖。汉根阿加必须住在其主人的住宅旁边,以便随时听其驱使,没有任何行动自由。汉根阿加若能多出聘金或少收聘金与贫穷的曲诺子女结亲,则有可能被允许加入曲诺家支,但这种情况极为少见。

呷西是彝语“呷西呷洛”的简称,意思是锅庄旁的手足,即单身娃子(奴隶)。呷西实际上是一种家养奴隶,其人身可隶属于黑彝、曲诺或者富裕的阿加。呷西主要是掳掠而来或买来的汉人,还有一部分是主人抽来的阿加子女和破产下降的曲诺。主人可以任意杀死或买卖呷西,呷西没有任何财产,必须住在主人家里,从事家庭和田间的劳动。呷西经主人指定婚配后,可以上升为阿加。

彝族社会没有形成统一的地方性政权,其社会秩序靠建立在等级制度基础上的家支来维持,因而家支具有政权的性质。家支带有父系氏族的躯壳,并保留了一些父亲氏族的习惯,是一种以父子联名制谱系贯穿起来的血缘集团。如家支内严禁通婚,一个家支若人口过多,即按血缘关系的亲疏产生分支。家支对其成员和家庭具有约束力,但同一家支成员之间地位平等,没有统治和隶属关系。

家支彝语称为“楚西”或“楚加”,黑彝都有家支,称为黑彝家支,部分曲诺和阿加(彝根)也有家支,称为白彝家支。

据统计,解放前约有七万黑彝人口,分为近百个大大小小的家支,其中男子在一千人以上的家支在十个以内。各家支依据其人口的多少和势力的强弱而拥有大大小小的固定的管辖地区。

黑彝家支没有常设的管理机构,家支内外的重大事件和纠纷由头人召开家支会议决定和解决。头人分为“苏易”和“德古”两种,由家支内的黑彝奴隶主公推产生。有见识、能排解纠纷的称“苏易”,阅历深、见识广、善于辞令、能排解重大纠纷、因而在全家支甚至其他家支中都享有很高威望的称为“德古”。头人的工作具有义务的性质没有固定的俸禄或报酬,也没有可以凌驾于一般家支成员之上的特权和强制力量,其头人的地位不能世袭,一旦失去威望,也就会失去头人的地位,这是非常明显的父系氏族社会的痕迹。头人的义务是召开家支会议商讨决定家支内外大大小小的事情。

黑彝家支是黑彝赖以维持其世袭统治的基础,黑彝本人一旦被其家支开除,就会失去其黑彝的地位。

白彝家支在形成上与黑彝家支一样,但白彝家支的成员往往隶属于不同的黑彝家支,所以白彝家支没有完整的领地。白彝家支可以保护其成员不被黑彝主人随意杀害,在极个别独立的白彝地区,白彝家支也可以成为地方政权组织。

(2) 风俗文字

彝族村落多位于山腰向阳处,多者二十至三十户,少者十多户。因冤家械斗的关系,村落大都在地势险要、易守难攻的地方,周围一般筑有几个到十几个不等的碉堡,以防御对手的袭击。房屋一般是土屋,无窗,屋顶用木板盖成,木板上还要加盖一层石板以防风雨,称为“瓦板房”。一般为一楼一底,上层用于储放柴草等物;下层住人和圈养牲畜。屋内以火塘为中心,火塘由等边三角形的三块石头构成,火塘周围的位置分为上位、下位和客位,室内一般没有家具。彝族人民喜用木具,生活器皿凡碗、勺、盆、盒等均为木制。以用荞子、玉米磨面做成的“粑粑”和土豆为主食。

彝族的衣着和装饰,男子穿黑色右衽上衣,长只及腰部,下穿浅色布裤,不同地区的裤脚的尺寸大小差别很大,以下留胡须为美,左耳佩戴红色或黄色珠子,头部正中额头上方蓄一小绺长发,俗称“天菩萨”。用青布缠头,在右方扎一锥形“英雄绾”。

女子穿镶边或绣花上衣,下穿布质“百褶裙。”该裙有区分等级贵贱的作用,黑彝女子裙长曳地,其他等级的女子只能着短裙,裙长不能超过膝盖。头上顶一块瓦状布帕,也可以青布缠头。未出嫁的女子只梳单辫,出嫁后改分双辫。双耳佩带耳环或珠串,领口别银制排花,戴手镯或戒指。无论男女老幼,都外罩形似披风的“擦耳瓦”,这是彝族衣饰最大的特色,冬天则在“擦耳瓦”内加一层羊毛披毡,彝族人不喜穿鞋,终年赤足。只有部分边缘地区受汉族影响,在冬天穿自制的毡袜和草鞋。

彝族实行一夫一妻制,黑彝严格实行等级内婚和家支外婚,整个彝族地区均实行姑表优先婚配,禁止姨表通婚,部分地区还有抢婚、婚后不落夫家等原始婚俗。彝族结婚没有一定的年龄限制,盛行早婚,男子十五岁,女子十三岁即可结婚。黑彝女子结婚的年龄以偶数为吉利,其他女子则以奇数为吉利。彝族婚俗保留了明显的婚后不落夫家的原始婚俗。结婚当天,新娘由夫家派人接来后,新郎不能与她见面,次日新娘即返回娘家,过一定时间后,新郎才能再去将新娘接回婆家,但住几天后又必须返回娘家,直到生孩子以后才能长住夫家。

彝族婚俗最大的特点是实行转房制,这种制度广泛实行于整个彝族地区。这种制度将妇女视为夫家的财产,与家支制一样,是彝族社会中保留的原始父系民族习俗之一。已婚妇女丈夫死后,若尚在生育年龄,则必须转给夫家近亲中的另一男子为妻,这就是转房。转房有一定的顺序和限制,称为转房规矩,其顺序是先尽平辈,如平辈中无适当人选,依次及于晚辈或长辈,限制是晚辈中不能转给亲生儿子,长辈中姑表婚不能转给公公。转房被民间视为夫家应得的一种权利,夫家如未按规矩将丧偶妇女转房,女方则会认为是一种耻辱,严重的甚至可以引起冤家械斗。若丧偶妇女本人坚决不愿转房,则必须征得夫家和家友的同意并退还结婚时的聘金。实际上这种情况非常少见。

彝族实行火葬,葬后只将灵牌供于其幼子家中,三年后再选择吉日送灵超度,称为“作帛”。这是彝族保留至今的原始葬俗,彝族源自古蜀族,古蜀族源自羌氐,羌氐即实行火葬。

彝族历法分全年为十二个月,每月三十天,无闰年闰月,有趣的是,他们按鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二画象轮回计年、计月和计日,这种习俗尤其是计年方法与汉族颇为相象,说明彝族与汉族同属中华民族大家庭,具有同源性。

彝族过年没有固定的日期,四川彝族过年多在下半年,一般是以自然村落为单位,在秋收后某月的下半月,由“毕摩”(巫师)指定某日即为过年,若次年获得好收成,就继续沿用这一天为过年,否则再由“毕摩”另行择定。彝族杀牲一般不用刀而用棍,故杀猪称打猪。过年时,家家户户都要打猪祭祀祖先灵位。曲诺、阿加要向主人送半边猪头,以示隶属。

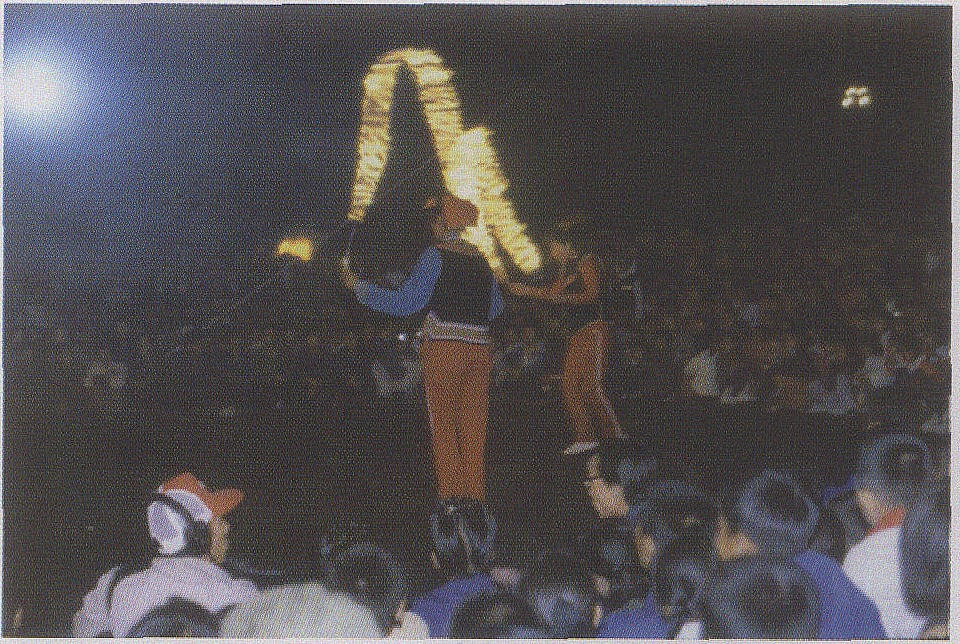

彝族民间最大的传统节日是火把节。火把节源于唐朝,唐时西南六诏中南诏最为强大,南诏王为统一六诏,设计将其他五诏的王诱至南诏都城大理杀害,居于今西昌地区的邆晱昭王在去大理前,其夫人白节怕他遭南诏王杀害,特地在邆晱昭王手臂上套上了一个铁手镯。邆晱昭王被南诏王烧死在松明楼后,白节夫人领兵打到大理,根据铁手镯找到了丈夫的骨灰,在六月二十四日命令士兵烧起松枝火把照着丈夫的灵魂回家。彝族人为纪念这一悲壮的历史事件,就把六月二十四日定为火把节,历代相传,相治成习。火把节节期为三天,届时人们手持火把,绕田间和住宅巡行,口念:烧掉穷根、害虫。然后烧起篝火,相聚狂欢。火把节实际上应是远古彝族先民祈求丰收的仪式的一种折射。

彝族没有形成较为成熟的宗教,信奉万物有灵的多神崇拜,停留在巫教阶段,没有宗教建筑。反映出宗教在彝族社会中的地位并不高。

彝族有自己的文字,俗称老彝文。约有一千多年的历史,在汉文史籍中被称为“爨字”、“书”或“夷经”。但使用并不普遍,只为少数“毕摩”等人掌握。而且由于彝族分布既广,居住又分散,各地彝文又有所不同,不能通用。这是彝族社会没有形成统一的地方政权,数千年来一直处于无政府的家支割据,各自为政状态的结果。

彝文是一种音节文字,到解放初,保留下来的约有六千个文字符号,经常使用的只有不到五百个。从这些符号的主导性质来分析,是一种表示彝语音节的音节符号,无偏旁,部首。书写方法是自右向左写。1956年,凉山州组织人力收集、整理、制订了以北部次方言为基础,以喜德(县)语音为标准音的《凉山彝族拼音文字方案》,在彝区推行。

彝族Yizu

中国56个民族之一。人口657.85万(1990)。主要聚居在四川省凉山彝族自治州、云南省楚雄彝族自治州和红河哈尼族彝族自治州,云南省的路南、南润、峨山、漾濞、宁蒗等彝族自治县以及巍山、新平、寻甸、元江、墨江、江城、景东,贵州省的威宁,广西壮族自治区的隆林彝族和各族联合自治县。彝族语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分6个方言区。部分人会使用汉语。彝族无本民族文字。彝族舞蹈分集体舞和独舞2种形式,其中多为集体舞,如“跳歌”“跳月”“跳乐”“打歌舞”等。通常由笛子、月琴、三弦伴奏。彝族传统体育活动有秋千、彝族射箭、彝族跳高、彝族赛马、彝族式摔跤、蹲斗、皮风子、跳火绳、陀螺、磨秋、舞铃铛等。

❶彝族跳高。源于山野放牧时的跳水牛比赛。

❷彝族式摔跤。参赛者双手从两侧抓住对方腰带,通过腰、腿、脚(钩、掰、翘、挑)等技术动作的应用,以将对方摔倒者为胜。摔跤“抱腰”,有用带子(或草绳)缠于对方腰部的,也可不用带子。都是用腰摔,先倒地者为负。

❸跳火绳。四川凉山彝族聚居区,每逢节日夜晚,青年男女经常举行跳火绳比赛。绳子用藤条和浇有松油、桐油的布条拧成,将其点燃即为火绳。比赛时,场地两端画上起点线和终点线。比赛者手持火绳,像跳绳跑一样跑到终点,先到终点者为胜。

彝族yízú

我国少数民族之一,主要分布在四川、云南、贵州和广西一带。

彝族yízú

〈名〉中国少数民族之一,主要分布在四川、云南、贵州和广西一带。

遗族;彝族

◉ 遗族yízú 名 死者的家族。〈例〉烈士~/ 优待殉国将士的~。

◉ 彝族yízú 名 中国少数民族之一,主要分布在四川、云南、贵州和广西。〈例〉~服饰种类繁多/ ~火把节有着深厚的民俗文化内涵,蜚声海内外。

彝族【同义】总目录

彝族罗罗

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

彝族

中国少数民族之一。1990年人口是6,572,173人,在中国56个民族中居第四位。主要居住在云南、四川南部、贵州和广西隆村各族自治县等地。语言属汉藏语系藏缅语族彝语支。有自己的文字,1975年通过了彝文规范方案。一般信多神,部分人信佛教、基督教和天主教。属于古老的民族,其先民在远古时代就已在四川西昌东南生息繁衍。公元8世纪前后,在云南出现了6个彝族奴隶主集团,后统一,建立了“南诏”奴隶制政权。彝族人主要从事农业生产,手工业生产相当发达,如制作的首饰为其他民族所称道。历史悠久,流传至今有多种典籍文献,其中的长篇叙事诗《阿诗玛》脍炙人口。中华人民共和国建立初期,在云南省成立了楚雄彝族自治州、峨山彝族自治县等,并在彝族地区新建了制盐、采煤、发电、木材加工等工业。公路交通,文教卫生事业有了较大的发展。

彝族

四川人口最多的少数民族。自称诺苏。汉文献记载与越嶲羌、青羌、叟有渊源关系,唐、宋时是乌蛮的组成部分,元、明以来史称罗罗、倮罗。主要聚居在凉山州、马边、峨边,其余分布在攀枝花市郊区和米易、盐边,甘孜州九龙、泸定,雅安地区的汉源、石棉,宜宾地区的屏山,泸州市的古蔺、叙永等县。人口1784165人。经历过漫长的母系氏族和父系氏族的原始社会阶段。2世纪前后,今凉山彝族的祖先古侯、曲涅的居住地 “孜孜扑乌” (今云南昭通) 已进入阶级社会,此后这两支彝族先民先后渡过金沙江迁入凉山。元朝任命彝族原有的世袭统治者 “兹莫” 为土司。明代中叶“诺” (黑彝) 和 “兹莫” (土司) 的矛盾日益激化。清代前期,“诺” 取代 “兹莫” 的统治。1914年四川爆发彝族近代史上最大的一次奴隶起义拉库奴隶起义。1935年~1936年中国工农红军长征经过彝区,刘伯承和当地彝族首领果基小约丹举行著名的彝海结盟,并建立 “中国夷民红军沽鸡支队”。解放前,大凉山地区还保持着奴隶占有制度,分兹莫、诺伙、曲诺、阿加、呷西五个等级; 其他地区基本上处在封建地主制经济发展阶段。解放后,经过一系列改革,建立1个自治州、2个自治县、46个彝族乡。操彝语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。原有一种象形音节文字,即爨文,进行规范后试行,1980年经国务院批准正式公布使用。婚姻是一夫一妻制,家庭世系按父系计算,凉山彝族实行父名、子名世代相连的命名制度。男子头顶留二三寸头发一小块,称 “子尔”,裹以长达数丈的青蓝帕成尖锥状,称 “子贴”,以示英武。无论男女老幼,经常披羊毛织的 “瓦拉” (披衫),汉称 “擦耳瓦”。一般信仰原始宗教,以自然崇拜和祖先崇拜为特点,巫师称为 “苏尼”,祭司称为 “毕摩”。近代亦有人信基督教、天主教。死后实行火葬。彝历以冬月为岁首,四川彝族农历十月过年。最盛大的节日是农历六月二十四日的火把节。主要从事农业,兼事畜牧业。彝族民间广为流传的长诗有 《勒俄特依》、《玛木特依》和 《阿姆尼惹》。

彝族

中国少数民族之一。自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”、“阿西”、“撒尼”等。人口6572173人。主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。主要聚居区有四川凉山彝族自治州、云南楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州和路南、南涧、峨山、漾濞、宁蒗等彝族自治县,贵州威宁、广西隆林彝族和各族联合自治县。有自己的语言文字。彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分东部、南部、西部、北部、中部和东南部六个方言区。彝文是一种音节文字,过去汉文史志称之为“爨文”或“韪书”、“倮文”、“罗罗文”等,常用字约2000多个,多自左向右直书。经济以农业为主,部分地区兼营畜牧业,农作物主要有玉米、荞麦、土豆、小麦、水稻等。服饰各地不尽相同,男子多穿黑色窄袖斜襟上衣和长裤,裤管极为肥大,妇女多着斜襟上衣和百褶长裙,男女均喜披擦尔瓦、披毡。住房亦有多种类型,典型的有贵州彝区的杈权房、凉山的棚屋、小凉山的木罗罗、大小凉山的瓦板房、草房、滇南彝区的土掌房等。节日众多,有生产性节日、社交游乐节日、纪念性节日、祭祀性节日,其中最著名的有彝年、火把节、新米节、插花节、斗牛节、赛装节等。宗教信仰以原始宗教为主,崇拜多神,相信万物有灵。其历史悠久,文化发达,还有自己的历法、音乐、歌舞、工艺美术等,绚丽多彩而又极富民族特色。

彝族

自称因地而异,有“诺苏”、“聂苏泼”、“腊鲁泼”、“迷撒巴”、“撒尼”、“阿西”等三十余种。中国少数民族之一。主要分布在四川、云南、贵州、广西壮族自治区。5,453,448人(1982年)。与越巂羌、巂昆明、青羌、叟及乌蛮有渊源关系。元、明以来史籍称为 “罗罗”、“傈罗”。历史上彝族人民同其他民族人 民一起不断掀起反帝、反封建、反奴隶制的斗争。1914年在四川爆发拉库奴隶起义, 为彝族近代史上最大的一次奴隶起义。1935—1936年中国工农红军长征经过彝族地区时,彝族人民曾积极支援,不少青年随军北上。解放前, 四川大凉山及云南宁蒗小凉山彝族地区还保持着奴隶占有制度,分*兹莫、*诺伙、*曲诺、*阿加、*呷西五个等级。其他地区基本上都处在封建地主经济发展阶段。操彝语, 属汉藏语系藏缅语族彝语支。原有一种象形音节文字,即*爨文。进行规范后,现在凉山彝族自治州等地推广使用。一般信多神、毕摩,亦有人信基督教、天主教。解放后,经过一系列社会改革,摧毁了封建制和奴隶制。先后建立两个自治州、四个自治县,与哈尼族联合建立一个自治州,并与哈尼、回、苗、瑶、傣、壮、仡佬等族分别联合建立七个自治县。主要从事农业,部分地区兼事畜牧业。火把节为传统的节日。

彝族

主要聚居在四川、云南、贵州等3省的自治州、自治县。人口为7762272人(2000),其中男3989391人,女3772881人。受教育程度:研究生801人,大学本科20119人,大学专科52165人,中专153103人,高中176369人,初中1124234人,小学3537042人,扫盲班330037人,未上过学1454867人。分布的行业:农、林、牧、渔业424453人,采掘业2813人,制造业7848人,电力、煤气及水的生产和供应业931人,建筑业2001人,地质勘察业、水利管理业259人,交通运输、仓储及邮电通信业3206人,批发和零售贸易、餐饮业7430人,金融、保险业850人,房地产业101人,社会服务业2417人,卫生、体育和社会福利业2035人,教育、文化艺术及广播电影电视业7279人,科学研究和综合技术服务业178人,国家机关、政党机关和社会团体6436人,其他行业260人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人2722人,专业技术人员11814人,办事人员和有关人员5100人,商业、服务业人员10469人,农、林、牧、渔、水利业生产人员424172人,生产、运输设备操作人员及有关人员14151人,不便分类的其他劳动者69人。彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,有6种方言。彝族原有1种音节文字,通称为老彝文,大约形成于13世纪。现存的老彝文大约有10000多个字形,经常使用的有1000多个。1975年制定了四川《彝文规范试行方案》,确定了819个规范彝字。彝文典籍浩繁,已整理出版的,如《西南夷志》、《勒布特衣》等。主要从事农业,种植玉米、荞麦、马铃薯等农作物,少部分地区种水稻。畜牧业是副业,手工业生产也相当发达。

彝族

彝族人口为65.7万人。分布在云南、四川、贵州、广西4省区。使用彝语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,有6个方言,与汉族人居住联系比较多的彝族人能通汉语。彝族人过去流行多神崇拜,清初盛行道教,19世纪末年天主教、基督教传入,但信教的人很少。

彝族是中国一个人数较多、分布较广、历史悠久的少数民族,早在远古时代,彝族的先民就已在中国西南地区生息繁衍。古代生活在陕甘青的羌人的某些支系南下,在长期的发展过程中与西南的土著部落不断地融合而形成的一个民族。他们的活动范围曾遍及今云南、四川、贵州三省的广大地区,各地的彝族人都传说他们是出自仲牟由,其所生6子发展为“六祖”部落。彝族历史上一个重要的特征就是长期保持着奴隶占有制度,至20世纪中有些地方还残留着奴隶制,直到新中国成立后才进行了民主改革和社会主义改造。彝族人有许多自称,因地而异,如“诺苏”、“纳苏”、“罗武”、“罗罗”、“米撒泼”、“撒尼”、“阿细”、“阿西”等,按广大彝族人民的共同意愿,以“彝”作为统一的民族名称。

据彝族的民间史诗《梅葛》记载,天神在创世之初,派了他的五个儿子去造天。天造好了之后,便用雷电来试天,结果天裂开了,于是天神派五个儿子去将虎制服了,用虎的一根大骨做撑天柱,这样天就稳定下来了。他们又用虎头做天头,虎尾做地尾,虎鼻做天鼻,虎耳做天耳,左眼做太阳,右眼做月亮,虎须做阳光,虎牙做星星,虎油做云彩,虎气做雾气,虎心做天心地胆,虎肚做大海,虎血做海水,大肠做成江,小肠做成河,虎肋做道路,虎皮做地皮,硬毛做树林,软毛做青草,细毛做秩苗,于是便有了今天的世间万物。

虎被中国人视为百兽之王,它是力量和威严的向征,被彝族先民敬奉为原始图腾,成为吉祥与幸福的象征,由于虎被他们奉为祖先,因而在一些彝族人家中的神龛上供奉着虎形祖灵。大门上挂着虎形辟邪,墙壁上挂着虎图腾壁挂。在村寨路口设有形状像虎的石虎神,彝族人称虎神为罗尼,这是他们心中最崇高的神,虎神可以为他们消灾驱邪,可以保佑他们称心如意,吉祥平安。他们把自己、家庭、家庭的幸福,都寄托在虎神的护佑之下。

黑虎氏族是彝族的远古先民,其最大的特点就是崇黑尚虎,即以黑虎为图腾,并且一直保持到现在。彝族人称虎为罗,许多地方的彝族人至今自称罗罗,即意为虎族。他们自认为是虎的民族,每年都要过虎节,日期从农历正月初八的接虎祖开始,到正月十五日的送虎祖结束。虎节期间,全族人共同欢乐,跳老虎笙、祭虎祖,以祈福消灾。他们在举行祭祖仪式时,用画有虎头的葫芦瓢来象征自己的祖先。

许多彝族人认为自己是虎人。有的村寨至今还流传着“人死一头虎,虎死一只花”的俗语。在他们的姓氏中,常见的罗就表示他们是虎的后代。男人自称罗罗濮或罗颇,意思是雄虎;女人则自称罗罗摩,意思是母虎。彝族人过去就通行火葬,他们认为遗体火化之后便可返祖为虎了。在彝族人聚居的地方,还有许多以虎称呼的山冈、水流和村寨,因为虎人居住和生活的地方就应以虎来为其命名。

云南路南彝族民间叙事长诗《阿诗玛》,塑造了一位美丽、勇敢、坚贞的撒尼姑娘形象。撒尼是彝族的一个支系。像传说中的阿诗玛一样,花包头至今仍是撒尼姑娘服饰的重要组成部分。花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成,长约3米,宽约0.17米,一条黑布作底,上面绣有数条彩色图纹,花色图纹的优劣,标志着姑娘的智慧和才能,也是青年择偶的一个标准。

彝族不同支系服饰各异,相对而言,男子的服饰传统特色已经不多。不过,凉山地区彝族男子还保留着古代遗风。他们在头顶脑门前蓄一绺长发,俗称“天菩萨”,象征男性尊严神圣不可侵犯。川、滇大小凉山的彝族男子则喜爱用青布或蓝布包裹头部,并在前额处扎出一长锥形结,以表示英勇威武的气概,俗称“英雄结”。据考古发现,云南晋宁石寨山西汉时代滇王墓出土的贮贝器上就发现此种头饰打扮的人物造型。可见,扎“英雄结”是相当古朴的传统。彝族男子还有将细牛筋编织而成的佩带斜挎在身上的习惯。此外,大小凉山山势险峻,气候寒冷,当地彝族群众喜用羊毛毯护身,俗称“擦尔瓦”。彝族人的擦尔瓦一年到头不离身,白天御风寒,夜晚当被盖,堪称凉山彝族的服饰象征。

031 彝族

中国少数民族之一。人口为6572173人 (1990年)。分布在四川、云南、贵州、广西等省区。以四川凉山、云南楚雄、红河等地区最为集中。有本民族语言,分为6种方言。有文字。其先民与古代氐、羌有渊源关系。隋、唐以来,曾先后被称为乌蛮、罗罗、卢鹿、罗落等。另有纳苏、诺苏、迷撒泼等多种自称。公元8至10世纪,乌蛮族的蒙舍诏的统治者曾建立奴隶制的地方政权。历史上,彝族人民曾多次举行起义或暴动,如云南哀牢山地区李文学领导的反清斗争,是太平天国革命运动的一部分。中华人民共和国建立后,先后建立2个自治州、4个自治县,另与哈尼族联合建立一个自治州,与其他民族合建7个自治县。有丰富多采的民族文化。已发现的彝文文献上千种。有独具特色的音乐舞蹈。传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等。旧时一般信多神、毕摩,亦有人信基督教、天主教。

彝族Yizu

基本上集中分布在云南、四川、贵州和广西四省、区。人口约为657万人(1990年)。彝族有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。彝族使用彝语,分为6个方言。1975年制定四川《彝文规范试行方案》,确定819个规范彝字,并开始在四川凉山彝族自治州推行使用。佛教传入彝族地区已有长久历史。清初,道教在一些彝族地区盛行。19世纪末年又传入天主教与基督教。彝族服饰各地不一。凉山、黔西一带,男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤,有的地区穿小裤脚长裤,并在头前部正中蓄小绺长发头帕,右方扎一钳形结。妇女通常头上缠包头,有围腰和腰带。一些地方的妇女有穿长裙的习惯。彝族饮料主要是酒和茶,部分彝区还保留木质食用器皿。住房一般和周围汉族相同,凉山彝族居民住房多用板顶、土墙。彝族文化源远流长。各地流传许多记载彝族悠久历史文化的彝文手抄本,已发现的有上千种之多。彝文著作中还保存着丰富的医药学资料。传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等。彝族音乐独具特点,舞蹈时总是有歌唱相伴。火把节是彝族最隆重的传统节日。节日期间,各村寨以于松木和松明子扎成许多火把,竖立于寨中、门前,入夜点燃,村寨一片通明。同时,人们手持小型火把,绕行田间、住宅一周。青年男女在寨中大火把周围弹唱、跳舞,彻夜不息。节日期间还举行宗教活动,祈求丰年。有的合村杀猪、宰牛祭神;有的抱鸡到田间祭“田公”、“地母”;有的在燃烧的火把上撒松香,以“驱鬼除祟”。

彝族

中国少数民族。分布在云南、四川、贵州、广西等省区。人口5453448人(1982年)。彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分为6种方言,原有爨文,1975年经过改造后推行使用。源于古代羌人。隋唐时分乌蛮与白蛮。主要从事农业,流行多种崇拜和道教。男子穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤,头前部正中蓄小绺长发头帕,右方扎一钳形结,妇女缠包头,束围腰。外出均身披擦尔瓦。有悠久的民族文化,采用夏历,传统工艺有漆绘、刺绣等。传统节日以火把节最为隆重。中华人民共和国成立前,保留奴隶制残余,盛行父系制,实行火葬。解放后,先后成立两个自治州和一些自治县。工农业生产有很大发展。

彝族

中国少数民族之一。分布在云南、四川、贵州、广西等省 (区)。5,453,448人 (1982年)。与越巂羌、昆明、 青羌、 叟及乌蛮有渊源关系。 语言属汉藏语系藏缅语族彝语支。 原有一种象形音节文字, 即爨文,现在凉山彝族自治州等地使用。信仰多神、毕摩、亦有人信基督教、天主教。1935—1936年中国工农红军长征经过彝族居住区时,彝族人民曾积极支援。解放前,四川大凉山及云南宁蒗小凉山彝族地区还保持着奴隶占有制度,分兹莫、诺伙、曲诺、阿加、呷西五个等级,其他地区基本上都处在封建地主经济发展阶段。解放后,摧毁了封建制和奴隶制,先后建立了2个自治州、4个自治县,与哈尼族联合建立1个自治州,并与哈尼、回、苗、瑶、傣、壮、仡佬等族分别联合建立7个自治县。主要从事农业,部分地区兼事畜牧业。火把节为传统节日。

彝族yi zu

Yi nationality

彝族

中国少数民族之一。各地自称不一,有诺苏、诺苏泼、纳苏泼、聂苏泼、洗期麻、撒尼泼、阿细泼、罗武、纳若、民期、侎俐、㑽𠌇让、米西苏、罗罗等30余种。主要分布在云南省、四川省南部、贵州省西部、广西壮族自治区隆林、那坡两县。多数住高寒山区和半山区,少数住炎热的河谷及平坝。人口6572173 (1990年)。与古氐羌、叟、昆明及部分乌蛮有渊源关系,亦融入了若干汉族成份。元、明以来,汉文史籍通称为罗罗、倮民或爨民。解放后根据本民族意愿,统一称为彝族。已往社会发展不平衡,解放前四川大小凉山地区和云南宁蒗彝族自治县东部还处于奴隶制阶段,奴隶主和奴隶是社会的两个对立的基本阶级,还有为数众多处于中间状态的隶属民。社会成员分作兹目(或称尼威,意为皇帝封的土官)、诺伙、曲诺、阿图阿加、呷西呷洛5个等级。不同等级间禁止通婚。其他地区基本上处于封建地主经济和封建领主经济阶段。语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,分6种方言。文字属于象形、音节类型,目前能见到的最早彝文是明代中期的铜钟铭文。又称“爨文”,“韪书”。经规范化后已用其出版报刊、书籍等。有自己的哲学观点,论事说理喜用生动形象的格言、谚语作譬喻。相信万物有灵,卜阴阳、占吉凶。懂文字的巫觋称为“毕摩”。此外,佛教、道教以及天主教、基督教亦在一些彝区传播。火把节是共同的传统节日。生活习俗各支系各地区互有差异,其婚姻基本上是一夫一妻制,奴隶主、地主等则可一夫多妻。娶妻要付较高的聘礼。凉山彝族实行严格的等级内婚。各地盛行父系小家庭制,妇女地位较低,遗产由诸子平分。历史上盛行父子连名制,解放前还在凉山等地流行。其葬俗在古代多实行火葬,凉山及云南金沙江沿岸一带一直延续到解放前,其他地区自明、清以后逐渐改为土葬。其住房与周围汉族类似,凉山多用木板顶、土墙,广西和云南东部有形似“干栏”的住宅。装束、服饰更是多种多样。喜德、越西、昭觉一带,男子披羊毛毡、擦尔瓦(羊毛线织成似斗篷),头扎英雄结;女子身衣百褶长裙,头戴瓦式帕或荷叶、圆形帽。人民吃苦耐劳,不畏寒暑,性格豪放、果敢。在农业、畜牧业、手工业生产及天文历法、军事等方面长期积累了丰富的知识和经验,并有所创造和贡献。留下了灿烂的文学艺术遗产。历史上曾多次掀起反帝、反封建、反奴隶制的斗争。1914年在四川爆发拉库奴隶起义,为彝族近代史上最大的一次奴隶起义。1935—1936年中国工农红军长征途经彝区,彝族人民热情支援,一批青年参加了红军。解放后,经过一系列社会改革,摧毁了封建制和奴隶制。先后建立了2个自治州,4个自治县,与哈尼族联合建立1个自治州、并与哈尼、回、苗、瑶、傣、壮、仡佬等族分别联合建立7个自治县。主要从事农业、部分地区兼营畜牧业。目前正在中国共产党和各级人民政府的领导下,紧随国家现代化建设的步伐,建设自己的社会主义幸福家园。

- 刘曜诛王修案是什么意思

- 刘曜载是什么意思

- 刘曦林是什么意思

- 刘曰义是什么意思

- 刘曰可是什么意思

- 刘更另是什么意思

- 刘更年是什么意思

- 刘更生是什么意思

- 刘曼卿是什么意思

- 刘月亭是什么意思

- 刘月卯是什么意思

- 刘月明是什么意思

- 刘月琴是什么意思

- 刘月生是什么意思

- 刘月英是什么意思

- 刘月鉴是什么意思

- 刘有光是什么意思

- 刘有成是什么意思

- 刘有源是什么意思

- 刘有道是什么意思

- 刘朗渠是什么意思

- 刘朗玉是什么意思

- 刘望之是什么意思

- 刘望实是什么意思

- 刘望起事是什么意思

- 刘望远是什么意思

- 刘朝是什么意思

- 刘朝惠是什么意思

- 刘朝敬是什么意思

- 刘朝栋是什么意思

- 刘朝禄是什么意思

- 刘朝福是什么意思

- 刘朝英是什么意思

- 刘期侃是什么意思

- 刘木易是什么意思

- 刘本是什么意思

- 刘本仁是什么意思

- 刘本俶是什么意思

- 刘本厚是什么意思

- 刘本学是什么意思

- 刘本忠是什么意思

- 刘本昌是什么意思

- 刘本玉是什么意思

- 刘本立是什么意思

- 刘权是什么意思

- 刘权之是什么意思

- 刘李沟村是什么意思

- 刘村是什么意思

- 刘杙是什么意思

- 刘杞是什么意思

- 刘杨叛乱是什么意思

- 刘杰是什么意思

- 刘杰(1)是什么意思

- 刘杰(2)是什么意思

- 刘杰(3)是什么意思

- 刘杰枝是什么意思

- 刘杰谦是什么意思

- 刘杲是什么意思

- 刘杳是什么意思

- 刘松是什么意思