卢梭1712—1778Jean Jacques Rousseau

卢梭

法国启蒙思想家。生于瑞士日内瓦的钟表匠家庭。初生丧母,早年流浪各地,当过仆人、学徒、听差、乐谱抄写员等。酷爱读书,自学成才。著作涉及政治、哲学、文学、教育、音乐、生物等领域。1750年发表应第戎科学院征文而写的第一篇重要著作《论科学与艺术》,获头奖而出名。1755年再次应第戎科学院征文,撰写了《论人类不平等的起源和基础》一书,揭示私有制是人类文明社会全部罪恶的基础,论证用暴力推翻封建专制政权的合理性。1762年发表论述政治制度的巨著《社会契约论》(或译《民约论》),阐述天赋人权学说。认为国家是由人们协议,订立契约而产生的。提出“人民主权”的口号,主张人民有权推翻破坏“社会契约”、蹂躏“人权”、违反“自然”的专制政体,建立以“最聪明的少数人”(即资产阶级)领导的,体现“共同意志”的“理性王国”。同年又发表教育学名著,也是政治、哲学著作《爱弥儿》,通过描述对爱弥儿进行系统教育的过程,批判封建教育制度,提倡服从自然法则,让儿童身心自由发展的“自然教育”。在哲学上,承认感觉是认识的来源,但又认为自然界的一切现象的本源是精神和物质,而精神本源是积极的,物质本源是消极的。在宗教观上,坚持自然神论立场,反对无神论,否认教会、教条、教义、教士存在的必要。曾为狄德罗主编的《百科全书》撰写政治、音乐条目,作有歌剧六部,还写有《论政治经济学》、《致达朗贝尔的信》、小说《新哀洛绮丝》等。晚年遭受教会和封建统治当局迫害,外逃多年。1770年在巴黎完成最后一部名著, 自传性的《忏悔录》,以回击论敌的谩骂和污蔑。其思想曾是法国大革命中雅各宾派的旗帜,对欧美各国资产阶级革命有深刻的影响。

卢梭Jean Jacques Rousseau

法国资产阶级民主主义者,激进的启蒙运动家。出生于日内瓦的一个钟表匠家庭。30岁到巴黎,遇狄昂学院悬赏征文,题为:科学与艺术的进步能改善道德规范还是相反。他应征投稿,被赏予奖金。随后又发表了许多论文。1762年出版了论文体小说《论教育》,闻名于世界。他的教育思想核心是自然主义。主张教育应“回到自然”,顺应儿童本性,让其身心自由发展。他主张要按自然法则进行体育活动,“在任何事情上,都让大自然按它最喜欢的办法去照顾孩子”。“要按儿童的兴趣组织体操活动。要积极利用大自然进行锻炼”。主张晒太阳,适应气候变化、打赤脚练习体操,学会爬山岩,爬树、翻墙、游泳以及各种平衡运动。主张女子体操要以培养灵巧性为先,男子培养力量为先。反对女子缠腰、穿紧身衣等恶习,提倡健康。他说女子缠腰会使“妇女像黄蜂一样切成两段”。他的体育教育思想,在18世纪末期,得到欧洲各国教育与体育家的承认与赞赏,并付诸于实践。

卢梭1902~Rousseau,Charles

法国国际法学者。现任巴黎大学教授,《国际法杂志》主编,国际法研究院院士。主要著作有:《国际公法》,《国际法一般原则》,《国际法评述》。

卢梭1712~1778Jean Jacques Rousseau

法国杰出的启蒙思想家、激进的资产阶级民主主义者,古典自然法学派主要代表之一。出身于瑞士日内瓦一个钟表匠家庭,长期生活贫困,曾从事当时被认为低贱的职业。长期流浪生活的痛苦经历,使他对人民的疾苦感受至深,深表同情,这种情感在他的著作中得到强烈的反映。1750年因发表《论科学和艺术是否败坏或增进道德》的应征论文而闻名。在巴黎时,曾与百科全书派狄德罗等人交往甚密,并为《百科全书》撰稿,后因观点不同而分手。1755年发表《论人类不平等的起源和基础》。1762年发表《社会契约论》(又译《民约论》)和《爱弥儿》(又译《论教育》),遭法国当局追捕,被迫先后逃往瑞士、普鲁士。1766年应休谟之邀迁居英国,不久关系破裂,1770年返回巴黎,1778年在贫困和孤独中死去。卢梭的政治法律思想主要表现在他的《论人类不平等的起源和基础》和《社会契约论》两书中。在前一著作中,卢梭认为,人类由自然状态下的平等进入到文明社会的不平等;随着土地私有制的出现产生了财富的不平等;随着国家和法律的出现又产生了政治的不平等;到暴君出现后,不平等发展到极点。人们以暴力推翻暴政是合法的,暴力支持暴君,暴力也推翻暴君。在后一著作中,卢梭更系统地论证了自己的政治理想,认为人类在原始社会中是自由平等的;人们通过社会契约组成国家,放弃自然权利而获得约定的权利,因而仍是自由平等的; 国家主权只能属于人民,主权是公意的运用,不受任何法律的限制,并且不可转让、不可分割、不可代表;法律是公意的行为,立法权力也只能属于人民;凡实行法治的国家,不论其政府形式如何,都可以称为共和国;法律的最终目的在于维护自由平等;必须严格区分国家和政府,政府只是国家即主权者的执行者;根据行使政府权力的人员数目的多少,政体可分为民主制、贵族制、君主制和混合制4种。卢梭坚决反对封建制度,主张建立资产阶级民主共和国,主张法治,反对君主专制和君主立宪制,主张人民主权,反对君主主权,主张直接民主制,反对分权制和代议制。卢梭的学说代表资产阶级上升时期最进步的激进民主主义思想,为后来的美国独立战争、特别是法国资产阶级革命直接奠定了理论基础,1776年美国《独立宣言》和1789年法国《人权宣言》都深深地打上了卢梭学说的烙印。直到今天,卢梭的许多思想(如人民主权思想)仍然具有其进步意义。但是,由于时代的限制,卢梭的政治法律思想中仍有许多局限性和不科学之处。卢梭并不主张彻底废除私有制,不主张进行革命,把解决社会问题的一切希望都寄托在建立民主共和国上。正如恩格斯所说:“卢梭的社会契约在实践中表现为而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。18世纪的伟大思想家们,也和他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代所给予他们的限制。”(《马克思恩格期选集》第3卷,人民出版社1972年第1版,第57页),卢梭的主要著作还有《新爱洛绮丝》、《忏悔录》、《一个孤独的散步者的遐想》、《音乐辞典》等。参见〔社会契约论〕。

卢梭1712—1778Jean Jacques Rousseau

18世纪法国启蒙思想家、哲学家、激进民主主义者、古典自然法学派代表之一。出身于日内瓦的一个钟表匠家庭,自幼丧父母,过着流浪汉的贫困生活。到过许多国家,从事过仆役、家庭教师、乐谱抄写员、私人秘书、流浪卖艺的音乐家等职业。1750年因发表一篇应法国第戎科学院征文《论科学与艺术》的论文而闻名。在巴黎时曾同百科全书派狄德罗等人交往密切,并曾为百科全书撰稿,后因观点不同而分手。1755年发表《论人类不平等的起源和基础》一书。书中指出人类在自然状态下是平等的,进入文明社会由于私有制的出现而产生了不平等,不平等发展经历了三个阶段,暴政的出现是不平等发展的极限,暴力支持暴君,暴力也推翻暴君,回复到原始的平等的“黄金时代”。1761年和1762年,卢梭连续发表了三本著作:《新哀洛伊丝》、《社会契约论》和《爱弥尔》(又名《论教育》)。在这些著作中,卢梭对法国君主专制制度、封建贵族、封建教会进行了无情的揭露和抨击,同时阐明了人民主权思想、社会契约理论、法律和法治的思想,明确地提出了建立资产阶级民主共和国的主张。这些进步的思想和主张,对美国独立战争和法国资产阶级革命产生了深刻影响。

卢梭1902—Chartes Rousseall

法国法学家,常设仲裁法院成员。著有《国际公法一般原理《(1944)、《国际公法原理》(1958)、《国际法》(1970)等书。

卢梭1712—1778Jean Jacques Rousseau

法国启蒙思想家、哲学家、激进民主主义者,古典自然法学派代表之一。出身于日内瓦钟表工人家庭。1750年因发表关于科学艺术的应征论文而闻名。在政治、法律思想方面的著作有《论人类不平等的起源和基础》(1755)和《社会契约论》(1762)等。在前一著作中认为,人类由自然状态下的平等进入到文明社会的不平等; 随着土地私有制的出现带来了财富的不平等; 随着国家的出现又导致了政治上的不平等; 到暴君出现后,不平等发展到顶点,并得出了“暴力支持暴君,以暴力推翻暴君”的结论。在《社会契约论》中系统地论述了政治法律思想,主张社会契约说,认为在原始社会中人类生而自由平等,通过社会契约建立国家,人们放弃自然权利而获得约定的权利,应仍是自由平等的; 国家主权只能属于人民,是不可转让和分割的;法律是公意的行为,立法权力只能属于人民,法律的最终目的在于维护自由平等; 严格划分国家和政府,政府只是国家即主权者的执行者,可分为民主、贵族和君主3种形式。此外,主张保护小私有者,防止财产过分集中,提出直接民主制等理论。其学说对法国资产阶级革命有积极的影响。参见“论人类不平等的起源和基础”、“社会契约说”。

卢梭1712—1778

18世纪法国启蒙运动思想家、哲学家、教育家。祖籍巴黎,生于瑞士日内瓦一钟表匠家庭。自幼丧母,在其父指导下学习,10岁起父亲出走,由舅父抚养,学习律师书记、雕刻等。16岁开始流浪生活,出走巴黎、里昂等地。1740年,在里昂担任一家庭教师,对教育产生浓厚兴趣。1742年,旅居巴黎,结识启蒙学者狄德罗、优尔泰等人,参与撰写《百科全书》,1749年因撰写《论科学与艺术的进步对于道德的影响》一文,遣责封建社会及其文化而获第戌学院征文首奖。1753年又以《论人类不平等的起源和基础》应征,揭示社会不平等根源在于私有制。从此全力从事著述工作,先后发表《新爱洛绮丝》、《社会契约论》、《爱弥儿》、《忏悔录》等著作。在政治、伦理、宗教、教育等方面抨击了封建专制统治,揭露教会的黑暗腐败,在社会上引起强烈反响。法国政府和社会视卢梭为离经叛道的罪人,下令焚毁《爱弥儿》,逮捕书作者,卢梭被迫逃亡瑞士、英国,1770年返回巴黎隐居。在哲学上,他主张自然神论,反对传统宗教教义,承认上帝与非物质灵魂的存在,又认为感觉是认识的源泉。在人性论上提出人生而具有良心、理性和自由的天性至善论,反对传统宗教的原罪说,将人后天的罪恶归于腐朽邪恶私有制社会对人的残害。在社会政治观上,主张“社会契约论”,认为在自然状态下的远古社会,人人均享有自由平等的权利,为了维护共同的生活秩序而定立契约,组成合理的国家和政府,政府有保护全体缔约者的权利,否则人民有权推翻政府。在教育上,卢梭提出顺应善良天性自然发展的自然教育论,认为人类的教育来自天性、教导和环境,三者只有协作,才能产生良好的教育效果。而天性是自然生成而非人力所能控制的,教导则完全可由人意控制,环境也可在一定条件下加以控制。人力能控制的因素只有依从不能控制的因素,才能使教育方向一致。提出教育目的应培养完全自由成长、身心调和发展,能独立生活的自然人。根据儿童身心发展特点,将儿童受教育期划分为4个阶段。

❶婴儿期为2岁以前,以身体养护为主;

❷儿童期为2—12岁,以体育锻炼和感官训练为主;

❸青年期,对12—16岁儿童进行教育,以智育为主;

❹青春期,对16—20岁的青年进行教育,以道德教育和宗教教育为主。在智育上,卢梭反对古典主义的教育内容和教条主义教学方法,主张让儿童通过实际活动,接触事物,从观察与探索中学习知识,反对教学上的强迫灌输和呆读死记,在德育上主要通过“自然后果法”利用自然惩戒来改正儿童的过失。卢梭的教育思想对后世有很大影响,18世纪末以后的许多著名教育家,如巴西多、裴斯泰洛齐、福禄倍尔、杜威等都深受启发。19世纪末20世纪初的欧美教育改革运动也受到其思想的影响。

卢梭1712—1778JeanJacques Rousseau

18世纪法国杰出的思想家、哲学家、启蒙运动的代表人物之一。出生于瑞士日内瓦一个钟表匠家庭。但其思想的形成和影响却主要在法国。主要著作有《论科学和艺术》(1750)、《论人类不平等的起源和基础》(1755)、《社会契约论》(1762)》、《爱弥儿》(1762)等。他从自然与文明的对立出发,认为自然使人幸福,社会却使人堕落和痛苦,私有制更加剧道德风俗的败坏,致使人们丢失自由和幸福。自爱心与同情心是人的天性,在自然状态下,人们只有善良的自然情感,即关心和保存自身的幸福以及对同类的怜悯。进入社会状态后,人们才有私欲、纷争以及关于恶的观念。情欲和理性的对立是自然与文明对立的表现。情欲是人的行为动力,理性教人知善恶,理性判断决定意志,是情感的基础。但没有情感,理性也不能完善。理性和情感共同构成人的道德意识内容,二者相互促进补充。良心是一种爱善的得自天赋的自然情感,是一切时代和一切民族所共有的,它规定人们“己所不欲,勿施于人”。良心必然使人从爱自己走向爱他人,最终走向爱全人类。所以,良心爱善,理智认识善,意志选择善,内心原则与外在舆论评价的平衡力量是理性。道德的价值在于内在良心,评价行为的道德价值在于动机而不在效果。在个人道德中,自然是基础,但个人不是绝对的存在,个人只有在相互关系中才能生存和发展。在社会道德中,通过契约形成公意,公意高于个人意志,而公共利益是最高目标。只有把自爱与博爱,个人利益和公共利益结合起来,才能实现个人和社会的幸福,使自然人变为社会人,达到道德人,实现从“自然的自由”到“社会的自由”,再到“道德的自由”的转变,从而使自爱也成为一种美德。良心在私有制和不平等状态中,由于受到人的贪欲、偏见的蒙弊而泯灭,造成人类道德上的堕落。要恢复人的天良,首先要改变不合理的社会制度和教育制度,通过变革,实现人的自由、平等和博爱。这是其伦理学说所得出的资产阶级革命的政治结论。

卢梭代奥杜尔·

法国画家。1812年4月15日生于巴黎,1867年12月22日卒于巴比松。是巴比松画派的领导者。主要作品为描绘森林原野的风景画,画风沉厚。名作有《诺曼底集市》(约1833)、《橡树》(1852)等。

卢梭

法国启蒙思想家。1712年6月28日生于日内瓦一钟表匠家庭。少年时当过徒工、差役。1737年写出第一部著作《娜尔西斯》。1754年写出《论人类不平等的起源和基础》。1761年发表《新爱洛绮丝》。1762年发表《社会契约论》(又译作《民约论》),出版《爱弥儿》。因反对封建教育和经院哲学而受到当局迫害,曾流亡瑞士、美国、英国。晚年写成自传体《忏悔录》。1778年7月2日在法国爱尔蒙维尔去世。

卢梭Lusuo

法国启蒙思想家、文学家、教育理论家卢梭(Jean Jacques Rousseau,1712—1778)生于瑞士日内瓦一个钟表匠家庭,未受过系统教育,早年流浪各地,当过仆役、学徒、听差、秘书、家庭教师等。酷爱读书,自学成才,深受J.洛克、G.W.莱布尼兹和R.笛卡尔等人著作影响,博览了政治、哲学、文学、教育、音乐等学科知识。青年时旅居巴黎结识哲学家狄德罗、孔迪拉克。兼任《百科全书》编辑。1749年发表应第戎学院征文《论科学与艺术》,获头奖而出名。1762年出版论述政治制度的巨著《民约论》,提出天赋人权学说,认为国家是由人们协议订立契约而产生的,主张人民有权推翻破坏“社会契约”的专制统治。同年发表教育小说《爱弥儿》,尖锐批判腐朽的封建教育,由此,遭到天主教会和封建专制王朝的迫害,把《爱弥儿》列为禁书,当众焚毁,人被通缉,流亡国外多年直至1767年获准才重返法国。化名列努,1770年完成他最后一本著作《忏悔录》。在卢梭的许多著作中都论述了教育问题,并提出了反封建的自然教育理论,认为上帝创造的一切是好的,而人蕴于作为,便变为丑恶的,痛斥当时的教育戕害人性,使人成为“文明”社会的牺性品,他主张儿童应该远离城市内腐朽恶劣环境,到大自然的怀抱中去,运用自然赋予的感官获取知识,让儿童在自己的活动和经验中去认识事物,进行学习,并把儿童受教育阶段按年龄特征分为4个时期:

❶出生至2.5岁是婴儿期,以身体养护为主;

❷2.5~12岁为儿童期,也是“理智睡眠期”,不要强迫儿童读书学习,而施以发展感官,以感官教育为主;

❸12~15岁为少年期,以知识教育理性开发为主;

❹15~20岁为青年期,以性教育、道德教育和宗教教育为主。此外,还主张对儿童进行劳动教育和倡导平等、自由、博爱。对女子教育不重视,认为在自然状态下女子就是依赖男人的,女子教育应以贤妻良母为目标,培养她们节制、顺从的品德。卢梭的自然教育理论探讨了环境、素质和教育三个方面在人的个性形成中的作用的问题,主张以自然为教材,反对用神学的宗教教条去毒害青少年,在当时起有反封建的进步作用,对后世的裴斯泰洛齐和杜威等人都深有影响。

卢梭1844—1910H·Rousseau

法国画家,19世纪末法国原始画派(亦称稚拙派)的代表。生于拉瓦尔。早年当过兵,后在巴黎任收税员多年。1885年转以绘画为职业时已年届4旬,他凭借长期自学得来的画技,以工整、精细笔法所描绘地方景色的作品,在画坛崭露头角。1889年后,他在原质朴的画风中又溶进稚拙与单纯的因素,所绘的题材也从现实转向听来的异国风情。作品中对人及自然,尤其是热带雨林的描绘颇具儿童般的幼稚和原始未开化的蒙昧意味。装饰性很强及滑稽的造型还蕴含着作者丰富的想象力和主观性,使画面呈现出梦境般的神秘感。在派别层现叠出的19世纪末叶,他的艺术风格独树一帜。代表作品为《狂欢节之夜》等。

卢梭1712—1778Lusuo,Jean—Jacques Rousseau

18世纪法国启蒙思想家、哲学家、文学家。1712年6月28日出生于日内瓦一个钟表匠的家庭。幼年丧母,1722年父亲被流放后,寄居在舅父家。此后他学过承揽讼诉,当过钟表业学徒,直至1728年因不堪虐待逃出日内瓦投奔华伦夫人。在富裕的华伦夫人那里,他得到了一些照顾和教育。1742年7月他携自己独创的《新记谱法》前往巴黎,未获法兰西学院的赏识,但结识了孔狄亚克、狄德罗和达朗贝尔等人。在狄德罗等人的推动和影响下,开始进行学术研究并发表自己的一些独特思想。他的著作和言行引起统治者的不满并下令逮捕他,他匆匆逃出巴黎,先后流亡伯尔尼、普鲁士、英国等地。1770年重返巴黎。1778年5月,移居埃尔姆农,当年7月2日逝世。著有《论科学与艺术》、《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》、《爱弥尔》、《新爱洛绮丝》、《忏悔录》等书。在哲学上,承认感觉是认识的根源,但又认为对自然界来说,精神是其积极的、而物质是其消极的本原,并强调情感高于理智,信仰高于理性。认为宇宙的永恒运动和普遍和谐,表明了上帝的存在,但上帝并不干预人的行为,人的意志是自由的,上帝存在与灵魂不朽是使人弃恶从善的道德基础。在政治上,揭示了私有制的产生是人类不平等的根源,认为人类在组成社会、建立国家前曾生活在自然状态中,当时人人自由,没有奴役,没有剥削,也没有不平等:进入社会状态后,文明每前进一步,社会对抗和不平等就加深一步,最后是新的社会平等的建立。但是他并不主张消灭私有制,而是企图用小私有制来代替贫富不均的现象。在文学与美学上,对后来的感伤主义和浪漫主义有巨大影响。

卢梭1712—1778LusuoJean jacguesrousseau

法国启蒙思想家、哲学家、教育家和文学家。出生于瑞士日内瓦。12岁以后通过自学获得了丰富的知识。旅居巴黎时,结识了许多启蒙思想家,并参加了百科全书的撰写工作。认为人的秉赋都是善良的,如果顺任天性发展,罪恶就可以消灭,教育就是使儿童归于自然,形成了教育史上的自然主义教育。主张人的身心发展可分为四个时期,其教育重点都不一样:

❶由出生到2.5岁是婴儿期,身体软弱,教育应以养护身体为主。

❷2.5~12岁是儿童期,感觉发达,教育应以身体锻炼和感官训练为主。

❸12~15岁是青年期。

❹15~20岁是青春期。对教育内容和方法提出了改革,指出应把身心发展结合起来,重视感觉训练,让儿童从直接的观察和探索中学习,反对一味灌输和强迫死记硬背。强调从小培养孩子善良的品德。主要的教育著作有小说《爱弥尔》和《新爱洛绮丝》。

卢梭1712—1778Lusuo

法国启蒙思想家、哲学家、教育学家、文学家。出身于瑞士日内瓦一个钟表匠家庭。自学了数学、历史、地理、生理、解剖、天文等科学知识,思想受J.洛克、G.W.莱布尼茨、R.笛卡儿等著名哲学家的影响。旅居法国巴黎,结识了D.狄德罗、E.B.de孔迪拉克,受到进步思想的启发。卢梭作为法国启蒙思想家,所反映的是当时“第三等级”中的中小资产阶级的愿望和要求。他痛恨封建社会,认为人秉赋善性,应顺应天性的发展,原始社会人人自由、平等,但封建社会使善良天性无从保持,邪恶笼罩人间。并在《论人类不平等的起源和基础》一文中,揭穿了这种不平等的根源在于私有制度。呼吁社会和个人都“回到自然”。他的思想积极影响了法国资产阶级革命。在哲学上,承认感觉是认识的根源,但又认为对自然界来说,精神是积极的,而物质是其消极的本源,强调情感高于理智,信仰高于理性。在教育理论上,卢梭提出“回到自然”的口号。他的教育代表作是《爱弥儿》,在该书中论证教育的目的就是培养自然人。他认为的自然人是身心和谐、体魄健壮、感觉灵敏、理性发达、良心畅明,既有哲学家的头脑,又有从事劳动的本领。他痛斥封建教育残害人性,使人的天性受到压抑。主张顺应儿童的本性,让他们的身心自由发展,独立的认识问题,培养独立、自由的个性。卢梭假想的爱弥儿,实质上就是资产阶级教育培养的模特。他在教育上还提出要根据儿童身心发展施教,并根据儿童年龄及身体心理特征划分为四个时期。婴儿期教育以养护身体为主;儿童期以身体锻炼和感官训练为主;青春期以知识教育为主;青年期则实施性教育、道德教育和宗教教育。还主张个性差异和两性差异,推动了心理科学的发展。他反对古典主义的教学内容和教条主义的教学方法,主张通过儿童实际活动,从观察和探索中受到启发,获得真实知识,诱发学习兴趣,反对死记硬背。卢梭在教育理论方面虽有片面性和局限性,但其批判封建教育的功绩是巨大的,后世许多教育家都受卢梭教育理论的启发。他的文学作品对以后感伤主义、浪漫主义影响很大,主要著作《科学和艺术的进步对于道德的影响》、《论人类不平等的起源和基础》、《民约论》、小说《爱弥儿》、《新爱洛绮丝》、自传性的《忏悔录》等。

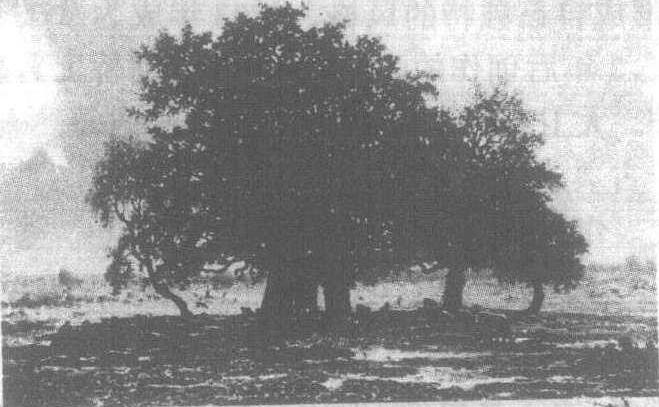

卢梭1812—1869LusuoT·Rousseou

法国画家。出生于巴黎一富裕家庭。早年曾从学院派画家约瑟夫·列蒙学习。1830年夏,他只身一人避居风景秀丽的奥弗涅山中画写生,作《奥弗涅风景》,参加1831年沙龙展,从此走上风景画家之路。但由于他的画风与学院派把持的沙龙评委们相抵触,故自1836年起作品连续落选,直至1848年革命后才回到沙龙中来,并获得声誉。此时他已移居巴比松村,成为巴比松画派的中心人物。他热爱祖国的大自然,终日面对静静的森林进行写生和创作,自称“能听到树林的话音”。并认为艺术只有来自诚心实意的真实观察,才能具有感染力。柯罗称赞他是绘画革命中的“雄鹰”。代表作品有《枫丹白露森林入口处》、《沼泽地》、《橡树》等。

橡树 卢梭

卢梭1844—1910LusuoH·Rousseau

法国画家。生于拉瓦尔。幼时喜爱绘画,后入伍服役多年,1868年定居巴黎任收税员。凭借自学得来的画技,描绘了许多地方景色的作品。1886年首次展出作品《狂欢节之夜》,以风格质朴、工整精细和充满诗情而崭露头角。1889年后,描绘题材由现实生活转向异国风情。尤其是热带雨林的描绘颇具儿童般的幼稚和原始未开化地蒙昧意味,并常常呈现出梦境般的神秘感。在派别层现叠出的19世纪末20世纪初,其装饰性和富有滑稽趣味的画风独成一家。

卢梭1712~1778

法国启蒙主义思想家、文学家。出生于瑞士钟表匠家庭。自幼丧母,早年当过学徒,曾长期过着流浪生活。1732年后自学音乐、拉丁文及自然科学和社会科学,接受伏尔泰的哲学思想。1741年去巴黎,一面抄写乐谱糊口,一面替《百科全书》 撰写音乐方面的辞条。1749年写成《论科学与艺术》 一文,一鸣惊人。1754年写成《论人类不平等的起源和基础》。两文谴责了以私有制和不平等为基础的文明,提出了 “返回自然” 的口号,在思想界产生很大的影响。另一重要著作是《社会契约论》。小说创作有反抗封建等级婚姻的 《新爱洛绮丝》(1761)、强烈反对封建和宗教精神的哲理教育小说 《爱弥儿》。《爱弥儿》 一出版即遭焚毁,卢梭本人受到通缉,辗转逃亡多年,直到1770年才得以重返巴黎。这期间写成自传体小说《忏悔录》,以坦诚的态度,进行自我剖析,描绘了18世纪法国的社会现实,是无数忏悔文学中最精彩的著作之一。晚年在孤独清贫中度过。他的作品格调清新,感情强烈,对欧洲浪漫主义文学有很大影响。

卢梭像

卢梭

法国启蒙思想家。认为人类社会从平等走向不平等,经历过三个阶段:第一阶段是私有制的出现,第二阶段是国家的出现,第三阶段是暴政的出现。赞成以暴力革命推翻暴君统治。认为暴君的暴力统治必将被人民起义的暴力所推翻,这不仅是合法的、正义的行为,而且也是历史发展的规律。强调国家主权是公共意志的体现,主权权力必须属于人民。认为主权是不可转让、不可分割的,是至高无上、不可侵犯的。主张以人民主权的原则建立一个资产阶级民主共和国。参见“哲学”中的“卢梭”。

卢梭1712—1778Jean Jacques Rousseau

法国启蒙思想家、哲学家、教育学家、文学家。出生于瑞士日内瓦一个钟表匠的家庭。没有受过正规学校教育,靠自学掌握了丰富的学识。在社会观上,以当时流行的“自然状态”说为出发点,断言在原始社会的“自然状态”中,人们过着自由、平等、独立的幸福生活,生产技术的发展和私有制的产生,使人们从“自然状态”过渡到文明社会,私有制是社会不平等的根源。分析了人类不平等发生和深化的过程,论证了以暴力推翻封建的专制暴君的合理性。他虽然看到私有制是社会不平等的根源,但并不主张废除它。主张建立一个由人民掌握主权,受公意指导和实行法治的国家,这样个人虽丧失了自然平等,却获得了道德和法律的平等,个人的生命财产也就有了保障。在哲学上,坚持感觉主义的经验论观点,承认客观对象的实在性,认识是存在的反映。但把物质看作是惰性的、消极的,而把精神看作积极的、能动的,并强调情感高于理智、信仰高于理性。认为在人身上存在某种天然的感情或良心,它是根植于人的灵魂深处的正义和道德的原则。在教育学上,反对死啃书本抽象知识的经院式教学,主张听任儿童身心自然发展,在生活和实践的切身体验中学习。在文艺和美学上,把“自然”和“人为”相对立,重视情感的作用,反对抽象的理智主义,被称为浪漫主义的鼻祖。曾作有歌剧六部。主要著作有《论科学和艺术是否败坏或增进道德》、《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》(又译《民约论》)、《爱弥尔》、自传体的《忏悔录》等。参见“政治学”、“法学”、“伦理学”、“美学”、“教育”、“文学”中的“卢梭”。

卢梭

伦理思想主要见于《爱弥儿》、《论人类不平等的起源和基础》和《社会契约论》等。反对人性恶的观点,主张人天性善良,自然人既有自爱心,亦有怜悯心,天生的良心能对二者起协调作用。认为社会的不平等、科学和艺术的发展是道德堕落的根源,主张用改革社会制度、教育制度和建立自然宗教的方法恢复人的良心。参见“哲学”中的“卢梭”。

卢梭1712—1778

法国启蒙思想家、哲学家、教育理论家、文学家。反对封建教育,倡导自然主义教育。以“归于自然”为理论依据,强调教育目的在于培养自然人,即资产阶级共和国中的有道德的善良的公民和小生产者。强调教育要顺应儿童本性,使儿童身心自由发展。著有《爱弥儿》等。参见“哲学”中的“卢梭”。

卢梭

法国启蒙运动美学代表之一。主张个性和情感自由,强调人的价值,反对古典主义理论的束缚。认为在艺术创作和欣赏中情感高于理性,只有真正表达了人的感情,才能征服人心。他本人是作家、音乐家,但对文艺持否定态度,认为风俗败坏艺术,艺术也败坏风俗。提出“返于自然”的口号。其美学和艺术主张对后来的感伤主义和浪漫主义思潮有重要影响。参见“哲学”中的“卢梭”。

卢梭

古典自然法学派主要代表之一。政治与法学著作有《论人类不平等的起源和基础》(1754年)、《社会契约论》(即《民约论》,1762年)等。认为天赋人权,人生而自由平等。国家是社会契约的产物;主权属于人民;人民应直接行使立法权;法律是公意行为;政府只是主权者意志的执行者;人民有权监督、随时撤换政府,有权以暴力反抗暴政。后来,美国《独立宣言》(1776年)、法国《人权宣言》(1789年)都体现其思想。参见“哲学”中的“卢梭”。

卢梭

法国文学家。生于瑞士日内瓦一个钟表匠家庭。文学上主要作品有书信体长篇小说《新爱洛绮斯》、哲理小说《爱弥尔》、自传体长篇小说《忏悔录》。具有强烈的反封建精神。表现出崇尚自我、抒发感情、热爱自然的艺术风格。开浪漫主义文学之先河。参见“哲学”、“美学”中的“卢梭”。

卢梭

卢梭(1712—1778),法国启蒙运动思想家、哲学家、教育学家、文学家。生于瑞士日内瓦,父亲是钟表匠,由于家境贫寒,没受过系统的学校教育,16岁起就过着流浪生活,曾从事过仆役、家庭秘书、音乐教师、乐谱抄写员等工作。自学了数学、史地、天文等。曾被迫流亡国外。复杂的工作经历和长期的流浪生活,使他获得了广泛的阅历,再加上他的刻苦自学,使他的知识十分渊博。他是法国“百科全书派”的重要成员。他的教育理论以“归于自然”为依据。他痛斥当时的教育戕害人性,使人成为“文明”的牺牲品; 在批判旧教育制度的基础上,形成教育史上的自然主义。主张通过自然教育培养自由的、自食其力的、对任何职业都有所准备的人。他认为教育有三个方面,即自然的教育(人的器官和能力的内在发展)、人的教育(学习利用这种器官和能力的发展),以及事物的教育(从周围事物经验中所获得的教育)。他主张把儿童这三种教育应该协同工作。并以自然教育为主。根据自然教育的原则,他主张把儿童的发展和教育分成四个阶段:

❶出生到2岁,着重进行身体锻炼,即进行体育;

❷2—12岁,着重进行感觉教育;

❸12—15岁,主要进行智育和劳动教育;

❹15岁到成年,着重进行德育和宗教教育。在这个问题上他不主张早期教育,认为过早地进行知识教育和道德教育是不好的,而主张让儿童自由发展。他还认为女子的天赋低于男子,女子教育应以培养贤妻良母为目标。这些无疑都是片面性的。他的主要著作有:《科学和艺术的进步对于道德的影响》、《论人类不平等的起源和基础》、《新爱洛漪丝》、《爱弥儿》、《忏悔录》 等。

卢梭1712—1778

法国启蒙思想家、哲学家,自然神论者。出身于日内瓦钟表匠家庭,自小过着贫困流浪的生活。通过自学掌握了丰富的知识,加入法国启蒙思想家行列。提出哲学首先应是关于人的知识。主张恢复人的自然本性,认为整个文明史都是人性的退化和堕落;人生来自由,但私有制的产生导致人类不平等,分工的发展导致人的异化,社会契约产生出国家。但人又不能退回原始状态去,必须缔结新的社会契约即民主共和国,不平等发展到极端必将导致新的平等,奴隶将成为主人,实现其“天赋人权”。对法国大革命起了直接推动作用,且对后世浪漫主义和人本主义哲学有巨大影响。著有《论人类不平等的起源和基础》、《爱弥儿》、《社会契约论》等。

卢梭

卢梭 (1712—1778),法国启蒙运动思想家、哲学家、教育学家、文学家。生于瑞士日内瓦,父亲是钟表匠。由于家境贫寒,没受过系统的学校教育,16岁起就过着流浪生活,曾从事过仆役、家庭秘书、音乐教师、乐谱抄写员等工作。自学了数学、史地、天文等,曾被迫流亡国外。复杂的工作经历和长期的流浪生活,使他获得了广泛的阅历,再加上他的刻苦自学,使他的知识十分渊博。他是法国 “百科全书派”的重要成员。他的教育理论以 “归于自然”为依据。他痛斥当时的教育戕害人性,使人成为 “文明”的牺牲品;在批判旧教育制度的基础上,形成教育史上的自然主义。主张通过自然教育培养自由的、自食其力的、对任何职业都有所准备的人。他认为教育有三个方面,即自然的教育 (人的器官和能力的内在发展)、人的教育 (学习利用这种器官和能力的发展),以及事物的教育(从周围事物经验中所获得的教育)。

他主张把儿童这三种教育应该协同工作。并以自然教育为主。

根据自然教育的原则,他主张把儿童的发展和教育分成四个阶段: (1) 出生到2岁,着重进行身体锻炼,即进行体育; (2) 2—12岁,着重进行感觉教育; (3) 12—15岁,主要进行智育和劳动教育; (4) 15岁到成年,着重进行德育和宗教教育。在这个问题上他不主张早期教育,认为过早地进行知识教育和道德教育是不好的,而主张让儿童自由发展。他还认为女子的天赋低于男子,女子教育应以培养贤妻良母为目标。这些无疑都是片面性的。他的主要著作有:《科学和艺术的进步对于道德的影响》、《论人类不平等的起源和基础》、《新爱洛绮丝》、《爱弥儿》、《忏悔录》等。

卢梭1712~1778

法国启蒙思想家、文学家。生于日内瓦一钟表匠家庭。15岁起当学徒,不久开始了在法国的近20年流浪生活。他靠自学成才。1749年在狄德罗鼓励下,写成首篇论文《论科学与艺术》,获第戎学院征文头奖,并由此成名。此后撰写了一系列宣传启蒙思想的理论名著,对后来法国资产阶级革命产生了巨大影响。文学上,他是感伤主义的代表,重视主观感情和心理描写,对农村生活与大自然加以理想化,极大地影响了后来兴起的浪漫主义思潮。书信体小说《新爱洛绮丝》 (1761)描写贵族小姐尤丽与平民出身的家庭教师圣普乐相爱,但为父亲阻止,嫁与贵族伏尔玛。若干年后,她仍难忘旧情,二人在瑞士重新相聚时,不能结合,尤丽的内心痛苦加剧,终于在忧郁中去世。圣普乐也从此远去。作品充满坦诚的内心剖露与感伤情绪,深刻地表现了反封建特权与追求个性解放的主题。其他重要作品有教育小说《爱弥儿》 (1762)、自传《忏悔录》 (1781~1788)。后者回顾了其童年时代至1766年的生活经历和社会、政治思想,愤怒地谴责了人间不平等现象,细腻地展现了人的丰富的感情世界,对后来的浪漫主义文学创作影响很大。此外,他的戏剧、诗歌、音乐著作也很丰富。

卢梭1712——1778Rousseau,Jean—Jacques

18世纪法国启蒙运动的著名思想家。瑞士人,主要活动在法国。著作有:《论人间不平等的起源和基础》,《社会契约论》,《忏悔录》,《爱弥儿》等。

卢梭的哲学观点比较混乱,有不少唯物主义因素,也包含唯心主义、不可知论、二元论因素,基本上是自然神论。他认为,“我存在”,“宇宙的存在与我一样确实”,宇宙在运动,它的运动是有规律、齐一的,服从永恒法则。作为感觉对象的外物也存在,而且他把物质定义为“我把我感觉到在我以外的、作用于我的感官的一切称为物质”。而形体是“综合成个体的一切物质部分”。但是,他认为,物质的本性是静止,凭其自身并无活动的力量。“可见的宇宙是物质,是散乱的,死的物质”,“没有联系,没有有机结构。”“运动的第一原因并不在物质内。”他断定有一个智慧和意志“推动着宇宙”,“鼓动着自然”,“统治着世界”,这当然是上帝。但他又说,上帝虽然存在,我们却不能认识,只是感到它存在。可见他的上帝不同于作为造物主的宗教上帝。至于这个世界是被创造的,还是永恒的,它的本性是什么,他说“我不知道”。他认为,感觉在我之内,而感觉的原因或对象在我以外,两者并不是一回事。他认为,我是能动的理智实体,并不是被动的感觉实体。人是“先有感觉后有思考”。但他又说,“观念就是感觉,感觉就是观念”,混淆了两种认识阶段。他认为,研究事物中,分析和综合是不可缺少的方法。他一方面说,真理在事物之中,并不在对事物下判断的我的心灵中,对事物的判断中愈少主观成分,愈能接近真理。另一方面又说,我们天赋的良心是万无一失的善恶评判者。

卢梭对当时和后世影响最大的是他的社会政治思想。他采取“自然状态”说和“社会契约论”来论证建立资产阶级民主共和国的必要。他认为在自然状态,人是孤独的,没有私有财产,人人平等、自由、幸福。而私有财产的出现,使人们进入公民社会,自然状态遭到破坏,人们失去平等,自由。因此,他说私有财产是不平等和一切灾难的根源。他认为不平等状态经过三个阶段,最初是私有制产生,出现了富人和穷人;然后是通过契约建立权力机构,富人变成统治人的强者,穷人变成被人统治的弱者;最后“合法的权力变成专制的权力”,社会出现了主人和奴隶。他认为,这个极端的不平等,又是平等的,因为人人在暴君面前都是零。暴君以暴力使人成为他的奴隶,人民也会以暴力推翻他的统治,建立平等的社会制度,所以,极端不平等又变成平等。他对社会发展中这种平等——不平等——平等的看法,包含辩证法因素。他认为,社会订立契约时,包括首脑在内的一切人,都把自己的权力交给集体,同时也从集体得到他们转让的同样多的权利,因此,全体缔约者的目的是争取“公共幸福”,国家的责任则是保护主体成员的“公共幸福”或“公共利益”。这是全体成员的永恒的最高的意志,即卢梭所说的“公意”。他认为,这种公意的运用,就是主权,它属于人民,不可转让,也不可分割。他认为民主共和制,就是这种公意的最好体现者,是更高级的社会契约平等的实现。卢梭的社会契约论为资产阶级向封建势力夺权提供了思想武器。

卢梭1712—1778Roasseau,Jean—Jacques

法国思想家、文学家,法国杰出的启蒙活动家之一。生在钟表匠的家庭。6岁开始读法国爱情小说及普鲁塔克的《希腊、罗马名人传》。13岁开始自谋生活,当学徒、打短工,受尽凌辱和摧残。16岁浪迹天涯,落入天主教神父之手被迫放弃信仰加尔文教。曾在德·华朗夫人家过了几年安静的生活,学习音乐,成为华朗夫人的音乐教师。1741年到巴黎,结识了狄德罗等人,开始为《百科全书》撰写音乐条目。1749年他写了《论科学与艺术》和《论人类不平等的起源和基础》,他的激烈的观点引起巴黎文坛的骚动。后来在蒙特莫朗西森林过隐居生活,并以旺盛的精力创作了《新爱洛绮丝》、《社会契约论》和《爱弥儿》三部重要作品。《爱弥儿》于1762年出版后,教会宣布卢梭是上帝的死敌,要逮捕他,卢梭被迫逃跑。在漫长的逃亡生活中,他编成了一部《音乐辞典》。为答复反动派的攻击和污蔑,他写了《山中来信》。从1765年起,他着手写自传《忏悔录》。晚年孤独,不幸。书简体小说《新爱洛绮丝》发表后,引起文坛的兴趣和关注。小说描写一对青年男女的炽热爱情与等级制度之间的悲剧矛盾。贵族的女儿尤丽爱上了年轻的家庭教师圣·普乐。后者出身于第三等级。尤丽父亲强迫她嫁给贵族德·伏勒玛。圣·普乐只好离开尤丽家。尤丽在婚后把自己过去爱过圣·普乐的情况告诉了丈夫德·伏勒玛,丈夫表示对他们信任,请圣·普乐回来。尤丽和圣·普乐两人朝夕相见,双方内心都非常痛苦。最后,作者让尤丽的死亡结束了他的小说。小说揭露了封建等级制压抑人的感情的罪恶,主张个性解放,感情自由。卢梭、伏尔泰、狄德罗都见长于写哲理小说,但三人的艺术手法有所不同:伏尔泰突出“笑”,狄德罗通过“骂”,卢梭则以“泪”扣人心弦。总起来讲,卢梭文学创作的特点是:颂扬自我,推崇感情,热爱自然。对后世浪漫主义文学产生过重要的影响。

卢梭

Russeau,John-Jacques (1712-78)—French philosopher and novelist,born in Geneva

~《民约论》Du Contrat Sociale—by Russeau

- 制服成诵编是什么意思

- 制术散是什么意思

- 制材修锯技术是什么意思

- 制材学是什么意思

- 制材手册是什么意思

- 制材技术人员手册是什么意思

- 制止 抑制 抑止 遏制 遏止是什么意思

- 制止不正当竞争是什么意思

- 制止不正当竞争权是什么意思

- 制止商品产地的虚假或欺骗性标记马德里协定是什么意思

- 制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定是什么意思

- 制止商品来源虚假或欺骗性标记协定是什么意思

- 制止商品来源虚假或欺骗性标记马德里协定是什么意思

- 制止存款业务中不正当竞争行为规则是什么意思

- 制氧安全技术是什么意思

- 制氧工问答是什么意思

- 制汤是什么意思

- 制油机械是什么意思

- 制浆化学是什么意思

- 制浆原理与工程是什么意思

- 制浆总收获率的计算是什么意思

- 制浆生产过程的浆水平衡计算是什么意思

- 制浆造纸企业的能量平衡是什么意思

- 制浆造纸化学工艺学是什么意思

- 制浆造纸厂用电量的计算是什么意思

- 制浆造纸厂部分产品的单位耗电量是什么意思

- 制浆造纸原料的分析与检验计算是什么意思

- 制浆造纸各工序使用的蒸汽压力、温度和蒸汽量是什么意思

- 制浆造纸工业污染物排放系数是什么意思

- 制浆造纸工业用水压力情况是什么意思

- 制浆造纸工业的用水量是什么意思

- 制浆造纸工业计算手册上册是什么意思

- 制浆造纸工业计算手册下册是什么意思

- 制浆造纸工艺及设备是什么意思

- 制浆造纸工艺过程对水质的要求是什么意思

- 制浆造纸废水的活性炭处理计算实例是什么意思

- 制浆造纸手册是什么意思

- 制浆造纸手册第一分册纤维原料和化工原料是什么意思

- 制浆造纸手册 第一分册 纤维原料和化工原料是什么意思

- 制浆造纸手册第九分册纸张抄造是什么意思

- 制浆造纸手册第五分册酸法制浆是什么意思

- 制浆造纸手册:第八分册纸料的准备是什么意思

- 制浆造纸手册:第八分册 纸料的准备是什么意思

- 制浆造纸手册:第六分册机械法制浆是什么意思

- 制浆造纸手册:第六分册 机械法制浆是什么意思

- 制浆造纸手册:第十二分册 供水与供汽是什么意思

- 制浆造纸手册:第十二分册供水与供汽是什么意思

- 制浆造纸机械与设备是什么意思

- 制浆造纸生产技术经济指标的计算是什么意思

- 制浆造纸过程测量与控制是什么意思

- 制海权是什么意思

- 制海权是什么意思

- 制涎汤是什么意思

- 制片生产是什么意思

- 制猪肚是什么意思

- 制甘草法是什么意思

- 制疳丸是什么意思

- 制皮是什么意思

- 制碱工业工作者手册是什么意思

- 制碱工学是什么意思