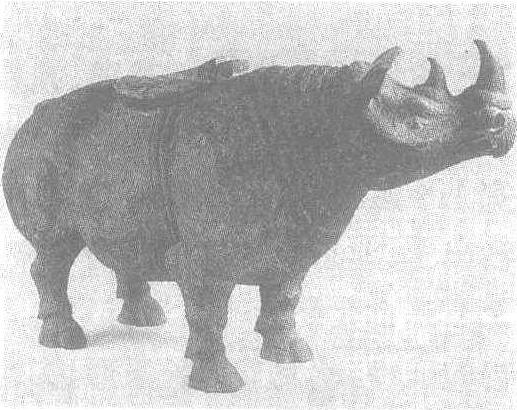

错金银云纹铜犀尊

战国。通高34.4厘米,长57.8厘米,口长经11厘米,口短径10厘米。重13.3公斤。1963年陕西省兴平县豆马村出土。北京中国历史博物馆藏。此尊作犀牛形。肥腯健壮,昂首伫立,双目前视,神气活现。犀有双角,一前一后,鼻角长而额角短均作尖笋状。上唇下垂,两耳前耸,双目嵌以乌黑光亮的琉璃珠,只是右眼珠微有残缺。口右侧伸出一细长管状作流。前胸宽阔,肌肉坚实,颈背隆起,皮肤折叠,层次分明。四肢矮壮,蹄三趾,每蹄之后尚有两短距。臀部肥硕隆圆,短尾下垂,微微后翘。通体满布流云纹,间有涡纹,在粗细纹饰中,嵌点点断续的金丝银丝,表示犀身的毫毛。犀背部有椭圆形的尊口,上覆素面铜盖(后配),有活环可以启闭,可见它不只被当作摆饰,也可以作为酒器使用。此尊造型郁勃稳健,生动逼肖,光彩熠熠,堪称战国时期错金银细工工艺的精品。不仅如此,它还是探讨我国古代野生犀分布情况的珍贵资料。研究者认为,我国古代盛产犀。在浙江余姚河姆渡、河南淅川下王岗等地的新石器时代的遗址里,多次发现犀骨。商代甲骨刻辞以及先秦文献中也有关于犀的记载。《尔雅·释地》:“南方之美,有梁山之犀、象焉。”《山海经·中山经》:“岷山,其兽多犀、象。”所见以犀为造型的实物也不乏其例,如山东寿张出土的商代“小臣艅尊”,四川昭化出土的战国错金银犀形铜带钩等。这两件器物的造型与此器的各部形态,如耸耳、双角、三趾等特征,都说明它们是目前亚洲尚生存的三种犀中的苏门犀。春秋、战国以来,兵戈扰攘,列国出于战事的需要,竞相以犀革为甲,大量捕犀。《楚辞·国殇》称:“操吴称兮披犀甲。”《国语·越语》说:“今夫差衣水犀之甲者,亿有三千。”大概由于这一原因,繁殖力低的野生犀在中国渐渐绝灭了。

错金银云纹铜犀尊cuojinyin yunwen tonɡxizun

西汉铜酒器。1963年兴平县西吴公社(今兴平市西吴镇)豆马村出土,高34.1厘米,长58.1厘米,重13.3公斤。整体造型为一刚健犀牛,头部有两角,体形硕壮,充分体现了犀牛刚强健壮的特点。尊背上有盖可开启,犀口侧有一管状短流,用以倾注。整个尊体饰有错金流云纹,并嵌有点点断续的金丝以象征犀身毫毛。现藏中国国家博物馆。

.jpg)

- 理藩院蒙古房是什么意思

- 理藩院郎中是什么意思

- 理藩院银库是什么意思

- 理藩院额外侍郎是什么意思

- 理藩院饭银处是什么意思

- 理虚是什么意思

- 理虚元鉴是什么意思

- 理血是什么意思

- 理血剂是什么意思

- 理血汤是什么意思

- 理血法是什么意思

- 理血药是什么意思

- 理血药物是什么意思

- 理行是什么意思

- 理装是什么意思

- 理要是什么意思

- 理视是什么意思

- 理解是什么意思

- 理解[ts

]是什么意思

]是什么意思 - 理解、分析、判断的天分能力是什么意思

- 理解万岁是什么意思

- 理解事物笼统含混是什么意思

- 理解人事的盛衰变化是什么意思

- 理解人性是什么意思

- 理解价值定价法是什么意思

- 理解价值定价策略是什么意思

- 理解任务是什么意思

- 理解体要是什么意思

- 理解修辞学是什么意思

- 理解别人的感情是什么意思

- 理解力是什么意思

- 理解力差是什么意思

- 理解力强是什么意思

- 理解得很透彻是什么意思

- 理解性幻觉是什么意思

- 理解性记忆是什么意思

- 理解性阅读是什么意思

- 理解意思是什么意思

- 理解意识是什么意思

- 理解成分是什么意思

- 理解接触是什么意思

- 理解条款是什么意思

- 理解的命运是什么意思

- 理解的多元性是什么意思

- 理解社会学是什么意思

- 理解策略是什么意思

- 理解记忆是什么意思

- 理解迟钝是什么意思

- 理解透彻是什么意思

- 理解通晓是什么意思

- 理解领会是什么意思

- 理训班是什么意思

- 理论是什么意思

- 理论·种类是什么意思

- 理论、术语是什么意思

- 理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平是什么意思

- 理论、见解是什么意思

- 理论上是什么意思

- 理论上的一罪是什么意思

- 理论与创作是什么意思