《铜人腧穴针灸图经》

《铜人腧穴针灸图经》

《铜人腧六针灸图经》又称《新铸铜人腧穴针灸图径》,作者宋王惟一,王惟一(约987~1067),又名惟德。刊于1027年,全书共3卷,计354个穴名,657个穴位。

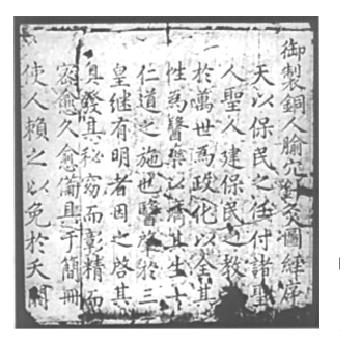

《铜人腧穴针灸图经》参考诸家学说,对手足三阴三阳经脉和任督二脉的循行及其腧穴,予以编述,并考订伪误,较《甲乙经》孔穴增青灵、厥阴俞、膏肓三个双穴,增督脉的灵台、阳关两个单穴。并附经脉腧穴图,这部书为永久保存,全书曾刻子石碑上,树立于汴京(今河南开封),供学习针灸者拓印和阅读。《经籍访古志补遗》引“栎窗先生跋”称:“拓本铜人图经三卷,系于明正统八年所重刊,首有英宗御制序及伏仰侧三图,十六字为一行,百六十行为一段,五段为一卷……”。作者还设计铸造了两座铜人,它是我国最早的针灸模型,脏腑具备,其外镌有腧穴名称,对辩认经穴与教学起了很大作用。《医籍考》引王应麟称:“……命尚药奉御王惟一,考明气穴经络之会,铸铜人式,又纂集旧闻,订正讹谬,为铜人腧穴针灸图经三卷。至是上之,摹印颁行……”《医籍考》称:“……内置铜人针灸图二十有四,凡五藏旁往,为谿谷所会,各为小窍,以导其源委,又刻针灸经于石、其碑之题篆、则宋仁宗御书……”。原书另附《穴腧都数》1卷,简记腧穴部位。1186年此书更名为《新刊神注铜人腧穴针灸图经》,改编成5卷。解放后有影印本。

铜人腧穴针灸图经

王惟一 (约987—1067),或名王惟德,宋代著名针灸学家。曾任太医局翰林医官,殿中省尚药奉御。宋仁宗天圣初年 (1023)奉命编修针灸书,于天圣四年(1026)编成《铜人俞穴针灸图经》,由政府颁行各州。天圣五年(1027)由他设计并主持铸造记有经脉腧穴的针灸铜人两具。铜人的躯体,脏腑可合可分,体表刻有穴名,作为针灸教学和考试医生之用。

本书3卷。卷上首载仰伏人尺寸图、十二经脉及任脉、督脉经穴图等。其次按手足阴阳十二经和督脉、任脉的顺序,逐经记述了经脉循行、主病及所属经穴的位置。卷中首载针灸避忌太乙图。其次按头、面、肩背、颈、膺、腋、股、胁的顺次及经穴排列的行序,详论每一经穴的部位、主治、针灸法和宜忌等。卷下首载论十二经气血多少及井、荥、俞、经、合穴名,其次按手足阴阳十二经脉顺序详论四肢部经穴的部位、主治和针灸法等。附《穴腧都数》1卷,简记经穴部位和周身骨度尺寸及脏腑大小等内容,文字简要,具有全书经穴的索引性质。《新刊补注铜人腧穴图经》在原书基础上,删去骨度法、脏腑图、《穴腧都数》等内容,补入经脉循行的注文,针灸避忌人神图等,并将经穴图及十四经脉的排列作了修改。

本书较为系统地总结了宋以前针灸学的成就。书中对手足三阴三阳经脉、任督二脉的循行及所属俞穴,逐一进行了订正。由于王氏参考诸家,订正有据,书中所确定的经脉循行和经穴位置,一直为后世医家所赞许。特别是王氏本着“传心岂如会目,著辞不若案形”的认识,铸造针灸铜人,为制作针灸模型之首创。而本书文图相兼,复对针灸铜人起到阐释作用。本书与针灸铜人一并对针灸学的发展产生了较大影响。

铜人腧穴针灸图经

又名《新铸铜人腧穴针灸图经》,简称《铜人经》或《铜人》。针灸著作。北宋王惟一(约987—1067)撰。三卷。惟一又名惟德,曾任太医局翰林医官,殿中省尚药奉御。天圣元年(1023)奉命编修针灸书。王氏对古籍中有关针灸的记载及图详加考订,系统地总结历代医家的针灸经验,于天圣四年编成是书。天圣七年由朝廷颁行各州,同年他设计并主持铸造针灸铜人两具,体表刻有针灸穴名,作为针灸教学和考试医生之用,对我国及世界针灸学的发展有较大的影响。是书卷首列“俞穴都数”,简述俞穴部位,上卷绘有仰伏人尺寸图、十四经及大四经络俞穴图等,卷中列针灸避忌图,详述俞穴位置、主治、刺法、壮数、禁忌等,下卷主论俞穴的作用。对手足三阴三阳经脉、督任二脉循行及俞穴,逐一进行订正,并附经穴图,又对《灵枢·经脉》篇的原文作了注释,铸成我国最早的一具针灸铜人模型。原刊本早佚。曾流传金人闲邪瞆叟于大定二十六年(1186)补入《针灸避忌太一之图》后,改名《新刊补注铜人俞穴针灸图经》的五卷本和明人重刊的三卷本。有明金陵三多斋刻本,清康熙三年(1664)刻本,一九五六至一九五七年人民卫生出版社铅印本。

铜人腧穴针灸图经

针灸著作。又名《新铸铜人腧穴针灸图经》,简称《铜人经》或《铜人》。3卷。宋·王惟一撰。原书在1027年由宋医官院木版刊行,并刻于四壁石碑上,同时补入《穴腧都数》1卷。书名“铜人”,系在编此书的同时,由王惟一等铸制了我国最早的一具针灸铜人型而得名。书中列举手足三阴三阳经脉和督、任二脉的循行和腧穴,参考各家学说予以订正。本书附经脉腧穴图,作者并对《灵枢·经脉》的原文作了注释。由于此书内容简明扼要,颇为后世医家所重视。原刊本及石刻碑早佚,现存系经明人重刊的三卷本和经金人闲邪瞆叟于1186年(大定二十六年)改编的五卷本。后者曾补入了一篇“针灸避忌太一之图”,并改名《新刊补注铜人腧穴针灸图经》。建国后有影印本。

铜人腧穴针灸图经

又名《新铸铜人腧穴针灸图经》。刊于1027年,3卷。宋仁宗天圣5年(1027),由王惟一设计和主持制造两个针灸腧穴铜人。为了给这两具模型作说明,同时著成《铜人腧穴新针图经》。上卷为十四经脉循行,主病经穴;中下卷分别按照头、颈、躯干、四肢的顺序,评论经穴,对后世针灸学的发展影响相当大。原书另附《穴腧都数》一卷,简记腧穴部位。1186年此书改为5卷本,更名《新刊补注铜人腧穴针灸图经》。今有影印本。

129 铜人腧穴针灸图经

针灸学著作。北宋天圣五年(1027年) 尚药奉御王惟一撰,并铸制了针灸腧穴铜人。铜人分脏腑十二经,旁注腧穴所在,刻题其名。他所制成的两具与成年男子体型相等的铜人,躯壳可拆卸,内藏脏器,外刻穴位657个,按穴论治,实为创举。这是古代精密的医学模型,也是教育史上形象实物教学法的重要发明。此书共5卷,卷1、卷2列叙手足十二经脉、经穴和图象。卷3、卷4首列针灸避忌人神及一日行九宫之图,以下顺次从铜人的头部、面部、颈部、肩部、背部、膺部、腋部、肋部、腹部等分行计穴。卷5首述十二经气血多少,次列傍通十二经络流注孔穴图,最后分出十二经五俞及别络郄穴等之主治与针灸法等。该书列举手足三阴三阳经脉和督、任二脉的循行和腧穴,参考各家学说予以订正。本书附经脉腧穴图,内容简明扼要,颇为后世医家重视。

铜人腧穴针灸图经

三卷。宋王惟一 (987—1067)撰。王惟一,又名王维德,北宋著名针灸学家,曾任太医局翰林医官、尚药奉御等职。天圣元年(1023),王惟一奉命考证明堂经络之会,铸铜人式,又纂集旧闻,订正讹谬,撰写 《铜人腧穴针灸图》。此书成于天圣四年 (1026),于次年颁行,又名 《新铸铜人腧穴针灸图经》,简称《铜人经》或《铜人》,后经金人闲邪瞆叟于大定二十六年(1186)补入《针灸避忌太一之图》,改名《新刊补注铜人俞穴针灸图经》(五卷)。原书久佚,《四库全书》以为 《铜人针灸经》即由此书旧本改辑而成。天圣五年(1027)王惟一还奉诏主持铸造铜人两具,脏腑可以分合,体表刻明穴位,作针灸教学和考试之用。王惟一对经穴详审,研究颇深。此书卷上较详细讲述了十四经循行路线及四大经络俞穴图等,卷中则主要讲述俞穴位置、刺法、主治及禁忌等,卷下论述俞穴作用。书中附有各种图多幅,详明实用。有明金陵三多斋刻本,清康熙三年 (1664) 刻本,1956年人民卫生出版社铅印本。另有清宣统元年(1909)贵池刘世珩影《金大定平水新刊补注铜人俞穴针灸图经》五卷本,1955年人民卫生出版社铅印本,1980年江苏广陵古籍刻印社本。

《铜人腧穴针灸图经》

北宋针灸学著作。天圣年间朝廷鉴于针灸著作辗转传抄,错误迭出,命王惟一(约987~1067)对针灸文献整理订正,编成《铜人腧穴针灸图经》3卷。于天圣四年(1026年)颁行天下,并将此书的图文刻在相国寺石壁上。在著书同时,王惟一并主持铸造了两座针灸铜人孔穴模型。铜人与成年男子体型相等,内有脏腑,体表刻经络和腧穴名称及穴位。此铜人既是针灸观摩教具,又是考核医生的模型。考试时在铜人体表涂蜡,内注水或汞,让被试者取穴进针,刺中穴位则水或汞流出,否则针不入内。1029年铜人铸成后,一座放在医官院作教学考试用,另一座放在相国寺供民间医生观摩学习。《铜人腧穴针灸图经》 与铜人的出现,对于纠正各书的错误,统一穴名及位置,提高教学质量,普及针灸学知识,具有重大的意义。

铜人腧穴针灸图经tóngrénshùxuézhēnjiǔtújīng

针灸书。又名《新铸铜人腧穴针灸图经》。3 卷, 宋·王惟一撰。刊于1027 年。该书是在作者主持创制的针灸铜人模型(其上刻有经脉、腧穴) 基础上编撰的。书中论述手足三阴三阳经脉和任、督二脉的循行及其腧穴, 参考诸家学说予以考订, 并附经脉腧穴图。原书另附《穴腧都数》一卷, 简记腧穴部位。1186 年此书改编为5 卷, 书名《新刊补注铜人腧穴针灸图经》。新中国成立后有影印本。

铜人腧穴针灸图经

《铜人腧穴针灸图经》

《铜人腧穴针灸图经》系针灸学著作。3卷,附《穴腧都数》1卷。宋·王惟一撰。刊于1026年(天圣4年)。本书系王氏在医官院任职时写成。与此同时,王氏还主持修铸了记有经脉腧穴的针灸铜人二具,由于本书系阐释针灸铜人著作,文图相兼,故名《铜人腧穴针灸图经》。卷上首载仰伏人尺寸图,十二经脉及任脉、督脉经穴图等。其次按照手、足阴阳十二脉及督、任二脉顺序逐经记述了经脉循行、主病及其所属经穴的位置;卷中首载针灸避忌太乙图,其次按头、面、肩背、颈、膺、腋、股、胁的顺次及经穴排列的行序详论每一经穴的部位,主治,针灸法,宜忌等; 卷下首载论十二经气血多少及井、荣、俞、经、合穴名,其次按手、足、阴、阳十二经脉顺序详论其在四肢部经穴的部位,主治,针灸法等。

此外,王氏在撰成此书后,医官院将其书刊刻于四面石壁上,每卷一壁,剩余一壁则另撰《穴俞都数》1卷补入,其内容是分别记以头面、颈、项、背、肩、胸、腋、腹、胁及手、足十二经穴,在四肢部的经穴部穴,及“修明堂诀式”(即周身骨度尺寸),“五脏六腑,大小形状”等,文字简要,具有全书经穴的索引性质。当时除石刻外,尚有木版刊行,惟现存者只有明政府于正统八年(1443年)重刊此书后的复刻本数种。北宋原书石刻的残石数诀,及明代石刻的拓本等,此外,在1186年(大定丙午)金人有称闲邪瞆叟(佚名)者将此书略加增补,改编为5卷,题:《新刊补注铜人俞穴图经》,其内容主要是在原书基础上删去骨度法,脏腑图,“穴俞都数”等内容,补入经脉循行的注文,针灸避忌人神图等,并将经穴图及十四经脉的排列均作较大的修改,这种补注5卷本,虽然增删变动较大,但其后代复刊本较多,流传甚广。本书总结了北宋以前针灸俞穴的主要成就,对于针灸学的发展起了一定的推动作用。

- 婆娘是什么意思

- 婆娘些是什么意思

- 婆娘仔是什么意思

- 婆娘们是什么意思

- 婆娘做鞋—— 一针一线往前追是什么意思

- 婆娘做鞋——一针一线往前锥是什么意思

- 婆娘做鞋——一针一针往前锥是什么意思

- 婆娘刻是什么意思

- 婆娘口子是什么意思

- 婆娘娃子是什么意思

- 婆娘娘是什么意思

- 婆娘家是什么意思

- 婆娘讨得强,胜过半年粮是什么意思

- 婆娭是什么意思

- 婆婆是什么意思

- 婆婆一个人说了算——没公理是什么意思

- 婆婆一个说了算是什么意思

- 婆婆丁是什么意思

- 婆婆世界是什么意思

- 婆婆儿屋头是什么意思

- 婆婆口絮,媳妇耳顽是什么意思

- 婆婆嘴是什么意思

- 婆婆嘴碎,媳妇耳背是什么意思

- 婆婆多了,儿媳妇难当是什么意思

- 婆婆大娘是什么意思

- 婆婆太多是什么意思

- 婆婆太多——媳妇难当是什么意思

- 婆婆奶奶是什么意思

- 婆婆妈是什么意思

- 婆婆妈妈是什么意思

- 婆婆妈妈的是什么意思

- 婆婆娇是什么意思

- 婆婆娇儿是什么意思

- 婆婆娑是什么意思

- 婆婆娘是什么意思

- 婆婆媳妇是什么意思

- 婆婆媳妇两张皮,旧墙糟土抹的泥是什么意思

- 婆婆子是什么意思

- 婆婆客是什么意思

- 婆婆家是什么意思

- 婆婆家家是什么意思

- 婆婆指甲菜是什么意思

- 婆婆教是什么意思

- 婆婆树是什么意思

- 婆婆穿花袄是什么意思

- 婆婆穿花鞋是什么意思

- 婆婆纳是什么意思

- 婆婆给爹爹做鞋是什么意思

- 婆婆老福是什么意思

- 婆婆老老是什么意思

- 婆婆英是什么意思

- 婆婆草是什么意思

- 婆婆蒿是什么意思

- 婆婆虫是什么意思

- 婆婆角色的道德规范是什么意思

- 婆婆辣立是什么意思

- 婆婆酸是什么意思

- 婆婆针是什么意思

- 婆婆针线包是什么意思

- 婆婦草是什么意思