透纳《海上暴风雪》

透纳《海上暴风雪》

康斯太勃的画“清亮、流畅、芳香、毫不沉滞”,他有一种把感情转移到油彩上来的能力,犹如中国田园诗人陶潜的诗 “采菊东蓠下,悠然见南山” 那样的自然。

然而人们还需要赞美那些更有力、更壮观的景物,以肯定自然的价值。同时,大自然剧烈的变化才会引起他们更强烈的反应。

我们伫立透纳这幅作于1842年的《海上暴风雪》前,看到的就是汹涌澎湃的波涛和奔腾翻滚的乌云。我们简直被他驾御自然外观上那种无秩序感的方法惊呆了,迷漫着岚气的大海混然 一片,犹如一束鲜花。

海上暴风雪 透纳

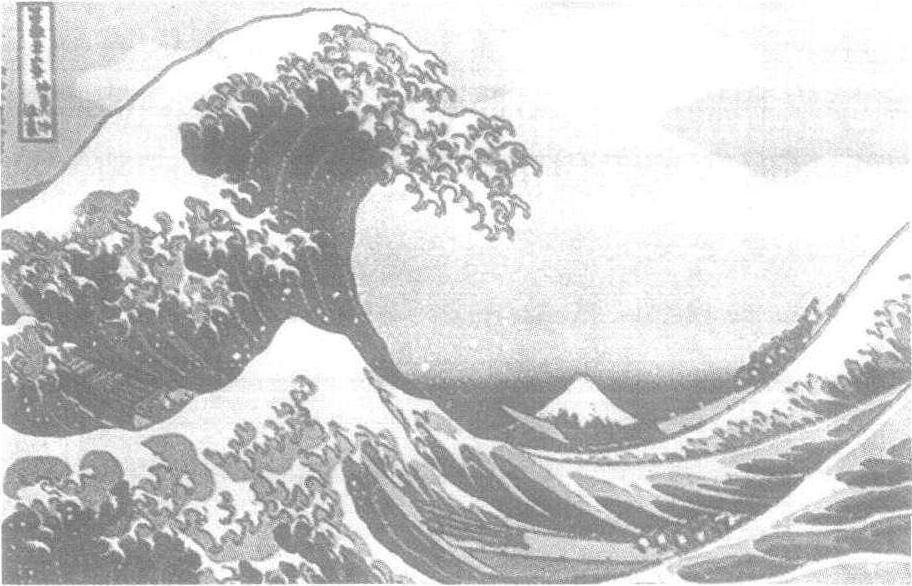

达·芬奇也曾想表现自然界所产生的巨大力量,在温莎宫有他一幅描绘洪水场面的素描,描绘雨水的线条呈曲线运动,但是一种被精密地计算过的类似于贝壳状的螺旋形漩涡。在中国古代绘画中,波浪的描法更是采用一种固定的曲线纹,甚至云的形状,都形成了 一种装饰性的程式化形态。日本画家葛饰北斋的《神奈川冲浪图》,同样以强有力的轮廓线,将形状标出界线,表现了令人可怖的巨浪景象。

而透纳这幅作品,则显然带有直接体验才有的那种视觉上的颤栗。在皇家美术学院的目录中,它有一个冗长的透纳式标题 “暴风雪——港口外的轮船正在浅水处发信号,并依测锤前进; 当羚羊号离开哈维治港的晚上,作者就在这场风暴中。”这里每个字眼都用来说明这是项冷静的实际记载。透纳曾对那些宣称喜欢该画的人说过: “我叫水手把我绑在船桅上以便观察,如此在桅杆上停留了四个钟头,并没有逃开的念头,而且觉得非把它记录下来不可。”浪漫派静观恐怖景象,可以说没有比他的作法更进一步的了。当然,这幅画不光是 一个事件的记录,它也是透纳积四十年画历关于绘画精髓问题的认识。

神奈川冲浪图 葛饰北斋

与大海有关的画,这是他一生中都梦寐以求的主题。起初,他不知为什么总是将海面画得很黑暗,大概因为过分受浓淡远近法的干扰,没有依颜料特性将自然景物贴切地表现出来吧。在以后的《船难》里,可以看到开始出现由色彩的对比和微妙变化所带来的生气。结果,油画用具产生出比所谓自然的幻影令我们想到的任何自然之中的生命更具有新的统一性和辉煌。

如前所述,浪漫主义运动重新发现了色彩在绘画中的重要性。18世纪末叶的美术学院教科书,往往不讨论色彩。因为色彩只是诉诸感觉而非理性,然而现代绘画的内涵几乎全然与色彩有关。透纳可以说是第一个领悟出色彩能够独立于题材之外,而直接与观者交流的艺术家。

透纳(1775—1851)开始是以水彩画起家的。他的一些水彩习作,比 “完成作” 更有魅力,流露出在光的表现上精彩和不凡的配色法。1819年,他到威尼斯旅行,尽管时间不长,但威尼斯和南意大利的气氛给他留下了很深的印象。粉红、红、黄,闪耀在蔚蓝的天空之下,投影在墨绿的海水之中,总之,缤纷的色彩弥漫了整个视野。这使他认识到如何将整体视觉印象转换成璀璨的色调而不带任何矫揉造作的感觉,他的色彩完全是在身临其境的情形下得到的。在这里选的这幅画,任何遇到过透纳那样的风暴的人,大概都能证实他的观察是非常精确的吧。

虽说透纳作画的原动力,不是一个概念而是一种光和色彩的感觉,但他又常常用 一种近乎抽象的手法来描绘“大气”。我们知道,色调柔和的画才能显露 一些色彩的本质。优美的色彩并不是指颜色本身越鲜艳种类越繁多越好,那并不比低沉黝黑的颜色有更多的东西。色彩优美意味着谐调关系,部分从属于整体。色彩本身虽应该不断地加以润饰,但迁移变化应当灵活。像伦勃朗和华多许多作品并不做明确的细部润饰,反倒产生了非凡的真实印象。透纳自己也常说他受华多那种几近单一色调的作品影响甚深。

同时,透纳也并不忽视色彩理论,他埋头研读过和注释了歌德的《色彩论》。歌德认为一切色彩都出自光和明暗的配合,并把阴影当作色彩来讨论。显然歌德的理论根源于视觉经验而非数理,所以透纳对它特有兴趣。

康斯太勃曾说,在画风景时,云彩是启发感情的主要因素。他曾画下好几百种不同的云,并在后面注上月份、日期和风向。然而云彩的特点就是变化多端,无章可循。仰望长天,“整个心灵可以扩大成苍穹,无穷的白云就在其中变幻、隐没和流逝。”

而透纳平生最大的乐趣则是看着太阳从天边升起,对水天交接处最为神往。日出不同于日落,它没有天与地之间的对比,由水面到地面上升的雾气,使前景和背景的天空融合在一起,整个景色变成 一张持续不断的光网,在这张网里,各自分离的物体染上非常微薄的棱镜七色——不独立存在的颜色,在半透明画面上必然产生一种视觉上的色彩。透纳晚年拥有好几处房屋,位于泰晤士河某处河湾和肯特郡海岸。由此可观赏旭日跃出水平线的景色。他不曾误过一次日出,所以何时是梦,何时是醒,实在也分不清楚了。

☚ 康斯太勃《干草车》 柯罗《孟特芳丹的回忆》 ☛

- 捱刀货是什么意思

- 捱到是什么意思

- 捱到捱唔起是什么意思

- 捱卷是什么意思

- 捱命是什么意思

- 捱哼是什么意思

- 捱噘是什么意思

- 捱墨是什么意思

- 捱夜是什么意思

- 捱头子是什么意思

- 捱寻是什么意思

- 捱工夫儿是什么意思

- 捱延是什么意思

- 捱得苦是什么意思

- 捱忍是什么意思

- 捱捱呻是什么意思

- 捱捱挤挤是什么意思

- 捱摧是什么意思

- 捱擦是什么意思

- 捱斋是什么意思

- 捱日仔是什么意思

- 捱日噘是什么意思

- 捱日子是什么意思

- 捱日工是什么意思

- 捱时辰是什么意思

- 捱晒是什么意思

- 捱更抵夜是什么意思

- 捱查是什么意思

- 捱死拖骨是什么意思

- 捱滔是什么意思

- 捱煤是什么意思

- 捱牌是什么意思

- 捱生捱死是什么意思

- 捱盲夜是什么意思

- 捱眼是什么意思

- 捱眼𰥛是什么意思

- 捱磨是什么意思

- 捱稽是什么意思

- 捱肚饿是什么意思

- 捱肩搭背是什么意思

- 捱肩擦背是什么意思

- 捱肩磨担是什么意思

- 捱苦是什么意思

- 捱训是什么意思

- 捱过是什么意思

- 捱迟是什么意思

- 捱造是什么意思

- 捱门傍户是什么意思

- 捱雨是什么意思

- 捱风缉缝是什么意思

- 捱食是什么意思

- 捱骡子是什么意思

- 捱鼻头是什么意思

- 捱鼻阻眼是什么意思

- 捱鼻食是什么意思

- 捲是什么意思

- 捲土重来是什么意思

- 捲墘香干是什么意思

- 捲帘是什么意思

- 捲帘疔是什么意思