足阳明胃经

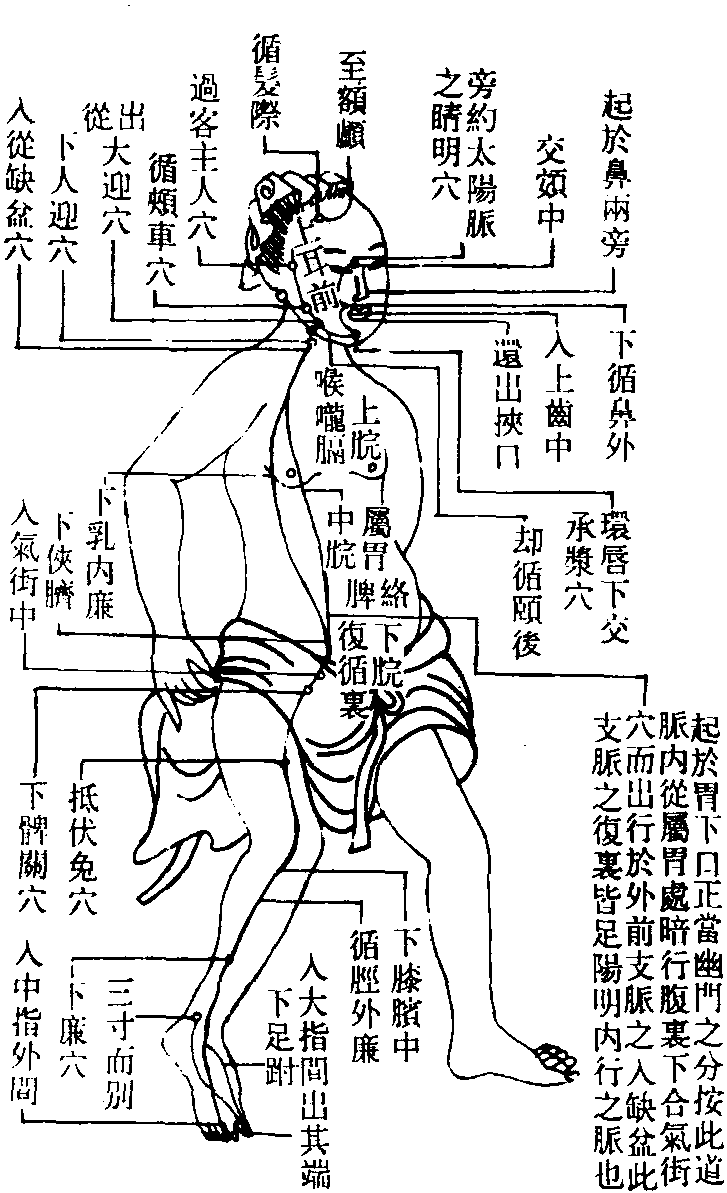

十二经脉之一。《灵枢·经脉篇》说:“胃足阳明之脉,起于鼻之交頞中,旁纳太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出挟口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅。其支者,从大迎前下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈,属胃,络脾。其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中。其支者,起于胃口,下循腹里,下至气街中而合。以下髀关,抵伏兔,下膝膑中,下循胫外廉,下足跗, 入中趾内间(应作次趾外间)。其支者,下廉三寸而别,下入中趾外间。其支者,别跗上,入大趾间,出其端。”气功锻炼中,意守这条经脉上的足三里、上巨虚、内庭等穴位,可以防治胃腑疾病。参见《意守十二经脉上的穴位法》条。

足阳明胃经zú yáng míng wèi jīng

中医术语。人体十二经脉中的足三阳经之一,原称胃足阳明之脉,也称胃脉。主头面、胃肠及神智病等本经所过部位的病症:如今缠经,入了~,所以谵语不清,如有所见,有了大秽,即可身安。(一○二·1303)

即足陽明脈。

胃經循行圖

(《醫宗金鑒》)

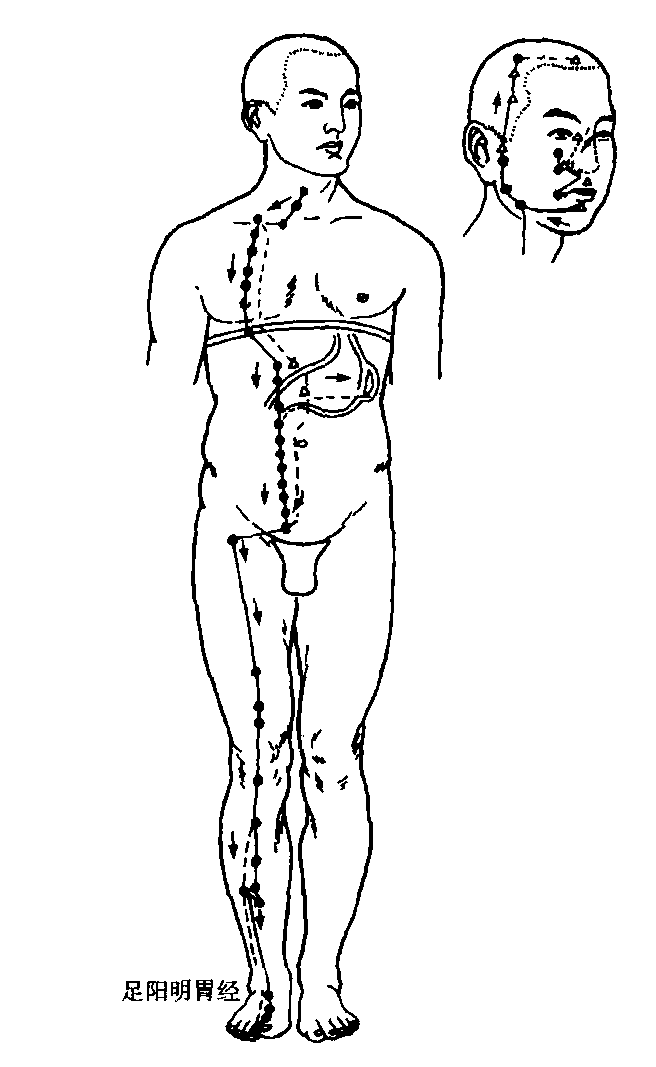

足阳明胃经

十二经脉之一。代号ST。《灵枢·经脉》:“胃足阳明之脉,起于鼻之交頞中,旁纳(一本作约字)太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出夹口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅;其支者,从大迎前下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈,属胃,络脾;其直者,从缺盆下乳内廉,下夹脐,入气街中;其支者,起于胃口,下循腹里,下至气街中而合,以下髀关,抵伏兔,下膝膑中,下循胫外廉,下足跗,入中指内间;其支者,下廉三寸而别,下入中指外间;其支者,别跗上,入大趾间,出其端。”本经自鼻翼两旁起始,上至鼻根中,在内眼角处与足太阳膀胱经相交,沿鼻外侧(承泣、四白、巨髎)下行,入上齿中,回出来夹着口的两旁,环绕嘴唇,向下交会于任脉的承浆穴;然后退回来沿着下颌的后下方,浅出于本经的大迎穴,沿着下颌角(颊车),上至耳前,经过足少阳胆经的上关穴,沿鬓发边际,上抵头角(头维),行至额前(神庭)。它下行的支脉,从大迎穴前边直下人迎,沿喉咙,进入锁骨上窝(缺盆)。深入体腔,贯穿膈肌,入属胃府,联络脾脏。它外行的主干,从锁骨上窝向下,经乳部内侧向下夹着脐的两旁,进入到腹股沟(气街)部。它在腹内的一条支脉,从胃下口的幽门部开始,经腹至气街与外行的主干会合。自此合而下行,经大腿前边的髀关、伏兔,下至膝膑中,再向下沿胫骨外侧,走向足背,进入中趾内侧(厉兑)。另有一条支脉,从膝下3寸(足三里)处分出,向下到中趾外侧。它的又一条支脉,从足背部(冲阳)分出,至足大趾的内侧端(隐白)。脉气由此与足太阴脾经相接。本经发生病变主要表现为洒洒恶寒,面色发黑,癫狂,腹胀,鼻塞,衄血,口颈肿,喉痛,颈部肿痛,沿胸、乳、股、胫外侧及足背部本经脉过处皆痛,饮食不化或消谷善饥等(图77)。

图77

足阳明胃经

十二条正经之一出《灵枢·经脉》。它的循行路线是:起于鼻梁凹陷处,旁纳足太阳膀胱经,沿鼻外入上齿内,复出绕口唇,交叉于唇下沟承浆穴处,沿腮下,出大迎穴,沿颊车穴上行耳前,过客主人穴处,沿发际到额部。它的一个支脉,从大迎前下人迎部,沿喉经锁骨上窝下膈属胃,络脾。直行脉从锁骨上窝下行乳内,再下挟脐而行至外阴两侧气街部。又有一个支脉,从胃的下口(幽门)走腹内,下至气街部与前脉汇合,再由此下行至下肢外侧的前面至足面,入足次趾外间。又一支脉,从膝下三寸别走中趾外侧。又有一支脉,从足面走入足大趾尖端,与足太阴经相交。本经有病时,主要症状有胃痛,腹胀,肠鸣,腹水;或高烧,狂躁,自汗,流清涕;或鼻衄,口角斜,口唇疱疹,颈部肿痛,喉部发炎等。另外,也可出现精神症状,如发作时怕人,畏光,惊声,心慌,只想闭门独处。严重者可有登高而歌,弃衣而走等狂躁性表现。沿本经走行的部位,可出现疼痛、肢体运动障碍。实证,可有胸部发热,消谷善饥,小便色黄;虚证,可见胸腹部寒颤,胃中寒,腹胀满等症状。

足阳明胃经Stomach Channel of Foot-Yangming

系十二经脉之一。此经脉起于鼻旁,上行到鼻根部交会于足太阳经的睛明穴,沿眼眶下缘向下沿着鼻的外侧进入上齿龈环绕口唇,沿下颌角上行耳前经上关沿着发际到达前额。其下行经脉从下颌部下行,沿喉咙进入锁骨窝直下过横膈,属于胃、联络脾。直行的经脉从锁骨窝下,经乳头挟脐旁到达腹股沟部。从胃口分出一支脉,沿腹壁里面至腹股沟部和循行体表的经脉相会合,再沿大腿前面,胫骨外侧到足背部走向足二趾外侧端。另一支脉从膝下3寸处分出走到足中趾外侧端。同时在足背上再分出一支脉进入足大趾缝,并沿大趾缘出于其末端。掌握此经循行对于诊治本经疾病及选取本经穴位有意义。

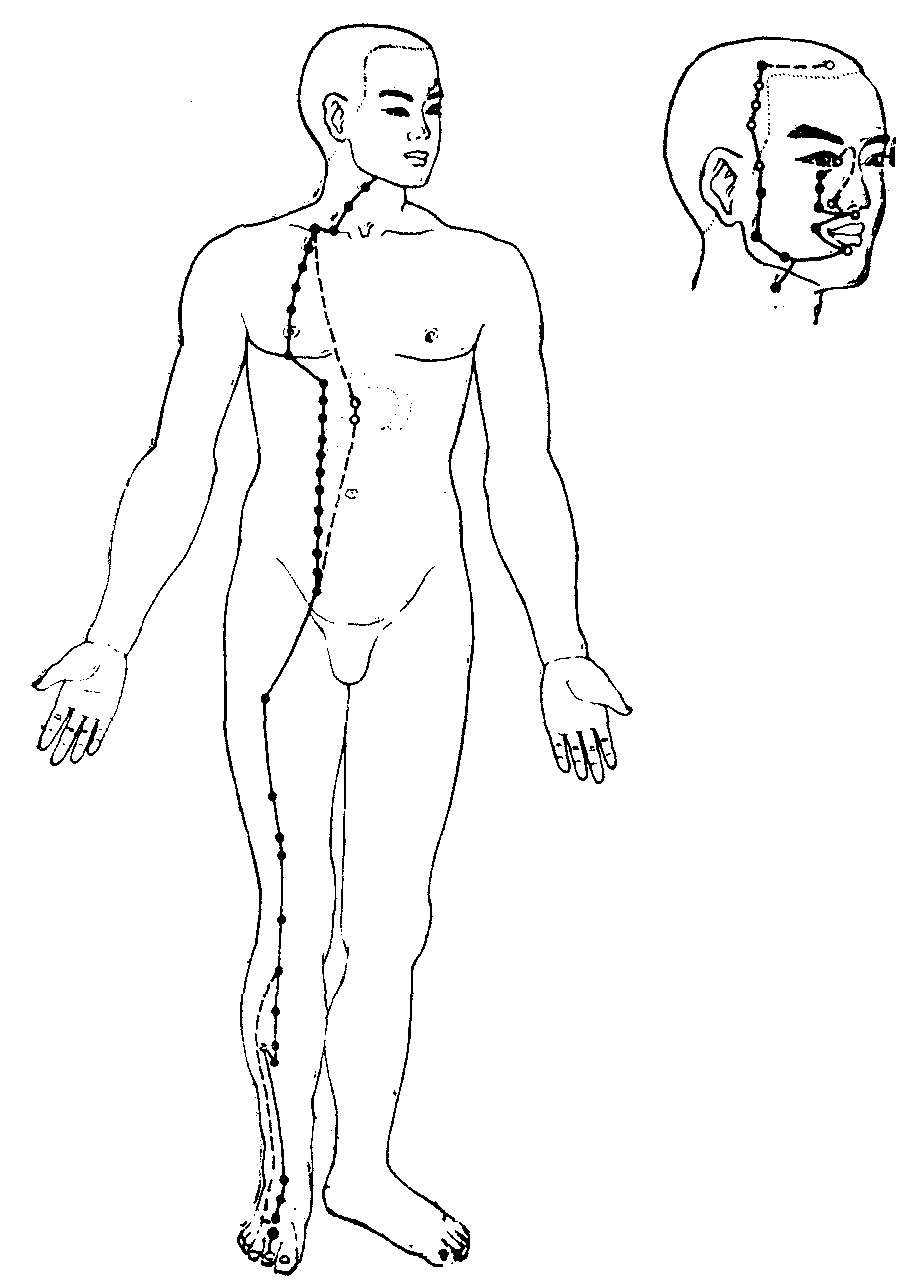

足阳明胃经

十二经脉之一。《灵枢·经脉》:“胃足阳明之脉,起于鼻交頞中,旁纳(一本作约字)太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出挟口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅;其支者,从大迎前下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈,属胃,络脾;其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中;其支者,起于胃口,下循腹里,下至气街中而合。以下髀关,抵伏兔,下膝髌中,下循胫外廉,下足跗,入中指内间。其支者,下膝三寸而别,下入中指外间。其支者,别跗上,入大指间,出其端”。本经发生病变主要表现为:洒洒恶寒,屡屡呵欠、颜面暗黑,腹胀,躁狂,鼻塞衄血,口渴,颈部肿,喉咙痛,沿胸前、乳部,气街、腹股沟部、胫外侧及足背部本经经过处皆痛,饮食不化或消谷善饥等。

足阳明胃经zúyángmíngwèijīng

十二经脉之一。原称胃足阳明之脉, 也称胃脉。出《灵枢· 经脉》。从鼻翼旁开始,交会于鼻根部,向下沿鼻柱外侧,入上齿中, 出来夹口两旁, 环绕口唇, 在颏唇沟承浆穴处左右相交, 折回来经大迎穴至下颌角,上行到耳前, 经上关( 客主人穴), 沿鬓发边缘到达前额; 下行的经脉从大迎穴前方分出, 向下经人迎(穴), 沿喉咙, 进入缺盆(锁骨上窝), 深入体腔, 穿过横膈, 属于胃, 联络脾; 外行的主干从缺盆向下, 经乳中, 夹脐两旁, 到气街——腹股沟动脉部位; 腹内的一条支脉从幽门部开始, 经腹腔至气街部, 与主干会合, 经大腿前边偏外侧下行, 沿胫骨外侧前缘到达足背, 进入第二趾外端(一说入中趾内间);另一条支脉从足三里处分出, 向下到中趾外侧; 又一条支脉从足背冲阳穴处分出, 至足大趾内侧端, 与足太阴脾经相接。本经脉的病候, 主要表现为鼻衄、口渴、口唇疱疹、颈肿、咽痛、腹水、水肿、经脉所过处疼痛、寒热、疟疾、癫狂、惊悸、消谷善饥或胃中寒、胀满等。

足阳明胃经

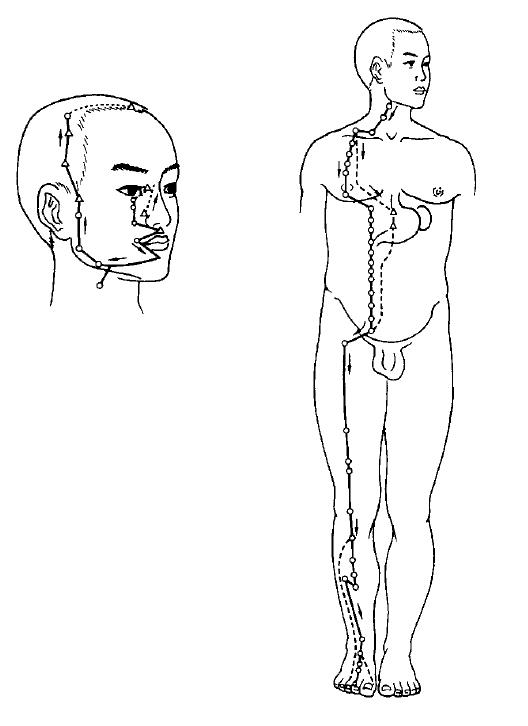

足阳明胃经

十二经脉之一。首见于马王堆汉墓帛书。称为“足阳明温(脉)”或“阳明眽(脉)”,其循行是由胻(胫)骨至头。在《灵枢·经脉》中的记载,更为详尽,名为“胃足阳明之脉”。现通称足阳明胃经。

循行 起始于鼻旁(迎香),上行相交于鼻根,旁纳足太阳经脉,然后下行于鼻的外侧,进入上齿龈内,又返出环绕口唇,相交于唇下的承浆,向后沿着口腮后下方,出于大迎穴,经过颊车穴,再向上通过耳前的客主人穴,沿着发际,到达前额上部。其面部支脉,从大迎前面下至人迎穴,沿着喉咙进入缺盆,向下通过横隔,入属于胃,联络脾脏。其直行经脉,从缺盆经乳内,并行于脐的两侧,直至阴毛两侧的气冲部。其胃下口支脉,从胃下口(幽门),沿腹里向下在气冲穴与前脉会合,继而下经髀关,抵达伏兔部,下至膝部,沿着胫骨前外侧,经过足背,进入足次趾外侧端(厉兑)。其胫部支脉,从膝下三寸(足三里)处分出,下行进入足中趾外侧端。其足跗部支脉,从足背分出,进入足大趾后,又出于足大趾内侧端(隐白),与足太阴经相接。

足阳明胃经示意图

病候 额部黑,鼻流清涕或出血,口角歪斜,唇生疮疡,颈部肿胀,喉咙痛,腹水,胸腹部灼热或怕冷,膝部肿痛,沿胸、乳、腹股沟、大腿外前缘和足背部疼痛,足中趾运动不灵,高热,寒战,汗出,易饥饿,尿色黄,腹胀满,癫狂,惊悸,呻吟,呵欠等。

本经腧穴 承泣、四白、巨髎、地仓、大迎、颊车、下关、头维、人迎、水突、气舍、缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、归来、气冲、髀关、伏兔、阴市、梁丘、犊鼻、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑,共四十五穴。

足阳明胃经zú yáng míng wèi jīng

stomach meridian of foot-yangming

- 研展部是什么意思

- 研山是什么意思

- 研山印草是什么意思

- 研山园是什么意思

- 研山堂是什么意思

- 研山山人漫集是什么意思

- 研山斋是什么意思

- 研山斋图绘集览是什么意思

- 研山斋墨迹集览是什么意思

- 研山斋杂记是什么意思

- 研山斋珍玩集览是什么意思

- 研山齋雜記是什么意思

- 研希是什么意思

- 研席是什么意思

- 研幽是什么意思

- 研幾是什么意思

- 研幾探赜是什么意思

- 研幾析理是什么意思

- 研弄是什么意思

- 研微是什么意思

- 研德是什么意思

- 研心是什么意思

- 研怀是什么意思

- 研思是什么意思

- 研想是什么意思

- 研成细末是什么意思

- 研打光是什么意思

- 研拟是什么意思

- 研探是什么意思

- 研揣是什么意思

- 研搜是什么意思

- 研摩是什么意思

- 研攻是什么意思

- 研文是什么意思

- 研斋是什么意思

- 研方必读是什么意思

- 研末是什么意思

- 研末敷是什么意思

- 研末油调敷是什么意思

- 研末调敷是什么意思

- 研朱堂是什么意思

- 研朱益丹是什么意思

- 研朱石槌是什么意思

- 研朱砂法是什么意思

- 研机是什么意思

- 研机斋是什么意思

- 研机综微是什么意思

- 研杀是什么意思

- 研极是什么意思

- 研析是什么意思

- 研林外史是什么意思

- 研柴棍是什么意思

- 研校是什么意思

- 研核是什么意思

- 研核是非是什么意思

- 研桑是什么意思

- 研桑心算是什么意思

- 研桑心计是什么意思

- 研检是什么意思

- 研棒(药杵)是什么意思