腹股沟区

腹股沟区为下腹壁两侧的三角区。其上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的水平线;下界为腹股沟韧带;内侧界为腹直肌外侧缘下份。此区较为薄弱的原因是:

❶腹外斜肌在此处移行为腱膜;

❷腹内斜肌与腹横机的下份肌束末完全到达腹股沟韧带的内侧部;

❸有腹股沟管的存在,内有精索(男性)或子宫圆韧带(女性)通过;

❹当人站立时,此区承受腹压比平卧时高3倍;

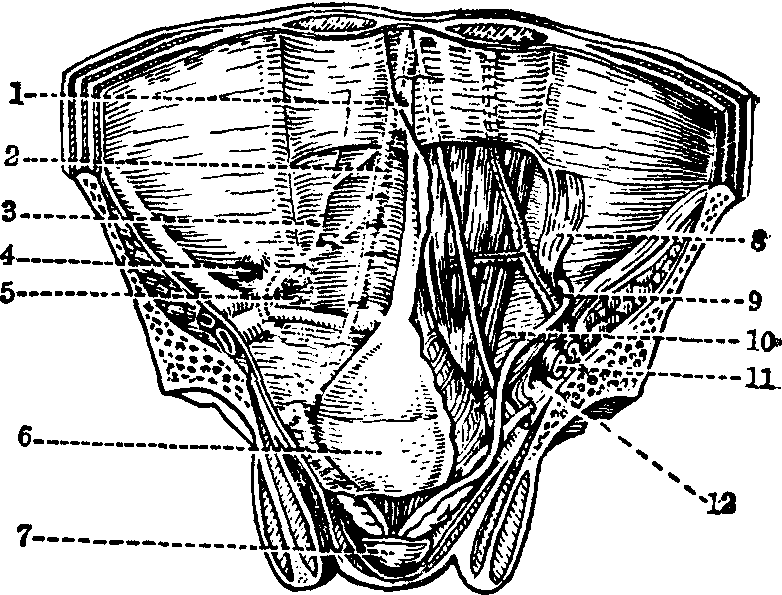

❺壁腹膜形成陷窝。(图1)

基于上述原因,故此区的层次复杂,由浅及深依次为皮肤、筋膜、腹壁三层阔肌及其筋膜和壁腹膜等。

皮肤、筋膜 皮肤薄,浅筋膜分为两层:浅层是脂肪层;深层是膜层。浅筋膜内有浅血管神经走行。深筋膜甚薄弱,覆盖并紧贴于各肌层。

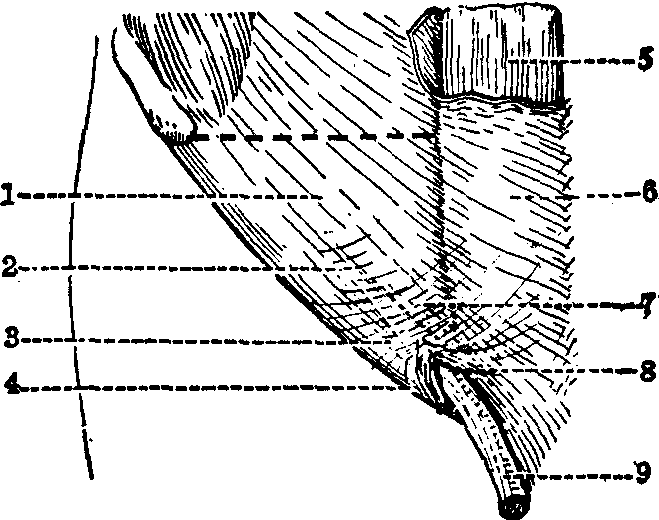

腹外斜肌 在此区全为腱膜(图2)。腱膜在耻骨结节的上外方形成一三角形裂隙,称为腹股沟管皮下环 (浅环)

图1 腹前壁的皱襞及陷凹(后面观)

1.脐中襞 2.脐外侧韧带 3.腹壁动脉襞 4.腹股沟外侧凹 5.腹股沟内侧凹 6.膀胱 7.前列腺 8.凹间韧带 9.输精管 10. Hasselbach三角 11.髂外动、静脉 12.股环

图2 皮下环

1.腹外斜肌腱膜 2.脚间纤维 3.外侧脚 4.腹股沟韧带 5.腹直肌 6.腹直肌鞘前层 7.内侧脚 8.皮下环 9.精索

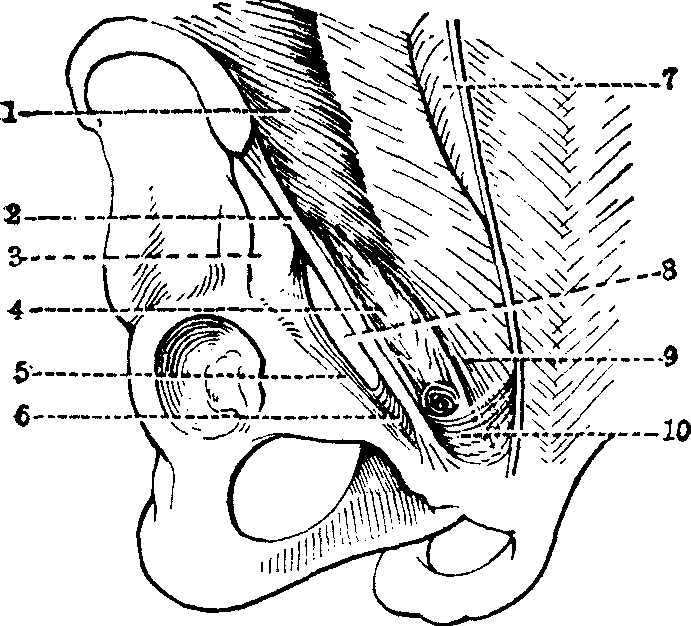

腹内斜肌与腹横肌 前者起于腹股沟韧带外侧2/3,后者起自韧带外侧1/3。两肌都有一弓状游离下缘,此处两层腱膜紧密粘连向下附着于耻骨梳,形成腹股沟镰(联合腱)。联合腱与腹股沟韧带内侧分之间形成半月形缺口,

图3 腹股沟区韧带和耻骨梳韧带

1.腹内斜肌 2.腹股沟韧带 3.肌腔隙 4.提睾肌 5.耻骨梳韧带 6.腔隙韧带 7.腹外斜肌腱膜 8.血管腔隙 9.腹股沟镰 10. 翻转韧带

近来临床外科有人否定联合腱的存在。认为腹内斜肌在腹股沟区不移行为腱膜,而仅有腹横肌的腱膜。腹内斜肌下缘有一部分肌束随精索下降,形成提睾肌。但偶而腹横肌的肌束亦参与提睾肌的形成。在女性相当于提睾肌的肌束不明显。

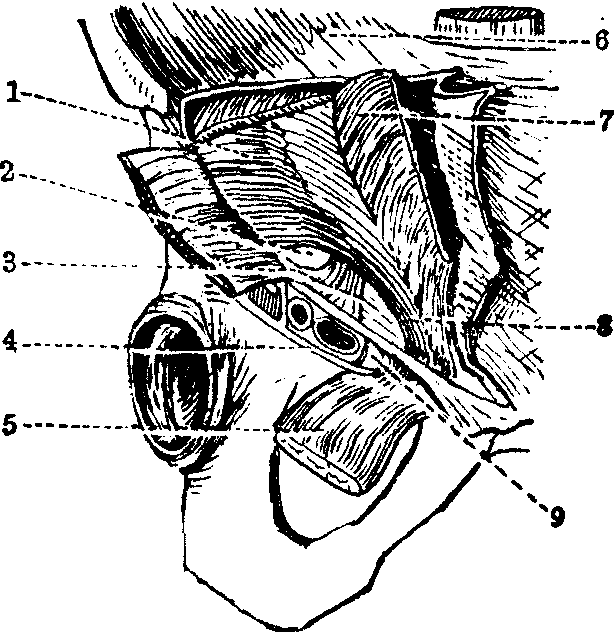

腹横筋膜 位于腹横肌深面,在腹股沟区较为发达。在腹股沟韧带中点上方1.25cm处,腹横筋膜凸向外形成长管,从内面看,其凸出处为一孔,称为腹股沟管腹环(深环)。其中有精索或子宫圆韧带通过,包绕精索的部分,称为精索内筋膜。腹横筋膜在腹环内侧增厚,形成窝间韧带; 在腹环的下方有增厚的“U”形纤维,附于腹横肌内面,它们对腹股沟管都起保护作用。

图4 腹股沟镰

1.腹横肌 2.腹环 3.腹横筋膜 4.耻骨梳

腹膜外脂和壁腹膜 腹膜外脂肪内有腹壁下血管、旋髂深血管和生殖股神经等。腹壁下动脉起自髂外动脉末端,经腹股沟管腹环内侧,斜行向上内,经腹直肌鞘半环线进入腹直肌鞘。该动脉与腹直肌外缘和腹股沟韧带内侧半围成一个三角形区,称为腹股沟三角(Hasselbach三角)。腹腔内容经此三角突入腹股沟管时,称为腹股沟直疝; 腹股沟斜疝是腹腔内容经腹环进入腹股沟管的。因此,腹壁下动脉为鉴别直疝与斜疝的重要标志。各种疝内容物的突出程度也可不同,有的甚至可达到阴囊(图5)。

腹股沟管 腹股沟管位于腹股沟韧带内侧部的上方,长约3~4cm,是由腹横筋膜与腹外斜肌腱膜及二者之间的腹内斜肌和腹横肌形成的窄隙,其中有精索或子宫圆韧带及生殖股神经等通过,精索主要由输精管及其血管

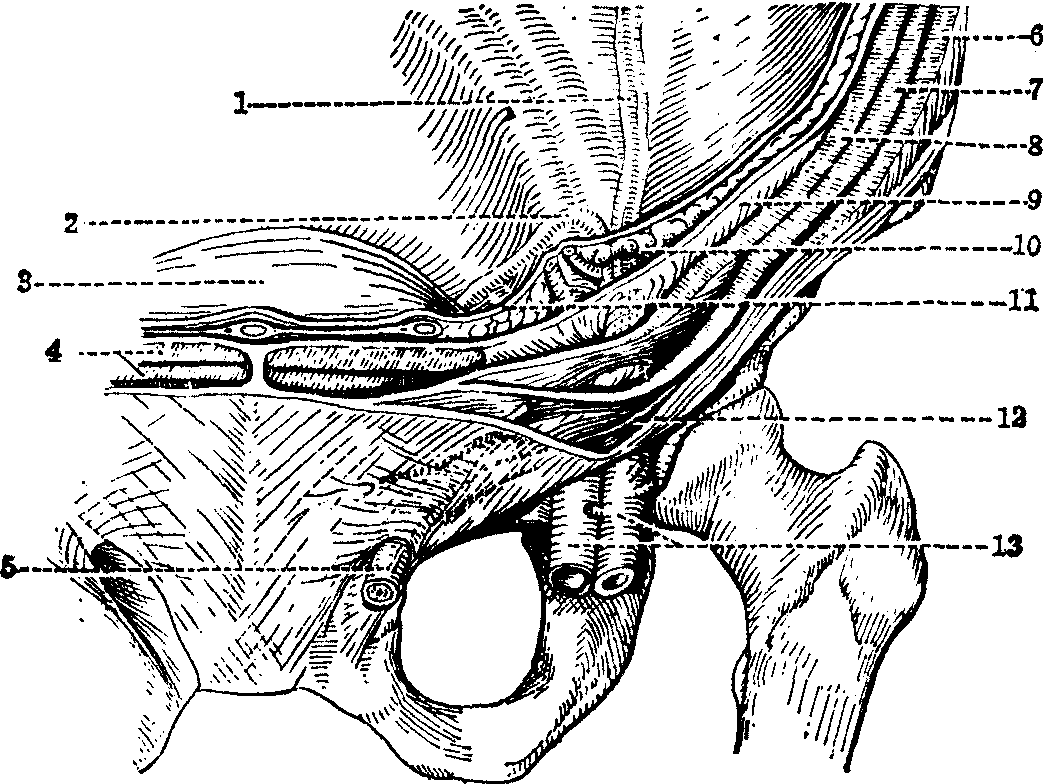

图5 腹股沟管的层次

1.睾丸血管 2.输精管 3.膀胱 4.腹直肌和锥状肌 5.精索 6.腹外斜肌 7.腹内斜肌 8. 腹横机 9.腹横筋膜 10.腹膜外脂肪 11.腹膜 12.髂腹股沟神经 13.股动、静脉

睾丸下降与腹股沟管的关系: 了解睾丸下降过程有助于理解腹股沟管的形成。胚胎早期睾丸位于腰区脊柱两旁。其下端连以睾丸引带,上端连有血管和附睾。引带经腹股沟管抵阴囊底及耻骨联合前方。与此同时腹膜有一突起,经腹股沟管到达阴囊,称为腹膜鞘突。胚胎第三个月睾丸下降至髂凹,第七个月已靠近腹环,第七~九个月沿腹膜鞘突行经腹股沟管,胎儿出生前后,睾丸下降至阴囊。此时腹膜鞘突逐渐闭锁; 但其位于阴囊部分,包绕睾丸与附睾,形成睾丸鞘膜保留终生。倘腹膜鞘突末闭,即成为先天性腹股沟斜疝的条件。腹膜在腹环处常留有凹陷,被认为系腹鞘突的遗迹。睾丸下降过程中,如受阻遏,停留于腹腔或腹股沟管内,称为隐睾。青春期前应行手术加以纠正,否则可失去产生精子的能力。

正常人腹股沟区下部虽缺乏肌性结构,但仍然有一定生理保护机制,一般情况不发生疝。其主要原因是: 腹股沟管为一斜行的肌裂隙,本身有括约肌作用,当腹压增高时腹股沟管后壁紧紧压向腹外斜肌腱膜使腹股沟管变扁; 当腹内斜肌和腹横肌收缩时,其弓状下缘降低,接近腹股沟韧带,故腹股沟管,上壁起括约肌作用; 腹环处的“U”形纤维在腹横肌收缩时,可缩小腹环,同时使腹股沟管更为倾斜; 此外,提睾肌收缩使精索变粗,以充塞腹股沟管。以上诸因素均起到增强腹股沟区的作用。如果该区发育不良,或长期腹内压增高 (如慢性咳嗽等),以致该区肌张力松弛,可导致疝的发生。

- 案板是什么意思

- 案桌是什么意思

- 案牍是什么意思

- 案牍之劳是什么意思

- 案犯是什么意思

- 案由是什么意思

- 案秤是什么意思

- 案语是什么意思

- 桉是什么意思

- 桉树是什么意思

- 桉油是什么意思

- 桊是什么意思

- 桌是什么意思

- 桌子是什么意思

- 桌布是什么意思

- 桌案是什么意思

- 桌椅是什么意思

- 桌椅板凳是什么意思

- 桌灯是什么意思

- 桌面是什么意思

- 桌面上是什么意思

- 桎是什么意思

- 桎梏是什么意思

- 桐是什么意思

- 桐乡是什么意思

- 桐城是什么意思

- 桐子是什么意思

- 桐梓是什么意思

- 桐油是什么意思

- 桐籽是什么意思

- 桑是什么意思

- 桑丘是什么意思

- 桑代克是什么意思

- 桑农是什么意思

- 桑叶是什么意思

- 桑园是什么意思

- 桑坦德是什么意思

- 曲曲是什么意思

- 曲曲弯弯是什么意思

- 曲曲折折是什么意思

- 曲柄是什么意思

- 曲梁是什么意思

- 曲棍球是什么意思

- 曲水是什么意思

- 曲水流觞是什么意思

- 曲江是什么意思

- 曲池是什么意思

- 曲沃是什么意思

- 曲牌是什么意思

- 曲率是什么意思

- 曲环是什么意思

- 曲目是什么意思

- 曲直是什么意思

- 曲眉丰颊是什么意思

- 曲礼是什么意思

- 曲种是什么意思

- 曲突徙薪是什么意思

- 曲笔是什么意思

- 曲线是什么意思

- 曲线图是什么意思