细菌的突变

生物体表型突然发生可遗传的变化,称为突变。突变包括两类:

❶基因突变: 亦称点突变,是基因内部结构发生微细变化,如DNA分子上排列的碱基对的变化。有碱基置换和错码两种类型。

❷染色体畸变: 是指染色体的一大段发生了变化,有易位、倒位、重复或缺失等数种。在细菌中,这些变化常是致死性的,以基因突变较常见。按其发生原因,分自发突变和诱发突变两类。

细菌的自发突变 自发突变系指在无人为的外界条件下自然发生的突变。实则这种突变并非真正不存在引起突变的原因,只是目前对其尚未很好了解。自发突变有形态突变型(细菌的芽胞、鞭毛、荚膜、菌落S-R、色素等突变); 条件致死性突变型(活疫苗株中的温度敏感突变型等);营养缺陷突变型(生化突变型的一种); 抗性突变型(耐药性、抗噬菌体突变型等); 其他有毒力、抗原性、糖发酵、代谢产物、依药性、致死突变型等。这种分类,仅为研究分析的方便,它们相互间是有联系的。例如肺炎球菌突变失去荚膜后,就不能合成荚膜型特异性多糖抗原,菌落从S变为R; 抗吞噬力丧失后,对小鼠的致病力也同时失去等。细菌自发突变率随生物性状不同有一定的幅度,例如菌落形态为10-2~10-10,色素为10- ~10-7,生化发酵为10-5~10-7。一般是10-6~10-9。不同菌细胞或同一菌细胞内各基因的突变发生彼此独立,如巨大芽胞杆菌的耐异烟肼和耐对氨基水杨酸突变率分别为5×10-5和1×10-6,按计算一个菌细胞同时发生上述两药的突变率应为5×10-5~1×10-6=5×10-11,与实际测得数据4×10-10相近。这为在临床治疗中,同时使用两种或两种以上无交叉耐性的药物,可大大减少耐药株的出现提供了理论根据。自发突变是稳定的,其突变性状能稳定地传代。但极少数突变细胞的突变基因,有时可发生回复突变,使菌细胞重复呈现原已丧失的性状。自发突变的机理尚不清楚。概言之,它是在 “正常” 条件下即不加任何诱变剂所发生的变异。实则所谓“正常”条件也不完全相同,如所用的培养基、温度、酸碱度等均有一个变化范围。因此,自发突变和诱发突变间可能不存有质的差别,仅是量的不同。例如宇宙空间的各种短波辐射、自然界中普遍存在的低浓度诱变剂,以及细菌本身代谢活动中产生的H2O2等,可归之于多因素低剂量的诱变效应。又DNA分子中四种碱基可发生构型互变。如在偶然情况下,T以稀有的烯醇式或C以稀有的亚氨基式出现,则DNA复制此位置时,可因这种构型互变造成碱基误配,成为发生相应自发突变的原因。

~10-7,生化发酵为10-5~10-7。一般是10-6~10-9。不同菌细胞或同一菌细胞内各基因的突变发生彼此独立,如巨大芽胞杆菌的耐异烟肼和耐对氨基水杨酸突变率分别为5×10-5和1×10-6,按计算一个菌细胞同时发生上述两药的突变率应为5×10-5~1×10-6=5×10-11,与实际测得数据4×10-10相近。这为在临床治疗中,同时使用两种或两种以上无交叉耐性的药物,可大大减少耐药株的出现提供了理论根据。自发突变是稳定的,其突变性状能稳定地传代。但极少数突变细胞的突变基因,有时可发生回复突变,使菌细胞重复呈现原已丧失的性状。自发突变的机理尚不清楚。概言之,它是在 “正常” 条件下即不加任何诱变剂所发生的变异。实则所谓“正常”条件也不完全相同,如所用的培养基、温度、酸碱度等均有一个变化范围。因此,自发突变和诱发突变间可能不存有质的差别,仅是量的不同。例如宇宙空间的各种短波辐射、自然界中普遍存在的低浓度诱变剂,以及细菌本身代谢活动中产生的H2O2等,可归之于多因素低剂量的诱变效应。又DNA分子中四种碱基可发生构型互变。如在偶然情况下,T以稀有的烯醇式或C以稀有的亚氨基式出现,则DNA复制此位置时,可因这种构型互变造成碱基误配,成为发生相应自发突变的原因。

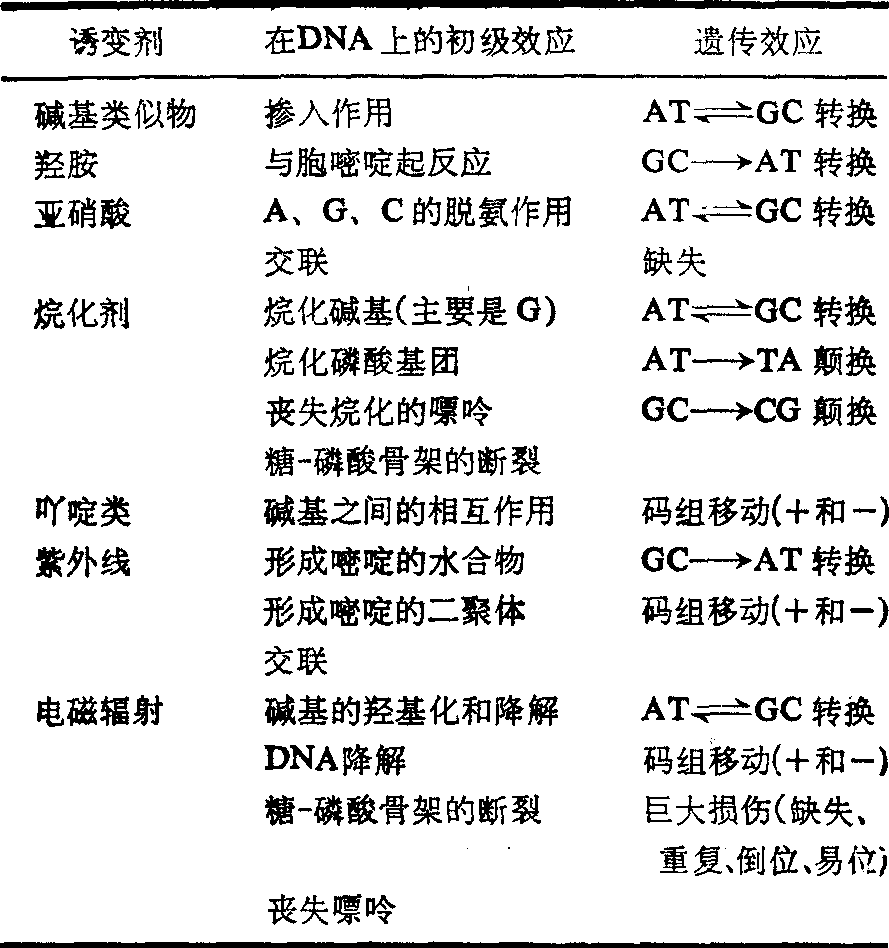

细菌的诱发突变 诱发突变是在某些理化因素 (诱变剂)作用下引起的变异,其突变率常比自发突变者高10~100,000倍,平均是1,000倍。诱变剂的种类很多。常用的物理因素有x线、γ线、α线和β线、快中子和紫外线等。化学因素包括各种化学物质,从无机到有机化合物,如一些金属离子、化学试剂、抗生素、化学药物、农药和高分子化合物等。几种常用诱变剂的诱变功能见表。

几种常用诱变剂的诱变功能表

- 谢翰周是什么意思

- 谢翰文是什么意思

- 谢翱是什么意思

- 谢翱《书文山卷后》是什么意思

- 谢翱《小炉峰三瀑记》是什么意思

- 谢翱《月泉游记》是什么意思

- 谢翱《登西台恸哭记》是什么意思

- 谢翱《秋夜词》是什么意思

- 谢翱《西台哭所思》是什么意思

- 谢翱《赤松观石羊记》是什么意思

- 谢翱《过杭州故宫》原文、注释和鉴赏是什么意思

- 谢翱《过杭州故宫》 - 宋山水诗赏析是什么意思

- 谢翱《过杭州故宫二首(选一)》是什么意思

- 谢翱《金华游录》是什么意思

- 谢老是什么意思

- 谢老三是什么意思

- 谢耳伯诗集是什么意思

- 谢耿民是什么意思

- 谢职是什么意思

- 谢联是什么意思

- 谢联辉是什么意思

- 谢聚璋是什么意思

- 谢聪累犯窃盗案是什么意思

- 谢肃是什么意思

- 谢肇是什么意思

- 谢肇元是什么意思

- 谢肇淛是什么意思

- 谢肉节是什么意思

- 谢育新是什么意思

- 谢胜坤是什么意思

- 谢胡是什么意思

- 谢胡蝶是什么意思

- 谢脁是什么意思

- 谢脁《晚登三山还望京邑》是什么意思

- 谢脁《赠西府同僚》是什么意思

- 谢脁与诗歌沙龙是什么意思

- 谢脁宅荒山翠里,王敦城古月明中。是什么意思

- 谢脁楼是什么意思

- 谢脁留霞绮,甘宁弃锦张。是什么意思

- 谢脁的传说是什么意思

- 谢脁诗《之宣城郡出新林浦向板桥》是什么意思

- 谢脁诗《晚登三山还望京邑》是什么意思

- 谢脁诗《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》是什么意思

- 谢脁诗《玉阶怨》是什么意思

- 谢脁诗名惊海内,张衡宦迹滞天涯。是什么意思

- 谢膺毅是什么意思

- 谢臆是什么意思

- 谢臣是什么意思

- 谢自楚是什么意思

- 谢自然诗是什么意思

- 谢自然诗(节选) - 唐·韩愈是什么意思

- 谢舅是什么意思

- 谢舆隆是什么意思

- 谢與甲是什么意思

- 谢舸是什么意思

- 谢良是什么意思

- 谢良佐是什么意思

- 谢良尼诺夫,г.т.是什么意思

- --谢良弼骑竹投陂里,携壶挂牖边。是什么意思

- 谢良牧是什么意思