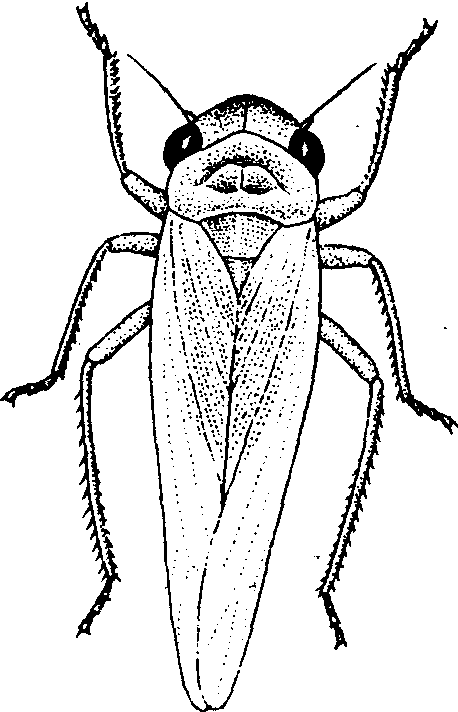

白翅叶蝉white-winged leafhopper

水稻刺吸害虫。学名Thaia rubiginosa Kuch。同翅目,叶蝉科。分布于中国黄河以南,四川以西; 国外发生的是其近缘种。云南、贵州、四川等省局部山区和陕西汉中地区发生较重,1月份等温线4℃以北地区,为害较轻。取食水稻、大麦、小麦、甘蔗、玉米、茭白、大豆、油菜、红花草。除水稻外,在其他寄主上尚未发现卵及若虫。成虫和若虫刺吸植株汁液,被害叶片初期出现零星小白点,虫量大时,小白点缀连成片,导致全叶干枯。受害严重,可使稻不抽穗,或抽穗不灌浆而枯死。成虫体长3.4~3.8毫米。头胸部一般为肉红色,前胸背板中域有一条小的中纵脊,小盾片橙黄色,前翅白色半透明,足黄白色,仅端爪黑色。卵长0.7~0.8毫米左右,乳白,前端尖细,后端钝圆。若虫共5龄,末龄体长2.5毫米,淡黄绿色。胸部各节背面两侧有烟褐色斑纹,除第一龄外,这些斑纹上还散布许多淡黄褐色圆点。体表多刺毛,腹部的毛横列(见图)。

白翅叶蝉

中国中南部稻区年生3~6代,世代重叠。以成虫在小麦、绿肥及避风向阳、湿度较高的田边、沟边、塘边等处的杂草丛中越冬。成虫盛发期,浙江天台县第一代在6月上中旬,第二代8月上旬,第三代9月下旬至10月上旬; 福建沙县第一代6月上旬,第二代7月下旬,第三代9月上旬,第四代10月中下旬。气温降至1℃以下,成虫多僵伏在植株基部或土缝中; 2℃以上开始活动,11℃以上开始取食。在平均温度21~23℃时,卵历期为15~16天;24~25℃时为13~14天;28~30℃时为11~12天。若虫历期第一、二代17~21天,第三代33~40天。成虫寿命20~33天,越冬代可长达194天; 产卵前期,在6、7月间为8~21天,越冬代产卵前期长达半年。多在上午羽化,行动活泼,善飞。在稻株上部叶片取食,遇低温大风,多栖息稻丛下部。有极强的趋嫩绿和趋光性,喜群集。多在白天产卵于水稻叶片主脉组织的空腔内。分蘖期大多产于稻株基部的第一、二叶片,抽穗期以第三叶为主。每处有卵1~3粒,少数5粒。越冬代每雌产卵45~60粒,第一代55~60粒,第二代30粒左右。若虫以8时前后孵化最盛,多群集在稻叶的背面取食,受惊迅即爬至叶面或落水。发育最适温度为25~28℃,相对湿度85~90%。若虫在20℃以下,大量死亡; 日平均气温超过30℃时,若虫死亡率高,成虫性比降低,寿命缩短,产卵量锐减。凡5、6月雨水较多,8、9月温度偏高,并有一定降雨量的年份,可能大发生; 夏季有连续四五天暴风雨,数量显著降低。不同水稻品种受害程度不同,糯稻重于籼稻,矮秆品种的虫口密度比高秆品种多2~3倍。分蘖期最适宜于取食、产卵,孕穗期后产卵少。稻麦两熟和双季稻混栽区,以二季晚稻受害最重,迟熟中稻次之; 混栽有少量单季晚稻,以单季晚稻受害最重,二季晚稻次之。早播、早插的水稻,通常前期发生为害较严重; 偏施氮肥,稻苗生长茂盛的稻田,虫口密度大,为害亦重。天敌有螯蜂,捻翅虫和异色瓢虫及多种蜘蛛。冬季对虫口密度大的麦田,宜及时施药防治。早、晚稻秧田宜在拔秧前5天喷药,此时防治范围愈大,效果愈好; 本田防治应根据虫情,适时进行。防治黑尾叶蝉可兼治此虫。

白翅叶蝉white winged leafhopper

Thaia rubigi-nosa Kuoh,昆虫纲,同翅目,叶蝉科。中国分布于黄河以南,西达四川,南至海南省。寄主有稻、麦、粟、玉米、高粱、甘蔗、茭白、大豆、油菜。成虫体长3.3~3.6 mm,橙黄至淡黄褐,前胸背板中央有一细脊围成的菱形斑纹,前翅白色半透明,腹部背面及臀节黑色。末龄若虫体长2.2~2.8 mm,淡黄绿色,体生刺毛,胸背有烟褐色云纹,翅芽伸达第五腹节。一年发生2~5代,以成虫越冬。成虫有趋光、趋嫩绿和较强的群集性,卵散产于叶面中脉组织内;若虫不善跳跃。夏、秋季主要为害稻,在叶背吸食,呈现零星小白点,后发展为白色条斑。宜在早、中稻秧田,及时药杀越冬代成虫。

- 工程设计是什么意思

- 工程设计是什么意思

- 工程设计专家系统的原理与程序设计方法是什么意思

- 工程设计任务书是什么意思

- 工程设计合同是什么意思

- 工程设计和咨询服务是什么意思

- 工程设计学——学习与实践手册是什么意思

- 工程设计方法是什么意思

- 工程设计智能论方法学是什么意思

- 工程设计潮位是什么意思

- 工程识图是什么意思

- 工程试验是什么意思

- 工程试验作用是什么意思

- 工程试验理论是什么意思

- 工程语言学是什么意思

- 工程质置事故分析是什么意思

- 工程质量是什么意思

- 工程质量是什么意思

- 工程质量是什么意思

- 工程质量是什么意思

- 工程质量是什么意思

- 工程质量分析是什么意思

- 工程质量检验评定标准是什么意思

- 工程质量评定是什么意思

- 工程软设计理论是什么意思

- 工程辐射传热是什么意思

- 工程运筹学是什么意思

- 工程运筹学是什么意思

- 工程造价是什么意思

- 工程造价是什么意思

- 工程造价是什么意思

- 工程造价是什么意思

- 工程造价是什么意思

- 工程遥控遥测系统是什么意思

- 工程遥控遥测系统是什么意思

- 工程配套率是什么意思

- 工程配套率是什么意思

- 工程重大安全事故罪是什么意思

- 工程量是什么意思

- 工程量测算师是什么意思

- 工程量清单是什么意思

- 工程量表是什么意思

- 工程量表是什么意思

- 工程量表是什么意思

- 工程量表合同是什么意思

- 工程量表合同是什么意思

- 工程量表合同是什么意思

- 工程问题的计算机解法是什么意思

- 工程陶瓷是什么意思

- 工程陶瓷材料是什么意思

- 工程非平衡热动力学是什么意思

- 工程项目是什么意思

- 工程项目可行性分析是什么意思

- 工程项目可行性研究指南是什么意思

- 工程项目咨询服务是什么意思

- 工程项目管理是什么意思

- 工程项目管理实用手册是什么意思

- 工程项目评估模型系统理论与方法是什么意思

- 工程项目贷款是什么意思

- 工程预付款是什么意思