潇湘神

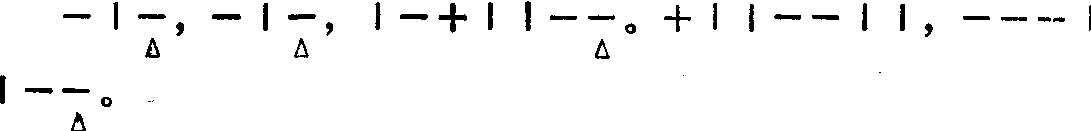

词牌名。又名《潇湘曲》。本为潇湘间祭祀湘妃神曲,唐刘禹锡用以填词,故名。单调二十七字,三平韵。首二句例用叠句。参见“常用词谱”类。

潇湘神

首二韵须相叠。

潇湘神

又名《潇湘曲》。本为唐代民间潇水、湘水间祭祀湘妃神之曲。相传帝舜之二妃娥皇、女英,在舜死后投湘水自尽,遂为潇湘之神。调名本此。《词律》卷一、《词谱》卷一俱列刘禹锡“斑竹枝”一首,单调,二十七字,五句四平韵。首两句例作三字叠句。

潇湘神

零陵作(二首其一)

潇水流,湘水流,三闾愁接二妃愁。潇碧湘蓝虽两色,鸳鸯总作一天秋。

屈大均在湖南零陵所作的《潇湘神》一共两首,这是其中的第一首。词大约写于明亡之后。作者面对山河破碎、家国沦亡的现实,心情至为惨痛,故借凭吊屈原与舜二妃而抒发一腔悲凉沉郁的情思。

潇水源出湖南,湘水源出广西,二水在零陵会合。词人即以眼前之景起兴:“潇水流,湘水流。”这个开头,既切词牌名,又依谱叠字叠韵,有音节浏亮、回环往复之美。同时,它又象征着词人哀愁绵绵的心境,十分空灵。

潇湘二水在零陵合流后,向北滔滔注入洞庭湖。洞庭湖畔,是战国楚爱国诗人屈原忠而见逐、悲愤行吟的处所。而潇湘之水,又是传说中舜二妃溺死为神的所在。舜二妃即尧之二女娥皇、女英。舜南巡,死于苍梧,葬于九疑山,二妃追至潇湘,望苍梧而泣,泪洒竹上,竹为之斑。词人站在潇湘汇合之处,遥望远方的洞庭湖,便自然而然地将这两组悲剧人物联系在一起,吟出了“三闾愁接二妃愁”。三闾,即屈原,他曾任楚国的三闾大夫,掌管王族昭、屈、景三氏,故称。三间之愁,是为国难而愁;二妃之愁,是为亡君而愁。词人此时,当既有故国覆亡之悲,又有故君(南明福王,桂王等均被清人杀害)死难之戚,三闾、二妃之愁兼于一身,如何禁受得了?于是乃有下两句:

“潇碧湘蓝虽两色,鸳鸯总作一天秋。”潇水澄碧,湘水湛蓝,颜色虽不尽相同,但它们既象鸳鸯那样雌雄合为一体,于是便“秋水共长天一色”(唐王勃《滕王阁序》)而“总作一天秋”了。言外之意,三闾之愁、二妃之愁,统统都是家国之愁,并无截然的区别。妙在不直说破,而藉景物写之,形象地将它化作“一天秋”。秋者,亦愁也。“悲哉秋之为气也”(宋玉《九辩》),“何处合成愁,离人心上秋”(宋吴文英《唐多令》),前人早已言之凿凿了。

清人吴乔《围炉诗话》曰:“情能移境,境亦能移情。”屈大均此词,前三句,境移情也;后二句,情移境也。通首情境妙合,感人至深。

潇湘神

刘禹锡

湘水流,湘水流,九疑云物至今秋。若问二妃何处所,零陵芳草露中愁。

斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思。楚客一听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时

湘水与潇水在湖南零陵(永州)合流,称为潇湘。“潇湘神”即传说中的唐尧二女,娥皇与女英,为虞舜的二妃。“舜践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑。”(《史记·五帝本纪》)娥皇女英随舜不返,没于湘水之渚,成为湘水之神。这段神话传说,从屈原以来,就是诗人词客歌咏的题材。永贞革新失败后,刘禹锡贬朗州司马,地在沅湘间,有感于屈原学习民歌作《九歌》之事,写作了《竹枝词》及此调。这两首词都紧扣二妃的传说落笔,颇得骚人遗意。

“湘水流,湘水流”叠句唱叹,联系二妃的传说,使人感到那不断地流淌的不只是江水,“是侬泪成许”耶?九疑山,在今湖南宁远县南六十里,其中有以娥皇、女英名峰者。古人总是把她们的故事与秋天连在一起的:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(屈原《九歌·湘夫人》)大约这与秋天象征着离别衰落有关。词人强调“至今秋”,也就赋予这个古老的故事以永久的魅力。二妃是追舜没于水滨而不返的。所以作为湘水之神的形象,也是游踪不定的魂灵。郭沫若的《湘累》中就写到她们追寻舜帝之苦:“我们为了他——泪珠儿都流尽了,我们为了他——寸心儿早破碎了。层层锁着的九嶷山上的白云哟!微微波着的洞庭湖中的流水哟!你们知不知道他?知不知道他的所在哟?”白云和流水是不能回答问题的,而二妃的魂游也没有定在。刘禹锡词中恰好也问了这样一个问题:“若问二妃何处所?”“零陵芳草”回答不了,而只好露中发愁。

第二首与前一首在词意上是连续的。它一开始就用上了更富于诗意的民间传说。晋张华《博物志》载:“洞庭之山,帝之二女啼,以涕挥竹,竹尽斑。”《太平御览》卷九六二引《述异记》则云:“舜南巡不返,没葬于苍梧之野。尧之二女娥皇女英赶之不及,相思恸哭,泪下沾竹,文悉为之斑斑然。”可知斑竹上的泪痕,仍是湘妃哭舜的相思泪痕。所以此词一开始就咏叹道:“斑竹枝,斑竹枝,竹痕点点寄相思。”以下又联想到另一个传说,据说湘灵还善于鼓瑟,那瑟声竟不胜清怨,特别是在月夜,能使大雁为之不飞。(钱起《归雁》))《楚辞·远游》有“使湘灵鼓瑟”之句,唐时有《湘灵鼓瑟》的省试题目。可见此说源远流长。因此词末二句写道:“楚客欲听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时。”这境界,使人想起温庭筠后来写的《瑶瑟怨》:“冰簟银床梦不成,碧天如水夜月轻。雁声远过潇湘去,十二楼中月自明。”可谓清绝怨绝。

两首词由于融入了民间传说,意境优美,情调缠绵,自称绝唱。但问题在于此诗仅仅是发思古之幽情么?知人论世,恐不尽然。刘禹锡当时贬在湘南,有如屈原的被放,心情是并不平静的,他有感于舜与湘妃的传说,亦非偶然。盖唐高祖号神尧皇帝,太宗受内禅,杜甫《同诸公登慈恩寺塔》即称之“虞舜”。而从屈原以来,就形成了夫妇关系喻君臣的比兴传统。因此,说《潇湘神》在歌咏舜及二妃的传说时,隐托着词人对政治清明的太宗时代的怀念,及对中唐现实的殷忧,当不是无根之辞吧?

潇湘神

潇水流。湘水流。三闾愁接二妃愁。潇碧湘蓝虽两色,鸳鸯总作一天秋。

潇水深。湘水深。双双流水逐臣心。潇水不如湘水好。将愁送去洞庭阴。

这二首小令是屈大均四十五岁(1674)时在湖南零陵时所作。原作共三首,都是吊古怀今之作。湖南省水系甚丰,较大的有湘、资、沅、沣四水; 在南部还有巫、潇、耒、春陵等较上游的水系;汩罗江不算大,在湘东北湘阴县北部。这些水系最后都汇入洞庭湖,形成良好的水利灌溉系统,使湖南和洞庭湖周围成为富腴的鱼米之乡。所以这个得天独厚的省份,历史故实也特别丰富,其中有不少却是悲剧气氛。和这些故事关系较密切的是潇水、湘水、汩罗江和洞庭湖。所以潇湘和洞庭也就成为湖南的象征。一些历史故实人物中,感人最深的要算屈原、舜和娥皇、女英二妃了。屈原在楚骚中,如《九歌》把一些历史人物神化了,如东皇太一、云中君、湘君、湘夫人等; 后人也把屈原神化了。潇湘神就是指这些神化了的人物,由从而形成这个词牌。

这两首小词是就词牌本意来写的。第一首凭吊的是屈原和娥皇、女英二妃,所以第二句说“三闾愁接二妃愁。”三闾指的就是屈原,因屈原曾做过三闾大夫。《小学绀珠》:“三闾: 昭、屈、景”,是当时楚国的三大贵族。二妃即娥皇、女英,舜之后妃。屈原名平,任战国时楚怀王的左徒,为小人所谗,被疏而不用,复被其子楚顷襄王放逐。屈原遂行吟泽畔,作《离骚》及《怀沙》之赋,怀石自沉汩罗江而死。屈原忠君为国,却遭放逐被迫自溺,很多后人作诗作文哀其人而吊其魂。娥皇、女英为尧之二女,同事帝舜,娥皇为后,女英为妃,大舜南巡崩于苍梧,二女闻讯奔临哀悼,并投潇湘以殉。这首词就是哀悼这些先人。第四句“鸳鸯总作一天秋”,指的是潇湘二水相合,潇碧湘蓝名曰鸳鸯水。秋水碧澄,也为这些湘灵致哀。

第二首则主要是悼念屈原的。因为屈原为楚怀王所疏并为楚顷襄王放逐,所以称为“逐臣”。屈原虽被逐而始终怀念君国;在死前作《离骚》、《怀沙》,在《离骚》中对存君兴国“一篇云中三致意焉” (《史记·屈原列传》),这就是“逐臣心”。至于“潇水不如湘水好,将愁送去洞庭阴”。是说湘水将“愁”从湘南直接带到洞庭湖而归长江大海,潇水则仅注入湘江而止; 这些当然只是一些文艺手法,目的是加深人们的哀思而已。原来的潇湘神第二首(见《骚屑词》)很简短,不妨也录出,以窥全豹: “潇水长。湘水长。三湘最苦是潇湘。无限泪痕斑竹上,幽兰更作二妃香”。这当然是悼二女的。不过,最后还应指出一点,这几首词虽都是吊古之作,但必须结合作者的身世思想去读,才能深得其味。

潇湘神

〔1〕《潇湘神》词调,本是唐代潇湘一带民间祭祀湘妃的祭神曲,单调,二十七字,五句,三平韵一叠韵,起首三字例用叠韵。一名《潇湘曲》。《旧唐书·刘禹锡传》记刘禹锡贬居朗州(今湖南常德)期间,“蛮俗好巫,每淫词鼓舞,必歌俚辞。禹锡从事于其间,乃依骚人之作,为新辞,以教巫祝”,他依这一曲调填定了两首词,内容仍本题意。这里选的是第二首。第一首录如下以供参考:“湘水流,湘水流,九疑云物至今愁。若问二妃何处所?零陵香草露中秋。”

〔2〕斑竹枝:潇湘神,即湘妃。传说帝舜南巡死于苍梧,葬于九疑(今湖南九嶷山),其二妃娥皇、女英追至,望苍梧而泣,泪泣竹上,留下斑斑泪痕,旋投湘水而死,为湘水之神。斑竹枝三句,化用湘妃泣竹的传说。

〔3〕“楚客”二句:楚客,泛指沅湘逐客,即被放逐、贬谪的人,包括作者自己。瑶瑟,瑟的美称,意为瑟体用美玉制成。《楚辞·远游》有“使湘灵鼓瑟兮”,这里化用此意。二句说被谪逐来的楚客想听潇湘神鼓瑟吗,从潇湘的水面上夜深月明之时都会传来哀怨的瑟声。

这首词虽是依民间故事吟咏潇湘神,但其中已融进作者的情思,寄托他被远谪的无法向人诉说的悲怨。他依照民歌的曲调创作新辞,促进了文人制作词的发展。这首词在形式上近似七言绝句,只是稍加变化,但仍保留民歌的韵味;说它是民歌,它又具有语词的精心锤炼和经过艺术匠心精心凝炼的深邃的意境。

潇湘神

词调名。始自唐刘禹锡《咏湘妃词》,词写题意,云:“斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时。”后因之而得此牌调。单调,二十七字。五句,四平韵。参见《词谱》一。

- 七仙夺命丹是什么意思

- 七仙女是什么意思

- 七仙女是什么意思

- 七仙女传说是什么意思

- 七仙岭温泉是什么意思

- 七仙散是什么意思

- 七仙条是什么意思

- 七件事是什么意思

- 七传是什么意思

- 七传是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤是什么意思

- 七伤散是什么意思

- 七伤散是什么意思

- 七伤散是什么意思

- 七伤汤是什么意思

- 七伤通气散是什么意思

- 七似是什么意思

- 七体是什么意思

- 七体是什么意思

- 七佛是什么意思

- 七佛是什么意思

- 七佛通戒偈是什么意思

- 七侠五义是什么意思

- 七侠五义·序是什么意思

- 七修类稿是什么意思

- 七修类稿是什么意思

- 七元是什么意思

- 七元是什么意思

- 七兄弟是什么意思

- 七兄弟是什么意思

- 七兄弟星的故事是什么意思

- 七克是什么意思

- 七克台古城是什么意思

- 七八是什么意思

- 七八个星天外,两三点雨山前是什么意思

- 七兵是什么意思

- 七养是什么意思

- 七军是什么意思

- 七冲门是什么意思

- 七冲门是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七出是什么意思

- 七分法是什么意思

- 七分钟的夜是什么意思

- 七制固脂丸是什么意思

- 七制固脂丸是什么意思

- 七制松香膏是什么意思

- 七制金铃丸是什么意思

- 七制香附丸是什么意思

- 七制香附丸是什么意思