数学符号Shuxue fuhao

有一定数学含义的专用标记。在数学发展中, 数学符号起着极为重要的作用。不论对数学的整体还是对它的任何一个分支,选用一套适宜的符号都是必需的, 这不仅有助于提高思考与计算的效率,有助于揭示数学的内在规律,推广已有成果,启发思维,还有助于缩短学习时间,使人们更快地领会有关问题的实质。形成今天通用的一整套数学符号,经历了漫长的历史时期。虽然作为一门理论科学的数学已经存在了2 000多年, 但在数学中普遍使用符号却只有400年左右的时间。

现代数学符号主要是欧洲文艺复兴时期以来创造的, 其来源大致有以下几种:

❶文字的缩写。如: π 取 自 希腊文圆周(περιφερια) 的字头;d (直径)、i (虚数单位) 都是相应的拉丁文单字的字头;Log(对数)、sin(正弦)、Lim(极限),mod(模)则是相应拉丁文或英文单字的头几个字母。

❷象形。如平行:∥;垂直:丄; 三角形:△;圆:⊙。

❸会意。如: 等号: =; 大于、小于: >、<; 括号: ()、〔 〕; 除号: ÷。

❹人为规定。如:加号、减号:+、-; 自然对数的底e; 非负整数n的阶乘n! 等。

在各种数学符号中, 最基本的莫过于四则运算符号、等号、大于及小于符号、括号和表示未知数的符号了, 这里简略叙述其历史发展。

加号与减号。巴比伦、埃及、希腊的加法一般都不用专门的记号,尤其后两者的数字不是位值制的,加法基本上是用积累的方式完成, 对于加号更无明显的需要,但埃及人有时用表示 “走来”的符号Λ表示相加,用表示“走去”的符号Λ表示相减。他们有时也用水平方向的三个箭头表示两数之差。巴比伦人用 表示相减,40—13被写作 。希腊人用倒写的希腊字母ψ表示相减, 即 “↑” 或 “↑”。在海伦(Heron)和丢番图的著作中多次使用过它们。在中国古代,简单的加减法运算也不用符号,但为了区分正数与负数,曾使用不同颜色的算等,后来在表示方程各项系数时,对于负数在相应的筹码上加一根斜放的筹(划一斜线),它实际上起着减号的作用。由于方程的各项是用分离系数法表示的, 对于正项一般不必使用单独的加法记号。15世纪末至16世纪,意大利人用

。希腊人用倒写的希腊字母ψ表示相减, 即 “↑” 或 “↑”。在海伦(Heron)和丢番图的著作中多次使用过它们。在中国古代,简单的加减法运算也不用符号,但为了区分正数与负数,曾使用不同颜色的算等,后来在表示方程各项系数时,对于负数在相应的筹码上加一根斜放的筹(划一斜线),它实际上起着减号的作用。由于方程的各项是用分离系数法表示的, 对于正项一般不必使用单独的加法记号。15世纪末至16世纪,意大利人用 或P(拉丁文 “相加”的字头)表示加,用

或P(拉丁文 “相加”的字头)表示加,用 或m(拉丁文“相减”的字头)表示减。同一时期在欧洲也流行用拉丁文et(和)表示加,有一种说法是由 “e”演变成了后来的“十”号。15世纪后期,德国人开始用 “+”和“-”分别表示加和减。据说最初这是码头上表示箱子超过与不足标准重量的记号。1489年,捷克人维德曼(Widman, J)在他于1489年出版的《简算和速算》一书中正式用+、-作为加、减号,这是它们首次在印刷本图书中被这样使用。但直到16世纪后期它们才流行起来。1626年, 法国人吉拉尔 (Girard, A.) 用ou表示 “加或减”, 1631年, 英国人奥特雷德OughtredW.单独用±表示加或减。

或m(拉丁文“相减”的字头)表示减。同一时期在欧洲也流行用拉丁文et(和)表示加,有一种说法是由 “e”演变成了后来的“十”号。15世纪后期,德国人开始用 “+”和“-”分别表示加和减。据说最初这是码头上表示箱子超过与不足标准重量的记号。1489年,捷克人维德曼(Widman, J)在他于1489年出版的《简算和速算》一书中正式用+、-作为加、减号,这是它们首次在印刷本图书中被这样使用。但直到16世纪后期它们才流行起来。1626年, 法国人吉拉尔 (Girard, A.) 用ou表示 “加或减”, 1631年, 英国人奥特雷德OughtredW.单独用±表示加或减。

乘号与除号。埃及、希腊、中国和印度都没有引入表示乘法的专门记号。巴比伦人使用了一个十分繁琐![]() 除法是使用倒数表化为乘法进行的, 因此不必引入除号。在古希腊, 除法是直接用相应的希腊文单词表示的。16世纪, 德国数学家施蒂费尔 (Stifel, M.,) 在其著作中用大写字母M (拉丁文 “乘法”的第一个字母)表示乘,用D(拉丁文“除法”的第一个字母)表示除。稍后,荷兰人斯台文也用了这种记号,法国数学家韦达用“AinB”表示A×B, 同时代也有人用“via”表示乘。“×”最初在1478年出版的意大利特雷维索(Treriso) 算术中被用作交叉相乘的记号, 书中

除法是使用倒数表化为乘法进行的, 因此不必引入除号。在古希腊, 除法是直接用相应的希腊文单词表示的。16世纪, 德国数学家施蒂费尔 (Stifel, M.,) 在其著作中用大写字母M (拉丁文 “乘法”的第一个字母)表示乘,用D(拉丁文“除法”的第一个字母)表示除。稍后,荷兰人斯台文也用了这种记号,法国数学家韦达用“AinB”表示A×B, 同时代也有人用“via”表示乘。“×”最初在1478年出版的意大利特雷维索(Treriso) 算术中被用作交叉相乘的记号, 书中

表示 (1×250×63) ÷ (7×1×16), 16世纪许多数学书中也用×作为交叉相乘的记号, 最早单独地把×用作两数相乘的记号的,是1618年出版的英国人赖特 (Wright, E., 1561—1615) 翻译的纳皮尔 《奇妙的对数定律说明书》一书的附录,一般认为这个附录是奥特雷德写的,其中说:“表示加的符号是+,减的符号是一,乘的符号的是×”。1631年,奥特雷德在他的《数学入门》中也如此使用了×号,以后它便渐渐通用。1583年, 德国数学家克拉维斯 (Clarius) 在他的《实 英国人哈里奥特Harriot用2.aaa表示2a3。1698年,莱布尼茨在一封信中提出用“·”代替“×”表示乘,因为后者太容易与字母“x”混淆, 以后用“·”作乘号也渐渐流行。17世纪流行过多种乘法记号, 如*,☐,”,’,∫等,但只有×和·沿用下来。1544年,施蒂费尔在他的《综合算术》中用8)24和8)24(表示24÷8。1522年, 德国人里泽 (Riese, A.) 用÷表示减号,在很长时间里通行。1659年,瑞士人拉恩(Rahn,J.H.)在他的一本代数书中首次用÷作为除号。1668年他的书被译成英文,÷作为除号逐渐被广为采用。比号“:”大约起源于17世纪初,1633年出版的一本算术书中,3:4被用来表示3/4。1651年出版于伦敦的一本天文学著作中明确地用:作为比号,1684年莱布尼茨在一篇论文中把它用作一般的除法记号, 后来也较流行。

英国人哈里奥特Harriot用2.aaa表示2a3。1698年,莱布尼茨在一封信中提出用“·”代替“×”表示乘,因为后者太容易与字母“x”混淆, 以后用“·”作乘号也渐渐流行。17世纪流行过多种乘法记号, 如*,☐,”,’,∫等,但只有×和·沿用下来。1544年,施蒂费尔在他的《综合算术》中用8)24和8)24(表示24÷8。1522年, 德国人里泽 (Riese, A.) 用÷表示减号,在很长时间里通行。1659年,瑞士人拉恩(Rahn,J.H.)在他的一本代数书中首次用÷作为除号。1668年他的书被译成英文,÷作为除号逐渐被广为采用。比号“:”大约起源于17世纪初,1633年出版的一本算术书中,3:4被用来表示3/4。1651年出版于伦敦的一本天文学著作中明确地用:作为比号,1684年莱布尼茨在一篇论文中把它用作一般的除法记号, 后来也较流行。

等号。古埃及人使用过几种等号。在阿默斯纸草书中,用 表示相加的结果,埃及人也用

表示相加的结果,埃及人也用 表示一系列运算的结果,意为“它使得”。猫头鹰的图案也被用作等号。在希腊数学中,丢番图用1°或l′(.l6 os的缩写,原词意为相等)作为等号。现代通用的等号=是英国人雷科德 (Recorde, R.) 在他的 《智力的磨石》(1557)中引入的,他说:“再也没有别的两件东西比它们更相等了。”但此后很长时间用=表示等号并未流行,在16世纪最大的数学家,也是近代对数学符号的系统引入做出决定性贡献的韦达的著作中,=表示相减。1559年, 彪特(Butev,J., 法国) 用 “ 〔”表示相等, 1575年, 克胥兰德 (Xylander, G., 德国) 用“‖”; 1634年, 埃利贡Herigone,p.法国用2/2(或2|2)。1637年, 笛卡尔用 “=”表示现代“±”的含义, 而用∝或∝表示相等, 并且沿用到18世纪,1680年,莱布尼茨同时用=和

表示一系列运算的结果,意为“它使得”。猫头鹰的图案也被用作等号。在希腊数学中,丢番图用1°或l′(.l6 os的缩写,原词意为相等)作为等号。现代通用的等号=是英国人雷科德 (Recorde, R.) 在他的 《智力的磨石》(1557)中引入的,他说:“再也没有别的两件东西比它们更相等了。”但此后很长时间用=表示等号并未流行,在16世纪最大的数学家,也是近代对数学符号的系统引入做出决定性贡献的韦达的著作中,=表示相减。1559年, 彪特(Butev,J., 法国) 用 “ 〔”表示相等, 1575年, 克胥兰德 (Xylander, G., 德国) 用“‖”; 1634年, 埃利贡Herigone,p.法国用2/2(或2|2)。1637年, 笛卡尔用 “=”表示现代“±”的含义, 而用∝或∝表示相等, 并且沿用到18世纪,1680年,莱布尼茨同时用=和 表示相等。“=”用作等号而普遍使用已经是18世纪的事了。

表示相等。“=”用作等号而普遍使用已经是18世纪的事了。

大于及小于符号。1629年,吉拉尔分别用ff和§表示大于和小于,1631年,在哈里奥特去世10年之后出版的他的《实用分析术》中,首次引入>和<表示大于和小于。同一年, 奥特雷德用和表示大于和小于,1647年又用 和

和 表示不大于和不小于。1634年,埃利贡用3/2和2/3表示大于和小于, 直到18世纪,>和<符号才为人们普遍接受, 1734年, 布盖(Bouguer, p., 法国, 发明了≥和≤号。

表示不大于和不小于。1634年,埃利贡用3/2和2/3表示大于和小于, 直到18世纪,>和<符号才为人们普遍接受, 1734年, 布盖(Bouguer, p., 法国, 发明了≥和≤号。

括号的作用在于表明运算的顺序。1484年,舒凯(chuguet, N., 法国) 用在一些项下面加横线的方式

示其后的各项应先进行运算,例如帕乔利(1494)用R

卡尔达诺也采用了这种方式, 还有一些意大利数学家直接引入了现代括号的雏形。1550年左右,邦别利用〔〕表示括号, 1572年他又用“”。1556年,塔塔格利亚用了“(”(现在括号的前一半)16世纪中叶德国数学家施蒂费尔的手稿中首次使用了完整的 “ ()”号, 但没有出版, 1608年, 克拉维斯最早在印刷本数学书中使用了这一符号, 1593年, 韦达引入了 “ {}”号,1631年出版的哈里奥特的书中在需要先进行运算的各项上加 ,同年,奥特雷德用在有关各项两端加“:”另作为括号,1646年范·舒滕(van Schooten,F,.荷兰)把横线加在有关各项的上方, 17世纪许多数学家如莱布尼茨(1672)、牛顿(1676)都沿用了这种方式。到18世纪, 圆括号和方括号才得到普遍使用。

,同年,奥特雷德用在有关各项两端加“:”另作为括号,1646年范·舒滕(van Schooten,F,.荷兰)把横线加在有关各项的上方, 17世纪许多数学家如莱布尼茨(1672)、牛顿(1676)都沿用了这种方式。到18世纪, 圆括号和方括号才得到普遍使用。

表示未知数的符号,古代埃及有一类“堆算”(参见该条)问题,其中用“堆”表示未知数。在仅有一个未知数时,印度人用“○”表示,为了与数0相区别,又有表示未知数的○下加一条竖线, 中国古代数学由于以文辞叙述为主, 在具体问题中是对具体的某些项目求解,长时间没有引入未知数的单独记法,到宋元时代的天元术(13世纪成熟)中,用“元”表示未知数。“未知量”一词的希腊文是αρ⍳θuos,丢番图一般用S表示未知数,并给出了未知数的正、负1—6次幂的记法。在欧洲,16世纪最流行的未知数记法有两种,一是用“未知量”一词的缩写或字头, 如赫克 (Hoecke, 荷兰) 1514年用pri, 卡尔达诺1545年用reb, 申贝尔(Schenbel,德国)1551年用ra。另一种是在未知数的系数上面或后面加数码,表示未知数的各个幂次,如邦别利1572年把4x2+4x写作 ·p↓/4; 斯台文1585年把2x+4写作2❶+4; 罗曼努斯(RomanusA.,荷兰)1593年把x45写作1(45);卡塔尔迪(Cataldi,P.A.,意大利)1610年把5x3·8x4=40x7写作53

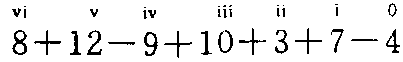

·p↓/4; 斯台文1585年把2x+4写作2❶+4; 罗曼努斯(RomanusA.,荷兰)1593年把x45写作1(45);卡塔尔迪(Cataldi,P.A.,意大利)1610年把5x3·8x4=40x7写作53 84 fa407;1619年,比尔吉把8x6+12x5-9x4+10x3+3x2+7x-4写作

84 fa407;1619年,比尔吉把8x6+12x5-9x4+10x3+3x2+7x-4写作 。此外,还有一些数学家引入了一些较为特殊的记号 (其中有的也来源于单词的缩写或字头), 如施蒂费尔1544年用x表示未知数;彪特1559年用ρ,等等,16世纪末至17世纪初,韦达引入了用拉丁文的元音字母作未知数, 用辅音字母作已知数的方式; 1637年,笛卡尔开始用字母表中的最后几个字母x、y、z等表示未知数(变量), 而用开头的一些字母a、b、c等表示已知数(常量), 后来为人们普遍使用。

。此外,还有一些数学家引入了一些较为特殊的记号 (其中有的也来源于单词的缩写或字头), 如施蒂费尔1544年用x表示未知数;彪特1559年用ρ,等等,16世纪末至17世纪初,韦达引入了用拉丁文的元音字母作未知数, 用辅音字母作已知数的方式; 1637年,笛卡尔开始用字母表中的最后几个字母x、y、z等表示未知数(变量), 而用开头的一些字母a、b、c等表示已知数(常量), 后来为人们普遍使用。

- 桃乌是什么意思

- 桃乡是什么意思

- 桃人是什么意思

- 桃仁是什么意思

- 桃仁四物汤是什么意思

- 桃仁当归汤是什么意思

- 桃仁承气汤是什么意思

- 桃仁散是什么意思

- 桃仁桂心汤是什么意思

- 桃仁汤是什么意思

- 桃仁煎是什么意思

- 桃仁粳米粥是什么意思

- 桃仁红花汤是什么意思

- 桃仁芍药汤是什么意思

- 桃仁鸡丁是什么意思

- 桃仔仁是什么意思

- 桃仔花是什么意思

- 桃仙岩石刻是什么意思

- 桃仙岭景区是什么意思

- 桃代李僵是什么意思

- 桃优质高效安全生产技术是什么意思

- 桃伤李仆是什么意思

- 桃偶是什么意思

- 桃僵李代是什么意思

- 桃儿七是什么意思

- 桃儿不该杏儿该是什么意思

- 桃儿骨子是什么意思

- 桃儿骨骨是什么意思

- 桃冈日录是什么意思

- 桃冈精舍是什么意思

- 桃凫是什么意思

- 桃刁是什么意思

- 桃则是什么意思

- 桃化坞木版年画(苏州)是什么意思

- 桃北村是什么意思

- 桃南瓜是什么意思

- 桃印是什么意思

- 桃县是什么意思

- 桃发武陵岸,柳拂武昌楼。是什么意思

- 桃叔是什么意思

- 桃叶是什么意思

- 桃叶伎是什么意思

- 桃叶女是什么意思

- 桃叶妓是什么意思

- 桃叶山是什么意思

- 桃叶柳花明晓市,荻芽蒲笋上春洲。是什么意思

- 桃叶桃叶儿心改变是什么意思

- 桃叶桃根是什么意思

- 桃叶橙是什么意思

- 桃叶歌是什么意思

- 桃叶歌二首是什么意思

- 桃叶歌(王献之)是什么意思

- 桃叶津头,莫愁湖畔,是什么意思

- 桃叶渡是什么意思

- 桃叶渡吴姬泛月是什么意思

- 桃叶渡江是什么意思

- 桃叶珊瑚是什么意思

- 桃叶蓼是什么意思

- 桃叶青山隔岸。是什么意思

- 桃叶风铃草是什么意思