戎Róng

现行较罕见姓氏。今辽宁之清原、内蒙古之乌海、湖北之利川等地均有分布。汉族姓氏。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶《潜夫论》载:“宋微子后。”则此当系出子姓。

❷本夷狄之国名,以国为氏,郑樵注云:“‘(鲁)隐公会戎于潜’之‘戎’也。杜预云:‘陈留济阳县东南有戎城。望出江陵、扶风。’”

❸《中文大字典》注引《尚友录》云:“戎,茙姓国。齐人夷戎之后。”

❹《姓氏考略》据《汉书》注云:“乌桓亦有戎姓,曰戎朱廆。”

汉代有戎赐,柳丘侯;唐代有戎昱。

戎róng

❶本兵器之總稱,引申指軍隊、士兵。揚雄《長楊賦》:“乃時以有年出兵,整輿竦戎。”

❷田獵,武事。《藝文類聚》劉楨《魯都賦》:“教民即戎,講習興師。”

❸戰車。班固《東都賦》:“元戎竟野,戈鋋彗雲。”

❹舊時中原對西北各族的泛稱。《文選》班固《西都賦》:“因茲以威戎夸狄,耀威靈而講武事。”馬融《樗蒲賦》:“伯陽入戎,以斯消憂。”

❺盛貌。見“戎戎”。

戎róng

❶兵器。《大雅·常武》一章:“整我六师,以脩我戎。”郑《笺》:“使之整齐六军之众,治其兵甲之事。”

❷战事。《小雅·雨无正》四章:“戎成不退,饥成不遂。”毛《传》:“戎,兵;遂,安也。”马瑞辰《通释》:“戎成不退,外患炽而敌势强也。饥成不遂,内灾起而兵力弱也。不退,指敌言;不遂,指周民言。”《大雅·抑》四章:“用戒戎作,用逷蛮方。”毛《传》:“逷,远也。”郑《笺》:“逷,当作 ‘剔’。逷,治也。蛮方,蛮畿之外也。此时中国微弱,故复戒将率之臣以治军实。女当用此备兵事之起,用此治九州之外不服者。”

❸大。《大雅·思齐》三章:“肆戎疾不殄,烈假不瑕。”毛《传》: “戎,大也。”郑《笺》:“烈、假,皆病也。瑕,已也。文王于辟雍德如此,故大疾害人者,不绝之而自绝;为疠瘕之行者,不已之而自已。言化之深也。”马瑞辰《通释》:“诗两‘不’字,皆句中助词。”王先谦《集疏》:“诗盖言文王德化入人至深。凡大为人所疾恶者已殄绝矣。瑕、遐古通用。言凡如恶病害人者已遐远矣。”

❹邦助,相助。《小雅·常棣》四章:“每有良朋,烝也无戎。”《鲁诗》说:“每有,虽也。”毛《传》: “戎,相也。”朱熹《集传》:“烝,发语声。戎,助也。虽有良朋,岂能有所助乎?”

❺你。《大雅·民劳》四章:“戎虽小子,而式弘大。”郑《笺》:“戎,犹女也。式,用也。弘,犹广也。今王女虽小子自遇,而女用事于天下甚广大也。《易》曰:‘君子出其言善,则千里之外应之,况其迩者乎?出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎?’是以此戒之。” 《大雅·崧高》七章:“戎有良翰,不显申伯。”良翰,好的支柱。翰,hàn,筑墙的木柱。不显,显耀。不,语助词、无实义。毛《传》:“显矣申伯也。”郑《笺》:“女乎有善君也。相庆之言。”申伯,宣王之舅,受封谢地,谢人称他为国家的支柱。《大雅·韩奕》一章:“王亲命之,缵戎祖考。”郑《笺》:“戎,犹女也。”孔《疏》:“王身亲自命之云:汝当绍继光大其祖考之旧职,复为侯伯。”《大雅·江汉》四章:“肇敏戎公,用锡尔祉。”毛《传》:“肇,谋;敏,疾;公,事也。”郑《笺》:“戎,犹女也。今谋女之事乃有敏德,我用是故,将赐女福庆也。”

❻西戎,古国名。《鲁颂·閟宫》五章:“戎狄是膺,荆舒是惩。”毛《传》:“膺,当。”抵御、抵挡。朱熹《集传》:“戎,西戎;狄,北狄。”活动于齐、鲁、晋等诸侯国以北的少数民族部落。荆,楚国。舒,楚的盟国,舒国。《孟子》赵岐注:“膺,击也;惩,艾也。周家时击戎狄之不善者,惩止荆舒之人,使不敢侵陵也。”

戎

读音r·ong(ˊ),为ong韵目,属eng—ong—iong—ueng韵部。如融切,平,东韵。

❶军队;军事。

❷我国古代的少数民族,居于西部。

戎rong

❶兵器,士兵,军队,战争。成语:“兵戎相见”。《礼记·月令》:“天子乃教于田猎,以习五~。”(田:打猎。五戎:弓矢、殳、矛、戈、戟五种兵器。)《国语·晋语一》:“有男~必有女~。”《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“戎阵整齐。”

❷泛指西部少数民族。《礼记·王制》:“西方曰~。”

戎róng

❶〈文〉兵器

△ 兵~相见。

❷〈文〉指军队或军事

△ 投笔从~。

❸我国古代称西部的民族

△ 西~。

❹姓。

戎

❶军事;军队:~马︱~装︱~首︱~机︱~行(hang)︱~马倥(kong)偬(zong)︱投笔从~。

❷古代兵器的总称:兵~︱五~。

❸我国古代称西方的民族:西~。

○元~(主将)。

戎róng

❶ 兵器:兵戎。

❷ 军队,军事:戎马一生│投笔从戎。

❸ 中国古代对西方民族的称呼。

❹ 姓。

戎

原意为兵器的总称。《诗·大雅·常武》:“整我六师, 以修我戎。”即指兵器,后引申为军队、士卒。《易·同人》:“伏戎于莽。”又指战车;《诗·小雅·六月》:“元戎十乘。”又指征伐;《书·泰誓》:“戎商必克。”

戎rong

戎服 戎行(hang) 戎机 戎马 戎首 戎衣 戎装 兵戎从戎 元戎1 戎马倥(kong)偬(zong) 戎马生涯 兵戎相见 贻误戎机 投笔从戎

戎róng

古代泛指我国西北少数民族:铜铸金镛振纪纲,声传海外播~羌。(五一·1181)按,戎羌,西戎中的羌族。

戎

❶猶“女(汝)”。《詩經·大雅·民勞》: “戎雖小子,而式弘大。” 毛傅:“戎,大也。” 鄭玄箋: “戎,猶女也。”《詩經·大雅·崧高》: “周邦咸喜,戎有良翰。” 鄭玄箋: “戎,猶女也。” 《詩經·大雅·烝民》: “纘戎祖考,王躬是保。”毛傅: “戎,大也。”鄭玄箋: “戎,猶女也。”《詩經·大雅·韓奕》: “王親命之,纘戎祖考。” 毛傅: “戎,大。” 鄭玄箋:“戎,猶女也。” 《詩經·大雅·江漢》:“無曰予小子,召公是似,肇敏戎公,用錫爾祉。” 毛傅: “戎,大。” 鄭玄箋: “戎,猶女也。”

❷西方曰戎。《周禮·夏官·職方氏》: “職方氏掌天下之圖,……五戎。”鄭玄注: “鄭司農云: 西方曰戎。”

❸兵也。《禮記·檀弓上》: “戎事乘驪。”鄭玄注: “戎,兵也。” 《禮記·中庸》: “武王瓚大王、王季、文王之緒,壹戎衣而有天下。” 鄭玄注: “戎,兵也。” 《論語·子路》: “子曰: 善人教民七年,亦可以即戎矣。” 鄭玄注: “戎,兵也。” (敦煌殘卷唐寫本《論語》 鄭注)

同“駥”。

戎róng

〖名词〗

一、指西戎。是中原人对西北各族的泛称(16)。《王孙满对楚子》:楚子伐陆浑之戎。——楚王攻打陆浑的戎人。《驹支不屈于晋》:晋御其上,戎亢其下。——晋国在前边抵挡,我们戎人在后边抵抗。《李斯谏逐客书》:昔穆公求士,西取由余于戎。——从前秦穆公招纳贤士,从西边的戎族得到由余。

二、士兵,军队(2)。《祭公谏征犬戎》:欣戴武王,以致戎于商牧。——高兴地拥戴周武王,才出兵到商郊牧野。《诸稽郢行成于吴》:王不如设戎,约辞行成。——君王不如一面部署军队,一面用谦卑的话去求和。

戎róng

❶ 兵器。《礼记·月令》:“(季秋之月)是月也,天子乃教于田猎,以习五~。”(五戎:五种兵器,弓、殳、矛、戈、戟。)《诗经·大雅·常武》:“整我六师,以修我~。”特指兵车。《诗经·小雅·六月》:“元~十乘,以先启行。”(元:大。)《左传·僖公三十三年》:“梁弘御~,莱驹为右。”

❷ 军队,士兵。《左传·成公二年》:“臣辱~士,敢告不敏,摄官承乏。”(不敏:不聪明,不会办事。摄官:任职。)《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“~陈整齐。”

❸ 军事,战争。《左传·僖公十五年》:“使我两君匪以玉帛相见,而以兴~。”《韩非子·外储说左下》:“是故修车马,比卒乘,以备~事。”

❹ 大。《诗经·周颂·烈文》:“念兹~功,继序其皇之。”

❺ 汝,你。《诗经·大雅·民劳》:“~虽小子,而式弘大。”(式:作用。)

❻ 古代我国西部少数民族的泛称。《礼记·王制》:“西方曰~。”《隆中对》:“西和诸~,南抚夷越。”

戎*róng

C8D6

❶军旅,军队:投笔从~/~马生涯/~装。

❷古代泛指中国西部的少数民族:西辟之民曰~(《大戴礼记》)。

❸古国名。故地在今山东省境内。

❹姓。

外敌

对外敌的蔑称:犬羊 犬戎

对敌寇的贬称:贼虏

外来的敌寇:外寇

外来入侵者:寇 边虏

来自海上的外国侵略者:鲛奴

入侵的敌人:寇敌

从国外入侵的敌人:戎 敌寇 寇贼

侵犯边疆的敌寇:边寇

强大的敌寇:强寇 强竖

(外来的敌人:外敌)

战争

战(战尘;战伐;空~;海~;水~;炮~) 仗 斗争

比喻战争:戎 火(烟火;骊火;兵火;战火) 燹 烽(烽候;烽燹;烽堠;烽狼;烽烟;烟烽;爟烽) 戈(戈甲;戈马;戈矛;戈铤;兵戈) 兵(兵甲;兵革;兵戎;兵战;刀兵;甲兵) 氛烟 狼烟 硝烟 烟尘 金革(金革之声) 白刃 甲胄 铁血(~年代) 锋栝 锋镝 锋镞 末德 军旅 遗爝 鞭血

战火,战乱:风烟

战争,战乱:烽火 烽爟

正义的战争:义战 圣战

非正义的战争:侵略战争

一个国家内部的战争:内战

贼寇进犯的战火:贼烽

战争的气氛:战云 征云

不大的战争:风尘小警

战争激烈:龙战鱼骇

战争激烈,血流成河:龙血玄黄 龙战玄黄

战争扩大:战火漫延

到处是战争:漫天烽火

战火到处燃烧:风烟满目

战火遍及各地:烽火连天 兵火连天 烟火连天 天连烽火 连天烽火

战火四起,到处动荡不安:风烟四起 烽烟四起 烟尘四起

战争结束:止戈散马

(国家间、民族间、集体间的武装斗争:战争)

另见:军事 兵法 用兵 打战 战斗

武器

兵(兵器;兵械;兵刃;兵刀;兵戎;兵杖;~弩;兵戟;戈兵;甲兵;刀兵) 械(兵械;甲械;威械;缴~) 金(金刀) 铁(手无寸~) 戟(戟戈;戟盾;刀戟;朱戟;剑戟) 斧(斧钺) 戈(戈刃;戈兵;戈矢;戈甲;戈殳;戈剑;戈盾;戈戟;戈棘;戈铠;戈鋋;锋戈;干戈) 枪(枪械;枪只;枪支;枪火;枪杆;枪桿;枪戟;刀枪) 戎(戎具;戎器;戎钺) 矛戟 矛弧 甲仗 甲弩 矢刃 刀箭 刀楯 刀槊 刀麻 刀戟 剑槊 尺铁 战具 武具 凶器 家伙 飞锋 锋刃 锋鍉 锋镝 锋镞 兜鞬 鞬弭 铲铗 战器 火器 角距 干橹 鱼鞞 飞锋(足拨~)

武器的总称:桴革 器仗 器杖

兵器和甲胄的总称:兵革

武器、盔甲:器甲 兵甲

武器和弹药:火(火器;~炮;军火)

武器和鲜血:铁血

武器锐利:兵利

刀、枪之类密集众多:麻林

武器破损残缺:斧破斨缺

兵器的尖端:锋端 锐标

炮口、枪口:钢口

手里没有任何武器:手无寸铁 手无寸刃手无尺铁 身无寸铁(用于杀伤敌人和破坏敌方作战设施的器械装置)

另见:军队 士兵 执持 抵御 杀人

军队

军(军马;军伍;军师;军戎;军班;三~;大~;骑~;空~) 旅(军旅) 兵(兵马;兵戈;兵师;兵旅;兵队;兵众;甲兵;鹤兵;步~;工~) 伍(士伍;队伍;行伍;部伍;褚伍;戎伍;尺竹伍符) 师(师众;师徒;兴~)武装(~力量) 人马 卒乘 行列行阵 行陈 车革 居曲 部曲 麾旌 麾旆 麾斾 鹤仗 毒帜 营马 戎行 戎马 戎骖

古代的军事集合体:军团

军队的统称:部(部队) 军旅 云旅

军旅,部伍:云队

军队,军事:戎轩

军队,士兵:武卒

行伍,军队:戎戍

士兵,军队:兵戎 兵甲

与军队有关的:戎(~事) 兵(~务;~器)

军队各部:诸校

整个军队:全军

全部军队:六师

全军中除主力部队以外的部分军队:偏师

军队的前列:锋

军队的前导:军导

京师的军队:中军(~宝账)

先头部队:前锋(前锋军) 前军 前阵 前驱 驱先

先头部队,先行者:前茅

先锋,先头部队:头哨

作战的先头部队:头阵

军队作战时在正面部队两侧的部队:两翼

作战时部队的两翼:侧翼 翼侧

一个队形的左侧或右侧:翼(右~;两~;轻~)

后续部队:后军

行军时走在最后的部队:殿军

行军时居于尾部者:后殿

居后续进的部队:后继 踵军 后军 后系

另见:士兵 队伍 军容 军营 军帐 保卫 守卫 防守 作战

军事

兵 戎(戎事;戎机;戎马;戎公;戎功;戎旅;戎轩;戎昭)

军事和政治:曲政

军中政事:戎政

军中要务:军要

有关军事的:武(~备;~功)

与军队或战争有关的事情:武事 鹰扬 武化 弓马

兵略,武事:玉钤

兵戎之事:军实

武功之事:提刀弄斧

军旅之事:胄科 戎行

军事凶险可怕:兵凶战危

另见:战争 军队 战斗 用兵 军事工作

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

征讨

征 讨(讨伐;讨战) 狩 戎 刑斩伐 挞伐

征讨,掩袭:讨掩

帝王的征讨或诛罚:天诛

征伐叛乱:讨戎

征讨怀异心的叛逆者:讨贰

征讨和剪除凶恶残暴的势力:讨恶翦暴

征伐远方:远征

征讨罚罪:讨罚

天子的征讨或杀戳:灵诛

前往征讨:徂征

招抚征讨:讨召 招讨

向东征伐:东征

向北方进军征讨:北伐

四处征讨:东荡西除 东荡西驰 东除西荡

轻率出兵征讨远方:轻动远举

(出征讨伐:征讨)

兵

兵(兵士;兵丁;兵子;兵人;兵革;兵勇;营兵;大~;小~;女~)士(士兵;士卒;营士) 卒(卒子;军卒;甲卒;兵卒;部卒;营卒) 勇(游~) 军(军兵;军卒;军汉;军健;军众) 戎(戎士;戎兵;戎卒;戎甲) 甲士 斗人 斗夫 武夫(一介~) 兜鍪 控弦行夫 健儿 营伍 韎韦

兵的隐语:丘八

有军籍或有服兵役的人:士(上~;中~)军人

士兵、军队:组甲

军队,士兵:戎

部队士兵的总称:兵员

军队最基层的成员:战士

士兵和低级武官的总称:兵弁

旧时民间对士兵、警察的称呼:老总

勇猛凶悍的武夫和士兵:勇夫悍卒

另见:特工 军人 保卫 防守

你

你 汝 而(~父) 乃(~祖) 侬(阿~) 恁 伊(~家) 戎 倷伲

你,你的:尔

敬称你:您 恁

你的:若(~翁;~辈;~父) 乃(~父;~兄) 而

你们:戎 你等 尔等 汝辈 若曹 若辈 若属

戎róng

如融切,平东。

❶兵器,武器。《吕氏春秋·季秋》:“教于田猎,以习五~”。高注:“五~,五兵,谓刀剑矛戟矢也。”

❷士兵,军队。《三国志·蜀·诸葛亮传》:“~阵整齐。”

❸军事,战争。《左传·成公十三年》:“国之大事,在祀与~。”

❹古代西部民族的统称。张九龄《奉和圣制送尚书燕国公赴朔方》“闻风六郡伏,计日五~平。”

❺征伐,征讨。《国语·周语》:“~商必克。”

❻见“冯戎”。

〖戎〗 粵 jung4〔容〕普 rónɡ

❶ 兵器,有成語「兵〜相見」。許慎《說文解字》:「〜,兵也。」《禮記.月令》:「是月也,天子乃教於田獵,以習五〜。」❷ 兵車。左丘明《左傳.僖公三十三年》:「梁弘御〜,萊駒為右。」

❸ 軍隊。陸以湉《冷廬雜識.卷七.陳忠愍公》:「有武進士太湖劉國標為公所賞識,隨行〜間。」

❹ 軍事,戰爭。柳宗元《封建論》:「列侯驕盈,黷貨事〜。」(黷:貪求。)

❺ 古代對西部少數民族的統稱。李華《弔古戰場文》:「古稱〜、夏,不抗王師。」

戎

中国西北古代各族泛称。亦称“西戎”。殷周时有鬼戎、余无之戎等。周初西戎指织皮、昆仑、析支、渠搜等。春秋时指绵诸、绲戎、翟、䝠、义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎等八部。分布于黄河上游及甘肃西北部,后逐渐东迁至甘肃东南部,陕西西北部一带与秦相邻。公元前771年,犬戎,即绲戎与申侯联合,攻打周朝,灭西周。战国时期,迁入中原诸戎融入华夏,其余大部分为秦吞并。由于戎往往与胡杂居相处,所以二者名称往往相混。三国两晋南北朝时期,居住于甘肃、青海一带的吐谷浑、宕昌、邓至等部族也被称为西戎。

戎

中国古族名。支系众多。殷周有鬼戎、西戎、余无之戎等。春秋时有己氏之戎、北戎、允戎、伊洛之戎、犬戎、骊戎、戎蛮七种。秦国西北有狄、䝠(yuan)、邦(gui)、冀之戎、义渠之戎、大荔之戎。晋国及其以北有大戎、条戎、奔戎、茅戎和林胡、楼烦之戎。燕北有山戎。今豫陕交界一带有扬拒、𣐩皋、伊碓之戎和陆浑之戎等。多从事游牧,部分从事农耕。与先秦时期的华夏各族时战时和。一说“戎”在殷代为狁、绲戎、大戎等。后因迁徙而加地名以为区别。

104 戎

中国西北古代民族,殷周有鬼戎、西戎等,《禹贡》认为是指织皮、昆仑、析支、渠搜等,《史记·匈奴传》认为是指绵诸、绲戎、翟豲、义渠、大荔、乌氏、朐衍等。分布在黄河上游及甘肃西北,后陆续东迁,其中犬戎(绲戎)于周幽王31年(前771)攻杀周幽王。春秋时有己氏之戎、北戎、允姓之戎、伊洛之戎、犬戎、骊戎、戎蛮等七种。秦国西北有狄豲邽冀之戎、义渠之戎、大荔之戎。晋北有林胡、楼烦之戎。燕北有山戎。战国时迁居中原诸戎,渐融入华夏,义渠、大荔灭于秦,林胡、楼烦灭于赵。而山戎不复见于史。

戎

中国古代对西部各族的泛称。殷周时即以戎作为族称。周灭商之前,主要用以称呼周原附近与周为敌的各部落,因较集中于周原以西陇山地区,故称为西戎。周人在古公亶父以前,分布于泾水上游,与戎狄杂处。后因不堪戎狄的攻掠,举部迁徙于周原,与姜姓部落世为婚姻,革戎俗,发展农业,奠定了立国之基。到季历与文王时,周族便对诸戎展开征伐。当时西落鬼戎是最强的游牧部族,属劲敌。周文王时诸戎虽已臣服,但叛服不常。周武王灭商后,“放逐戎夷泾洛之北,以时入贡,命曰‘荒服’。”周穆王从陇以西迁戎至泾水上游之太原,不料想此后竟成了周室邻近王畿的威胁。进入春秋时期,戎的种类增多,而且分布地区很广。当时有己氏之戎、北戎、允姓之戎、伊洛之戎、犬戎、骊戎、戎蛮七种。分布区为:镐京与岐周地区、伊洛地区、鲁西及豫北地区、晋国周围地区、陇山与陇以西地区。诸戎在与周及其封国的争战中逐渐迁徙到诸夏境内,但直到春秋的中晚叶仍大体保持游牧民族的特点。到春秋战国之际,伊洛地区诸戎已被韩、魏并灭,姜戎不复见于记载,鲁西豫北及豫南地区诸戎,也都已被楚国及齐、鲁等兼并,崤山以东诸戎部落已被吞灭,戎人也都加入华夏行列。只有陇山地区及陇以西、或与秦长期交往被华化,或在陇以西逐渐形成氐羌族群,成为秦汉以后氐羌族群的先驱。

戎

又作“西戎”。中国西北古代各族通称。1.殷周时有鬼戎、西戎等。春秋时分为七部。后或融于华夏,或分为多部与胡杂处。2.旧时对西北各族含轻侮意之称。

戎róng

❶军事,军队。如:戎马,戎装,从戎。

❷中国古代称西方的民族。

❸姓。

戎

古代少数民族。今天水境内居住者,为西戎支。传说禹封舜少子于西方,此后,舜之后裔便世为西戎部落首领。戎人各自分散居溪谷,以畜牧为主,兼及种植业。西戎与中原王朝的关系,若即若离。中原王朝强盛时,为依附关系;衰落时,脱离依附,甚或向中原王朝属地进攻。西周孝王(前891—前 886 年) 封嬴非子于今陇山西麓设秦邑后,戎人受到秦人的攻略。至周宣王前期(周宣王前 827 年继立),秦人全力向戎人进攻,今渭河河谷以至西汉水流域为秦人所据,戎人被迫依附于秦,或迁徙周邻地区。秦文公东迁后,境内渐复为戎人所据,并形成邽戎、冀戎、绵诸戎、豲戎等较强的部落。邽戎居今渭河及主要支流河谷地区,冀戎居今藉河上游及甘谷境内,绵诸戎居今清水县西部,豲戎则在今武山县北部等地。秦武公十年(前 688 年),秦国遣军攻伐陇右,击败当时实力较强的邽戎和冀戎,并废除戎人部落统治体制,设邽、冀两县直隶于秦王室。绵诸戎、豲戎等被迫再次臣服于秦。秦灭邽戎后,还将其他部分戎人迁往关中东部,设下邽县(位于今陕西省渭南市),由此,今天水境内戎人实力大为减弱。两县内未迁戎人开始同化,与秦人逐渐融合。秦穆公三十七年(前 623年)秦又大举攻伐西戎。由于绵诸、豲戎等再次归附,其部统治才得以继续维持。其后,秦惠公五年(前 395 年) 秦攻降绵诸戎,秦献公元年(前 384年)又灭豲戎、俘豲王。从此,除迁徙、战死者外,仍居境内者与秦人交融,成为后来汉族的一部分。

戎rónɡ

❶ [书] (军事; 军队) army; military affairs: 投笔从 ~ cast aside the pen to join the army; give up intellectual pursuits for a military career

❷ (中国古代称西方的民族) an ancient name for the peoples in the west

❸ (姓氏) a surname: ~ 阳 Rong Yang

◆戎马 [书] army horse; 戎马倥偬 Soldiers and horses are in great haste — busily engaged in warfare.; 戎装 [书] martial attire; 戎装打扮 in military dress; clad in uniform

戎

❶ arms; weaponry

❷army; military affairs

兵~相见resort to arms/投笔从~cast aside the pen and take up the gun; give up the career of a scholar for that of a soldier

戎

古代西北和北方诸少数民族的泛称。初见于西周,春秋战国时广为使用。《后汉书·西羌传》:“及平王之末,周遂陵迟,戎逼诸夏。自陇山以东,及乎伊、洛,往往有戎。于是渭首有狄、䝠、邽、冀之戎,泾北有义渠之戎,洛川有大荔之戎,渭南有骊戎,伊、洛间有杨拒、泉皋之戎,颍首以西有蛮氏之戎。”《史记·匈奴列传》:“晋北有林胡、楼烦之戎,燕北有东胡山戎,各分散居溪谷,自有君长,往往而聚者百有余戎。”或说:“随世异名,因地殊号……曰戎曰狄,皆中国人所加之。”(《观堂集林》13)西周时犬戎最大,幽王十一年(前771),与西戎、申侯联合,杀幽王。周室东迁,后其地为秦所并。秦穆公得由余,伐戎王,开地千里,遂霸西戎。以后,诸戎相继为秦、楚、晋(韩、赵、魏)、燕国所并。战国末年,匈奴兴起,部分并入匈奴,或向西迁移。以游牧为主,有的有城郭,经济发展极不平衡。一说,为我国古代单独存在过的一个民族,居西方,发祥于陇山东西和泾、洛上游,西周后迁往各地,春秋战国时为西部少数民族的泛称。

戎

(1)民族名。春秋时散布于渭水流域和黄河中下游一带。《左传》文公十六年记戎人伐楚。这支戎人的所在不详,或以为应在楚国北方,是居于汝水源地的戎蛮或伊水河谷的陆浑之戎。(2)楚方言。意为拔。见《方言》卷3。

戎

古族名。《礼记·王制》:“西方曰戎。”初活动于我国西北部地区,后部分向东迁移。殷周时有鬼戎、西戎。春秋时分为七种:己氏之戎、北戎、允姓之戎、伊洛之戎、犬戎、骊戎、蛮氏之戎。秦国西北有狄䝠、邦冀之戎、义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎等。战国时,晋北有林胡、楼烦之戎,燕北有山戎。各分散居于山谷,自有君长。“戎”也曾是中原地区对西北各族的泛称。

戎róng

❶

❷ 兵

❹ 投笔从

戎

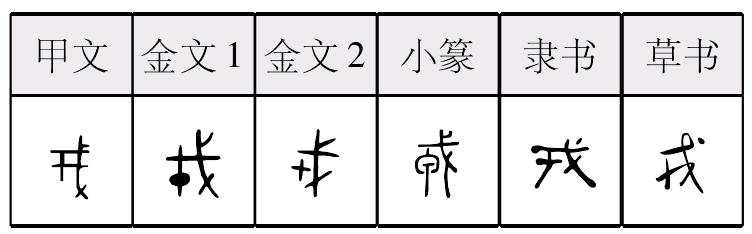

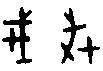

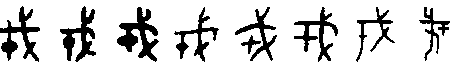

戎,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

从戈从盾會意,本是兵器的總稱,引申爲戰爭、征伐等義。或用作古代方國名。又泛指我國古代西部少數民族。卜辭或用作地名。銘文或用軍事義,或指周人四境外的少數民族。提示: 依次比較甲骨文、金文字形,均可以清晰看出 “戎”字的演變過程,同時可知《説文》从戈从甲之説實誤。又,同一時代的字形或書寫風格一般固然相對近似,但因爲地域或個人書寫習慣的緣故 (如或應時而變,或守舊復古),也不能一概而論,如金文 “戎” 字第三、四、五字形皆同屬西周早期,但書風却有明顯差異。

楚簡帛文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。參見076.盾字條。

,古隸典型。參見076.盾字條。

戎róng

甲骨文为象形会意字,右边是进攻的武器“戈”,左边是防御的武器“十”(甲或盾牌)。可作古代兵器的总称。弓、殳、矛、戈、戟谓之“五戎”。《说文》:“戎,兵也。”兵戎相见,便是打仗。作声符生成的字有:

róng

绒(绒线)

狨

戎.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆róng

篆róng

[十(盾,意符)+戈(矛,聲→戎(古代兵器的總稱)稱西部民族〈西戎、戎狄〉。)]

[春秋] 左丘明《左傳·襄公十四年》:“我諸戎飲食衣服不與華同。”(我們邊戎之人和華夏之人飲食衣服都不相同。)

[唐] 杜牧《河湟》:“牧羊驅馬雖戎服,白髪丹心盡漢臣。”

△戎róng

6画 戈部

(1) 〈书〉 兵器: 兵~。

(2) 军事;军队: ~马|~装|投笔从~。

(3) 我国古代称西方的少数民族: 西~。

戎( )

)

甲骨文合集6906,殷

貞 其隻征戎。

其隻征戎。

按: 从戈从盾之初文。

甲骨文合集21252,殷

……允戎。

甲骨文合集20551,殷

告戎邑……

甲骨文合集21897,殷

……戎……

甲骨文合集22043,殷

丁未卜,其征戎,翌庚戌。

甲骨文合集20168,殷

□雀□戎乎……

戎刀爵,殷周金文集成8239,殷

戎刀。

史戎鼎,殷周金文集成2169,西周早期

史戎乍(作)寶(尊)鼎。

大盂鼎,殷周金文集成2837,西周早期

廼 (召)夾死(尸)

(召)夾死(尸) (司)戎。

(司)戎。

按: 此處指軍事。

戎作從彝卣,殷周金文集成5124,西周早期

戎乍(作)從彝。

臣諫簋,殷周金文集成4237,西周中期

井(邢)𥎦(侯)𪠑(搏)戎。

翏生盨,殷周金文集成4459,西周晚期

孚(俘)戎器。

秦王鐘,殷周金文集成37,春秋晚期

救秦戎。

七年邦司寇矛,殷周金文集成11545,戰國晚期

上庫工帀(師)戎閒。

董武鐘,殷周金文集成34,戰國

戎𧻚搏武。

曾侯乙墓179,戰國 牧之晶(參)匹駒

牧之晶(參)匹駒 。戎

。戎 (路)。

(路)。

按: 戈左上增一横筆。

上海博物館藏戰國楚竹書三·周易38,戰國

啻(惕) (號), 莫譽(夜)又(有)戎,勿卹(恤)。

(號), 莫譽(夜)又(有)戎,勿卹(恤)。

上海博物館藏戰國楚竹書六·用曰14,戰國

克 (獵)戎事, 台(以)員(損)四戔(踐)。

(獵)戎事, 台(以)員(損)四戔(踐)。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問113,戰國至秦

臣邦真戎君長,爵當上造以上,有罪當贖者,其爲群盜,令贖鬼薪鋈足。

馬王堆漢墓帛書·老子乙本卷前古佚書,西漢

外戎内戎,天將降央(殃)。

居延新簡EPT59.49A,西漢

遠士吏戎敢言。

漢印文字徵

撫戎司馬。

漢印文字徵

薄戎奴。

漢印文字徵

李戎私印。

漢印文字徵

左戎私印。

蕩陰令張遷碑陽,東漢

南苞八蠻,西羈六戎。

元均及妻杜氏墓誌,東魏

好謀如成,臨戎弛析,肆力懃王,陳師掃惡。

元壽安妃盧蘭墓誌,北周

文貞殉節元戎,忠臣天下,封墳式墓,宛在芒山。

按: 元戎,本爲大的兵車,如《詩·小雅·六月》: “元戎十乘,以先啓行。”此處喻指軍隊、軍事。

段威墓誌,隋

地迩邊裔,俗雜戎羌。

按: 戎,少數民族名。

崔延墓誌,唐

綏戎撫人,軍理俗阜。

《説文》: “ , 兵也。 从戈从甲。 ”

, 兵也。 从戈从甲。 ”

甲骨文从戈从盾之初文,會兵器之意。後“盾”之初文省寫作“十”形(古文字“甲”),遂亦可認爲“从戈从甲”。隸變楷化作“戎”。

“戎”字本義爲兵器。卜辭中用作方國名,或某族名。後泛指戰爭、征伐。石刻文獻中或用作少數民族專名。

戎★常◎常

rónɡ表意,甲骨文、金文1、小篆从戈从盾,戈和盾都是古代兵器;金文2把盾形简省为十,隶定为“戎”。本义为一种兵器,引申为兵卒、军队、军事、戎族(古代称我国西部少数民族)等。

【辨析】

❶以“戎”作音符构成的形声字一般读rónɡ:绒、狨。

❷戎/戍/戉/戌/戊/戒 见436页“戊”。

戎 (róng)

(róng)

从戈,从甲。鐘鼎“甲”字多作“十”,故隸作“戎”。

【按】戎,《説文》:“兵也。”即兵器的總名。《禮記·月令》:“以習五戎。”五戎,弓、殳、矛、戈、戟。

戎.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶róng

隶róng

【析形】会意字。甲骨文、金文字形从戈,从十(像盾牌之形),戈以进攻,盾以防御,合以指战斗兵器。古文字“十”与“甲”形近,故小篆字形讹从甲。隶、楷字形从甲骨文、金文字形的写法。

【释义】《说文》:“兵也。”本义是古代兵器的总称。使用兵器的是军人,故又引申为军队、士兵。军队是进行战争的,故又指军事,战争。也指与军旅有关的事物。[投笔从戎]指弃文从武,发奋立功。[戎马生涯]指从事征战的生活、经历。

【shape analysis】It is the associative character.In Oracle and Bronze Inscriptions the meaningful parts are戈(gē,a kind of weapon )which is aggression and十(shí,looks like shield)which means defense.It means the tools for the war.

【original meaning】Ancient weapons.

*戎njəwng

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,兵也。 从戈、甲。

,兵也。 从戈、甲。  ,古文甲字。(十二篇下)

,古文甲字。(十二篇下)

盔甲和兵戈皆兵戎之事?

- 𰎏脊顶是什么意思

- 𰏕是什么意思

- 𰏕子是什么意思

- 𰏜是什么意思

- 𰏜篼是什么意思

- 𰏟是什么意思

- 𰏟裙是什么意思

- 𰏲是什么意思

- 𰐿是什么意思

- 𰐿子是什么意思

- 𰑄是什么意思

- 𰑆是什么意思

- 𰒆是什么意思

- 𰒆兜是什么意思

- 𰒆蔽是什么意思

- 𰓄是什么意思

- 𰓆是什么意思

- 𰓆汗是什么意思

- 𰓆牢是什么意思

- 𰓆痧胀是什么意思

- 𰓆空是什么意思

- 𰓆紧是什么意思

- 𰓗是什么意思

- 𰓗小伙是什么意思

- 𰓗秤是什么意思

- 𰓗秤棒是什么意思

- 𰓙是什么意思

- 𰓙定是什么意思

- 𰓙扣是什么意思

- 𰓙钉是什么意思

- 𰓜是什么意思

- 𰓬是什么意思

- 𰓬到碎碎是什么意思

- 𰓬掉是什么意思

- 𰓱是什么意思

- 𰓱𰓱是什么意思

- 𰓷是什么意思

- 𰓷就是什么意思

- 𰓻是什么意思

- 𰔇是什么意思

- 𰔇大印的是什么意思

- 𰔇肩是什么意思

- 𰔋是什么意思

- 𰔛是什么意思

- 𰔫是什么意思

- 𰔺是什么意思

- 𰕈是什么意思

- 𰕐是什么意思

- 𰖠是什么意思

- 𰖠𰖠热是什么意思

- 𰖻是什么意思

- 𰗙是什么意思

- 𰗙子是什么意思

- 𰗚是什么意思

- 𰗢是什么意思

- 𰗦是什么意思

- 𰘀是什么意思

- 𰘅是什么意思

- 𰘅子是什么意思

- 𰘜是什么意思