小脑

(反)大脑

小脑xiǎo nǎo

后脑的一部分。1851年合信《全体新论·全身骨体论》:“枕骨里面有四微凹处,其形如盆,近髓孔后之两大盆乃盛小脑者,略上之两小盆乃盛大脑之后叶者也。”1857年合信《西医略论》卷中:“脑有大小两枚,大脑司觉悟,小脑司动作。”

小脑

从进化上来看,小脑的发展与动物生活方式的变换有密切的关系。当动物只有躯干运动时(如圆口类动物),只有原始小脑;当动物依靠鳍或肢体运动时,出现了旧小脑;当动物以躯干撑离地面,运动方式复杂时,出现了小脑半球,即新小脑。因而小脑的发育及机能与身体的运动状况有着密切的关系。人类小脑的上述三个部分的机能各有侧重,又相互密切配合。原始小脑与内耳的平衡器官有神经纤维联系,主要维持身体平衡;旧小脑与脑干有密切的联系,调节全身的肌紧张以维持身体的姿势;新小脑与大脑皮层的关系密切,能协调大脑皮层发动的随意运动,新小脑的这一作用是通过调节随意运动的力量、方向和稳定度来实现的。它所以有这样重要的作用,是因为新小脑一方面接受大脑皮层下达的运动指令,另一方面,外周活动的后果可通过最快的传导途径向小脑报告,新小脑将这两种信息比较后,再发出返回信息到达大脑皮层,再由大脑皮层发出指令调节身体的运动。新小脑在运动的协调中的作用,首先表现在精巧运动的形成和熟练方面。例如学习打字动作的过程:在开始学习时,小脑尚未发挥作用。在学习过程中,小脑不断比较大脑皮层的指令和完成的实际效果,,从而纠正运动中的偏差。当精巧运动逐渐熟练完善后,小脑就贮存了一套程序。运动一开始,大脑皮层就从小脑中提取信息,提前返回大脑皮层进行校正,这时运动快速准确,几乎不需思考,致使复杂而精巧的运动是非常协调的。

小脑cerebellum

脑的一部分。位于中脑与延髓之间,在大脑半球后方。哺乳动物的小脑可分为中间的蚓部及两侧的小脑半球。表面有深陷的小脑沟和凸起的小脑回,剖面表层为小脑皮质(灰质),深层为小脑髓质(白质),因其切面呈树枝状,又称小脑髓树。小脑与维持肌肉张力及身体平衡有关。

小脑

位于颅后窝。小脑上面平坦,两侧膨隆的部分称小脑半球,半球上面前1/3与后1/3交界处,有一深沟,称原裂。小脑分为3叶:绒球小结叶、前叶、后叶。小脑分灰质、白质,皮质细胞从外至内分3层:分子层,细胞层,颗粒层。皮质内有5种神经元。

小脑xiaonao

脑的一部分。位于大脑的后下方,颅后窝内,延髓和脑桥的背面。可分为中间的蚓部和两侧膨大的小脑半球。小脑表面有许多大致平行的浅沟,沟间为一个叶片。表面的灰质为小脑皮层、深部为白质,也称髓质。白质内有数对核团,称中央核。小脑是运动的重要调节中枢,有大量的传入和传出联系。大脑皮质发向肌肉的运动信息和执行运动时来自肌肉和关节等的信息,都可传入小脑。小脑经常对这两种传来的神经冲动进行整合,并通过传出纤维调整和纠正各有关肌肉的运动,使随意运动保持协调。此外,小脑在维持身体平衡上也起着重要作用。它接受来自前庭器官的信息,通过传出联系,改变躯体不同部分肌肉的张力,使肌体在重力作用下,作加速或旋转运动时保持姿势平衡。此外,据研究,小脑对内脏机能活动也有一定作用。小脑损伤引起的功能障碍是同侧性的。小脑受损伤后功能障碍主要表现为:肌张力低下,肌肉弛缓,如出现小腿呈钟摆样反射;随意运动发生障碍,表现为运动的速度、范围、力量和方向不准确,如步态失调,动作笨拙;平衡障碍,如躯体不易维持直立姿势,而向受损侧倾斜;植物性神经系统功能障碍,如尿失禁。

小脑xiaonao

脑的一部分。位于大脑后下方,脑桥和延髓的背面,两侧膨隆的部分为小脑半球,中间较窄的部分为小脑的蚓部。小脑表面被覆一层灰质(由神经元的胞体和树突构成),称小脑皮质;内部为白质(由神经纤维构成),称小脑髓质。小脑和大脑、脑干、脊髓有许多神经纤维相联系。小脑是运动的重要调节中枢,维持身体平衡,调节肌肉张力和协调随意运动。

小脑cerebellum

系整个脑的一部分。小脑位于颅后窝内,在延髓和脑桥的背侧。小脑借3对小脑脚:上脚为结合臂、中脚为脑桥臂、下脚为绳状体与中脑、脑桥和延髓接连。小脑的中间部叫蚓部;两侧膨大部分叫小脑半球;在两半球下面有1对明显的隆起,叫小脑扁桃体。小脑的表面有一层灰质叫小脑皮质;皮质深面是白质,即髓质;在髓质内还有灰质团块、即神经核。小脑主要功能是维持身体的平衡和各种姿势,调节肌肉的紧张度,协调肌肉的运动。小脑随着动物生活方式、运动的进展程度而发展,高等动物,尤其是人,小脑很发达。小脑受损害时,可出现肌张力降低,平衡障碍,运动失调,如走路时摇摆不稳、不能支撑身体、向病侧摔倒、运动时发生震颤、动作生硬、不准确等。小脑的疾病亦较多,常见的有小脑血管疾病、炎症、肿瘤、外伤、变性等,CT及核磁共振摄影、血管造影等对诊断有意义。

小脑

位于颅后窝内,上面被大脑半球遮盖,前下方为脑干,由两个小脑半球和中间的蚓部构成。小脑的发展与动物生存和运动密切相关。动物在运动过程中,必须不断地反射性地调节躯体重心,以保持平衡,这样在前庭系统基础上发展起来的中枢结构就是小脑。表面的灰质称小脑皮质,深部为白质,中间埋藏着一些灰质块,统称中央核,其中最大的一对为齿状核。小脑借三对纤维束(即三对小脑脚)与脑干相连。小脑下脚与延髓相连,主要由脊髓和延髓来的传入纤维组成,小脑中脚与脑桥相连,为脑桥横行纤维组成的脑桥小脑束;小脑上脚与中脑相连,大部分是齿状核发出的纤维,联系中脑红核和丘脑。小脑的功能主要是维持身体平衡,调节肌张力和协调肌肉运动。其途径是接受由前庭器官或全身肌肉、肌腱、关节的本体感觉冲动,整合后经传出纤维,控制肌肉的张力和协调肌群的运动,以维持身体的姿势和平衡。还接受来自大脑皮质、纹状体等传来的冲动,整合后经锥体外系,对大脑皮质发动的随意运动起制动作用,以防止动作过度,校正肢体的精细动作,使其更加准确和协调。此外,对植物性反射中枢也有调节作用。

小脑cerebellum

位于颅后窝内,脑干和第四脑室后上方。其中间部缩细称小脑蚓;两侧称小脑半球;其下面向前内突出部称小脑扁桃体,位于枕骨大孔上方。按发生和功能可将小脑分成:

❶绒球小结叶:与维持体平衡有关;

❷前叶:半球原裂以前部分和蚓锥体、蚓垂等部,与肌张力有关;

❸后叶:上两叶以外的小脑大部分,与共济运动有关。小脑表面的灰质称小脑皮质,内部的灰质称小脑核,有齿状核、栓状核、球状核和顶核。小脑借上、中、下三对脚与脑干相连。

小脑

小脑位于颅后窝,借三对小脑脚与脑干相连接,在发生上与脑桥共同出自后脑。小脑的功能是调节躯体运动,调节肌或肌群间的精确同步活动以利运动的协调,调节肌紧张,并维持身体平衡。但小脑不具有感觉和主动发动随意运动的功能。

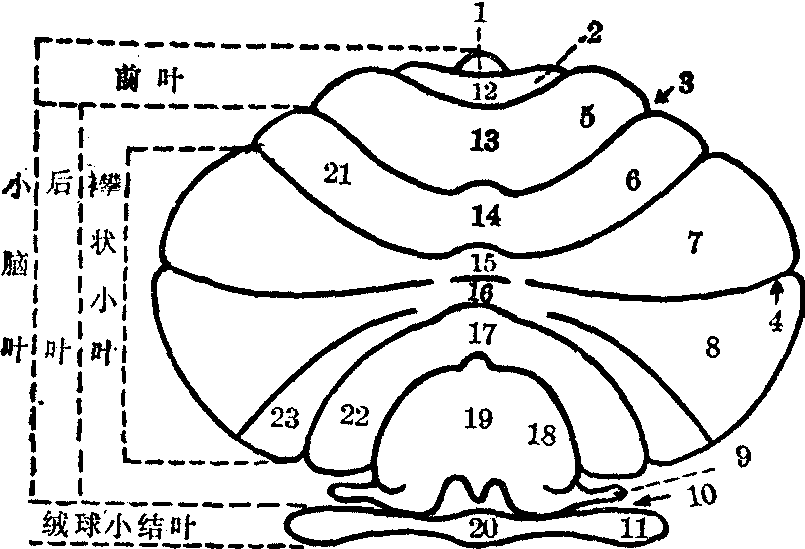

小脑的位置与分叶 小脑(图1)位于颅后窝内,居脑干背侧,上面平坦为大脑半球所覆盖,二者之间隔以小脑幕。小脑下面的中间部凹陷,容纳延髓,其中部狭窄,称为小脑蚓,两侧膨大为小脑半球。小脑表面被平行浅沟分成许多小脑叶片。小脑皮质位于表层,深部为白质,白质内藏小脑核(中央核)。进出小脑的纤维构成三对小脑脚,连于脑干。小脑可分为三叶:在个体发生中,

图1 小脑分部与小叶名称

1. 小舌 2. 中央小叶翼 3. 原裂 4. 水平裂 5.方形小叶前部 6. 方形小叶后部 7. 上半月小叶 8. 下半月小叶 9. 旁绒球 10. 后外侧裂 11. 绒球 12. 中央小叶 13. 山顶 14. 山坡 15. 蚓叶 16.蚓结节 17. 蚓锥体 18. 小脑扁桃体 19. 蚓垂 20. 小结 21. 单小叶 22. 二腹小叶 23. 薄小叶

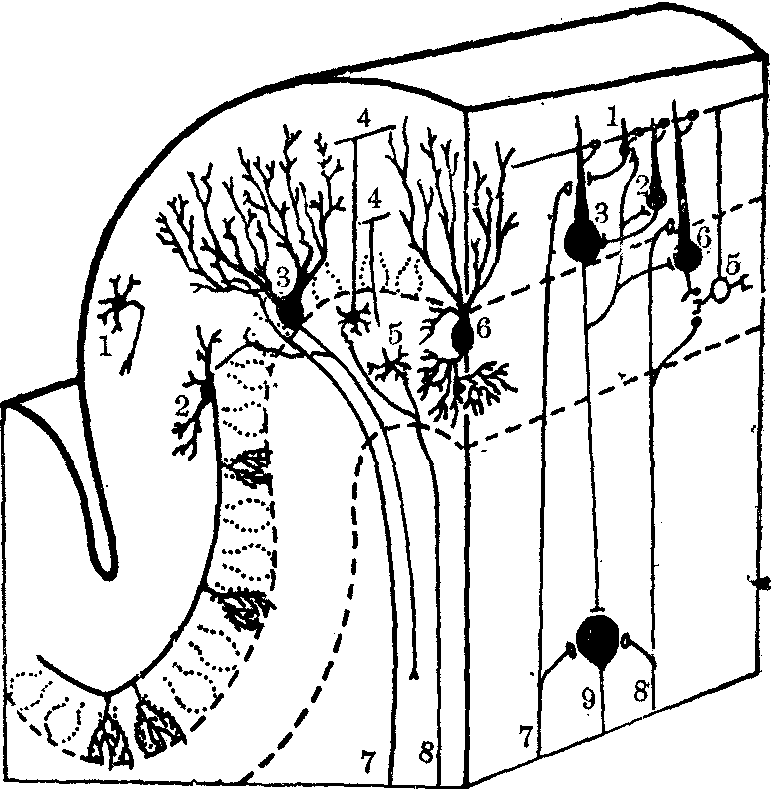

小脑皮质 小脑皮质(图2)主要含有五种神经元和两种传入纤维,小脑各叶皮质的构筑基本相似,由浅而深可分为分子层、梨状神经元层和粒层。

❶分子层细胞较疏,含有星形细胞、篮细胞、Purkinje细胞和Golgi细胞的树突以及平行纤维。星形细胞形体小,分布于浅层。篮细胞较星形细胞稍大,位置较深。两种细胞的树突都与平行纤维构成突触,它们的轴突的走向与小脑叶片长轴相垂直,星形细胞轴突与Purkinje细胞树突之间构成突触,而篮细胞轴突沿途发出下降侧支,形成十个左右筐状结构,每个筐都包绕一个Purkinje细胞体形成突触。

❷梨状神经元层也称为Purkinje细胞层,由一排梨状细胞或Purkinje细胞体排列而成,为皮质内最大的神经元,树突呈扁柏叶状伸向浅面的分子层,在与小脑叶片长轴相垂直平面上呈扇形摊开,轴突由胞体底部发出,穿过粒层入白质,主要止于小脑核。

❸粒层中密布颗粒细胞,并有一些Golgi细胞、小脑小球以及攀缘纤维和苔藓纤维两种传入皮质的纤维。颗粒细胞较小,有4~5支短树突伸向不同方向,其末端呈爪状,参与小脑小球的构成。颗粒细胞轴突伸向分子层呈T形分支,

图2 小脑皮质构筑与环路

1. 星形细胞 2. 篮状细胞 3. Purkinje细胞 4.平行纤维 5. 颗粒细胞 6.Golgi细胞 7.攀缘纤维 8. 苔藓纤维 9. 小脑深核细胞为抑制性突触

为兴奋性突触在叶片纵轴上彼此平行,称为平行纤维。它们穿行于purkinje细胞树突之间,并建立突触联系。Golgi细胞体略小于Purkinje细胞体,数量较少,胞体靠近Purkinje细胞体,树突分支分散地伸向分子层,有的树突仍在粒层,Golgi细胞轴突参与小脑小球的构成。攀缘纤维主要来自下橄榄核,进入小脑皮质后,每条攀缘纤维攀附于一个Purkinje 细胞的树突上,相互间形成大量突触。其他小脑传入纤维属于苔藓纤维,它们膨大的末端与颗粒细胞树突爪状末梢以及Golgi细胞轴突分支构成复杂的突触结构,外表包以胶质膜,称为小脑小球。近年又发现有起源于蓝斑的第三种皮质传入纤维,属于去甲肾上腺能纤维,目前对它尚缺乏进一步了解。

为兴奋性突触在叶片纵轴上彼此平行,称为平行纤维。它们穿行于purkinje细胞树突之间,并建立突触联系。Golgi细胞体略小于Purkinje细胞体,数量较少,胞体靠近Purkinje细胞体,树突分支分散地伸向分子层,有的树突仍在粒层,Golgi细胞轴突参与小脑小球的构成。攀缘纤维主要来自下橄榄核,进入小脑皮质后,每条攀缘纤维攀附于一个Purkinje 细胞的树突上,相互间形成大量突触。其他小脑传入纤维属于苔藓纤维,它们膨大的末端与颗粒细胞树突爪状末梢以及Golgi细胞轴突分支构成复杂的突触结构,外表包以胶质膜,称为小脑小球。近年又发现有起源于蓝斑的第三种皮质传入纤维,属于去甲肾上腺能纤维,目前对它尚缺乏进一步了解。小脑皮质中除颗粒细胞为兴奋性神经元外,其他四种为抑制性神经元。Purkinje细胞轴突为小脑皮质唯一传出纤维,离皮质抑制小脑核; 少数纤维可不经小脑核中继直出小脑,抑制前庭神经核等,但小脑核可以攀缘与苔藓纤维的侧支获得兴奋性冲动。

小脑皮质神经元环路可概括如下:

❶攀缘纤维能直接强烈地兴奋Purkinje细胞。

❷苔藓纤维通过大量颗粒细胞的平行纤维间接兴奋其他四种抑制性神经元。平行纤维在兴奋Purkinje细胞的同时,也兴奋了星形细胞和篮细胞,两种细胞转而对Purkinje细胞产生抑制。

❸被平行纤维所兴奋的Golgi细胞,通过小脑小球形成负反馈环路,抑制颗粒细胞,因而熄灭了某些平行纤维的兴奋作用。

❹Purkinje细胞借其轴突回返侧支,抑制Golgi细胞和篮细胞,这是两条负反馈环路,解除了它们对Purkinje细胞的抑制。

从小脑皮质环路的组合可以看出,传入小脑皮质的冲动首先在Purkinje细胞上产生兴奋作用,但随之而来的是抑制。因此Purkinje细胞对小脑核的作用完全是抑制性的。但小脑核自两种小脑皮质传入纤维侧支得到的是兴奋性影响。因此正常小脑核在这两种影响下,不断地平衡,自小脑核的发放则保持相对的恒定。

小脑核(中央核) 小脑有顶核、球状核、栓状核与齿状核各一对,分别位于小脑两侧白质内。顶核靠近第四脑室顶的中线两侧,在种系发生上古老。球状核、栓状核在种系演化中稍晚于顶核,位于顶核的外侧,靠近齿状核门,又称为间位核。齿状核最大,形似皱褶囊袋,袋口朝向背内侧,称为齿状核门,此核出现最晚,在人类最发达。小脑核为小脑皮质传出纤维之中继站,也是重要的整合中心。

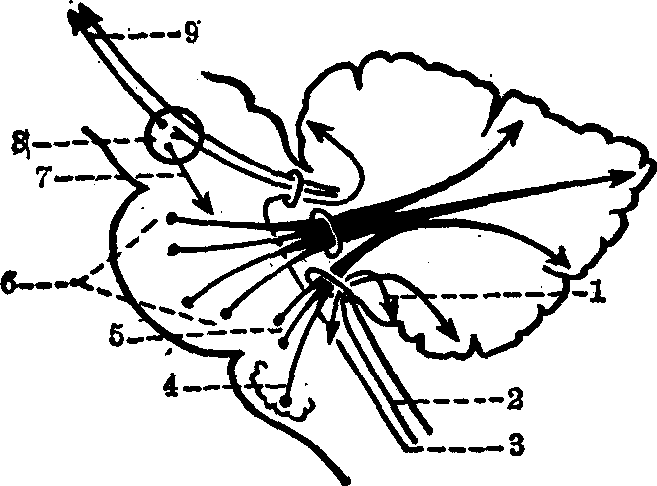

小脑纤维联系与功能 小脑的传入与传出纤维(图3、4) 构成三对小脑脚。小脑上脚又名结合臂,与中脑相连,主要由齿状核、间位核发出的纤维组成。小脑中脚又称桥臂,与脑桥相连,几乎全部由脑桥小脑纤维组成。小脑下脚即绳状体,与延髓相连,主要由来自网状结构的一些核、下橄榄核、前庭神经核的纤维与脊髓小脑后束纤维所组成。

图3 小脑出入纤维联系概观

1.前庭小脑纤维 小脑前庭纤维 2.脊髓小脑后束 3.脊髓小脑前束 4.橄榄小脑纤维 5. 网状小脑纤维 6. 桥小脑纤维 7. 红核脊髓束 8. 红核 9.至丘脑

古小脑传入纤维有前庭小脑纤维,传出纤维有直接由古小脑皮质或间接经顶核投射至前庭神经核的小脑前庭纤维。古小脑与平衡控制有关,切除绒球小结叶的动物和患第四脑室肿瘤侵及此叶的患者,出现平衡失调性的站立不稳,身躯摇晃不停,步态蹒跚,但肌紧张无改变,亦无运动失调表现。

旧小脑传入纤维有脊髓小脑纤维和楔小脑纤维等,传导大量本体感冲动入小脑。另有网状小脑纤维、橄榄小脑纤维,传递脊髓、脑干及大脑感觉运动区皮质冲动入小脑。电生理研究在旧小脑皮质上记录到有对触觉、听与视觉刺激反应的定位投影区。旧小脑传出纤维有顶核延髓纤维及间位核传出纤维。顶核发出交叉与不交叉纤维,交叉纤维出小脑上行绕小脑上脚后下降,形成钩状束,再向下与经旁绳状体出小脑的不交叉纤维会合构成顶核延髓纤维。后者通过网状脊髓束、前庭脊髓束作用于下级运动神经元。间位核传出纤维出小脑后,经小脑上脚交叉止于对侧红核,或上升至丘脑腹外侧核,并转

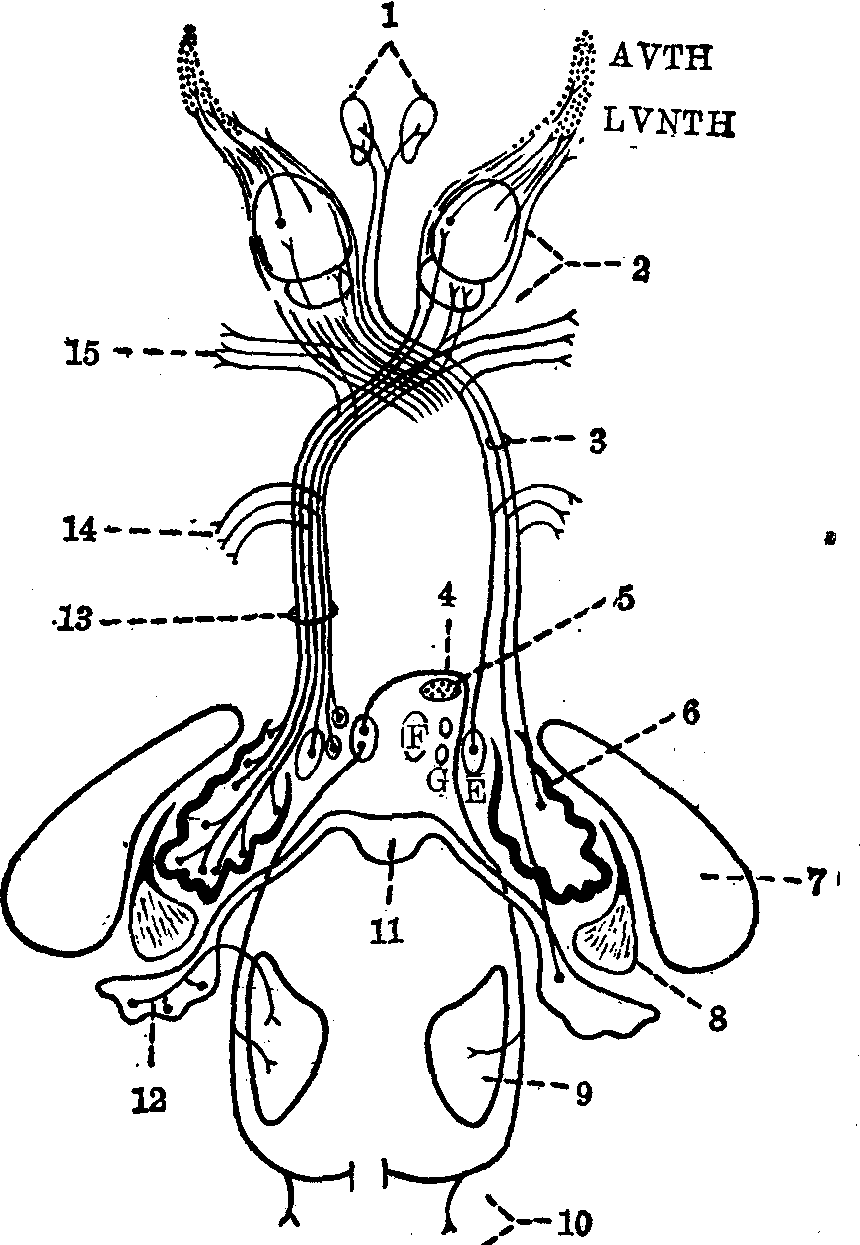

图4 小脑传出纤维模式图

1. 动眼神经核 2. 红核 3.小脑动眼神经纤维 4.钩状束 5. 小脑上脚部分纤维 6. 齿状核 7. 桥臂 8. 小脑下脚 9. 前庭神经核 10. 延髓网状结构 11. 小结 12. 绒球 13. 小脑上脚 14. 脑桥网状结构 15. 中脑网状结构 E栓状核 G球状核F顶核AVTH腹前核 LVNTH腹外侧核

新小脑皮质传出纤维向齿状核与间位核投射,再由它们发纤维出小脑经小脑上交叉到对侧红核,不过大部分纤维上行止于丘脑的腹外侧核,自此再发纤维投至大脑皮质额叶的运动区域。这些区域是大脑皮质发出锥体束纤维和锥体外系纤维的主要发源地。至红核纤维多来自间位核,至大脑皮质纤维多来自齿状核。新小脑的传入纤维来自网状结构某些核和下橄榄核,但主要是脑桥核。大脑皮质冲动至少是经过这三个神经核转接,通过皮质网状小脑纤维、皮质橄榄小脑纤维和皮质脑桥小脑纤维,到达小脑皮质。前两种纤维主要起自大脑感觉运动区皮质,而后一种主要起自额、顶、颞叶皮质的广泛区域。皮质网状小脑纤维的起止与行程中无躯体定位关系,其纤维投射到旧小脑的较多。其他两种纤维都有某些躯体定位关系,其中皮质脑桥小脑纤维在人类特别发达,视、听冲动可能也经此途径投射至小脑的视、听的代表区。

新小脑的作用侧重在远侧肢体肌,这对熟悉技巧动作尤其有其重要意义。新小脑受损,出现明显肌张力过低,肌无力,易疲劳,若齿状核或小脑上脚损害,其症状较新小脑皮质受损更加严重而持久。新小脑受损也可表现为小脑性共济失调,在随意运动中表现力量、速度、方向、限度以及拮抗肌间的轮替复位动作都产生不恰当和混乱现象。运动开始时动作迟缓,运动进行中伴有震颤,在运动终了时尤为明显,为小脑性震颤,也可为语言断顿,发言不清,眼球震颤,站立时向后倾倒或向患侧倾倒等症状。患者如处于静止状态可不出现症状。此外,小脑与自主性神经调节有关,刺激小脑可引起心率、呼吸和血压改变。

小脑血液供给 有三对动脉,每对分别分布于小脑左右两侧。

❶小脑上动脉: 起自基底动脉末端靠近脑桥和中脑交接处,环绕脑干,供应小脑上脚、小脑上面直达下半月叶和蚓结节前缘。有一侧支到达脑桥被盖的背外侧,分布区域包括脊髓丘系、被盖中央束及外侧丘系,故此动脉的病理改变可导致这些束的功能受损症状 。

❷小脑下前动脉: 起于基底动脉尾段,行向下外至脑桥小脑三角,然后行向外侧到达小脑下面。其外侧支供应半球外侧分的下半月小叶和二腹小叶区域。其内侧支供应蚓锥体、蚓结节和蚓叶等处。

❸小脑下后动脉:起自椎动脉,循延髓外侧下行,也供应该区和小脑下脚。此动脉的内侧支分布小脑蚓下部、小脑核后下份及第四脑室脉络丛;外侧支供应半球后面和下面外侧皮质区,包括小脑扁桃体。

❹小脑静脉: 蚓上和蚓下静脉,收集蚓部,旁蚓部以及小脑核的静脉。蚓上静脉汇入大脑大静脉,蚓下静脉汇入直窦。上、下外侧静脉收集绒球与小脑半球静脉血,汇入横窦及岩上窦。

小脑

cerebellum

小脑

cerebellum

小脑cerebellum

位于颅后窝内,上面有大脑半球,前面有脑干。由两侧的小脑半球和中间的蚓部组成。其表面的灰质称小脑皮质,深部为白质,白质中还存在着神经核。通过神经纤维,小脑与脊髓、脑桥、中脑等存在着广泛联系。小脑的功能主要是维持身体的平衡,调节肌紧张和协调肌肉运动。例如, 由于小脑受损伤,病人走路步履蹒跚,容易跌跤;运动的准确性发生障碍,不能作迅速的轮替运动,在精细动作的终末出现震颤,静止时震颤消失并有言语缓慢、说话不清等症状。也有人认为,小脑在与运动有关的学习记忆中起重要作用。

小脑cerebellum

脑的一部分。位于大脑的后下方,延髓和脑桥的背面。可分为中间的蚓部和两侧膨大的小脑半球。主要功能是协助管理骨骼肌的运动,即维持肌肉的紧张状态和协调作用,并保持身体平衡。

小脑

脑的一部分。位于大脑的后下方,延髓和脑桥的背面。可分为中间的蚓部和两侧膨大的小脑半球。主要功能是协助管理骨骼肌的运动,即维持肌肉的紧张状态和协调作用,并保持身体平衡。

- 林杰是什么意思

- 林杰人是什么意思

- 林杰生是什么意思

- 林松乔是什么意思

- 林松亭是什么意思

- 林松洲是什么意思

- 林林是什么意思

- 林林亩亩是什么意思

- 林林人影向沙市,叶叶风帆下海门。是什么意思

- 林林岗岗是什么意思

- 林林总总是什么意思

- 林果是什么意思

- 林果业是什么意思

- 林果为是什么意思

- 林果育苗专业户手册是什么意思

- 林果良种场是什么意思

- 林枝卿是什么意思

- 林枫是什么意思

- 林柏是什么意思

- 林柏森是什么意思

- 林柏榕是什么意思

- 林柏生是什么意思

- 林柏生汉奸案是什么意思

- 林染是什么意思

- 林柷敔是什么意思

- 林栋是什么意思

- 林栋梁是什么意思

- 林树是什么意思

- 林树中是什么意思

- 林树中传:国宝海外寻踪的先行者是什么意思

- 林树众是什么意思

- 林树森是什么意思

- 林树繁殖是什么意思

- 林树艺是什么意思

- 林树荣是什么意思

- 林栖是什么意思

- 林栖居士是什么意思

- 林栖谷隐是什么意思

- 林栖谷饮是什么意思

- 林格是什么意思

- 林格伦是什么意思

- 林格曼烟气浓度图是什么意思

- 林格曼烟气浓度表是什么意思

- 林格曼黑度是什么意思

- 林格现象是什么意思

- 林桂华是什么意思

- 林桂圃是什么意思

- 林桂清是什么意思

- 林桂芳、赵良钤起义是什么意思

- 林桐是什么意思

- 林桐君是什么意思

- 林桐实是什么意思

- 林桐實是什么意思

- 林桢是什么意思

- 林桹是什么意思

- 林梅村是什么意思

- 林梢是什么意思

- 林梢一抹青如画.应是淮流转处山.是什么意思

- 林梢碎漏月痕白,草头冷泣萤腰青。是什么意思

- 林梦周是什么意思