正常止血机制

当血管受损破裂,止血机制即开始起作用,直至形成一坚固的血栓机械地堵塞血管,从而止住血液从损伤的血管内流出。达到正常的止血,正常止血机制是血管、血小板及血浆凝血因子三种因素的一系列反应必须协调。任何一种因素的单独反应均不足以止住出血。最初的一系列反应包括局部血管的收缩使血流减慢,血小板粘附、聚集于局部,形成一机械性栓塞。继而血浆凝血因子被激活,经过一系列的生化反应,生成凝血酶,后者促使纤维蛋白的沉积,加强了血小板栓的坚固性,达到完全止血。最后,一系列的有限反应防止了凝血酶生成的范围扩大,使止血过程仅局限于血管受损的范围内。

血管、血小板、血浆凝血因子三者中任何一种因素功能异常或几种因素复合的功能异常均可引起出血性疾病。血管的止血作用 血管在止血过程中起重要作用。血管的止血作用发生障碍时,往往可以成为自发出血或轻微外伤后易出血的原因之一。

口径较大的血管(小动脉和小静脉以上的血管)破损时,一般都需要用压迫、结扎等治疗方法进行止血才能奏效,而微、小血管包括毛细血管受损时,需要通过血管本身的止血作用,血小板的止血功能以及凝血因子的作用方能止血。血管的止血作用表现在以下几方面:

(1)小血管收缩: 受损的小血管可通过神经轴突反射发生收缩,使血管的伤口缩小或闭合,血流变慢,有利于止血。这一过程所需的时间只要15~30秒。中间微动脉、毛细血管前括约肌、毛细血管可在儿茶酚胺、5-羟色胺、血管紧张素、加压素等体液因素作用下发生收缩,使受损血管壁相互贴近而起止血作用。

(2)损伤性电流使血小板聚集: 受损血管壁所产生的损伤性电流可使血小板发生不可回逆性聚集,形成微栓子,堵塞伤口,以利止血。

(3)胶原和微纤维使血小板粘附和聚集: 血管受损后,内皮下的基底膜和结缔组织暴露,其中所含的胶原、微纤维可使血小板在局部粘附和聚集,形成逐渐增大的血小板栓子,堵塞伤口,起止血作用。

(4)启动内、外源凝血系统:受损的血管壁释放组织凝血活酶,启动外源凝血系统,生成凝血酶,后者不仅可使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成凝块,且可激活血小板,使其聚集并释放许多生物活性物质(见血小板的止血作用),其中的血小板第3因子(PF-3)启动内源凝血系统,形成更多的凝血酶,使血液在局部凝固,促进止血。

(5)纤维蛋白肽B及花生四烯酸的产物使血管收缩:血液在局部凝固时,凝血酶作用于纤维蛋白原,产生纤维蛋白肽B,后者可使小血管平滑肌收缩,有利于止血。此外,血小板在凝血酶的作用下,通过磷脂酶A2使膜上的磷脂释放花生四烯酸,后者进一步代谢产生前列腺素环内过氧化物PGG2、PGH2,最后形成血栓烷A2(又称血栓氧丙环A2或Thromboxane A2,TXA2),这些物质尤其是TXA2有强烈收缩小血管的作用,参与止血的作用。

(6)局部血粘度增高,血管壁受损后胶原暴露,这不仅可使血小板粘附和聚集,而且还可激活因子Ⅻ成为Ⅻa,后者将前激肽释放酶(prokallikrein)转变为激肽释放酶,此酶又可使激肽原(kininogen)转变为激肽。激肽可使毛细血管通透性增加;除此之外,血小板激活后所释放出的血小板血管通透因子亦可使毛细血管通透性增高,结果是血浆外渗,局部血液浓缩,粘度增高,使血流进一步变慢,这些因素都有利于止血。

血小板的止血作用 血小板的止血作用是通过以下功能实现的:

(1)保护血管壁的完整性: 血小板减少时毛细血管的脆性增高,输入血小板后,随着血小板计数的上升,血管脆性也恢复正常。这说明血小板在保护血管壁完整性中起重要作用。

(2)血小板的粘附功能:血管壁受损后,内皮下组织暴露,血小板乃粘附在上面。与血小板粘附有关的内皮下组织成分至少有5种,但最主要的是胶原,尤其是Ⅲ型胶原,其次是微纤维。第Ⅰ和第Ⅲ型胶原聚合良好时都有粘附血小板的作用。最近发现构成胶原的肽链中,存在着一个具有活性的9肽,与血小板粘附于胶原的机理有关,其氨基酸排列顺序为甘、赖、羟脯、甘、谷、羟脯、甘、脯、赖。此外,血小板表面的糖蛋白Ⅰ(GPI)对血小板粘附起着极为重要的作用,GPI是血小板连接血浆中vonWillebrand因子的连接点。von Willebrand因子的另一端粘附于内皮下组织,故此因子在血小板粘附于内皮下组织尤其是微纤维的过程中起搭桥的作用。

(3) 血小板的聚集功能: 血小板的聚集功能是指血小板之间有相互粘着而聚集的能力。破损的血管壁、红细胞及血小板所释出的二磷酸腺苷(ADP)、凝血过程中所形成的凝血酶、儿茶酚胺、5-羟色胺、胶原、胰蛋白酶、抗原抗体复合物、内毒素、花生四烯酸的代谢产物-前列腺素环内过氧化物PGG2、PGH2、血栓烷A2等都可使血小板聚集。血小板膜上的糖蛋白 (GP)Ⅱb/Ⅲa在血小板聚集中起重要作用,因GPⅡb/Ⅲa能结合于纤维蛋白原,后者通过与钙离子的连接,在血小板之间搭桥,使血小板聚集。

(4)血小板的分泌或释放功能: 血小板粘附、聚集、或在凝血酶的作用下被激活后,其超微结构即发生改变,颗粒状结构向心移动,并释出大量生物活性物质。其中ADP可使血小板进一步聚集,5-羟色胺、儿茶酚胺可使小血管收缩,血小板因子4(PF-4)能中和肝素,β血栓珠蛋白(β thromboglobin简称βTG)可能具有抑制内皮细胞合成前列环素以及稳定α颗粒内其他成分的作用。

(5)血小板促凝活性: 即血小板因子3 (PF-3),存在于颗粒结构及血小板膜上磷脂双层的内侧脂肪颗粒中,血小板激活时被释放出来,参与血液凝固。

(6)花生四烯酸代谢产物PGG2、PGH2及TXA2的促血小板聚集及缩血管作用:在凝血酶和胶原的作用下,磷脂酶A2被激活,花生四烯酸从血小板膜上的磷脂中释放出来,后者在前列腺素环氧化酶的作用下,形成前列腺素环内过氧化物PGG2、PGH2,这二种前列腺素在TXA2合成酶作用下,先产生TXA2,它的半衰期只有30秒,很快降解为一种较为稳定的物质-血栓烷B2(TXB2)。PGG2、PGH2,尤其是TXA2都有抑制腺苷酸环化酶的作用,使血小板内环一磷酸腺苷(cAMP)减少,导致血小板聚集。TXA2还有很强的缩血管作用,使小血管收缩,有利于止血。

(7) 血栓收缩蛋白(thrombosthenin): 这是一种不对称聚合的类肌凝蛋白的大分子蛋白质,约占血小板总蛋白质的15%。其作用是促进纤维蛋白丝缩短,故可使血块收缩,使伤口的边缘靠拢,有利于止血。

(8)其他作用: 血小板还可能通过以下活性或作用,促进血液凝固以利止血:

❶接触产物形成活性(contactproduct forming activity,简称CPFA),这是ADP与血小板相互作用时,从血小板膜上产生的一种物质,有激活因子Ⅻ的作用;

❷胶原诱发凝血活性(collageninduced coagulant activity简称CICA),这是胶原作用于血小板时从血小板膜上产生的另一种物质,其作用是激活因子Ⅺ,促进内源凝血系统凝血;

❸保护ⅪaⅩa免疫抑制物灭活。此外,血小板表面有200个Ⅹa受体,Ⅹa对此受体有高度亲和力。Ⅹa结合于血小板表面后,可以加速凝血酶的形成,促进血液凝固。

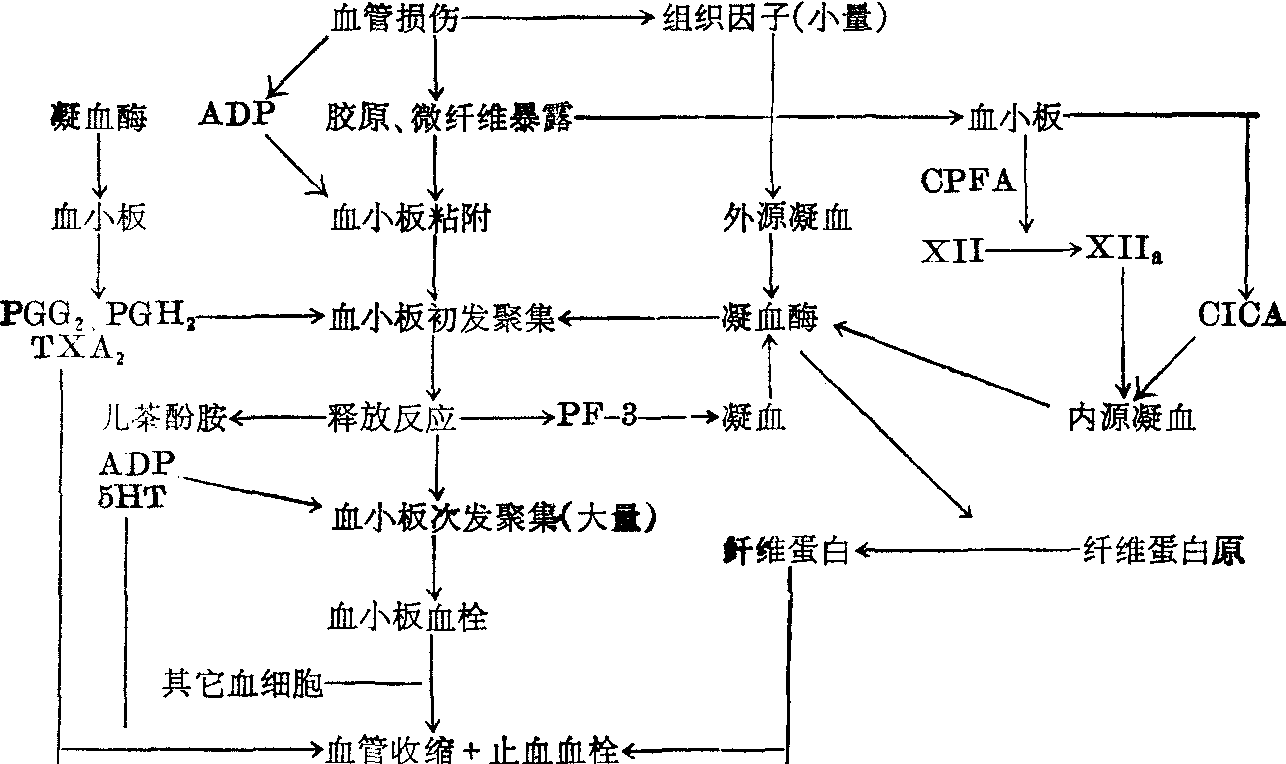

现将血管损伤后血小板在止血过程中的作用归为:

❶血管壁受损后,内皮下各层组织中的胶原和微纤维暴露,血小板粘附在血管壁的伤口上;

❷血小板在胶原、ADP的作用下发生初发聚集;

❸随着聚集,血小板释放ADP、儿茶酚胺、5-羟色胺(5HT)、PF-3等物质,使血小板发生次发聚集,并促进血液凝固。血管壁损伤所产生的组织凝血活酶启动外源凝血系统,血液凝固时所产生的凝血酶不仅可使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,而且还可使血小板产生PGG2、PGH2、TXA2,这些物质都可使血小板进一步聚集,血小板乃在伤口的局部表面大量聚集,形成血小板血栓。血小板血栓不牢固,但血液凝固时所形成的纤维蛋白可包围在它的周围,形成一个牢固的止血血栓。血小板释放反应时所释放的5-羟色胺、血小板在凝血酶作用下所形成的TXA2,都可使局部血管收缩,有助于止血;

❹胶原作用于血小板所产生的CICA激活因子Ⅺ; ADP作用于血小板所形成的CPFA激活因子Ⅻ;这些血小板的产物都可促进血液凝固,使凝血酶进一步增多,最终形成止血血栓。见下图。

图1 血小板在止血过程中的作用

血液凝固机理 体内血液受某种因素的影响,各种凝血因子被激活,发生因子间的生物化学反应,最后形成纤维蛋白,使血液凝固,这一过程涉及血管壁、血小板、凝血因子以及抗凝物质复杂的相互作用。

凝血因子的名称和特性 各种凝血因子名称相当混乱。自1962年起国际上统一了以罗马数字为凝血因子的命名法(见表1、2)。

因子Ⅰ即纤维蛋白原,由肝实质细胞产生,在凝血酶的作用下,纤维蛋白原水解后失去两对多肽链“A”及“B”,成为纤维蛋白单体(fibrinmonomer,FM),FM可自动聚合成疏松的、可溶性纤维蛋白聚合体,后者在因子ⅩⅢa及Ca2+的作用下,变成牢固的,不可溶性的纤维蛋白。

因子Ⅱ即凝血酶原,是一种肝脏产生的依赖维生素K的凝血因子,在凝血酶原酶和Ca2+的作用下分解出具有活性的凝血酶,如凝血酶形成过多,则可反馈作用于凝血酶原进一步转变为凝血酶。凝血酶是一种能水解多种蛋白质的水解酶,具有以下三种作用:

❶从纤维蛋白原中裂解出纤维蛋白肽A、B以及纤维蛋白单体;

❷增加因子Ⅴ、Ⅷ、ⅩⅢ及血浆素的活性;

❸促使血小板聚集和释放。故其作用涉及多方面而重要。

组织因子(以前称因子Ⅲ)。是脂蛋白复合体,存在于人体各种组织中,尤以脑、肺、胎盘、血管壁中含量最多,组织受损后释放出来,参与外源性凝血酶原酶的生成:即在Ca2+存在下,与因子Ⅶ结合成复合物,从而激活因子Ⅹ。

因子Ⅳ即钙离子(Ca2+):凝血过程的许多环节都需要Ca2+的参与。其作用机理还不明确,有间接证据表明Ca2+被吸附以维持凝血因子的电荷表面或稳定各种凝血蛋白质、磷脂等结构状态。

因子Ⅴ即不稳定因子,其性质很不稳定只存在于新鲜血浆中。因子Ⅴ在因子Ⅹa、磷脂以及Ca2+形成的凝血酶原酶过程中起催化剂作用,从而加速凝血酶原转变成凝血酶。

因子Ⅶ即前转变素,是由肝脏产生的依赖维生素K的凝血因子,在贮存血液中甚为稳定。在作用时,先与组织因子、Ca2+结合成复合物,随后与因子Ⅹ结合,参与外源性凝血酶原酶的生成。现有人认为,激肽释放酶和血

表1 各种凝血因子国际罗马字命名及同名

| 罗马字命名 | 常 用 名 称 | 异 名 |

| Ⅰ Ⅱ | 纤维蛋白原(fibrinogen) 凝血酶原(prothrombin) | |

| (Ⅲ) Ⅳ | 组织因子(tissue factor) 钙离子Ca2+ | 组织凝血活酶(tissue throm boplastin) |

| Ⅴ | 前加速素(proaccelerin) | 不稳定因子(labile factor) 血浆加速球蛋白(ACG) |

| Ⅶ | 前转变素(proconvertin) | 血清凝血酶原转变加速素(SPCA) 稳定因子,自家凝血酶原Ⅰ |

| Ⅷ Ⅸ | 抗血友病因子甲(antihemophilic factor A) 血浆凝血活酶成分(plasma throm boplastin com- ponent) | 抗血友病球蛋白(AHG) 抗血友病因子乙 Christmas因子;自家凝血酶原Ⅱ |

| Ⅹ Ⅺ | Stuart-Prower因子 血浆凝血活酶前质(plasma throm boplastin ant- ecedent,PTA) | 自家凝血酶原Ⅲ 抗血友病因子丙 Rosenthal因子 |

| Ⅻ ⅩⅢ | 接触因子(con tact factor) 纤维蛋白稳定因子(fibrin stabilizing factor, FSF) | Hageman因子 纤维蛋白酶; Laki-Lorand因子 |

注: 现发现因子Ⅵ即因子Ⅴa故取消

表2 凝血 因 子特性

| 因 子 | 生化性质 | 分子量 | 产生部位 | 血清中 活性 | 吸附血浆 活性 | 半衰期 (小时) | 正常水平 (mg%) | 止血水平 (mg%) |

| Ⅰ | 糖蛋白 | 34万 | 肝 | - | - | 95~120 | 200~400 | 20 |

| Ⅱ | 糖蛋白 | 7万 | 肝需VK | - | + | 48~72 | 20~40 | 20 |

| (Ⅲ) | 脂蛋白 | (-) | 身体所有组织 | - | - | (-) | (-) | (-) |

| Ⅳ | Ga2+ | (-) | - | - | - | |||

| Ⅴ | 糖蛋白、不稳定 | 9~33万 | 肝 | - | - | 12~36 | 50~100 | 10 |

| Ⅶ | α糖蛋白或β球 蛋白 | 4.5万~10万 | 肝需VK | + | + | 4~6 | 65~135 | 10 |

| Ⅷ | 糖蛋白或(α、β 球蛋白) | 10万~200万 | 肝、脾及其他 单核吞噬系统 | - | + | 4~9 | 60~140 | 30~40 |

| Ⅸ | 球蛋白 | 5.5~7万 | 肝需VK | + | - | 24~36 | 60~140 | 30~40 |

| Ⅹ | 糖蛋白 | 5.5~10万 | 肝需VK | + | + | 20~60 | 45~155 | 10~20 |

| Ⅺ | 球蛋白 | 16~20万 | 肝? | + | - | 48~120 | 70~200 | 10~20 |

| Ⅻ | 球蛋白 | 2~10万 | 肝? | + | - | 48~60 | 50~150 | <10 |

| ⅩⅢ | 球蛋白 | 7~35万 | 肝?巨核细胞 | - | - | 96~120 | 50~150 | 1~2 |

注: VK即维生素K浆素可直接激活因子Ⅶ。

因子Ⅷ即抗血友病因子甲,由高分子和低分子两部分组成大分子糖蛋白。低分子部分具有促凝活性,为抗血友病因子部分,称为因子Ⅷ:C或Ⅷ:AHF,受X染色体控制,可能产生于血管壁及巨核细胞而不产生于肝脏。血友病甲患者血浆中因子Ⅷ:C的活性显著减低。因子Ⅷ的高分子部分,分子量为850,000~12×109以上,具有因子Ⅷ同样的抗原性,称为因子ⅧR: Ag,含有多种聚合程度不一的“多组合体”(multimers),其中分子量高的聚合物部分即因子vonWillebrand。此因子与血小板的受体结合而促使血小板聚集并粘附于损伤血管壁内皮下的胶原; 在瑞斯托霉素(ristocetin)诱导下此因子也能使血小板聚集。因子ⅧR:Ag的产生受常染色体支配。它存在于血管内皮细胞及血小板内,可能即在此处产生。血管性血友病患者由于缺乏ⅧR:Ag,血小板不能迅速粘附于血管壁内膜下的胶原组织,因而出血时间延长。

因子Ⅷ与因子Ⅸa、磷脂(PF3)、Ca2+形成复合物,从而使因子Ⅹ活化,参与内源性凝血酶原酶的生成。微量凝血酶可增加因子Ⅷ活性,而大量凝血酶则使其灭活。

因子Ⅸ即血浆凝血活酶成分。是一种依赖维生素K,由肝脏产生的凝血因子。在因子Ⅺa作用下,变成具有活性的Ⅸa,参与内源性凝血酶原酶的生成。

因子Ⅹ亦称Stuart-Prower因子,也是肝脏产生的依赖维生素K的凝血因子。内源性或外源性凝血途径均可将其激活,是共同凝血途径中首先被激活的因子。因子Ⅹa与因子Ⅴ通过Ca2+吸附在磷脂颗粒表面,从而形成凝血酶原酶。因子Ⅹa本身即可使凝血酶原转变成凝血酶,但在因子Ⅴ、磷脂、Ca2+存在时,反应速度大大加快。

因子Ⅺ即血浆凝血活酶前质,产生部位尚不明确。在因子Ⅻa作用下,因子Ⅺ转变成具有活性的Ⅺa,从而参与内源性凝血过程。近来有人认为因子Ⅺ可能与因子Ⅻa、磷脂(PF3)、Ca2+形成复合物,进一步激活因子Ⅸ。激肽释放酶也可使因子Ⅺ激活。

因子Ⅻ即接触因子。是内源性凝血系统的始动因子。当其在血液中接触带负电荷的异物表面如暴露的胶原、玻璃表面后,随即被激活成因子Ⅻa (称固相激活)。因子Ⅻa不仅能激活因子Ⅺ,从而触发一系列内源性凝血反应,同时还作用于血浆素原,触发纤溶反应;作用于激肽释放酶——激肽系统;并可以激活补体系统中的补体C1、C3。而因子Ⅻa激活后的产物激肽释放酶和血浆素又反馈作用于因子Ⅻ,进一步激活因子Ⅻ(称液相激活)。

因子ⅩⅢ即纤维蛋白稳定因子。是一种谷氨酰胺转移酶原,在凝血酶及Ca2+作用下激活成谷氨酰胺转移酶,可催化两个纤维蛋白单体之间形成新的共价键,从而成为稳定的,不溶解尿素的纤维蛋白聚合体。

磷脂不属于凝血因子,但在凝血过程中起重要作用。磷脂借助于其胶分子团上的电荷或呈游离状,或与其它物质结合的形式参与凝血过程,在三个复合物反应中起加速作用。内源性凝血过程的磷脂来源于血小板,外源性凝血过程的磷脂来源于组织因子。

维生素K的作用 凝血酶原、因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ在肝脏中生物合成时需要维生素K参与,故统称为维生素K依赖性因子。近来认为这些凝血因子含有肽链N-部分的γ-羧基谷氨酸末端,谷氨酸在肝脏中的羧化是一种依赖维生素K的反应,氨基酸羧化后凝血因子才能与Ca2+起反应而发挥作用。

维生素K与凝血因子的关系

其他凝血物质及其作用机理 除生理凝血过程所需的凝血因子外,还有一些体外进入血液的凝血物质。蛇毒具有凝血作用。各种蛇毒的凝血作用点并不相同。Russell蝰蛇毒具有强烈的凝血作用:在Ca2+存在下激活因子Ⅹ。此外巴西具窍腹蛇(Bothrops jaraca)蛇毒直接作用于纤维蛋白原促使转变为纤维蛋白,提纯制剂是爬虫酶(reptilase)。另有腹蛇属Agkistrodon rhodo-stoma提纯制剂为Arvin,其作用点为使纤维蛋白原裂解,析出纤维蛋白肽A,形成不能聚合为纤维蛋白的纤维蛋白单体,经单核-巨噬系统排出血液循环。

在实验室条件下,胰蛋白酶,组织蛋白酶及番木瓜酶都能使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,葡萄球菌培养过滤液能促使血液凝固,其作用机理是使凝血酶不受肝素作用的影响。

凝血过程 在血液中,凝血因子以无活性的酶原形式存在。当某一凝血因子被激活后,便以另一凝血因子作为底物迅速将其激活,由于少量的酶即可激活大量底物,因而多个酶原的依次激活的连锁反应,称为“瀑布学说”(cascade or waterfall concept)。然而凝血过程中并非所有的反应都是酶激活底物的反应,其中有几处反应是几种凝血因子结合的复合物反应,如

❶组织因子、因子Ⅶ和Ca2+的复合物反应;

❷因子Ⅸa、Ⅷ、血小板因子3之间的复合物反应;

❸因子Ⅹa、Ⅴ、血小板因子3、Ca2+的复合物反应。近来有人认为因子Ⅻa、Ⅺ、血小板因子3、Ca2+之间也是一种复合物反应(见图1)。

凝血机制的另一个特点是激活的凝血因子除作用于相应的底物外,还反作用于反应物本身,从而起反馈作用或自身催化作用。例如凝血酶通过增强因子Ⅴ和因子Ⅷ的活性,而加速自身的形成过程。

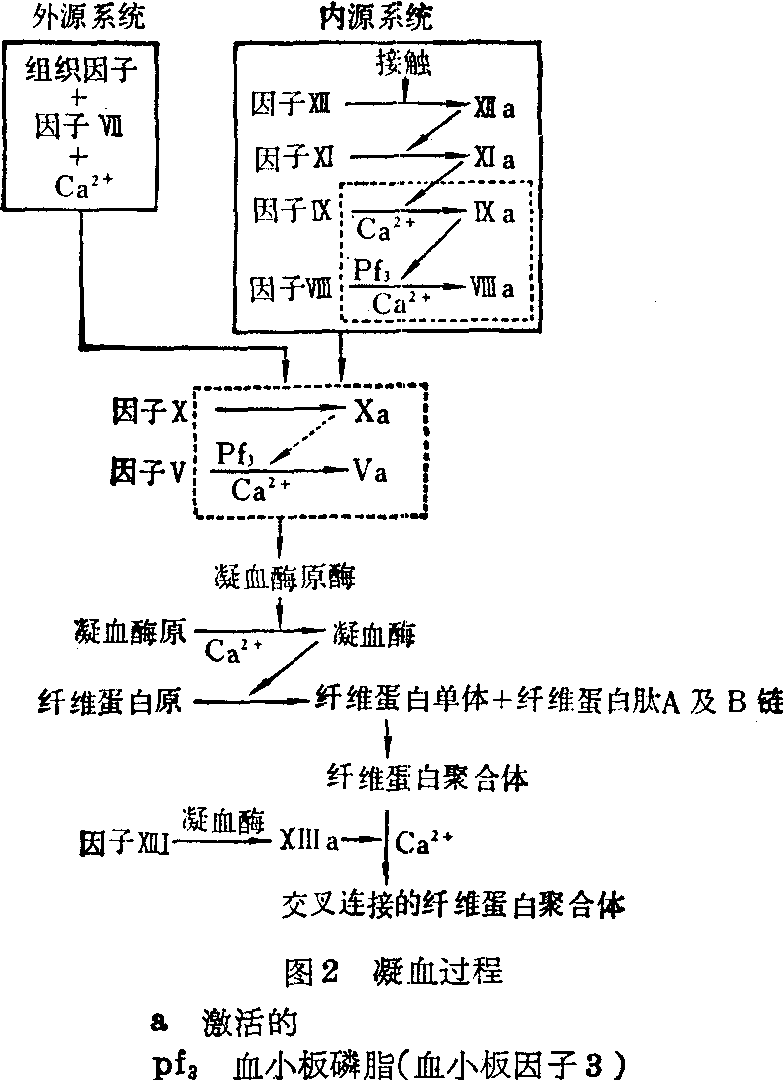

凝血过程可分为三个阶段。

第一阶段,凝血酶原酶的生成,通过内源性(血液)凝血系统和外源性(组织)凝血系统来完成。

内源性凝血(途径)系统: 当因子Ⅻ接触了带有负电荷的异物表面后即被激活(称固相激活),激活的因子Ⅻ (Ⅻa)随即激活因子Ⅺ;同时还激活激肽释放酶原及血浆素原,产生的激肽释放酶和血浆素又进一步激活因子Ⅻ(称液相激活)和因子Ⅺ。激活的因子Ⅺ(Ⅺa)在Ca2+存在的情况下激活因子Ⅸ。Ⅸa、因子Ⅷ、血小板磷脂及Ca2+形成一种复合物,又激活因子Ⅹ。

外源性凝血系统: 当血管壁或其它组织损伤后释放出组织因子(或称组织凝血活酶),在Ca2+的存在下,与因子Ⅶ结合成复合物,激活因子Ⅹ。因子Ⅹa既是内源性凝血系统,也是外源性凝血系统的产物,但通过外源系统形成的因子Ⅹa速度远比内源系统快。近年来有人认为激肽释放酶和血浆素均可激活因子Ⅶ,并通过外源凝血系统作用于因子Ⅹ。

共同凝血途径: 通过内源性和外源性凝血系统激活的因子Ⅹa和因子Ⅴ、血小板磷脂及Ca2+结合形成蛋白磷脂复合物即生成凝血酶原酶。

第二阶段,凝血酶的生成。在凝血酶原酶的作用下,凝血酶原(因子Ⅱ)转变成凝血酶(因子Ⅱa)。形成的凝血酶又反馈作用于因子Ⅷ、Ⅴ,增强其活性,从而加速凝血酶原转变成凝血酶。同时凝血酶还促使血小板释放血小板因子3,参与内源性凝血酶原酶的生成。

第三阶段,纤维蛋白的形成。在蛋白水解酶凝血酶的作用下,纤维蛋白原(因子Ⅰ)裂解出两个A肽和B肽,成为纤维蛋白单体。单体之间自动聚合成可逆性、不牢固的纤维蛋白。最后凝血酶激活因子ⅩⅢ。因子ⅩⅢa是谷氨酰胺转移酶,能使纤维蛋白单体肽链间产生新的共价键,从而使单体间构成牢固的结合,成为稳定的,不溶于尿素的纤维蛋白。至此,全部凝血过程完成。图示如下:

抗凝系统 凝血过程如果不受节制,凝血酶的生成必将过多,这样可以导致血管过分地被血栓堵塞。但在正常情况下,事实并非如此。体内有几种自限反应能使血栓形成仅局限于血管损伤处。首先是血流本身。血管损伤后首先是反射性地收缩,但止血后又逐渐舒张,回复的血流将各激活的凝血成分稀释,防止了血栓的继续扩大。其次,动脉及静脉的上皮细胞及平滑肌细胞能形成一种前列腺素衍生物,称为前列环素(PGI2),它具有抑制血小板聚集的强烈作用。此外,血液中还存在着各种天然的凝血抑制物,能灭活已被激活的凝血因子,其中抗凝血酶可能是最重要的。肝脏也能清除血循环中已被激活的凝血因子。

纤维蛋白溶解系统 是防止血液凝固范围过大最重要的自卫机制之一。在血循环中存在着血浆素原,这是一种酶原。当血管受损伤时,从血管壁上皮细胞释放出的激活剂能激活血浆素原使变成血浆素。血浆素是一种具有活性的酶,能分解纤维蛋白及纤维蛋白原。此外,当血管破损时被激活的因子Ⅻ(Ⅻa)本身也能激活血浆素原,因此可以说在凝血过程一开始的时候,纤维蛋白溶解系统的活动也已被触发。血浆素分解纤维蛋白原的过程中,早期的产物是一些小的片段,此时部分降解的纤维蛋白原仍能与凝血酶发生反应,但其凝固作用弱而缓慢。因此,血浆素早期分解纤维蛋白原的作用能起到强有力的抗凝作用。当血浆素与纤维蛋白原进一步发生反应时,能产生更小的片段,这些片段不再与凝血酶结合,而形成纤维蛋白聚合体,其作用能减慢纤维蛋白单体形成纤维蛋白聚合体的速度,这样减弱了纤维蛋白网络(血块)的坚固性。就是这种纤维蛋白溶解系统与血液凝固系统的相互作用,保证了小血管损伤后的正常止血和以后的血流畅通。

- 投资项目评估学是什么意思

- 投资顾问是什么意思

- 投资顾问服务是什么意思

- 投资额指数是什么意思

- 投资风险是什么意思

- 投资风险是什么意思

- 投资风险是什么意思

- 投资风险价值是什么意思

- 投资风险准备是什么意思

- 投资饥渴症是什么意思

- 投资饥饿症是什么意思

- 投足是什么意思

- 投身饲虎是什么意思

- 投辖是什么意思

- 投辖录是什么意思

- 投辖录是什么意思

- 投辖攀辕是什么意思

- 投递路线是什么意思

- 投醪是什么意思

- 投金(浣纱投水)是什么意思

- 投闲置散是什么意思

- 投闲置散是什么意思

- 投闲置散是什么意思

- 投闲置散是什么意思

- 投闲置散是什么意思

- 投间抵隙是什么意思

- 投阁是什么意思

- 投降是什么意思

- 投降是什么意思

- 投降 投诚是什么意思

- 投降主义是什么意思

- 投降主义是什么意思

- 投降罪是什么意思

- 投隙抵巇是什么意思

- 投雪笺是什么意思

- 投鞭断流是什么意思

- 投鞭断流是什么意思

- 投鞭断流是什么意思

- 投鞭飞渡是什么意思

- 投香是什么意思

- 投马箠是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠忌器是什么意思

- 投鼠而忌器是什么意思

- 投龙纪是什么意思

- 抖是什么意思

- 抖(1)不起来是什么意思

- 抖席子是什么意思

- 抖搂是什么意思

- 抖擞是什么意思

- 抖擞 委靡是什么意思

- 抖擞眉毛是什么意思

- 抖空竹是什么意思

- 抖空竹是什么意思