土壤水分有效性turang shuifen youxiaoxingsoil moisture availability

土壤水分能被植物所吸收利用的程度,也称土壤水分有效度。

植物从一定体积的土壤中能吸收利用的水量,决定于土壤质地、导水性、土壤中实际含水量、根系的密度和吸水能力以及气象条件。根系密度最大的土层中,植物吸水最快。在不同深度的土层中,一般上层土中根系最密,吸收利用的土壤水分多, 而且均匀;下层土中根稀,吸收较少。当上层土壤水分多时,植物从下层土中吸水较少。下层土水分也因上层水被根系吸收,形成土壤水势梯度,而向正在变干的土壤上层输送。植物吸收土壤水分的多少还与当时大气对植株蒸腾能力的影响有关。晴朗、风大、干燥的天气,蒸腾量也大。蒸腾加上农田土壤水的蒸发,总称蒸散量。实际蒸散量(ETa)也决定于土壤中水分的多少。土壤水分充分供应时, 在当地气象条件下, 某作物地的最大可能蒸散量, 称为作物可能蒸散量(ETm)。一般实际蒸散量ETa只占ETm的60%~80%, 具体量值依土壤湿度的大小而变动。

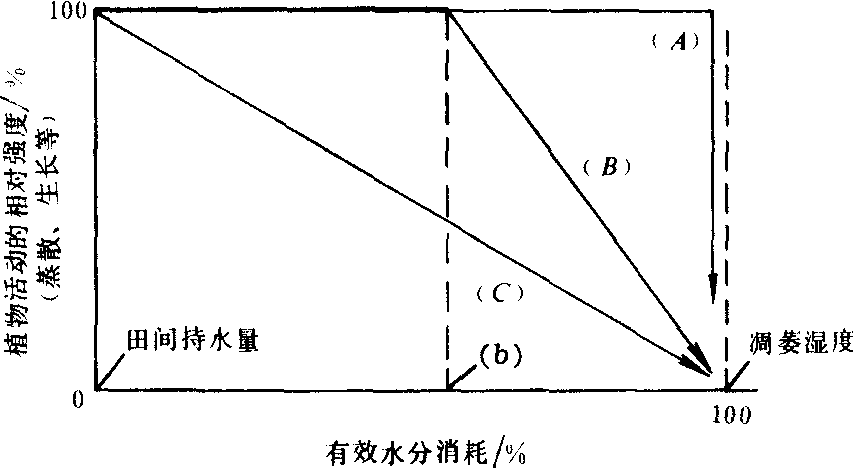

关于土壤水分的有效性问题, 本世纪20~50年代研究者多认为, 土壤水分在凋萎湿度以上和田间持水量以下的范围内, 有效性是相同的, 也就是说, 在凋萎湿度以上时, 植物吸收水分的功能不受土壤湿度大小的影响。这个概念一直被广泛应用, 并用于灌溉的实际工作中。后来, 一些研究者提出证据, 说明有效性是随土壤含水量减少而减小的。另一些研究者认为,土壤水分有效性可分为“能充分吸收”和“吸收渐减”两段, 即当土壤含水量在某一数值(这个值称临界点)以上时,作物按可能蒸散量ETm吸收水分, 到土壤水分低于临界值以后, 吸收量逐渐减小。图1表示出三种模式。其纵坐标表示植物活动的相对强度(蒸散量、相对蒸散量ETa/ETm或生长速度); 横坐标表示有效水分的消耗程度, 从田间持水量开始消耗量为零, 到凋萎湿度时有效水分已全部消耗完, 为100%。(A)线表示从田间持水量到凋萎湿度之间都同等有效, 单位时间蒸腾(或蒸散)量始终保持最大值。曲线(B),表示从田间持水量到临界土壤含水量b之间都同等有效; 含水量在b点之下, 有效性逐渐减小。(C)线表示, 有效性随土壤含水量呈直线减小。联合国粮农组织(FAO) 在灌溉方面, 采用曲线(B)模式, 并综合许多研究成果, 列出不同作物相当于临界点b的临界土壤水分系数P(见附表13), 和农田土壤水分预报。

图 1 土壤水分有效性三种模式

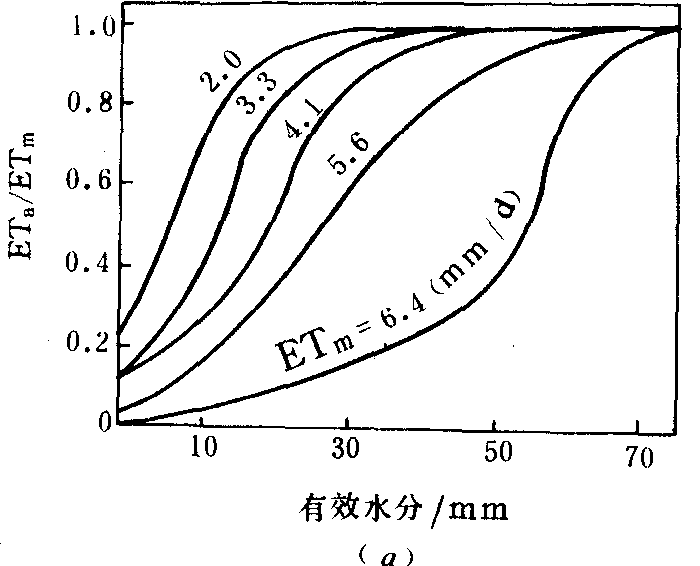

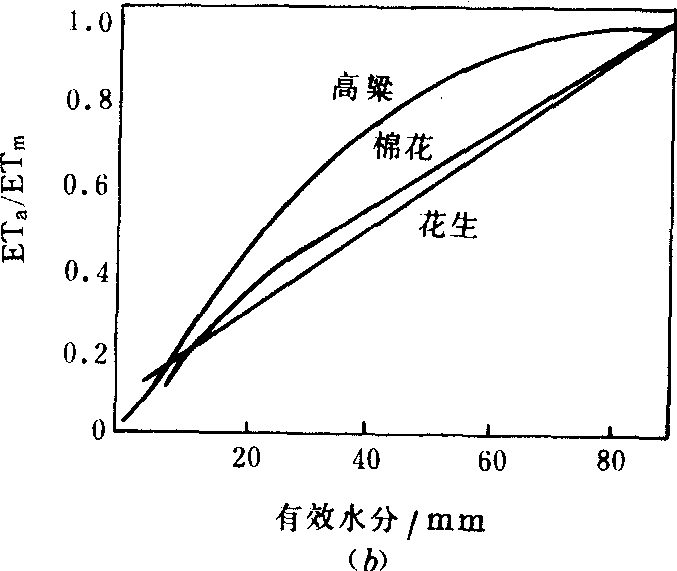

上述模式是土壤水分有效性的示意图, 实际上,在不同作物、土壤和气象条件下, 土壤水分有效性可以有显著的差异, 上述三种模式的情形都可能近似地出现。图2a是O.T.德米德和R. H.肖1962年的玉米试验结果,纵坐标为 ETa/ETm比, 横坐标为土壤有效水分(毫米), 图中曲线表示可能蒸腾量(Et) 的几种不同情形。可以看出, Et小时, ETa/ETm的比值大,土壤有效水分在较大范围内几乎不变; 当Et大时, 比值减小得很快。图2b是R.O.斯莱蒂斯对三种作物的试验结果。高粱保持高值 ETa/ETm 的土壤有效水分范围较大, 而棉花、花生的ETa/ETm 比值随土壤水分的消耗而减低较快。

图2 在不同作物和不同气象条件下土壤水分有效性差异

- 宽汤是什么意思

- 宽沈带是什么意思

- 宽沟是什么意思

- 宽沟城是什么意思

- 宽河之战是什么意思

- 宽河守御千户所是什么意思

- 宽法是什么意思

- 宽泛是什么意思

- 宽波段天线是什么意思

- 宽泰安处是什么意思

- 宽泽是什么意思

- 宽洪是什么意思

- 宽洪大度是什么意思

- 宽洪大量是什么意思

- 宽洪海量是什么意思

- 宽淘是什么意思

- 宽深是什么意思

- 宽渠道是什么意思

- 宽滔是什么意思

- 宽焦是什么意思

- 宽然是什么意思

- 宽爱是什么意思

- 宽父是什么意思

- 宽爽是什么意思

- 宽特征是什么意思

- 宽猛并济是什么意思

- 宽猛相济是什么意思

- 宽猛相资是什么意思

- 宽瓣毛莨是什么意思

- 宽瓣金莲花是什么意思

- 宽生是什么意思

- 宽甫是什么意思

- 宽田吉思海是什么意思

- 宽甸是什么意思

- 宽甸县乡土志是什么意思

- 宽甸县志略是什么意思

- 宽甸县自然旅行社是什么意思

- 宽甸满族自治县是什么意思

- 宽甸满族自治县中国现代民间绘画是什么意思

- 宽甸满族自治县(宽甸镇)是什么意思

- 宽畅是什么意思

- 宽畅明堂是什么意思

- 宽畅欣慰是什么意思

- 宽留是什么意思

- 宽皮是什么意思

- 宽皮大脸是什么意思

- 宽皮柑橘是什么意思

- 宽皮橘是什么意思

- 宽皮毛是什么意思

- 宽皮话是什么意思

- 宽睿是什么意思

- 宽短大衣是什么意思

- 宽禁捕是什么意思

- 宽科是什么意思

- 宽穗赖草是什么意思

- 宽空是什么意思

- 宽窄是什么意思

- 宽窄备用是什么意思

- 宽窄的程度是什么意思

- 宽窄行条播是什么意思