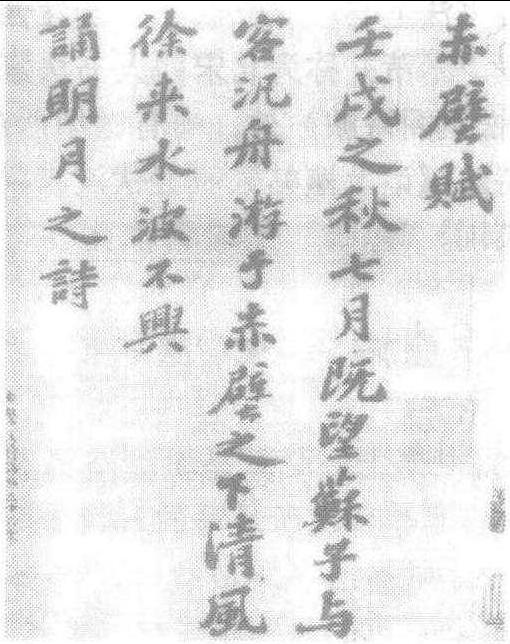

前赤壁赋

[宋] 苏 轼

壬戌之秋②,七月既望③,苏子与客泛舟游于赤壁之下④。清风徐来,水波不兴。举酒属客⑤,诵明月之诗,歌窈窕之章⑥。少焉⑦,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间⑧。白露横江⑨,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然⑩。浩浩乎如冯虚御风(11),而不知其所止;飘飘乎如遗世独立(12),羽化而登仙(13)。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之(14)。歌曰:“桂棹兮兰桨(15),击空明兮溯流光(16);渺渺兮余怀(17),望美人兮天一方(18)。”客有吹洞箫者(19),倚歌而和之(20)。其声呜呜然(21),如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅(22),不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇(23)。

苏子愀然(24),正襟危坐(25),而问客曰:“何为其然也(26)?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎(27)?西望夏口(28),东望武昌(29),山川相缪(30),郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎(31)?方其破荆州(32),下江陵(33),顺流而东也,舳舻千里(34),旌旗蔽空(35),酾酒临江(36),横槊赋诗(37),固一世之雄也(38),而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上(39),侣鱼虾而友麋鹿(40),驾一叶之扁舟(41),举匏樽以相属(42);寄蜉蝣于天地(43),渺沧海之一粟(44)! 哀吾生之须臾(45),羡长江之无穷。挟飞仙以遨游(46),抱明月而长终。知不可乎骤得(47),托遗响于悲风(48)。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯(49),而未尝往也(50);盈虚者如彼(51),而卒莫消长也(52)。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬(53);自其不变者而观之,则物与我皆无尽也(54)。而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也(55),而吾与子之所共适(56)。”

客喜而笑,洗盏更酌(57)。肴核既尽(58),杯盘狼籍(59)。相与枕藉乎舟中(60),不知东方之既白(61)。

〔注释〕

①本篇选自苏轼《经进东坡文集事略》。②壬戌之秋,宋神宗元丰五年(公元1082年)秋天。③七月既望,农历七月十六日,即那年阳历八月十二日。望,每月农历十五日。既望,望日的后一日。④泛舟,乘船。泛,浮。赤壁,苏轼游的这个赤壁在黄州(今湖北省黄冈县)。⑤属(zhu主),斟酒。⑥这两句说的是一件事。《诗经·陈风·月出》:“月出皎兮,佼人僚兮。舒窈纠(jiao绞)兮,劳心悄兮。”就是此赋所指,写月夜对美丽的情人的思慕之情。窈窕,美好的样子,即《月出》中所形容的。⑦少焉,不多一会儿。⑧斗牛,星宿(xiu秀)名,斗即南斗星,牛即牵牛星。⑨白露,白茫茫的水气,此指月光下的水气。⑩纵,任。一苇,比喻小船窄长像苇叶。如,往。凌,越、渡。万顷,顷,一百亩。形容江之宽阔。茫然,宽广无边的样子。(11)浩浩,广大的样子。冯(ping平)虚御风,凌空驾风。冯,同“凭”。乘、凌。御,驾御。(12)遗世,遗弃人世。独立,超然物外之意。(13)羽化,指成仙。传说仙人能飞升变化,故称。(14)扣舷,敲着船舷。舷,船边。(15)桂棹(zhao兆)、兰桨,用桂树、木兰树制成的摇船工具。形容船具之美。(16)空明,明亮的空间。溯,逆水而行。流光,水波上的月光。(17)渺渺,辽远的样子。余怀,我的胸怀。(18)天一方,在天的那一方,即在远处。(19)洞箫,单管直吹的竹箫。上下相通,所以叫洞箫。(20)倚歌而和(he贺)之,按着歌的曲调伴奏。倚,按。(21)呜呜然,象声词,表示声调低沉。(22)袅(niao鸟)袅,微细而宛转悠长。(23)这是写洞箫的感染力之大。幽,深。壑,沟。潜,潜伏着的。蛟,龙的一种。嫠(li离)妇,寡妇。(24)愀(qiao 巧)然,忧愁的样子。(25)正襟,端正衣襟。危坐,端坐。(26)这句说为什么要这个样子。即问为什么要吹这样凄怆的调子。(27)曹孟德,三国时曹操,字孟德。其《短歌行》有“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”句。(28)夏口,地名,今湖北省武昌县。(29)武昌,地名,今湖北省鄂城县。(30)相缪(liao聊),相互缭绕。缪,通“缭”。(31)周郎,指周瑜,孙权手下的主帅。(32)方,当。破荆州,攻下荆州,这是指建安十三年(公元208年)曹操占领荆州这件事。荆州,地名,东汉时约当今湖北、湖南两省的一部分。(33)下,攻占。江陵,地名,今湖北省江陵县。(34)舳舻(zhu lu竹炉),长方形战船。(35)旌旗,军中旗帜。蔽空,遮盖天空。(36)酾(shi师)酒,斟酒。(37)横槊(shuo朔),横着长矛。槊,长矛。赋诗,吟诵诗歌。(38)固,本来是。(39)渔樵,打渔砍柴。渚(zhu主),水中小洲。(40)侣,作伴。友,做朋友。(41)扁(pian 偏)舟,小船。(42)匏樽,用匏做的酒器。匏,葫芦的一种,外壳坚硬。(43)蜉蝣(fu you浮由),夏秋之交生在水边的一种小昆虫,只能活几小时。(44)渺,渺小。粟,小米粒。(45)须臾(yu鱼),片刻。(46)挟,带。这里有作伴的意思。遨游,在天空中自由自在地飘游。(47)骤得,立刻得到。骤,急速。(48)遗响,余音。此指洞箫声。悲风,悲凉的音响。(49)逝,往,流去。斯,这个,指水。(50)未尝往也,却没有流走。意思是前者流走,后者又来,水还是不见消失,所以说未尝往也。(51)盈虚,指月亮的圆满和亏损。盈,满。虚,亏。彼,那个,指月亮。(52)卒,终,到底。消长,消失和增长。(53)曾,乃,简直。一瞬,一眨眼之间。(54)无尽,没有结束。意思是物与人都不会消灭。(55)造物者,指天。古人认为天是万物的创造者。无尽藏,没有穷尽的宝藏。这是佛教术语。(56)适,舒服惬意。(57)更酌,再斟酒。(58)肴核,荤菜和果品。(59)狼籍,杂乱不整的样子。(60)相与枕藉,相互为枕。(61)既白,天已发亮。

〔分析〕

文章开头点明“壬戌之秋,七月既望”,这是元丰五年(公元1082年)的七月十六日。宋神宗熙宁、元丰年间,苏轼因与变法派政见不合,写了一些揭发时弊的诗文,元丰二年受到弹劾,下御史狱,险遭杀身之祸。随后他被贬往黄州,在政治上遭受打击,生活上陷于困顿的境遇中,一个人当然会产生悲苦寂寞之情、天涯沦落之感,但苏轼又在壮丽的山川和老、庄的哲理中找到了精神寄托,表现出放旷达观的思想风貌。《前赤壁赋》描写他一次月夜泛舟的见闻和感受,集中地反映了他谪居黄州期间的思想感情。

文章一上来即以诗一般的语言描绘了一幅长江月夜图。接着写到江上雾气弥漫,水天一色,渲染出一种朦胧浑茫的意境,而东坡在恍惚中似乎乘着风云,离开了尘世,进入了神仙的世界。这种充满诗意的幻想,表达了作者虽身处逆境,但却于自然和佛道中获得精神解脱的愉悦之情。这一段写景境界开阔,格调清新,壮美之景与旷达之情交融在一起,好似一篇乐章的优美的序曲,把我们导入了一个充满诗情画意的美的天地。

接下来的一大段主客对话,是全文的主要部分,集中揭示了东坡的思想矛盾。清风明月,诗酒助兴,当然是赏心乐事,于是就扣舷而歌。歌中莫名的淡淡的哀怨,反映出迁谪中的东坡怅惘苦闷、希望为国效力的心情,交织着醉心山水的愉悦和怅然若失的伤感,是由开头的“乐”过渡到中段的“悲”的桥梁。而客人的洞箫声,更加重了这种失落感和悲哀的气氛。“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,两个鲜明生动的形象,描绘出音乐的巨大感染力量,也是作者内心悲感的真实写照。接着客人的一席话,交代了他悲从中来是因为想起了历史上那些叱咤风云的英雄人物。眼前的赤壁古战场激发起他思古之幽情,那横槊赋诗的曹操、风流儒雅的周瑜,以及那一场形成三国鼎立格局的大战,又似乎历历在目。想当年,曹操是何等的不可一世,但最终还是淹没在历史的波涛中。英雄豪杰尚且如此,凡夫俗子就更为可悲。我们虽然能放情山水,无奈生命短促,长生无望,神仙更属虚妄。面对永恒的大自然,人渺小如沧海之一粟。这一段话与其说是客人在倾诉内心的伤感,无宁说是东坡的夫子自道。他提到曹孟德的功业,尽管他觉得这一切都已成为陈迹,但也曲折地透露出他不甘心投闲置散,而向往积极进取、建功立业。然而,谪居的现实一时使他心灰意冷,所以悲哀还是占了上风。

针对客人的这番话,东坡发了一通颇具哲理的议论,力图解决这个人生的难题。这里,他以水月为喻来表达对宇宙、人生的看法。水月之喻为佛家所常用,作者的观点是庄子与佛家哲学的混合体,但更多的是庄子的思想。庄子认为,客观事物尽管千差万别,变化多端,但对“天”而言却是无差别的,是统一于“一”的,是永恒不变的。这个“一”也就是派生万物的“道”,它存在于自然界的一切事物中,万物都只是“道”在运动过程中幻化成的一种暂时形式,所以东坡说:江水尽管在不停地流去,它仍是一条不变的江;月亮尽管有圆有缺,它还是悬于中天,万古朗照。《庄子·大宗师》说:“自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也。”东坡将它演化为:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”在这种宇宙观的指导下,一个人对人生中所遭遇的荣辱得失、寿夭生死就会淡然处之,因为人只是大自然的一部分,死亡也只是向大自然的回归罢了。实际上这只是摒弃个人的欲望追求,听凭命运摆布的一种消极的宿命主义。作者在这一段的最后写道:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”这正是一种“逍遥游”的境界,它与开头的月夜泛舟遥相呼应,点明了身心愉悦的原因。东坡赖以求得精神解脱的佛、道思想是唯心主义的,带有浓重的虚无主义色彩,本质上是一种消极退避的人生哲学,虽其中也含有一些合理的看法,如关于世界变与不变的辩证观点,以及不为物欲所诱、追求洁身自好的人生态度。庄子哲学的泛神论倾向带有某种程度的唯物主义色彩,因而它引导人们用一种达观的态度去对待自然与人生。东坡的旷达豪放正是来源于此。文章最后写东坡的一席话终于将客人说服,解除了他心头的苦闷烦恼,全文在主客释然,相与尽醉中结束。

苏轼的文章风格清新自然,飘逸豪迈,如行云流水。本文就是这种风格的典型代表。

在结构上,本文创造性地运用了赋体主客对话的手法,巧妙地表达了内心感情的波折,章法纵横自如。这是一篇文赋,它采用了传统赋体中常用的主客问答的形式,但实际上则是作者的自我独白。文章先从清风明月的江山美景中,写出羽化登仙的超然之乐;然后从对历史人物兴亡的凭吊,跌入现实人生的苦闷;最后又从眼前的景物立论,在旷达中得到解脱。这一由乐到悲,又以乐作结的变化过程,可以说是他谪居黄州时期思想感情中的矛盾斗争交织发展的一个缩影。全文读来使人觉得波澜起伏,跌宕多姿,开合自如,章法井然,但又不露运用法度的痕迹,达到了法与无法的统一。正像他在《书吴道子画后》中所说:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”

将写景、抒情、议论熔于一炉,达到了情、事、理的高度统一,创造了高妙的意境。第一段的写景一上来就给读者以强烈的感染,让人进入了一个清明澄澈的美妙境界,景中流露出遗世独立的超然之情。同时这一写景也是下文抒情和说理的基础,使情成为景中之情,理成为景中之理。譬如第二段抒发历史兴亡之感和人生渺小之慨,是结合着江山胜景来写的。眼前的景物与想像的画面,交互迭印,大有江山依旧、人事已非之感,创造了一种浓重的怀古的氛围;又如最后以水月之喻说理,这样就不显得枯燥。我们从风月、大江的形象中领略哲理,只觉得是一种充满诗意的享受,而不是在读抽象深奥的哲学论文。这些说理也使写景抒情的意蕴显得更为深厚。所有这一切交融在一起,展现出东坡清高脱俗的精神世界,这正是这篇名文给人感染最深的一个方面。

语言清新流畅,骈散结合,既有赋体的铺陈,又有散文的气势。文赋是在古文的影响下而形成的,它既保留了赋体句式整齐骈偶的传统,又参以散句单行,多用虚字转折。如本文就有不少精炼的四字句和六字句,读来琅琅上口,颇具节奏美。像“驾一叶之扁舟”到“托遗响于悲风”,一连十句,排比而下,累累如贯珠。有些长句,如“浩浩乎”一句及苏子说理的那段,既有散文气势,又是对偶句,是骈散结合的典范。文中也有铺陈,但它摒弃了喜用僻字和堆砌词藻的毛病,力求语言的清新流畅。它间或也用韵,但押韵的方式已很自由,有的句句押,有的隔句押,有的三句、四句才押,韵脚也不一定在句末,如果句末是虚词,往往在虚词的前面押韵。故前人称赞此文“以文为赋,藏叶韵于不觉,此坡公工笔也”。

〔评说〕

晁补之《续离骚序》:“《赤壁》前后赋者,苏公之所作也。曹操气吞宇内,楼船浮江,以谓遂无吴矣。而周瑜少年,黄盖裨将,一炬以焚之。公谪黄岗,数游赤壁下,盖忘意于世矣。观江涛汹涌,慨然怀古,犹壮瑜事而赋之。”

谢枋得《文章轨范》:“此赋学《庄》、《骚》文法,无一句与《庄》、《骚》相似,非超然之才,绝伦之识,不能为也。潇洒神奇,出尘绝俗,如乘云御风而立乎九霄之上,俯仰六合,何物茫茫,非惟不挂之齿牙,亦不足入其灵台丹府也。”又“余尝中秋夜泛舟大江,月色水光与天宇合而为一,始知此赋之妙。”

李扶九《古文笔法百篇》:“以文体论,似游赤壁记也,然记不用韵,而赋方用韵,此盖以记而为赋者也。故文带叙带赋,忽用韵,忽不用韵,古赋如《风赋》、《好色赋》皆此类也。以文法论,纯得吹箫一段生波,下乃发出如许妙理。公尝参禅学佛,故号‘东坡居士’。其笔墨之飘洒,机趣之活泼,又似于仙,故世号‘坡仙’。此文前乐,中悲,后乐,有似王右军《兰亭叙》。其借客发慨,不必实有其言,亦如昌黎之《进学解》,乃巧为避忌也。”

《前赤壁赋》

苏轼

壬戌之秋(1),七月既望(2),苏子(3)与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客(4),诵明月之诗(5),歌窈窕之章(6)。少焉(7),月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(8)。白露横江(9),水光接天。纵一苇之所如(10),凌万顷之茫然(11)。浩浩乎如冯虚御风(12),而不知其所止(13);飘飘乎如遗世独立(14),羽化而登仙(15)。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之(16)。歌曰:“桂櫂兮兰桨(17),击空明兮泝流光(18)。渺渺兮余怀(19),望美人兮天一方(20)。”客有吹洞箫者,倚歌而和之(21)。其声呜呜然,如怨如慕(22),如泣如诉,余音袅袅(23),不绝如缕(24),舞幽壑之潜蛟(25),泣孤舟之嫠妇(26)。

苏子愀然(27),正襟危坐而问客曰(28): “何为其然也(29)?”

客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎(30)?西望夏口(31),东望武昌(32),山川相缪(33),郁乎苍苍(34),此非孟德之困于周郎者乎(35)?方其破荆州、下江陵(36),顺流而东也,舳舻千里(37),旌旗蔽空,酾酒临江(38),横槊赋诗(39),固一世之雄也(40),而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上(41),侣鱼虾而友麋鹿(42),驾一叶之扁舟(43),举匏樽以相属(44),寄蜉蝣于天地(45),渺沧海之一粟(46)。哀吾生之须臾(47),羡长江之无穷,挟飞仙以遨游(48),抱明月而长终(49)。知不可乎骤得(50),托遗响于悲风(51)。”

苏子曰: “客亦知夫水与月乎?逝者如斯(52),而未尝往也(53); 盈虚者如彼(54),而卒莫消长也(55)。盖将自其变者而观之(56),则天地曾不能以一瞬(57); 自其不变者而观之,则物与我皆无尽也(58),而又何羡乎?且夫(59) 天地之间,物各有主(60),苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声(61),目遇之而成色,取之无禁(62),用之不竭,是造物者之无尽藏也(63),而吾与子之所共适(64)。”

客喜而笑,洗盏更酌(65)。肴核既尽(66),杯盘狼藉(67)。相与枕藉乎舟中(68),不知东方之既白(69)。

〔注释〕(1)壬戌: 宋神宗元丰五年(1082 )岁次壬戌。(2)既望: 夏历每月的十六日。既: 过了。望:夏历每月十五日。(3)苏子: 作者自称。(4)属(zhu): 劝酒。(5)明月之诗: 指曹操《短歌行》,诗中有句:“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?” (6)窈窕(yaotiao)之章: 指《诗经·陈风·月出》的首章,“月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮,劳心悄兮。”窈纠,即窈窕。(7)少焉: 不一会儿。(8)徘徊: 形容月亮徐徐运行。斗牛: 两个星宿名,即南斗和牵牛。(9)白露: 指月光临照下的乳白色水气。横: 这里作笼罩解。(10)纵:任凭。一苇: 指小船。《诗经·卫风·河广》:“谁谓河广,一苇杭(航)之。”所如: 所往。(11)凌: 越过。茫然: 旷远的样子。(12)冯(ping): 通“凭” ,依仗。虚: 太空。御: 驾驭。《庄子·逍遥游》:“列子御风而行,泠然善也。” (13)所止: 停留。(14)遗世: 遗弃人世。(15)羽化: 道家认为人飞升成仙叫羽化。登仙:飞入仙境。(16)扣:敲。舷: 船边。(17)桂櫂(zhao): 桂木做的棹(即桨)。桂、兰:桂木、木兰,均为香木。(18)空明: 月光下江水明澈。沂:同“溯” ,逆流而行。流光:水面上闪动的月光。(19)渺渺:辽远的样子。(20)美人:借指自己所倾慕的人。(21)倚歌: 随着歌声。和:应和。(22)怨:哀怨。慕: 爱慕。(23)袅袅(niao): 声音婉转悠长。(24)缕:丝缕。(25)舞: 使动用法,“使之舞” 之意。幽壑: 深涧。(26)泣:使动用法,“使之泣” 之意。嫠(1i)妇:寡妇。(27)愀(qiao)然:忧愁的样子。(28)正襟: 整好衣服。危坐: 端坐。(29)何为其然: 为何如此。(30)曹孟德: 即曹操,相传曹操征东吴,屯兵赤壁,月夜观江景时作《短歌行》。(31)夏口:古城名,在今湖北省武昌市黄鹄山上,为三国时吴大帝孙权黄武二年(223)所建造。(32)武昌: 今湖北省鄂城县,非今之武昌市。(33)缪(liao):通“缭”,缭绕。(34)郁:草木茂盛的样子。苍苍:青翠色。(35)周郎:周瑜。因他任建威中郎将时只有二十四岁,吴中皆呼为周郎(见《三国志·周瑜传》)。困于周郎: 指汉献帝建安十三年(208),曹操率军征吴,被周瑜在乌林赤壁(今湖北省嘉鱼县东北)战败,退至南郡(今湖北省西部至四川东部一带)。(36)荆州:汉时荆州治在今湖北省襄阳县。下:攻下。江陵: 今湖北省江陵县。建安十三年,赤壁之战前,曹操曾打破荆州,刘表子琮降,而后曹操又攻克江陵,随后进军赤壁。见《资治通鉴·汉纪》。(37)舳舻(zhu lu):大船。(38)酾:斟酒,这里是饮酒的意思。临: 面对。(39)槊(shuo):兵器,即长矛。诗: 即《短歌行》。(40)固一世之雄:本是一个时代的英雄。(41)渚(zhu): 水中小沙洲。渔、樵: 这里都用作动词。(42)侣:与……做伴侣的意思。友: 与……做朋友的意思。麋(mi): 鹿的一种,即“麋鹿” 。(43)一叶: 形容船小象一片树叶。扁(pian)舟: 小船。(44)匏(pao):葫芦的一种,外壳可以做瓢。樽: 酒器。相属(zhu): 相互劝酒。(45)蜉蝣(fu you): 昆虫名,夏秋之交生在水边,朝生暮死,实际上只能活几个小时。(46)渺沧海之一粟:渺小得象大海中的一粒米。沧海:大海。粟: 谷子。(47)须臾(yu): 片刻,一小会儿。(48)挟(xie)飞仙以遨游: 与飞行于空中的神仙结伴游玩。挟:腋下夹着。遨游: 游。(49)长终: 永远的意思。(50)骤得: 突然得到。(51)遗响: 余音,这里指箫声。悲风: 悲凉的秋风。(52)逝:往。斯: 代词,这(江水)。《论语·子罕》: “子在川上曰: ‘逝者如斯夫,不舍昼夜。’”(53)未尝往也: (实际上)是未曾流去。(54)盈:满。虚:缺。(55)卒:到底。消长:消减和增长。(56)盖: 句首助词。将:表示假设的语气。(57)曾: 竟然,简直。以:相当“于” 字,在的意思。一瞬: 一眨眼间。(58)物与我皆无尽也:世间万物和我们人类自身都是永不消失的了。(59)且夫: 句首助词,况且的意思。(60)物各有主: 世间万物各有其主宰。(61)得之: 听到。(62)无禁: 没有人禁止。(63)造物者: 大自然。无尽藏:佛教语,原义是佛法无边,作用于万事万物,无穷无尽。后来就把用之无穷的东西称为“无尽藏” 。(64)适: 舒适,引伸为享受。(65)盏: 浅而小的杯子,这里专指酒杯。更酌,重新斟酒。(66)肴: 菜。核: 果品。(67)狼藉: 零乱。(68)相与: 彼此。枕藉: 交错躺着。(69)既白:天已发光放亮。

〔鉴赏〕散文,顾名思义,是散。大至日月星辰,小至花鸟虫鱼,皆可融进笔端,摄入画面。然而,散,只是就艺术表现领域而言,它丝毫也不意味着内容上云天雾地的散漫不经。相反,它倒是应该在散中见出不散,讲究构思的缜密,艺术的精粹。这方面,我国古代散文中苏轼的《前赤壁赋》是一个成功的范例。

这篇散文有诗情,有画意,有哲理。就景而言,有江天、江水、江色; 就情而言,有悲、有欢、有乐。时而泛舟秋江,时而飘飘欲举,时而畅言哲理。作者纵意铺陈,挥洒自如。然而,毕览全篇,却感到作者构思精湛,缜密,没有多余的闲文,显得精粹,集中。这方面的艺术经验,值得探讨借鉴。

散文的创作更多的是以作者的主观感受作为线索贯串始终的。当作者从生活实践中触发了某种感受后,又总是要渗透到作品中来,成为联缀散文艺术画面的线索。在散文创作中,主观感受的提炼是至关重要的。就作者所要表达的主观感受的具体内容来看,会因时、因事、因人的不同而有异,不可强求一律。然而,对于散文主观感受的线索却有一个共同的要求,就是这条线索应该鲜明而突出。如果在直接抒情言理的作品中,主观线索鲜明,则主题突出; 如果在借景抒情、借物言理的作品中,主观线索清晰,则纲举目张。在我国古典诗论中,很重视“意”的作用,所谓“无帅之兵,谓之乌合” ,正是强调了作者主观感受的重要作用。苏轼的《前赤壁赋》的抒情脉络十分清晰。由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到超脱人生的欢快。整个情绪的转换由喜转悲入乐。这条线索的起伏形成了文章的波澜,而由这种波澜的跌宕便带出了文章境界的转换。

在散文中主观感受的线索不仅应该脉络清晰,而且应该意脉显著。所谓意脉显著,就是如诗歌中要讲究诗眼一样,画龙需点睛,点睛后,才有精神内涵,才能目光四射。《前赤壁赋》的点睛处就是苏轼所表达的旷达乐观的处世态度。“逝者如斯,而未尝往也; 盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬; 自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”苏轼的“变与不变” 论尽管来源于老庄的相对主义哲学观,具有唯心主义的成分,但是,这种表达却具备了辩证法的因素。这是《前赤壁赋》文笔之归宿,题旨之所在,是作者集中要表达的思想。由于作者胸有全“豹” ,目光四射,这一思想的安放,就点活了意境,疏通了脉络,提挈了全篇,真正是“立片言以居要,乃一篇之警策” (陆机: 《文赋》)。

由上可见,散文的艺术构思,应有贯通首尾的主观感受的线索,应有主观感受的意脉、龙睛,只有这样,才能于散中见出不散。然而,有了这些,似还不够。因为主观感受的线索在散文作品中的安放,串缀珠玉贝石而成整体,需要进行具体的艺术处理,随着主观感受的辗转生发,而形成散文的起承转合。

这篇散文是由游起兴,由景生情,由情入理。作者从容为之,舒徐用墨,显得游刃有余、手笔舒展,逐步渡渠过道,泻入题旨的深潭。“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。”点明时令、地望、人物。虽是简要记述,但却笔直地通向下文:“秋”引出秋景,“赤壁” 导出怀古,“苏子与客”伸出主客议论。

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。描写了一幅月夜江色图。“清风徐来” ,见出秋气之爽; “白露横江” ,写出秋意之浓; “水光接天” ,状摹秋水之旺。秋江浩阔自然激发了作者浩阔的胸襟。作者对秋江秋月秋夜的欣赏,举酒诵诗的举止,都分明流露出欣愉的畅游之情。这是触景生情,由眼前景激发出的胸中情,作者的主观感受初现端倪。“纵一苇之所如,凌万顷之茫然” ,怡然之乐,溢于言表。感情激荡,不能自已,则鼓飞起想象的翅膀: “浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止; 瓢飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”小船飘荡在江上,如乘风而飞,不知所终; 游人飘飘欲举,登临仙境。这里,感情色彩显然加浓了。想象的运用,升华了感情,由淡勾轻彩而至于重彩浓墨。

“饮酒乐甚” ,自然要“扣舷而歌之” 。歌声的插入使得《赤壁赋》的声调为之一宕。清澈润畅的泉水本来是顺流而淌,现在却发出呜咽之声了。作者在这里几次提挈笔势,推进感情的波澜。羽化登仙,是为“乐”; 扣舷而歌,是为“悲” ,情绪因之一转,随后便逐渐跌落。洞箫吹奏,渲染了悲情; 倚歌和唱,深化了悲意; “如怨如慕,如泣如诉” ,描述了悲声; “舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇” ,是悲音的具体化,能使藏在深水中的蛟龙为之起舞,使孤舟中的寡妇因之哭泣。行文至此,作者的主观感受已由悦情尽变为悲意。但是这种转换,不是突然发生,而是转得自然,逐层深化,丝丝入扣。

“苏子愀然,正襟危坐而问客曰: ‘何为其然也? ’”承上启下,过渡自如。有问必有答,这便出现了客人的议论。于此,文章便由情入理,由感情的抒发到哲理的畅达。

“客人”的悲,由三个方面的原因构成:

由人物上古代与当世的对比而生悲。“‘月明星稀,乌鹊南飞’ ,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?”来到赤壁,当然会想到往古的历史人物,这样的联想自然妥帖,文笔依然扣住散文一开始所点示的 “赤壁”濡墨。作者这次所游的是赤鼻(壁)矶,而当年著名的赤壁之战的赤壁是湖北嘉鱼县东北。但是,作者在这里是为了借题发挥,借以抒情和言理,因而也就以假赤壁言真史实,用艺术上的虚托方法来表现。这是服从于全篇艺术构思的需要所作的艺术处理。由于这样处理了,作者的抒情、明理就被赋予了更多的自由。由赤壁联及曹操,“破荆州、下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”,气势浩壮,声威大振,既具武功,又有文治,是一代英雄。这样不可一世的英雄“而今安在哉” ! 也消失在历史的风尘中了。而“况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属”。这样的等闲之辈与一世之雄相比就更不在话下了。悲苦和怨艾就从这古今历史人物的对比中产生了。

由宇宙间无穷与须臾的对比而生悲。“哀吾生之须臾,羡长江之无穷” 。长江悠悠,无穷无尽。在无穷的宇宙之中,人生不过短暂的瞬间,人生太渺小了。这是悲产生的一个重要原因。

由理想上现实与愿望的对比而生悲。“挟飞仙以遨游,抱明月而长终” 。正因为古人长逝,宇宙无穷,作者就不得不从幻想中去寻求寄托,和飞升的仙人同游太空,跟天上的明月永久存在。然而,这是不能实现的。“知不可乎骤得” ,清醒地看到现实和愿望之间存在着尖锐的矛盾,因而就 “托遗响于悲风” 。

在这里,“悲”产生的原因交代得既很清晰,内在的联系又极分明。

这一切,作者是借 “客” 的名义,艺术上用欲擒故纵的手法,故意制造一个议论的对立面。这在文势上,便于形成波澜; 这在议论上,更为有力。经过跌宕后,更能逼入文章的主旨。

“客亦知夫水与月乎?”仍然扣住水和月下笔,不偏不离,以回答“客” 的名义,展开哲理般的议论。苏轼在这里论述的是“变与不变”论。用变的观点看问题,“天地曾不能以一瞬” ; 用不变的眼光看事物,“则物与我皆无尽也” ,“而又何羡乎”?直接回答了上文的 “羡长江之无穷” 。这种理论既有辩证法的因素,又有老庄相对主义的成分。正因为用这种观点看待宇宙中的万事万物,作者的悲怨就得到了思想上的解脱。而解脱的真正出路,则又是“清风明月” 。“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 共同去拥抱这大自然,从大自然中去寻求精神寄托。正因为作者开了一帖精神解脱的良药,于是“客喜而笑” ,全文的感情又起变化,归结于这思想超脱之乐中。在结构上达到了首尾照应的效果。

从上述的分析,我们可以看出作者艺术构思的匠心之处了。把散文看成是随意为之的文字,可就错了。它讲求构思的精巧和缜密。正因为它可将天地万物,囊括成篇,这就更增加了构思的难度。

《前赤壁赋》的创作经验留给我们的启示,就是散文的艺术构思须有鲜明的主观线索,这条线索或是明流,或是伏脉。有时虽只见孤峰独峙,却实与潜脉相联。这样,有脉流在胸,那就不怕文笔放开; 有时,愈放开,则反过来倒能转化成一种特色,益见文路开阔,天高地远。散文的主观感受当然要讲究提炼,提炼的过程就是艺术焦点聚合的过程。聚万道光线于焦点,整个散文就显得精粹集中。苏轼在本文中申述了自己的一个重要人生哲理。然而这个观点的表达,却一点也不枯燥乏味。作者津津乐道,读者兴致盎然。这是因为作者的议论伴和着形象,跟可感的形象联袂而至,就使人喜闻乐见了。这种处处从文学的特性出发,注重形象感的经验,值得重视。同时,散文构思应注意章法、熔裁、布局、安排、组织。它不应该漫不经意,而应该肌理细密。《前赤壁赋》由泛舟到枕舟,首尾相应; 由于作者是从整体上考虑构思的,因而整个散文就浑然一体,自成天地。在内部结构上,情因景而生,生得自然;由喜转悲入乐,波澜分明。如春水轻帆,令人在不知不觉中进入悲境,揭出哲理,获得解脱,这样,情联着理,就显得情理并茂。

这篇散文重在说理、议论,是苏轼“以文为诗” “议论入诗”的文学主张在散文创作中的体现。作者要揭示他的哲理,不是直入题旨,而是如笋去壳,如茧抽丝。这样,就通过精湛的艺术构思,增添了文章的波澜和意趣。在揭示哲理的具体过程中,在推进感情、境界时,妙造自如,掉转灵活,象行云流水,轻轻地把读者送过一程又一程,使读者获得奇妙的艺术享受。

吴功正 执行主编.古文鉴赏辞典.南京:江苏文艺出版社.1987.第1014-1022页.

前赤壁赋

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,〔15〕击空明兮泝流光。〔16〕渺渺兮予怀,〔17〕,望美人兮天一方〔18〕。”客有吹洞箫者〔19〕,倚歌而和之〔20〕。其声呜呜然,如怨,如慕,如泣,如诉,余音嫋嫋〔21〕,不绝如缕,舞幽壑之潜蛟,〔22〕泣孤舟之嫠妇。〔23〕

苏子愀然〔24〕,正襟危坐而问客曰〔25〕:“何为其然也〔26〕?”

客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’〔27〕,此非曹孟德之诗乎〔28〕?西望夏口〔29〕,东望武昌〔30〕,山川相缪〔31〕,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎〔32〕? 方其破荆州〔33〕,下江陵〔34〕,顺流而东也,舳舻千里〔35〕,旌旗蔽空,酾酒临江〔36〕,横槊赋诗〔37〕,固一世之雄也〔38〕,而今安在哉!况吾与子渔樵于江渚之上〔39〕,侣鱼虾而友麋鹿〔40〕,驾一叶之扁舟〔41〕,举匏樽以相属〔42〕,寄蜉蝣于天地〔43〕,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾〔44〕,羡长江之无穷,挟飞仙以遨游〔45〕,抱明月而长终〔46〕,知不可乎骤得〔47〕,托遗响于悲风〔48〕。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎〔49〕? 逝者如斯〔50〕,而未尝往也〔51〕;盈虚者如彼〔52〕,而卒莫消长也〔53〕。盖将自其变者而观之〔54〕,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也〔55〕,而又何羡乎?且夫天地之间〔56〕,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭:是造物者之无尽藏也〔57〕,而吾与子之所共适〔58〕。

客喜而笑,洗盏更酌〔59〕。肴核既尽〔60〕,杯盘狼籍〔61〕。相与枕藉乎舟中〔62〕,不知东方之既白〔63〕。

〔1〕本篇选自《经进东坡文集事略》卷一。宋神宗元丰二年,苏轼因反对王安石新法,被贬到黄州,做了个闲散的团练副使。三年后,他曾两次游览黄州城外的赤壁(即赤壁矶,并非周瑜破曹的赤壁),写下了两篇赋。人们习惯把头一篇赋称为《赤壁赋》或《前赤壁赋》。

〔2〕壬戌:宋神宗五年。

〔3〕既望:十六日。阴历每月的十五日夜里,月亮正圆,跟太阳遥遥相望,所以叫“望”。既:尽,过了。

〔4〕苏子:苏轼自称。泛舟:划船,这里有任船飘荡之意。

〔5〕属(zhu):酌,斟酒给人喝。

〔6〕明月之诗:指《诗经·陈风·月出》。

〔7〕窈窕之章:指《月出》诗的第一章,其中有“月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮,劳心悄兮”的句子。窈纠即窈窕。

〔8〕徘徊:这里形容明月也似有情,欲前又止,来回移动。斗牛:指南斗星和牛宿星。

〔9〕白露:月光下水面呈现出的白烟似的水气。

〔10〕纵:任凭。一苇:比喻船很小,像一片苇叶。《诗经·卫风·河广》:“谁谓河广,一苇杭(渡)之。”如:往。

〔11〕凌:越过。万倾:形容江面宽广。茫然:旷远的样子。

〔12〕冯虚:凌空。冯,同凭。虚,太空。御风:驾御着风而行。

〔13〕遗世独立:离开人世,独来独往,了无牵挂。

〔14〕羽化:道教传说中指人飞升成仙为羽化。登仙:飞入仙境。

〔15〕“桂棹”句:桂棹兰桨,泛言船的精美。此句出自屈原的《九歌》:“桂棹兮兰枻(短桨)。”桂棹,桂木做的棹。兰桨,木兰做的船桨。

〔16〕空明:月光照着清澈的江水,看上去空灵透明。泝(su):同“溯”,逆流而上。流光:水面上随波浮动的月光。

〔17〕渺渺兮予怀:即予怀兮渺渺,我的情怀啊,深远无穷。

〔18〕美人:所倾慕、向往的人。

〔19〕洞箫:即箫,因为箫单管直通,故称洞箫。

〔20〕依歌而和之:指吹箫为歌声伴奏。倚,靠着,倚仗。和,应和。

〔21〕嫋嫋(niao):余音绵延不绝的样子。

〔22〕“舞幽壑”句:箫声使藏在深渊里的蛟龙闻之起舞。

〔23〕“泣孤舟”句:使孤舟上的寡妇闻箫声而哭泣。嫠(li)妇,寡妇。

〔24〕愀(qiao)然:忧愁变容的样子。

〔25〕正襟危坐:理正衣襟,严肃地端坐。

〔26〕何为其然:曲调为什么这样的悲凉呢。

〔27〕“月明星稀”二句:是曹操《短歌行》第一章句子,全文苍凉悲壮。

〔28〕曹孟德:即曹操。

〔29〕夏口:夏口城(今武昌市),相传为三国时吴国孙权所建。

〔30〕武昌:今湖北鄂城县。

〔31〕缪(liao):同“缭”,连结。

〔32〕周郎:三国时吴国名将周瑜,曾火烧赤壁,大败曹军。

〔33〕方:当。其:代曹操。破:占领。荆州:今湖北、湖南一带,荆州的州治在襄阳(今湖北襄樊市)。

〔34〕下江陵:攻占江陵(今湖北江陵县)。

〔35〕舳舻(zhu lu):长方形的大船。舳舻千里:指船队摆在江面上,浩浩荡荡,有千里之遥。

〔36〕酾(shi)酒:斟酒、把酒。

〔37〕槊(shuo):长矛。

〔38〕固:原本,真可谓。

〔39〕渔樵:打鱼、砍柴。

〔40〕侣:以……为侣。友:以……为友。麋(mi):鹿的一种。

〔41〕扁(pian)舟:小船。

〔42〕匏:葫芦的一种。匏樽:用葫芦作的酒器。

〔43〕蜉蝣(fu you):生存期极短的一种小虫,古人说它朝生暮死,这里比喻人生的短暂。

〔44〕须臾:顷刻,片刻。

〔45〕挟:持、带。飞仙:飞行空中的仙人。以:同连词“而”。

〔46〕长终:指与之始终,即长久存在。

〔47〕骤得:轻易得到。

〔48〕遗响:指箫的余音。

〔49〕夫(fu):彼。

〔50〕逝者如斯:《论语·子罕》:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”逝:往,流去。斯:此,指江水。

〔51〕未尝往:指江水永远地流,没有消失改变。

〔52〕盈虚:指月的圆缺。

〔53〕卒:最终。消长:消减与增加。

〔54〕盖:大概。变者:变化的眼光。

〔55〕物与我:就物与人的整体说。

〔56〕且夫:发语词,况且。

〔57〕造物者:天地,大自然。无尽藏(zang):佛家语,指大自然有无穷无尽的宝藏。

〔58〕共适:共同享受、玩赏。

〔59〕更酌:重新斟酒。

〔60〕肴核:菜肴和果品。

〔61〕狼籍:也作“狼藉”,凌乱不堪的样子。传说狼常卧草上,并弄得乱七八糟。

〔62〕枕藉:相互枕着睡觉,多形容醉酒后的睡态。

〔63〕既白:已经透出白色,天亮。

苏轼因“乌台诗案”仕途转入逆境,对现实的不满和抗争就只能通过微巧曲折方式来表达。被贬黄州时写出了代表其最高散文水平的《前赤壁赋》。从内容上看,此文通过抒发游赤壁的感怀,表达作者“超然”思想和旷达思想。以泛舟夜游赤壁为线索,写了作者感情上的三次起伏:乐——悲——乐。在艺术上,此文具有较高的鉴赏价值,作者巧妙地把情、景、理三者结合起来,成为一个有机体。寓情于景,借景明理,并同感情的变化紧密配合,使感情波澜起伏,行文富于变化。另外苏轼在文体上有所创新:打破传统赋的格式,在赋中融入更多的散文因素,使其与赋的优点结合在一起。从而达到既是一篇抒情散文,又是一首散文诗的效果,成为苏轼散文中影响最大、文学性最强的千古名篇。

前赤壁赋

辞赋名篇。北宋苏轼作。《四库全书》、《苏东坡集》等见载。此赋作于元丰五年黄州贬所,表现了作者不以荣枯得失为怀的旷达襟怀。文章从容起笔,首先描叙泛舟夜游,心境悠闲,怡情山水之乐。继而笔锋陡转,写乐极生悲,忧从中来。借“如怨如慕,如泣如诉”的箫声,主客问答,怀古情多;最后,从“水与月”的变与不变中,悟得“物与我皆无尽”的哲理,求得解脱,又化悲为喜。全文通过月夜游赤壁的江水景色和主客对人生哲理的问答,表现了苏轼在遭受政治打击后的矛盾苦闷心情,以及力求解脱的愿望。这是一篇著名的散文赋,用诗的笔调写景抒情,情景交融,天衣无缝。赋的对偶声律和散文舒卷自如的文风,紧密结合,把抽象、复杂的感情变化表现得形象具体,情理兼融,议论风发,外师造化,中得心源。全文在艺术上犹似一幅优美生动的秋江月夜泛舟图,纵一苇,凌万顷,凭虚御风,羽化登仙。“学庄骚之法,无一句与庄骚相似,非超然之才,绝伦之识,不能为也”(谢枋得《文章轨范》)。

前赤壁赋

苏轼

〔原文〕

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹(zhao)兮兰桨,击空明兮泝(su)流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅(niao),不绝如缕。舞幽壑(he)之潜蛟,泣孤舟之嫠(li)妇。

苏子愀(qiao)然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”

客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪(liao),郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻(zhu lu)千里,旌旗蔽空,酾(shi)酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿。架一叶之扁舟,举匏(pao)樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

〔译文〕

壬戌这年的秋天,七月十六日,我和朋友们乘着小船,到赤壁下面的江上游玩。清凉的风缓缓地吹来,江面上很平静,一点儿波纹也不起。我举起杯子劝朋友们喝酒,朗诵《月出》之诗,高唱“窈窕”那一章。一会儿,月亮从东山上升起,在南斗和牵牛星之间逗留不前。白蒙蒙的水气罩满江面,水光和天光连结在一起。我们听任小船飘荡,越过茫然无边的江面上。浩浩荡荡地像凌空乘风而行,不晓得要飞到哪里;飘飘然像离开尘世而独立生活,变成仙人,一飞上天宫。

于是大家开怀畅饮,高兴无比,敲着船边唱起歌来。歌中唱道:“桂木做的橹啊兰木做的桨,划破水月交映的江面啊,船儿在月光浮动的江面逆流而上。我的思念是多么遥远啊,想望的美人在天的另一方。”朋友中有吹洞箫的,随着歌声的节拍伴奏。箫声呜呜咽咽,像怨恨,像思慕,像抽泣,像哀诉,吹完了,凄切宛转的声音远在耳边回旋,像游丝摇曳不断。使潜伏在深谷里的蛟龙为之起舞,使孤船上的寡妇也为之悲啼。

我心情怅惘,整一整衣襟,端正地坐着,问那位朋友:“箫声为什么这样悲凉呢?”

朋友回答说:“‘月明星稀,乌鹊南飞’这不是曹孟德的诗句吗?向西遥望,可见夏口,朝东望可见武昌,山水相互环绕,树木茂盛青翠,这不是曹操被周瑜围困的地方吗?当他打破荆州,夺取江陵,顺流东下的时候,战船相连千里,旌旗遮蔽天空。他面对大江豪饮,横握长矛吟诗,原是不可一世的英雄,如今却在哪里呢?何况我和您只是在江边或沙洲上捕鱼砍柴之人,同鱼虾作伴侣,同糜鹿做朋友。驾着一只小船,端起葫芦瓢里的酒相互劝让,不过像蜉蝣一般将短暂的生命寄托在天地之间,渺小得像大海里漂浮的一粒米。悲哀啊,我们生命如此短暂,该羡慕那长江的无穷无尽。希望和仙人结伴游玩,同明月一起万古长存。明知道这不可能轻易实现,只好在悲凉的秋风中吹出这样的曲调。”

我说:“您也知道那江水和明月吗?不断流去的像这江水,可实际上又没有流去;时圆时缺的像那月亮,可到底也没有一点增减。就它变化的一面来看,那么天地间的一切事物,就连一眨眼间都不能保持不变;就它不变的一面来看,那么万物和我们人类都是永恒的。还有什么可羡慕的呢?况且在天地之间,万物都各有其主。假如不是我该有的,就是一丝一毫也不能掠取。只有那江上的清风和山间的明月,耳朵听到它们就成为音响,眼睛看见它就成为色彩,你要占有它,没有谁来阻挡你,你要享用它永不会竭尽。这是大自然的无尽宝藏,是我和您共同享受的。”

朋友听后嘻嘻而笑,于是刷洗杯盘,重新斟酒,菜肴吃光了,只剩下酒杯和菜盘散乱地堆在桌上。彼此相依相枕地睡在船中,不知不觉东方已经发白。

〔评介〕

宋神宗元丰三年(1080),苏轼因文字入狱,被贬谪到黄州做闲散小官,政治处境极不得意,生活上又十分贫困。为了排遣自己内心的苦闷,他曾两次游览湖北的赤鼻矶。从同音的赤鼻,想到了历史上周瑜破曹操的赤壁。于是,触景生情,写下了《前赤壁赋》和《后赤壁赋》。

像他的大多数诗文作品一样,苏轼的赋从内容上看,缺乏揭示重大的社会问题、反映精湛的政治见解之作。但在不少赋中对某种人情物理有比较深刻的描写和分析,从中闪烁出智慧的火花。从艺术手法上看,则正像他自己所说:“大略如行云流水,……常行于所当行,常止于不可不止,文理自然,姿态横生”(《答谢师民书》)。就体式来说,各体俱备,而以文赋为最好。《前赤壁赋》就很有代表性。

这篇赋有诗情,有画意,有哲理。就写景而言,有江天、江水、江色。就抒情而言,有欢、有乐、有悲。作品因游起兴,由景生情,由情入理,时而泛舟秋江,是而飘飘欲举,时而畅言哲理,逐步深入到作品的中心意旨。

全文共有五段,第一段首先交代了游览的方式、时间、地点和人物:“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”。方式是“泛舟”,时间是“七月既望”,地点是“赤壁之下”,人物是“苏子与客”。然后,作品从总的方面描写了游地的优美景色和游人的欢快心情。“清风徐来,水波不兴”,写的是秋江的清爽和澄净。“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”,写的是游人们边畅饮、边吟诗、边高歌的欢快场景。“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”,映衬出游人对冰清玉洁的月亮无限愉悦的心情。在皎洁的月光辉耀下,“白露横江,水光接天”,一片银辉浸染、浩瀚无边的秋江夜色。就在这豁朗开阔的迷人夜色之中,游人们“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,仿佛在浩荡的太空中乘风飞行,甚至悠悠忽忽地升入仙境之中。

如果说第一段写的是“欢”的话,那么第二段写的便是“乐”,并由“乐”转而“悲”。“于是饮酒乐甚”,点出“乐”字。乐靠酒来助兴,酒又增添了乐趣。所以,作者情不自禁地“扣舷而歌之。”然而,歌声的插入又使全文的声调为之一宕。洞箫的吹奏,发出了呜咽之声,渲染了悲情。倚歌和唱,更深化了悲意。“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉”,描述了悲声,而“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,则把悲音具体化了。到这里,作者本人的主观感受已由欢快的悦情尽变为不尽的悲意。

第三段通过“客曰”从反面揭示了一个“悲”字。客人之所悲共来自三个方面:其一,由古代与当世人物的对比而生悲。“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?”来到赤壁,当然会想到往古的历史人物,问题是那不可一世的曹操现在哪里去了呢?想当初,他“破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”,气势浩壮,声威大振,既具武功,又有文治。这样一代英雄也消失在历史的风尘之中了。“况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属”,这样的等闲之辈同一代英雄相比就更不在话下了。所以,“托遗响于悲风”。其二,由宇宙的无穷与人生的短暂相对比而生悲。“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”悠悠长江,无穷无尽。在这偌大无穷的宇宙之中,人生不过瞬间,人真是太渺小了。因而,“托遗响于悲风”。其三,由理想与现实的对比而生悲。“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”。正因为人生短促,天地无穷,他就不得不把希望寄托在幻想之中。但是,“知不可乎骤得”,他清醒地看到理想和实现理想的可能性之间存在着无法解决的矛盾,于是,“托遗响于悲风。”

经过“乐”与“悲”的跌宕后,作者便逼近了文章的主旨。全文以“苏子曰”开始而进入第四段。“客亦知夫水与月乎?”他仍从水和月入手,以批驳客的名义,展开了哲理般的议论。在这里,作者着重论述的是“变与不变”的问题。用变的观点看,“则天地曾不能以一瞬”。如果用不变的观点看,“则物与我皆无尽也”。所以,对人生而言,那宇宙间的万事万物“而又何羡乎?”这里既有辩证法的因素,又有老庄哲学的成分,它表明了作者身处逆境依然那么豁达、开朗、自信、乐观。既然不必“哀吾生之须臾”,而“羡长江之无穷”,那么,为什么不使无穷的自然万物为“吾生”所享用呢?作者认为,只有那声色俱美的“江上之清风”和“山间之明月”才是“吾与子之所共适”的“无尽藏也”。

第五段写客被说服了,“客喜而笑,洗盏更酌”,满面春风,拂去秋颜,开怀畅饮,直至“肴核既尽,杯盘狼藉”。全文在思想超脱之乐的意境中结束。

后人对这篇作品的评价极高。清代桐城派古文家方苞说:“所见无绝殊者,而文境邈不可攀,良由身闲地旷,胸无杂物,触处流露,斟酌饱满,不知其所以然而然。岂惟他人不能摹仿,即使子瞻更为之,亦不能如此调适而畅遂也”(《评注古文辞类纂》)。另一个桐城派古文家吴汝纶也认为它是“通于造化,非人力”的“奇妙之作”,并说,“胸次既高,识解亦夐绝非常,不得如方氏之说,谓所见无绝殊也”(同前)。

前赤壁赋

宋苏轼书,楷书,纸本。曾为清宫收藏,钤有乾隆诸玺。现藏台北故宫博物院。苏轼因“乌台诗案”获祸,含冤入狱,后又贬谪黄州。此时苏轼纵情山水以摆脱烦恼,于宋神宗元丰五年 (1082)秋天,泛舟长江,夜游赤壁,写成千古绝唱《前赤壁赋》,“哀吾生之须臾”、“托遗响于悲风”。一年后苏轼临池复书此赋,送与友人钦之。避席犹畏文字狱,苏轼书此赋时心存余悸,因此字也写得较为谨严端庄,笔力圆健,锋芒内敛,墨气凝聚,含而不露。明代董其昌曾如此分析: “坡公书多偃笔,亦是一病。此《赤壁赋》 庶几所谓欲透纸背者,乃全用正锋,是坡公之《兰亭》也。真迹在王履善家,每波画尽处,隐隐有聚墨痕,如忝米珠琲,非石刻所能传耳。” 赋后苏轼自识: “轼去岁作此赋,未尝轻出以示人,见者盖一二人而已,钦之有使至,求近文,遂亲书以寄。多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。又有后赤壁赋,笔倦不能写,当俟后信。轼白。”可知苏轼书此帖的成因及心情。

《前赤壁赋》

宋苏轼撰。作于北宋神宗元丰五年(1082)作者谪居黄州期间。通篇通过主客问答,议论风生,发抒了作者俯察人与宇宙之后的哲学的领悟,表现了作者与大自然合而为一的心灵净化的境界,以及不以得失为怀的旷达胸襟。这种深邃的意蕴,是诉诸于月下江游的眼前景物和由景物而引发的感触,而不是用抽象的言语表达,因而具有强烈的感染力和渗透力。全赋布局精妙。先点题面,描写赤壁泛舟的情景,愉悦之情充溢于字里行间,然后感情由愉悦转入抑郁。待渲染足后,才引出主客问答这一全赋重心。在形式上,此赋抛弃了通常作赋的框架,不用通常赋体中常用的转接的辞语,使感情的流动转折颇为畅遂;用韵自然天成,只在每节的结束数句稍加强调,独出心裁。全赋无论在思想内容还是在艺术形式方面都取得了很高的成就,无愧为散赋的杰出代表作之一。

- 飞将军李广征匈奴是什么意思

- 飞将数奇是什么意思

- 飞尘是什么意思

- 飞尘式蚀刻法是什么意思

- 飞尸走马汤是什么意思

- 飞尸走马汤是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞廉是什么意思

- 飞必冲天是什么意思

- 飞必冲天是什么意思

- 飞必冲天是什么意思

- 飞扬是什么意思

- 飞扬是什么意思

- 飞扬 飘落是什么意思

- 飞扬草是什么意思

- 飞扬草是什么意思

- 飞扬草是什么意思

- 飞扬草是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞扬跋扈是什么意思

- 飞挝是什么意思

- 飞挝是什么意思

- 飞旋是什么意思

- 飞星过水白,落月动沙虚。是什么意思

- 飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆。是什么意思

- 飞机是什么意思

- 飞机是什么意思

- 飞机是什么意思

- 飞机一切险是什么意思

- 飞机上交货价格是什么意思

- 飞机为什么会飞是什么意思

- 飞机仪表学是什么意思

- 飞机仪表板照明是什么意思

- 飞机位置是什么意思

- 飞机供氧系统是什么意思

- 飞机保险是什么意思

- 飞机保险是什么意思

- 飞机保险是什么意思

- 飞机信息管理系统是什么意思

- 飞机公众责任保险是什么意思

- 飞机内流空气动力学是什么意思

- 飞机利用率是什么意思

- 飞机利用率是什么意思

- 飞机利用率是什么意思

- 飞机制造中检验几何参数的方法与工具是什么意思

- 飞机制造协调准确度与容差分配是什么意思

- 飞机刹车系统是什么意思

- 飞机动力装置是什么意思

- 飞机可用率是什么意思

- 飞机可靠性是什么意思

- 飞机地球站是什么意思

- 飞机增压座舱是什么意思