农政全书

农政全书

徐光启 (1562—1633),字子先,号玄扈,明代松江(今上海市)人。年轻时因家境贫寒,耕读以度日。1597年赴顺天府应乡试,中式第一名举人,1604年赴京应会试,中式第88名进士,选为翰林院庶吉士。1607年丧父回故里丁忧。1610年回京复职,1630年任礼部尚书,随后又以礼部尚书相继任东阁大学士、文渊阁大学士。1633年死于任上。徐光启既是一位科学家,对农学、天文、历法、数学、测量、水利等方面都有一定的贡献;又是一位沟通中外文化的先行者,对国外(特别是欧洲)的学术、物产和新器物极敏感、极重视,做过不少“开风气之先”的译述、介绍、试验研究、推广利用等工作,同时,他还是明代一位政治、军事活动家。其中农学是他用力最勤的学科之一,当他还是个诸生的时候,就做过种植试验。1607年至1610年间,在上海家中设小型试验园地,进行甘薯等的引种和栽培试验,并进行农学和数学研究,写了 《甘薯疏》、《芜菁疏》、《吉贝疏》、《种棉花法》和《代园种竹图说》等书。1613年到1618年又两度因病告假回天津试办水利及经营田事,种植水稻、桑、甘薯、苎麻、芜菁、药用植物、花草等,写下了 《农遗杂疏》、《宜垦令》、《北耕录》等。1621年开始专心研究总结农业历史文献,并进行各种栽培试验,写作《农政全书》,至1633年逝世时,本书尚未最后定稿。《农政全书》是徐光启毕生从事农学研究成果的总结。

《农政全书》经陈子龙整理,删去的大约十分之三,增加的十分之二,然而基本上还是保留了原书的规模。全书分为农本、田别、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒政等12目,每目下又分为若干个子目,共60卷,50多万字。

《农政全书》的内容几乎涉及古代农业的每个方面。徐光启编著此书的目的在于“富国必从本业”,所以把“农本”3卷放在书首。其中包括 “经史典故”、“诸家杂论”和 “国朝重农考”3子目。经史典故引经据典阐明农业是立国之本。诸家杂论引诸子百家的言论证明农业的重要;《国朝重农考》的作者是冯应京,徐将其全书收入,意在告诫统治者重视农业。田制,即土地利用方式,徐对井田做了考证,还收集了王祯 《农书》中的各种田制图,诸如区田、圃田、围田等等。农事,即有关耕作和气象方面的事,包括营治、开垦、授时、占候,其中又以屯垦为重心。水利主要包括水利工程、农田水利、《泰西水法》等内容。农器,即有关耕、耘、收、藏的各种农具。树艺,即谷物、蔬菜、果树的栽培。蚕桑和蚕桑广类,即蚕的饲养和桑树、棉花、麻类等纤维作物的种植。牧养,即马、驴、牛、羊、猪、狗、猫、鹅、鸭、鸡、鱼、蜜蜂等动物的饲养。制造,即农产品加工和房屋建造。荒政,即备荒,书中收录了《救荒本草》及《野菜谱》2书。《农政全书》的出发点是农政,因此更着重于保证农业生产的其他措施。如屯垦、水利、备荒等项,本不是一般的农业措施,但却是保证农业生产与农业劳动者生活安定必备的基础。本书集中而又系统地提出来,这是以前农书,如《齐民要术》和《王祯农书》所不具备的。但是本书并没有因为着重政治措施而忽视生产技术。书中不仅记录了栽桑、养蚕、种棉等的新经验,对于粮食、油料等作物的栽种和加工技术也都详尽地收集。《甘薯疏》和 《救荒本草》等经整理后加以收录,王祯《农书》中的“农器图谱”也大量地收录了。尽管全书的主要部分是前人著录的摘录 (约占全书的90%),但都经过作者的精心剪裁,使其归纳到一个完整的体系之中。此外,在许多地方作者还写了夹注、旁注、评语或加了圈点,以表达自己的见解(约占全书的10%)。如对“风土论”的批判,提出了有风土论,不唯风土论,注重充分发挥人的主观能动性的观点。对蝗灾发生规律的分析,详细描述了蝗虫的发生、生长发育、生活习性等,第一次记载了蝗虫的生活史,指出蝗虫多发生在湖水涨落幅度很大的“涸泽”;成灾时间在农历五、六、七三个月份;对植棉技术的总结,提出了棉花丰产的十四字诀,“精拣核,早下种,深根,短干,稀科,肥壅”,总结了甘薯栽培的经验,把甘薯的好处概括为“甘薯十三胜”。总的说来,本书的特点是杂采众家,兼出独见,突出农政。

《农政全书》全面总结了中国近3000多年来农业科学的成果,并吸收了西方农业科学知识,成为中国古代的一部农业百科全书。在当时就被誉为“经济忠漠,事久弥验”、“有裨邦本”的“经国之书”。石声汉认为,全书的局面,确实比前所有几部大型农书更全。说它在中国传统的农书中是空前绝后的一种,应当是公正的。《农政全书》被中外学者视为中国五大农书之一。

清代中叶以前,由于有了官方编写的《广群芳谱》和《授时通考》的缘故,《农政全书》不甚流行。清道光以后开始广为人所注意,20世纪30年代初,在徐光启逝世300周年纪念之际,出现了许多研究徐光启生平和著述的文章,其中也包括对《农政全书》的研究。60年代初,在徐光启诞生400周年纪念之际,又出现了许多研究文章,1963年中华书局出版了竺可祯编写的《徐光启纪念论文集》。1983年,《中国农史》第3期,开辟了一个专辑,纪念徐光启逝世350周年,发表了11篇论文,就《农政全书》中的农政思想、写作特色和农学成就,特别是对于治水营田、风土学说,版本、甘薯、葡萄等栽培问题,进行了专题研究,标志着对本书研究的深入。

《农政全书》

《农政全书》

农业百科全书,明徐光启撰。除光启(1562~1633)字子先,号玄扈,上海徐家汇人。明末杰出的科学家,中国近代科学的先驱者。一生著述译作颇丰,主持编译《崇祯历书》,著有《徐氏庖言》、《兵事或问》、《甘薯疏》、《种棉花法》等,著译《几何原本》、《测量法义》、《勾股义》等多种。主要代表作是《农政全书》,可视为明末中国农业科学遗产的总汇。全书共60卷,分12门,即农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒政。作者痛感“国不设农官,官不庀农政,士不言农学,民不专农业”,积数年之功,著成此书。全书以“富国必以本业”为指导思想,把《农本》3卷置于书首,其中《经史典故》引经据典阐明农业立国之本,《诸家杂论》引诸子百家之言论证农业的重要,收《国朝重农考》以强调明朝历代的农业为政策和措施。书中对前人的农书和有关农业的文献广为采撷,系统摘编,并夹注评语,以“玄扈先生曰”的形式,加以辩证,多发精见,把自己在农业和水利方面的研究成果和译述分别编入有关各卷之中。作者为撰成此书,勤于采访,不耻下问,广咨博讯,对开垦、水利、荒政等用力最勤,从忧国爱民、备荒救灾出发,特辟“荒政”一门,《救荒本草》中收集记载了各种野生植物473种,作者亲口品尝过30余种,书中均注有“嘉味”、“难食”、“尝过”、“可作恒蔬”等字样。以荒政为治标,水利为治本,提出“水利,农之本也。无水则无田矣”。总结种棉丰产十四字诀:“精拣核,早下种,深根短干,稀科肥壅”。

《农政全书》在1625~1628年间完成初稿,平时“有得即书”,积渐成帙,历时颇久。最初仅泛称《农书》,作者逝世后,由其弟子陈子龙等人整理遗稿,经增删刊刻,定名《农政全书》,崇祯十二年(1639)刊行,1979年上海古籍出版社出版《农政全书校注》,颇便研读。

《农政全书》Complete Treatise on Agri-culture

明末著名的一部大型综合性农书,总结汇集了17世纪中叶以前中国传统农政措施和农业科学技术发展的历史成就,在中国和世界农学史上均占有重要的地位。

著者生平 见徐光启。

成书过程 本书是徐光启毕生研究农业科学的总结性著作,为了撰写这本书,他除披检大量典籍外,“尝躬执耒耜之器,亲尝草本之味,随时采集,兼之访问,缀而成书”。书中所载救荒植物中,他亲自尝过而加按语的就有60多种。他还在天津、上海等地进行长期的、多方面的试验研究,先后写出了《甘藷疏》、《农遗杂疏》等八九种农学著作。其内容成为全书的最有特色的部分,为《农政全书》的编写作了充分的准备。

天启元年至崇祯元年(1621~1628),徐氏因遭阉党排挤,辞官回上海,闲住六年多。此间他把以往积累的资料,进行增广、审订、编排、批点,编成了农书初稿(当时暂名为《种艺书》)。可惜尚未最后定稿,他便于1628年奉召赴京复职,并于1633年于北京病逝,临终前还嘱咐其孙尔爵“速缮成《农政全书》进呈,以毕吾志”。

崇祯十二年他的门人陈子龙率谢廷正、张密等人对徐氏原稿进行修订补充,“删者十之三,增者十之二,其评点俱仍旧观”,修订完毕,即于当年刻版印行,使《农政全书》得以面世。

内容评介 全书60卷,50余万字。插图精美,图文并茂。“杂采众家,兼出独见”,以系统摘编前人(包括同代人)的文献为主,同时也把徐氏自己在农业和水利方面的研究成果和有关译述编入;对摘编文献,也常以评、注方式,发表著者本人的见解。据统计,徐氏本人的文字共有6.14余万,约占全书的1/9。全书分为12大类,每类又分为若干细目,其基本内容如下:❶农本三卷(经史典故、诸家杂论、国朝重农考),主要论述农业在国计民生中的重要地位;

❷田制五卷(井田考、田制篇),主要是对井田制度以及区田、圃田、围田、架田、柜田、梯田、涂田、沙田等土地利用方式的考证和论述;

❸农事六卷(营治、开垦、授时、占候),主要论述土地的屯垦、农事季节和气候条件的掌握;

❹水利九卷(西北水利、东南水利、水利策、水利疏、灌溉图谱、利用图谱、泰西水法),主要论述水利的重要性、西北和东南的水利建设,并介绍西方的水利方法和器械;

❺农器四卷,主要介绍耕作、播种、收获和加工工具,基本上是从王祯《农书》中转录;

❻树艺六卷(谷部、蓏部、蔬部、果部),主要叙述各种农作物和果树的栽培技术;

❼蚕桑四卷(养蚕法、栽桑法、蚕事图谱、桑事图谱、织维图谱),论述栽桑养蚕技术;

❽蚕桑广类二卷,主要论述棉、麻、葛等纤维作物的栽培和加工技术;

❾种植四卷,叙述经济林木、特用作物和药用作物的栽培技术;

❿牧养一卷,叙述家禽、家畜、鱼、蜂的饲养管理和中兽医技术;(11)制造一卷,叙述农产品贮藏加工、房屋建造及日常生活常识;(12)荒政八卷(备荒总论、备荒 《救荒本草》、《野菜谱》),综述历代有关备荒的议

《救荒本草》、《野菜谱》),综述历代有关备荒的议 政策,分析各种救荒措施的利弊,最后附上《救荒本》和《野菜谱》所收473种救荒植物的图谱和名录。

政策,分析各种救荒措施的利弊,最后附上《救荒本》和《野菜谱》所收473种救荒植物的图谱和名录。

《农政全书》对中国传统农学进行了高度概括,不仅内容广泛,包罗了广义农业的各个方面。而且全书对农业技术的分析研究和编写记述较前代农书更富于创见。

第一,它把“农政”摆在首位,以农本、开垦、水利、荒政等为保证农业生产与农民生活的政策措施,加以系统论述,篇幅几占全书的一半。明代多灾荒,据统计在其276年间发生了1011次灾害。因此,作为政治家的徐光启在编农书时特别注重“荒政”。“南粮北调”也是明廷一大弊政:一方面北方广阔的土地弃置不耕;另一方面则从长江下游经运河运送大量粮食到京师和西北边境,“每以数石而致一石”,耗费惊人,使东南人民不堪重负。徐氏曾在《漕河议》中大声疾呼,“漕能使国贫,漕能使水费,漕能使河坏”。他认为这种局面必须扭转,有效的办法就是在北方兴修水利,屯垦荒地。他在天津的农事试验,实际上就是为实现这一目标而作。他写《农政全书》的目的,不光是为了向农民传授具体的农业生产技术,更重要的是希望当时的政府能推行他所规划的一套发展农业生产的政策措施,实现他“富国必以本业”的主张。所以书中对“长民者之兴除利弊,开垦屯田,水利荒政,则谆焉复焉,再三不倦”。

第二,它开始运用近代科学方法分析研究农业问题。如在《除蝗疏》中,分析统计从春秋到元代所记111次蝗灾发生的月份,得出蝗灾发生的时间是“最盛于夏秋之间,与百谷长养成熟之时正相值”的结论,准确地指出了中国蝗灾发生的时间;又从分析统计《元史》所载近400次蝗灾发生的地点,结合徐氏本人“耳目所睹记”的情况,得出蝗灾大都发生在“幽涿以南,长淮以北,青衮以西,梁宋以东诸郡”,而其孳生基地则是这些地区内旱溢无常的涸泽之地,从而准确地划定了中国的蝗区,为蝗害的防治,找到了客观依据。又如该书卷二,在论及“时宜”、“地宜”的时候,批评王祯《农书》“载二十八宿周天经度,甚无谓”,主张代之以南北纬度,“令知寒暖之宜,以辨土物,以兴树艺”。在论及上海种棉应当早于山东的时候,即以两地所处纬度不同为依据,认为“吾乡北极出地三十度,山东济南三十六度,相去六度,寒暖甚悬绝”。

第三,极力反对“唯风土论”。指出这种保守思想大伤民事,会使农民坐失佳种美利,“计根本者不可不力排其妄”。该书卷28批评《齐民要术》关于黄河流域“土不宜姜”的说法,指出“今北方种之甚滋息,奚云不宜也”;卷35提到《农桑辑要》作于元朝,当时也有木棉种于陕右,移于其他州郡,恐怕风土不宜的议论。但到了明末便已“率土仰其利”了。此外,还从理论上说明,风土不宜,或百中间有一二,但“若谓土地所宜一定不易,此则必无之理”。如果能尽力树艺,决无不可宜者,“就令不宜,或是天时未合,人力未至耳,试为之,无事空言抵捍也”。著者本人从福建引种甘薯,从广东、福建引种棉花,从浙江引种女贞树,以及在天津试种水稻的实践和经验,更是以实际行动反对“唯风土论”。

第四,记录大量作者本人的心得与成就,代表了当时农业科技的先进水平。这部分内容大都是作者亲自调查或试验所得的真知灼见,是历史上的首次记载。书中详尽地记载的棉花栽培技术便是其中的一例。著者生长于盛产棉花的松江,而松江府的赋役负担非常沉重,已10倍于南宋初年。300多年来,人民之所以还能勉强支撑下来,全靠织布挣钱。作者深明其中的利害关系,非常重视棉花栽培技术的研究。书中对棉花的种植制度、种植时间、种子处理、防寒措施、施肥技术,以至纺纱织布技术均有详尽记述。为了便于农民掌握其技术要领,令妇女儿童皆可明白,还特别用通俗语言予以概括。如把棉花收成不好的原因概括为“四病”,即“一秕、二密、三瘠、四芜”。把栽棉技术要领概括为“精拣核,早下种,深根短干,稀科肥壅”。书中还介绍了肃宁人为克服地面空气干燥的困难,而在地窖中纺织的经验。

在总结有关推广种植甘薯的经验时特别指出甘薯有“十三胜”,是“杂植中第一品”,“农人之家不可一岁不种”。为了使甘薯能顺利地向北推广,书中介绍了多种留种、藏种方法,并指出“藏种之难,一惧湿,一惧冻,入土不冻而湿,不入土不湿而冻”。要求人们结合实际,抓住防湿防冻两个关键,灵活运用。

对芜菁南移“变为菘”的问题,作者根据自己的实践指出:“余家种蔓菁三四年,亦未尝变为菘也,独其根随地有大小”而已。并介绍了他自己设计的,通过摘薹,控制其结子时间,以避开南方梅雨天气,从而收到好种子。其方法是:“宜将留种芜菁分作三停:其一不摘薹,拟芒种后收子;其一摘薹一遍,拟夏至后收子;其一摘薹两遍,拟小暑后收子。”认为三停中只要有一二停碰上好天气,便可收到好种子,再加上“拣择淘汰,稀种厚壅”,就不可能“变为菘”了。

此外,书中对种女贞树养白蜡虫的经验,从取子、寄子、养树到收蜡均有详尽的介绍,并且首次明确记载了白蜡虫的生活史。书中还详细介绍了种植乌柏树的经验,有些是从老圃那里调查所得的第一手资料。如把未经嫁接的乌柏树枝一一捩转,就会和嫁接过的一样多结子。徐光启还亲自验证,谓“余试之良然”。

《农政全书》问世后,在中国一直享有很高的声誉,有的说它是“悬方救病”、“治本”的书,有的赞誉它“粒我丞民,功在万世”,有的地方官还按照书中的宗旨和方法试行,收到较好的效果。乾隆皇帝也说它“用意勤而于民事切”,所以在清代曾经多次重刻,官纂的《授时通考》也予大量引录,对清代农业和农学的发展均有较大的影响。石声汉曾给予很高的评价,认为“说它在我国传统的农书中是空前绝后的一种,应当是公正的”,并对它进行校订、注释和标点,写成了《农政全书校注》。康成懿曾对书中引录的文献作了全面校核,写成了《农政全书征引文献探原》。此外,万国鼎、梁家勉、胡道静、李长年、游修龄和日本的天野元之助等人,都曾从不同角度对《农政全书》进行过深入的研究。

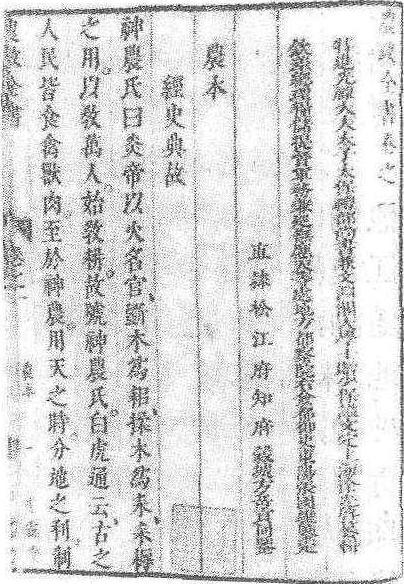

版本介绍 该书最早的版本是崇祯十二年平露堂刊本(见图),“平露堂”是陈子龙的堂号。以后有道光十七年(1837)贵州粮署刊本、道光二十三年上海曙海楼刊本、同治十三年(1874)山东书局刊本、光绪二十六年(1900)上海文海书局石印本、宣统元年(1909)上海求学斋石印本、1930年万有文库排印本、1932年伪河北燕京道排印本、1956年中华书局出版了邹树文等八人的校订本、1979年上海古籍出版社出版了石声汉校注本,除对原书作了标点和校注外,还把各版序言和辛树帜、王作宾的《〈农政全书〉159种栽培植物的初步探讨》、王作宾的《〈农政全书〉所收〈救荒本草〉及〈野菜谱〉植物学名》、《〈农政全书〉转录〈救荒本草〉的救荒植物分“部”及利用方式分“类”总表》等作为附录载于书末。是迄今较完备、使用较方便的一种。

《农政全书》平露堂本书影

《农政全书》Complete Works on Agricultural Adiministration

明代著名农书。徐光启撰。光启从天启元年(1621)起向朝廷请假在天津从事农业研究,天启四年回到上海,在“冠带闲住”时,将长期积累的资料进行整理写成初稿。徐光启殁后,初稿由陈子龙等整理和删补后定稿,约70万字,并定名为《农政全书》,于崇祯十二年(1639)由应天巡抚张国维、松江知府方岳贡刊行。全书共六十卷,一至三卷“农本”、四至五卷“田制”、六至十一卷“农事”、十二至二十卷“水利”、二十一至二十四卷“农器”、二十五至三十卷“树艺”、三十一至三十四卷“蚕桑”、三十五至三十六卷“蚕桑广类”、三十七至四十卷“种植”、四十一卷“牧养”、四十二卷“制造”、四十三至六十卷“荒政”,几乎包括农业的各个部门,而以屯垦、水利、备荒三者为重点。本书绝大部分材料是从230多种文献中辑集所得,作者本人撰写的有6.1万字,在书中以夹注、旁注、评语等形式对前人的论述加以补充和纠正,有很多独创性的见解。此书是将个人研究成果和前人经验紧密结合的农学巨著。

《农政全书》

明代农业科学著作。作者徐光启(1562~1633),1625年开始撰著,1633年写成初稿,经陈子龙修订,1639年成书。全书共60卷,70万字,分为:农本,田制,农事,水利,农器,树艺,蚕桑,蚕桑广类,种植,牧养,制造,荒政12门,提倡种植经济作物,宣传“人定胜天”的思想。徐光启为官清廉,“盖棺之日,囊无余赀”。生前无力刊行此书。死后5年,“帝(崇祯)念光启博学强识,索其遗书”,诏令陈子龙等整理编定,于崇祯十二年(1639)刊行。全书9/10是对历代农业科学文献的辑录,作者自己撰写的占1/10。现有1956年邹树文校注本和1979年石声汉校注本。

346 农政全书

书名,明代科学家徐光启著。农业科技文献。书中阐述了作者富民强国的经济思想。指出中国贫困的原因在于“旷土不能耕,人多而不能生谷”;摆脱贫困的途径是发展农业生产,控制人口增长。作者认为农业是富民强国之本,“农者,生财者也”。为发展农业生产,主张移民垦荒和开发水利。移民于西北,垦荒拓田,可增加粮食产量,可改变南粮北调的不合理局面;开发水利是“农之本也,无水利则无田矣”。同时主张用现代科学技术发展农业。书中记述了作者平生积累的大量农业科技资料,博采众家珍贵的农业技术经验,这些知识、经验为后世广为流传。书中还论述了人口增长的规律及解决人多的办法,在我国历史上第一次明确提出人口增殖率概念。对后人研究人口问题具有十分重要意义。

118 农政全书

明代徐光启撰。本书初稿完成于1628年,作者逝世后,手稿由陈子龙主持增删成书,于1639年问世。全书共60卷,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒政等12门,每门下分若干子目。本书内容丰富、体系严谨、征引周详。仅引证的文献就有225种之多。书中还记述了作者本人引种或种植水稻、桑、甘薯、苎麻、芜菁等作物的经验。作者系统而集中地叙述了屯垦、农田水利、荒政三项重大措施,是该书区别于以往农书之处。本书是我国传统农学的重要遗产,在国际上也有极大的影响。

农政全书

明徐光启撰。其中有《荒政》十八卷。前三卷为备荒的有关措施,中十四卷介绍饥荒时可供充饥的野生植物,名为《救荒本草》,后一卷为野菜谱。

农政全书

古代农业百科全书。六十卷。明徐光启(生平见《崇祯历书》条)撰。天启五年(1625),徐光启被保守势力魏忠贤等人排挤免官,从此便集中精力撰写《农政全书》,历经四年,于崇祯元年(1628)完成初稿。去世后,由陈子龙整理遗稿,删去百分之三十内容,新增百分之二十内容,于崇桢十二年(1639)刊行。

《农政全书》约七十余万字,分成十二目:农本(经史典故、诸家杂论、国朝重农考)、田制(井田考和《王祯农书》中各种田制图)、农事(营治、开垦、授时、占候,以屯垦为中心)、水利(水利工程、农田水利、《泰西水法》)、农器、树艺(名物、蔬菜、果树)、蚕桑、蚕桑广(木棉、苎麻)、种植(经济作物)、牧养、制造(食品、房屋)、荒政(备荒、附《救荒本草》和《野菜谱》)。《农政全书》采用的文献多达二百二十九种,集我国古代农学之大成,比较系统地总结了我国农业科学的成就,是一部荟萃了感性认识与理性认识菁华之农学著作。在我国农业发展史上占有重要的位置。

与以往的农书的不同,《农政全书》系统而集中地叙述了屯垦、大规模的水利工程(包括农田水利)、备荒三项。《齐民要术》和《王祯农书》是纯技术性的农书,而此书重点在于保证农业生产的其他措施,如田制、水利、荒政等项。酿造项目只收酱、醋、豉,没有讲酒的酿造。烹调只限于农家所用的简单几条,把《齐民要术》中精致讲究而对农家无用的食谱都删除了。在“工欲善其事,必先利其器”的思想指导下,大量地收录了《王祯农书》中的农器图谱,并且还有所增补。

宋代以来,蚕桑是江南重要的经营项目,徐光启记录了以后的新经验。他对故乡松江的植棉和棉田管理的新技术作了详尽记录。对河北肃宁以稳定湿度为纺织环境的方法,也特别加以推荐。对当时传入我国不久的甘薯,他根据自己的实践,写了《甘薯疏》,收入《农政全书》,提倡人们大量种植,用来备荒。

有《四库全书》本、《万有文库》本以及石声汉整理的《农政全书校注》本。

《农政全书》Nongzheng quanshu

是明代徐光启编纂的一部我国古代农业和技术方面的专著。徐光启(1562—1633)字子先,号玄沪,上海人。官至大学士。明朝末年,政治腐败,国家凋蔽,徐光启抱着以天下为己任的信念,专门致力于研究气象、水利、兵事、营造、机械等实用技术;他搜集历代有关的文献资料,并且吸收了所接触到的西方科技,经过30年的艰辛,完成了这部巨著。现存的《农政全书》是由陈子龙整理修改后于崇祯十二年(1639)刊行的。《农政全书》共66卷:农本3卷、田制2卷、农事6卷、水利9卷、农器4卷、树艺6卷、蚕桑4卷、蚕桑广类2卷、种植4卷、牧养1卷、制造1卷、荒政18卷,共12个部类。《农政全书》全面总结了当时农业生产的经验,并吸收了西方的某些科技成就。全书水利和荒政占的篇幅最多。在编纂上,《全书》吸收了历代农书的精华,大量辑录了古代和当时的文献,许多遗佚的资料,因此书的引用得以保存下来。《全书》对有关的记载配上了各种插图,一目了然。上海古籍出版社出版的删略,整理本,是目前比较适用的本子。

《农政全书》Nongzhengquanshu

明代科学家徐光启编纂的我国古代的一部农业科学著作,60卷。徐光启,字子光,号玄扈,上海人。万历三十二年进士,历任翰林院庶吉士、礼部尚书兼文渊阁大学士等。他对天文、历算、农田、水利等方面都做过深入的研究,被称为中国近代科学的启蒙大师。《农政全书》是他整理毕生搜集的农学资料而编写的,其中不少经验是他身体力行参加农业生产实践而总结出来的。全书共60多万字,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒政等12部分,征引文献225种,详细记录了我国农具、土壤、水利、施肥、选种、嫁接等农业技术。徐光启在书中“杂采众家,兼出独见”;既论述了农业、手工业等科学技术的科学水平,又批判了各种阻碍生产技术发展的落后思想和方法;既总结了古代劳动人民的丰富的生产经验,又将西方自然科学知识与我国的科学知识互相验证,探讨了农业生产中的许多规律。《农政全书》既有农事,又兼及农政,是我国古代农业科学集大成的著作。徐氏死后,由陈子龙、谢廷祯、张密等整理成书,于1639年刊行。

农政全书

(明)徐光启撰。60卷。分农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒政等12门,辑录古代和当时的文献,同时提出作者自己的心得与见解。有《万有文库》本和中华书局1956年据平露堂本断句影印本。

农政全书

书名。明朝徐光启撰。徐故后6年,由陈子龙等修整,于崇祯十二年(1639年)刊行。全书60卷,12门,50多万字,篇幅以水利、荒政较多。书中大量辑录了古代及当时的文献,也提出了作者自己的心得和见解,是内容丰富而重要的农业科学巨著。

《农政全书》

古代农业科学著作。明徐光启著。光启去世后,经陈子龙整理修改,于崇祯十二年(1639) 刊行。共六十卷,五十多万字。该书体系完整,材料丰富,图文并茂。分十二门,包括农田、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类 (棉、麻、葛)、种植、牧养、制造、荒政等。其中以开垦、水利和荒政等为主。书中大量辑录了古代和当时的文献,也随时提出作者自己的心得与见解。

《农政全书》

十七世纪中国农业科学遗产的一部总汇书籍。徐光启 (1562—1633) 撰,中国明代杰出的自然科学家,生于明代上海县。万历年间举进士,官至礼部尚书兼东阁大学士、文渊阁大学士,因反对宦官专权,曾三次受贬免职。徐光启热心于科学研究工作,早年曾从罗马传教士利马窦学习和研究天文、历法、数学、测量和水利等。他研究范围十分广泛,尤以农学和天文学最为突出。

在农业科学方面,给后人留下了一部综合介绍传统农学的巨著——《农政全书》。全书共60卷,70多万字,分为农本 (传统重农本理论)、田利 (土地利用方式)、农事 (耕作、气象)、水利 (农田水利工程)、农器、树艺 (谷物、蔬菜和果树)、蚕桑广类 (木棉、苎麻)、种植(经济作物)、牧养、制造 (食品、房屋)、荒政 (救荒本草和野菜谱) 等十二目。《农政全书》 内容洋洋大观,包罗万象,可称是中国古代农业生产的一部百科全书。书中对以前的农书和有关农业文献,进行了系统编摘,并掺入了自己的评语。作者自己在农业和水利方面的科研成果与详述分别编入有关各卷中,现存 《农政全书》 经陈子龙主持整理修改过,“大约删者十之三,增者十之二”。原著现已无法复原,但全书体例及十二目则肯定是徐光启所定。《农政全书》 最早刊印于1639年,它对日本农学有较大影响。1697年日本宫崎安贞撰写的 《农业全书》,现代学者熊代辜雄认为就是 《农政全书》 精炼化了的日本版。

《农政全书》

17世纪中国农业科学遗产的一部总汇书籍。徐光启 (1562—1633),中国明代杰出的自然科学家,生于明代上海县。万历年间进士,官至礼部尚书兼东阁大学士、文渊阁大学士。为人正派,因反对宦官专权,曾三次受贬免职。徐光启热心于科学研究工作,早年曾从罗马传教士利玛窦学习和研究天文、历法、数学、测量和水利等。他研究范围十分广泛,尤以农学和天文学最为突出。

在农业科学方面,给后人留下了一部综合介绍传统农学的巨著——《农政全书》。全书共60卷,70多万字,分为农本 (传统重农本理论)、田利 (土地利用方式)、农事 (耕作、气象)、水利 (农田水利工程)、农器、树艺 (谷物、蔬菜和果树)、蚕桑广类 (木棉、苎麻)、种植 (经济作物)、牧养、制造 (食品、房屋)、荒政 《救荒本草和野菜谱》等十二目。《农政全书》内容洋洋大观,包罗万象,可谓是中国古代农业生产的一部百科全书。书中对以前的农书和有关农业文献,进行了系统编摘,并掺入了自己的评语。作者自己在农业和水利方面的科研成果与详述分别编入有关各卷中,现存 《农政全书》经陈子龙主持整理修改过,“大约删者十之三,增者十之二”。原著现已无法复原,但全书体例及十二目则肯定是徐光启所定。《农政全书》最早刊印于1639年,它对日本农学有较大影响。1697年日本宫崎安贞撰写的 《农业全书》,现代学者熊代辜雄认为就是 《农政全书》精炼化了的日本版。

《农政全书》

明徐光启撰。约成书于天启五年至崇祯元年(1625—1628)间。全书六十卷,五十多万字。分农本、田制、农事(包括营治、开垦、授时、占侯)、水利、农器、树艺(谷类及蔬果各论)、蚕桑、蚕桑广类(棉、麻、葛)、种植(竹木及药用植物)、牧养、制造和荒政等十二部分。其中开垦、水利和荒政几项较为突出, 篇幅占全书一半以上。书中选辑了不少中国古代尤其是明代的农艺科学文献, 辑书范围达二百二十九种之多。杂采众长, 同时阐明自己的独到见解。它总结、保存和发展了中国古代劳动人民许多生产经验和技术, 对农业及与农业有关的政策、措施、工具、作物特性、技术知识等都有所论述, 是一部综合性的农业科学著作。此书在徐光启生前未能刊行。去世后, 由于崇祯帝的索取,由其子徐骥呈送朝廷。现在刊行的《农政全书》在出版时经过陈子龙等增删。1956年经由中华书局出版了中国农业科学院中国农业遗产研究室校勘的校勘本。参见“徐光启”。

农政全书

系明代末年的一部农书。徐光启著,共分十二门六十卷。其中水利和荒政占篇幅较多,对动、植物属性研究、果树嫁接技术都有创见,对新驯化的动物、新引进的作物作了详细介绍,是研究我国农学史的宝贵文献。

《农政全书》

明末徐光启 (1562—1633) 编著的一部综合性农业科学著作,成书于1625—1628年间。徐光启生前未刊行,崇祯十二年 (1639年)由陈子龙等增删整理后公开刊行。全书60卷、12大目,约50多万字,前3卷讲“农本”,记述历代有关农业生产、农业政策的经史典故及诸家议论,是全书的绪论。接着讲“田制”,包括对古代土地制度研究的心得和贾思勰、王祯等古代农学家关于田制的论述。在“农事”目中搜集了古代各种耕作方法以及有关农业季节、气候的知识。“农器”目用图谱形式介绍各种传统的农业生产和农产品加工工具,以及各种灌溉工程和水利机械,对西洋水利情况也作了介绍。书末详细考察历代数荒政策及措施,总结古代劳动人民同自然灾害作斗争的经验。对野生植物的利用也予以较详细的考察。《农政全书》总结、保存了我国古代劳动人民的许多农业生产经验和技术,并加以发展,还吸收了西方科学技术。(参见“徐光启”)

农政全书nong zheng quan shu

Complete Treatise on Agriculture(compiled by Xu Guangqi of the Ming Dynasty and published in1639)

农政全书

我国古代农业科学名著。明代徐光启撰。大约写于天启五年至崇祯元年(1625—1628)。六十卷,五十余万字,分十二门,包括农本、田制、水利、农器、农事、开垦、栽培、蚕桑、牧养、酿造、造屋、家庭日用及荒政等。其中开垦、水利、荒政为全书重点,约占二分之一的篇幅。所载栽培植物达一百五十九种,几近农、园、林植物之大部,是一部农业科学的百科全书。水利部分,编进了他和意大利传教士熊三拔合译的《泰西水利》,介绍了西方水力学原理及新式提水工具。荒政部分的《除蝗疏》,详细记载了蝗虫的出现、成熟、习性等,是我国最早的治蝗专著,是世界上记述白蜡虫生活习性和蝗虫生活史的第一部著作。 (参考图552)

- 赤龙散是什么意思

- 赤龙皮散是什么意思

- 赤龙皮散是什么意思

- 赤龙迎陶安是什么意思

- 赤龙须是什么意思

- 赤龙鳞散是什么意思

- 赤龙鳞散是什么意思

- 赤龙鳞散是什么意思

- 赤龙鳞散是什么意思

- 赤龙鳞散是什么意思

- 赦是什么意思

- 赦是什么意思

- 赦是什么意思

- 赦书是什么意思

- 赦书是什么意思

- 赦事诛意是什么意思

- 赦事诛意是什么意思

- 赦令是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦免是什么意思

- 赦原是什么意思

- 赦图是什么意思

- 赦宥是什么意思

- 赦燕诛赵是什么意思

- 赦罪是什么意思

- 赦过宥罪是什么意思

- 赦过宥罪是什么意思

- 赦释是什么意思

- 赧是什么意思

- 赧是什么意思

- 赧怍是什么意思

- 赧然是什么意思

- 赧献是什么意思

- 赧颜汗下是什么意思

- 赧颜汗下是什么意思

- 赩是什么意思

- 赩然是什么意思

- 赩赫是什么意思

- 赪是什么意思

- 赪尾是什么意思

- 赪桐是什么意思

- 赪桐叶是什么意思

- 赪桐叶是什么意思

- 赪桐叶是什么意思

- 赪肩是什么意思

- 赪面是什么意思

- 赪顔是什么意思

- 赫是什么意思

- 赫是什么意思

- 赫是什么意思

- 赫是什么意思

- 赫丁是什么意思

- 赫亭山战斗是什么意思

- 赫什是什么意思

- 赫令氏管是什么意思

- 赫伊津哈是什么意思