位听器官的发生

位听器官由外耳、中耳与内耳三个部分组成。外耳为收音器,是第1鳃裂背侧部分演变而来;中耳是声音的传导器,来源于第1咽囊;内耳为感声器,司听觉和平衡,分为两个部分,其一包括三个半规管、椭圆囊和球囊,为位觉器;另一部分为螺旋形蜗管,为听觉器。内耳由早期的耳囊发生而来。

耳的发生 包括内耳、中耳和外耳的发生。

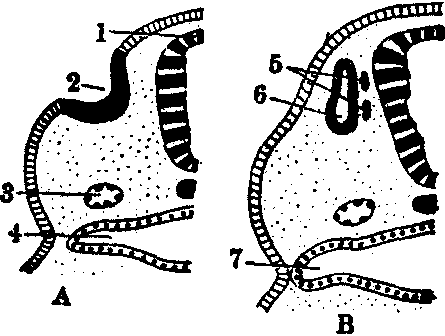

内耳的发生 内耳起源于头部外胚层增厚而成的耳(听)板。胚胎第22天时,菱脑区两侧的体表外胚层受菱脑的诱导作用而增厚,形成耳板(图1)。4周时,耳(听)板逐渐内陷形成耳窝。到第5周时,耳窝闭合成囊状,称为耳囊(听泡)。它脱离外胚层而延伸入邻近的间充质中,并从其背端内侧长出一个小囊管,称为内淋巴管。8周时,管的末端膨大成囊泡,称内淋巴囊,伸达硬脑膜,囊底与蛛网膜下腔紧密接触,为将来内耳膜迷路的内淋巴液进行交换的场所。

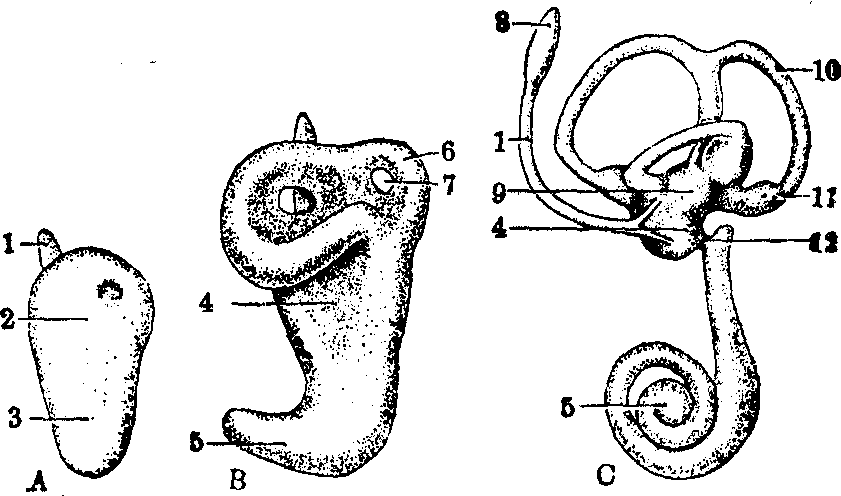

耳囊最初为梨形,以后向背、腹方向延伸增大,形成明显的二个部分: 背侧的前庭囊(耳囊椭圆囊部)和腹侧的耳蜗囊(耳囊球囊部)(图2)。6~8周时,前庭囊上部分化为三条管,彼此互相垂直相通,分别称为上半规管、后半规管和外侧半规管,其基部则形成为椭圆囊,三半规管灌注其中。每一半规管的另一端膨大而形成壶腹,在壶腹内有壶腹嵴,为半规管的感觉器官,上半规管和后半规管于进入椭圆囊之前,彼此会合成为总脚。

图1 耳囊的发生

A.31/2周 B.41/2周

1.菱脑壁 2.耳(听)窝 3.背主动脉 4.咽 5.位听神经节 6.耳囊 7.管鼓隐窝

图2 膜迷路的发育

A~C为5~8周人胚

1.内淋巴管 2.耳囊椭圆部 3.耳囊球囊部 4.球囊 5.蜗管 6.发育中的后半规管 7.吸收区 8.内淋巴囊 9.椭圆囊 10.半规管 11.壶腹 12.连合管

当前庭囊分化为半规管时,耳蜗囊亦分化为上、下二部,其上部呈囊状,称为球囊,其下部则伸长卷曲而成为耳蜗(图2)。7~8周时,球囊与耳蜗的连接部变成缩窄的管,称为连合管。胚胎第3月时,内耳的基本形态已形成,耳蜗管也已达到盘曲两转半的成形结构。上述由耳囊分化而成的各部分结构,包括司位觉的半规管、椭圆囊和球囊及司听觉的耳蜗管,均为薄膜性上皮的管道,通称为膜迷路。

内耳的组织发生起于胚胎第8周,最初膜迷路上皮仅有一层细胞,9~10周时,由于第8对脑神经(听神经)纤维伸生入膜迷路,相应区上皮便增厚,并分化成为内耳的感觉器,这些感觉器包括在球囊的球囊斑,椭圆囊的椭圆囊斑,壶腹中的壶腹嵴,以及耳蜗管中的Corti螺旋器等,其中前三者司位觉平衡,又称位觉斑。其上皮在胚胎第7~8周时开始增厚为假复层状,在10~14周时,可分出两种细胞,一种为感觉细胞(毛细胞),其游离面上生有细毛;另一种为支持细胞,它能分泌胶状物质,形成一薄层。第14~16周时,胶质层中出现细小固体颗粒,通称耳石或听沙,此层即称为耳石膜。壶腹嵴上皮虽也同样分化为支持细胞和毛细胞,但毛细胞游离面有较长的毛,伸到圆顶状胶质的壶腹帽内,帽内没有耳石。

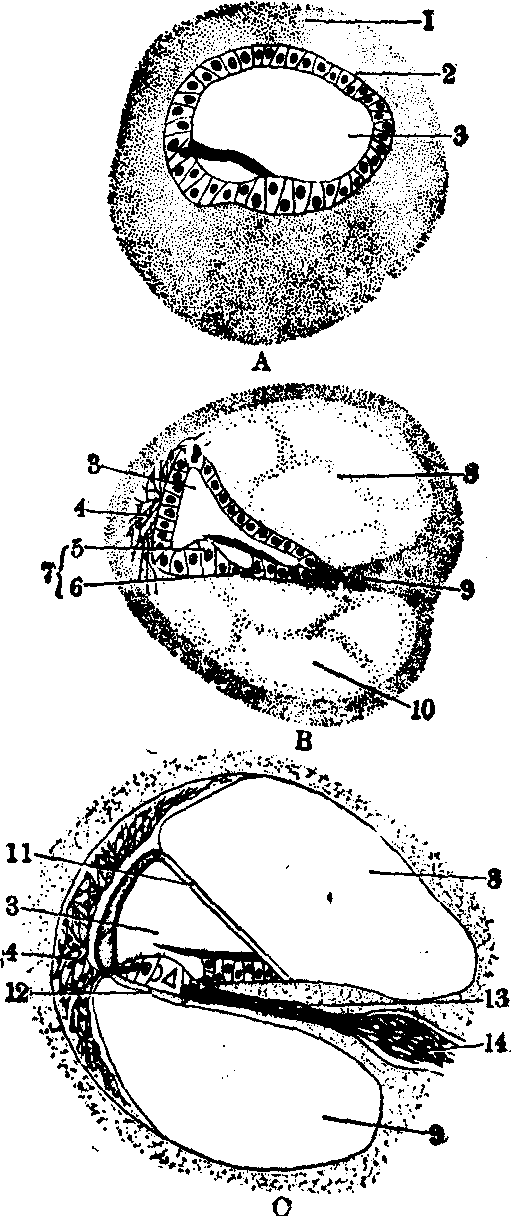

蜗管内的Corti螺旋器是听觉的感受器,上皮分化较缓慢。通常底圈蜗管上皮先增厚分化,然后逐渐扩至顶圈。第10周时,螺旋器上皮分出内、外嵴区,内嵴较大,以后形成为螺旋器的边缘区,称为螺旋缘;外嵴较小,是Corti器的始基。在4~5月时,逐渐分化形成一些支持细胞和具有感觉功能的内毛细胞(1行)和外毛细胞(3~4行),这些细胞上面覆盖有纤维性和胶质的盖膜。胎儿第6月时,盖膜基部的一些细胞退化,使螺旋器内侧缘沟加深,形成内螺旋沟。同时,在螺旋器内也有部分支持组织被吸收,而在内、外毛细胞与外侧缘之间各留下一个空隙,分别称为内、外螺旋隧道。毗邻内隧道的细胞胞质内发生原纤维,有支柱作用,称为柱细胞。

当膜迷路的外形已建立时,它周围的间充质逐渐密集,分化为软骨性听囊,随着膜迷路的增大,软骨组织部分退化而在软骨囊内出现许多合胞状网状组织和空隙。胚胎3月时,空隙合并形成为外淋巴空隙,空隙内充满着与脑脊液成分相似的淋巴液,使膜迷路悬吊在外淋巴间隙的淋巴液内,这时,在耳蜗管的上、下方形成二个大的外淋巴间隙,即前庭阶和鼓阶(图3)。蜗管呈三角形,蜗管腔和前庭阶之间有前庭膜分隔,蜗管腔和鼓阶之间有基底膜为界,其侧壁借螺旋韧带与周围的软骨囊相连接。软骨听囊约于胚胎第5月时骨化,形成内耳的骨迷路。但耳蜗轴的螺旋骨板则例外,其膜骨是由间充质直接形成的。

听神经节在第6周时便伸出神经,一方面与耳囊上皮接触,另一方面与延脑相联系,细胞终生保持为双极神经原类型。7~8周时,听神经节分化为前庭神经节和螺旋神经节。前者发出前庭神经分布至椭圆囊、球囊和半规管壶腹中的感觉上皮中去;后者沿耳蜗轴形成耳蜗神经,终止于Corti器上皮,其中央突则在蜗轴底集合成听神经进入脑干。

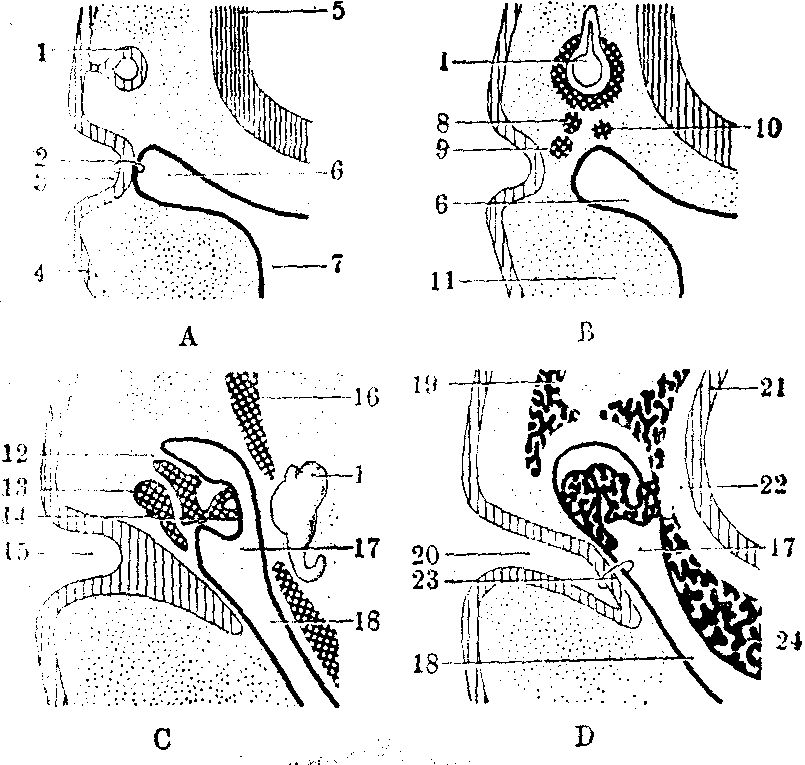

中耳的发生 中耳的鼓室和咽鼓管均来源于第1对咽囊。胚胎第5周时,第1咽囊迅速向背外方扩伸,其远端部膨大成为鼓室,近端部变细窄形成咽鼓管。鼓室内胚层与第1鳃沟外胚层相贴合形成鼓膜(图4)。第7周末,鼓室周围的间充质开始密集形成听骨始基,3月时,分化成三块听小骨(图4)。其中锤骨与砧骨来源于第1鳃弓(下颌弓)的间充质; 镫骨则由第2鳃弓所产生。三块听小骨以后突入于鼓室内,锤骨紧贴鼓膜,镫骨紧贴内耳卵圆窗,砧骨则位于两小骨之间而互相衔接,三块听小骨彼此形成微动关节,以利声波的传导。锤骨上的鼓膜张肌来自第1鳃弓间充质,由三叉神经下颌支支配,镫骨肌来自第2鳃弓,其神经支配来自面神经。

最初听骨均为结缔组织包围,在出生之前,这些结缔组织逐渐被吸收,同时,鼓室扩大成为鼓房,又由于中耳内表面上皮侵蚀周围骨质而形成乳突小房。出生后一岁左右,突伸入颞骨形成乳突气室。

图3 Corti螺旋器、鼓阶及前庭阶的形成

1.软骨组织囊 2.基膜 3.膜性蜗管 4.螺旋韧带 5.外嵴 6.内嵴 7.Corti器 8.前庭阶 9.骨性螺旋板 10.鼓阶 11.前庭膜 12.基底膜 13.耳蜗神经纤维 14.螺旋神经节

外耳的发生 外耳道是由第1对鳃沟演变而来; 外耳郭则来源于第1、2对鳃弓。第2月末期,第1对鳃沟向内深凹成漏斗状窝,左、右两个漏斗状窝以后即成为外耳道外侧段(图4); 管道的底部外胚层细胞增生并伸入深部组织,形成上皮细胞板,称为外耳道栓,其内层即为鼓膜的外上皮。鼓膜内层是第1对咽囊的内胚层,与外上皮外胚层之间还填充着薄层的中胚层,以后形成为鼓膜的纤维层。胚胎第7~8月时,外耳道栓内部的细胞退化,被吸收形成管腔,即为外耳道的内侧段。

外耳郭起源于第1对鳃沟周围的第1和第2鳃弓所隆起的6个圆形突起。胚胎第6周时,下颌弓的尾缘和第2鳃弓的头缘各发生三个小结节隆起,称为耳丘突。8~10周时,下颌弓腹缘的一个小结节分化成耳屏,其余两个增大变为耳轮,与之相对;第2鳃弓的两个小结节形成对耳轮,另一个则分化成为对耳屏。耳轮和耳屏共同形成外耳郭。

图4 外耳与中耳的形成

1.听泡 2.闭板 3.第1鳃沟 4.外胚层 5.后脑壁 6.第1咽囊 7.原始咽部 8.砧骨始基 9.锤骨始基10.镫骨始基 11.第2鳃弓 12.砧骨 13.锤骨 14.镫骨 15.原始外耳道 16.软骨性听囊 17.鼓室 18.咽鼓管 19.颞骨鳞部 20.外耳道 21.膜迷路 22.淋巴周隙 23.鼓膜 24.颞骨岩部

耳的畸形 为内耳、外耳和中耳在发生过程中出现障碍或畸变所引起的异常现象,通常有下列数种。

先天性耳聋 常与聋哑症联系在一起,其成因有多种:膜迷路或骨迷路发生异常;听骨或骨膜发生异常,或有残留的间充质结缔组织填充于听骨和鼓膜之间; 中耳鼓室和外耳道闭锁(外耳道栓细胞未吸收)。此外,孕妇感染风疹可引起Corti螺旋器发育异常;孕妇患甲状腺肿,糖尿病等也均可引起先天性耳聋。

先天性镫骨固定 往往是镫骨的环状韧带缺如,致使镫骨固定在骨迷路上。

耳郭畸形 可由于发育期中,外耳道口的六个耳丘突的发生不正常,致使耳轮和耳屏形态异常。有耳郭缺失,外耳郭或耳郭赘疣(额外耳丘)等畸形。

- 专利权的限制是什么意思

- 专利权终止是什么意思

- 专利权获得要件是什么意思

- 专利权许可是什么意思

- 专利权证书是什么意思

- 专利权转让合同是什么意思

- 专利权转让收入是什么意思

- 专利权限制是什么意思

- 专利权限续展是什么意思

- 专利条款是什么意思

- 专利标记是什么意思

- 专利标记是什么意思

- 专利标记是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法是什么意思

- 专利法50讲是什么意思

- 专利法例话是什么意思

- 专利法保护的对象是什么意思

- 专利法商标法概论是什么意思

- 专利法学是什么意思

- 专利法学是什么意思

- 专利法律文书是什么意思

- 专利法教程是什么意思

- 专利法条约是什么意思

- 专利法概论是什么意思

- 专利法研究是什么意思

- 专利独立是什么意思

- 专利独立原则是什么意思

- 专利独立原则是什么意思

- 专利申请是什么意思

- 专利申请是什么意思

- 专利申请是什么意思

- 专利申请是什么意思

- 专利申请与授予是什么意思

- 专利申请临时保护是什么意思

- 专利申请书是什么意思

- 专利申请人是什么意思

- 专利申请优先权是什么意思

- 专利申请复审是什么意思

- 专利申请审查制是什么意思

- 专利申请异议制是什么意思

- 专利申请文件是什么意思

- 专利申请文件是什么意思

- 专利申请日是什么意思

- 专利申请日是什么意思

- 专利申请权是什么意思

- 专利申请权转让是什么意思

- 专利申请权转让合同是什么意思

- 专利申请登记制是什么意思

- 专利申请的审查是什么意思