仁Rén

现行较罕见姓氏。今天津之武清,河北之尚义、阜平、景县,山东之平邑,内蒙古之乌海,云南之河口、陇川,四川之合江等地均有分布。汉族、藏族、苗族有此姓。《郑通志·氏族略》 亦收载。其源不一:

❶《姓氏考略》注引 《姓氏寻源》 云: “文王之后有虔仁氏,仁姓出於虔仁。”此为虔仁氏所改,系出姬姓。

❷《姓氏考略》 据《五代史》 注云: “回鹘姓(有)仁氏。”

❸清代满族姓仁佳氏改为单姓仁。见《满族姓氏录》。望出彭城。

汉代有仁同成;唐代有仁贤; 五代时有仁裕、仁美。

仁rén

❶古代儒家的一種含義極廣的道德范疇,包括恭、寬、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、弟(悌)等內容。揚雄《長楊賦》:“今朝廷純仁,遵道顯義。”邊讓《章華臺賦》:“爾乃育之以仁,臨之以明。”

❷具有仁德之人。《漢書》班固《幽通賦》:“東厸虐而殲仁兮,王合位虖三五。”厸,古鄰字。

仁

“仁”为“五常”(仁、义、礼、智、信) 之首,是儒家最高的道德标准,认为恭、宽、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、悌等内容都包括在“仁”之内。《论语·颜渊》:“颜渊问仁。子曰: ‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’”可见,所谓“仁”,作为一种道德标准,是众望所归、身体力行的。今天讲“仁”,则主要体现在人与人之间的关系上。

(章)

仁

〔例一〕 《论语·雍也》:“虽

告之曰:‘井有仁焉。’其从之乎”有仁,即有人。仁通“人”。

〔例二〕 《论语·学而》:“孝弟也者,其为仁之本与?”为仁,做人。

仁,日母、真部;人,日母、真部。日母双声,真部迭韵,属双声迭韵通假。

- 上一篇:介

- 下一篇:什

仁rén

仁爱,亲善。《郑风·叔于田》一章:“岂无居人,不如叔也,洵美且仁。”叔,庄公之弟公叔段。郑《笺》: “洵,信也。言叔信美好而又仁。”王先谦《集疏》:“叔之为人,未必知行仁道,盖其初至京城,或多小惠,故国人以仁称之。黄山云: ‘《论语》里仁为美,仁止是敦让意。’”《齐风·卢令》一章: “卢令令,其人美且仁。”毛《传》: “卢,田犬,令令,缨环声,言人君能有美德,尽其仁爱,百姓欣而举之,爱而乐之,顺时游田,与百姓共其乐,同其获,故百姓闻而说之,其声令令然。”

仁

读音r·en(ˊ),为en韵目,属en—in—un—ün韵部。如邻切,平,真韵。

❶“仁”是一个含义极广的道德范畴,其核心是:爱人;仁爱;与人相亲。《墨子》:“仁,仁爱也。”《韩非子》:“仁者,谓其中心欣然爱人也。”

❷果核中可食部分。

❸姓。

仁妊rěn

麻痹或失去感觉叫“不仁”。例:腿脚麻~,没感觉。

❍ 这人麻得很,见说就躁;他不麻~,待人和气。

《字汇》:“医家以手足痿痹为不仁。”

仁

〔ren〕 1. ghob nhub:杏~儿。ghob nhub bid bongb.2.renx:~义。renxnib.仁义〔renyi〕renxnib.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

仁ren

仁爱,人与人相互亲爱。《庄子·天地》:“爱人利物之谓~。”《论语·颜渊》:“樊迟问~。子曰:‘爱人。’”《韩非子·诡使》:“少欲宽惠行德谓之~。”(惠:爱。)

仁

❶〈隐〉旧时四川重庆屠宰业指数目五。参“豆、背、泰、长、仁、条、拷、黄、固”。

❷〈隐〉旧时帮会指数目五。参“尤、代、貌、长、仁、耳、伯、令、王”。

❸〈隐〉旧时安徽帮会指数目六。参“才、元、汉、江、水、仁、义、楚、云、山”。

仁rén

❶友爱;同情

△ ~爱|~厚。

❷果核或果壳里的东西

△ 花生~。

❸姓。

仁

❶同情;友爱;互助:~爱︱~慈︱~厚︱~义︱~政︱~心︱~兄︱~弟︱不~︱成~︱~人君子︱~人志士︱~至义尽︱~义道德︱见~见智︱假~假义︱当(dang)~不让︱一视同~︱杀身成~︱为(wei)富不~︱~者见~,智者见智。

❷果核中最里面的部分;种子;其它硬壳中可食的部分:杏~︱桃~︱松~︱蔻~︱砂~︱果~︱种(zhong)~︱虾~。

○麻木不~(不仁:指没有感觉)。

仁rén

❶ 同情、爱护、友爱的思想感情:仁慈│成仁│见仁见智。

❷ 敬称,尊称对方:仁兄│仁伯。

❸ 果核或果壳里面的肉:杏仁儿│松子儿仁。

❹ 姓。

仁

(1次) 仁爱。重~袭义兮《章·怀》

仁rén

中国古代一种含义极广的道德范畴。本指人与人之间相亲相爱。《礼记·中庸》:“仁者人也,亲亲为人。”《论语·颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人。’”《庄子·在宥》:“亲而不可不广者,仁也。”孔子视“仁”为最高道德标准,他把整体的道德规范集于一体,形成了以“仁”为核心的伦理思想结构,包括孝、弟(悌)、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容。其中孝悌为仁的基础。《怀沙》:“重仁袭义兮。”

仁ren

仁爱 仁慈 仁弟 仁果 仁厚 仁心 仁兄 仁义 仁政不仁 成仁 瓜仁 果仁 松仁 桃仁 同仁 虾仁 杏仁 种(zhong)仁 仁人君子 仁人志士 仁义道德 仁至义尽 不仁不义成仁取义 当仁不让 见仁见智 麻木不仁 取义成仁 杀身成仁 为富不仁 一视同仁 仁者见仁,智者见智

仁rén

仁爱:天地生人,除大~大恶两种,余者皆无大异。(二·39)

仁rén

仁

❶愛人以及物。《周禮·地官·大司徒》:“以鄉三物教萬民而賓興之,一曰六德:知、仁、聖、羲、忠、和。” 鄭玄注:“仁,愛人以及物。”

❷恩。《禮記·禮器》:“宗廟之祭,仁之至也。”鄭玄注: “仁,恩也。”《禮記·喪服四制》:“仁者可以觀其愛焉。” 鄭玄注:“仁,有恩者也。”

❸猶“存”。《禮記·仲尼燕居》:“子曰:郊社之義,所以仁鬼神也。”鄭玄注:“仁,猶存也。”

仁rén

❶明清典当业谓数目二。《通俗编·识余·典当》:“二: 仁。”

❷清代以来江湖社会谓六个。《清门考源·各项切口·江湖类》:“仁: 六个。”又《江湖通用切口摘要》:“六曰仁。”

❸清代四川成都银钱行谓数目五。参“尤、代、貌、长、仁、耳、伯、令、王”条。

❹旧时星相业谓数目六。参“留、越、汪、则、中、仁、信、张、爱、足”条。

❺旧时北京古书店通学斋货价暗码,谓数目三。参“由、来、仁、里、美、况、接、圣、诸、荣”条。

佛罗汉【同义】总目录

应真佛罗汉仁

仁

佛教徒对佛、罗汉的尊称。唐·玄奘《大唐西域记·健驮逻国》:“夫沙门者,慈悲为情,愍伤物类,仁今所笑,愿闻其说。”又《摩揭陀国上》:“〔盲龙〕谓菩萨曰:‘仁今不久当成正觉。’”

暴;仁

○暴bào

(形)凶狠;残酷:~虐|~横|~厉|~政|~君|~刑|~徒|~行|~力 |残~|横~|凶~|强~|施~|抗~|~戾恣睢|~内陵外|~取豪夺|止~禁非|横征~敛。

●仁rén

(形)仁爱:~慈|~厚|~政|~君|~心|不~|~至义尽|~人君子|~人志士|~义道德|~民爱物|施~布德| 当~不让|为富不~|法外~内。

仁rén

〖名词〗

一、古代儒家的一种含义极广的道德范畴。孔子所说的仁包括恭、宽、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、悌等内容,亦用作动词,“施行仁义”(54)。《伯夷列传》:以臣弑君,可谓仁乎?——作臣子的去杀君主,能说是仁吗?《后十九日复上宰相书》:疾呼而望其仁之也。——大声疾呼,并希望他施行仁义。《刑赏忠厚之至论》:是故疑则举而归之于仁。——所以产生怀疑时,就把它拿来按照仁的标准去处理。

二、有仁德的人(5)。《公子重耳对秦客》:仁夫,公子重耳! ——仁人呀,公子重耳! 《伯夷列传》:孔子序列古之仁圣贤人。——孔子论述古代仁人、圣人和贤人。《路温舒尚德缓刑书》;此仁圣之所以伤也。——这是仁人圣人伤心的原因。

三、指“仁”这个字(1)。《讳辨》:若父名“仁”,子不得为人乎? ——如果父亲名叫“仁”,儿子就不能做人吗?

仁rén

〖形容词〗

仁慈,仁爱(6)。《送石处士序》:先生仁且勇。——先生既仁爱又勇敢。《泷冈阡表》:太夫人恭俭仁爱而有礼。——母亲为人恭敬、节俭、仁慈、怜悯而且坚守礼法。《象祠记》:虽若象之不仁,而犹可以化之也。——即便有如象那样不仁的人,也还是可以感化他的。

仁rén

❶ 古代一种含义极广的道德范畴,其核心是人与人互相亲善,仁爱。《论语·颜渊》:“樊迟问~,子曰:‘爱人。’”《公输》:“宋无罪而攻之,不可谓~。”

❷ 果核硬皮包裹的部分。《颜氏家训·养生》:“邺中朝士有单服杏~、枸杞、黄精木、车前,得益者甚多。”

❸ 对人的敬称。赵壹《报皇甫规书》:“实望~兄,昭其悬迟。”(悬迟:久仰。)

❹ 感觉灵敏。中医把肢体麻木失灵叫“不仁”。《后汉书·班超传》:“头发无黑,两手不~,耳目不聪明,扶杖乃能行。”

❺ 通“人”。《论语·雍也》:“仁者,虽告之曰:‘井有~焉。’其从之也?”

仁*ren

C8CA

❶对人亲善,仁爱:~至义尽/~人志士/~政/~义/~心/~慈。

❷〈文〉指具有仁德的人:泛爱众,而亲~(《论语》)。

❸〈文〉指仁政:如有王者,必世而后~(《论语》)。

❹敬词:~兄。

❺果核或果壳最里头较柔软的部分,大多可以食用:桃~儿/杏~儿/花生~儿。

❻知觉:麻木不~。

❼姓。

仁爱

仁 惠(惠爱) 慈(慈惠) 德 恩爱 柔惠 长悌 长弟

仁爱和正义:仁义

聚集仁义:积仁

仁义深广:义渊

小的仁义:小仁小义 煦仁孑义 煦煦孑孑

薄德,缺少仁义:凉德

仁爱、仁政:惠风

仁爱的心:慈衷 恕心 仁心

深厚的仁爱的心:隆仁

仁爱慈惠:冬爱

宠爱慈惠:恩慈

心怀仁爱:存爱

皇帝的仁爱:睿慈 皇慈

未全部施与的仁爱:余爱

遗留于后世的仁爱:遗爱

天生的仁爱:天爱

风教仁爱:风爱

安抚惠爱:康惠

质朴仁爱:质仁

温和仁爱:温仁

慈善仁爱:慈仁

忠诚仁爱:忠惠

诚实仁爱:诚恕

普遍仁爱,没有私心:兼爱无私

深厚的仁爱:深仁

高度的仁爱和勇敢:大仁大勇

具有高度的仁爱之心和正义感:大仁大义

没有仁爱和情意:没仁没义

惠爱的样子:煦煦(宽仁慈爱,亲爱:仁爱)

另见:爱 慈爱 亲爱 仁德

仁慈

仁

仁慈之心:婆心

颂扬帝王仁慈:祝网

不识大体的仁慈、恩惠:妇仁之仁

温和仁慈:柔慈 温惠

谦和仁慈:谦仁

贤明仁慈:贤惠

外表冷漠,内心仁慈:冷面慈肠

心怀仁慈,不把事情做绝:钓而不纲 弋不射宿

伪装仁慈,其实内心奸恶:假仁

假装仁慈和善良:假仁假义 假仁借义 假仁袭义 假人假意 假仁仗义

果的各部分

果子的皮面部分:皮(~子;果~;梨~;桃~)

橘的外皮:黄苞

谷壳:稃

果实的皮膜:衣(芋~;花生~)

种子的外衣:孚甲

坚硬的皮:壳

浆果的坚硬皮壳:核(果~)

核果中心的坚硬部分:核(桃~;枣~)

禾本科植物子实外壳长的针状物:秒 芒(麦~;禾~)

果子可吃的部分:肉(枣~;笋~)

栗肉:黄玉

果壳里的柔软部分:仁(果~)

瓜果里的肉或自然隔开部分:瓤(瓤子;瓜~) 穰 瓣(豆~;橘~)

感觉

知(知觉) 意识

感觉与认识:感知

事前有所感觉:豫感

事先感觉:预感 预觉

没有感觉到:无形 不觉(不知不觉;不经不觉) 不道 不识不知

不知不觉之间:无形中 无形之中

看起来或听起来模糊,不很清楚,感觉不很明显:隐隐约约

感觉不灵:麻木 顽麻 感觉迟钝

痴呆麻木:呆木

感觉清新隽永:如食哀梨

感觉轻盈飘逸:飘飘欲仙 飘然欲仙

飘飘欲仙的感觉:两腋清风 清风两腋 两腋风生

有飘飘欲仙的感觉:心旷神飞

感觉飘逸超俗:飘然若仙

感觉灵敏:尖(眼~;耳~;鼻子~)

感觉敏锐:灵感 灵韵

痛痒相知,感觉灵敏:仁(体麻不~)

另见:心中 反应 听觉 视觉 知觉 灵敏 迟钝

仁rén

如邻切,平真。

❶亲善,仁爱。《论语·八佾》:“人而不~,如礼何?人而不~,如乐何?”

❷仁德,仁道。《论语·卫灵公》:“无求生以害~,有杀生以成~。”

❸德泽,恩惠。见“小仁”。

❹同情,爱护。《孟子·尽心》:“亲亲而~民,~民而爱物。”

〖仁〗 粵 jan4〔人〕普 rén

❶ 仁愛,親善,寬厚。許慎《說文解字》:「〜,親也。」《論語.衞靈公》:「無求生以害〜,有殺身以成〜。」❷ 仁政。孟軻《孟子.梁惠王下》:「文王發政施〜。」

❸ 果仁。顏之推《顏氏家訓.養生》:「鄴中朝士有單服杏〜、枸杞、黃精、朮、車前,得益者甚多。」

仁

中国古代重要的道德概念。仁的观念早在商周时期即已出现,春秋时期流行渐广。《左传》襄公九年:“体仁足以长人。”《国语·晋语》:“仁置德。”仁被视为人际关系的一个道德规范。孔子对仁做了全面阐明,把它作为儒学的核心概念。首先,仁是处理人际关系的道德原则。《论语·雍也》载,孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”其主要精神就是尊重他人。“樊迟问仁,子曰:‘爱人。’”(《论语·颜洲》)仁者能爱护好人,也能教训坏人。孔子说:“惟仁者,能好人,能恶人。”(《论语·里仁》)又说:“我未见好仁者,恶不仁者,好仁者,无以尚之。恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。”(同上)有仁之人,也兼有诸德;没有诸德之人,也不能达到仁。孔子认为,能行恭、宽、信、敏、惠诸德于天下,“为仁矣。”(《论语·阳货》)认为有知,才能得仁,“朱知,焉得仁?”(《论语·公冶长》)认为有勇,才能有仁,“仁者必有勇。”(《论语·宪问》)有恭、敬、忠,就能得仁,“樊迟问仁,子曰: ‘居处恭,执事敬,与人忠。’”(《论语·子路》)有礼,才能有仁,“颜渊问仁,子曰:‘克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。……’颜渊曰:‘请问其目?’子曰:‘非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。’”(《论语·颜渊》)能近取譬的仁之方,就是忠恕之道。孟子将仁视为最高的道德律。它是人本心所固有的,“恻隐之心,仁之端也。”(《孟子·公孙丑上》)“仁,人心也。”(《孟子·告子上》)又是家庭和社会道德律,孟子说:“仁之实,事亲是也。”(《孟子·离娄上》)“仁也者,人也,合而言之,道也。”(《孟子·尽心》)施之于社会关系,就是“仁政”。孟子说:“人皆有所不忍,达之于其所忍,仁也。”(《孟子·尽心》)“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”(《孟子·公孙丑》)汉儒董仲舒认为仁与义分别规范人与我,他说:“春秋之所治,人与我也。所以治人与我者,仁与义也。以人安人,以义正我。”(《春秋繁露·仁义法》)他特别重视仁与智的统一,他说:“仁而不智,则爱而不别也;智而不仁,则知而不为也。”(《春秋繁露·必仁且智》)汉儒以智性补充先秦儒家的德性,可以说是仁的观念的一个发展。唐·韩愈认为“博爱之谓仁。”(《原道》)宋儒程颐探讨仁与公的关系,认为,“仁道难名,惟公近之。非以公便为仁。”(《遗书》卷3)他还认为“爱自是情,仁自是性。”反对韩愈之说,指出“仁者固博爱,然便以博爱为仁则不可”(同上,卷18)。程颢主张仁与物同体,诸德为仁。“学者须先识仁。仁者浑然与物同体。义礼知信,皆仁也。”(《遗书》卷2)谢良佐以心为仁,“心者何也?仁是已。仁者何也?活者为仁,死者为不仁。……仁是四肢不仁之仁。”(《上蔡语录》)朱熹判明仁与公,“非公便是仁。尽得公道,所以为仁耳。”(《朱子语类》卷41)“公是仁之方法。”“仁在内,公在外。”(同上,卷6)又辨心与仁,认为“仁者心之德。”(《孟子集注·告子上》)“爱非仁,爱之理是仁。心非仁,心之德是仁。”(《朱子语类》卷20)明儒王阳明以仁为大人本心。晚清康有为《大同书》以不忍人之心为仁。谭嗣同《仁学》以仁为通,“仁以通为第一义。以太也,电也,心力也,皆所以指出其所以通之具。”通的涵义是平等。表明了从封建道德向资产阶级道德过渡的仁的观念的更新。

023 仁

古代伦理一种含义广泛的道德范畴。较早见于《诗经》、《尚书·周书·金滕》、《左传》等著作中。“仁者人也,亲亲为大”(《礼记·中庸》),指人与人相互亲爱。《论语》中仁字出现109次,含义有:品德或道德意识;爱人;各种品德,如恭、宽、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、弟等,泛爱众而亲仁,克己复礼,礼节仪式等,形成以仁为核心的伦理结构。孔子把仁作为最高的道德原则和道德标准,以爱人为仁的基本涵义,孝为仁之本,忠恕为实行仁的方法,礼为仁的表现形式。还指具有仁德的人和善政的标准。“为人君,止于仁”(《礼记·大学》),孟子主张行仁政,“以德行仁者王”(《孟子·公孙丑上》)。董仲舒把仁与义、礼、智、信合称五常,以仁为“正名”的标准。宋明理学使“仁义”成为封建道德的别名,仁义道德常连在一起使用。

仁ren

中国古代一种含义极为广泛的道德观念。是孔子和儒家学派所主张的最重要的道德原则。孔子将它作为最高的道德标准,并把“仁”作为其整个伦理思想的核心。孔子说“仁”,就是“克己复礼”和“爱人”,也就是对别人要有同情心,要尊重对方。在孔子那里,“仁”的解释是多方面的,归纳起来有以下几种含义:其一,“仁”是一种从内心发出的道德意识或情感;其二,“仁”是一种“爱人”的意识,首先是孝亲,其次扩展到对社会上一般人的爱(爱有厚薄,不是一视同仁的爱);其三,“仁”是一切美德的总和,包括各种各样的品德,也是最高的道德境界。孔子认为恭、宽、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、悌等内容都包括在“仁”之内,没有这些德目就谈不上“仁”,其中心是“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》)。他强调“仁者爱人”,提出要为仁而献身,“志士仁人,无求生以害人,有杀身以成仁”。(《论语·卫灵公》)要做到“仁”,在孔子看来,必须做到“克己复礼”,处理好“仁”与“礼”的关系,仁是“礼之本”。同时,实行“仁”还要有一定的方法,这就是“己所不欲,勿施于人”的忠恕之道。后来“仁”与义、礼、智、信合称“五常”。孟子还将“仁”运用到政治上,提出了“仁政”和“王道”学说,主张行“仁政”,强调“以德引仁者王”(《孟子·公孙丑上》)。

仁Ren

中国古代伦理学中一种含义极为广泛的道德范畴。最早由儒家思想学派的代表孔子提出,并作了多方面的规定。孔子把“仁”作为最高的道德原则和道德标准。“仁” 的基本涵义是 “爱人”、“忠恕”、“克己复礼”。“爱人”就是要求人对同类、同胞要爱,而且是相互间的爱, 如 《论语》中的 “仁者爱人”。“忠恕”是实行“仁”的方法。忠恕就是要求人对人应该体谅、同情、理解,做到《论语》中所说的: “己所不欲,勿施于人”;“己欲立而立人,己欲达而达人”,“我不欲人之加诸我者,吾亦欲无加诸人”。实行仁的主要条件是恭、宽、信、敏、惠。“仁”作为道德要求, 对个人要求克己, 重义轻利, 直至杀身成仁; 克己的标准是“复礼”,即符合国家的礼制规定、符合道德原则和规范的要求。礼是仁的根据和标准,也是仁的目的。只有符合礼的规定要求,才能达到仁的境界。为此,以孔子为代表的儒家学派提出了一系列要求个人修养和调节五伦关系的具体德目和规范。孟子继承和发展了孔子关于 “仁”的思想,并突出地强调了 “仁”这一范畴的人道意义,认为 “仁也者, 人也。合而言之道也”( 《孟子·尽心下》)。在后来的儒家伦理思想中,“仁”便始终被作为道德的核心范畴, 贯穿于以人道为基本精神的伦理学说之中,并将它运用于政治领域,提出了仁政学说。使“仁”成为封建意识形态的重要组成部份,对中国历史产生了深刻影响。

仁

中国哲学重要范畴。❶指人的道德境界。源出《尚书·金縢》:“予仁若考”,指一种美德。孔子以仁为人所追求的理想境界,提出“仁者爱人”、“推己及人”、“忠恕之道”等命题,并把恭、宽、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、悌等都纳入“仁”的范畴之中。孟子以“亲亲”释仁,并将之归结为“人心”。墨子把兼爱作为仁的基本内容。老子将“仁”与道相对立,提出“大道废,有仁义”之说。庄子指斥仁义之论,主张回归自然,西汉董仲舒把仁义与天道结合,以为“仁”为天意的体现。东汉王充把仁看作善的行为。北宋张载把“兼爱”看作仁的本质,程颢则认为仁便是“与物同体”。南宋朱熹把仁看作世界本原。陆九渊认为仁为人之本心。近代康有为、谭嗣同以“爱力”释仁,赋予其资产阶级的博爱内容。

❷清明政治的标准,即仁政。孔子有“如有王者,必世而后仁”、“克己复礼为仁”的观点;孟子则认为:“得天下者谓之仁。”

仁rén

❶同情、爱护和帮助人的思想感情。如:仁心,仁爱,仁政,仁至义尽。

❷果核或甲壳动物壳内较软的部分。如:杏仁,花生仁,虾仁。

❸姓。

仁

孔子及儒家思想学说最基本的范畴之一。主要指伦理关系,同时也表示社会与政治理想。《说文》:“仁,亲也。从人、二。”人与人之关系,首先是父母与子女的关系,兄姊与弟妹的关系。《论语》说:“孝弟也者,其为仁之本与!”(《学而》)《孟子》说:“亲亲,仁也。”(《告子下》)“仁之实,事亲是也”:“事亲,事之本也。”(《离娄上》)由于宰我不行三年之丧,孔子斥曰:“予(宰我名)之不仁也!子生三年,然后免於父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也;予也有三年之爱于其父母乎?”(《论语·阳货》)父母与子女的亲情之爱,就是“仁”的实质与核心。推而广之,则是人与人相爱。樊迟问仁,子曰“爱人”。(《论语·颜渊》)“爱人”之方,乃在于“己欲立而立人,己欲达而达人。”(《论语·雍也》)“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施於人。”(《论语·颜渊》)能够推己以及人,也就做到了“仁”的基本要求。此可归结为“忠恕之道。”时时以“仁”的思想与行为来约束自身,又可以转化为内在的道德品质。恭、宽、信、敏、惠,能行五者于天下,可以为“仁”:克、伐、怨、欲不行,亦可以为“仁”。(《论语》,《阳货》与《宪问》。)某些性格亦可纳之于“仁”,“刚毅、木讷,近仁”(《论语·子路》)。“仁者其言也讱(ren)”(《论语·颜渊》)。“仁”又表现为与人民的生命休戚相关的事业或行为:“民之於仁也,甚於水火。”“当仁不让於师。”(《论语·卫灵公》)“仁”的品德与行为,有特定的准则——“礼”。颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”(《论语·颜渊》)一旦“天下归仁”,也就达到了其政治与道德的理想境界。为此,孔子及其弟子,以及后世纯正的儒家学者,无不为“仁”而奋力奔波。“君子无终食之间违仁,造次必於是,颠沛必於是。”(《论语·里仁》)“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”(《论语·卫灵公》)“仁”作为品德,作为理想,从孔子的“天下归仁”、“杀身成仁”,到孟子的“仁政”,到晚清谭嗣同的《仁学》,它在中国思想史上留下了不可磨灭的影响。

仁rén

Ⅰ ❶ (仁爱) benevolence; love; kind ̄ heartedness; humanity: 为富不 ~, 为仁不富。 The rich are not benevolent; the benevolent are not rich.

❷ (果仁) kernel: 核桃 ~ walnut kernel [meat]; 花生 ~ shelled peanuts; 虾 ~ shelled shrimps; shrimp meat

❸ (姓氏) a surname: ~ 裕 Ren Yu Ⅱ (敏感) sensitive: 麻木不 ~ insensitive; apathetic

◆仁爱 kindheartedness; 仁慈 benevolent; merciful; kind; 仁弟 [敬] my dear friend; 仁果 a kind of fruit, such as apple, pear, etc.; 仁人君子 a kindly man of high character; a benevolent and perfect man; benevolent gentlemen; men of goodwill; 仁人志士 men and women with high ideals; kind and upright men; people with lofty ideals; 仁兄 [敬] my dear friend; 仁义 kindheartedness and justice; 仁义道德 humanity, justice and morality; benevolence, righteousness and virtue; justice and virtue; kindness and magnanimity; virtue and morality; 仁义礼智 the four cardinal virtues: humanity, justice, propriety and wisdom; 仁义之师 an army of justice; 仁者见仁,智者见智 each according to his lights; every one to his own taste; The benevolent see benevolence and the wise see wisdom — different people have different views [opinions].; 仁政 policy of benevolence; benevolent government; 仁至义尽 be most perfectly fulfilled both in love and duty; do everything called for by humanity and duty; do everything in one's heart and in the line of one's duty; do what is humanly possible to help; exercise great restraint and do one's very best; has done everything which one may be called upon to do; Humanity fulfilled and justice done.; show extreme forbearance; show extreme patience and magnanimity (towards sb.); with the utmost patience and magnanimity

仁ren

benevolence,kindheartedness,humanity

仁

benevolence

仁

邑名。当在今河南长垣、封丘一带,确址无考。

仁rén

❶

❷ 不

❸ 宅心

❹ 发政施

仁rén

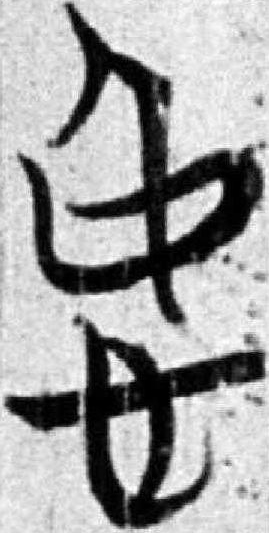

(4画)![]()

*仁rén

4画 人部

(1) 仁爱;对人亲善有同情心: ~义|~慈|~政。

(2) 敬辞: ~兄|~伯。

(3) (~儿)果核或果壳最里面的柔软部分,大多可以吃: 杏~儿|果~儿|花生~儿。

仁( )

)

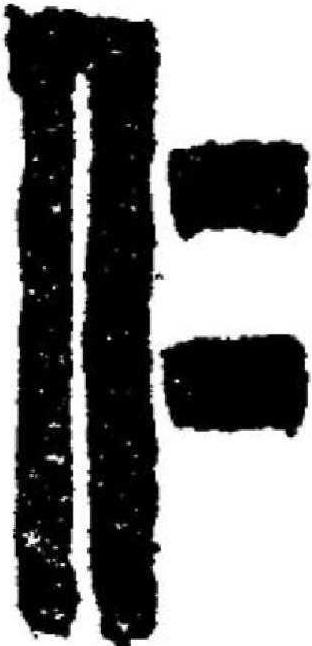

侯馬盟書1:36,春秋

仁敢不半其腹心,以事其主。

中山王 鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

亡不率仁。

按: 从尸从二, 是《説文》古文“ ”的形體來源。

”的形體來源。

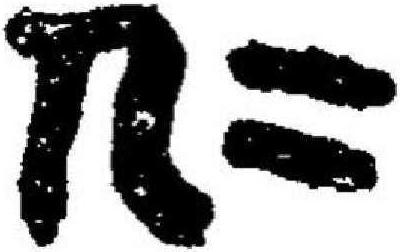

郭店楚墓竹簡·老子丙3,戰國

古(故)大道 (癹〔廢〕), 安又(有)

(癹〔廢〕), 安又(有) (仁)義。

(仁)義。

按: 从身从心。

郭店楚墓竹簡·五行1,戰國 (仁)型(形)於内胃(謂)之惪(德)之行,不型(形)於内胃(謂)之行。

(仁)型(形)於内胃(謂)之惪(德)之行,不型(形)於内胃(謂)之行。

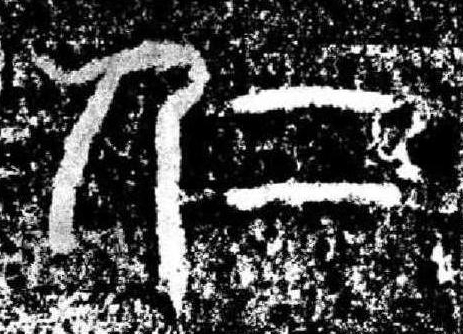

上海博物館藏戰國楚竹書一·䊷衣7,戰國

子曰: 㙑(禹)立品(三)年, 百眚(姓)以 (仁)

(仁) 。

。

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種95,戰國至秦

亡、不仁其主及官者,衣如隸臣妾。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

仁義所以自爲也,非所以爲人也。

張家山漢簡·蓋廬50,西漢

暴而無親,貪而不仁者,攻之。

漢印文字徵

仁昌。

漢印文字徵

奚仁之印。

漢印文字徵

寇仁之印。

聞憙長韓仁銘額,東漢

漢循吏故聞憙長韓仁銘。

魯相韓敕造孔廟禮器碑陽,東漢

于是四方士仁,聞君風耀,敬詠其德。

高陽令楊著碑陽,東漢

烝烝其孝,恂恂其仁。

范國仁造像記,北魏

因封南皮范國仁,敬造弥勒尊像一軀。

魏德墓誌,唐

字開仁。

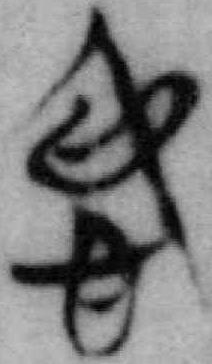

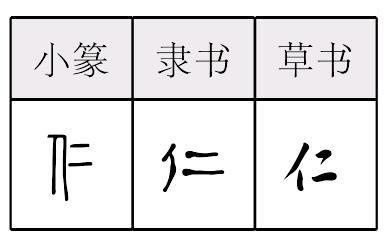

《説文》:“仁, 親也。从人从二。  , 古文仁从千、 心。

, 古文仁从千、 心。  , 古文仁或从尸。”

, 古文仁或从尸。”

從現有古文字材料看,“仁”字最早出現在春秋晚期的侯馬盟書中。其後亦見於戰國楚簡。 構形一種从尸从二, 是《説文》古文“ ”的形體來源; 另一種从心千聲, 是《説文》古文“

”的形體來源; 另一種从心千聲, 是《説文》古文“ ”的形體來源。 此外還有从身聲、 人聲者。 秦簡从“人”,爲《説文》正篆所本,隸、楷承之。本義是對人友善、相親。

”的形體來源。 此外還有从身聲、 人聲者。 秦簡从“人”,爲《説文》正篆所本,隸、楷承之。本義是對人友善、相親。

仁rén

战国以来的会意字。从亻(人,战国似尸形),从二。宋代徐铉(xuàn)校印本《说文》注说从二是兼爱义:既爱自己,也爱别人。对人亲善,仁爱。如:仁心|仁至义尽。组词如:不仁(指不仁慈。引申指手足萎痹,不能运动。如:麻木不仁)。假借指果核的最内部分。如:杏仁儿。

仁★常◎常

rén表意,从人从二,表示人与人之间亲善、友爱,本义为仁爱,古代的一种道德观念。(一说二为分化符号,与“人”为一字分化。)引申为敬辞(用于称对方)、果核或果壳的最里边的东西、像仁儿的东西等。

仁.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶rén

隶rén

【析形】会意字。古文字形从人、从二,用二人会亲近、以人道待人之意,即对人亲善、同情、友爱。人也兼表声。

【释义】《说文》:“亲也。”本义是对人亲善、仁爱。仁是中国古代一种含义极广的道德观念。其核心指人与人相互亲爱。[为富不仁]现在用来形容靠剥削致富的人刻薄残忍,没有好心肠。相反,那些宽厚正直、能热心助人的人称之为[仁人君子]。仁、义常一起连用。[仁至义尽]用来表示对人的善意和帮助已经做到了最大的限度。

【shape analysis】It is the associative character.In ancient character,the meaningful parts are 人(rén,people)and二(èr,two).It means two people get closed together with humanity.It means being kind,sympathy and loving people.人is also the phonetic component.

【original meaning】Being kind to people and loving people.

- 刚压压是什么意思

- 刚叉帽是什么意思

- 刚发生不久的案件是什么意思

- 刚口是什么意思

- 刚口儿是什么意思

- 刚只是什么意思

- 刚吉纳是什么意思

- 刚啱是什么意思

- 刚喂的小鸡没有蛋是什么意思

- 刚善是什么意思

- 刚在他力前 柔乘他力后是什么意思

- 刚地是什么意思

- 刚坚是什么意思

- 刚城是什么意思

- 刚塔是什么意思

- 刚塞尔综合症的司法鉴定是什么意思

- 刚塞综合征是什么意思

- 刚壮是什么意思

- 刚备鞍的马驹是什么意思

- 刚备鞍的马驹——挨鞭子的日子到了是什么意思

- 刚多尔济是什么意思

- 刚够是什么意思

- 刚头是什么意思

- 刚头儿是什么意思

- 刚好是什么意思

- 刚好儿是什么意思

- 刚好子是什么意思

- 刚嫽是什么意思

- 刚子是什么意思

- 刚孟是什么意思

- 刚学了一点就在人前卖弄是什么意思

- 刚学了一点就用来教人是什么意思

- 刚学会就拿出来使用是什么意思

- 刚学剃头,就碰上个络腮胡是什么意思

- 刚学拳就上山打虎——找死是什么意思

- 刚学理发就碰上个大胡子——遇上难剃(题)是什么意思

- 刚学走路的孩子是什么意思

- 刚孵出的小鸡娃——嘴硬腿软是什么意思

- 刚孵出的幼蚕是什么意思

- 刚孵出的雏鸟是什么意思

- 刚家儿是什么意思

- 刚察·贡却端约是什么意思

- 刚察北向阳古城是什么意思

- 刚察县旅游局是什么意思

- 刚察县(沙柳河镇)是什么意思

- 刚察向阳古城是什么意思

- 刚察岩画是什么意思

- 刚察岩画骑射牦牛图是什么意思

- 刚察贡玛百户部落是什么意思

- 刚察部落是什么意思

- 刚将是什么意思

- 刚峰是什么意思

- 刚峰宦囊是什么意思

- 刚峰宦囊 - 〔明〕周晖是什么意思

- 刚巧是什么意思

- 刚巴硬正是什么意思

- 刚布是什么意思

- 刚干是什么意思

- 刚度是什么意思

- 刚度方程是什么意思