很难想象如果没有货币现代经济如何运行。

普遍认为货币具有四个职能:交易媒介(medium of exchange)、价值贮藏(store of value)、计价单位(unit of account)、支付手段(standard of deferred payment)。之所以对货币产生需求,就是因为货币具有这些职能。

货币需求的理论是货币理论的重要组成部分,是选择货币政策的理论出发点。

1.古典货币数量论

1911年美国耶鲁大学教授I·费雪(I.Fisher)出版的《货币的购买力》一书中提出了一个交易方程式,又称为费雪方程式,在货币需求理论发展过程中是一个重要的环节,这一方程式的形式为:

MV=PT

其中M为一定时期内流通货币的平均数量,V为货币流通速度,T为交易总量,P为价格水平(各类商品价格的加权平均数)。

费雪方程式可以用来说明价格水平的决定,从该式可以看出,P的值取决于M、V、T三个变量的相互作用。古典学派认为,经济的经常状态是充分就业,交易总量可以认为就是国民收入总量,假设不变。

决定货币流通速度的因素变化很慢,因此可以认为货币流通速度是基本不变的。那么,费雪方程式说明了价格水平是由货币量决定的,与货币量成同比例变动。这种货币数量论正是要说明物价水平与货币量之间存在著这种关系的。

许多经济学家认为,不考虑微观经济主体动机对货币需求的影响是费雪方程式的一个缺陷。剑桥学派的马歇尔和庇古重视微观经济主体动机对货币需求的影响,提出了另一个古典货币数量论理论,即剑桥方程式:

其中 为货币需求,P为价格水平,Y代表总收入,K为以货币形式保有的财富占名义总收入的比例或者说货币量与国民生产总值的比率,称为马歇尔比率,是一个常数,马歇尔和庇古对剑桥方程式的解释为:经济体系中的个人对货币的需求,实质上是选择什么样的方式保持自己的资产的问题,决定人们持有的货币量的,不仅有个人财富水平以及持有货币拥有的便利这些因素,它还受利率水平影响,因为手持货币会有利息损失。微观经济主体实际上是在两相比较中决定货币需求的。

为货币需求,P为价格水平,Y代表总收入,K为以货币形式保有的财富占名义总收入的比例或者说货币量与国民生产总值的比率,称为马歇尔比率,是一个常数,马歇尔和庇古对剑桥方程式的解释为:经济体系中的个人对货币的需求,实质上是选择什么样的方式保持自己的资产的问题,决定人们持有的货币量的,不仅有个人财富水平以及持有货币拥有的便利这些因素,它还受利率水平影响,因为手持货币会有利息损失。微观经济主体实际上是在两相比较中决定货币需求的。

在其他条件不变的情况下,名义货币需求与名义收入水平之间,进而讲实际货币需求与实际收入水平之间,保持著一个较稳定的比例关系。对个人如此,对整个经济体系也如此。如果认为K=1/V,很容易认为费雪方程式和剑桥方程式是一样的。

实际上两者是存在著较显著的差异的。

首先,两者对货币需求分析的侧重点是不同的,费雪方程式强调的是货币的交易手段职能,而剑桥方程式则重视货币作为一种资产的职能。因而前者用货币支出数量和流通速度解释货币需求,后者则从以货币形式保有的资产存量占收入的比例角度来考虑货币需求。

其次,两个方程式所强调的货币需求决定因素有所不同,剑桥方程式考虑的因素多于费雪方程式,特别是它隐含了利率这一不可忽视的因素。

2.凯恩斯的货币需求理论

凯恩斯对货币需求理论的突出贡献在于他对货币需求动机的分析。

他认为,人们的货币需求行为是由三个动机决定的,即:

(1)交易动机(the transactions motive),由于经常的交易支付而产生的需求货币的动机。

(2)预防动机(the preautionary motive),为了预防不可预见的意外支付而产生的需求货币的动机。

(3)投机动机(the speculative motive),这种动机来源于个人可以持有的其他非货币资产的货币价值的不确定性。这种不确定性可能给持有人带来收益,也可能带来损失。

投机动机分析是凯恩斯货币需求理论中最具特色的部分。

凯恩斯认为,由交易动机和预防动机产生的货币需求是由收入水平决定的,而投机动机引起的货币需求则由利率水平决定,因此,凯恩斯的货币需求公式为:

M=L1(Y)+L2(r)

L1(Y)为交易动机和预防动机决定的货币需求,是收入的函数,且与收入成正相关关系。L2(r)为投机动机产生的货币需求,是利率的函数,且与利率成负相关关系。

凯恩斯的后继者认为,凯恩斯的货币需求理论存在著缺陷,他们从几个方面进行了修正、补充和发展,形成了凯恩斯主义的货币需求理论。下面根据R·多恩布施和S·费希尔(R.Dornbusch and S.Fischer,1994,P.375~395)对该理论加以简单介绍。

3.凯恩斯主义的货币需求理论

该理论认为,货币需求是对真实货币的需求(the demand for money is a demand for real balances),即人们持有货币是因为货币具有购买力,他们并不关心名义货币持有量。这里隐含的假设就是个人没有货币幻觉,这表明:

第一,如果所有实际变量如利率、实际收入、实际财富等保持不变,价格的上升不会改变实际货币需求。

第二,给定实际变量不变,名义货币需求和价格水平以相同的比例变动。

人们持有货币既有收益也有利息等损失。

这种收益和损失影响了人们的货币需求行为,凯恩斯主义的货币需求理论就是建立在对这种影响的分析之上的,它的显著特点就是直接引入机会成本分析。

(1)交易动机的货币需求模型。在凯恩斯的货币需求函数中,交易性货币需求只取决于收入水平,凯恩斯主义经济学家从分析微观主体的持币行为入手,证明利率对交易性货币需求也有影响。

交易动机产生的货币需求可以通过对持有货币的成本收益分析得出。手持货币的收益是使用方便,同时可以节省出售债券换取货币产生的交易成本(或到银行提款的成本),而手持货币的成本就是放弃的利息收益。美国经济学家W·鲍莫尔(W.Baumol)和J·托宾(J.Tobin)利用存货理论方法(inventory-theoretic approach)研究货币需求理论得出了著名的鲍莫尔-托宾货币交易需求模型(The Baumol-Tobin Transactions Demand Model),该模型如下:

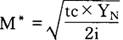

其中M*表示交易性货币需求,YN是某人每月的名义收入,定义为实际收入Y和价格水平P的乘积即YN=PY,tc是提款成本(花费的时间和精力),又称为经纪人费用,i为月利率。该式又称为平方根公式(Square-root Formula)。该式表明:交易性货币需求随经纪人费用和收入水平的增加而增加,随利率水平的上升而下降。即和国民收入同方向变化,和利率反方向变化。

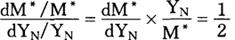

从这个公式中可以得出货币需求的收入弹性和利率弹性,其中货币需求的收入弹性为:

利率弹性为: 这表明,实际收入增加(下降)1%,交易性货币需求增加(减少)0.5%,这种现象称之为规模经济。而利率上升(下降)1%,交易性货币需求则下降(上升)0.5%。

这表明,实际收入增加(下降)1%,交易性货币需求增加(减少)0.5%,这种现象称之为规模经济。而利率上升(下降)1%,交易性货币需求则下降(上升)0.5%。

需要说明的是:

第一,平方根公式表明交易性货币需求不存在货币幻觉。

当价格以某一比例变动时,经纪人费用和名义收入也将分别以相同的比例同向变动,从而名义货币需求也将以相同比例同向变动,而实际货币需求不变。我们说交易性货币需求的收入弹性为1/2,是指实际货币需求对实际收入的弹性为1/2,如果收入增加仅是因为价格上升(从而tc也上升),那么名义货币需求将以相同比例同向增加。

第二,如果考虑到交易次数必然是整数,我们将会发现交易性货币需求的收入弹性应在1/2与1之间,利率弹性应在-1/2和0之间。

而不会像公式表明的那样恰好为1/2和-1/2。

第三,使平方根公式成立的假设条件是非常严格的。

但即使在更为现实的基础上该公式的基本思想也是成立的。即交易性货币需求和收入水平呈正相关关系而和利率呈负相关关系。

(2)预防动机引起的货币需求(预防性货币需求)。预防性货币需求产生于人们未来购买和支付行为的不确定性。

如果手中缺乏足够的货币,人们必然不得不放弃一些有利可图的购买和支付活动,或通过借债来进行这些购买和支付活动,这就会给个人带来损失。而手中持有足够的货币就可以有效避免这种损失,但是又损失了利息收益。在这种收益和损失的比较权衡中得出的最佳货币需求量就是预防性货币需求。

R·多恩布施和S·费希尔(R.Dornbusch and S.Fischer,1994,P.380~382)通过一个简单的模型对预防性货币需求提供了相当的洞察力,该模型实质上是商品存货理论(The Commodity Inventory Theory)的一种扩展。该模型表明:预防性货币需求和利率成负相关关系,而和未来支付行动的不确定性以及由于缺乏货币而造成的损失成正相关关系。将利率引入预防性货币需求是凯恩斯主义经济学家对凯恩斯的货币需求模型的一个扩展。

(3)投机动机引起的货币需求(投机性货币需求)。凯恩斯在其投机性货币需求分析中认为,投资者会根据对利率的预期在货币和债券之间选择能带来最大收益的资产。这一点与经济现实并不吻合,后来的凯恩斯主义经济学家通过引入多样化资产组合理论使投机性货币需求分析更为贴近现实。

手持货币具有较高的安全性和流动性,但会丧失利息收益。

持有其他资产(如股票、债券等)可以带来较高的收益,但具有不同程度的风险。理性的风险规避型的投资者会将其财富按一定比例在多种资产形式之间进行搭配。

以期既能得到较高的收益又有效地减少风险,“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”就是对多元化资产组合方式的一种形象说明。显然,多样化资产组合理论能够分析说明投机性货币需求的决定。

凯恩斯主义经济学家的分析表明:投机性货币需求与非货币资产的利率呈负相关关系,而与其风险性呈正相关关系。需要说明的是:投机性货币需求和交易性及预防性货币需求有一点不同之处,后者是对M1的需求,而前者是对M2甚至于部分M3的需求,主要原因在于投机性货币需求是在收益和风险之间进行权衡,而M2和M1的风险性是相同的(这种风险基本上是由通货膨胀引起的),但M2的收益比M1高。因此提高M2的利率会增加投机性货币需求。

凯恩斯主义的货币需求理论发展了凯恩斯的货币需求模型,使分析更加贴近现实。

当然必须意识到,人为地将货币需求分为交易性、预防性和投机性三种是为了理论分析的明晰和富有洞察力。而现实中一个人持有的货币是无法作出这种明确的划分的。

3.货币主义的货币需求理论

货币主义是和凯恩斯主义相对立的一个经济学派,其代表人物M·弗里德曼基本上继承了传统货币数量论的长期结论,非常看重货币数量与物价水平之间的因果关系,认为从长期看,货币是中性的。同时他也接受了剑桥学派和凯恩斯主义以微观主体行为作为分析起点的作法,也承认货币是一种受利率影响的资产。弗里德曼提出的货币需求函数如下:

公式中, 表示实际货币需求,y表示实际永久性收入,w表示非人力财富占个人总财富的比率(或得自财产的收入占总收入的比重),rm代表货币预期收益率,rb是固定收益的债券利率,re是非固定收益的证券利率,

表示实际货币需求,y表示实际永久性收入,w表示非人力财富占个人总财富的比率(或得自财产的收入占总收入的比重),rm代表货币预期收益率,rb是固定收益的债券利率,re是非固定收益的证券利率, 预期通货膨胀率,u是一个综合变量,反映了主观偏好、风尚以及客观技术制度等因素。在这个函数关系中,y和

预期通货膨胀率,u是一个综合变量,反映了主观偏好、风尚以及客观技术制度等因素。在这个函数关系中,y和 呈正相关关系,这一点很易于理解。

呈正相关关系,这一点很易于理解。

而w和 呈负相关关系,弗里德曼的解释是:非人力财富很不容易转化为货币,所以总财富中人力财富比重越大,则出于谨慎动机的货币需求越大,而非人力财富的比重越大,则货币需求相对越小,因此W和

呈负相关关系,弗里德曼的解释是:非人力财富很不容易转化为货币,所以总财富中人力财富比重越大,则出于谨慎动机的货币需求越大,而非人力财富的比重越大,则货币需求相对越小,因此W和 呈负相关关系。

呈负相关关系。

rm,rb,和re统称为“机会成本变量”,即从这几个变量的相互关系中可以衡量出持有货币的潜在收益和损失。 和rm正相关,与rb及re负相关。这里需要注意的是:与凯恩斯主义的货币需求函数不同,该需求函数中引入了预期通货膨胀率,通货膨胀率实际上反映了实物资产的名义报酬率。在其他条件相同的情况下,通货膨胀率越高,则货币需求量越小。即

和rm正相关,与rb及re负相关。这里需要注意的是:与凯恩斯主义的货币需求函数不同,该需求函数中引入了预期通货膨胀率,通货膨胀率实际上反映了实物资产的名义报酬率。在其他条件相同的情况下,通货膨胀率越高,则货币需求量越小。即 和

和 呈负相关关系。

呈负相关关系。

该变量的引入是对普遍存在的通货膨胀现实的反映。关于是否在货币需求函数中引入通货膨胀率,R·多恩布施和S·费希尔(R.Dornbusch and S.Fischer,1994,P.388)认为,在充分发展的资本市场上,利率中包含了通货膨胀率,引入预期通货膨胀率并不会产生太大的差异。

但在资本市场不是自由市场时,例如利率受到了管制或被规定了上限,那么引入通货膨胀率就是适当的了。

F·默迪里安尼(F.Modiglcani)提供了一个简单的规则:用通货膨胀率和利率中较高的那一个变量来测度持有货币的机会成本。

对于货币需求,弗里德曼的概括性论断是:由于永久性收入比较稳定,与现期收入相比波动幅度很小,而且货币流通速度(永久性收入除以货币存量)也比较稳定,所以货币需求也应是比较稳定的。

参考文献:

黄达主编,1992,《货币银行学》,四川人民出版社。

高鸿业、吴易风,1988,《现代西方经济学》,经济科学出版社。

托马斯·迈耶、詹姆斯·S·杜森贝、罗伯特·Z·阿利伯,1984,《货币,银行与经济》,中国金融出版社。

保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯,1985,《经济学》,中国发展出版社。

J·L·汉森,1983,《货币理论和实践》,中国金融出版社。

R.Dornbusch and S.Fischer,1994,Macroeconomics,McGraw-Hill,Inc.

- 病哩是什么意思

- 病唔直是什么意思

- 病唡是什么意思

- 病喋是什么意思

- 病喘气是什么意思

- 病囚院是什么意思

- 病囝是什么意思

- 病囝仔是什么意思

- 病囝吐是什么意思

- 病回上头是什么意思

- 病因是什么意思

- 病因、宿主和环境是什么意思

- 病因与环境是什么意思

- 病因和发病是什么意思

- 病因多在于饮食不节是什么意思

- 病因学是什么意思

- 病因学基本知识是什么意思

- 病因学旁证法是什么意思

- 病因学说是什么意思

- 病因病机是什么意思

- 病因病机学之近代研究是什么意思

- 病因网是什么意思

- 病因证治问答是什么意思

- 病因诊断是什么意思

- 病因辨证是什么意思

- 病因预防是什么意思

- 病囯殃民是什么意思

- 病困是什么意思

- 病困委顿是什么意思

- 病困欲死之状是什么意思

- 病国殃民是什么意思

- 病国病民是什么意思

- 病圃是什么意思

- 病在上取之下是什么意思

- 病在下取之上是什么意思

- 病在中旁取之是什么意思

- 病在危笃是什么意思

- 病在膏肓是什么意思

- 病在骨髓是什么意思

- 病坊是什么意思

- 病型是什么意思

- 病塌炕是什么意思

- 病壳是什么意思

- 病壳壳是什么意思

- 病复发是什么意思

- 病多三径塞,吟苦四邻惊。是什么意思

- 病多知药性(打唐诗一句)何用另寻方外去是什么意思

- 病多知药性,客久见人心。是什么意思

- 病多知药性, 年长信人愁。是什么意思

- 病大肾是什么意思

- 病夫是什么意思

- 病夫多长寿是什么意思

- 病女覆药是什么意思

- 病好了一些是什么意思

- 病好了打医生——恩将仇报是什么意思

- 病好咪些是什么意思

- 病好打太医是什么意思

- 病好打郎中是什么意思

- 病好转是什么意思

- 病好返啲是什么意思