【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 生田(《本经》),甘泽、重泽、苦泽(《吴普本草》),陵泽(《广雅》),肿手花根(《药材资料汇编》)。

基源 为大戟科大戟属植物甘遂的根。

原植物 甘遂Euphorbia kansui Liou

历史 甘遂始载于《本经》,列为下品。

宋代《图经本草》云:“今陕西江东亦有之,苗似泽漆,茎短小而叶有汁,根皮赤,肉白,作连珠,大始指头。”所述形态特征、产地与今之药材甘遂相符。

《植物名实图考》载有甘遂,所云:“俗多呼为芫花,山西交城产者黄红花,根甚细。”并附图,所述所绘十分清晰,非本种而系瑞香科的瑞香狼毒。

形态 多年生草本,高25~40cm,有乳汁。根长,部分呈连球状,有时呈长椭圆状,外皮棕褐色。

茎光滑无毛。单叶互生,近无柄,线状披针形或披针形,长2~5cm,宽4~10mm,全缘,无毛。总状花序顶生,具5~9伞梗,每伞梗再二叉状分枝;苞片三角状宽卵形,全缘;杯状花序总苞钟状,先端4裂,具腺体4,腺体生于裂片之间的外缘,呈新月形,黄色;花单性,无花被;雄花只有1雄蕊;子房3室,花柱3,柱头2裂。蒴果近球形。

花果期6~9月。(图见《中国高等植物图鉴》.第2册.624页.图2978)

生境与分布 生于荒坡草地上,也有栽培的。产于山西、陕西、甘肃、河南。

。

【生药】:

栽培 宜温和气候,土层深厚、土质疏松肥沃而排水良好的壤土。

用种子繁殖,在3月下旬~4月上旬播种。点播按行株20×12cm开浅穴,每穴播种子3~4粒,覆土约2cm;条播以行距20~25cm开条沟,将种子拌细土或草木灰后撒于沟中,覆土浇水,出苗后结合松土除草进行间苗,以10~12cm株距定苗。亦可育苗移栽。

生长期松土除草2~3次,结合培土,施追肥2~3次。

开花时期需摘除花蕾,以利根生长。

采集 春季开花前或秋末茎苗枯萎后采挖根部,除去泥土,撞去外皮,以硫黄熏后晒干。

鉴别

性状 根纺锤形、长椭圆形或长圆柱形,有的中间缢缩呈连珠状,长2~10cm,直径0.5~1.5cm;表面类白色或黄白色,凹陷或缢缩处残留棕红色栓皮,并有少数细根痕,有的栓皮未除去,具明显纵槽纹或少数横长皮孔。质脆,易折断,断面粉性,皮部白色,木部淡黄色,有放射状纹理,长圆柱形者纤维性较强。

气微,味微甘而辣。

以肥大、色白、粉性足者为佳。

显微 根的横切面:残存木栓层为数列木栓细胞。皮层狭窄,散有卵圆形,类三角形、长方形或多角形的厚壁细胞,并有乳汁管。

韧皮部宽阔,近形成层处筛管群明显;有乳汁管。形成层成环。木质部导管单个散在或数个至10余个相聚,放射状排列;射线宽2~10余列细胞,亦有少数乳汁管分布。本品薄壁细胞含淀粉粒。

(图见《中药志》.第2册.第2版.图7) 粉末:黄白色,气微,味微甘而辣。 ❶ 淀粉粒极多,单粒类圆形或长圆形,直径4~36μm,脐点明显,星状十字状、人字状、裂缝状或点状,大粒层明显;复粒较多,由2~14分粒组成;半复粒稀少,脐点2个。

❷ 厚壁细胞几无色,呈类多角形、类三角形、类方形、贝壳形、长条形或不规则形,直径18~56μm,长36~164(~2080)μm,壁厚4~18μm,非木化,孔沟较宽❸ 导管主为具缘纹孔导管,偶有网纹导管,直径13~79μm;具缘纹孔较小,椭圆形,导管分子一般较短,有的形状不规则,少数纵横相接。

❹ 木纤维较少,无色。

细长,边缘不平整,末端斜尖、渐尖、钝圆或有短分叉,有的呈扭曲状,直径15~27μm,壁厚约5μm,非木化,有稀疏单斜纹孔。

❺ 乳汁管较难察见。用20%醋酸及苏丹Ⅲ试液处理,可见无节分枝乳汁管,直径11~18μm,乳汁管内含物显红色。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图22)

理化 ❶ 甘遂的薄层色谱 取根样品粉末1g,加乙醇5ml,冷浸24小时,滤过,滤液浓缩至1ml,点于硅胶G板上,先以苯-乙醇(41)为展开剂,以大戟醇为对照,展开5cm,再以正庚烷-苯(5∶5)为展开剂,展开10cm,用醋酐-硫酸(1∶1)喷雾后,于110℃烘10分钟,斑点显紫色。

(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图71-2)

加工炮制 ❶ 甘遂 取原药材,除去杂质,洗净,晒干,大小分开,筛去灰屑。

❷ 醋甘遂 取净甘遂,加米醋拌匀,闷透,置锅内,用文火加热,炒至微干,取出晾干。每甘遂100kg,用米醋30kg。

贮藏 置通风干燥处,防蛀;醋甘遂,密闭,置于阴凉干燥处。

。【化学】:

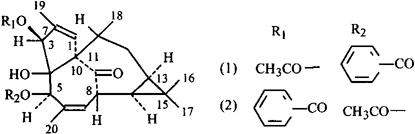

含α-大戟甾醇(Euphol,α-Euphol,Euphadienol,r-Euphorbol)、甘遂甾醇(Tirucallol)、甘遂萜酯(Kansuinin)A,B、20-去氧巨大戟萜醇-3-苯甲酸酯(20-Deoxyingenol-3-benzoate)、20-去氧巨大戟萜醇-5-苯甲酸酯、巨大戟萜醇-3-(2,4-癸二烯酸酯)-20-乙酸酯[Ingenol-3-(2,4-decadienoate)-20-acetate]、13-氧化巨大戟萜醇-13-十二酸酯-20-己酸酯(13-Oxyingenol13-dodecanoate-20-hexanoate)、甘遂大戟萜酯(Kansuiphorin)C(1)、D(2)等[1,2],多为具有细胞毒活性的二萜。还含棕榈酸癸酯、β谷甾醇[3]。

参考文献 [1] 中草药学.中册.江苏人民出版社,1976:582 [2] Phytochemistry 1991;30(3):1018 [3] 中成药1988;(3):30

【药理】:

❶ 对肠胃道的影响 中国传统医学认为甘遂为:“峻下逐水药”既能峻下逐水,又能祛痰逐饮,泻水之力颇峻,服后可致剧烈腹泻,使潴留之饮排出体外。

近代研究证实,本品能刺激肠管,促进肠蠕动,增加肠道内肠液,加速肠内容物的推动,产生泻下作用。小鼠ig生甘遂或炙甘遂的乙醇浸膏10~50g/kg后,约有半数动物发生明显泻下现象[1]服生甘遂或炙甘遂粉剂的混悬液6~9g/kg,亦有泻下作用。提取乙醇浸膏后的残渣或甘遂的煎剂则无泻下作用,因此泻下的有效成分存在于乙醇浸膏内,可能是一种树脂[2]。

❷ 利尿作用临床实践表明,无论是用炙甘遂研末内服治疗肾性水肿,肝硬化腹水。或是采用甘遂散外敷治疗不同疾病引起的小便不利、均可收到通利小便的效果[3]。

❸ 引产作用 甘遂乙醇提取剂有中止妊娠作用。给妊娠d12小鼠每日im甘遂注射液15~20mg/kg连续4d,处死动物检查发现死胎明显高于对照组;给妊娠d12的家兔iv甘遂乙醇提取剂5mg/kg,也同样的产生明显死胎。给药组动物胎盘组织的显微镜检查发现间质有明显水肿,滋养叶细胞有明显坏死[4]。5%甘遂乙醇提取剂注射到孕妇羊膜腔内,于给药后2~5h胎心消失,24~48h内流产[5]。

胎儿尸检发现胎盘蜕膜组织有不同程度的充血、出血、变性、坏死及炎细胞浸润;绒毛有充血、出血、水肿和血小板聚集。

胎儿各主要脏器有充血、出血、变性、坏死;心脏有微血栓形成。并发现甘遂引产时母体血浆中前列腺素水平,于用药后12~15h明显升高,胎儿娩出后又明显降低[6]。

因而认为甘遂引产的机理可能是损害胎盘,妨碍胎儿循环系统。当蜕膜组织发生变性,坏死时,蜕膜细胞内溶酶体增多。

溶酶体膜受损,使前列腺素的前体物质(花生四烯酸)增多。引起前列腺素的合成与释放量增多。

从而使子宫平滑肌收缩,导致流产[5]。

❹ 对免疫功能的抑制作用 甘遂粗制剂50mg/kgip可使小鼠的胸腺重量减轻和脾脏增大。

还明显地抑制小鼠抗SRBC抗体产生。给甘遂粗制剂100mg/kg ip可使小鼠脾细胞在体外由PHA和ConA诱导的淋巴细胞转化受到中度(45%~55%)的抑制;而LPs诱导的淋转受抑制较轻(15%~20%)。

ip或iv甘遂粗制剂50mg/kg,均明显地抑制SRBC诱导的迟发型超敏反应。

从而表明甘遂粗制剂对小鼠免疫系统的功能有明显抑制作用[7]。

❺ 其它作用 生甘遂小剂量时,可引起离体蛙心收缩力增强,但不改变其频率,大剂量则产生抑制作用[8]。此外,甘遂萜酯A、B有镇痛作用[9]。

“甘遂黄硝散”ig后,小鼠对醋酸所引起的腹膜化学刺激的疼痛反应有减轻作用,发生扭体反应的百分率与生理盐水对照组比较,有显著性的差异(P<0.01)[10]。

毒性 甘遂峻泻、有毒。甘遂醇浸物对小鼠ip的LD50为346.1mg/kg。按10mg/kg剂量与家免连续ip 1wk后,尸检发现心、肝、肾有一定中毒性的组织学改变。甘遂醇浸物对股四头肌有刺激作用,并有很强的溶血作用[11]。甘遂酯A对小鼠ip的LD50为30mg/kg,巨大戟萜醇为0.75mg/kg,13氧巨大戟萜醇为1.0mg/kg。

古代医学认为甘遂与甘草不能配伍应用,属中药十八反之列。曾有报道小鼠ip甘遂5%乙醇浸出液,LD50为18.459±0.369g/kg,如将甘遂与甘草10.5,111.3及1∶5之量制取浸出液,则LD50明显降低,分别为9.969,0.697,0.209,0132g/kg,可见两者配伍时,甘遂的毒性大大增加,而且配伍愈多、毒性也愈大[12]。

有人认为甘遂与甘草配伍时,如甘草的用量与甘遂相等或小于甘遂时无相反作用,有时可能解除甘遂的副作用,如甘草用量大于甘遂,则有相反作用[13]。

近年来有实验资料表明:甘遂与甘草以不同的比例配伍、经常规提取后,进行薄层层析与纸层析分析,其结果是不论比例如何,其成分为两种单味药成分总和[14]。

甘遂、甘草等配伍制剂对细菌无诱变作用,也未引起DNA损伤[15]。甘遂与甘草配伍后,给小鼠ig,未见明显的毒性增强表现[16]。

可见,甘遂与甘草配伍并非在所有的情况下都会产生有毒的作用。

参考文献 [1] 药学通报 1960;(2):57 [2] 中医杂志 1960;(2):54 [3] 四川中医 1985;3(9):21 [4] 吉林医学 1983;4(1):33 [5] 哈尔滨医药 1985;5(2):31 [6] 中西医结合杂志 1984;4(4).201 [7] 中国药理通讯 1989;6(2):10 [8] 中医研究资料简报,1959;(3):7 [9] Tetrahedron Lett 1975:1697 [10] 东北三省药理学术会议论文集,1980 [11] 北京中医杂志 1989;(3);37 [12] 中医杂志 1966;(1):39 [13] 中国生理科学会议论文摘要汇编(药理),1964:136 [14] 中药通报 1988;13(10):43 [15] 中药通报 1986;11(11):48 [16] 西安医学院学报 1959;(6):9。【药性】:

性味 苦,寒。

有毒。 ❶ 《本经》:“苦,寒。”

❷ 《吴普本草》:“神农、桐君:苦,有毒。”

❸ 《别录》:“甘,大寒,有毒。”

❹ 《全国中草药汇编》:“苦,寒,有毒。”

归经 脾、胃、心、肺经。

❶ 《本草新编》:“入胃、脾、膀胱、大、小肠五经。”

❷ 《得配本草》:“入足少阴经气分。”

功效 逐水,消痰,破积,通便。

主治 水肿胀满,留饮,结胸,癫痫,噎膈,痰饮积聚,气逆喘咳,二便不通。 ❶ 《本经》:“主大腹疝瘕,腹满,面目浮肿,留饮宿食,破癥坚积聚,利水谷道。”

❷ 《别录》:“下五水,散膀胱留热,皮中痞,热气肿满。”

❸ 《药性论》:“能泻十二种水疾,治心腹坚满,下水,去痰水,主皮肤浮肿。”

❹ 《纲目》:“泻肾经及隧道水湿,脚气,阴囊肿坠,痰迷癫痫,噎膈痞塞。”

❺ 《全国中草药汇编》:“全身水肿,胸腔积液,腹水,大小便不利,癫痫痰盛。”

❻ 《中草药学》:“水肿胀满,二便不通,水饮结胸,胸满气喘及癫痫痰延壅盛,湿热肿毒。”

用法用量 内服:煎汤,2~3g;或入丸、散。外用:研末调敷。

使用注意 气阴两虚、脾胃虚弱及孕妇忌服。 《本草经集注》:“瓜蒂为之使,恶远志及甘草。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配大黄、阿胶,治水血互结、妇人少腹满、小便微难而不渴。

❷ 配茴香,治疝气偏坠。

❸ 配大黄、桃仁,治肠梗阻。

❹ 配牵牛子,治水肿腹满。

方选和验方 ❶ 甘遂丸(《外台秘要》)治风水黄疸、体大如囊,面目皆合,阴肿如斗如霜瓜.甘遂、葶苈孑各60g,杏仁50枚,巴豆40枚(压去油)。

研末,炼蜜为丸,如豆大。每服3丸。

❷ 甘遂丸(《太平圣惠方》)治卒然身面浮肿,上气喘息:甘遂(煨令微黄)、大蒜(煨熟,研)、黑豆(炒熟)各15g。上药除蒜外,捣罗为末,用蒜和枣肉为丸,如梧桐子大。

每服10丸,木通汤下,日2服。

❸ 甘遂半夏汤(《金匮要略》)治留饮欲去,病者脉伏,其人欲自利,利反快,虽利,心下续坚满:甘遂(大者)3枚,半夏12枚,芍药5枚,炙甘草(如指大)1枚。水煎去渣,以蜜15g,和药汁再煎,顿服。

❹ 甘遂散(《太平圣惠方》)治水气遍身浮肿,心胸结硬,气满上喘,大小便涩:甘遂、杏仁、黄芩、泽漆、郁李仁、陈皮各30g,赤茯苓、朴硝各60g,泽泻90g。

研为散,每服3g,五更初,煎桑白皮汤调下。

❺ 甘遂通结汤(《中西医结合治疗急腹症》)治重型肠梗阻,肠腔积液较多:甘遂末0.6~1g(冲),木香、桃仁、牛膝各9g,赤芍药15g,厚朴15~30g,大黄9~24g(后下)。水煎服。

❻ 大黄甘遂汤(《金匮要略》)治妇人产后,水与血结于血室,少腹满如敦状,小便微涩而不渴:大黄9g,甘遂、阿胶各6g。

水煎顿服,其血当下。

❼ 《常见病验方研究参考资料》:“治胸膜炎:甘遂、大戟、白芥子各9g。研末,用姜汁煮糊为丸,如绿豆大。1日1次,每服06g,连服半月。注:服此方须注意,分量切不可更改,每服0.6g,不可多服,否则腹泻,腹泻反无效。”

❽ 《常见病验方研究参考资料》:“治腹水:甘遂、地龙各15g,生大蒜90g,共研和为丸。每日早、晚开水送下3g。”

❾ 《常见病验方研究参考资料》:“治牛皮癣:金毛狗脊、甘遂、阿魏、千年健各等份,共研细末,将鲜姜切片,蘸此药面,涂擦患处,1日数次。”

单方应用 ❶ 《怪证奇方》:“治膈气哽噎:甘遂(面煨)15g,南木香3g。为末,壮者3g,弱者1.5g,水酒调下。”

❷ 《太平圣惠方》:“治二便不通:甘遂末以生面糊调,敷脐中及丹田内,仍艾灸3壮,饮甘草汤,以通为度。”

❸ 《常见病验方研究参考资料》:“治肝硬化腹水:制甘遂粉0.15g,每周1次,早晨空腹,1次服下。孕妇忌服,体虚者勿用。(原注:服后可引起腹泻)。

”

❹ 《永类钤方》:“治耳卒聋闭:甘遂1.6cm,绵裹,插入两耳内,口中嚼甘草,耳卒自然通也。”。

【医药家论述】:

❶ 张元素《珍珠囊》:“味苦气寒,苦性泄,寒胜热,直达水气所结之处,乃泄水之圣药。水结胸中,非此不能除。故仲景大陷胸汤用之,但有毒不可轻用。

”

❷ 李时珍:“肾主水,凝则为痰饮,溢则为肿胀,甘遂能泄肾经湿气,治痰之本也,不可过服,但中病则止可也。张仲景治心下留饮,与甘草同用,取其相反而立功也。刘河间《保命集》云,凡水肿服药未全消者,以甘遂末涂腹,绕脐令满,内服甘草水,其肿便去。又王璆《百一选方》云,脚气上攻,结成肿核及一切肿毒,用甘遂末水调敷肿处,及浓煎甘草汁服,其肿即散。

二物相反,而感应如此。”

❸ 缪希雍《本草经疏》:“甘遂,其味苦,其气寒而有毒,善逐水。其主大腹者,即世所谓水蛊也。又主疝瘕腹满、面目浮肿及留饮。

又云,甘遂性阴毒,虽善下水除湿,然能耗损真气,亏竭津液。元气虚人,除伤寒水结胸不得不用外,其余水肿鼓胀,类多脾阳不足,土虚不能制水,以致水气泛滥,即刘河间云诸湿肿满属脾土,法应补脾实土,兼利小便。

不此之图,而反用甘遂下之,时重虚其虚也。水既暂去,复肿必死矣。

必察病属湿热,有饮有水,而元气尚壮之人,乃可一施耳,不然祸不旋踵矣。”

❹ 张志聪《本草崇原》:“土气不和则大腹,隧道不利则疝瘕。大腹则腹满,由于土不胜水,外则面目浮肿,内则留饮宿食,甘遂治之,泄土气也。为疝为瘕,则癥坚积聚,甘遂破之,行隧道也。水道利则水气散,谷道利则宿积除,甘遂行水气而通宿积,故利水谷道。”

❺ 陈士铎《本草新编》:“甘遂破癥坚积聚如神,退面目浮肿,祛胃中水结,尤能利水……然而甘遂亦不可轻用也,甘遂止能利真湿之病,不能利假湿之症。水自下而侵上者,湿之真者也,水白上而侵下者,湿之假者也。真湿可用甘遂以开其水道,假湿不可用甘遂以决其上游。真湿为水邪之实,假湿乃元气之虚,虚症而用实治之法,不犯虚虚之戒乎,故一决而旋亡也。”

- 毋是什么意思

- 毋是什么意思

- 毋是什么意思

- 毋是什么意思

- 毋乙是什么意思

- 毋乙起义是什么意思

- 毋和勿是什么意思

- 毋宁是什么意思

- 毋宁(无宁) 勿宁 不如是什么意思

- 毋庸置议是什么意思

- 毋弛而弓,一栖两雄;一栖两雄,其斗。是什么意思

- 毋忘团结奋斗、致力振兴中华是什么意思

- 毋意毋必毋固毋我是什么意思

- 毋煚是什么意思

- 毌丘俭是什么意思

- 毌丘俭是什么意思

- 毌丘甸是什么意思

- 母是什么意思

- 母是什么意思

- 母是什么意思

- 母是什么意思

- 母是什么意思

- 母丁香是什么意思

- 母丁香是什么意思

- 母丁香是什么意思

- 母丁香是什么意思

- 母丁香膏是什么意思

- 母不哭子是什么意思

- 母与子是什么意思

- 母与子是什么意思

- 母与子是什么意思

- 母与子是什么意思

- 母也天只,不谅人只是什么意思

- 母也天只,不谅人只是什么意思

- 母乳喂养是什么意思

- 母乳喂养是什么意思

- 母乳喂养是什么意思

- 母乳性黄疸综合征是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲是什么意思

- 母亲三十岁是什么意思

- 母亲与遗像是什么意思

- 母亲会是什么意思

- 母亲克劳泽升天记是什么意思

- 母亲原型是什么意思

- 母亲湖是什么意思

- 母亲的愿望是什么意思

- 母亲的故事是什么意思

- 母亲的湖是什么意思