須須(须)Xū

现行较罕见姓氏。今上海之松口,贵州之江口,江西之宜丰,安徽之贵池,山东之东平,山西之太原、大同及吕梁地区均有分布。汉族有此姓。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶郑樵注“须句”云: “子爵,风姓,太昊之后也。郓州寿张县西须朐城是其国,子孙即以国为氏。或省 ‘句’ 为须氏……”

❷其又注云: “又有须国,姞姓。”其后或亦以国为氏者;

❸又注云: “又,商有密须国,其后亦为须氏。今泾州灵台是其国也。” 密须古国当在今甘肃之灵台。

❹《中国姓氏大全》注云: “春秋卫有古邑名须(在今河南滑县南),以邑为氏。”

战国时魏有须贾; 汉代有须元(《中国姓氏大全》引作“须无”),封陆景侯; 明代有须用纶。

須xū

❶等待。張衡《東京賦》:“以須消啟明,掃朝霞。”

❷通“需”,需要。邊讓《章華臺賦》:“慮理國之須才,悟稼穡之艱難。”

❸片刻。見下。

須

“须”的繁体字。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

須须

(2次) 等待。君谁~兮云之际《歌·少》聊假日以~时《章·思》

須

❶頤下須。《周禮·秋官·冥氏》:“若得其獸,則獻其皮、革、齒、須、備。” 鄭玄注: “鄭司農云: 須,直謂頤下須。”

❷待。《儀禮·士昏禮》: “對曰: 某敢不敬須。” 鄭玄注: “須,待。” 《儀禮·士喪禮》: “擯者出告,須以賓入。” 鄭玄注: “須,亦待也。”

❸有才智之稱。《易·歸妹》: “六三,歸妹以須。” 鄭玄注: “須,有才智之稱。” (《鄭氏佚書》)

即葑。

即薞蕪。

即葑。

亦作“鬚”、“鬒”。口下毛,通指鬍鬚。其稱始見於先秦典籍,沿稱至今。《易·賁》:“六二,賁其須。”孔穎達疏:“須是上附於面。“《左傳·昭公二十六年》:“有君子白皙,鬒鬚眉,甚口。”《荀子·解蔽》:“故人心譬如槃水,正錯而勿動,則湛濁在下而清明在上,則足以見鬒眉而察理矣。”《後漢書·夏馥傳》:“馥乃自剪須變形,入林慮山中,隱匿姓名,爲治家傭。”宋·蘇軾《答邦直子由》詩:“瀟灑使君殊不俗,尊前容我攬鬚不?”宋·蔡挺《以南都種山藥法送介甫》:“即見引鬢緣夏木,定知如蹠薦冬筵。”

須xu

ED9A

“须”的繁体。

須

等待;必须:~至/~臾/~索/~知/斯~/务~/些~。△~弥/~女(星座名)/~句(地名)。

須xū

X166

“须”的繁体。

〖須〗

(一)粵 sou1〔蘇〕普 xū

通「鬚」,鬍鬚,這個意思後來被寫成「鬚」。許慎《說文解字》:「〜,面毛也。」《陌上桑》:「鬑鬑頗有〜。」(鬑【粵 lim4〔廉〕普lián】鬑:鬍鬚稀疏的樣子。)(二)粵 seoi1〔需〕普 xū

❶ 需要。陳壽《三國志.蜀書.諸葛亮傳》:「歛以時服,不〜器物。」(歛【粵 lim6〔利驗切〕普 liàn】:通「殮」,將屍首移入棺木。)❷ 副詞,必須,應該。李白《月下獨酌》(其一):「行樂〜及春。」

❸等待。李白《夢遊天姥吟留別》:「且放白鹿青崖間,〜行即騎訪名山。」

❹ 多與「臾」(【粵 jyu4〔餘〕普 yú】)組成詞語「~臾」,指片刻。荀況《荀子.勸學》:「吾嘗終日而思矣,不如~臾之所學也。」

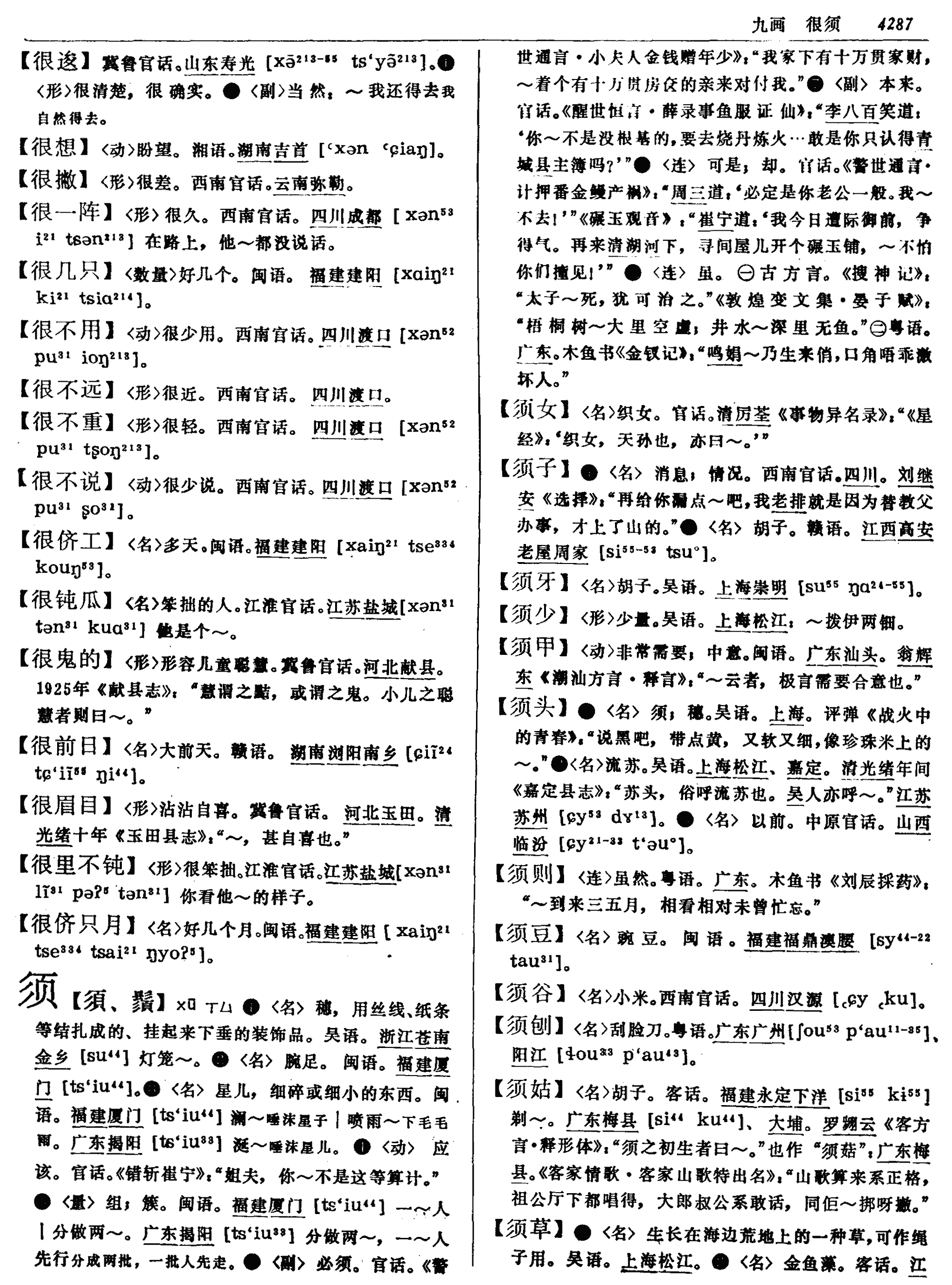

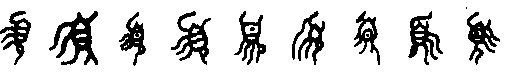

須

須,甲骨文作

,金文作

,金文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

甲骨文字形象一個突出口形的人,“口” 下作鬍鬚狀。金文是在頭的象形字 “頁” 旁加須毛,小篆將 “須毛” 與 “頁” 分爲左右兩部分。隸定作 “須”,“鬚” 的初文,本義是鬍鬚。分别言之,口下曰 “鬚”, 頰旁曰 “𩓾”,口上曰 “髭”。“須” 在文獻裏或用作等待之義, 亦作 “䇓”。或用作必須之義。 後世造增意符 “髟”(biāo)的 “鬚” 字表示本義。“髟” 是長髮貌,作意符使用,其字多與頭髮、鬚毛相關。增加意符後易於目治,如 “鬍鬚”二字,即使單獨使用也能見而察義,但字形繁複,不便於書寫。今簡化爲“胡须”,不利於理解,但極便書寫。文字的發展與進步,總是在類似的矛盾中不斷權衡利弊,加以選擇、調整而實現的。“須” 在卜辭裏疑讀 “䇓”。在銘文裏或用作氏族名、 人名、 器名。 其中器名是 “盨” 的假借字,多在 “須”上加意符 “皿” “米” 或 “金”,字作

等形。器形橢圓,斂口,圈足,兩耳,有蓋,作用與簋相近。

等形。器形橢圓,斂口,圈足,兩耳,有蓋,作用與簋相近。

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古意猶存。

,古意猶存。

229.趣談“須”字

須,鬍鬚象形,借爲須要、必須。加髟(biāo)以示區别。

須须,.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆xū

篆xū

[彡(毛髮,意符)+ 頁(頭,意符) →須(《説文》:“須,面毛也。從頁。從彡。凡須之屬皆從須。” 須,須本字。借爲“須要”“等待”。須字簡化時退歸“須”字。)]

《詩經·邶風·匏有苦葉》:“人涉卬(yǎng)否,卬須我友。”(别人過河我等待,等待朋友過河來。卬,表示“我”;須,表示“等待”。)

[宋] 辛棄疾《沁園春》:“麾之即去,招之須來。”

須(xū)

“.jpg) ,面毛也。从頁,从彡。凡須之属皆从須。臣铉等曰:此本須鬓之須。頁,首也。彡,毛饰也。借为所須之須。俗书从水,非是。”(相俞切)

,面毛也。从頁,从彡。凡須之属皆从須。臣铉等曰:此本須鬓之須。頁,首也。彡,毛饰也。借为所須之須。俗书从水,非是。”(相俞切)

甲骨文作.jpg) ,金文或作

,金文或作.jpg) 、

、.jpg) ,象面有胡須之形。战国包山楚简作

,象面有胡須之形。战国包山楚简作.jpg) ,曾侯乙墓楚简作

,曾侯乙墓楚简作.jpg) 。本为整体象形,小篆变为从頁、从彡会意,后来写成“鬚”。朱骏声云:“《礼记·礼运》疏引《说文》‘須为颐下之毛。象形。’按颐下曰須,口上曰髭,颊旁曰髯,俗字作鬚。”“面毛”今天称为“胡須”。“胡”本义是兽颔下垂肉,后用来指人,人此处有須。张舜徽云:“许以面毛释須,浑言之耳。盖須之言纤也,谓纤细如丝也。俗称胡須,胡与顄双声,即颐也。”[1]

。本为整体象形,小篆变为从頁、从彡会意,后来写成“鬚”。朱骏声云:“《礼记·礼运》疏引《说文》‘須为颐下之毛。象形。’按颐下曰須,口上曰髭,颊旁曰髯,俗字作鬚。”“面毛”今天称为“胡須”。“胡”本义是兽颔下垂肉,后用来指人,人此处有須。张舜徽云:“许以面毛释須,浑言之耳。盖須之言纤也,谓纤细如丝也。俗称胡須,胡与顄双声,即颐也。”[1]

金文中“須”多用为器名,如周雒盨:“周雒乍(作)旅須(盨)。”[2]

須部有四个属字。如“頿”下云:“口上須也。从須,此声。”

須( )

)

甲骨文合集816反,殷

立須□史其奠。

甲骨文合集675正,殷

令須共多女。

仲 盨, 殷周金文集成4399, 西周中期

盨, 殷周金文集成4399, 西周中期

中(仲) □

□ (作)

(作) (鑄)旅須(盨)。

(鑄)旅須(盨)。

遣叔吉父盨,殷周金文集成4416,西周中期 (遣)弔(叔)吉父乍(作)虢王姞旅須(盨)。

(遣)弔(叔)吉父乍(作)虢王姞旅須(盨)。

鄭義伯盨,殷周金文集成4391,西周晚期 (鄭)義白(伯)乍(作)旅須(盨)。

(鄭)義白(伯)乍(作)旅須(盨)。

弭叔作叔班盨蓋,殷周金文集成4430,西周晚期

弭弔(叔)乍(作)弔(叔)班旅須(盨)。

鬲叔興父盨,殷周金文集成4405,西周晚期

鬲弔(叔)興父乍(作)旅須(盨)。

立盨,殷周金文集成4365,西周晚期

立爲旅須(盨)。

伯梁其盨,殷周金文集成4446,西周晚期

白(伯)(梁)其乍(作)旅須(盨)。

伯𥦀父盨, 殷周金文集成4439,西周晚期

白(伯)𥦀父乍(作)寶須(盨)。

伯孝 盨, 殷周金文集成4408,西周晚期

盨, 殷周金文集成4408,西周晚期

白(伯)孝 (鼓)

(鼓) (鑄)旅須(盨)。

(鑄)旅須(盨)。

伯多父盨,殷周金文集成4369,西周晚期

白(伯)多父乍(作)旅須(盨)。

叔盨, 殷周金文集成4378, 西周晚期

叔盨, 殷周金文集成4378, 西周晚期 弔(叔)乍(作)旅須(盨)。

弔(叔)乍(作)旅須(盨)。

晉侯對盨,近出殷周金文集録503,西周晚期

晉侯對作寶尊彶盨。

須 生鼎蓋, 殷周金文集成2238,戰國

生鼎蓋, 殷周金文集成2238,戰國

須 生之飤鼑(鼎)。

生之飤鼑(鼎)。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏46,戰國

於是𫊝(乎)九邦畔(叛)之: 豐、 (鎬)、 郍、

(鎬)、 郍、  、 于、鹿、耆、宗(崇)、

、 于、鹿、耆、宗(崇)、  (密)須是(氏)。

(密)須是(氏)。

上海博物館藏戰國楚竹書四·昭王毁室—昭王與龔之𦞠5, 戰國

𫊟(吾)不智(知)其尔 (墓), 尔古(胡)須既𥚰(落)安(焉)從事。

(墓), 尔古(胡)須既𥚰(落)安(焉)從事。

睡虎地秦墓竹簡·爲吏之道41,戰國至秦

須身旞(遂)過。

張家山漢簡·二年律令376,西漢

死,其寡有遺腹者,須遺腹産,乃以律爲置爵、户後。

“竇君須”印,考古1972年01期,西漢

竇君須。

魯相乙瑛請置孔廟百石卒史碑,東漢

請置百石卒史一人,典主守廟,春秋饗禮,財出王家錢給犬酒直,須報。

徐義墓誌陽,晉

于時,宫人實懷湯火,懼不免豺狼之口,傾覆之禍在于斯須。

宋仲墓誌,隋

五福難徵,人事須臾。

麻姑仙壇記,唐

坐須㬰。

趙南山墓誌,唐

鄆州須昌縣丞。

多寶塔碑,唐

須弥之容,欻入芥子; 寶盖之狀,頓覆三千。

《説文》: “須,面毛也。从頁从彡。凡須之屬皆从須。”

甲骨文、金文和戰國文字皆似面頰有鬚,爲獨體象形字。西周金文“須”常假作“盨”。《説文》小篆鬚形與面形分離。《禮記·禮運》正義引 《説文》云“須”爲頤下之毛,象形字也,段玉裁據之改“面毛也”爲“頤下毛也”,可從。

須 (xū)

(xū)

面毛也。从頁、彡。

*須sjew

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 頤下毛也。从頁、从彡。凡須之屬皆从須。(九篇上)

, 頤下毛也。从頁、从彡。凡須之屬皆从須。(九篇上)

人下頷之長鬚形。

- 质量管理老七种工具是什么意思

- 质量管理辞典是什么意思

- 质量索赔是什么意思

- 质量经济学是什么意思

- 质量经济学是什么意思

- 质量经济学概论是什么意思

- 质量缺陷严重性分级是什么意思

- 质量职能是什么意思

- 质量观念是什么意思

- 质量计划是什么意思

- 质量计划与质量成本是什么意思

- 质量计量基础是什么意思

- 质量计量概论是什么意思

- 质量认证是什么意思

- 质量认证是什么意思

- 质量认证是什么意思

- 质量记录是什么意思

- 质量设计学是什么意思

- 质量调整生命年是什么意思

- 质量责任制是什么意思

- 质量验收是什么意思

- 质销铄以汋约兮,神要眇以淫放。是什么意思

- 质问是什么意思

- 质问国民党是什么意思

- 质问本草是什么意思

- 质问本草是什么意思

- 质问本草是什么意思

- 贩是什么意思

- 贩书偶记是什么意思

- 贩书偶记是什么意思

- 贩书偶记是什么意思

- 贩书偶记是什么意思

- 贩书偶记续编是什么意思

- 贩卖假药罪是什么意思

- 贩卖合作社是什么意思

- 贩卖合作社是什么意思

- 贩卖奴隶罪是什么意思

- 贩卖妇女和儿童罪是什么意思

- 贩卖淫书、淫画罪是什么意思

- 贩毒案件侦查是什么意思

- 贩马记是什么意思

- 贪是什么意思

- 贪人是什么意思

- 贪利忘义是什么意思

- 贪吏善奉迎是什么意思

- 贪多务得是什么意思

- 贪多务得是什么意思

- 贪多嚼不烂是什么意思

- 贪多嚼不烂是什么意思

- 贪天之功是什么意思

- 贪天之功是什么意思

- 贪天之功是什么意思

- 贪天之功(贪天之功为己功)是什么意思

- 贪天之功,以为己力是什么意思

- 贪天之功,以为己力是什么意思

- 贪天之功,以为己力是什么意思

- 贪夫徇财是什么意思

- 贪夫徇财,烈士徇名是什么意思

- 贪婪是什么意思

- 贪婪是什么意思