連耞 liánjiā

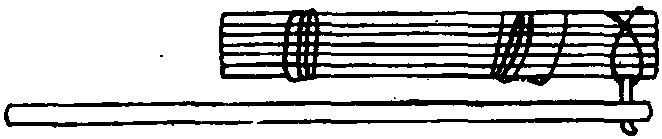

亦作“連枷”,亦稱“僉”、“欇殳”、“度”、“棓”、“柫”、“柍”、“桲”。即耞。先秦時稱“耞”,漢代有“僉”、“攝殳”等名,約晉代前後稱“連枷”、“連耞”。沿用至今。《方言》卷五:“僉,宋、魏之間謂之欇殳,或謂之度;自關而西謂之棓,或謂之柫;齊、楚、江、淮之間謂之柍,或謂之桲。”郭璞注:“僉,今連枷,所以打穀者。”宋·范成大《秋日田園雜興》詩之八:“新築場泥鏡面平,家家打穀趁霜晴。笑歌聲裏輕雷動,一夜連枷到天明。”明·徐光啟《農政全書》卷二十二:“連耞,繫禾器……其制:用木條四莖,以生革編之。長可三尺,闊可四寸。又有獨梃爲之者,皆於長木柄頭,造爲擐軸,舉而轉之,以撲禾也。”參見本類“耞”。

連耞

(《農政全書》)

- 断壁残垣是什么意思

- 断壁颓垣是什么意思

- 断壁颓垣是什么意思

- 断头冢是什么意思

- 断头冢是什么意思

- 断头台是什么意思

- 断头台是什么意思

- 断头台是什么意思

- 断头台是什么意思

- 断头将军是什么意思

- 断头将军是什么意思

- 断头率是什么意思

- 断子是什么意思

- 断子绝孙是什么意思

- 断定是什么意思

- 断定 判断是什么意思

- 断定逻辑是什么意思

- 断尾回归是什么意思

- 断层是什么意思

- 断层是什么意思

- 断层崖是什么意思

- 断层带是什么意思

- 断层摄影是什么意思

- 断层构造地貌是什么意思

- 断层气测量在地震科学中的应用是什么意思

- 断层海岸是什么意思

- 断层海岸是什么意思

- 断层湖是什么意思

- 断层石砌是什么意思

- 断层线崖是什么意思

- 断层角砾岩是什么意思

- 断层面是什么意思

- 断屑技术是什么意思

- 断山时结雾,平海若无流。是什么意思

- 断山疑画障,悬溜泻鸣琴。草遍南亭合,花开北院深是什么意思

- 断峡开青玉,飞泉挂白虹。是什么意思

- 断崖是什么意思

- 断崖时避马,芳树欲留人。是什么意思

- 断席是什么意思

- 断指是什么意思

- 断指疔是什么意思

- 断敌侧翼 歼敌中坚是什么意思

- 断断续续是什么意思

- 断无蜂蝶慕幽香,红衣脱尽芳心苦是什么意思

- 断机教子是什么意思

- 断机教子是什么意思

- 断染是什么意思

- 断案是什么意思

- 断档是什么意思

- 断桥残雪是什么意思

- 断桥相会是什么意思

- 断梗流萍是什么意思

- 断梗飘蓬是什么意思

- 断水词是什么意思

- 断汗汤是什么意思

- 断汗汤是什么意思

- 断泄是什么意思

- 断泄是什么意思

- 断泉神秘丸是什么意思

- 断港绝潢是什么意思