脑室系统

脑室系统

脑室系统包括左右对称的侧脑室,第三脑室和第四脑室。少数尚有第五及第六脑室。左右侧脑室之间无直接通道,它们分别经室间孔(Monro孔)与第三脑室相通。第三脑室通过中脑导水管(Sylvius管)与第四脑室相连接。第四脑室两侧角有侧孔(Luschka孔),下端有正中孔(Magendie孔),与蛛网膜下腔相通。脑室壁由室管膜覆盖。侧脑室,第三与第四脑室内均有脉络丛组织,由含有血管的软脑膜皱壁突入脑室所构成,是分泌脑脊液的主要结构(图1、2)。

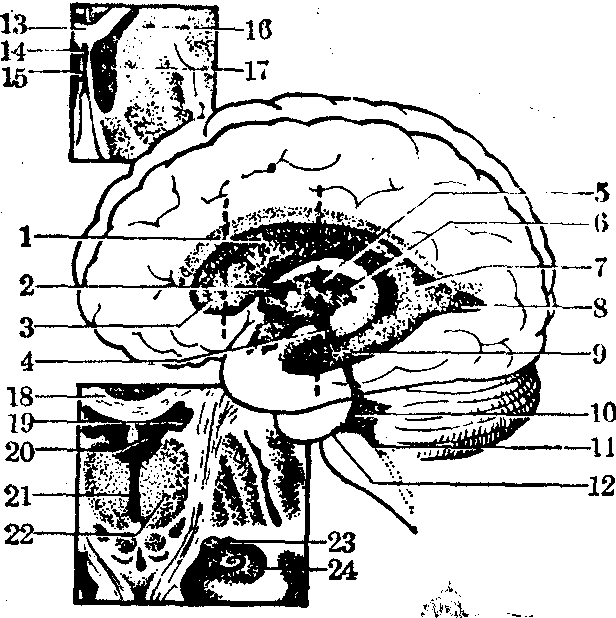

图1 脑室的侧面和冠状切面

1. 侧脑室体部 2. 室间孔 3. 侧脑室前角 4. 中脑导水管 5. 第三脑室 6. 松果体上隐窝 7. 侧脑室三角部 8. 侧脑室后角 9. 侧脑室下角 10. 第四脑室11. 中孔 12. 侧孔 13. 胼胝体 14. 第五脑室 15.透明隔 16. 尾状核 17. 侧脑室前角 18. 胼胝体19.尾状核 20. 侧脑室体部 21. 第三脑室 22. 丘脑23.尾状核尾 24. 侧脑室下角

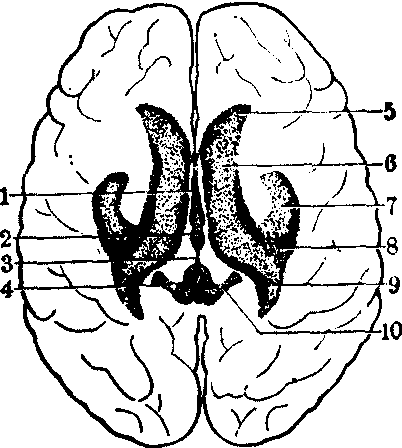

图2 脑室顶面

1. 第三脑室 2. 松果体上隐窝 3. 中脑导水管 4. 第四脑室 5. 侧脑室前角 6. 侧脑室体部 7. 侧脑室下角 8.侧脑室三角部 9. 侧脑室后角 10. 第四脑室侧隐窝

侧脑室:位于大脑半球内部。分为前角、体部、三角区、后角及下角五部。前角:又称额角,居额叶内,后方以室间孔为界,呈袋状,向前外稍下伸入额极,两侧前角的冠状切面呈蝴蝶形。前壁和顶部为胼胝体嘴部及膝部。内侧壁为透明隔及穹窿。底部倾斜同时为外侧壁,稍向内突,由尾状核头部内侧所组成。体部:居顶叶内,为一狭长并呈轻微弓形,冠状切面呈三角形。分界限由室间孔向后到胼胝体压部,两侧体部在后部逐渐相互分开。顶界为胼胝体。内界为透明隔后部。底向上外倾斜并在外上角与顶界相连。底部结构由向外为: 穹窿、脉络丛、丘脑背面外侧部、终纹、终静脉及尾状核。三角区:为体部、后角及下角的交汇处,脉络膜球位于此处,由脉络膜前动脉供应。后角: 又称枕角,居枕叶。形态变异很大,且可不对称,常较小。甚至缺如,顶界和外壁由胼胝体毯形成(即胼胝体压部及体部发出的片状纤维)。内壁有两个隆起,背侧者为后角球,是由胼胝体大钳纤维所形成,前腹侧者为禽距,是由距状裂前部陷入所成。下角:又称颞角,居颞叶内。行向外下,远端稍向内弯,距颞极约2.5cm。顶界为颞叶白质,内侧缘为终纹及尾状核尾部,末端连杏仁核。底部由内向外为:海马繖、海马及侧副隆起。侧脑室内的脉络丛在室间孔处与第三脑室内脉络丛相续,向后经体部,三角区折向下角。前角及后角无脉络丛。

第三脑室: 为两侧间脑间的狭窄裂隙。高约2cm,宽约0.5cm,长约4cm。矢状面近似四边形。前壁: 由上而下为穹窿柱,前连合,终板及视隐窝。侧壁: 大部为丘脑和下丘脑的内侧面。有中间块(又称中间连合)连结两侧丘脑,中间块腹侧有丘脑下沟,此沟前起室间孔,后至中脑导水管,为丘脑和下丘脑的分界。沟以下的侧壁和底部为下丘脑和丘脑底部形成。顶部: 为一薄层上皮细胞构成的中间帆,有左右并行的脉络丛,由脉络膜后动脉供应。由室间孔到松果体上隐窝处,还有大脑内静脉。后壁:自下而上有中脑导水管,后连合,松果体隐窝和松果体上隐窝。底部:由前向后为视交叉、漏斗隐窝(漏斗、灰白结节)、乳头体、后穿质、大脑脚和中脑盖部。

透明隔:透明隔为两层薄膜所形成的间隔,位于侧脑室前角的后部,构成侧脑室前部的内侧壁。在二层薄膜中间有一潜在的间隙,称透明隔腔,此腔如与脑室相通时,作气脑造影或脑室造影可见气体进入该腔,称为第五脑室。透明隔可以缺失或有囊肿形成。

中间块:是位于第三脑室中心稍上方的灰质块,它连接两侧丘脑,又称中间连合。在约20%的人体中,中间块缺如,个别也可有两个中间块,有时中间块较大,范围自室间孔向后到第三脑室中央(并不引起梗阻),可误诊为肿瘤。

中脑导水管:为连接第三脑室和第四脑室的狭小管道,直径0.1~0.2cm,长约1.5cm。背侧为四叠体,腹侧为中脑被盖。后连合若下突可使导水管上端稍狭。

第四脑室: 位于颅后窝内。腹侧为桥脑及延髓。背侧为小脑。下端连延髓封闭部的中央管。上端接中脑导水管。两侧各有一狭窄弯曲的延长部,称侧隐窝,在绳状体的背面通向外侧,末端开口于桥脑侧池,是为第四脑室侧孔(Luschka孔),孔内脉络丛通过。第四脑室的下端有正中孔(Magendie孔)与小脑延髓池相通,是脑室内脑脊液主要流出口。正中孔以下两侧小脑扁桃体间的间隙为第四脑室溪。第四脑室底部称菱形窝。分上、中、下三部。上部呈三角形,尖端向上,通向中脑导水管。中部较宽,向两侧到达侧隐窝。下部亦呈三角形,尖端向下,通向延髓封闭部的中央管。菱形窝中部表面有横行纤维束称听髓纹,作为桥脑与延髓的分界。髓纹下方由中间向外侧有三个三角形区;内侧者为舌下神经三角,其下面为舌下神经核。中下部者为迷走神经三角又称灰翼,其下面为迷走神经背核。外侧者为听区,此三角区也稍向菱形窝中部延伸,其下面为耳蜗和前庭神经核。髓纹上部的内侧有圆形隆起称面丘,其深部为面神经绕过外展神经核之处。面丘上接内侧隆起,其外侧缘为界沟,是三叉神经内侧的运动核和外侧的感觉核之分界处。菱形窝最下端呈三角形薄板,称为闩(Obex)。第四脑室顶形如幕状尖顶,由前髓帆、后髓帆以及附着在后髓帆内的两侧脉络丛组织所组成,此处脉络丛由椎动脉及基底动脉的小脑支供应。

第五脑室及第六脑室:第五脑室位于两层透明隔之间,又称透明隔腔。前界为胼胝体膝部。上方为胼胝体干。后为穹窿柱与胼胝体的汇合点。下方为胼胝体嘴部和穹窿体部。侧壁为透明腔隔膜。第五脑室正面和侧面均呈三角形,透明隔腔如形成第五脑室,则一般与第三脑室相通。有时此腔形成囊肿阻塞室间孔引起颅内压增高。第六脑室位于第五脑室后部,胼胝体之下,海马联合之上,又称Verga腔或Verga脑室。借穹窿与第五脑室隔开。两侧为穹窿后柱,后以胼胝体压部所限。为一三角形间隙,又称三角脑室或穹窿脑室。第五、六脑室腔内壁均无室管膜覆盖,故并不属真正的脑室。正常造影时显示机。会不多,在阻塞性脑积水时较常见到。

☚ 痉挛性斜颈手术治疗 脑脊液分泌与吸收 ☛

- r2022090410002299是什么意思

- r2022090410002300是什么意思

- r2022090410002301是什么意思

- r2022090410002302是什么意思

- r2022090410002303是什么意思

- r2022090410002304是什么意思

- r2022090410002306是什么意思

- r2022090410002307是什么意思

- r2022090410002308是什么意思

- r2022090410002309是什么意思

- r2022090410002310是什么意思

- r2022090410002311是什么意思

- r2022090410002312是什么意思

- r2022090410002313是什么意思

- r2022090410002314是什么意思

- r2022090410002315是什么意思

- r2022090410002317是什么意思

- r2022090410002318是什么意思

- r2022090410002320是什么意思

- r2022090410002321是什么意思

- r2022090410002323是什么意思

- r2022090410002324是什么意思

- r2022090410002326是什么意思

- r2022090410002327是什么意思

- r2022090410002329是什么意思

- r2022090410002330是什么意思

- r2022090410002331是什么意思

- r2022090410002332是什么意思

- r2022090410002333是什么意思

- r2022090410002334是什么意思

- r2022090410002336是什么意思

- r2022090410002337是什么意思

- r2022090410002338是什么意思

- r2022090410002339是什么意思

- r2022090410002340是什么意思

- r2022090410002341是什么意思

- r2022090410002344是什么意思

- r2022090410002346是什么意思

- r2022090410002348是什么意思

- r2022090410002349是什么意思

- r2022090410002350是什么意思

- r2022090410002351是什么意思

- r2022090410002352是什么意思

- r2022090410002353是什么意思

- r2022090410002355是什么意思

- r2022090410002356是什么意思

- r2022090410002357是什么意思

- r2022090410002358是什么意思

- r2022090410002359是什么意思

- r2022090410002360是什么意思

- r2022090410002361是什么意思

- r2022090410002362是什么意思

- r2022090410002364是什么意思

- r2022090410002365是什么意思

- r2022090410002367是什么意思

- r2022090410002368是什么意思

- r2022090410002370是什么意思

- r2022090410002371是什么意思

- r2022090410002372是什么意思

- r2022090410002373是什么意思