胃Wèi

现行较罕见姓氏。今湖北之老河口,山西之长治、运城、忻州、临汾等地有分布。《新编千家姓》亦收载; 《中文大字典》 引 《广东通志》载: “胃宗海,阳县人,成化七年乡举。”知明成化年间即有胃姓,唯未详其源。

胃wèi

人和脊椎動物消化管的擴大部分,是貯藏和消化食物的器官。王延壽《王孫賦》:“儲糧食於兩頰,稍委輸於胃脾。”

胃

读音·ui(ˋ),为ui韵目,属i—ei—ui韵部。于贵切,去,未韵。

❶人的内脏之一,形装像口袋,即胃脏。

❷星宿名,二十八宿之一。

胃

〔wei〕ghob qib.

胃口〔wei kou〕weib kout.

胃wèi

人和某些动物消化器官的一部分,上连食道,下连十二指肠。

胃

❶人和高等动物消化器官的一部分,形状像口袋。能分泌胃液,消化食物:~液︱~脘(wan)︱~酸︱~腺︱~口︱~病︱~炎︱健~︱开~︱翻~︱反~︱败~︱脾~︱肠~。

❷星宿名,二十八宿之一。

胃wèi

人或动物消化器官的一部分,上端与食道相连,下端与肠相连:肠胃│胃病│胃液。

胃wei

胃癌 胃病 胃肠 胃火 胃镜 胃口 胃气 胃酸 胃缩胃腺 胃炎 胃液 胃蝇 败胃 翻胃 反胃 开胃 瘤胃 脾胃 皱胃 胃肠炎 胃窦炎 胃溃疡 蜂巢胃

胃wèi

主管消化食物的器官:依我说,先以平肝健~为要。(四五·1040)

亦稱“太倉”、“廚府”。六腑之一。即胃臟。可受納腐熟飲食,並下注於腸。其稱始見於先秦典籍,今沿稱。《靈樞經·五味》:“胃者,五藏六府之海也,水穀皆入於胃,五藏六府皆禀氣於胃。”《黄庭内景經》:“脾長一尺,掩太倉。”注:“太倉,胃也。”《雲笈七籤》卷二十引《神仙經》曰:“胃爲倉,三皇五帝之廚府也,房心爲天子之宫,諸神皆就太倉中飲食,故胃爲太倉。”

即胃宿。

胃【同义】总目录

胃太仓

胃wèi

❶ 人和动物消化器官的一部分。《韩非子·喻老》:“居十日,扁鹊复见,曰:‘君之病在肠~,不治将益深。’”

❷ 星宿名,二十八宿之一。《吕氏春秋·季春》:“季春之月,日在~,昏七星中,旦牵牛中。”

胃*wei

CEB8

❶人和某些动物消化器官的一部分。

❷星名,二十八宿之一。

消化器官

胃:胃(~酸;~液;健~;开~) 食肠水谷之海 仓廪之官

道家称胃:太仓 中池

胃腔:脘(胃脘)

脾脏:脾(脾土)

道家称脾:黄媪

胰脏:胰(胰子) 膵

胆:胆(胆囊;~管;~道;~汁;悬~)精斗

肠子:肠(~腔;~壁;大~;小~;空~;肓~;迴~;结~;十二指~)

大肠:胴 盘肠

柔细的肠:丝肠

肓肠末端的突起:阑尾

肠的末端:肛(肛门;肛管) 尻 粪门 便门 魄门 屁眼 谷道 余窍 后阴 后门 后窍 烛营

肛门和尿道:阴窍

阴部和肛门:下窍

常见星

牵牛织女星:灵匹 双星 牛女 女牛

牵牛星:牛郎 担鼓 河鼓 何鼓 黄姑 牛宿 箱牛 负轭 扁担星

织女星:天孙 司巧 投杼 织女 织妇 河女 河汉女 黄姑女

木星:龙 太岁 岁星 纪星 周星 福星 善星 应星 重华

北极星:辰(辰极;北辰) 极(极星;帝极;天极;北极;宸极) 曜魄星宗

北斗星:斗(斗星;斗车;斗枢;玉斗;瑶斗;珠斗;星斗;高斗;北斗) 七星 辰极 天车 阑干

天枢,北斗星:黄枢

北斗第一星:天枢

北斗第二星的美称:玉琼

北斗七星中第二星的别称:从魁

北斗七星的柄:天罡

北斗首星:櫆

北斗星与北极星:斗极

白斗柄部的三颗星:杓(斗杓;星杓) 斗柄 斗纲

北斗星的第三星:斗机

北斗星的第一至第四星:斗魁 会府

北斗星的第四颗星:魁星

启明星:金星 大星 太白(太白星) 大嚣 大正 大器 长庚 金精 开明 玉弹 刑星

黎明前出现在东方的金星:启明 明星

火星:法星 营惑 荧惑

土星:镇星 地侯

彗星:彗 孛(孛星;孛彗;飞孛) 明星埽星 扫星 贼星 大茀 欃枪 扫帚星 毛头星

类似彗星,有长形光芒:长星

流失的彗星:流彗

水星:兔 小白 马星 辰星 辰精 辰勾 伺晨 曙斗

其他星名:奎 箕(箕斗) 室 参 斗(斗牛) 胃 计(计都) 台(三台) 欃 执法

胃stomach

六腑之一。主受纳和腐熟水谷。《司牧安骥集》“马师皇五脏论”:“胃者,草谷之腑。”胃的功能即胃气,胃气宜和宜降。胃气和降才能受纳和腐熟水谷,并将胃内容物推送入小肠。胃与脾相表里,共同完成水谷的消化、吸收, 故脾胃合称为 “后天之本”。若胃气和降失常,常会引起食欲不振、胃脘疼痛、嗳气或翻胃呕吐等症。临证中对疾病的诊疗和推断预后, 都须十分重视胃气的盛衰,故有“纳谷者昌, 绝谷者亡”, “有胃气则生, 无胃气则死”之说。

胃stomach

介于食管与小肠之间的消化管膨大部。可暂时贮藏食物、分泌胃液、拌和食物进行初步消化,并产生一些激素,促进胃肠的分泌和活动。

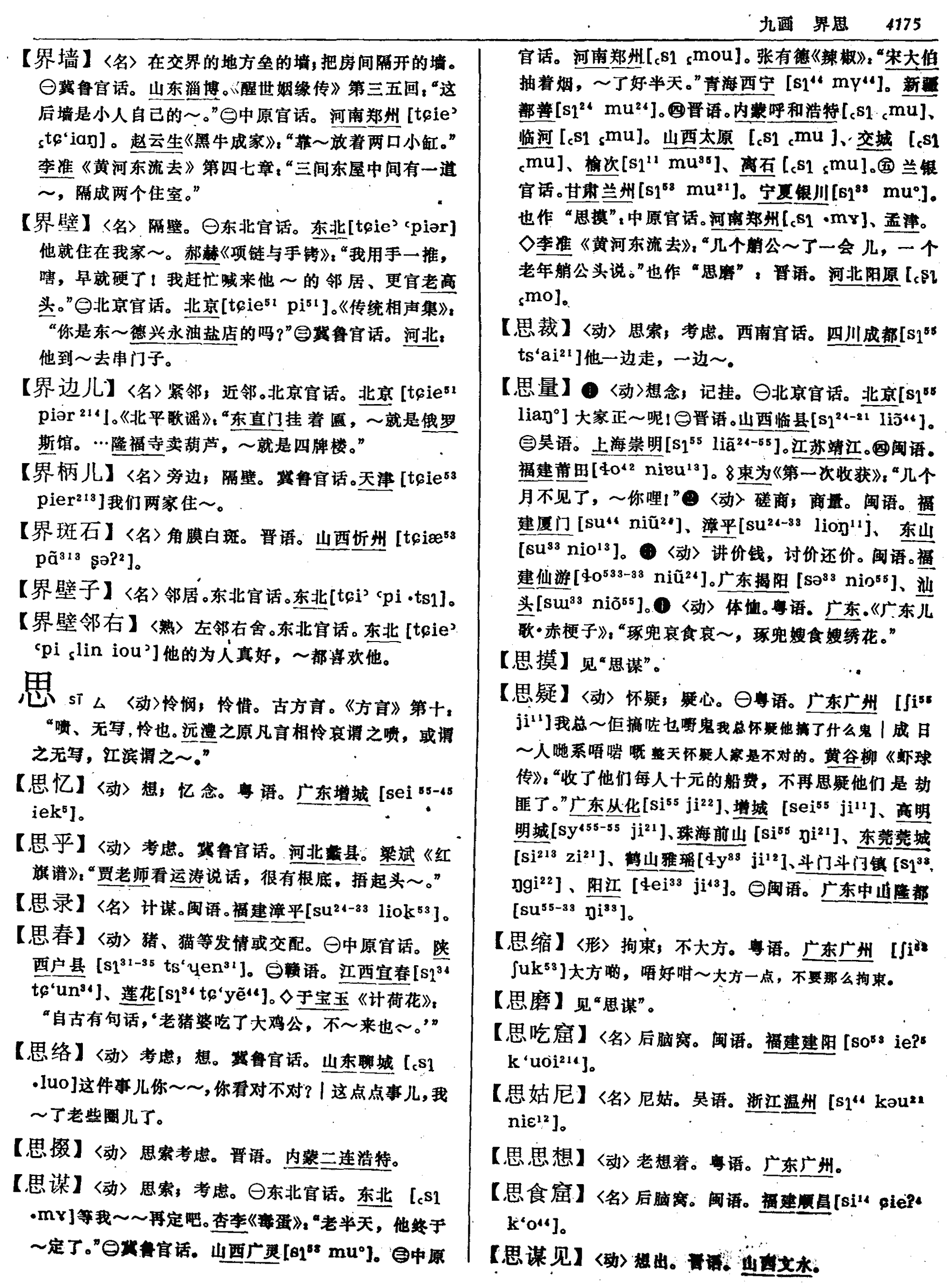

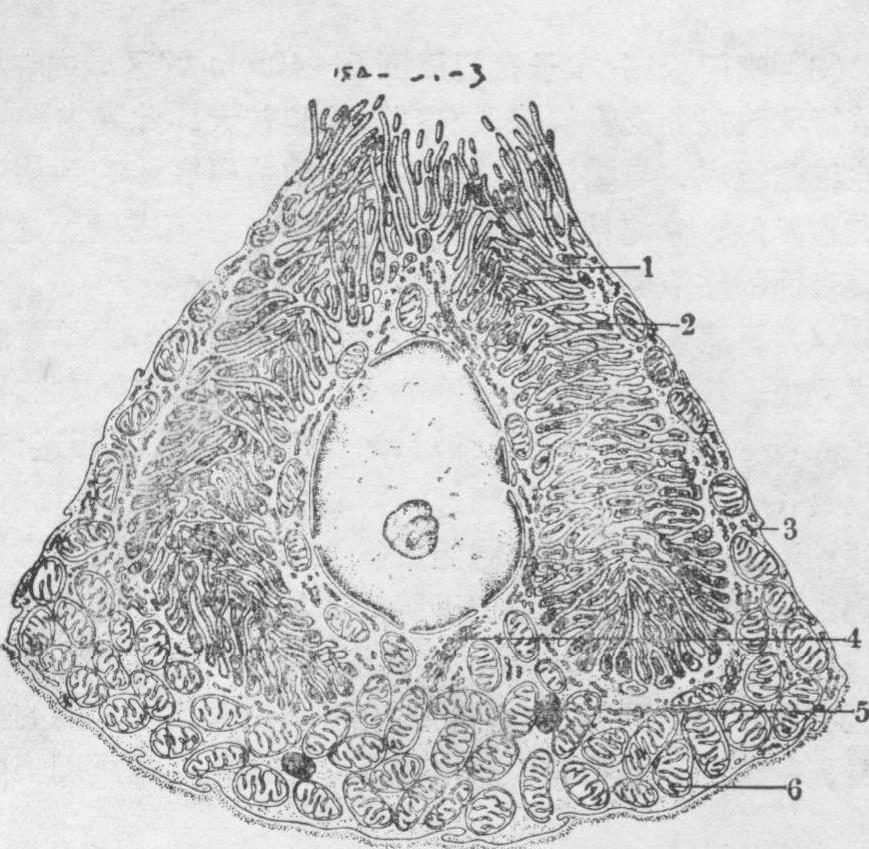

脊椎动物胃的形态 胃的形态与体腔的宽窄有关。鱼类全头亚纲、一些硬骨鱼和有尾两栖类的胃呈直管状、与食管不易区分。体腔的增大常伴随胃横径的扩大,并向右扭转,形成大弯和小弯,见于无尾两栖类。爬行类的鳄则形成胃壁很厚的肌胃。禽胃分前后两部:前部为腺胃或前胃,后部为肌胃。腺胃呈短纺锤形,介于食管胸段与肌胃之间,内腔较大; 肌胃俗称肫,紧接于腺胃之后,呈两侧略扁的近似圆形或椭圆形双凸体,色暗红,肌肉壁厚,质地坚实。肌胃内经常含有吞食的砂砾,故又称砂囊(见图)。

脊椎动物胃的形态和类型

哺乳动物的胃 按外形可分为单室胃和多室胃。❶单室胃,为大多数哺乳动物的胃。一般呈“丁”或“U”形囊,略向上弯曲。上缘短、凹,称胃小弯,下缘长、凸,称胃大弯。胃的入口称贲门,与食管相接。胃的左部膨大叫胃底,猪胃左端背侧还有一扁平的锥状盲囊,称胃憩室; 中部叫胃体; 右部较缩细叫幽门部。胃的出口叫幽门,接十二指肠,此处表面有环状缩细部,为幽门括约肌所在,单室胃依粘膜的特点又分为: ❶单室无腺胃或食管型胃,胃粘膜与食管粘膜相似,色白,衬以复层扁平上皮,缺腺体,见于鸭嘴兽、针鼹;

❷单室腺胃或肠型胃,胃粘膜柔软,衬以单层柱状上皮,具有胃腺,见于猫、狗、兔和人类等;

❸单室混合型胃,胃粘膜分为两部分,贲门附近为食管型上皮,其余部分为肠型上皮,见于鼠类、猪和马等。猪的无腺区不大,马的很大,几乎占胃粘膜的1/3。

❹多室胃由二个或二个以上的室组成。食草啮齿类绢鼠为二室胃,第一室称前胃,无腺体,第二室相当于单室腺胃。海豚为三室胃,前胃无腺体,第二室为主胃,相当于胃底腺部,第三室为幽门胃,相当于幽门腺部,并以连接管与第二室相连;白暨豚亦是多室胃,其前胃并非无腺部,而是扩大的腺胃,后接三个较小的室。偶蹄反刍类如牛、羊、鹿的胃分四室:瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃;前三胃合称前胃,无腺体; 皱胃是真正的腺胃。瘤胃分为背、腹两个大囊,每囊的后端均以盲囊终止。网胃位于瘤胃背囊的前端,呈稍扁的长椭圆形。瓣胃呈球形(牛)或卵圆形(羊),位于瘤网胃右侧。皱胃呈梨形,位于瘤胃腹囊的右侧,瓣胃的腹侧,幽门部斜向上弯曲。成年动物四胃的容量比例如下: 瘤胃牛占80%,羊占79.1%; 网胃牛占5%,羊占6.8%; 瓣胃牛占7%,羊占3%;皱胃牛占8%,羊占11.1%。

瘤胃内面被肉柱围成瘤胃内口,沟通背囊与腹囊。瘤胃的入口为贲门; 从贲门处起有网胃沟 (又称食管沟)沿瘤胃和网胃右壁略呈螺旋状延伸到网瓣胃口。在哺乳期当幼畜吮乳时,沟的两唇可闭合成管状,将乳汁直接导入皱胃。

禽胃 由腺胃和肌胃两部分构成。❶腺胃粘膜大部分呈微红色,衬以含粘蛋白颗粒的单层柱状上皮,粘膜表面有许多凸出的圆形乳头。胃腺有单管腺和复管腺两种: 浅层为单管腺,由上皮凹陷于固有层而成,衬以单层立方或柱状上皮: 导管短,开口于粘膜褶之间的沟内,主要分泌粘液;深层为复管腺,位于固有层内,体积大,在切面上肉眼可见。深腺细胞仅由一种类型细胞构成,具有哺乳动物胃腺壁细胞和胃酶细胞(主细胞)的特征,称泌酸胃酶细胞; 兼有产生盐酸和胃蛋白酶的作用。腺小管呈辐射状排列,汇集于宽大的集合窦,自此窦经导管开口于乳头的中央。固有层内散布许多淋巴细胞。粘膜肌被深腺分隔为两层。粘膜下层不发达。肌层由薄的内、外纵肌和较厚的中环肌组成,外被浆膜。

❷肌胃分背侧和腹侧两部,每部各具前背和后腹盲囊。前背盲囊有腺胃和十二指肠的分别开口,两口相距甚近。肌胃主要由一对侧肌和一对中间肌构成。侧肌很厚,为暗红或蓝红色环行平滑肌; 中间肌较薄,分布于上述两盲囊部,色淡红,它们均起于中央腱膜。肌层外面被有浆膜,内面以薄的粘膜下层与粘膜连接。粘膜衬以单层柱状上皮,并深入固有层内形成单管腺,其分泌物(类角质垂直杆和水平基质) 与脱落的上皮细胞一起在酸性环境中形成厚的类角质膜(肫皮),它是一种粘多糖-蛋白质复合物。

哺乳动物胃的构造 无论单室胃和多室胃,其胃壁均具有典型管状器官的四层: 粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜。

单室腺胃的构造 粘膜通常形成许多纵褶。表面密布许多胃小凹,胃腺开口于其底部; 上皮为单层柱状上皮,能分泌粘液,以防粘膜自溶。上皮细胞约3~4天更换一次,固有层大部分被胃腺所占。粘膜依胃腺的不同类型分为三个明显的腺区: 贲门腺区、胃底腺区和幽门腺区,各腺区的范围因动物种类而不同。贲门腺区和幽门腺区分别含有贲门腺和幽门腺,它们均为分支、迂回的单管腺,主要分泌粘液,并含电解质,还可能分泌溶菌酶。胃底腺区粘膜暗红,含胃底腺,为分支直管腺,由4种类型的细胞组成: ❶主细胞,数量最多,主要位于腺的体部和底部,呈短柱状或圆锥形,胞质嗜碱性,分泌胃蛋白酶原;

❷壁细胞或泌酸细胞,胞体较大,常单独存在,并位于主细胞外周,胞质嗜酸性,分泌盐酸;

❸颈粘液细胞,主要位于腺的颈部,夹于前两种细胞之间,具有粘液细胞特征,分泌粘液;

❹内分泌细胞,具有内分泌功能,呈单个嵌在基底膜与主细胞之间,胞质内具有小颗粒,以银染色或电镜观察可以辨认。粘膜肌层通常由内环、外纵行平滑肌组成,收缩时有助于胃腺分泌物排出。粘膜下层由疏松结缔组织构成,内含淋巴细胞、血管、淋巴管和粘膜下神经丛。肌层由内斜、中环、外纵行三组平滑肌组成,肌间结缔组织中也含血管、神经节和肌间神经丛。环行肌厚,在幽门处形成幽门括约肌,致使粘膜和粘膜下层突出于胃腔面,在猪形成显著的隆凸称幽门圆枕。胃的外面被以浆膜。

多室胃的构造 前胃粘膜均衬以复层扁平上皮,浅层细胞角质化,固有层内无腺体。瘤胃粘膜呈棕黄黑色,除肉柱和前庭外具有许多叶状或圆锥状乳头,上皮具有保护和吸收低级脂肪酸的作用。网胃粘膜形成许多蜂窝状皱褶,并由次级皱褶分成更小的网格,褶和网格底部均具角质乳头。在瓣皱胃口的粘膜形成一对皱褶,称瓣胃帆,有防止皱胃内容物逆流入瓣胃的作用。瓣胃粘膜形成约百余片瓣叶,依大小分四级,相间排列,在横切面上呈放射状。瓣叶密布小的角质乳头,瓣胃底壁沿小弯有瓣胃沟,沟通网胃沟与皱胃。皱胃与单室腺胃的结构相似。粘膜形成十几片斜行皱褶。胃底腺区大,约占2/3,胃底腺短而密。幽门处具有幽门圆枕。

胃

❶六腑之一。主受纳与腐熟饮食,所化生的水谷精微通过脾的运化,输布于五脏六腑,营养全身。《灵枢·五味》: “胃者五藏六府之海也,水谷皆入于胃,五藏六府皆禀气于胃。”《灵枢·玉版》: “人之所受气者谷也,谷之所注者胃也,胃者水谷血气之海也。” 足阳明胃经络于脾,与脾互为表里,共同完成饮食物的消化吸收过程,故脾胃常合称为后天之本。

❷推拿部位名。出《小儿推拿广意》。位于拇指近端指节的腹面。

胃stomach

动物消化管的扩大部分。位于食道和肠之间,与食道相连处称贲门,与肠相连处称幽门。为贮存和消化食物的器官。胃壁黏膜具腺细胞,分泌盐酸及胃蛋白酶等,对食物进行化学消化。形状因种类而异,多数鱼类,有尾两栖类和蛇类胃较平直,长形。高等脊椎动物中,胃呈弓状横置于体腔中。鸟类的胃分两部分:腺胃和肌胃。哺乳动物的胃一室称单胃,反刍类胃多室,称复胃。中兽医学认为胃是六腑之一,可消化食物。

胃

❶六腑之一。主要功能是受纳和腐熟水谷。即接受和消化食物。与脾相辅相成,互为表里。胃以消化食物为主; 脾将消化后的精微部分输送到全身,以供人体生长、发育的需要。所以脾胃并称为“后天之本” 。

❷推拿部位名。出自《小儿推拿广意》。位于拇指近端指骨的腹面。

胃

胃的容积初生儿约为7 mL,1岁以后增加到300 mL,3岁时可达600 mL,到成人约为3000 mL。成人胃24 h可分泌胃液1000~1500 mL。纯粹的胃液酸度很高,pH为0.9~1.6,相当于0.15 mol的盐酸溶液。空腹胃液总量为20~100 mL,pH1.3~1.8。

胃wei

是消化道最膨大的部分,呈囊状,位于左上腹部。胃的入口叫贲门,向上连于食道,出口叫幽门,与十二指肠相连。胃可分成胃底、胃体和幽门部三部分。胃壁结构可分4层,由内向外依次是粘膜、粘膜下层、肌肉层和浆膜。粘膜层表面有许多皱襞,当胃内充满食物时,皱襞消失,胃的主要机能是贮存食物,成年人胃的容量约为1~3升。粘膜内有胃腺,能分泌胃液。平滑肌较发达,收缩时能引起胃的蠕动,使胃里的食物跟胃液充分混合,并把经过初步消化后形成的食糜分批地送入小肠。有些人吃了冷饭后感觉“心口痛”,其实就是胃痛,是胃壁肌肉不正常收缩——痉挛造成的

胃wei

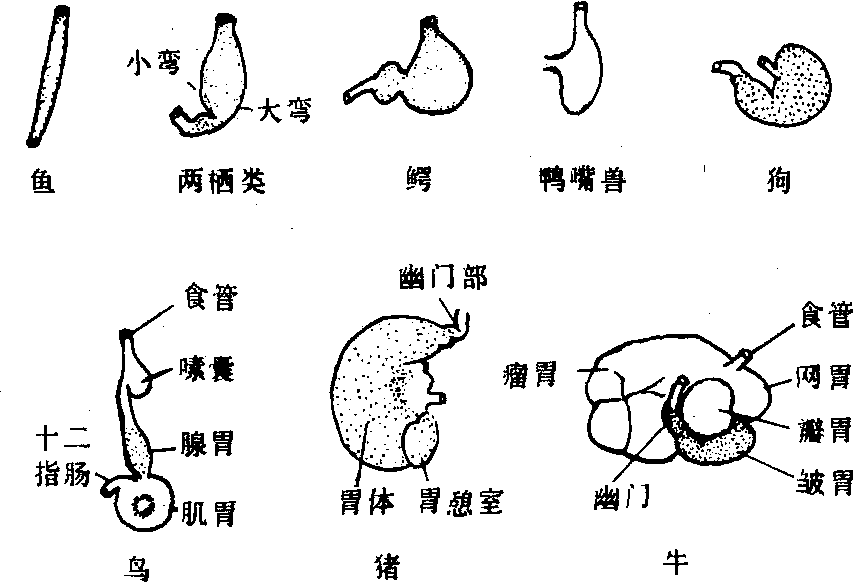

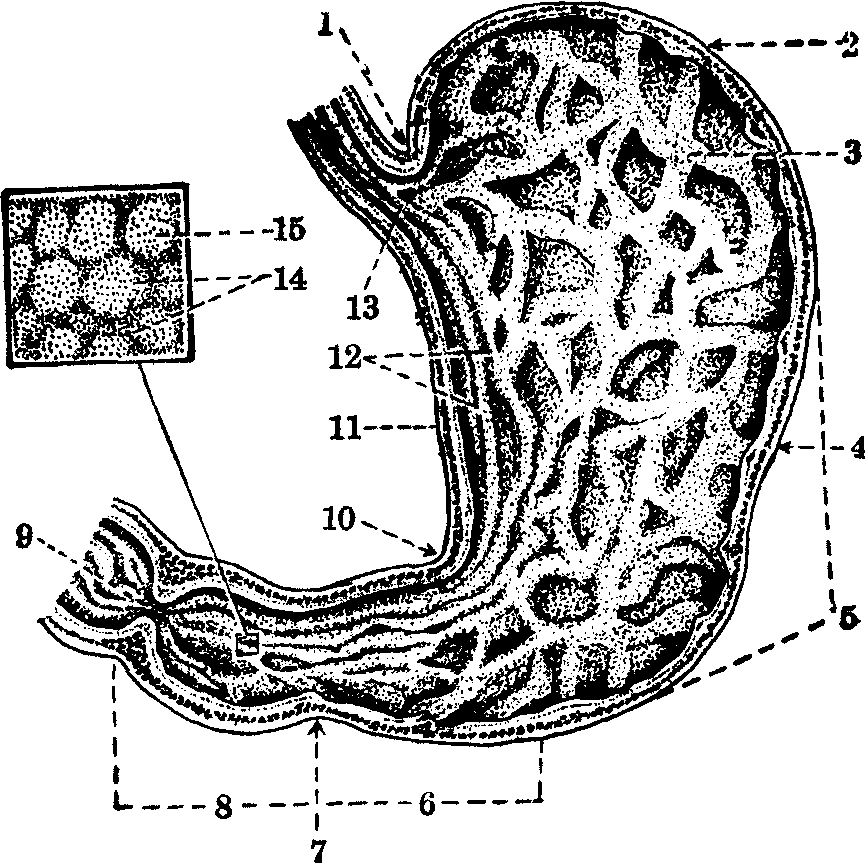

消化道中一个袋状的膨大部分 (见图)。新生儿胃容积为30~50毫升,3个月为100毫升,至1岁为250毫升,3岁时可达600毫升,成年人的胃可容纳数升食物和水。胃的位置和形状随人的年龄、体型、体位及胃内充盈度不同而有所改变。乳儿胃呈水平位,独立行走后,胃逐渐变为垂直位。当胃中度充盈时,胃的大部分位于正中线的左侧,小部分位于右侧。胃前后壁相连的上缘下凹为胃小弯,下缘凸起的为胃大弯。胃的入口即贲门,与食管相连;出口与十二指肠相接处为幽门。幽门处的环行肌特别发达,称为幽门括约肌。在贲门处无括约肌,而由食道和胃结合处的肌肉起括约肌的作用。安静状态下,在胃、食道结合处的压力比胃的解剖示意图食道内压和胃内压高。当吞咽时,此处压力下降,使食物通过而进入胃内,其作用可防止胃内容物逆流入食道下部。胃可划分为四部,近贲门处称贲门部,自贲门向左上方突出的部分称胃底,胃的中部叫胃体,近幽门处称幽门部。胃小弯和幽门部都是溃疡病的好发部位。胃并非是人体必不可少的器官,如经过胃切除术的病人,仍能保持健康。但胃的功能仍不可忽视,食物进入胃后,受到肌层蠕动的作用,逐渐和胃液混合,变成食糜,便于胃液进行消化。胃液中的胃蛋白酶能消化蛋白质;盐酸能杀死进入胃内的细菌,减少得病机会,同时还能使无活性的胃蛋白酶原转变成有活性的胃蛋白酶等; 内因子有利于维生素B12的吸收。此外,在乳幼儿的胃液中还含有凝乳酶,具有强烈的凝乳作用,能使酪蛋白凝固,并对酪蛋白有一定的消化作用。

胃stomach

系消化管道最为膨大的部分。上接食管,下连十二指肠,为食物暂时停留和消化的场所。其形态、位置、大小可因年龄、体质、胃充盈程度等不同而不同。正常情况下胃大部分位于左季肋部,小部分在腹上部;充满食物时可略成钩状,饥饿时可缩成管状。胃分底、体和幽门部3部分;有大、小弯;前、后两面。胃由粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜层4层构成。胃粘膜层内有很多分泌腺,可分泌粘液、胃酸及消化酶、胃泌素等,有消化食物等作用。胃的疾病很多,如胃炎、胃溃疡、胃出血、胃癌、胃幽门梗阻、胃神经官能症等。

胃

重要的消化器官,位于左上腹,上口接食道称贲门,下口接十二指肠称幽门,上缘为胃小弯,下缘为胃大弯。可分胃底、胃体和胃窦三个部分,形态随充盈程度和体位不同而改变。主要分泌胃液,把食物搅拌和磨碎,通过胃壁肌肉的收缩,把食糜推向十二指肠。

胃

六腑之一。主受纳与腐熟水谷,所化生的水谷精微通过脾的运化,输布于五脏六腑,营养全身,有“水谷之海”之称。足阳明胃经络于脾,与脾互为表里,共同完成饮食的消化吸收过程,故脾胃常合称为“后天之本”。

胃

是消化管道最膨大的肌性囊状器官。具有容纳食物、分泌胃液、调合食糜和消化食物等作用。胃位于左上腹部膈肌的下方,上端连食管,下端连十二指肠。胃有前壁和后壁,右上缘(胃小弯)和左下缘(胃大弯)。胃的上端入口叫贲门,下端出口叫幽门。胃可分为四部分,即贲门部(靠近贲门部位)、胃底部(贲门左上方膨出的部分)、幽门部(靠近幽门部位)和胃体部(胃底部与幽门之间的部位)。胃壁由四层组织构成。内表面为粘膜,粘膜上覆以单层柱状上皮,并形成许多不固定的皱襞。皱襞上有许多小凹,为胃腺的开口。胃腺分泌胃液,内含盐酸、胃蛋白酶等,对食物的消化具有重要作用。粘膜下层含丰富的神经、血管和淋巴管等。肌肉层由内斜、中环、外纵三层肌构成。其中环行肌在幽门部最发达形成幽门括约肌。表面的粘膜形成恒定的环状皱襞,称为幽门瓣。它们对延缓胃内容物的排空和逆流具有重要作用。胃的外层为浆膜,由被覆于胃表面的脏膜构成。

胃stomach

是消化道最膨大的部分,可分前、后壁,上、下缘和入、出口。上缘凹向右上称胃小弯,其最低点称角切迹。胃凸向左下称胃大弯。其入口称贲门,出口称幽门。在幽门处,有环形肌加厚形成的幽门括约肌。胃分四部,近贲门处为贲门部,贲门平面以上的部分称胃底,角切迹右侧的部分称幽门部。在大弯侧近幽门处有一浅沟叫中间沟。沟左侧为幽门窦,右侧称幽门管。胃底与幽门部之间的部分称胃体。

胃wèi

❶六腑之一。主受纳腐熟饮食,所化生的水谷精微通过脾的运化, 输布于五脏六腑, 营养全身。足阳明胃经络于脾, 与脾互为表里, 共同完成饮食物的消化吸收过程, 故脾胃常合称为后天之本。

❷推拿部位名。出《小儿推拿广意》。位于拇指近端指骨的腹面。

胃

胃为消化管的特别扩大部分,介于食管与十二指肠之间,大部分位于腹上区,小部分在左季肋区与脐区。胃的入口为贲门,位于人体正中矢状面之左,第7肋软骨的后方,距离腹前壁约10cm,距切牙约40cm。左侧有一不恒定的锐角,叫做贲门切迹 (图1)。切迹平面以上的部分是胃底(穹窿)。胃的出口叫幽门,其与十二指肠相接处的表面有浅的环行沟,有幽门静脉垂直地行于其前面的外膜中;手术时,可作为识别幽门的标志。当人体仰卧胃空虚时,幽门位于正中矢状面之右1.2cm处,约平齐第1腰椎下缘。延伸于贲门与幽门之间有两个弯曲的缘:右缘是胃小弯,凹向右上方,其最底处称为角切迹; 胃的

图1 胃的形态及分部

1.贲门切迹 2. 胃底 3. 胃粘膜皱襞 4. 胃体 5. 胃大弯 6. 幽门窦 7. 中间沟 8. 幽门管 9.幽门 10. 角切迹 11. 胃小弯 12. 胃道 13. 贲门 14. 胃区 15. 胃小凹

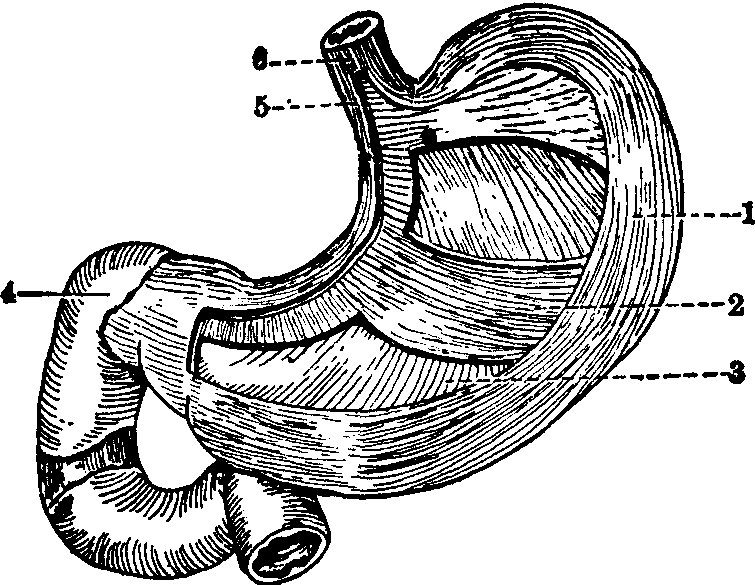

胃壁由外向内分为4层:浆膜、肌织膜、粘膜下组织和粘膜。浆膜即脏腹膜,包裹整个胃,但沿胃大小弯处两层腹膜的附着处之间,留有窄的间隙,分布于胃的血管和神经干等即走于其间。肌织膜位于浆膜深面,借疏松结缔组织相连。由浅入深,肌纤维分为纵、横与斜行的三层(图2)。纵行纤维与食管的纵肌续连,自贲门向下,最多见于胃大、小弯附近,终止于幽门。环层纤维围绕整个胃,在幽门处最为发达,构成环形的幽门括约肌。斜纤维在贲门附近发育较好,自贲门切迹斜行向下,主要分布于胃体部。粘膜下组织为疏松结缔组织。连接肌织膜与粘膜,富有血管、淋巴管和神经。胃的粘膜厚而柔软。在活体具有均匀鲜艳的桔红色。胃收缩时,粘膜呈现许多不规则的胃襞,多数为纵行的,朝向幽门。沿胃小弯有几条纵襞较为明显。襞间的纵沟称为胃管。当胃涨大时,胃襞减少或消失,而小弯处的胃管常不变。在幽门括约肌内面的粘膜呈环形皱襞,叫幽门瓣,有防止胃内溶物直接进入十二指肠的作用。用放大镜观察胃粘膜,可见无数的多角形小隆起,围以窄沟,称为胃区。每个胃区有很多胃小凹;胃腺即开口于胃小凹的底部。

图2 胃的肌层(外面观)

1.胃肌织膜纵层(外层) 2. 胃肌织膜环层中层 3.胃肌织膜斜纤维(内层) 4.浆膜 5.食管肌织膜环层 6. 食管肌织膜纵层

在X线图象上常见有三种胃型:

❶钩型胃(彩图1),呈“J”字形,胃体垂直,下部突然弯向上右方,呈鱼钩形,胃大弯的最低点几可平齐髂嵴。此型多见于中等体格的人,也是最常见的类型。

❷角型胃,几乎呈横位,大部分位于腹上部,胃下缘常在脐平面以上,上宽下窄呈牛角形,常见于胖人。

❸长胃,多见于体型瘦弱的人,由于胃的张力低,胃体下垂,几乎全在人体正中线之左,胃形上窄下宽,大弯最低点有时可达髂嵴平面以下。

血管、淋巴和神经:胃的动脉有胃左动脉 (来自腹腔动脉)及胃右动脉 (来自肝固有动脉)。在肝胃韧带两层之间沿胃小弯附近吻合成弓;来自胃十二指肠动脉的胃网膜右动脉与来自脾动脉的胃网膜左动脉,在大网膜的两层之间沿胃大弯吻合成弓; 脾动脉在脾门处发出胃短动脉行于胃脾韧带两层之间趋向胃底。这些动脉分支供给浆膜和肌质膜,又在粘膜下组织内形成广泛的动脉网,再分支供给粘膜,并围绕腺口,在胃小凹周围形成血管网; 动静脉吻合亦常见于胃的粘膜内。静脉起自靠近胃粘膜表面的毛细血管,小静脉汇合成星状静脉,直接分布于上皮的下方: 由粘膜开始的静脉走在腺管之间,到达粘膜下组织形成静脉丛,而后再合并为与同名动脉伴行的静脉。胃左、胃右静脉直接汇入门静脉,胃网膜左静脉及胃短静脉汇入脾静脉,胃网膜右静脉则汇入肠系膜上静脉,胃的静脉向上与食管静脉丛吻合。淋巴引流:见“胃的淋巴管”条。交感纤维——内脏大神经在腹腔神经节换元后,其节后纤维经腹腔神经丛随胃的动脉分布于胃,能抑制胃壁的平滑肌和胃腺分泌活动,兴奋幽门括约肌。交感神经还带来运动血管的神经纤维和胃的痛觉纤维。副交感神经——来自左、右迷走神经。左、右迷走神经在食管末段形成食管丛。自丛发出迷走神经的前干与后干在食管表面下行至胃的相应面,发出胃前支与胃后支。胃前神经一般为1~5支,布于胃底及胃体面,在平胃角切迹附近形成“鸦爪”,一般多为4小支,分布到幽门窦和幽门管。前支另外还发出一粗大的肝支至肝。胃后支发出的胃支到胃底及胃体的后面,也有“鸦爪”,小支伸向幽门部的后壁,另外还发出腹腔支到腹腔神经丛。胃壁内的神经丛见于粘膜下组织和肌织膜之间,含有许多神经节细胞,由丛发出的纤维分布到粘膜腺体及胃壁平滑肌。迷走神经对于胃有促进腺分泌及肌运动的作用。胃的感觉纤维随交感神经进入脊神经到达脊髓胸段6~9节,而后辗传入脑。

胃

胃是消化管的一部分,上接食管,下通十二指肠,空虚时前后扁平,比大肠略粗。胃能扩张很大,可容纳2~3L食物。胃的入口为贲门,出口为幽门。根据解剖学和胃粘膜中腺的种类,组织学中将胃分为三部分。贲门部为围绕贲门的环状区,宽约5~40mm,此部含贲门腺。胃体和胃底的结构基本相同,占胃的大部分,含胃底腺或固有胃腺。幽门部占胃远段1/3,包括幽门窦和幽门管,有幽门腺。但这三部分并无明显界限。

胃壁由粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜组成,起化学性和机械性消化作用。胃腺分泌大量胃液,含粘液、盐酸和几种消化酶,能初步消化蛋白质和脂肪。胃能吸收无机盐、水分、葡萄糖、酒精和某些药物。胃壁的肌层较厚,有强搅拌作用,能把经初步消化的食物和胃液充分混合成浆状的食糜。胃还分泌内因子,为一种糖蛋白,它能与维生素B12结合,促进此物吸收。胃还分泌几种激素,对胃液分泌和肌层收缩及对胰和小肠的功能起调节作用。

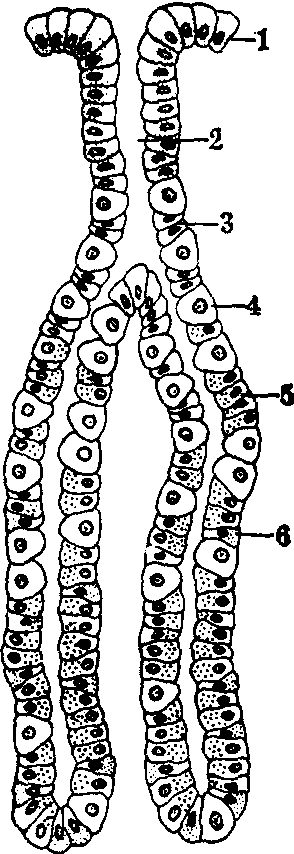

粘膜 由上皮、固有层和粘膜肌层组成。粘膜显浅灰红色,各部的厚度不一,以贲门部最薄。胃空虚时粘膜显许多皱襞,大多纵行;充满食物时皱襞变小或消失。幽门部有环状皱襞,形成幽门瓣。粘膜表面有许多纵横交错的浅沟,将粘膜分成略隆起的许多小区,称胃区。每个胃区表面有许多小孔,是胃小凹的开口。胃小凹是上皮伸入固有膜所成的管状凹陷,有3~5条胃腺开口于胃小凹底端,排出分泌物。

(1)表面上皮: 为单层柱状上皮,被覆粘膜表面和胃小凹。在贲门,它与食管的复层鳞状上皮相连,有截然的分界;在幽门,它变为小肠的上皮。每个柱状细胞排列整齐,有卵圆形核,位于细胞基部。用HE法染色时,因细胞所含的粘原颗粒被溶解,故顶部胞质呈空白状(图1)。用PAS法能显示充满在顶部胞质中的粘原颗粒,染紫红色。细胞释放的分泌物为中性或弱碱性的蛋白多糖,成为布满粘膜表面的粘液层,粘稠性大,有滑润作用,并有中和胃酸和抵抗胃蛋白酶消化自身组织的作用。但此层粘液易被酒精和阿斯匹林等药物破坏。电镜下,细胞游离面有较明显的细胞衣,并有短而稀疏的微绒毛。细胞顶部有电子密度较大的球形或椭圆形粘原颗粒。高尔基复合体发达,位于核上方。线粒体较多。粗面内质网稀疏。相邻细胞顶部的侧面有紧密连接。胃上皮细胞更新很快,约4~5天更新一次。胃小凹底部有未分化的上皮细胞,它们频繁分裂,新生的细胞向表面移动补充。

图1 胃表面上皮和胃底腺模式图

1.胃表面上皮 2.胃小凹 3.颈粘液细胞 4.壁细胞 5.主细胞 6.内分泌细胞

(2) 固有层:位于上皮下方胃腺之间,成自胶原纤维和网状纤维交织成的细网。细胞较多,有成纤维细胞、淋巴细胞、浆细胞、肥大细胞和嗜酸性粒细胞等。有由粘膜肌层伸出的细束平滑肌。贲门腺、胃底腺和幽门腺都位于此层中。

(3)贲门腺:分布于贲门周围5~40mm的区域内,为单管状腺或分支管状腺,较弯曲,腺腔较大。此腺由粘液性细胞组成,与幽门腺的粘液性细胞或胃底腺的颈粘液细胞相似,分泌粘液和无机盐。粘液参与组成覆盖胃粘膜表面的粘液层。

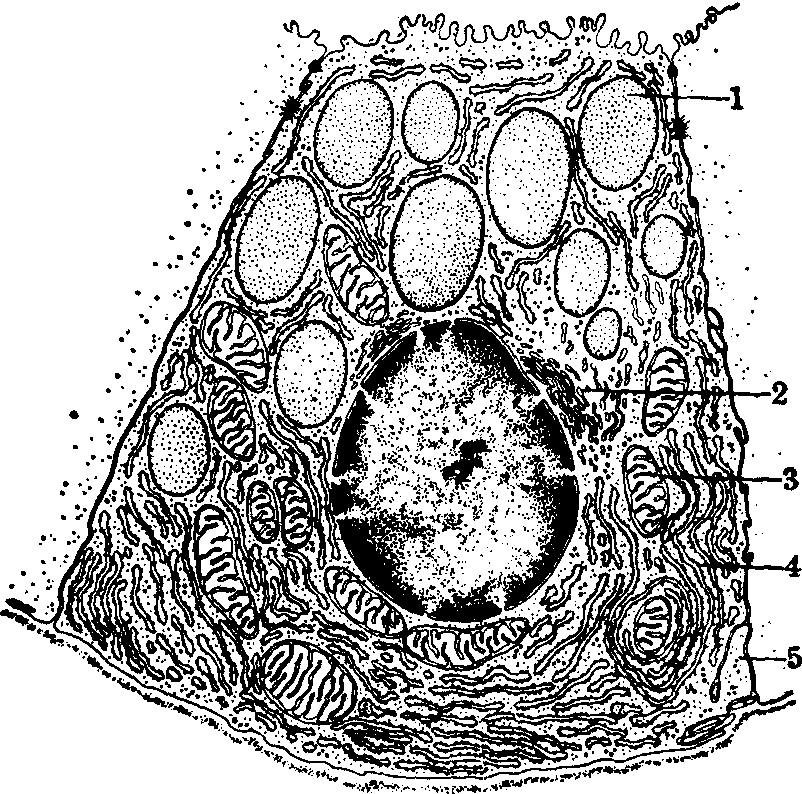

图2 胃主细胞超微结构模式图

1.酶原颗粒 2.高尔基复合体 3.线粒体 4.粗面内质网 5.游离核糖体

图3 壁细胞超微结构模式图

1.微绒毛 2.细胞内分泌小管 3.粗面内质网 4.高尔基复合体 5.溶酶体 6.线粒体

(4) 胃底腺:分布于胃底和胃体,约有3亿个,为单管腺或分支管状腺,腺腔狭小,腺的上半较直,下半较弯曲。胃底腺可分三部分,上段较细短,为颈部,与胃小凹相连;中段最长,为体部;下段为底部。胃底腺由主细胞、壁细胞、颈粘液细胞和内分泌细胞组成(图1)。

❶主细胞:又称胃酶细胞,数目较多,主要位于腺的体与底部。细胞呈立方或柱状,大小约7~16μm。核圆形,靠近细胞基部。核上区有圆形酶原颗粒,内含胃蛋白酶原,它是胃蛋白酶的前身。基部胞质显嗜碱性。电镜下(图2)粗面内质网集中在细胞基部,游离核糖体较多,线粒体较分散,核上区有发达的高尔基复合体与酶原颗粒。游离面的微绒毛短小且稀少。细胞侧面有连接复合体。酶原颗粒移到细胞顶部,界膜与顶部细胞膜相融合,将内容物以胞吐方式排出。胃蛋白酶原在胃酸或已激活的胃蛋白酶作用下变成有活性的胃蛋白酶。它在酸性(适宜pH为2)条件下将蛋白质分解成小分子。主细胞也分泌脂酶,但作用很小。婴儿时还分泌凝乳酶,成年时缺如,其作用由胃蛋白酶代替,使乳汁凝固;

❷壁细胞:又称盐酸细胞,单个或成群分布在胃底腺各部,以腺颈部与体部的上半部较多。细胞较大,直径20~35μm,呈圆形或锥体形,夹在主细胞之间,其顶端向着腺腔。核圆形,位于细胞中央。由于滑面内质网和线粒体很多,故胞质显嗜酸性,在HE染色标本上染红色。早年用浸银法,光镜下见核周围胞质有小管通到细胞游离面,设想与细胞排出分泌物有关,称细胞内分泌小管。电镜研究表明,此管是由细胞游离面的胞膜折向胞质的深褶所成。小管表面有许多细长的微绒毛,显著扩大了细胞游离面的表面积(图3)。现时认为,HCl的合成和分泌在小管的表面进行。细胞侧面和底面的膜上有组胺、胃泌素和乙酰胆碱的受体,能促进H+进入细胞内分泌小管,并促进HCO-3进入间质。小管附近的胞质中有由膜形成的小管和小泡组成的微管泡系统,与细胞内分泌小管相连。线粒体圆形或细长,有许多嵴和基质颗粒。高尔基复合体较小,位于核下方。粗面内质网和游离核蛋白体少。胞质内不见分泌颗粒。壁细胞合成和分泌0.1N盐酸。Cl-来自血液,由微管泡系统运输到细胞内分泌小管。血液的和壁细胞代谢所产生的CO2在壁细胞的碳酸酐酶作用下,与细胞内的H2O结合成H2CO2。后者解离成H+和HCO3-。H+输送到细胞内分泌小管,与Cl-结合成盐酸。盐酸的合成和分泌所需的能量由线粒体提供。人的壁细胞并分泌内因子,为一种糖蛋白。它与维生素B12结合成复合物,与回肠粘膜上皮细胞的特异受体结合,促进吸收维生素B12。如内因子缺乏,则致维生素B12吸收发生障碍,使红细胞发生过程的中幼红细胞DNA合成和细胞分裂受阻,出现巨幼红细胞贫血。

❸颈粘液细胞. 数目较少,主要位于胃底腺颈部,夹在壁细胞之间 (图1)。细胞多呈不规则形,核扁圆,位于细胞底部。普通染色的标本上,它们常不易辨认或不易与主细胞区分。用PAS法或别的染粘蛋白的方法,能见顶部胞质充满粘原颗粒。电镜下,细胞游离面有短微绒毛和细胞衣。顶部胞质含许多致密的圆形或卵圆形分泌颗粒。线粒体较少并散在。核上方有发达的高尔基复合体。细胞分泌粘度小的酸性粘液,也参与形成胃上皮表面的粘液层。

❹内分泌细胞:呈三角形、锥形或不规则形,散在于胃表面上皮和胃腺的细胞之间(图1),用普通染色法不易辨认。用嗜铬反应或浸银法,能见细胞底部含许多颗粒。近年电镜和免疫细胞化学法的研究表明,它们是内分泌细胞(参见“胃肠胰内分泌系统”条和“APUD系统”条)。已知胃有多种内分泌细胞(见表)。

胃内分泌细胞的类型

| 细胞名称 | 分布 | 分泌物 |

| G细胞 EC细胞 | 胃幽门 胃 | 胃泌素 5-HT,胃动素 P物质 |

| ECL细胞 D细胞 D1细胞 P细胞 | 胃底、胃体 胃 胃 胃 | 组胺 生长抑素 舒血管肠肽 蛙皮素 |

(5) 幽门腺: 分布于幽门部。此部的胃小凹较深。此腺为单或分支管状腺,较弯曲,主要由粘液性细胞组成,可有壁细胞和内分泌细胞。它分泌粘液和一些无机盐。

(6)粘膜肌层:由内环和外纵两薄层平滑肌组成,有的部位在外纵层外侧还有一层环行平滑肌。内环层伸出平滑肌束到胃腺的周围,平滑肌束收缩可能帮助腺排出分泌物。

粘膜下层 由较致密的结缔组织组成,含较大的血管和淋巴管,并有较多的肥大细胞、淋巴细胞和嗜酸性粒细胞;有时有成群的脂肪细胞。

肌层 较厚,由三层平滑肌组成。最内层为斜行,不发达,与食管环行肌层相连,由贲门向胃底、胃体方向走行,分布于胃的前后壁;在胃小弯和幽门管,纤维走向与胃小弯平行;在胃大弯渐分散与环行肌相混杂。中层为环行,较发达,与食管的环行肌相连,肌纤维的走向和胃的长轴垂直。幽门部环行肌增厚,形成幽门括约肌,收缩时封闭幽门。纵行肌位于最外层,与食管纵行肌相连,在胃大弯与胃小弯较发达,从幽门管向下与十二指肠的纵行肌相连。在环行肌与纵行肌之间的结缔组织内有肌间神经丛。

浆膜 位于肌层外面,由薄层疏松结缔组织和覆盖于表面的间皮组成。在胃大弯和小弯,浆膜与大网膜和小网膜相连。

胃

胃在膈下,其上端接食道,下端接小肠。胃与食道相接处名贲门,与小肠相接处为幽门。胃的上部名上脘,下部名下脘,上下脘之间名中脘。三部统称胃脘。我国古代医学家对胃的大小,形态,位置和重量等,已有了较详尽的记述。《灵枢·肠胃》说“胃纡曲屈,伸之长二尺六寸,大一尺五寸,径五寸”。现知胃大弯的长度约为四十公分,周代的二尺六寸,约合五十二公分,虽稍偏大,但亦证明前人是经过实际观察的。明·李梴的《医学入门·胃腑赋》说:“胃号太仓,俗名曰肚。……上透咽门,而受其所吞,曲接小肠,而传其所腐”。这就明确指出了胃上接食管,下通小肠的正确位置及其受纳传化的生理功能 。

主受纳水谷 由于胃有受纳水谷的功能,故又称为“水谷之海”、“仓廪之官”。《灵枢·平人绝谷》说: “胃……横屈,受水谷三斗五升,其中之谷常留二斗,水一斗五升而满,上焦泄气,出其精微,慓悍滑疾,下焦下溉诸肠”。说明胃中能受纳水谷,是上焦下焦得到精气滋养的唯一来源。《素问·五脏别论》说: “水谷入口,则胃实而肠虚,食下,则肠实而胃虚; 故曰实而不满,满而不实也”。说明胃与肠的盛受作用是互相交错的。正因为交替配合,才能使水谷精微上下灌溉,遍及全身。胃充分发挥其受纳作用主要决定于胃气的虚实,胃气壮实则善纳,反之,便不能盛受。胃气,李东垣称为元气,他在《脾胃论·脾胃胜衰论》中说:“胃中元气盛,则能食而不伤,过时而不饥。脾胃俱旺,则能食而肥; 脾胃俱虚,则不能食而瘦”。能食,是受纳的功能强; 不能食,则受纳的功能减退; 可知能食与不能食,是胃受纳功能的具体反映,也就是胃中元气强弱的直接表现。李东垣之所以重视胃中元气,其义可知。正因为胃必须经常盛受着水谷,故又有“胃喜湿恶燥”之说。胃喜之湿,即指水谷而言; 所恶之燥,即指水谷少而干燥之意。所以《用药宜禁论》说:“人禀天之湿化而生胃也,胃之于湿,其名虽二,其实一也。湿能滋养于胃,……胃之不足,惟湿物能滋养”。这说明胃所喜之湿,是水谷湿物,而非水湿邪气。如果它所喜的水谷湿物缺少,不能滋养于胃,便显得干燥,所以才恶。因而说胃之喜湿,正是对胃受纳水谷功能的概括。在五行说中胃为燥土,是代表着胃腑功能性质属阳的含义,故以名之。若是水湿邪气,胃亦无有不恶的,故《用药宜禁论》又说:“胃湿有余,亦当泻湿之太过也”。“有余”和“太过”,都是指邪气而言。

主腐熟水谷 胃中受纳的水谷,在胃气的作用下,进行初步消化,变为食糜,这个过程,称为腐熟。经过腐熟之后,即变为各脏腑组织所需要营养的精微。《灵枢·营卫生会》说: “此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微。”犹言水谷入胃之后,受到阳气的蒸腐,则精微、津液、糟粕,均随之而出,并各随其经隧之不同,分别发挥其不同作用,正如《邪客》所云:“五谷入于胃也,其糟粕、津液、宗气分为三隧,故宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而行呼吸焉,营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,……卫气者,出其悍气之慓疾,而先行于四末分肉皮肤之间”。这说明水谷精微都是由于胃的熏蒸腐熟而化生的。胃之所以具有这种腐熟水谷的功能,全凭其蕴藏有丰富的阳和之气,所以《营卫生会》所说“此所受气者”,即指胃之阳气加于水谷,而发生“泌糟粕、蒸津液”的腐熟作用。成无己《注解伤寒论·平脉法》亦说:“胃气实,实则谷消而水化也”。实,即胃气强盛充实之义。胃气固有腐熟水谷的作用,但还须有赖于脾脏的配合,才能很好的完成。《辨脉法》云:“脾,坤土也; 坤助胃气,消磨水谷,脾气不转,则胃中水谷不得磨消”。而李东垣在《脾胃论·脾胃虚则九窍不通论》中也说:“脾受胃禀,乃能熏蒸腐熟五谷者也”。由于胃气有蒸腐饮食物功能,并与脾气共同作用,化生气血津液,以供应全身,故古代医学家特别强调“胃气”的重要性,如《素问·平人气象论》说:“平人之常气禀于胃。胃者,平人之常气也,人无胃气日逆,逆者死”。《中藏经·论胃虚实寒热生死逆顺》云:“胃者,人之根本也。胃气壮,五藏六腑皆壮。……胃气绝,则五日死”。胃气的虚实,关系着人体之强弱,甚至生命的存亡,其理益明。

以降为和(顺) 饮食物在胃中,经胃气腐熟以后,精微与糟粕各循其清浊之道分别散布于其它有关脏腑。凡属精微部分,统由脾输入诸脏组织,发挥其营养作用;糟粕部分,则由胃迳入小肠、大肠,一直排出体外。所谓胃气主降,主要是指它排泄糟粕来说的。水谷糟粕之所以能走于肠,排出体外,也是由胃气下降而推送的缘故。胃气之以下降为和为顺,就是指的这一作用。如《伤寒论》之治“胃家实”证,辄用大小诸承气汤,也就是促其胃气下降。成无己《伤寒明理论·伤寒明理药方论》云:“承,顺也。……胃中气郁滞,糟粕泌结,壅而为实,是正气不得疏顺也,……以汤荡涤,使塞者利而闭者通,正气得以舒顺,是以承气名之”。即是说承气汤的作用,就是在于舒顺胃气之降。又如《素问·阴阳应象大论》说:“浊气在上, 则生䐜胀”。 言浊秽之气, 正应由胃气推之使出, 若胃气不降, 反使之滞于上,则发生䐜胀的病变。可见胃气以降为和顺,颇有指导临床的现实意义。

所谓“胃气”,实际是指人体消化、吸收的功能而言。故“胃气”的含义有二个方面:一是单指胃的功能(狭义的胃气):胃的受纳和腐熟功能,皆是胃气的作用。这些功能正常与否,取决于胃气的强弱。二是泛指脾胃的消化吸收功能(广义的胃气): 饮食物的消化吸收过程,是脾胃二气共同作用而完成的。胃气受纳腐熟,脾进行初步消化;脾为胃行其津液,输水谷之精微上归于肺,然后达于五脏六腑,机体才能进行正常的生命活动。人体后天的营养取决于脾胃二气的共同作用,故称其为“气血生化之源”、“后天之本”。

同时,胃气的功能还表现在食欲、舌苔、脉象和面色等方面。如人的食欲、舌苔正常,面色荣润,脉搏从容和缓,皆称之为有胃气。

胃wèi

❶ (消化器官的一部分) stomach: 洗 ~ wash out the stomach; ~ 痛 have a pain in the stomach; 她吃得太多, 伤了 ~。 She injured her stomach by eating too much.

❷ (二十八宿之一) Wei, one of the lunar mansions

◆胃癌 gastric cancer; cancer of the stomach; gastric carcinoma; 胃变位 gastrokateixia; 胃病 gastrosia; gastrosis; stomach trouble; gastric disease; 胃肠 stomach intestine; 胃肠道 gastrointestinal tract; 胃肠炎 gastroenteritis; 胃成形术 gastroplasty; 胃出血 gastrorrhagia; 胃穿孔 gastric perforation; stomach perforation; 骨蛋白酶 {生理} pepsase; pepsin; pepsinum; 胃蛋白细胞 pepsinogen; 胃毒 stomach toxicity; 胃复康 benactyzine; 胃腹膜炎 exogastritis; gastroperitonitis; 胃肝炎 gastrohepatitis; 胃鼓胀 gastrotympanites; 胃固定术 gastropexy; 胃管 stomach tube; 胃寒 stomach cold; 胃火 stomach fire; 胃疾病 gastric disease; 胃镜 gastroscope; 胃痉挛 gastro spasm; 胃口 appetite; belly; liking; 胃溃烂 gastrelcobrosis; 胃溃疡 gastric ulcer; gastrohelcosis; gastrohelcoma; 胃扩张 dilatation of the stomach; gastrectasia; gastrectasis; 胃瘘 gastric fistula; 胃酶 {生化} gastric enzyme; 胃粘膜 gastric mucosa; 胃粘膜炎 esogastritis; 胃排空时间 gastric emptying time; 胃破裂 gastric rupture; rupture gastrorrhexis; 胃气 stomach Qi; 胃切除术 gastrectomy; 胃切开术 gastrotomia; gastrotomy; 胃轻痛 gastrypalgia; 胃区 gastric area; 胃热 stomach heat; 胃神经 nervus gastrica; stomatogastric nerve; stomogastric nerve; 胃渗血 gastrostaxis; 胃失和降 stomach Qi rising; 胃十二指肠(的) gastroduodenal; 胃石 gastric calculus; gastrolith; 胃舒平 {药} gastropine; 胃酸 {生化} gastric acid; hydrochloric acid in gastric juice; 胃痛 stomachache; dyspepsodynia; gastralgia; 胃萎缩 lipogastry; 胃下垂 ptosis of the stomach; bathygastry; bathygastria; gastroptosis; gastroka ̄ teixia; ventroptosis; 胃纤维窥镜 gastrofiberscope; 胃腺 {生理} gastric gland; 胃消化障碍 gastricism; 胃炎 gastritis; 胃液 succus gastricus; gastric juice; 胃与十二指肠溃疡 gastroduodenal ulcer; 胃(膨)胀 gasteremphraxis

胃

stomach

胃

stomach

~癌 carcinoma of stomach;gastric carcinoma/~病gastropathy/~出血gastric haemorrhage;gastrorrhagia/~穿孔gastric (or stomach)perforation/~溃疡gastric ulcer/~扩张dilatation of the stomach;gastrectasis/~气胀bloating/~切除术gastrectomy/~酸gastric acid/~痛stomachache; gastralgia/~萎缩gastratrophia/~下垂gastroptosis/~腺gastric gland/~腺炎gastradenitis/~炎gastritis/~液gastric juice/~液腺peptic glands/~灼热heartburn

胃wèi

stomach

胃wèi

❹ 刮肠洗

胃

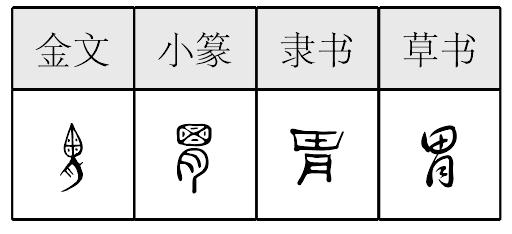

胃,金文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

上部是胃的象形,下部从肉,表示是體内臟腑。本義是人或動物用以儲存和消化食物的器官。古文獻裏多借來表示 “謂” 的意義,後世增 “言”作意符以明之。

楚簡帛文作

,胃的象形部分略有省改,又或在 “肉” 旁右上方加二斜綫與 “月”相區别。銘文或通 “謂”。秦簡牘文作

,胃的象形部分略有省改,又或在 “肉” 旁右上方加二斜綫與 “月”相區别。銘文或通 “謂”。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

胃wèi

象形字,下为“月”(肉),上像“胃囊”。作声符生成的字有:wèi

谓(称谓)

猬(刺猬)

渭(泾渭分明)

kuì

喟(喟叹)

胃wèi

(9画)![]()

【提示】上面是田,不是由,不要错写成胄; 田中间的横,宋体与左右两边相接,楷体与左右两边相离。下面是⺝, 起笔是竖, 不是竖撇。月,单独位于字下时,起笔的竖撇改竖; 中间的两横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*胃wèi

9画 田部

(1) 消化器官的主要部分,上连食道,下通十二指肠,分泌胃液,消化食物: ~口|~病|~药。

(2) 星宿(xiù)名。二十八宿之一。

胃( )

)

少虡劍,殷周金文集成11696,春秋晚期

朕余名之,胃(謂)之少虡。

包山楚簡·文書80,戰國

少 (臧)之州人冶士石佢訟亓(其)州人冶士石𣍻, 言胃(謂)

(臧)之州人冶士石佢訟亓(其)州人冶士石𣍻, 言胃(謂) (傷)亓(其)弟石耴

(傷)亓(其)弟石耴 。

。

包山楚簡·文書89,戰國

八月乙梄(酉)之日,遠乙訟司衣之州人苛 , 胃(謂)取亓(其)妾嬨。

, 胃(謂)取亓(其)妾嬨。

郭店楚墓竹簡·五行4,戰國

和胃(謂)之悳(德),四行和胃(謂)之善。

上海博物館藏戰國楚竹書四·柬大王泊旱14,戰國

王印(仰)天句(後)而泣胃(謂)大 (宰): “一人不能

(宰): “一人不能 (治)正(政),而百眚(姓)

(治)正(政),而百眚(姓) (以)

(以) (絕)。 ”

(絕)。 ”

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種237,戰國至秦

利以臨官立政,是胃(謂)貴勝賤。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本,西漢

是胃(謂)玄同。

武威漢代醫簡·第一類簡19,東漢

寒氣在胃脘。

苗君妻楊氏墓誌,唐

前懷未極,後痛切胃。

《説文》:“胃, 穀府也。从肉; , 象形。”

《説文》所謂“象形”之“”, 即春秋晚期少虡劍“ ”之上部構件, 實即胃之象形, 乃“胃”之初文, 其甲骨文作“

”之上部構件, 實即胃之象形, 乃“胃”之初文, 其甲骨文作“ ” (《甲骨文合集》 1441)。 故金文之“

” (《甲骨文合集》 1441)。 故金文之“ ”, 乃是在“

”, 乃是在“ ”下附加義符“肉”之形聲字。 戰國楚簡文字以降, “

”下附加義符“肉”之形聲字。 戰國楚簡文字以降, “ ”中象穀之顆粒狀物已失,類化於其他構件。先秦文字之“胃”多假作“謂”。

”中象穀之顆粒狀物已失,類化於其他構件。先秦文字之“胃”多假作“謂”。

胃wèi

春秋以来的象形字。从肉,从“田”中加四点,象胃形。隶楷省去四点。即胃脏。指人和某些动物消化器官的一部分。能分泌胃液,消化食物。假借为星名,星座名,是28宿之一。

胃★常◎常

wèi象形,金文、小篆上象内有食物的胃囊形,下附加意符肉,隶定为“胃”。胃脏,人和动物的消化器官的一部分。

【辨析】

以“胃”作音符构成的形声字一般读wèi,但声母不同。wèi:谓、猬、渭∣kuì:喟。

胃 (wèi)

(wèi)

穀府也。从肉,“”象形。

【按】《黄帝内經·素問》:“脾胃者,倉廩之官,五味出焉。”胃是貯藏穀物的倉庫。府,即今之“腑”。胃是六腑之一,其餘爲大腸、小腸、三焦、膀胱、膽。

*胃vjwər

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,穀府也。 从肉,象形。 (四篇下)

,穀府也。 从肉,象形。 (四篇下)

胃裝有食物形,加肉之意符使其意義更為明顯。

- 中国农业百科全书︱72 机械采茶是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 柑橘是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 柑橘木虱是什么意思

- 中国农业百科全书︱72.椰子是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 水稻细菌性条斑病症状前期(上)是什么意思

- 中国农业百科全书︱72.湖南省澧县澧澹乡养鸡专业户饲养的良种鸡是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 短裙竹荪是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 砂田大白菜是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 窨制花茶用的茉莉花是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 西安半坡出土的蚌刀是什么意思

- 中国农业百科全书︱72 黑穗醋栗(新宾)是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 一品红是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 上海生产的供人造板贴面用的木纹纸是什么意思

- 中国农业百科全书︱73.咖啡是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 岩棉育苗是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 机械脱粒是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 水稻细菌性条斑病症状后期(下)是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 河南新郑裴李岗出土的石镰是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 温室白粉虱是什么意思

- 中国农业百科全书︱73.甘肃省张掖市郊专业户饲养的奶牛是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 窨制花茶用的白兰花是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 系列化规格的部分喷头及附件 可根据作物及病虫害种类选用是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 紫云英是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 银杉是什么意思

- 中国农业百科全书︱73 锦丰梨坐果状是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 三角花(2)是什么意思

- 中国农业百科全书︱74.内蒙古养羊专业户的羊群是什么意思

- 中国农业百科全书︱74.大榕树是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 新疆库车大黑桑是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 有气流辅助的大田喷杆式喷雾机是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 河北兴隆出土的战国铁镰范是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 白剌花是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 稻胡麻斑病症状 引自《中国水稻病虫测报图册》是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 粮食加工中心是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 茉莉花茶窨花车间(福州茶厂)是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 蒜黄是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 褐飞虱密集为害(右上角: 卵)是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 银杏是什么意思

- 中国农业百科全书︱74 黑龙江正阳河木材加工厂从德国进口的刨花板贴面设备是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 一种舟载喷雾机(泰国)是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 乌龙茶抖筛(福建建瓯茶厂)是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 成都盖韭是什么意思

- 中国农业百科全书︱75.新疆额敏县农机专业户在检修收割机是什么意思

- 中国农业百科全书︱75.热带雨林是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 用胶合板装饰的列车内景是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 白背飞虱是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 神秘果是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 福建闽侯出土的新石器时代石磨盘(右上)是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 种子加工中心(烘干车间)是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 稻白叶枯病叶缘型(典型)病斑 引自《中国水稻病虫测报图册》是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 紫叶小檗是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 红梅是什么意思

- 中国农业百科全书︱75 胡枝子是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 中密度纤维板贴面是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 乌龙茶平圆筛(福建建瓯茶厂)是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 仙人果是什么意思

- 中国农业百科全书︱76.台湾梯田是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 果园风送式喷雾机(侧流式风机)是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 流化斜槽烘干机是什么意思

- 中国农业百科全书︱76 狗尾红是什么意思