细胞膜xì bāo mó

细胞的组成部分之一。1903年汪荣宝等《新尔雅·释植物》:“细胞有三成分: 一、 坚韧之膜,曰细胞膜。二、 密着于膜内粘稠之半流动体,曰元形质。三、 充填于细胞中心之水样夜(‘液’之误——编者注)曰细胞液。”细胞膜曾经也称“珠衣”。

细胞膜cell membrane

细胞表面一层连续而封闭的界膜。亦称原生质膜或质膜,是一种生物膜,可以维持细胞内环境的相对稳定,同时调节细胞的物质交换、代谢活动、信息传递和细胞识别等活动,平均厚度约10nm。

最早关于细胞膜的概念是从研究其功能中推断出来的。1855年,耐格里(C. Nageli)在研究色素透入受损伤和未受损伤的植物细胞作用时提出细胞边界具有一种渗透性薄膜的概念。普菲费尔(W.Pfeffer)和奥弗顿(E.Overton)先后发现植物细胞随外界渗透压的改变在渗透作用上有相应的变化,从而断定有细胞膜存在。钱巴斯(R. Chambers)开始用显微操作技术牵拉和针刺海星的卵。普罗威(J.Q. Plowe)于1931年也应用显微操作技术针刺各种植物细胞的表面,指出细胞膜是一种具有高度弹性的流动结构。直到20世纪50年代,应用电子显微镜才直接观察到细胞膜的存在。

细胞膜主要由蛋白质和脂类组成,含少量糖类和金属离子(见表)。两种主要成分的比例随细胞的不同有很大差别。功能复杂多样的质膜,蛋白质的比例大,种类也多; 功能较简单的质膜,所含蛋白质的种类和数量就少。

细胞膜的化学组成

| 质膜类别 | 蛋白质 (%) | 脂 类 (%) | 糖 类 (%) | 蛋白质/脂类 |

| 神经髓鞘 人红细胞 血小板 | 18 49 33~42 | 79 43 50~51 | 3 8 7.5 | 0.23 1.1 |

| 大鼠肝细胞 牛视网膜杆细胞 | 58 51 | 42 49 | 5~10 4 | 0.9 1.0 |

细胞膜的结构见生物膜。

细胞膜最基本的功能是物质转运、信息传递和能量转换。物质转运主要通过自由扩散、促进扩散、伴随运输、主动运输、胞吞和胞吐等过程有选择性地从周围环境中吸取养分和各种离子,排出细胞内代谢产物和不能消化分解的残渣,这对维持细胞的正常代谢过程具有极其重要的意义。帮助离子扩散的蛋白质称离子载体,依靠它能把一定的离子从浓度高处运输到浓度低处。不同的离子载体分别运输不同的离子,如钾离子载体、钙离子载体等。所谓泵是指细胞膜上能把某些离子从浓度低处运输到浓度高处的蛋白质,它是镶嵌在细胞膜脂质双分子层中的腺苷三磷酸酶(ATP酶)。不同的ATP酶运输不同物质,分别称某种离子的泵,如钠、钾泵和钙泵等(见被动转运、主动转运、胞吞作用、胞吐作用)。

有些细胞通讯系统的信息接受装置在细胞膜上,如胺类和肽类激素,神经递质、药物和毒素的受体等。物质运输系统亦有膜受体,如脂蛋白和运铁蛋白的受体等。细胞膜上还有细胞间进行相互识别的标志,称膜抗原,一般为糖蛋白或糖脂,细胞借此识别自己和异己、同种和异种及不同组织成分的细胞。

细胞衰老和细胞癌变等也与细胞膜密切相关。植物抗性的膜伤害假说认为,温度降低会产生膜脂相变,导致细胞质停止流动、膜结合酶的活力降低和膜透性增大等三大反应,从而引起细胞代谢失调。如低温胁迫强烈时,引起膜结构解体,植物受害死亡。近年来,已开展有关植物抗冻性、抗盐性、抗热性与生物膜结构、功能关系的研究。

有些原核细胞,如大肠杆菌的质膜上分布有氧化磷酸化酶系,可以在质膜上通过氧化进行能量转换。

人工合成的类脂双层膜围成的lμm的脂质体可作为载体,将蛋白质、核酸、酶、激素、药物,甚至病毒或细菌封入其内,随后以脂质体通过与质膜融合,或直接注射等手段,将一些不易通过细胞膜的物质导入细胞内,以观察其对细胞的影响。这些技术的广泛应用将对医学、兽医学、植物基因工程等的发展提供先进的实验手段。

细胞表面包括质膜、细胞外被和胞质溶胶,三者各具特殊形态并担负一定功能,是复杂的结构体系和多功能体系。植物细胞膜的外被是纤维素构成的细胞壁,细菌的外被是脂多糖,动物细胞除了在结合紧密的部位外,在所有细胞膜外均覆以一层糖蛋白和糖脂形成的外衣,即外被(亦称细胞衣、多糖被)。细胞外被除具有支持、连接、保护、参与物质交换、细胞分化外,与免疫有关的膜抗原、各种特异受体、一些酶类亦埋藏在细胞衣内。胞质溶胶是细胞质表面最靠近质膜的无定形溶胶状物质,其中含高浓度蛋白质,有粘滞性,微丝和微管均位其中,但缺核糖体和线粒体。胞质溶胶具相当强的抗张强度,对维持细胞极性、形态和运动都很重要。

细胞膜cell membrane

又称质膜(plasmalemma)。细胞表面的膜结构。由液态脂质双分子层中镶嵌有可移动的蛋白质分子构成,厚约6~10 nm。膜上约含30多种酶。具有控制分子和离子出入细胞的作用,能维持细胞内环境的稳定。膜上有接受激素、神经递质和外界信息的受体及识别细胞的特异抗原,具有产生第二信使的机制以启动细胞内的生理活动。此外还具有细胞间互通信息和互相连接的一些特殊结构。

细胞膜

包围于细胞质外的一层生物膜。平均厚度10 nm。1959年,罗伯逊(J.D.Robertson)用电子显微镜将细胞放大3000~7000倍后,发现细胞膜呈现一条电子致密的细线。高分辨力电镜下的细胞膜呈现3层结构,内外两条黑暗层各厚约2nm,中层之间的透明中间层厚约3.5 nm。关于细胞膜结构,1972年辛格尔(S.J.Singer)和尼柯尔森(G.Nicolson)提出流动镶嵌模型。1976年尼柯尔森又提出了膜复合体模型。1977年贾因(M.K.Gain)和怀德(White)提出板块镶嵌模型。

细胞膜xibaomo

细胞原生质体外表面极薄的一层膜结构,亦称为原生质膜或质膜。据生化分析,质膜主要由脂类和蛋白质组成,还有少量的多糖和微量的核酸。脂类主要是磷脂,还有糖脂和类固醇等,蛋白质的种类多样。经氧化锇等固定的质膜切片,在电镜下观察为3层结构,其厚度平均为7.5毫微米。一般认为,质膜的中层为磷脂双分子层;内侧和外侧是磷脂亲水部分与蛋白质的结合层;某些蛋白分子镶嵌或横跨磷脂双分子层。质膜是细胞和周围环境之间的界膜,对细胞内原生质起着保护作用。质膜对物质的通透有高度选择性,控制着细胞和周围环境之间的物质交换。质膜外表面常含有抗原功能的糖蛋白,使细胞具有特异性并能够互相识别,质膜上的特殊受体分子能够接受外界信息,引起细胞内一系列代谢和功能的改变,以调节细胞的生命活动。质膜及其各种特化结构,如动物细胞的桥粒和植物细胞的胞间连丝等,使细胞之间联结起来,从而加强细胞间的机械聚合或对细胞间的物质交换起重要作用。

细胞膜xibaomo

参见植物学“细胞”条。

细胞膜cytomembrane

位于细胞最外面,包裹细胞质的一层薄膜,叫细胞膜,又叫胞浆膜。细胞膜是由原生质特化而成的。此膜可保持细胞的完整性,并具有选择性的渗透作用,控制某些离子和分子的进出,对细胞的吸收、粘附、电荷调节、免疫等有作用。细胞膜主要由蛋白质、脂类、多糖所构成。某些微生物的代谢产物、化学药物、碱、酸、盐及某些离子可损伤细胞膜,并改变其功能。

细胞膜

指位于细胞表面的一层生物半透膜,厚度约60~100埃。细胞膜的分子结构一般用“液态镶嵌模型”学说来解释。即细胞膜是由两层类脂分子及嵌入其中的球蛋白分子构成的。类脂分子由头、尾两部分构成,亲水性的头部分别朝向膜的内外表面,使其处于液态,所以嵌入的球蛋白分子可以作横向移动。由于嵌入的蛋白质具有不同结构和功能,所以细胞膜也有多种功能:

❶通透性 细胞膜在通道、载体和离子泵的作用下,可以有选择地允许某些物质通过。这些通道、载体和离子泵均属于结构和功能不同的蛋白质。

❷受体功能 有些蛋白质可以识别和接受组织液中特异的化学刺激以产生反应,这些蛋白被称为受体。

❸酶的活性 有很多嵌入蛋白都具有酶的活性,如在红细胞膜的内侧面有50余种酶;又如几乎在所有细胞膜的内侧面都有一种腺苷酸环化酶,它可以在与膜表面受体蛋白和某些激素分子结合时改变自己的活性,从而影响内侧面胞浆中三磷酸腺苷(ATP)转变为环—磷酸腺苷(cAMP)的速度,然后通过后者影响细胞的种种生理过程。总之,由于细胞具有各种不同功能的膜蛋白,这就决定了细胞在功能上的特异性。

细胞膜cell membrane

亦称质膜。是细胞与其外环境的界膜,厚7~10nm。主要由蛋白质和脂类构成,并含有一定量的糖。在电镜下可见细胞膜由内、中、外三层结构构成,内、外两层的电子密度大而暗,中层的电子密度小而明亮。目前常用“液态镶嵌模型”解释细胞膜的立体构筑。细胞膜的生理功能非常重要而且复杂多样,细胞与其外环境之间各种复杂的联系,均通过细胞膜进行。

细胞膜

细胞膜是细胞表面厚约6~10nm的膜,具有控制分子和离子出入细胞的作用,能保持细胞内环境稳定。细胞膜内有识别其它细胞和确定组织特性的高分子抗原,接受激素和外界信息的受体,并有激活细胞各种生理反应的第二信使的机制、以及相邻细胞间联接和交通的特化装置等复杂的分子。

细胞膜是细胞质的一部分,因而也称为(细胞)质膜。它在光学显微镜下不易观察到,但是可间接证明它的存在,如用针刺破活细胞可见胞质流出。Overton 1899年研究活细胞的通透性,发现油溶性物质进入细胞速度较快而推测细胞膜含有脂类。其后许多实验用化学提取、偏光显微镜测定等方法证实细胞膜是由两层磷脂分子构成。Davson和Danielli 1935年提出由双层脂类分子、内外各有一层蛋白质构成的细胞膜模型。应用电子显微镜发现细胞膜和细胞内的膜结构分别由二层厚2.0nm的高电子密度层和一层厚3.5nm的低电子密度层构成。Robertson 1957年认为这种三层的膜结构是一切生物膜所具有的共同特性,因而称之为单位膜,并与Davson和Danielli的模型相结合,认为电子密度高的两层代表双层脂类分子层。单位膜的概念很快被广大学者接受,并认为它普遍存在于各细胞内,并与细胞膜连续构成细胞内的各种细胞器。但是也有人认为这种简单的概括不能说明构成具有独特机能的各种细胞器膜的生物化学特性。分离出的各种膜片段,经化学分析各具有不同脂类成分和酶的活性。高倍电子显微镜下观察到膜的三层并不均一,电子密度大的两层是由颗粒断续相连,而两层之间有细桥相连。

随着电子显微术的进展,利用冷冻断裂法能在超微结构的水平观察细胞膜的结构。新鲜组织在液氮(-150℃)中冻结,经过断裂并在断面上喷镀铂膜,用酸溶解掉组织本身,剩下的金属膜保留了组织断面的三维结构细节。细胞膜双层脂类分子之间断裂面的标本图象表明,此面并非如单位膜学说所想象,是由脂类分子构成的光滑面,而在其中镶嵌着许多6~9nm的球状颗粒,每个细胞约有50万~60万个。它们在内外两层中随机分布,在内层较多。免疫组织化学技术用铁蛋白标记的特异抗体与细胞膜上的γ球蛋白抗原结合,在电子显微镜下显示出单个抗原蛋白分子相当于断裂细胞膜上随机分布的颗粒。如把人和小鼠的细胞融合一起,立即以不同标记的相应抗体检查两者的抗原,起初它们的分布局限在各自的细胞膜内,但40分钟后,两种细胞的膜抗原就均匀地混合在一起。用抗体标记淋巴细胞,最初可见与其结合的抗原均匀分布,随后聚集在细胞的一极,呈帽状集团。这些实验说明,细胞膜的脂类分子是液态的,它们和其中的蛋白分子可自由飘动。根据以上的观察,Singer 1971年提出细胞膜的液态嵌镶学说(见图),认为细胞膜是由脂类分子非极性的嫌水基团彼此相对形成液态的两层,其中散布着蛋白分子。蛋白分子因结构不同而分布在两层脂类分子的不同部位,它们的极性基团如氨基酸和糖类靠近脂类的亲水部分,非极性基团则位于两层脂类之间的嫌水部分。这样,糖和氨基酸极性部分暴露在两层液态脂类分子的表面,而非极性部分则埋在两层之内。如蛋白分子两端都是极性的,中间是非极性的,则穿透暴露于膜的内外面。这个学说符合冷冻断裂标本所呈现的电子显微镜图象,所显示的颗粒数目也与膜的生物化学和生理学分析的蛋白质含量及其活性相符(见图)。

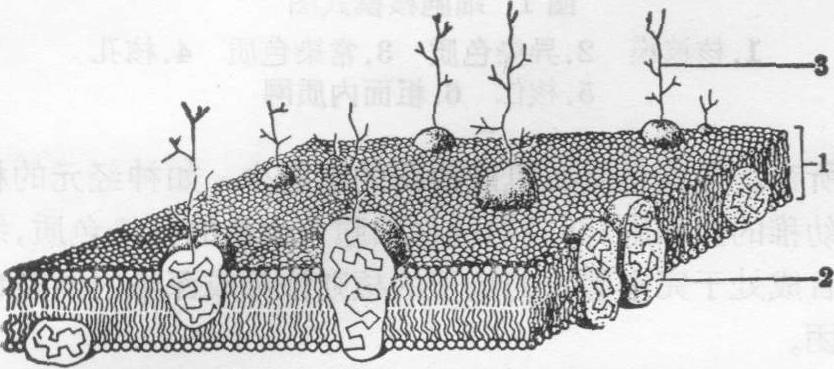

细胞膜液态嵌镶学说示意图

1.双层脂类分子 2.蛋白分子 3.多糖分子

各细胞细胞膜的脂类,蛋白质和糖类的成分不同。由细胞膜构成的神经髓鞘,蛋白质约占20%,脂类占79%;而红细胞和肝细胞的细胞膜则两者分别为60%和40%。脂类在内外层的分布也不一样,外层主要是卵磷脂和鞘磷脂,内层则富有磷脂酰乙醇胺和磷脂酰丝氨酸。蛋白可分表面蛋白分子,易溶于高浓度盐水或其它溶液而脱离细胞膜,如在线粒体膜的维生素C和在神经细胞膜的乙酰胆碱酯酶;另一种是组成膜本身的蛋白分子,不易从膜分离出,占据细胞膜的整个厚度,这类蛋白主要为一种分子量为90,000 Daltons的二聚体,每个细胞有50万~60万个,断裂标本上呈8nm球形颗粒,它们和细胞膜的离子通透性有关。另一种是糖蛋白,如血型糖蛋白(glycophorin),蛋白分子的羧基可伸到细胞内部,而氨基则暴露于细胞表面并与寡糖类结合。这类糖蛋白含有与蛋白结合的抗原。另外还有蛋白与脂类牢固结合成的蛋白脂,如神经突触的神经递质的受体。糖类与脂类或蛋白质结合,只在细胞膜的表面存在。实际上细胞膜表面层的蛋白分子都是糖基化的。组成膜的蛋白分子也可结合少量糖类。

现发现细胞膜约有30多种酶,主要有三磷酸腺苷酶、碱性磷酸酶、腺苷环化酶、酸性磷酸单酯酶、核糖核酸酶等。其中可被钠钾离子激活的和镁离子激活的三磷酸腺苷酶对转运离子通过细胞膜起主要作用。以上各种化学成分在细胞膜内外层都表现了不对称的分布,这是细胞膜局部特化的表现。

细胞膜

细胞膜是包围于细胞表面的一层薄膜,厚约6—10nm,是细胞的周界,又称质膜。它具有控制分子和离子出入细胞以及接受激素和外界信息等作用。

19世纪中叶,有人将植物的根放入高浓度的蔗糖溶液中,开始时细胞质收缩,与细胞壁分开,不久细胞质扩大,又与细胞壁贴近,推测细胞质被一层看不见的膜包住。因为这 能让水和某些溶质出入, 出入的过程符合渗透规律。所以认为这层膜是半渗透膜。这些便是最早提出的有关细胞膜的概念。后来,有人用显微注射器将伊红注射到变形虫内,伊红很快地扩散到整个细胞,但不能很快地逸出细胞,证实了细胞膜的存在。以后,又有人测定了多种非电解质进入细胞的速度,发现这种速度与该物质的脂溶性密切相关。脂溶性愈大,进入细胞的速度愈快。推测细胞膜主要由脂类组成。以后又发现分子量小的物质透过细胞膜的速度比根据它们的脂溶性推算出的快,提出细胞膜中存在着能让小分子通过的多水区,这是细胞膜镶嵌概念的前奏。

能让水和某些溶质出入, 出入的过程符合渗透规律。所以认为这层膜是半渗透膜。这些便是最早提出的有关细胞膜的概念。后来,有人用显微注射器将伊红注射到变形虫内,伊红很快地扩散到整个细胞,但不能很快地逸出细胞,证实了细胞膜的存在。以后,又有人测定了多种非电解质进入细胞的速度,发现这种速度与该物质的脂溶性密切相关。脂溶性愈大,进入细胞的速度愈快。推测细胞膜主要由脂类组成。以后又发现分子量小的物质透过细胞膜的速度比根据它们的脂溶性推算出的快,提出细胞膜中存在着能让小分子通过的多水区,这是细胞膜镶嵌概念的前奏。

20年代有的科学家抽出人红细胞的脂类,将它铺在水面上,用细金属丝推挤脂层。当出现阻力时,脂层的面积约为所用红细胞总面积的两倍,提出了红细胞细胞膜是由连续的脂类双分子层组成的。丹尼埃利(Danielli)测知细胞表面的张力比水中脂类的小得多,1935年他提出了第一个细胞膜分子结构模型。电子显微镜的问世,使人们能看到在所有细胞的边缘都有两条平行的染色较深的线条,这就是现在公认的质膜或称细胞膜。

在细胞膜功能方面,除了上述的,能让某些物质通过的半渗透性质外,又发现细胞运送一种物质(如Na+)可与能量的流动(如主动运送)和溶质的流动(如糖、氨基酸等)相偶联。提出了细胞膜是换能器的概念。研究多肽激素的作用,发现激素能改变膜中腺苷酸环化酶的活性,影响细胞内第二信使的含量,引起细胞的一系列反应,提出了膜能够置换信使的概念。微量的外界信使能引起细胞内巨大变化,引出了细胞膜有放大作用的概念。细胞膜不仅能将外界信使如凝集素、抗体等吞入到细胞内,将细胞内的分泌颗粒排出细胞,而且能侧向地影响细胞膜的其他成分,从而提出了膜内分子协作的概念。在多细胞动物中细胞膜藉其特化结构(细胞间的连结)能在相邻细胞间产生孔道,让细胞内的小分子通过,从而提出相邻细胞通过特化结构在功能上联系在一起的概念,如此等等。这些概念的出现可能会像开始研究细胞膜那样推动着细胞膜结构的研究。从而在结构、功能和信使三方面取得较快的进展。

细胞膜

cell membrane

- 雪峰蜜桔是什么意思

- 雪峰蜜橘是什么意思

- 雪峰话旧图是什么意思

- 雪峰霜峰是什么意思

- 雪峰驼掌是什么意思

- 雪崖是什么意思

- 雪崖老人是什么意思

- 雪崩是什么意思

- 雪崩二极管是什么意思

- 雪崩型探测器是什么意思

- 雪川是什么意思

- 雪巢小集序是什么意思

- 雪巢赋是什么意思

- 雪帆是什么意思

- 雪帆子是什么意思

- 雪希是什么意思

- 雪帽是什么意思

- 雪幔是什么意思

- 雪幕是什么意思

- 雪幡是什么意思

- 雪幢是什么意思

- 雪庄是什么意思

- 雪床是什么意思

- 雪床子是什么意思

- 雪床庵是什么意思

- 雪庐是什么意思

- 雪庐和尚是什么意思

- 雪度是什么意思

- 雪庵是什么意思

- 雪庵与香岩寺是什么意思

- 雪庵和尚是什么意思

- 雪庵塔是什么意思

- 雪庵字要是什么意思

- 雪庵永字八法是什么意思

- 雪庵清史是什么意思

- 雪庵长语是什么意思

- 雪庵集是什么意思

- 雪康是什么意思

- 雪开眼是什么意思

- 雪弗龙公司是什么意思

- 雪弦是什么意思

- 雪弦寂寂听,茗碗纤纤捧。是什么意思

- 雪弹子是什么意思

- 雪弹子;雪蛋子是什么意思

- 雪弹弹是什么意思

- 雪形是什么意思

- 雪彩是什么意思

- 雪影是什么意思

- 雪径晴犹寒,烟江晚不潮。是什么意思

- 雪得斯白是什么意思

- 雪心堂是什么意思

- 雪怀子荔枝是什么意思

- 雪怕太阳草怕霜是什么意思

- 雪怕太阳草怕霜,过日子怕的是铺张是什么意思

- 雪怨是什么意思

- 雪恨是什么意思

- 雪惟韵竹词是什么意思

- 雪意是什么意思

- 雪意千山静,天形一雁高。是什么意思

- 雪意徘徊收腊尾,风光迤逦上花梢。是什么意思