红铃虫pink bollworm

钻蛀棉花蕾铃为主的害虫。学名Pectinophora gossypiella(Saunders),异名 Platyedra gossypiella(Saunders)。鳞翅目,麦蛾科。大洋洲有一近似种——澳洲红铃虫。此虫还可取食锦葵科的槿属、苘麻属、蜀葵属及田麻科、木棉科、豆科、大戟科、亚麻科、旋花科和蜗子葵科等70余种植物。红铃虫是棉花的重要害虫,由于各地气候条件、生产水平、栽培管理和为害程度的不同,造成损失差别较大; 即使虫量相同但年度间气候不同损失程度也不同。一般损失为10~30%。第一代红铃虫为害时花的被害率一般不高,第二代红铃虫为害棉铃随着虫量的增加渐重。一头幼虫侵入棉铃后平均能为害两粒棉子,棉铃的日龄越小被害的子数越多。红铃虫侵入棉铃后引起病菌发展而致僵瓣烂铃,在多雨高湿时远超过红铃虫本身所造成的损失。棉铃受害后,纤维拉力下降、短绒、杂质增加、品级下降。

分布规律 最早的记录见于印度(1843年),迄今世界上近80个产棉国中有71个国家受红铃虫为害,其范围都在40°N以南的棉区,尚未发现红铃虫为害的国家大多位于40°N以北及赤道以南的棉区。中国最早的红铃虫文字记载见于1908年清末农工商部出版的《棉花图说》。现除新疆、甘肃西北部的河西走廊及青海、宁夏外,各植棉区均有为害。为此红铃虫是中国国内检疫对象,苏联及东欧一些尚未发现红铃虫的国家也将其列为国际间检疫对象。

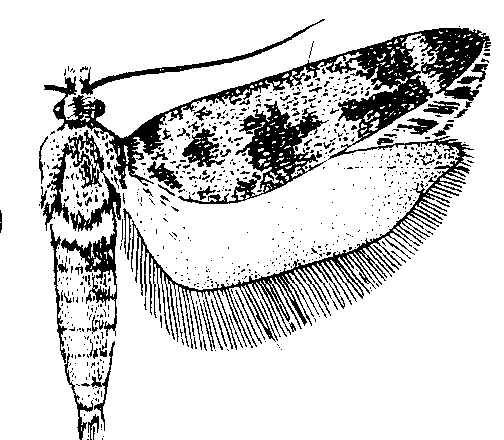

形态特征 成虫棕黑色,体长约6.5毫米,翅展约12毫米。前翅尖叶形,中部有2深黑斑,端部深褐色,沿外缘有长缘毛; 后翅透明较宽,外缘、后缘均有长缘毛。触角细长,基节有坚硬栉毛5~6根。下唇须粗壮,3节,向上弯超过头顶,形成明显的特征。卵椭圆,长0.4~0.6毫米,初产时乳白色,表面呈花生壳状,孵化前带红色。幼虫4龄,末龄体长11~13毫米,全体背板有明显的红或粉红色斑。上颚具4齿,腹足趾钩单序缺环,缺口向外呈马蹄状。蛹纺锤形,棕色,长6~9毫米,有细绒毛,末端有上弯的短臀棘,周围有刚毛数根。

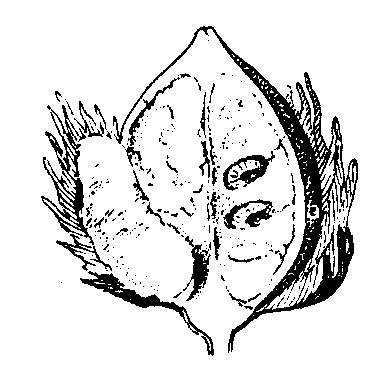

棉铃被害状

成虫

红铃虫

为害习性 越冬幼虫在5月份陆续化蛹羽化,成虫出现时间大致与棉花现蕾期相吻合。成虫昼伏在土块下或隐蔽处,傍晚后飞向棉株上部。多在羽化后1~3天的午夜后交配。多数雌蛾只交配1次,极少数可交配9次; 1头雄蛾最多可交配8次。雌蛾交配后即产卵,羽化后3~8天内产的卵占总卵数的80%以上,每雌产卵21~115粒,最多达500粒。温度低于20℃或高于35℃、相对湿度低于60%时停止产卵,25~32℃、相对湿度80%以上时最适于产卵。成虫平均寿命7~9天,最长可达52天。卵期4~6天,发育起点温度约15℃,有效积温为64日度。(见有效积温法则)。卵散产于棉株顶芽、嫩叶背面的叶脉附近。新孵幼虫蛀害花蕾,在蕾冠上留下针孔状蛀孔,幼虫取食花药、花粉,发育成熟。被害花蕾仍能开花,花瓣常被幼虫吐丝缠绕不能完全张开,形成玫瑰花状。成熟幼虫从花内爬出入土化蛹或在落地的枯花瓣内化蛹。被害花70%以上不能成铃。第一代羽化为成虫时棉株已开始结铃。成虫较集中产卵于铃基萼片下,一处产卵数粒或数十粒。初孵幼虫在2小时内钻入棉铃,表面留针孔状侵入孔,幼虫在铃壳内壁潜行一段,形成虫道,有时也能直接穿过铃壳内表皮侵入棉絮,引起铃壳内层增生形成瘤状突起。幼虫穿过棉絮取食棉子,一个棉铃内常有几头幼虫同时为害。幼虫老熟时,若棉铃尚未吐絮,则先将铃壳咬成直径2~3毫米的圆孔,然后脱孔落地化蛹;有时也能在圆孔内化蛹,孔口有一层薄丝掩盖,羽化时成虫穿孔飞出。2代幼虫因环境和营养条件不同,有的能继续发育到3代,有的开始滞育越冬。40°N以北棉区2代幼虫全部滞育越冬,年生3代的地区3代红铃虫的活动状况与2代相同,幼虫取食含水量少含脂肪量高的棉铃后,大都滞育越冬。26°N以南的一些棉区(如云南开远棉区),由于终年气温较高,11月份仍有部分幼虫化蛹,并有少量蛹在翌年2月份羽化,发生代数较多。幼虫侵入蕾或铃后不再转移为害,直至完成发育。蕾内幼虫历期约12天,铃内幼虫历期约16~19天。越冬代蛹期12天,其余各代9~10天,发育起点14℃,有效积温120日度。

发生规律 其发生为害与环境条件有关。

世代 红铃虫的发生世代随各地气候条件、有效繁殖天数(平均温度在20℃以上的天数)及棉花生育状况而异。中国棉区可划分4个类型的发生区; 40°N以北棉区为2代区,有效繁殖天数为70天左右; 34°~40°N之间为2~3代区,有效繁殖天数为80~100天;26°~34°N之间为3~4代区,有效繁殖天数为120~140天;18°~26°N之间为多代区,一年能发生5~7代,有效繁殖天数在240天以上。

种群消长 红铃虫的种群消长受环境影响很大。卵期和初孵幼虫常因大雨和天敌捕食有40~50%死亡。蛀害棉铃的幼虫,因棉铃的生育日龄影响其生存率,侵入铃龄16~20天的2代幼虫成活率为63%,铃龄21~25天的成活率为57%,铃龄26~30天的成活率为24%。取食铃龄高的幼虫也会因不能钻出内表皮而死在铃壳内。幼虫成活率与棉酚(gossypol)的形成有关,棉酚产生于棉株各部的腺体,棉子腺体在铃龄25天后逐渐增多,影响幼虫的生存。第一代卵较分散,每个蕾内只有1头幼虫,虫量积累较少。第二代发生时棉株已开花结铃,植株封行,适宜于成虫活动,产卵较集中,每个铃内虫量较多,种群数量迅速增长。第三代种群消长,取决于温度和棉株衰老状况,若温度在20~32℃、相对湿度在80%以上、棉株发育旺盛,种群数量继续增长; 若温度下降到20℃以下,棉株已进入成熟衰老期,种群数量即趋下降。

趋光性 成虫对普通灯光不敏感。波长为3 650埃的紫外光带对成虫有较强吸引力,用这种波长的黑光灯诱捕成虫效果好。上半夜雌雄蛾比例较接近,交配高峰在2~3时,交配后灯下雌蛾比例迅速下降。黑白双光源灯诱蛾效果比黑光灯更佳。

性信息素 雌蛾求偶时要释放红铃虫性信息素(Gossyplure),其化学成分为顺(Z)顺(Z)和顺(Z)反(E)7—11十六碳双烯1醇乙酸酯的两种异构体按1:1配比的化合物,已可人工合成,仅对红铃虫雄蛾有吸引性。根据田间红铃虫自然种群1:1的雌雄比,可利用性信息素诱蛾推测田间种群数量动态,以指导防治。从人工合成的化合物中也筛选出类似红铃虫性信息素的活性物质,如己诱(Hexalure),7—十六碳烯乙酸酯。其活性虽只及红铃虫性信息素的18%,由于合成方便、价格低廉,也有应用价值。

滞育 红铃虫为兼性滞育昆虫。多数棉区在棉株生长后期,随着棉铃的成熟、气温下降、日照缩短,在冬季到来之前进入滞育状态的幼虫比例迅速增加。非洲7°S~5°N之间的棉区幼虫未见滞育现象。滞育的原因是食物中的脂肪、水分和温度、光照的综合作用,其作用顺序为幼虫取食高脂肪量食物(成熟棉子)、低温(20℃以下)和短日照(14小时以下)。滞育幼虫体内脂肪含量高达17.8~20%,含水量54%; 非滞育幼虫脂肪含量为8.25%,含水量73%。呼吸作用随气温下降而减弱,2月份以后,呼吸量逐渐增加,脂肪开始分解,体内含水量升高,滞育幼虫开始复苏。

滞育幼虫耐寒力可用幼虫的过冷却点和冻结点表示。滞育幼虫的平均过冷却点为-15.4℃,冻结点为-8.7℃,虫体一经冻结即死亡。虫体在过冷却状况下的死亡率与低温的强度及持续时间有关: 环境温度在-15~-16℃时2小时、-13~-14℃时6小时幼虫全部死亡。不同棉区的滞育幼虫耐寒力有明显差别:云南、贵州(24°~27°N)的滞育幼虫耐寒力明显低于北京、锦州(40°N左右)的滞育幼虫。根据不同棉区冬季自然低温的强度和持续时间,中国可分为3种类型的越冬带:❶冬季低温达-16℃,并有连续30天在-5℃以下,滞育幼虫在自然状况下不能越冬。这类地区包括新疆、甘肃西北、陕西北部、山西北部及辽宁南部棉区。

❷冬季低温有时能达到上述指标,但年度间有波动,幼虫死亡率较高,采取越冬防治措施可得到明显效果。这类地区包括甘肃东南、山西南部、河北、山东、河南、安徽、江苏北部。

❸冬季低温一般不能达到上述指标,幼虫越冬死亡率的高低取决于温度波动范围。这类地区包括长江流域及其以南棉区。采取越冬防治可压低发生虫源数量,但还需辅以田间防治才能控制危害。

防治方法 ❶实行严格的检疫,防止红铃虫扩展蔓延。制定检疫法规对棉子及棉产品进行消毒处理。

❷在新侵入区释放辐射不育雄蛾,使自然雌蛾丧失生育能力,防止红铃虫借气流和风向扩散。

❸在已发生为害棉区,以消灭越冬虫源为基础,配合田间防治。如及时销毁棉秆枯铃深耕翻埋、种子消毒、培育早熟品种缩短棉花生育期以减少越冬虫量、药剂防治等。

❹利用天敌。红铃虫天敌有150种左右,中国已记录64种。150种中寄生天敌11科112种,多为幼虫寄生蜂,主要有红铃虫甲腹茧蜂、黑胸茧蜂、中国齿腿姬蜂、金小蜂等;捕食天敌33种,如中华草蛉、小花蝽、三色长蝽、大眼蝉长蝽、窄姬猎蝽、瓢虫、胡蜂等;恙螨2种,谷恙螨及食卵赤螨。蜘蛛3种,草间小黑蛛、八斑球腹蛛及三突花蛛。虽然红铃虫有多种天敌,但在自然条件下,这些天敌未能有效地控制红铃虫数量的增长。50年代曾利用金小蜂防治越冬红铃虫,减少了越冬虫源,减轻了第一代的为害,但金小蜂对暴露在墙表面的红铃虫寄生率较高,而对潜伏在缝隙内的寄生率较低。

❺利用红铃虫性信息素诱捕雄蛾进行监测、干扰红铃虫蛾的性信息联系,降低交配率以减少繁殖数量。

❻培育抗虫品种,如无蜜腺棉品种和短生育期品种的早熟栽培方法,可降低红铃虫越冬数量。

中国从红铃虫发生区的不同自然条件出发采用几种防治对策:❶黄河流域棉区冬季温度较低,采取集中贮花使越冬红铃虫处于自然低温环境中造成较高的越冬死亡率,可明显减少发生虫源,结合田间喷药治虫,红铃虫的为害可下降到不明显程度。40° N以北的棉区红铃虫在自然低温下不能越冬,防止人为地保护红铃虫过冬即可消灭其为害。

❷长江流域棉区越冬红铃虫不易全部消灭,除了在不同越冬场所如仓库、轧花厂、收花站及枯铃种子采用喷药、熏蒸、释放金小蜂等方法减少越冬虫源外,再根据田间发生数量喷药防治,如用拟除虫菊酯类杀虫剂,用性信息素监测蛾量或大面积内用敌敌畏毒土杀蛾等,均能收到较好效果。

红铃虫

pink bollworm

- 铁带是什么意思

- 铁帽是什么意思

- 铁帽子是什么意思

- 铁帽子王是什么意思

- 铁幕是什么意思

- 铁幞头是什么意思

- 铁干虬蜷是什么意思

- 铁干证是什么意思

- 铁干镠枝是什么意思

- 铁庄文集是什么意思

- 铁庄集是什么意思

- 铁床是什么意思

- 铁床阑单是什么意思

- 铁庐是什么意思

- 铁庐集是什么意思

- 铁庵是什么意思

- 铁庵文稿是什么意思

- 铁庵集是什么意思

- 铁弓是什么意思

- 铁弓七札是什么意思

- 铁弓缘是什么意思

- 铁弗匈奴是什么意思

- 铁弗氏是什么意思

- 铁弦是什么意思

- 铁弩是什么意思

- 铁弹是什么意思

- 铁弹丸是什么意思

- 铁强化酱油技术指南是什么意思

- 铁彦彪是什么意思

- 铁彩是什么意思

- 铁影壁是什么意思

- 铁律是什么意思

- 铁微粒对比剂是什么意思

- 铁心是什么意思

- 铁心了是什么意思

- 铁心亭是什么意思

- 铁心木肠是什么意思

- 铁心的家伙是什么意思

- 铁心的王八是什么意思

- 铁心眼儿是什么意思

- 铁心石头肠子是什么意思

- 铁心石肠是什么意思

- 铁心石腹何愁冻是什么意思

- 铁心肠是什么意思

- 铁心道人是什么意思

- 铁心铁意是什么意思

- 铁心铜炮是什么意思

- 铁心铜胆是什么意思

- 铁怕落炉,人怕落套是什么意思

- 铁恋是什么意思

- 铁恨是什么意思

- 铁恩铁克沙特墓葬是什么意思

- 铁懒是什么意思

- 铁戈是什么意思

- 铁戒尺是什么意思

- 铁战刀是什么意思

- 铁戟是什么意思

- 铁戳子是什么意思

- 铁户蜂是什么意思

- 铁扁担是什么意思