溶酶体lysosome

含有多种酸性水解酶并以酸性磷酸酶作为标记酶的细胞器。执行细胞的 “消化”功能,将外源性大分子、病菌、异物或衰老死亡的细胞碎片、破损的细胞器和过多的分泌颗粒等进行水解。溶酶体破裂,酸性水解酶进入细胞质,可引起细胞自溶。通过胞吐作用或其他方式,酸性水解酶被释放到细胞外时,可导致周围物质降解。溶酶体起源于内质网和高尔基复合体,广泛存在于动物细胞。植物细胞缺乏真正的溶酶体,但圆球体、糊粉粒和液泡等细胞器可起相当于溶酶体的作用,原核细胞内不存在溶酶体。

1949年,杜维(D.Duve) 等对大鼠肝细胞匀浆的超速离心各级组分进行生化分析时,首先发现其中含有酸性磷酸酶及其他几种酸性水解酶的组分。如果仔细制备样品,使细胞器不致过度损坏时,这些酶活性则不再表现,因此推测它们必定存在于某些尚未被描述过的细胞器中。直至1955年,杜维及其合作者才在电镜下确认这种细胞器,命名为溶酶体。随后发现酸性水解酶是其标记酶,可用细胞化学方法检测和定位。

形态结构 大小相差甚远,直径在0.25~0.8μm之间。呈圆形或椭圆形,少数形状不规则,围有一层单位膜。内容物的电子致密度不等,成均质状态,或含有结晶样物质及各种形状不同的作用底物。一般认为溶酶体的大小形态变化,在一定程度上与其内是否存在底物、底物种类以及它们被消化分解的程度有关。

化学组成 溶酶体膜厚约6nm,主要成分为脂蛋白,亦含有较多鞘磷脂,有抗水解酶的能力,可保护细胞,不致引起自溶。其稳定性对细胞完成正常生理功能具有重要意义。溶酶体所含的酶在酸性条件下才显活性,最适宜pH在3~6之间,现已发现约有50余种,如酸性磷酸酶、酸性脱氧核糖核酸酶、酸性核糖核酸酶、糖苷酶、芳基硫酸酯酶A和B、组织蛋白酶、胶原酶、脂酶和酯酶等。这些酶各具特异性,可分裂生物大分子中一定类型的键,几乎可以消化分解所有生物大分子,如蛋白质、核酸、多糖和脂类等。每一溶酶体只含有若干种酶。同一类型细胞处于不同生理状态时,其溶酶体所含酶的种类和浓度也可能有所不同。溶酶体内有时还存在一些非酶活性物质,如趋化因子、渗透因子、溶血素、吞噬素和杀菌物质等,它们可以在不同场合下,参与实现溶酶体的各种功能。

类型 可分初级溶酶体和次级溶酶体两种类型。初级溶酶体 从内质网和高尔基复合体上新分离出的溶酶体。呈小泡状,直径约25~50nm,其中只含有未被激活的酸性水解酶,无作用底物,亦称原溶酶体或不进行活动的溶酶体,其内容物呈电子染色均匀而致密的细颗粒状,在内容物与溶酶体膜之间常有一狭窄的空晕。

次级溶酶体 含有被激活了的酸性水解酶和相应的作用底物。由于它们正在进行降解作用,故称为进行功能活动的溶酶体。内容物非均质,往往含有形态多样化的结构,这是由于作用底物的种类及其被消化分解的程度不同所致。次级溶酶体有以下几种类型:

异溶酶体 作用底物为外源性,即经吞噬作用和胞饮作用摄入细胞内的各种大分子物质、细菌、衰老死亡的细胞及其碎片等。所形成的吞噬泡和胞饮泡与初级溶酶体并合成为异溶酶体(见胞吞作用)。

自溶酶体 作用底物为内源性,如退变崩解的细胞器、细胞质和内含物等。它们被细胞自噬形成自噬体,再与初级溶酶体并合成为自溶酶体。因此在形态上自溶酶体可能具有双层膜,外层为溶酶体膜,内层为作用底物的膜,如退变的内质网膜。

分泌溶酶体 初级溶酶体与积累过多的分泌颗粒并合而成,其数量随细胞的分泌活动不同而变化。当分泌活动受到抑制时,分泌溶酶体增多,如雌性哺乳动物停止授乳时,乳腺细胞内未释放的分泌颗粒就是通过形成分泌溶酶体的方式清除的。

在异溶酶体、自溶酶体和分泌溶酶体内,酸性水解酶将外来的异物、细胞本身退变的结构或过剩的分泌颗粒消化分解后,产生的可溶性小分子,如氨基酸、单糖和脂肪酸等透过溶酶体膜,进入细胞质基质,继续参与代谢或作为废物被清除。不能消化分解的、具有一定电子致密度的剩余物质则残留在溶酶体内,可再与另外的吞噬泡、胞饮泡、自噬体或多余的分泌颗粒融合,继续发挥消化分解功能。

不含活性酶,只含不能消化分解的作用底物残渣的溶酶体,称后溶酶体或残余体。有些残余体终生存留在细胞中,如神经细胞和心肌细胞中随着年龄增长而数量日益增多的脂褐质; 有的残余体内不能消化的残渣可以胞吐方式排出细胞外。

功能

营养作用 溶酶体能为细胞提供营养物质,在低等动物,特别是在单细胞动物中,它们是消化食物的主要场所。高等动物除出生后短时间内依靠溶酶体进行细胞内消化外,其后的主要功能意义并不在于取得营养物质,而是起到防御和清扫的作用。如巨噬细胞的溶酶体可消化分解吞噬的病菌和衰老的红细胞。

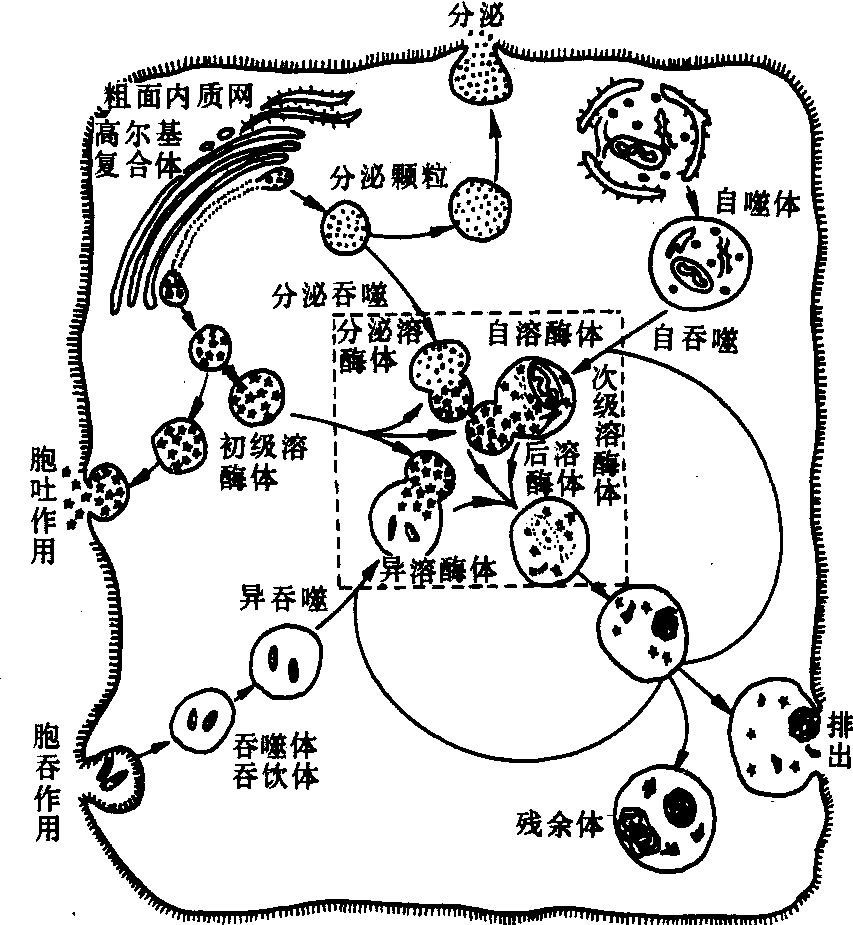

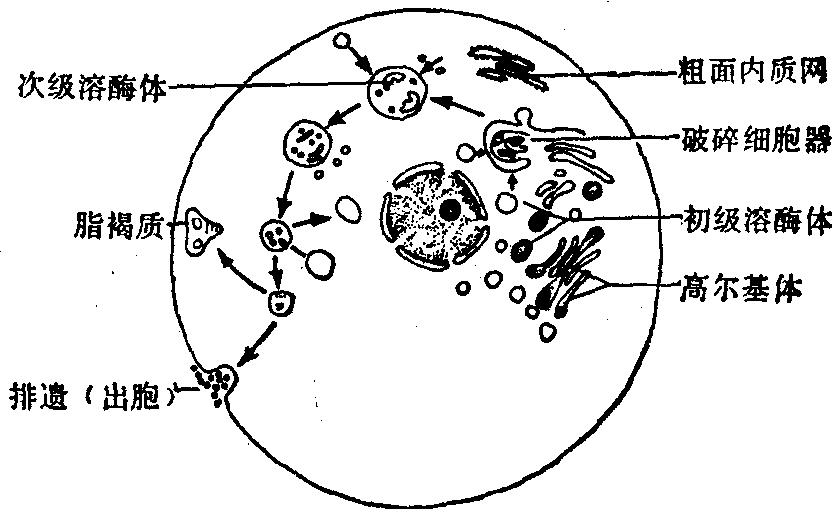

溶酶体形成与功能示意图

保卫作用 具有吞噬能力的细胞含有较多的溶酶体,可以及时杀死、处理和清除对细胞和机体有害的微生物及其他异物,对这些底物进行消化分解时还可保留抗原信息,因此不仅能防止病原扩散,同时在免疫活动中还可能起重要作用。

其他生理作用 甲状腺滤泡内无活性的甲状腺球蛋白被摄入细胞后,由溶酶体将其分解成为有活性的甲状腺素及三碘甲状腺原氨酸,而后被释放出来,进入血液发挥作用。精子的顶体也是一个大型溶酶体,当其内容物释放到精卵接触部位时,可将放射冠和透明带溶解,有利于精子进入卵内。骨的改建过程中陈旧骨基质的吸收、排卵时卵巢表面的破裂、母畜产后子宫的复原、断奶后乳腺的退化以及胚胎发育过程中一些暂时性器官(如蝌蚪尾部)的消失等,均需溶酶体参与; 或是其内容物被释放到细胞外,在狭小的范围内起作用; 或是溶酶体膜破裂,以引起细胞自溶的方式发挥作用。

影响溶酶体活动的因素 溶酶体膜的脆性、稳定性及其内容物排出的速度均与溶酶体的活动有密切关系。增加溶酶体膜脆性的因素称溶酶体活化因子,如缺氧、高温、休克、紫外线、超声波、交替冰冻和解冻以及细菌内毒素、硅酸盐和尿酸盐、维生素A过多或维生素E过少等; 增强溶酶体膜稳定性的物质称溶酶体稳定剂,如糖皮质激素、抗组织胺药物、胆固醇、秋水仙素和自身免疫因子等。临床上常利用能影响溶酶体活动的药物治疗某些疾病,如兽医使用维生素A治疗家畜粉碎性骨折,可能与其促进溶酶体的释放有关; 用小剂量四氯化碳杀灭肝片形吸虫的作用是: 当其被虫体吞食后,可破坏虫体消化道细胞内的溶酶体膜,使内容物逸出引起细胞自溶,虫体的消化机能遭到破坏,最终导致死亡。

溶酶体与疾病 溶酶体内先天性缺乏某种酶,以致不能降解相应底物,可导致该种物质的蓄积症。如肝细胞溶酶体内缺乏α-葡萄糖苷酶而引起Ⅱ型肝糖原蓄积症; 肺泡巨噬细胞吞噬空气中二氧化硅颗粒引起矽肺症,二氧化硅颗粒被摄入细胞后形成硅酸盐,可使溶酶体局部发生构变而破裂,引起整个细胞发生自溶,释放出的硅酸盐被健康的肺泡巨噬细胞吞噬后,又将重复同样过程。大量细胞的死亡刺激成纤维细胞分泌大量胶原,在矽肺中形成胶原结节; 由尿酸盐和石棉粉所引起的痛风和石棉肺的病理过程也有类似情况。其他如炎症、休克和肿瘤发生过程中若干环节也可能与溶酶体有一定关系。

溶酶体的形成与更新 与分泌颗粒的形成过程相似。酶蛋白在粗面内质网合成,经转运小泡送至高尔基复合体,经加工和浓缩后装配成小泡,脱离高尔基复合体即成初级溶酶体。初级溶酶体和次级溶酶体均可移向质膜,并在其接触处破裂,将含有的酶或未消化的残渣排出细胞外,溶酶体膜则并入细胞膜,溶酶体如此不断地生成、消耗而更新。

溶酶体lysosome

真核细胞内细胞器之一。由单层膜包被,直径约0.25~8nm,内含50多种水解酶,包括水解糖类、酯类、肽类和核酸等的酶。依其是否含有作用底物而分为初级溶酶体和次级溶酶体两类。只有在后者,这些水解酶才起作用。能消化分解外源性或内源性大分子物质,具有保护作用,并参与骨质更新、免疫反应、精子形成过程等,同细胞病理过程也有密切关系。

溶酶体

所有动物细胞和多数植物细胞含有的一种细胞器。1955年由杜维(D.Duve)发现。由约6 nm厚的单层膜围成的圆形或椭圆形颗粒。直径0.25~0.8 μm。溶酶体内现已发现50多种酶类,溶酶体所含的酶类在酸性条件下才显现活性,适宜pH3~6。溶酶体分初级溶酶体和次级溶酶体2种类型。

溶酶体rongmeiti

广泛存在于动植物细胞中一种由单层膜围成的泡状结构。其中含有多种酸性水解酶。溶酶体有两种类型:初级溶酶体是由高尔基体扁囊边缘膨大而分离形成的泡状结构,其中含有的各种水解酶处于没有激活的状态;次级溶酶体是初级溶酶体与吞噬小泡融合而成的,其中的各种水解酶正进行着消化作用。溶酶体的主要功能是进行细胞内消化,既分解由外界进入细胞的物质,也消化细胞内破损的细胞器碎片,对细胞有营养和防御作用。在某些刺激或生理条件下,溶酶体膜破裂,则导致细胞自溶而死亡。

溶酶体lysosome

系所有动物和多种植物细胞中含有的一种细胞器。在电子显微镜下观察是一些球形的小颗粒,外包单层界膜,大小不一,直径250Å~0.8μm。溶酶体内含有多种酸性水解酶。其功能是消化、分解各种生物大分子物质。

溶酶体

细胞中为单层膜所包围的、内含水解酶的细胞器。具有全面消化和降解物质的功能。

溶酶体

是细胞质中的细胞器。它是单层膜包绕,内含各种酸性水解酶的膜性结构。溶酶体由粗面内质网制造,经高尔基复合体加工后,再游离到细胞质内。溶酶体除含有水解酶之外,还含有来自吞饮和吞噬的物质。这些物质有来自细胞外的,如蛋白质、核酸、脂类、病毒、色素等;也有来自细胞内的,如内质网、核蛋白体、线粒体等。溶酶体的功能是担负着细胞的消化任务。所包含的物质经水解酶水解变成可溶性物质,如二肽和氨基酶等,然后被利用或排出细胞外。不能被消化的物质,如铁血黄素、脂褐素、炭末等,则仍残留在溶酶体内。所以溶酶体可视为细胞的“消化器官”。

溶酶体lysosome

在吞噬细胞的胞浆中含有许多溶酶体。溶酶体表面包有一层薄膜,内含30多种酶和活性物质,其中主要是水解酶,可将进入吞噬细胞中的异物水解。

溶酶体

溶酶体是细胞质内由膜包裹并含有多种水解酶的小体。它的主要功能是细胞内或细胞外的消化作用。在细胞内它主要消化吞食或吞饮入细胞内的物质,或细胞自身的结构。在细胞外,它释放水解酶消化细胞周围的物质。

溶酶体是根据它含酶的特点而发现的。De Duve在1949年从破碎细胞的匀浆分级离心,分离出介于线粒体和微体之间的颗粒,它具有高浓度的酸性磷酸酶和其它水解酶。1955年确认它是细胞的一种新成分而命名为溶酶体。在温和条件下分离出的溶酶体,不能显示它的酶活性,要经过清洁剂的处理才能充分测出。因而推测颗粒外必有膜保护,电子显微镜的观察证实了此点。

溶酶体(图1)的大小形态差别很大,约0.4μm,外有单层膜包裹,内容物是多种多样。其中或是大小堆集的颗粒、空泡、晶体,或是膜片。鉴别它的标准是它的化学特性,用细胞化学方法显示它的酸性磷酸酶、β-葡糖苷酸酶、芳基硫酸酯酶、N-乙酰-β-氨基葡糖苷酶、5-溴-4氯-吲哚醋酸酯酶等作为识别它的标记。至今已发现溶酶体含有50多种水解酶,包括水解糖类、酯类、肽类、核酸等大多数的生物物质的酶。这些酶的适宜的pH为酸性。这些水解酶在正常溶酶体中由膜包裹与细胞中的生物物质隔开;一旦膜破裂,将酶释放则导致细胞自溶。因此,溶酶体膜是十分稳定的。脂溶性维生素A、K、D、E和类固醇性激素使其脆弱,而可的松和氢化可的松类的抗炎症药物可以加强膜的稳定性。

图1 溶酶体

LY.溶酶体 N.细胞核

溶酶体(图2)可分为初级和次级溶酶体。刚形成的是初级溶酶体,体积较小,内容物呈均质状,电子密度较低,尚未表现出功能,处于贮备阶段。溶酶体的各种酶由核糖体合成,汇集在内质网内再进入高尔基复合体,此时才显示出酸性磷酸酶活性。初级溶酶体由高尔基复合体的成熟面出现,所含的酶不同。次级溶酶体才显示出各种酸性水解酶。用氚标记的亮氨酸可追踪初级溶酶体形成的经过。在电子显微镜下可见标记物按照内质网→高尔基复合体→溶酶体的顺序出现。在溶酶体出现的区域,高尔基复合体成熟面的附近有显示酸性磷酸酶活性的池,称为GERL,意为高尔基复合体附近生成溶酶体的内质网区。

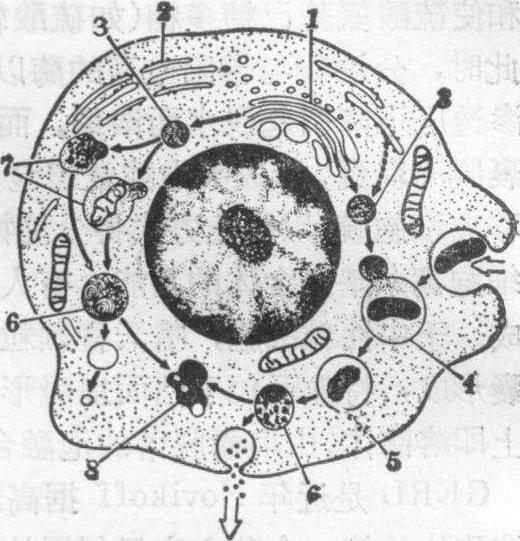

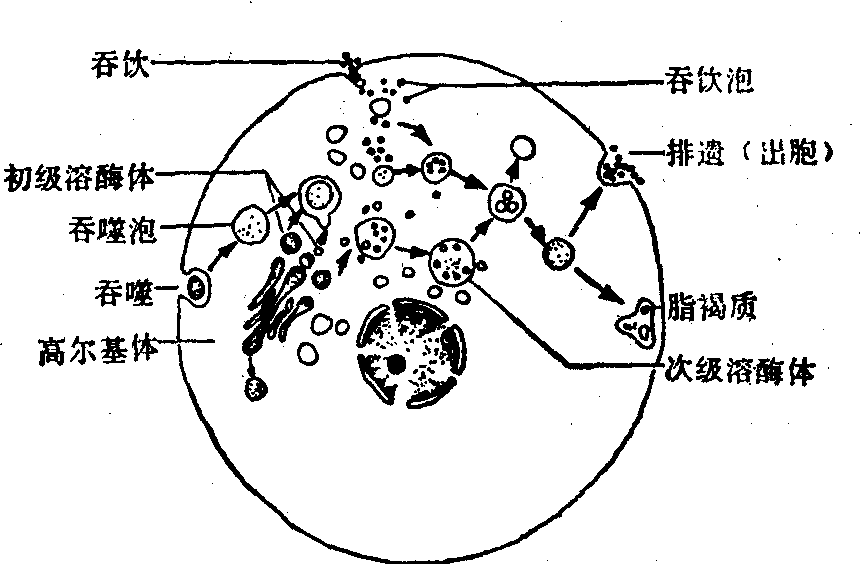

图2 溶酶体、自噬泡、吞噬泡和残余体等的衍变关系示意图

黑箭头示它们的衍变关系。空心箭头示吞噬(胞纳)作用和出胞作用。1.高尔基复合体 2.内质网 3.初级溶酶体 4.吞噬泡(体) 5.异噬体 6.残余体 7.自噬体(自溶体) 8.脂色素颗粒

次级溶酶体是含有其它被消化的物质并显示酸性磷酸酶活性的小泡。被消化物质有外源性的和内源性的。外源性的是指被细胞吞噬的物体,如巨噬细胞,白血球吞噬的异物或细菌。内源性的是指细胞本身的结构,如衰老的线粒体。外源性的名异噬体,内源性的称自噬体或自溶体。次级溶酶体是由初级溶酶体与吞噬体融合形成,包裹在次级溶酶体的异物经过水解,可溶性部分渗出膜外,不能消化的部分,存在次级溶酶体内,称为残余体。如残留的是脂类,在细胞内聚集成为脂褐素或衰老色素。

自噬作用是细胞当机能减退,自行调整内部结构和机能的必要手段。这是清除细胞内衰老或多余的细胞器的一种正常现象。细胞器不断地更新,衰老的线粒体、内质网和核糖体被膜包裹,成为自噬体。膜多为双层,提示它可能来自滑面内质网。自噬体然后与初级溶酶体融合成次级溶酶体,自噬的物体逐渐被水解消化。当细胞受某种刺激或药物作用而引起机能亢进,大量细胞器增生,一旦这些作用消失,细胞恢复正常机能水平时,多余的细胞器则转变为自噬体而被清除。如肝细胞在停止服药后,由药物引起的解毒作用逐渐恢复时,多余的线粒体和核糖体被膜包裹而形成自噬体。分泌细胞在机能减退或受抑制时,多余的分泌颗粒也通过自噬作用清除,这常见于腺垂体。甲状腺滤泡胶体内储存的是甲状球蛋白,当分泌时,通过吞噬作用再进入细胞,与溶酶体结合,经蛋白酶水解产生甲状腺素和三碘甲腺原氨酸。

溶酶体的细胞外消化作用在破骨细胞最明显。在骨的改建过程中,或在甲状旁腺的刺激作用下,破骨细胞的溶酶体释放大量酶分解骨质。胚胎期暂时性的结构,如女性的Wolff管和男性的Muller管,蝌蚪的尾等,它们的整个细胞和细胞外物质的清除,也是借助溶酶体的细胞外消化作用。又如女性子宫内膜的周期性变化,尤其是分娩后子宫的重量,几天内由2kg恢复到孕前50g,大量的吞噬细胞利用细胞内和细胞外消化作用,清除多余的组织和细胞。精子的顶体,也是在高尔基复合体区生成并含蛋白酶、透明质酸酶和酸性磷酸酶的结构,在受精时,将这些酶释放到卵子周围,消化透明带,为精子开辟进入卵子的孔道。顶体也是一种溶酶体。

溶酶体因遗传而缺少某种酶,使细胞内某种物质不能水解堆集在细胞内,而致成积累病,如缺少α-葡糖苷酶,糖原不能水解为葡糖,则使肝和肌细胞中糖原积累。现已发现有20种左右这类的病。大多数是因有关糖脂或多糖水解所需的酶的遗传性缺失而致成积累病(见表)。

溶酶体某种酶缺乏所致的疾病

| 病 名 | 积累物质 | 缺失的酶 |

| Pompe病 Gaucher病 Niemann-Pick病 Krabbe病 乳糖神经酰胺积累病 Fabry病 Tay-Sachs病 全身化神经节苷脂过多症 | 糖原 葡糖脑苷脂 鞘磷脂 半乳糖脑苷脂 乳糖神经酰胺 三己糖神经酰胺 神经节苷脂GM2 神经节苷脂GM1 | α-葡糖苷酶 β-葡糖苷酶 鞘磷脂酶 β-半乳糖苷酶 β-半乳糖苷酶 α-半乳糖苷酶 氨基己糖苷酶 β-半乳糖苷酶 |

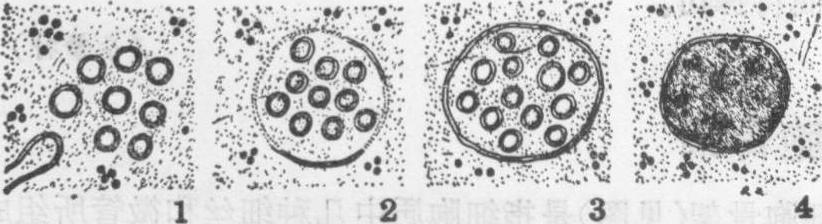

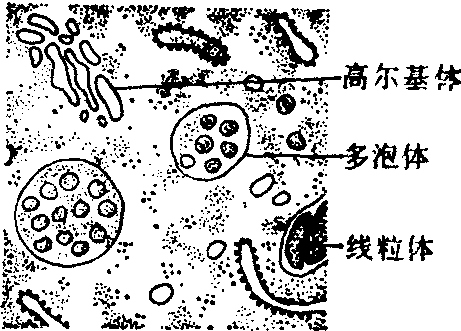

另一种溶酶体叫做多泡体,是球形,有界膜包裹,直径0.5~3.0μm,内含数目不定的小泡,内含电子密度低的基质。多泡体基质含酸性磷酸酶活性,但小泡内无酶活性。多泡体的来源尚无定论,图3是它与溶酶体关系的一种假说。

图3 多泡体形成与溶酶体的关系

1.由高尔基复合体分离出的小泡 2.小泡周围形成单位膜 3.小泡由单位膜包裹成多泡体 4.小泡解体成为溶酶体

溶酶体

溶酶体为细胞内的一种细胞器,外被单位膜,内含多种酸性水解酶,能分解各种内生性或外源性物质,被视为细胞内的消化装置。

1955年有人注意到大鼠肝脏中的酸性磷酸酶均分布于密度比线粒体低的另一类颗粒上。后来,又发现另一些酸性水解酶也都集中于这种颗粒上。这种颗粒经过细胞化学鉴定和电子显微镜观察,1956年明确为细胞器,并定名为溶酶体。现已知,所有动物细胞(除成熟的红细胞外)和许多植物细胞均有溶酶体。它是细胞普遍存在的一种细胞器。溶酶体呈圆形或卵圆形,大小不一,常见直径为0.2—0.8μm。它是一种囊状结构,由一层厚约6nm的单位膜所包围。内部基质含有多种高浓度的酸性水解酶。溶酶体的形态和体积不仅在不同细胞中不同,即使在同一细胞中也不一样。这是由于它们所消化和贮存的物质各异而造成的。在不同细胞中、溶酶体含量差别很大,肝窦内皮细胞、培养细胞和病变细胞内的溶酶体数目较多,在肌肉细胞含量则甚少。许多研究表明,溶酶体在细胞的正常生理活动、病理过程和药理作用等方面都具有非常重要的作用。

溶酶体的酶类 溶酶体中含有40种以上的酸性水解酶,均在pH3—6的环境条件下呈现活性,溶酶体中的酶类能水解蛋白质、脂类、糖类、核酸和磷酸等 在活细胞中,这些水解酶局限于溶酶体之内而不外逸。只有被水解的物质进入溶酶体内部时,它们才发挥作用。常见的溶酶体酶有:酸性RNA酶、酸性DNA酶、酸性磷酸酶、蛋白磷酸酶、组蛋白酶、氨基肽酶、胶原酶、α-葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、α-甘露糖苷酶、β-半乳糖苷酶、葡聚糖酶、透明质酸酶、溶菌酶、酸性脂肪酶、磷脂酸磷酸酶和芳香基硫酸酯酶等。每种细胞的溶酶体内所含水解酶的种类和数量各不相同。例如,白细胞的溶酶体中含有溶菌酶,用以分解细菌的细胞壁。但在肝细胞的溶酶体内便没有此酶。又如脾脏细胞中的酸性RNA和组蛋白酶的含量比肾细胞高得多。

溶酶体的种类 1966年有人根据溶酶体内是否含有作用底物而将其分为初级溶酶体和次级溶酶体两大类。

初级溶酶体 是刚形成的,仅含水解酶,没有作用底物,为功能不活跃的溶酶体,一般细胞中均可出现。外被单层膜,内含不同电子密度的基质,直径为25—50nm,白细胞中的特殊颗粒便是典型的初级溶酶体。

次级溶酶体 当初级溶酶体与细胞的自身产物或细胞摄入的物质相作用时,便形成次级溶酶体,即功能活跃的溶酶体。次级溶酶体又可根据其作用底物的来源不同,分为自溶性溶酶体、异溶性溶酶体和混合性溶酶体三种类型。

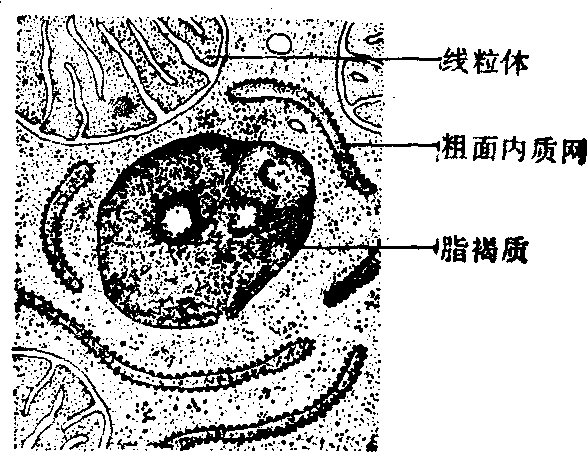

(1)自溶性溶酶体:它的作用底物来自细胞内衰亡和崩解的细胞器或局部细胞质。他们由单层膜包绕、内部常含有未分解的线粒体、高尔基体和内质网等细胞器或脂类、糖原等细胞包含物。自溶性溶酶体存在于正常细胞中,它们在消化、分解自然更替的一些细胞内结构上起到重要作用。当细胞受到药物作用、射线照射和机械性损伤时,其数量会明显增多。在病变的细胞中,常可见到自溶性溶酶体(图1)。

(2) 异溶性溶酶体: 它的作用底物是经由细胞的吞饮或吞噬而摄入细胞内的外源性物质,其中包括细胞和一些大分子物质。如细菌、红细胞、血红蛋白、铁蛋白、酶和糖原颗粒等。异溶性溶酶体常见于网状内皮系统的细胞、白细胞、肝细胞和肾细胞等(图2)。

(3) 混合性溶酶体:它的作用底物既有内源性的,又有外源性的物质,例如:肾细胞内的混合性溶酶体内既含有来自细胞内的膜性结构,又包括外源性的血红蛋白。

图1 细胞内自溶性溶酶体的形成、转化与排出

图2 细胞内异溶性溶酶体的形成与转化

(4)残余小体: 当次级溶酶体的消化、分解作用到达最后阶段时,由于水解酶的活性下降,还残留一些未被消化的物质,形成电子密度较高的残余物,称为残余小体。残余小体实为末期的次级溶酶体。常见的残余小体有脂褐质(图3)、含铁小体和髓鞘样结构等。具有代表性的脂褐质见于神经细胞和心肌细胞中,为形状不规则,围以单层界限膜的小体。其内容物电子密度较高,色调较深,但常含有浅亮的脂滴。神经细胞内的脂褐质随着细胞生存时间的延长,其数目也逐渐增多,含铁小体被以单层膜,内部充满电子密度高的含铁颗粒,颗粒直径5—6nm。一个较大的或成群而较小的含铁小体,即为光学显微镜下的含铁血黄素颗粒。含铁小体存在于正常网状内皮系统细胞或机体摄入大量铁质情况下的吞噬细胞中。髓鞘样结构的特点是,它所含有的膜性成分,呈网状或指纹状排列。髓鞘样结构可以现于正常细胞之中,如网状内皮系统的细胞、大肺泡细胞等。在病变细胞,如肿瘤细胞和病毒感染的细胞中髓鞘结构的数目增多。

图3 脂褐质

(5) 多泡体: 多泡体也是常见的次级溶酶体。多泡体直径0.2—0.3μm,被以单层界限膜,内有许多小泡,基质显示酸性磷酸酶活性。由于基质的电子密度不同,可有浅淡的或致密的多泡体(图4)。通常可在神经细胞、盐酸细胞和卵母细胞等的细胞质中观察到。

图4 多泡体

溶酶体的形成 溶酶体的形成过程颇似细胞分泌颗粒的形成过程,溶酶体的酶蛋白是在粗面内质网的核糖体上合成的,其具体过程是,由氨基酸脱水缩合而成的多肽链,经由粗面内质网膜上的小孔进入内质网腔内,而后形成酶蛋白。贮存于粗面内质网腔内的酶蛋白,在内质网不断并入并形成高尔基体的过程中,在高尔基体内被浓缩和加工,最后,含有酶蛋白的囊泡从高尔基体脱离,而成为溶酶体,即初级溶酶体。但是,也有人认为溶酶体是由粗面内质网移行的滑面内质网出芽生成的小泡,在高尔基体附近直接浓缩而成。

次级溶酶体的形成方式主要有两种: 一是初级溶酶体与含有细胞内膜性结构或其他物质的自噬体并合而成;另一是初级溶酶体与异噬体相接触,逐渐相互融合而形成。异噬体包括经细胞的胞饮作用,生成的吞饮泡和由细胞的吞噬作用形成的吞噬泡。细胞的胞饮作用和吞噬作用统称为入胞作用。吞饮泡内主要含有蛋白质、脂肪及其他一些无明显形态结构的物质,而吞噬泡内则主要含有各种颗粒、病毒、组织碎片甚至细菌等。残余小体由次级溶酶体中未被完全消化的遗留残渣形成。最后,经由出胞作用被排除细胞之外。但也有被存留于细胞内的残余小体,这些残余小体已不再含有酸性水解酶。对髓鞘样结构的形成有两种看法:一种认为:是由于溶酶体内的膜性成分未被完全消化所致。例如,当机体用药后,肾细胞会出现大量髓鞘样结构。这可能是因为药物与细胞内的膜性成分结合后,膜性成分不易被溶酶体完全消化而造成;另一种看法则认为:可能是由于溶酶体中的一些未能完成代谢的脂类物质水化后而形成。一般认为多泡体是由许多吞饮泡在细胞质内聚集并合而成; 但也有人认为: 可能是来自高尔基体小泡的初级溶酶体群集而成。

溶酶体的功能 溶酶体除具备消化分解各种物质和保护细胞的作用之外,还与细胞激素的生成、机体的器官组织变态和退化有一定关系。

消化、分解功能 溶酶体能消化、分解经入胞作用摄入细胞内的各种物质和细胞内衰亡或损伤的各种细胞器等。经入胞作用形成的吞饮泡和吞噬泡以及细胞内的自噬泡可以与初级溶酶体并合成次级溶酶体。次级溶酶体内的水解酶,能将各种大分子物质分解为二肽或游离氨基酸,把核酸分解为核苷和磷酸,使碳水化合物分解为寡糖类和单糖,将中性脂肪分解为甘油和脂肪酸等。这些经分解而生成的可溶性小分子物质,能透过溶酶体膜进入细胞基质,重新参加细胞的物质代谢。一些未被完全消化的物质残留下来,成为残余小体。

对细胞的保护作用 溶酶体能消化分解侵袭细胞的病毒和细菌,以及细胞内崩解的细胞器等,以防止细胞受到损害和避免细胞的正常生命活动受到障碍,特别是当机体受到创伤或发生炎症时,溶酶体在清除细胞碎片和消灭细菌方面均发挥重要作用。溶酶体内含有多种水解酶,但其外膜能抵御酶的分解,并能防止酶进入细胞基质内,从而保护了细胞免于自身消化。

参与激素的生成 甲状腺素便是在溶酶体的参与下形成的,由甲状腺滤泡上皮细胞合成的甲状腺球蛋白分泌到滤泡腔内被碘化后,再被吸收到滤泡上皮细胞内形成大胶滴。大胶滴与细胞内的溶酶体互相溶合后,溶酶体中的蛋白酶将碘化甲状腺球蛋白水解而成甲状腺素。然后,再通过细胞基部进入血液中。

参与机体的器官、组织变态和退化 两栖类蝌蚪变态时的尾部吸收,哺乳类子宫内膜的周期萎缩,皆与溶酶体的活动有密切关系。电子显微镜下观察到处于变态过程的两栖类蝌蚪尾部的肌组织内,具有发达的巨噬细胞,其中含有丰富的溶酶体。据认为蝌蚪尾的吸收与巨噬细胞的活性增强有关。在哺乳类当受精卵着床于子宫内膜时,子宫内膜便继续发育,但在没有受精时,子宫内膜便萎缩。子宫内膜萎缩时,巨噬细胞和吞噬细胞的活性明显增强,细胞内的溶酶体也变多。这些含有大量溶酶体的细胞在分解破碎物质过程中起着重要作用。

协助精子与卵细胞受精 由高尔基体演变来的精子顶体,实为溶酶体,顶体内含有透明质酸酶、蛋白酶和酸性磷酸酶等。这些酶能溶解卵细胞周围的滤泡细胞,有利于精子进入卵细胞内。溶酶体还能调节某些分泌细胞的活动,如胰腺细胞的溶酶体能消化分解细胞内无用的分泌颗粒,以便重新利用。

对骨质的更新作用 在骨发生、骨再生过程中,溶酶体对骨质的更新起到重要作用。破骨细胞的溶酶体酶能被释放至细胞外,吸收和清除陈旧的骨基质。溶酶体酶释放的具体过程,可能是:细胞膜内的环化酶活性发生改变后,随着cAMP的增加,蛋白质激酶被活化,而引起微管及周围蛋白质的磷酸化,其结果微管发生聚集,致使溶酶体向细胞膜方向移动,并与细胞膜相互融合,而后溶酶体内的水解酶便被排除细胞之外。

溶酶体与疾病 溶酶体与机体的某些疾病关系密切。因为溶酶体的消化功能不论减弱或增强都会影响到细胞的正常生命活动而引起细胞病变,并进一步导致机体发生疾病。

现已证实,人体矽肺的形成原因,主要是溶酶体受到了破坏,由肺吸入的二氧化矽,被巨噬细胞吞入后,形成吞噬泡,再与初级溶酶体结合成为次级溶酶体。次级溶酶体内矽酸分子能以其羧基与溶酶体膜上的受体分子产生氢键,使膜变构而破裂,以致大量水解酶和矽酸流入细胞质内,引起巨噬细胞死亡。巨噬细胞的不断死亡会诱导成纤维细胞的增生,而使吞入二氧化矽的部位出现胶原纤维结节,以致降低了肺的弹性,妨碍了肺的功能而形成矽肺。机体发生的炎症也与溶酶体有一定关系。白细胞溶酶体中的成分,能促使肥大细胞释放组织胺,而导致炎症时出现渗出和水肿。溶酶体能和其他因素一起引起炎症时机体体温升高和毛细血管通透性的增强,在炎症情况下,由于溶酶体膜的破裂,各种水解酶进入细胞质内分解细胞各种成分,而引起细胞的自溶。

由于发现一些疾病与溶酶体膜的破裂有关,所以,近年来研究了影响溶酶体膜的因素。研究结果发现许多能保护或破坏溶酶体膜的物质,都是脂溶性的,它们很可能作用于溶酶体的脂蛋白膜。现已知,可的松、氢化可的松和皮质激素等对溶酶体膜具有稳定作用,能保护溶酶体膜免遭破裂,而达到治疗目的。例如,在休克时,胰腺细胞的溶酶体膜会由于缺氧而破裂,释放出心肌抑制因素。此时,如能应用大量的糖皮质激素,保持溶酶体膜的完整。减少心肌抑制因素,便可降低休克患者的死亡率。而另一些因素,如孕酮、内毒素、维生素A、维生素E、蛋白酶及X线等,都能增加溶酶体膜的脆性,而促进溶酶体膜破裂。例如,过量的维生素A能引起软骨和骨组织中溶酶体酶的释放。所以,高剂量的维生素A能造成自发性骨折和其他损害。今后也有可能应用上述两类不同性质的物质来保护有用的细胞和消除有害的细胞。

溶酶体常常会由于摄入过多的物质或含有不能消化的物质,或者由于酶的活力减弱而发生过载现象。在肾炎患者,由于肾小管上皮细胞的胞饮作用亢进,吞饮了过多的物质,超过了溶酶体所能消化、分解的程度,而造成溶酶体过载,另外,机体服用某些药物之后,由于药物抑制了溶酶体某些酶的活性,在肝细胞和肾细胞内也可出现溶酶体过载现象。

现已发现有二十几种先天性溶酶体病是由于溶酶体缺乏某些酶所致。由于溶酶体缺乏某些酶,相应的作用底物不能被消化,而积累于溶酶体内,从而造成代谢障碍,而导致疾病的发生。例如、Ⅱ型糖原蓄积病是由于患者的溶酶体内缺乏α-1,4-葡萄糖苷酶,不能分解蓄积于溶酶体内的糖原,结果溶酶体愈变愈大,以致大部分细胞质被溶酶体所占据;又如,在动脉粥样硬化,胆固醇酯在动脉壁的蓄积,可能与动脉壁平滑肌细胞中的溶酶体缺乏胆固醇酯酶有关。

有些研究工作者提出溶酶体与癌的发生有关。有人应用电子显微镜放射自显影技术,观察到亲癌物质进入细胞之后,先贮存于溶酶体内,然后再与染色体整合。也有人提出:最有效的致癌辅助因子,如巴豆油,一定种类的去垢剂和高氧水平等都会影响溶酶体膜的通透性。还有人证实:作用于溶酶体膜的物质,也能诱发细胞发生异常分裂。上述研究资料虽然认为溶酶体与癌发生有关。但究竟是否有直接关系,尚待深入研究。利用溶酶体酶能使细胞自溶的特性来治疗癌症。一些实验研究证明,溶酶体活化剂与抗癌药物配伍使用,能够提高抗癌药物的治疗效果。

溶酶体

lysosome

- 重阳教化集是什么意思

- 重阳木是什么意思

- 重阳木锦斑蛾是什么意思

- 重阳登高是什么意思

- 重阳登高是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节是什么意思

- 重阳节诗帖是什么意思

- 重阴是什么意思

- 重阴是什么意思

- 重阴是什么意思

- 重阴必阳是什么意思

- 重阴房是什么意思

- 重阴重阳是什么意思

- 重霞阵是什么意思

- 重露成渭滴,稀星乍有无。是什么意思

- 重露覆千花,繁香凝畦圃。不忍日将晞,散逐微风去。是什么意思

- 重音是什么意思

- 重音是什么意思

- 重韵是什么意思

- 重韵是什么意思

- 重韵是什么意思

- 重颁《帝国大学令》是什么意思

- 重验是什么意思

- 重齿音是什么意思

- 重龈是什么意思

- 重龈是什么意思

- 重龈是什么意思

- 重龙山北崖造像是什么意思

- 野是什么意思

- 野是什么意思

- 野是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香是什么意思

- 野丁香根是什么意思

- 野丁香根是什么意思

- 野丁香根是什么意思

- 野上弥生子是什么意思

- 野上弥生子是什么意思

- 野云低度水,檐雨细随风。是什么意思

- 野云沟古遗址是什么意思

- 野云浆是什么意思

- 野亚麻是什么意思

- 野亚麻是什么意思

- 野京豆是什么意思

- 野京豆是什么意思

- 野亭春还杂花远,渔翁暝踏孤舟立。是什么意思

- 野亭花淡淡,沙岸草离离。是什么意思