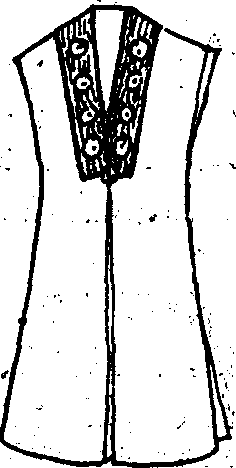

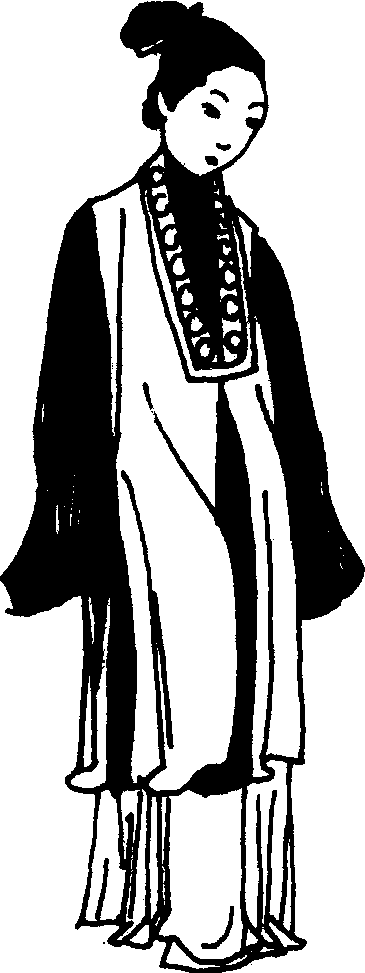

比甲bǐ jiǎ

一种没有袖子的对襟马甲,式样较后来的马甲为长。明代中叶,妇女穿著比甲成风尚,尤其流行在年轻妇女中间。《金瓶梅》第七十八回: “西门庆烧了老婆身上三处香,开门寻了一件玄色段子妆花比甲儿与他。”

(例)

❶穿一件织金官绿紵丝袄,上罩着浅红比甲。(二十三·291·)

❷发盘云髻似堆鸦,身穿绿绒花比甲。(八十二·1044·)

比甲

即马甲、马夹。

比甲

明清时青年妇女间流行的一种长外衣。产生于元代。《元史·世祖后察必传》:“(后)又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两袢,名曰比甲,以便弓马。时皆效之。”但到明时已成为北方中青年妇女的日常便服,式样已有改变,基本特点是对襟、无袖、两侧开衩、衣长至膝或略下,在胸前用异色料缀两条宽阔的对称垂下的直领襟,并在领襟下用一颗纽扣扣搭住双襟。此衣在小说中出现极多(初见于第三回),第十五回元宵看灯,西门庆诸房妇女,“李娇儿是沉香色遍地金比甲,孟玉楼是绿遍地金比甲,.潘金莲是大红遍地金比甲,……搭伏定楼窗往下观看。”色彩各异,且都是用织金锦制就,材料十分精美、华贵。

元代一種無領無袖便於騎射的衣裝。類似前代的裲襠、半臂,後世稱背心、坎肩。《元史·后妃傳一·世祖后察必》:“又製一衣,前有裳無衽,後長信於前,亦無領袖,綴以兩襻,名曰比甲,以使弓馬,時皆倣之。”《金瓶梅詞話》第二十七回:“李瓶兒是大紅蕉布比甲,金蓮是銀紅比甲,都用羊皮金滚邊,妝花楣子。”清·蒲松齡《聊齋志異·胡大姑》:“視之,[女子]不甚修長,衣絳紅,外襲雪花比甲。”何垠注:“比甲,半臂也,俗呼背心。”

比甲bǐ jiǎ

背心,马褂。《元史·世祖后察必传》:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰~~。”

比甲bǐjiǎ

元代产生的一种便于骑射类似背心的服装。明清时平民妇女流行穿着,尤其是年轻妇女。基本特点是对襟、无袖、两侧开衩、衣长至膝或略下,在胸前用异色料缀两条宽阔的对称垂下的直领襟,并在领襟下用一颗纽扣扣搭住双襟。穿时罩于衫袄之外,穿着便利。《元史·后妃传一·世祖后察必》:“(后)又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之。”明沈德符《万历野获编》卷一四:“元世祖后察必宏吉剌氏创制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲。盖以便弓马也。流传至今,而北方妇女尤尚之。”《西游记》第二十三回:“穿一件织锦官绿纻丝袄,上罩着浅红比甲。”《金瓶梅词话》第七十八回:“孟玉楼与潘金莲两个都在屋里……一个是绿遍地金比甲儿,一个是紫遍地金比甲儿。”《聊斋志异·胡大姑》:“视之,不甚修长;衣绛红,外袭雪花比甲。”清何垠注:“比甲,半臂也,俗呼背心。”

.jpg)

比甲

比甲

是明代妇女的一种装饰,形状为一种加长的背心或马甲。其具体款式为无袖、无领、对襟,两旁开气穿在衫袄之外的长背心。在元代,比甲的款式则有所不同,其款式为前短而后长,其他的没有什么变化。《元史》中记载:“又制一衣,前有裳无袵,后长倍于前,亦无领袖,缀以两袢,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之。”在元代,穿比甲的妇女不多见,明代至清初则在妇女中间很为流行。

比甲

比甲

蒙古族“坎肩”式无袖上衣。产生于元代,据传为忽必烈察必皇后所制。前无衽,后身长,无领无袖,缀两个带子。罩袍外,既暖和又舒服。蒙古族后演化为坎肩和坎肩式无袖对襟女袍。

比甲

见“背心”。

比甲

(~儿)〈名〉一种无领无袖的便服。也称马甲、背心。《元史·后妃传·世祖后察必》:“[后]制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之。”

《金》三: [那妇人]上穿白夏布衫儿,桃红裙子,蓝~。又十二: 月娘与他一件云绢~儿、汗巾、花翠之类。

- (gǔ)气是什么意思

- (gǔ谷)气是什么意思

- G因数是什么意思

- G或g是什么意思

- G效应是什么意思

- G研究是什么意思

- G耐力是什么意思

- H是什么意思

- H000002 普通语言学是什么意思

- H000003 语言学史概要是什么意思

- H000009 语言学基础是什么意思

- H000012 语言论是什么意思

- H000013 古语文的释读是什么意思

- H000014 语言趣谈是什么意思

- H000015 语言与社会生活是什么意思

- H000016 语言论是什么意思

- H000017 语言问题是什么意思

- H000018 语言学论丛是什么意思

- H000019 普通语言学教程是什么意思

- H000022 语言与语言学词典是什么意思

- H000023 语言学纲要是什么意思

- H000024 语言学概论是什么意思

- H000025 现代语言学研究是什么意思

- H000026 社会语言学是什么意思

- H000027 现代语言学是什么意思

- H000028 语言论集是什么意思

- H000029 中国语言学报是什么意思

- H000031 张世禄语言学论文集是什么意思

- H000033 语言学概论是什么意思

- H000034 心理语言学是什么意思

- H000035 语言学引论是什么意思

- H000036 中国对比语言学浅说是什么意思

- H000038 语言学概论是什么意思

- H000039 方光焘语言学论文集是什么意思

- H000041 语言与思维关系新探是什么意思

- H000042 现代语言学导论是什么意思

- H000043 简明语言学词典是什么意思

- H000046 语言学简史是什么意思

- H000048 语言学概要(修订本)是什么意思

- H000049 现代语言学流派是什么意思

- H000050 语言学概论是什么意思

- H000051 语言与人类交际是什么意思

- H000052 语言学教程是什么意思

- H000054 幽默语言学是什么意思

- H000056 中国大百科全书·语言文字是什么意思

- H000058 人际关系语言学是什么意思

- H000060 言语交际学是什么意思

- H000061 语言理论纲要是什么意思

- H000062 中国句型文化是什么意思

- H000065 民俗语言学是什么意思

- H000066 语言与文化是什么意思

- H000067 吕叔湘自选集是什么意思

- H000069 俞敏语言学论文集是什么意思

- H000070 语言与文化是什么意思

- H000071 人文精神,还是科学主义是什么意思

- H000072 语言、文化、社会新探是什么意思

- H000073 语言学基础是什么意思

- H000074 高名凯语言学论文集是什么意思

- H000076 语言的色彩美是什么意思

- H000077 语言学通论是什么意思