桑紫纹羽病mulberry violet root rot

又称霉根。由桑卷担菌为害桑树根部的真菌病害。桑紫纹羽病曾在日本桑园大暴发。1890年日本学者田中延次郎定名为田中卷担菌(Helicobasidium mompaTanaka)。1909年爪哇雷西巴斯凯(Raciborski)将属名改为隔担耳属(Septobasidium)。1919年,日本泽田谦吉发现此菌不形成球形的前担子囊,重新更改为卷担菌属。中国1987年对此菌进行分离并开展病害防治研究。

分布和为害 主要分布于亚洲各主要产桑国家。中国的江苏、浙江、安徽、河南、山东、河北、湖南、四川、广东、台湾等产区均有发生。桑树感染发病后,生育不良而减产,幼龄桑树和桑苗经1年或数年死亡,严重地方,桑苗成片病死。发病初期地上部无明显病变,严重时生长缓慢,病树逐渐衰弱,枝条细小,叶色变黄,脱落,生长停止,芽叶枯萎,而至死亡。根部表面可见丝缕状紫褐色或紫色纵横交错呈网状的菌索,菌丝呈“H”形连结。随病情发展,病根由鲜黄变褐或变黑,失去竖张力和光泽,根部布满菌索,树茎干部形成厚丝绒状紫褐色菌膜。根部皮层腐烂变黑,皮层和木质部彼此分离。在腐朽的根部生有紫红色半球形菌核。

病因 病原物为桑卷担菌([Helicobasidium pur-pureum (Tul.) Pat.](桑羽纹病菌),属担子菌、木耳目。病菌有两种菌丝。侵入皮层的称营养菌丝,寄生并附着表面的称生殖菌丝。营养菌丝体黄褐色,直径5~10微米,粗细不一。生殖菌丝体紫色。

病菌寄主范围广。计48科113种,主要有柑桔、苹果、梨、桃、李、葡萄、茶、松、杉、柳、白杨、枹、栎、石刁柏、刺槐等多种林木和果树以及大豆、薯类、萝卜、花生、黄芪、甘蔗、人参等作物。病菌在土层内垂直分布深达5~25厘米,也有深达150厘米的记载,缺氧条件下不发育,但能生存50日左右。发育温度8~35℃,适温27℃,土壤通气性好,持水量在60%~70%,pH值为5.2~6.4最适合病菌繁殖。

侵染过程和病害循环 病菌可侵染寄主植物根系,也可利用土壤内有机物质营腐生生活,在土壤可生存3~5年。土壤内的菌核和菌索在适当条件下,随时能长出营养菌丝,侵入新的寄主植物幼根,并向侧根和主根蔓延。病根表面形成的菌索,扩展到树干基部形成菌膜状子实体,并产生担子、担孢子,担孢子在五、六月份的雨季形成。担孢子萌发生菌丝,大多丧失侵染能力。病菌通过流水、农具使土壤内菌核和残存病根内菌丝与新寄主植物根系接触传染。还可通过桑苗、林苗、果苗、薯块、花生调运传带到新区。

利用太阳能进行土壤消毒防治紫纹羽病的现场

病害控制 桑紫纹羽病常采用以下措施。❶检疫和病苗消毒: 病区商品苗木禁止向无病地区调运。检出的病苗予以烧毁; 对感病轻的或有可能感病的桑苗进行消毒处理。处理方法是用25%多菌灵液或45℃温水浸苗根30分钟,可杀灭桑组织内外寄生病菌,对苗质无不良影响。

❷开沟隔离: 挖除病株烧毁,在病区范围的四周挖深1.5米、宽0.3米的隔离沟,以防土壤内病菌扩展蔓延。

❸土壤消毒: 氯化苦或氨水浇灌消毒。用聚乙烯膜覆盖发病桑地,利用太阳能消灭病菌(见图)。

❹轮作: 发病桑园和苗圃,改种水稻、麦类、玉米等禾本科作物,经4~5年后再种桑培苗。

❺新建桑园的土地诊断: 用新鲜桑树枝条(径1~1.5厘米),剪成30厘米左右,将2~3枝扎成一束,并将二束扎成“十”字形诱捕束,诱捕束在5~9月横埋约20厘米深穴内,做好记号,经一个月掘起,用肉眼检查菌束。枝条上菌丝有疑问时可在显微镜下检查,是否有“H”形连结菌丝。用此法可避免病土栽桑所造成的严重后果。

❻加强桑园管理: 做好改土工作,酸性较重的土壤可施石灰,有机肥料须充分腐烂,才能施入,注意桑园开沟排水。

桑紫纹羽病violet root rot

又称霉根、烂蒲头。桑树根部的重要病害之一,分布于中国、日本、朝鲜,中国的江苏、浙江、安徽、河南、山东、河北、湖南、广东和台湾等省各蚕区都有发生为害。病株生长显著衰弱,叶形变小,叶色发黄,生长缓慢,进而从枝梢顶端或细小枝条开始枯死,最后引起全株死亡(图)。

病原 桑紫纹羽病的病原为卷担子菌,木耳目,木耳菌科,卷担子属,学名为Hclicobasidium mompaTanaka。在病根表面的菌丝体为紫红色,宽5~6.5微米,能纠集成根状菌索。根状菌索内部紧密,外部疏松,粗0.5~1.0毫米,呈长绒状或不规则分枝,错综成网状。菌核半球形,呈紫色,长宽为1.1~1.4×0.7~1.0毫米。菌核的剖面,外层为紫色,稍内为黄褐色,内部为白色。菌核和根状菌索都能抵抗不良的环境条件。在病树干基部形成的紫色菌膜,即此病菌的子实体,呈皮膜状,待表面略呈粉质时,表明已产生担子和担孢子。担子无色,圆筒形,有隔膜3个,分隔成4个细胞,长宽为25~40×6~7微米,多向一方弯曲,在凸面的每一个细胞上,各长出一个小梗,在小梗上着生担孢子。小梗无色,圆锥状。担孢子无色,单胞,卵圆形,顶端圆,基部尖,长宽为16~19.5×6~6.4微米。

侵染 病菌以菌丝体、根状菌索或菌核随着病根或遗留在土壤中越冬,当环境条件适宜时,先从根状菌索及菌核上长出营养菌丝,从皮孔或毛细根侵入桑树新根的柔软组织,被害细根软化腐朽,以致消失后,

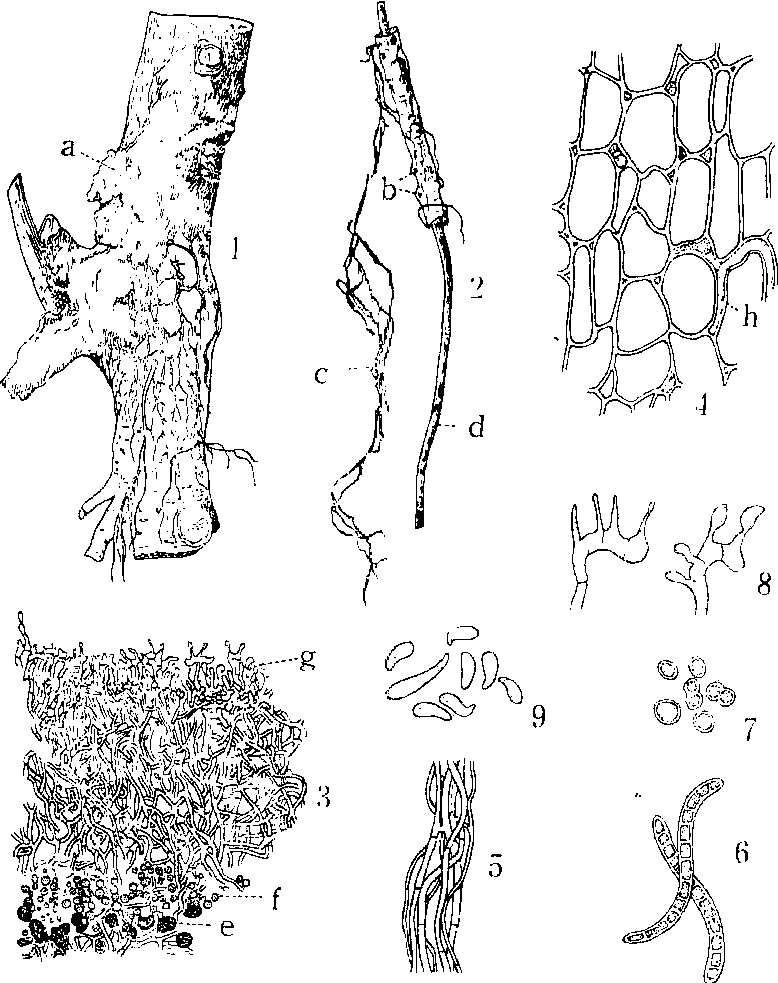

桑紫纹羽病及其病原菌

1. 被害桑株 2. 被害根之一部 3. 病菌子实体纵断面

4. 蔓延于桑根细胞间隙中的病菌菌丝 5. 根状菌丝束纵

剖面 6. 共生藻类之一种 7. 共生藻类之一种 8. 前

担子及担子 9. 担子孢子

a. 羽绒状的菌丝膜 b. 病菌菌核 c. 病菌根状菌丝束

d. 皮层腐烂而露出的木质部 e. 土壤粒子 f.共生的藻类

g. 病菌子实层 h. 病菌菌丝

病症 此病的主要症状,在地下部及地际是先使根皮失去光泽,以后逐渐变成黑褐色,和健根的鲜黄色显然不同。病害后期使桑根皮层腐烂,但外部的木栓层和中间的木质部腐烂较难,结果皮层烂尽,剩下栓皮和木质部彼此完全脱离,栓皮象一个套子套在木质圆柱上。被害桑根的表面并缠绕有紫色的根形菌索,以后菌丝纠集成片,包绕在露出地面的树干基部,呈现紫色绒状菌膜,此菌膜在潮湿时,甚至能扩展到地面。于5、6月间在菌膜表面形成子实层,而微现粉质状,此即病菌的担子及担孢子。在腐朽的根部除菌索外,并生紫色的菌核。

防治 选栽无病苗木,对可疑的苗木进行消毒,进行轮作,在病地改种非寄主植物,加强肥培管理,使桑树生长良好,增强抗性,新辟桑园的土壤要进行检查,若有病菌存在,应进行病土消毒后,再种植桑苗。

桑紫纹羽病violet root rot

又称烂蒲头、泥龙。桑树根部真菌病害。分布于江苏、浙江、安徽、河南、山东、河北、湖南,广东、台湾等省;日本和朝鲜半岛也有分布。被害桑根表面布满紫色的根状菌索,皮层腐烂。桑根受害后,树势衰弱,逐渐枯死。病原为担子菌亚门层菌纲木耳菌目木耳科卷担子菌属Heli-cobasidium mompa Tanaka,以菌索和菌核在病根和土中越冬越夏。主要依靠病根接触、水流及农具接触传染。发现病株及时挖除;用50%多菌灵每公顷75 kg土壤消毒,或与禾本科作物轮作均有防治效果。

桑紫纹羽病

桑树根部主要病害,系真菌病类。初发病,病原菌首先入侵幼嫩新根,被害部位变黄褐色,随病势发展,根表层纠结细丝状紫红色菌丝束。并纵横交叉呈网状布满桑根后蔓延侧主根,病害部位腐烂,病苗极易被拔起,地上部分呈缺肥状,逐步衰弱,枝细叶小色黄,继而芽、叶枯萎,整株枯死。病株及带菌苗木往往春季不能发芽。幼龄树发病死亡通常历时2—3个月,也有1年左右的,树龄较大的可带菌生长10余年。防治方法:1.栽植选用无病苗木,对轻度嫌疑苗木用25%多菌灵500倍液浸根20—30分钟,45℃温水或0.3%漂白粉液浸根30分钟。2.土壤诊断。栽桑前,用新鲜桑枝或播种萝卜进行引菌检验,检查根部有无紫红色菌丝分布。3.例行检疫,防止病苗调运。4.严重发病桑园进行园地轮作。5.病土处理。局部发病土壤,用20%五氯硝基苯等消毒病土(在长1米消毒沟内用五氯硝基苯100克和碎土拌和消毒)。

- 计算机技术讲座是什么意思

- 计算机指令是什么意思

- 计算机指令系统是什么意思

- 计算机排字是什么意思

- 计算机控制是什么意思

- 计算机控制器是什么意思

- 计算机控制系统是什么意思

- 计算机操作人员实用技术手册:专家系统200解是什么意思

- 计算机操作大全是什么意思

- 计算机故障是什么意思

- 计算机效率是什么意思

- 计算机教育是什么意思

- 计算机文化是什么意思

- 计算机断层成象技术是什么意思

- 计算机断层扫描是什么意思

- 计算机方法实用指南是什么意思

- 计算机普及辞典是什么意思

- 计算机服务业是什么意思

- 计算机机房是什么意思

- 计算机档案数据库是什么意思

- 计算机检测和控制是什么意思

- 计算机模型是什么意思

- 计算机模拟是什么意思

- 计算机模拟演习是什么意思

- 计算机欺诈保险是什么意思

- 计算机汉字编码手册是什么意思

- 计算机汉字输入编码字典是什么意思

- 计算机治疗是什么意思

- 计算机海图制图系统是什么意思

- 计算机犯罪是什么意思

- 计算机生成全息图是什么意思

- 计算机电源是什么意思

- 计算机电话集成是什么意思

- 计算机病毒是什么意思

- 计算机病毒手册是什么意思

- 计算机百科是什么意思

- 计算机百科全书是什么意思

- 计算机的保养是什么意思

- 计算机的类型是什么意思

- 计算机的结构是什么意思

- 计算机相关语言是什么意思

- 计算机硬件是什么意思

- 计算机硬件产品是什么意思

- 计算机离港系统是什么意思

- 计算机科学是什么意思

- 计算机科学与工程百科全书是什么意思

- 计算机科学技术汉语叙词表是什么意思

- 计算机科学技术百科辞典是什么意思

- 计算机科技英语主题词表是什么意思

- 计算机程序是什么意思

- 计算机稽核是什么意思

- 计算机管理工作人员规范是什么意思

- 计算机管理教学是什么意思

- 计算机类比是什么意思

- 计算机系列是什么意思

- 计算机系统是什么意思

- 计算机系统可靠性是什么意思

- 计算机系统性能评价是什么意思

- 计算机系统结构是什么意思

- 计算机系统配置是什么意思