桑炭疽病anthracnose

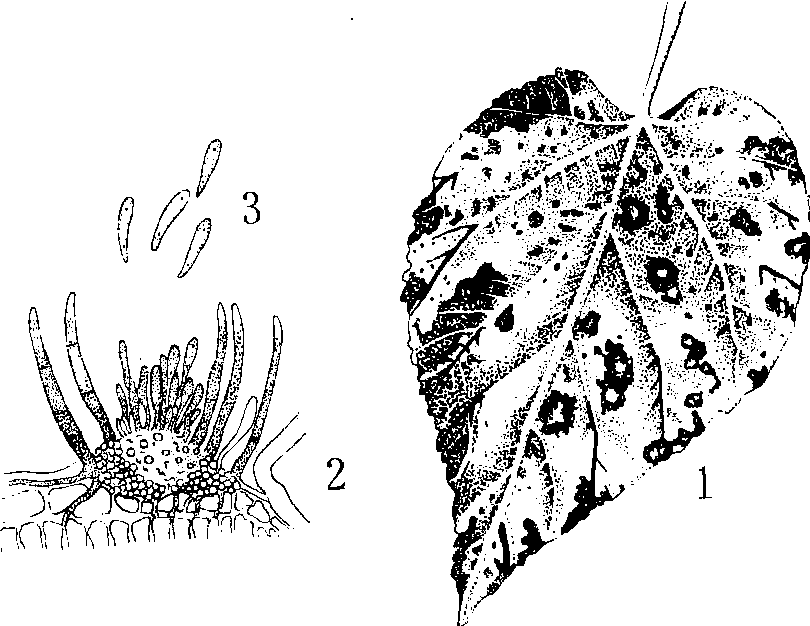

桑树叶部病害之一,分布于中国、日本,中国的江苏、浙江、江西、安徽、山东、湖南、四川、台湾等省区均有发生。病叶上产生大小不规则枯死斑,叶色变黄,提早硬化,枯焦脱落(图)。

桑炭疽病及其病原菌

1. 病叶 2. 病原菌分生孢子盘 3. 病原菌分生孢子

病原 桑炭疽病的病原菌为桑叶刺盘孢菌,黑盘孢目,黑盘孢科,刺盘孢属,学名为 Colletotrichummorifolium Hara。病斑部褐色小点,即病原菌的分生孢子盘,散生呈环状排列。分生孢子盘始生于表皮下,成熟时突破寄主叶面表皮外露。分生孢子盘直径55~300微米,在分生孢子盘上生有暗褐色刚毛。刚毛基部较粗,有1~4个隔膜,长宽为35~110×4~5微米。分生孢子盘上丛生分生孢子硬,短线状,无色,单胞,长宽为5~7×2.5~3.5微米。梗上着生具有胶粘物的分生孢子,分生孢子镰刀形,无色,单胞,长宽为20~40×3~5微米。

侵染 本病以分生孢子盘及菌丝体在被害叶片上越冬,若病叶在越冬期间没有腐烂,则到明年能从分生孢子盘上再产生分生孢子,引起初次侵染。从病菌侵入至出现病斑约经10日左右,潜育期的长短与大气湿度有密切关系。一般于7月间病斑上产生新的分生孢子,又引起再侵染而发病为害,8、9月后病势加剧,直至落叶为止。在发病季节,雨量多时易引起病害流行。冬季气候潮湿,病叶腐烂,越冬菌源减少,发病减轻。本病发生与桑品种有关,鲁桑发病较多,湖桑7号、育2号、湖桑32号较易感病; 湖桑199号、湖桑197号、新一之赖等品种发病较轻。

病症 桑叶初发病时,叶面上散生黄色乃至黄褐色不清晰的小病斑,随着病斑扩大,色泽加深为赤褐至暗褐色,带圆形,中心灰黄色,外圈红褐色,中间橙红色,病斑发生于叶脉附近,以后扩大呈赤褐色不规则病斑。严重时,大小病斑连片,叶缘及叶片干枯状,枯叶的叶柄变红,早落,有些叶片干枯后,叶缘也带红褐色。

防治 注意收集病叶及时烧毁,可消灭越冬病菌。发病季节用70%托布津1,000~1,500倍液或25%多菌灵1,000~1,500倍液喷布桑叶,对蚕无毒害。桑园冬耕,翻埋病叶于土下,以减少次年菌源。

桑炭疽病anthracnose

桑树叶部病害之一。分布于江苏、浙江、江西、安徽、山东、湖南、四川、台湾等省;日本也有分布。感病后叶片出现不规则形或近圆形暗红色病斑,叶脉鲜红,病斑上散生棕褐色到黑色的小粒点,病斑扩大连在一起,则叶片枯焦。病原为半知菌亚门腔孢纲黑盘孢目黑盘孢科毛盘孢属的真菌Colletotrichum morifolium Hara,以菌丝体及分生孢子盘在病叶上越冬,次年产生分生孢子引起侵染。宜采用消除病叶;发病季节以70%托布津或25%多菌灵1000倍液喷布桑叶等措施防治。

桑炭疽病

桑树叶部病害,属真菌病类。江浙蚕区发生较普遍。本病一般7月间开始发生,叶片枯黄,提早硬化。影响秋蚕饲育。发病初期,叶上散生黄褐色或红褐色不清晰小点,后扩大呈暗红色不规律圆形病斑,严重时,多数病斑连接形成不规则大枯斑,病斑正反面散生由棕褐色到黑色疹状小颗粒,终至全叶枯焦。防治方法:1.消灭桑园越冬病原。2.发病期喷药抑制。用70%托布津可湿性粉1000—1500倍液或25%多菌灵可湿性粉1000—1500倍液喷布桑叶(无残毒)。3.夏伐后,用波美4—5度石硫合剂或25%多菌灵800倍液进行树体消毒。

- 淡色土是什么意思

- 淡色表层是什么意思

- 淡若水是什么意思

- 淡茂茂是什么意思

- 淡茶是什么意思

- 淡荡是什么意思

- 淡莹是什么意思

- 淡菊堂是什么意思

- 淡菜是什么意思

- 淡菜养殖是什么意思

- 淡菜菜是什么意思

- 淡薄是什么意思

- 淡薄个人利益,廉洁清高是什么意思

- 淡薄久是什么意思

- 淡薄仔是什么意思

- 淡薄的雾是什么意思

- 淡薄薄仔是什么意思

- 淡薄虽师古,纵横得意新。是什么意思

- 淡薄融香松滴露,萧疏笼翠竹生烟。是什么意思

- 淡虑堂是什么意思

- 淡虑澄情是什么意思

- 淡虑澄清是什么意思

- 淡虚斋是什么意思

- 淡褐煤是什么意思

- 淡见是什么意思

- 淡视浅视是什么意思

- 淡诃诃是什么意思

- 淡诐话是什么意思

- 淡话是什么意思

- 淡谑谑是什么意思

- 淡豆豉是什么意思

- 淡豆豉丸是什么意思

- 淡豉是什么意思

- 淡路是什么意思

- 淡轩是什么意思

- 淡轩稿是什么意思

- 淡辞是什么意思

- 淡远是什么意思

- 淡远堂是什么意思

- 淡逸是什么意思

- 淡逸斋是什么意思

- 淡酒是什么意思

- 淡酒一杯空酩酊,黄堂千骑真安逸。是什么意思

- 淡酒多杯会醉人是什么意思

- 淡酒醉人,淡话伤人是什么意思

- 淡金是什么意思

- 淡长园是什么意思

- 淡长空。是什么意思

- 淡闲事是什么意思

- 淡闲话是什么意思

- 淡闷干呕是什么意思

- 淡雅是什么意思

- 淡雅、飘逸的容貌是什么意思

- 淡雅和浓艳两种不同的装饰打扮是什么意思

- 淡雅妩媚的样子是什么意思

- 淡雅娇媚的样子是什么意思

- 淡雅山堂是什么意思

- 淡雅朴素是什么意思

- 淡雅清朗是什么意思

- 淡雅的妆饰是什么意思