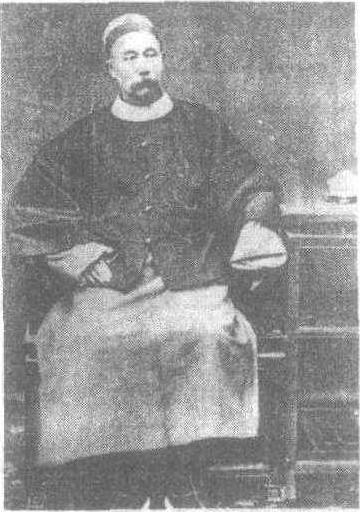

李鸿章1823—1901

安徽合肥人

清代淮军军阀,洋务派首领。同治、光绪年间,举办洋务,有江南制造局、金陵机器局等企业。并主持丧权辱国外交,先后签订《烟台条约》、《中法新约》、《马关条约》、《中俄密约》及《辛丑条约》。曾任两江、湖广、两粤、直隶各地督抚,北洋大臣,大学士等职。

原名:李章铜

字:渐甫

号:少荃、少泉、仪斋

晚号:仪叟

封号:肃毅伯

谥号:文忠

籍称:李合肥

影射名:威毅

李鸿章1823—1901

清末大臣、淮军头目、洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。道光进士。咸丰三年(1853年)在原籍办团练,对抗太平军,后投效曾国藩作幕僚。咸丰十一年,奉曾国藩命募勇七千,建立淮军。翌年四月,由英国轮船护送到上海,伙同英、美、法侵略军在上海、江苏、浙江等地绞杀太平天国革命,攻陷苏、常,升任江苏巡抚。同治三年(1864年)攻陷天京(今南京)后,封一等肃毅伯。次年署两江总督,调集淮军六万人赴河南对捻军作战。1867年春,授湖广总督,继曾国藩为钦差大臣,专办“剿”捻事务,先后镇压东西捻军。次年晋协办大学士,加太子太保。1870年调直隶总督兼北洋通商事务大臣,从此掌握清廷军、政、外交、经济大权,成为政坛上举足轻重的人物和洋务派首领。1873年授武英殿大学士,次年调文华殿大学士,仍留总督任。为挽救清朝统治,摆脱内外危机,从六十年代开始,标榜“自强”、“求富”,积极从事洋务运动,依靠外国侵略者,陆续开办了江南制造局、金陵机器局、上海轮船招商局、天津开平矿务局、天津电报局、上海机器织布局、津榆铁路、漠河金矿等军事和民用企业。又利用关税购买军舰,建北洋水师学堂。光绪十四年(1888年),正式建成北洋海军。1885年中法战争中,他主张乘胜求和,与法国订立《中法新约》。1894年中日甲午战争中奉行避战求和方针,招致战争的失败和北洋海军的覆灭,签订了《马关条约》。1896年入值总理各国事务衙门,翌年任武英殿总裁,旋任两广总督。1901年任督办政务处督办大臣,寻总理外务部。其人揽政数十年,对外一贯反对抵抗侵略,主张妥协投降,导致中法、中日战争失败,签订了一系列卖国条约。1896年以钦差大臣身分出使俄国,接受沙俄300万卢布的贿赂,签订出卖中国东北主权的《中俄密约》。1900年义和团运动高涨时,他伙同张之洞、刘坤一搞“东南互保”,伙同帝国主义镇压义和团运动。次年,与庆亲王奕劻代表清政府签订《辛丑条约》,从而把中国推向了完全半殖民地化的深渊。同年病死北京。著有《李文忠公全集》。

李鸿章

| 李鸿章与中国近代化 | 周 军 杨雨润主 编 | 安徽人民出版社1989年版424页 |

| 李鸿章 李鸿章传 李鸿章与中国军事工业近代化 | 尹福庭 苑书义 (美)康念德著 杨 天宏 陈 力等 译 | 军事科学出版社1991年版132页 人民出版社1991年版421页 四川大学出版社1992年版194页 |

| 李鸿章与甲午战争 李鸿章家书 | 刘功成 李鸿章 邓曙光编 注 | 大连出版社1994年版189页 中国华侨出版社1994年版301页 |

| 洋务之梦:李鸿章传 李鸿章评传 | 成晓军 (美)刘广京 朱昌 崚编 陈 绛译 | 四川人民出版社1995年版386页 上海古籍出版社1995年版403页 |

| 校 | ||

| 李鸿章 李鸿章思想体系研究 略论李鸿章的洋务思想 有关李鸿章洋务活动的讨论情况 试论李鸿章的洋务活动 正确评价甲午战争中的李鸿章 李鸿章与中国近代化 李鸿章与中国近代化 李鸿章与洋务运动 李鸿章与轮船招商局 论李鸿章的洋务思想 李鸿章和轮船招商局 中俄谈判中的杨儒和李鸿章 两广总督任内的李鸿章 李鸿章与捻军 应全面评价李鸿章 评李鸿章的洋务运动 论李鸿章的对外交涉 中日战争中的李鸿章与翁同龢 李鸿章死因质疑 李鸿章与重庆开关、开埠 李鸿章与晚清华侨政策的变化 李鸿章与维新运动 戊戌变法时期的李鸿章 李鸿章环游世界与一八九六年中俄密约 李鸿章马关被刺记 李鸿章是中日甲午战争中清方“主角”论质疑 李鸿章与太平天国 李鸿章应对甲午战争的失败负主要责任 中法战争中的李鸿章 天津教案中的李鸿章 试论李鸿章的海军战略思想 李鸿章晚年病情未刊电稿 李鸿章与淮军的现代化 试论李鸿章创建淮军及其初步发展 金玉钧与李鸿章 石川伍一间谍案与李鸿章 对李鸿章“利用外资”的再认识 李鸿章与《中法和约》 李鸿章与开平煤矿(1878—1900) 李鸿章办教案是媚外还是排外 李鸿章筹建北洋海军述略 李鸿章出使俄国记 甲午战争前李鸿章的铁路活动 中日甲午战争与西太后、光绪帝及李鸿章 研究李鸿章晚年思想的重要资料——《李鸿章 致盛宣怀遗书》 | 董守义 王承仁 刘铁君 胡 滨等 乔还田 王鹤鸣 戚其章 陈旭麓 陈振江等 喜 所 靳柏年 胡 滨等 胡 滨等 崖树萄 李 涵 江 地 乔还田 王自敏 杨晓敏 夏 冬 傅德华 陈宗海 周 勇 庄国上 苑书义 王 凡 周传儒 李兆铭 竺柏松 江 地 余明侠 陆 方 廖宗麟 徐 勇 傅德华 廖宗麟 董蔡时 金 波 戚其章 曹均伟 雷 颐 徐永志 翁 飞 苑书义 孙云晓 周辉湘 孙孝恩 傅德华 | 哈尔滨出版社1996年版602页 武汉大学出版社1998年版334页 文汇报1980年12月29日 人民日报1981年3月30日 安徽日报1981年4月2日 光明日报1984年6月13日 文汇报1988年12月6日 天津日报1989年3月22日 南开大学学报1976年4期 学习与批判1976年7期 吉林大学学报1980年3期 历史研究1982年4期 历史教学1982年8期 岭南文史1983年1期 社会科学战线1983年1期 北方论丛1983年2期 安徽师大学报1983年2期 华东师范大学学报1983年5期 北方论坛1984年1期 浙江学刊1984年2期 历史知识1984年4期 南洋问题1984年4期 历史研究1984年5期 安徽史学1984年6期 史学月刊1985年1、2期 历史知识1985年1期 江汉论坛1985年1期 山西大学学报1985年2期 苏州大学学报1985年3期 东北师大学报1985年5期 天津社会科学1985年5期 东北师大学报1985年5期 安徽史学1985年第6期 安徽史学1986年1期 安徽史学1986年1期 东方世界1986年1期 东北地方史研究1986年3期 社会科学(上海)1987年1期 史学月刊1987年1期 河北师院学报1987年1期 社会科学(上海)1987年1期 河北师院学报1987年1、2期 名人传记1987年3期 衡阳师专学报1987年4期 北方论丛1987年5期 复旦学报1987年6期 |

| 怎样评价李鸿章在中秘订约谈判中保护华工一 事 | 黄绮文 | 汕头大学学报1988年1、2期 |

| 李鸿章——中国近代经济事业的开拓者 李鸿章功过是非之我见 李鸿章与朝鲜——评甲申政变前后的中朝关系 | 饶天枢 赵 炯 曹中屏 | 贵州大学学报1988年2期 商丘师专学报1988年2期 浙江学刊1988年4期 |

| 李鸿章新论 中法战争中的援闽问题与李鸿章 李鸿章与洋务教育——兼论李鸿章的教育思想 评李鸿章的外交活动 李鸿章:向中国近代化迈出第一步的代表人物 李鸿章对中国近代化的贡献应予肯定——“李 鸿章与中国近代经济学术讨论会”综述 | 王俊杰 关 威 刘恩格等 吴福环 陈旭麓 王彦民 | 北京大学研究生学刊1988年4期 福建论坛1988年6期 东北师大学报(教育科学版)1988年9期 学术月刊1988年11期 安徽史学1989年1期 安徽史学1989年1期 |

| 略论李鸿章与时代开放 李鸿章和淮军近代化 李鸿章揭开了中国近代化的序幕——从魏源 “师夷长技”的认识到李鸿章“借法富强”的实 践 | 董蔡时等 翁 飞 王鹤鸣 | 安徽史学1989年1期 安徽史学1989年2期 安徽史学1989年2期 |

| 略论李鸿章与甲午海战 甲午战前日本侵华活动与李鸿章 论李鸿章与中国近代工业化的抉择 李鸿章与中国近代化的开端 李鸿章办洋务浅析 评马关谈判中的李鸿章 浅析李鸿章“外须和戎”的外交思想 论李鸿章的变法思想 关于李鸿章倡办近代化矿业的几个问题 李鸿章在中国近代矿业史上的地位 李鸿章与台湾洋务新政 李鸿章与朝鲜对西方的缔约开放 李鸿章与中国铁路 李鸿章的经济民族主义思想简论 略论李鸿章的对日观 李鸿章与常胜军关系新议 关于李鸿章等洋务派人物的评价问题 李鸿章军事经济思想初探 论李鸿章在创建中国近代海军中的作用 李鸿章人才思想管窥 李鸿章与1871年中日首次缔约交涉 李鸿章心态与甲午惨败 浅论李鸿章与中国近代化的拓荒 试论义和团时期的李鸿章 李鸿章与中日《马关条约》 李鸿章与清末遣使驻外 近年来李鸿章研究综述 论1900年庚子事变中的李鸿章 李鸿章与中日甲午海战 李鸿章与“球案” 再论左宗棠李鸿章新疆防务之争的性质问题 李鸿章与西太后关系述略 一部有特色的人物传记——《李鸿章传》评介 论李鸿章在驰禁时期的禁烟活动 李鸿章:近代史上的“多面人” 李鸿章外交思想论纲 略论李鸿章与清流派 李(鸿章)宝(海)谈判由来、实质和影响 李鸿章参与甲申政变说质疑 中法战争中李鸿章主和动机初探 李鸿章与19世纪后期的中日外交 | 何平立 陆方等 牛 济 立 早 王志华 张礼恒 章音良 章鸣九 余承璞 余明侠 马 琪 陈尚胜 刘光永 张富强 刘学照 张富强 余明侠 果增明等 黄新田 张礼恒 曲晓璠 刘光永 卢万玉 翁 飞 张风翔 张富强 立 早 陈勇勤 杜耀云 谢必震 董蔡时 刘光永 徐永志 张礼恒 刘光永 张富强 陈勇勤 庾裕良 陈勇勤 储立新 王鹤鸣 | 上海大学学报1989年2期 东北师大学报1989年3期 人文杂志1989年3期 湘潭大学学报1989年4期 荷泽师专学报1989年4期 齐鲁学刊1989年5期 湘潭师范学院学报1989年5期 历史研究1989年6期 徐州师范学院学报1990年1期 社会科学战线1990年1期 台湾研究1990年2期 山东大学学报1990年2期 安徽史学1990年3期 社会科学战线1990年3期 历史研究1990年3期 江海学刊1990年4期 华东师范大学学报1990年6期 军事经济研究1990年7期 徐州师范学院学报1991年1期 安徽史学1991年1期 社会科学辑刊1991年1期 安徽史学1991年1期 华中师范大学学报1991年1期 安徽史学1991年1期 内蒙古大学学报1991年2期 广东社会科学1991年2期 湘潭大学学报1991年2期 安徽史学1991年3期 山东师大学报1991年3期 福建论坛1991年6期 近代史研究1992年1期 北方论丛1992年1期 河北师院学报1992年2期 北方论丛1992年3期 安徽史学1992年3期 社会科学战线1992年4期 学术界1992年4期 学术月刊1992年5期 中州学刊1992年5期 历史教学问题1992年6期 安徽史学1993年1期 |

| 李鸿章的气质、性格与事业 李鸿章反侵略战争的指导思想初探 李鸿章与近代矿业 李鸿章外交思想新论 京畿忠臣与京师言官——李鸿章、张佩纶关系 初探 | (英)福尔索姆 施渡桥 刘光永 刘世华 陈勇勤 | 安徽史学1993年1期 军事历史研究1993年2期 安徽史学1993年3期 安徽史学1993年3期 北京档案史料1993年3期 |

| 论李鸿章海防战略思想的变化 李鸿章是怎样开始购买铁甲舰的 李鸿章是第一个接受X光检查的中国人 李鸿章与白齐文事件 李鸿章与蚕池口教堂迁移案 为“李鸿章走红运”泼冷水 李鸿章对“两广独立”的态度与庚子政局 李鸿章的”中西比较观“述论 论李鸿章和伊藤博文——19世纪中日近代化 轨迹的投影 | 施渡桥 罗肇遣 李德硕 熊秋良 翁 飞 夏东元 董丛林 董丛林 刘学照 | 近代史研究1993年4期 福建论坛1993年4期 江西社会科学1993年5期 文史杂志1994年1期 学术界1994年1期 学术月刊1994年2期 河北师院学报1994年2期 河北学刊1994年2期 近代史研究1994年3期 |

| 李鸿章在中国近代铁路史上的地位 再论甲午战争中的李鸿章 论李鸿章的改革主张与实践 李鸿章与早期维新派 李鸿章的战略思想与甲午之败 甲午丰岛海战失败责任在李鸿章 李鸿章对日海军威慑战略与甲午海战 李鸿章洋务教育思想论析 李鸿章和甲午战争前后的铁路建设——兼论洋 务运动在甲午战后的新发展 | 余明侠 戚其章 章育良 高仁立 林子年 郑守正 苏小东 周 巍 余明侠 | 徐州师范学院学报1994年3期 清史研究1994年4期 湘潭大学学报1994年4期 吉林大学学报1994年4期 福建论坛1994年4期 天津社会科学1994年5期 近代史研究1994年5期 江苏社会科学1994年5期 江苏社会科学1994年6期 |

| 李鸿章的心态与洋务运动的得失 论李鸿章的个性心理特征及其“自我”塑造 李鸿章与安徽会馆 李鸿章甲午海战作战指导方针探析 李鸿章在湘幕“不见知”的情况确实存在 李鸿章“保船制敌”新议 李鸿章与大久保利通的近代化思想比较 李鸿章扣压效卯急电与方伯谦冤案 19世纪末俄国期刊关于李鸿章的述评 | 江秀平 张富强 杜春和 季云飞 翁 飞 张凤翔 姚传德 (美)方俪祥 (俄)A·托伊别尔 特 | 社科院研究生院学报1994年6期 广东社会科学1995年1期 安徽史学1995年1期 安徽史学1995年1期 安徽史学1995年1期 内蒙古大学学报1995年2期 安徽师大学报1995年2期 历史档案1995年2期 国外社会科学1995年3期 |

| 论李鸿章的“和戎”观 台湾学者的李鸿章研究 论李鸿章同伊藤博文的三次会晤 甲午战争前夕李鸿章对局势的判断论析 李鸿章与薛福成弟兄 李鸿章左宗棠海防思想比较 李鸿章家书辨伪 李鸿章与日本 论李鸿章政治性格的基本特征 李鸿章与漠河金矿 《李鸿章评传》——书评 | 欧阳跃峰 张礼恒 刘学熙 马 敏 贾熟村 史滇生 刘学照 刘世华 张富强 贾熟村 (美)玛丽·B.兰金 著 李 云译 | 近代史研究1995年3期 安徽史学1995年4期 近代中国1995年5辑 社会科学研究1995年5期 清史研究1996年1期 安徽史学1996年2期 历史研究1996年2期 安徽史学1996年3期 安徽史学1996年4期 安徽史学1996年4期 近代中国1996年6辑 |

| 李鸿章“一生功过在和戎”辨 李鸿章与《中日友好条规》的签订 李鸿章游美植树的一点考证 论李鸿章的近代化开放意识 论李鸿章的海防思想 | 欧阳跃峰 郑 林 刘世华 汤 晏 管 伟 戚海莹 | 史学集刊1997年1期 社会科学战线1997年1期 *传记文学1997年71卷1期 山东师大学报1997年2期 安徽史学1997年2期 |

| 李鸿章与中国电讯事业 李鸿章对外之矛盾心态浅析 庚子孙(中山)李(鸿章)关系与中国政局 李鸿章与马建忠弟兄 “明是和局,阴为战备——李鸿章处理台湾事件 的指导思想初探 | 贾熟村 殷俊岭 苑书义 贾熟村 王玉华 | 安徽史学1997年2期 山西师大学报1997年2期 河北学刊1997年2期 清史研究1997年3期 安徽史学1997年4期 |

| 试论李鸿章在中国近代化迈出第一步过程中的 成事之道 | 汪 盈 | 安徽史学1997年4期 |

| 李鸿章与中东路权 李鸿章与刘铭传的友谊 李鸿章与曾国藩在立身行事上的差异 甲午战前李鸿章的实力思想 应积极评价李鸿章的十年专利 李鸿章与1874年日本侵台事件 李鸿章与近代矿业 李鸿章与近代唯一的平等条约 李鸿章与中国近代海军装备建设 李鸿章与晚清海军舰船装备建设的买与造 苏州杀降事件与戈登李鸿章的矛盾冲突 论李鸿章对日本认识的转变(1870—1880) 李鸿章“以夷制夷”新论 李鸿章与伊藤博文:中日近代化的一种比较和 象征 | 朱从兵 汤奇学 曹建英 王玉华 毛华敬 劭建东 贾熟村 欧阳跃峰 李玉珍 张家瑞 张家瑞 王洪运 王如绘 刘世华 刘学照 | 徐州师范学院学报1998年1期 安徽史学1998年1期 贵州文史丛刊1998年1期 安徽史学1998年2期 文史哲1998年2期 安徽史学1998年2期 安徽史学1998年2期 安徽师大学报1998年2期 福建论坛1998年3期 军事历史研究1998年3期 近代史研究1998年4期 东岳论丛1998年5期 西南师大学报1998年5期 贵州大学学报1998年6期 |

| 李鸿章与白齐文事件:兼论李鸿章处理涉外事 件的原则和方法 | 熊秋良 | 安徽史学1999年2期 |

| 浅论李鸿章幕府——兼与曾国藩幕府的比较 试论儒家传统文化心理对李鸿章的影响 李鸿章与中国早期铁路 李鸿章与中国近代化 李鸿章与朝鲜 李鸿章字号辨识 李鸿章签订《中俄密约》中的两个问题 试论李鸿章从政四十年的心态 解读《辟韩》——兼论戊戌时期严复与李鸿章、 张之洞之关系 | 尚小明 张雪荣 高志华 李长华 贾熟村 刘建臻 谭文风 吉晓华 王宪明 | 安徽史学1999年2期 贵州社会科学1999年2期 学术界1999年3期 安徽师大学报1999年4期 安徽史学1999年4期 历史研究1999年4期 历史档案1999年4期 安徽大学学报1999年4期 历史研究1999年4期 |

| 李鸿章的国防观 关于李鸿章家书真伪辨析问题 李鸿章文档整理研究续议 李鸿章外交思想评析 试论李鸿章身边的洋顾问 李鸿章与甲午战争 比较李鸿章、张之洞“官督商办”之异同 淮军和北洋海军创始人李鸿章 李鸿章(1823—1901) 载湉、李鸿章与甲午战争 从档案记载看甲午战争中的李鸿章 李鸿章与北洋舰队的覆灭 李鸿章 李鸿章(1823—1901) 李鸿章 | 章育良 董丛林 刘申宁 刘 彬 方 英等 贾熟村 罗肇前 尹福庭 范济国 苑书义 宋秀元 王楚良 韦息予 翁 飞 肖 黎等主编 | 湘潭大学学报1999年6期 河北师大学报2000年1期 河北师大学报2000年1期 北方论丛2000年3期 安徽史学2000年4期 河北学刊2000年5期 社会科学2000年12期 中国近代军事人物传第268页 中国革命史人物传略第129页 甲午战争九十周年纪念论文集第161页 甲午战争九十周年纪念论文集第200页 甲午战争九十周年纪念论文集第224页 近百年中国名人传第107页 淮系人物列传第3页 影响中国历史的一百个男人第430页 |

李鸿章

李鸿章1823—1901

清末淮军军阀,洋务派首领。道光进士。后投靠曾国藩,为曾得意门生。咸丰三年(1853年)随侍郎吕贤基回籍办团练抵抗太平军。咸丰十一年(1861年)在曾国藩支持下编练淮军,拥有六千余人。同治元年(1862年)奉调淮军赴上海。旋任江苏巡抚。勾结外国侵略者,伙同英国军官戈登率领的“常胜军”屠杀太平军,攻取江苏、浙江地区的军事据点,扼杀太平天国革命。同治四年(1865年),署两江总督。次年继曾国藩为钦差大臣。此后势力发展迅速,大批淮军活动在长江中游、河北、山东一带。同治九年经曾国藩推荐,代曾任直隶总督兼北洋大臣,掌管军事、经济、外交大权,成为洋务派首领。同治十二年(1873年)授武英殿大学士。次年调任文华殿大学士,仍留总督任。他认为清政府是“外须和戎,内须变法”。“和戎”即对侵略者不要“轻言战争”而要“一意主和”;“变法”即引进西方的军事装备、机器生产和科学技术,以维护清朝统治。从十九世纪六十年代开始,他在外国侵略者的支持下先后开办了上海制炮局、江南制造总局、金陵机器局等军事工业,逐步扩大“自强求富”的洋务事业。兴办了轮船招商局、开平煤矿、上海机器织布局、天津电报局等。利用海关税收,购买军火和军舰,扩充淮军势力,建立北洋海军。他对外一贯投降卖国,对内极力主张镇压人民革命运动。光绪二年(1876年)与英国签订中英《烟台条约》。中法战争中签订《中法新约》。光绪二十年(1894年)与日本签订《中日马关条约》。一八九六年与俄国签订《中俄密约》。光绪二十六年(1900年)八国联军进攻北京,被任为全权大臣,与庆亲王奕勋代表清政府签订《辛丑条约》。著作有《李文忠全书》。

李鸿章

清末军政大臣。1823年2月15日生于安徽合肥。1847年中进士。1853年办团练,与太平军作战。1858年至1860年追随曾国藩与太平军作战。1862年创淮军。1863年至1864年协助湘军作战。1865年创近代军工厂。1865年任两江总督,调6万淮军镇压捻军。次年任钦差大臣、直隶总督。办近代军事、建北洋海军。1870年起经营北洋海军。1888年建立北洋舰队。1876年签订《烟台条约》,1885年签《中法新约》,1895年签《马关条约》,1896年签《中俄密约》。1899年任两广总督。1901年11月7日病逝。

166 李鸿章1823—1901

清末淮军军阀,洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。太平天国起义期间创办淮军镇压农民起义,官至直隶总督、军机大臣。从19世纪60年代他首先引进西方的机器设备,搞起了洋务运动。60年代办起了江南制造总局等几个军事工厂。从70年代开始,他又在“求富”的口号下,举办民用工业。1872年,他在上海举办了轮船招商局,这是中国第一个航运公司。该局开始只有3只小轮船,后来发展到30余艘,在中国许多通商口岸都建立了码头,还开展远洋航运事业,在日本、吕宋、新加坡等处设立了分局。1876年,又派人招集商股,办起了开平矿务局。开平煤矿产量很高,利润丰厚。为解决煤矿运输,修筑我国第一条铁路唐胥铁路(唐山——胥各庄)。1878年,又筹设上海机器织布局。几经周折,办起我国第一个机器纺织工厂,开始打破帝国主义垄断机器纺织产品市场的局面。1880年,又在天津设立电报总局。到19世纪末年,多数省区架设了线路。此外,还开采了漠河金矿、修筑了津榆铁路,等等。这些企业以赢利为主要目的,属于中国第一批资本主义性质的企业,对我国生产力的发展起到过一定的推动作用。然而,李鸿章也同其他洋务派一样,是代表封建国家去经营近代工业,所以必然带有浓厚的封建性,办厂成效也有很大的局限性。李鸿章对外往往采取妥协政策,他举办工业尽管喊出“求强”、“求富”的口号,最终也没有使中国达到富强的目标。著有《李文忠公全集》。

136 李鸿章1823—1901

清末大臣,淮军创始人,洋务派首领。字少荃。安徽合肥人。道光进士,授翰林院编修。1853年籍办团练抵抗太平军,后为曾国藩幕僚。1861年编练淮军,次年调赴上海,配合戈登的“常胜军”攻取苏州、常州,升任江苏巡抚。1865年署两江总督,后继曾国藩为钦差大臣,1867、1868年先后镇压东、西捻军。1870年任直隶总督兼北洋大臣,掌握外交、军事、经济大权,成为洋务派首领。从60年代开始,以“自强求富”为名,大办洋务,陆续创办江南制造局、轮船招商局、开平矿务局、天津电报局、津榆铁路、上海织布局等企业。并组建了北洋海军。力主官办垄断企业,反对私人兴办企业。他一贯对外妥协投降,曾导致中法、中日战争失败,与外国侵略者签订《中英烟台条约》、《中法新约》、《马关条约》、《中俄密约》等卖国条约。后又反对维新变法,策划 “东南互保”,签订《辛丑条约》。有《李文忠公全集》。

039 李鸿章1823—1901

清末大臣。字少荃,安徽合肥人。1870年继曾国藩任直隶总督兼北洋大臣,掌管军政、外交大权,成为洋务派首领。主持对外交涉中一贯妥协投降。1875年日、美联合侵台,力主议和。1876年英国侵略缅甸和云南,与英国签订《烟台条约》。1885年中法战争时主张乘胜求和,与法国签订了《中法新约》。在1894年中日甲午战争中奉行避战求和方针,招致了北洋海军覆灭,清廷战败。次年率员赴日本马关(今下关)议和,4月17日与日本签订了《马关条约》。1896年接受俄国300万卢布的贿赂,在莫斯科签订《中俄密约》,允许俄国在中国东北修筑铁路等。1898年3月与张荫桓代表清政府与俄国驻华代办签订《旅大租地条约》,使俄国占领了旅顺口、大连湾及附近水面,并得以修筑南满铁路。1900年八国联军侵占北京后被任命为全权大臣,与庆亲王奕劻代表清政府同英美等十一国签订了 《辛丑条约》,进一步加强了帝国主义在政治上、军事上对清政府的控制,在经济上更扩大了对中国的掠夺。

李鸿章1823-1901Li Hongzhang

晚清军政重臣,淮军首领。字少荃,安徽合肥人。1847年(道光二十七年)进士,改翰林院庶吉士,散馆授编修。1853年(咸丰三年)随侍郎吕贤基回籍办团练,抵抗太平军。1858年,赴江西入曾国藩幕府。1861年冬,奉曾国藩之命赴皖北募勇。以淮南团练为基础,仿湘军营制,编练成淮军。次年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下,与太平军激战。旋升江苏巡抚。大量购买洋枪洋炮,雇用外国军官,装备和训练淮军。又伙同英人戈登的“常胜军”,采取先剪枝叶、后图根本的作战方针,攻占太平军苏南根据地。在夺占苏州、常州一带之后,积极配合湘军攻陷太平天国首都天京(南京)。由于认识到自鸦片战争给中国社会带来的巨大变化,为了维护清王朝的统治免于垮台和保持半殖民地半封建的社会秩序,与奕訢、曾国藩、左宗棠等一起,推行洋务运动。从60年代开始,在上海、苏州创办小型洋炮局,仿西法制炮弹。1865年(同治四年)署两江总督,将原办洋炮局分别合并扩充为江南制造总局和金陵制造局,依靠进口原料,雇用洋匠,采用西方先进技术,制造枪炮、弹药、轮船,用新式武器装备清军。1866年,继曾国藩为钦差大臣,赴山东、直隶(今河北)、河南一带“剿捻”。在承袭曾国藩“剿捻”方略基础上,提出“扼地兜剿”的战略方针,部署重兵,先守胶莱河,继扼运河,在山东、江苏之间剿灭了东捻军。1868年,又在陕甘总督左宗棠等的配合下,集中10余万清军,在直隶、山东之间镇压了西捻军。1870年,由于曾国藩的推荐,接任直隶总督兼北洋大臣,掌管清政府的外交、军事、经济大权,成为清朝统治集团中举足轻重的人物。70年代以后,在“自强求富”的口号下,将洋务运动又推进一步,在继续兴办军事工业的同时,又开始兴办民用工业,先后设立轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、上海机器织布局等。与此同时,利用海关税收购买外国军舰,修造旅顺、威海卫(今威海市)军港,在天津、大连、威海分别设立水师学堂、武备学堂和水雷学堂, 并抽调军官赴德国学习,仿欧式练兵,于1888年(光绪十四年)编练成北洋海军。为早期北洋军阀的首领。在外交事务中, 一贯主张妥协投降。1876年与英国签订《烟台条约》, 出卖大量主权。1884-1885年中法战争中, 主张“乘胜而收”, 以胜求和,与法国签订屈辱的《中法天津条约》(又称 《中法新约》)。1894年中日甲午战争中, 幻想 “以夷制夷”避战求和, 结果陷于被动挨打, 招致陆军惨败和北洋海军覆没。以全权代表身份赴日签订了 《马关条约》。甲午战后,在“联俄制日” 的思想支配下, 于1896年与沙俄签订 《中俄密约》(即 《御敌互相援助条约》),以中俄共同防止日本侵略为幌子, 出卖我国东北三省主权。1900年,八国联军侵华期间, 主张镇压反帝爱国的义和团运动, 支持“东南互保”。后被任命为全权大臣,1901年与奕劻一起,代表清政府与英、法、俄、德、意、日、美、奥、西、荷、比11国代表签订《辛丑条约》, 使得帝国主义进一步加强对中国的统治, 自此清政府完全变成帝国主义统治的工具。1902年9月病死。谥号文忠。遗著辑为 《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

字少荃。清安徽合肥人。道光二十七年 (1847) 进士。咸丰三年 (1853)回籍办团练。同治元年 (1862) 二月师法曾国藩,编成淮军。同年任江苏巡抚,后署两江总督。同治五年奉命代曾国藩节制湘淮各军,专办镇压捻军事务。九年升任直隶总督兼北洋通商事务大臣,成为左右政局的权力人物。他认为 “目前之患在内寇,长久之患在西人” 提出 “外须和戎,内须变法” 的治国方略,主张引进西方的先进技术装备自己,以图 “自强”。他先后主持倡办了江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路等一系列新式军事工业和民用企业,并筹建了北洋海草及北洋水师学堂。主持外交方面一味妥协。光绪二年 (1876) 与英国签订《烟台条约》; 光绪十一年与法国签订《中法新约》;光绪二十一年与日本签订《 马关条约》; 光绪二十二年与沙俄签订《马关条约》: 光绪二十二年与沙俄签订《中俄密约》; 光绪二十七年与英、俄、美、日、德等十一国公使签订《辛丑条约》,丧权辱国。死后谥 “文忠” 。

李鸿章1823—1901Lihongzhang

清末大臣、淮军头领、洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。生于1823年(道光三年)。道光进士,授翰林院编修。1853年随侍郎吕贤基回籍办团练。1858年入曾国藩幕中,协办军务。1861年经曾国藩推荐,赴庐州(今合肥)编练淮军,悉法湘军。1862年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下与太平军作战,升任江苏巡抚。1864年天京攻陷后,以功封一等肃毅伯。1865年任两江总督。1866年11月继曾国藩为钦差大臣,督军六万赴河南对捻军作战。先后镇压了东、西捻军。1867年授湖广总督。1870年升任直隶总督兼北洋大臣,开始掌握清政府军、政、经济、外交大权,成为清朝统治集团中的实力派人物、洋务派首领。1873年授武英殿大学士。次年调文华殿大学士,仍留总督任。在外国资本主义不断侵入和人民反抗斗争如火如荼的形势下,他提出“外须和戎,内须变法”。“变法”即引进西方军事装备、机器生产和科学技术。从60年代起,他先后创办了一批近代的军事工业和民用工业,即洋务。如江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业;又利用海关税收购买军火和军舰,创立北洋水师和北洋水师学堂。“和戎”即在对外事务中投降卖国。1875年日英勾结侵略台湾。他力主议和,赔款了事。1876年英国侵略云南,他签订屈辱的《烟台条约》。1885年中法战争中,他主张乘胜求和,签订了《中法新约》。甲午战争中,他避战求和,招致失败,签订《马关条约》,割地赔款。1896年出使沙俄,私受贿赂,签订《中俄密约》,出卖主权,允许沙俄在中国东北修筑铁路。对戊戌变法运动持观望态度。1900年八国联军侵占北京后,被任命为全权大臣,与庆亲王奕劻代表清政府于次年签订了《辛丑条约》,把中国推向了完全半殖民地化的深渊。1901年11月病死,谥“文忠”。遗著辑为《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

清末淮军领袖,洋务派首领。字少荃,安徽合肥人,1847年进士,授编修。1853年在籍举办团练。寻为曾国藩幕僚。1861年在曾国藩支持下创建淮军,次年调赴上海,与太平军作战,升任江苏巡抚。1864年在外国侵略者支持下与曾国藩湘军共同绞杀了太平天国革命。1866年调任钦差大臣督师剿捻,1868年先后镇压了东、西捻军。1870年调北洋大臣。洋务运动中先后创办江南机器制造总局、轮船招商局、开平矿务局、上海机器织布局等近代军事工业和民用企业。1874年筹建北洋海军。对外执行清政府妥协投降政策,先后与英、法、日、俄签订《烟台条约》、《中法新约》、《马关条约》、《中俄密约》等,1901年签订《辛丑条约》。11月病死。有《李文忠公全集》。

李鸿章1823~1901

淮军统帅。字少荃。谥文忠。安徽合肥人。清直隶总督兼北洋大臣。洋务派首领。

李鸿章1823~1901

又名章铜,字子黻,号少泉、少荃,晚号仪叟。清合肥(今属肥东县)人。祖上原姓许,后兼祧李姓。1847年中进士。1853年在籍办团练,随其父李文安镇压太平军,1858年入曾国藩幕,1861年起编练淮军,翌年率淮军乘船至上海,升江苏巡抚。1865年署两江总督,次年继曾国藩为钦差大臣,节制各路“剿捻”事务。1870年任直隶总督兼北洋通商大臣,掌管清廷外交、军事、经济大权。1895年卸直督任,1899至1900年任两广总督,授武英殿大学士,文华殿大学士。曾先后创办江南制造局、轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等,选派留学生出洋,建立同文馆,创办水师学堂。购买军火、军舰。建立北洋海军。曾游历欧美,主张对外开放,引进西方技术,但在对外交涉和列强入侵时,妥协退让,代表中国政府与外国侵略者签订一系列丧权辱国条约,如1876年中英《烟台条约》、1885年《中法新约》、1895年中日《马关条约》、1896年《中俄密约》、1901年《辛丑条约》等。在合肥广有房地田产,葬于合肥东郊大兴集。有吴汝纶编《李文忠公全集》和上海人民出版社新编《李鸿章全集》。

李鸿章1823—1901

字少荃,合肥人。清末大臣、洋务派首领。道光二十二年(1847)进士,改翰林院庶吉士,散馆后授编修。咸丰三年(1853)随侍郎吕贤基回籍办团练抵抗太平军。八年入曾国藩幕,襄办营务。十一年奉曾国藩命编练淮军。次年率淮军赴上海,在英、法、美侵略者支持下与太平军激战,升任江苏巡抚。伙同戈登“常胜军”屠杀太平军,攻取苏、常。同治三年(1864)天京(今南京)攻陷后,封为一等肃毅伯。四年署两江总督,调集淮军六万人赴河南对捻军作战。次年,继曾国藩为钦差大臣,节制各军专办镇压捻军事务。先后在弥河和徒骇河镇压东、西捻军。六年授湖广总督后又继曾国藩任直隶总督兼北洋通商事务大臣,掌管清廷外交、军事、经济大权,成为洋务派首领。同治十二年(1873)授武英殿大学士,次年调文华殿大学士,仍留总督任。在外国资本主义侵略势力威迫和人民反抗斗争如火如荼的情况下,主张“外须和戎,内须变法”,以维护清朝统治。从60年代开始,他依靠外国侵略者,先后开办了一批近代军、民用工业,逐步扩大“自强求富”的洋务,主要有江南制造局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业。他又利用海关税收购买军火和军舰,创立北洋水师学堂,扩充淮军势力,建立北洋海军。主持外交期间代表清政府与外国侵略者签订了一系列不平等条约。光绪元年(1875)日、美勾结侵略台湾,力主议和。第二年英国侵略缅甸和云南,他与英国签订《烟台条约》。1885年中法战争中,主张乘胜求和,与法订立《中法新约》。中日甲午战争中奉行避战求和方针,招致了战争的失败和北洋海军的覆没,签订了《马关条约》。光绪二十二年(1896)接受沙俄贿赂,与之签订《中俄密约》,出卖主权。在变法维新运动中,采取观望态度。1892年调署两广总督。1900年义和团兴起时,支持张之洞、刘坤一搞所谓“东南互保”,与帝国主义妥协,联合镇压义和团。1901年被任命为议和全权大臣,与奕劻代表清政府和十一个帝国主义国家签订了《辛丑条约》。十一月病死。谥“文忠”。著有《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

淮军首领、洋务派官僚。字少荃,安徽合肥人。道光进士。1861年经曾国藩推荐,回皖北编练淮军,次年调往上海,在英、法、美支持下,与太平军作战。升任江苏巡抚,伙同戈登“常胜军”,镇压苏南太平军,封一等肃毅伯。1865年署两江总督。次年任钦差大臣,先后镇压了东西捻军。1870年调任直隶总督兼北洋大臣。从此,长期掌握清政府的军事、外交、经济实权,积极奉行对内镇压、对外妥协的方针。在历次对外交涉和对外战争中,力主妥协退让,与外国侵略者签订了一系列不平等条约,后迫害维新派,镇压义和团运动。在主持洋务活动中,创办了一批近代军事工业和民用性工矿交通企业。1901年病死。著有《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

字少荃。安徽合肥人。清道光进士。以镇压太平天国革命起家。同治九年(1870)任直隶总督兼北洋大臣,掌管清廷外交、军事、经济大权。对外一贯妥协投降,主持签订了一系列卖国条约。光绪二十年( 1894 )中日甲午战争前的二十多年中,是洋务派中最大集团的首脑,不仅握着军权和外交大权,而且利用政治特权垄断近代工业,创办了一些较大的新式工、矿、交通企业,如江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等。有《李文忠公全集》。参见“洋务运动”。

李鸿章1823—1901

清末淮军军阀,洋务派首领之一。安徽合肥人,字少荃。道光二十七年(1847年) 进士,选翰林院庶吉士,1850年授编修。咸丰三年 (1853年) 入曾国藩幕府,咸丰十一年受命编练淮军,咸丰十二年调至上海与外国侵略者勾结镇压太平军。同年升任江苏巡抚。1863年兼署五口通商大臣。同治三年 (1864年) 因“剿贼功”封一等伯爵,四年署两江总督,五年任钦差大臣镇压捻军。六年授湖广总督,八年兼署湖北巡抚,九年起历任直隶总督兼北洋通商事务大臣等要职,多年掌管清廷外交、军事、经济大权。著作有《李文忠公全集》。李鸿章从19世纪60年代开始便宣称:“中国自强根本”在于“取外人之长技以成中国之长技”(《置办外国铁厂机器折》),着手开办金陵制造局、江南制造局等官办机器军事工业。随着开办过程中种种困难的出现,李鸿章又进而感到“求强”必须以“求富”为基础,故从70年代起开始举办近代民用企业,宣称“必先富而后能强,尤必富在民生,而国本乃可益固”(《试办织布局折》),先后采用官办、官督商办、官商合办等形式开办了轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等近代企业。“中体西用”是李鸿章政治、经济思想的总纲,作为洋务派的首领,他虽然提倡和主持开办了许多新式企业,但在政治上始终坚持“尊君亲上之义”,顽固维持封建专制制度。在经济上也仍然宣扬“古人重本抑末之义”,维护封建土地制度及阻碍商品经济发展的纲盐制和厘金制,对私人资本主义工商业的发展也多方进行压制。李鸿章的“求强”、“求富”虽具有抵制外国侵略的用意,他在举办新式民用企业时还常常以渐塞漏卮和稍分洋商之利自命。但身为清政府执掌内政外交的重臣,曾代表清政府签订了中英《烟台条约》、《中法新约》、中日 《马关条约》、《中俄密约》、《辛丑条约》等中国近代史上一系列丧权辱国的不平等条约,成为清政府妥协外交的重要代表人物。

李鸿章1823—1901

清末淮军军阀、洋务派首领。字少荃,安徽合肥人。道光进士。1853年(咸丰三年)在籍办团练,对抗太平军。1858年充曾国藩幕僚。1861年编练淮军,次年(同治元年)调至上海,在外国侵略者支持下向太平军进攻,升任江苏巡抚。还伙同戈登“常胜军”攻占苏、常、扼杀太平天国革命。1865年4月署两江总督,次年继曾国藩任钦差大臣,先后在弥河和徒骇河镇压东、西捻军。1867年任湖广总督。1870年又继曾国藩任直隶总督兼北洋大臣。从此,长期掌管清廷外交、军事、经济大权。后任武英殿大学士和文华殿大学士。从60年代始开办近代军事工业和民用工业,逐步扩大“自强求富”的洋务事业,先后设立江南制造局、轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业。利用海关税收购买军火和军舰,扩充淮军势力,建立北洋海军。对外一贯妥协投降。1875年(光绪元年), 日、美勾结侵略台湾,他力主议和。1876年与英国签订《中英烟台条约》。1885年中法战争中,主张乘胜求和。与法国订立《中法新约》。1894年在中日甲午战争中,奉行避战求和方针,招致北洋海军覆没,签订《马关条约》,将台湾全岛及所有附属各岛屿以及澎湖列岛割让给日本。清政府并派李鸿章之子李经方为割台专史办理台湾交割事宜。1895年8月强学会成立时,捐银三千两入会,遭维新派拒绝。1896年受沙俄贿赂,在莫斯科签订《中俄密约》。在变法维新运动中采取观望态度。1900年八国联军侵占北京后,被任为全权大臣。与庆亲王奕劻代表清政府签订《辛丑条约》。临死前还推荐袁世凯继承其职务。死后谥“文忠”。有《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

清末大臣、洋务派首领。字少荃。安徽合肥人。道光进士,授翰林院编修。咸丰三年(公元1853年)随工部侍郎吕贤基在籍办团练。1858年去江西投靠曾国藩,充幕僚。1861年冬奉命到庐州编练淮军。次年4月,率淮军自安庆抵上海,在英、法、美侵略者的支持下抗击太平军,升任江苏巡抚。1864年伙同戈登“常胜军”夺取苏常,因功封一等肃毅伯。1865年4月署两江总督。1866年继曾国藩任钦差大臣,在弥河和徒骇河镇压东捻军和西捻军。1870年又继曾国藩任直隶总督兼北洋大臣,掌管内政、外交、军事大权,成为洋务派首领。他依靠外国侵略者开办洋务事业,先后设立江南制造局、轮船招商局、开平煤矿天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等企业。1876年与英国签订《烟台条约》。1885年在中法战争中,与法国订立《中法新约》。1894年在中日甲午战争中,避战求和,招致了北洋海军的覆没,签订《马关条约》。1896年10月,任总理各国事务衙门大臣,接受帝俄贿赂,与莫斯科签订《中俄密约》,允许俄国在中国修筑中东铁路等。1899年调署两广总督。1900年义和团兴起时,支持张之洞、刘坤一搞所谓“东南互保”,与帝国主义妥协,联合镇压义和团。1901年被任为议和全权大臣,与奕劻代表清政府和十一个帝国主义国家签订了《辛丑条约》。11月病死。有《李文忠公全集》。

李鸿章1823—1901

字少荃。清安徽合肥人。道光二十七年(1847)进士,授翰林院庶吉士。咸丰三年(1853)随工部侍郎吕贤基回籍办团练,抵抗太平军。咸丰八年入曾国藩幕,襄办营务。同治元年(1862)二月师法曾国藩,编成淮军。是年三月擢为江苏巡抚。同治四年四月署两江总督。次年十月奉命代曾国藩节制湘淮各军,专办镇压捻军事务。同治六年授两江总督。同治九年升任直隶总督兼北洋通商事务大臣。从此成为左右政局的核心人物。面对“华夷混一局势”,他提出“外须和戎, 内须变法”的治国方略。所谓“和戎”,即对侵略者不要“轻言战事”,而应“一意主和”, “以羁縻为上”, “变法”即引进西方的军事装备、机器生产和科学技术,以图“自强”。基于这一原则,他先后主持和倡办了江南制造总局、金陵机器局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局等一系列新式军事工业和民用企业,并筹建了北洋海军和北洋水师学堂等新式学校。主持对外交涉则一味妥协。光绪二年(1876)与英国签订《烟台条约》;光绪十一年与法国订立《中法新约》;光绪二十一年与日本签订《马关条约》;光绪二十二年与沙俄签订《中俄密约》;光绪二十七年与英、俄、美、日、德等十一国公使签订《辛丑条约》。死后谥“文忠”。著作有《李文忠公全集》、《李鸿章全集》。

- 大蓟(图217)是什么意思

- 大蓟散是什么意思

- 大蓟散是什么意思

- 大蕉是什么意思

- 大蕉皮是什么意思

- 大蕉皮是什么意思

- 大蕉皮是什么意思

- 大薯蓣丸是什么意思

- 大薯蓣丸是什么意思

- 大薯蓣丸是什么意思

- 大薸是什么意思

- 大藏五千卷是什么意思

- 大藏字母九音等韵是什么意思

- 大藏教是什么意思

- 大藏省是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经是什么意思

- 大藏经录存佚考是什么意思

- 大藏经纲目指要录是什么意思

- 大藤峡是什么意思

- 大藤峡之战是什么意思

- 大藤峡瑶民起义是什么意思

- 大藿香散是什么意思

- 大藿香散是什么意思

- 大藿香散是什么意思

- 大藿香散是什么意思

- 大藿香散是什么意思

- 大虎激战是什么意思

- 大虎耳草是什么意思

- 大虎耳草是什么意思

- 大虔晃是什么意思

- 大虫不吃伏肉是什么意思

- 大虫口中夺脆骨,骊龙颔下取明珠是什么意思

- 大虫魄五味散是什么意思

- 大虫魄五味散是什么意思

- 大虻虫丸是什么意思

- 大虻虫丸是什么意思

- 大蛇皮涂方是什么意思

- 大蛇药是什么意思

- 大蛇药是什么意思

- 大蛇除治传说是什么意思

- 大蛾散是什么意思

- 大蜈蚣散是什么意思

- 大蜈蚣散是什么意思

- 大蜜汤是什么意思

- 大蜜汤是什么意思

- 大蜜蜂是什么意思

- 大蜡是什么意思

- 大蜡螟是什么意思

- 大蝼蛄虾是什么意思

- 大蝼蛄虾是什么意思

- 大螟是什么意思

- 大螺钿大理石屏风是什么意思

- 大蟋蟀是什么意思

- 大蟒吸火药是什么意思

- 大蟒怪是什么意思