术中输血与输液

输血和输液是维护手术病人水、电解质和循环血容量接近正常的有效措施,而体液和血容量的正常又是保证各器官功能正常运行的前提。长时艰巨手术中的合理输血输液是手术顺利完成的关键之一。

输血 输血的旧概念仅指输入全血,新概念则包括将分离的血液各组成部分按需分别利用。首先把血细胞和血浆分离开。血细胞又可分为浓缩的红细胞、白细胞(淋巴细胞)和血小板等。血浆可分离出白蛋白、球蛋白以及各种不同的凝血因子。将血细胞各部分用深低温长期保存,血浆各部分冷冻浓缩干燥,以备急需之用。

(1) 适应证:手术时输血主要为补充血容量不足,偶尔给血液病人或术中发生凝血机制障碍的病人输以某些凝血因子。作为纠正贫血和其他治疗应用,一般都在术前进行。输血虽是保证血容量的主要有效措施,但有其不利的一面,如有引起传染疾病和免疫反应的可能。

(2) 手术失血量的估计: 一般仔细观察手术区出血情况,即能较正确地估计出当时的失血量和速度,如能在现场作一些失血量的测定则更可靠。失血量的测定法很多,其中以计重法最简易实用,即将未浸血的纱布事先秤量,待其浸血后再秤量一次,所得重量差即相当于纱布吸收的血量(1g相当全血1ml)。此法所得失血量中未计入手术野剩留的血量及消毒单、手术器械等所沾的血液,因此较实际失血量一般约少20~30%。比色法也是较简易的方法,即将所有沾血迹的敷料、器械等都用水洗净,然后测定血水中的血红蛋白浓度,借以推算出失血量。如能利用小型洗衣机进行洗涤。光电比色仪进行血红蛋白测定,再由电子计算机进行数据处理,操作更为简捷,甚至可制成一种自动连续失血测定仪。此外,反复测定血细胞压积和(或)血红蛋白,并作前后对比也可测出,但较费时,未予推广。同位素标记法测定血容量理论上虽属最可靠的方法,但由于操作繁复,不合实用。为使失血量的估计能较准确,须借助于失血量测定法作为参考,但是临床上不应机械地完全依靠测定出的数值来决定。还应重视病人临床表现和各种体征。各医院同类手术失血量的差别有时较大,同一医院中同类手术失血量的差异一般较小,因此各手术室应将一些常见手术的失血量总结统计,列表供日常工作参考。

(3) 全血和血液制品的应用:全血主要用于失血补充。从疗效来看,全血越新鲜越好,库存血超过48小时,凝血因子有的全部丧失,有的减少,5~7日后红细胞的2,3-二磷酸甘油酸盐活力下降,使氧离解曲线左移;3周后血清钾高达25~32mEq/L。补充失血有等量、欠量和逾量之别。以往较强调等量输血,近年由于较重视输血的缺点,多采用欠量输血。即便采用等量输血,为弥补功能性细胞外液的丧失,也须同时输入适量的电解质溶液,方能取得更理想的疗效。心肺功能和血容量正常的病人,失血量不超过全血总容量的10%者,可不予输血,失血量超过全血总容量20%以上者,则必须输血。血液制品的应用参考见表1。

表1 血液制品的应用

| 分类 | 类 型 | 指 征 |

| 全 血 | 库血 新鲜全血 | 急性或慢性失血 血小板减少,第Ⅱ因子缺乏 |

| 血 液 成 份 | 浓缩红细胞 | 贫血,提高血红蛋白,但不 增加血容量 |

| 冰冻红细胞 | 病人白细胞和血小板抗体免 疫力缺乏病人,器官移植 | |

| 去白细胞和血小板的红 细胞 | 同 上 | |

| 浓缩血小板 颗粒白细胞 冷冻沉淀物(第Ⅶ凝血 因子) | 血小板减少 白细胞减少 A、B型血友病,纤维蛋白元 减少 | |

| 血 浆 成 份 | 新鲜冰冻血浆 | A、B型血友病,第Ⅴ因子缺 乏,凝血酶元,纤维蛋白元 |

| 新鲜干燥血浆 | 减少,大面积灼伤,白蛋白 减少 |

输液 术中水和电解质平衡的变化一般都有一定程度的体液负平衡,这是因为术前已禁饮食一段时间,禁食后不显性失水和排尿量使体液丢失达600~800ml之多。麻醉和手术期间由于血管扩张,体表蒸发水分增多,通气加强后经肺散发的液体量较平时增加,病人如置有胃管或其他引流管,增添了另一液体流失的渠道,腹腔和胸腔内脏的显露使体液蒸发面积显著增加,如手术灯隔热不佳,体液的丧失更为加速。电解质也随体液的蒸发丢失,一次大手术,钠的丢失可多达50mEq/L。各种麻醉药和麻醉方法对电解质都有不同程度的影响。在严重创伤下琥珀胆碱易致高血钾。应用吗啡使血pH下降,可引起血清钾上升,钠下降。乙醚的拟交感作用除可引起一定程度的酸中毒外,血浆容量也有不同程度的减少。硫喷妥钠、氟烷、氧化亚氮等都可引起轻度血钾下降,可能由于钾离子向细胞内转移所致。麻醉过程中由于呼吸功能改变,PaCO2可升高或降低,前者导致呼吸性酸中毒和血钾上升,后者则引起呼吸性碱中毒和钾下降。

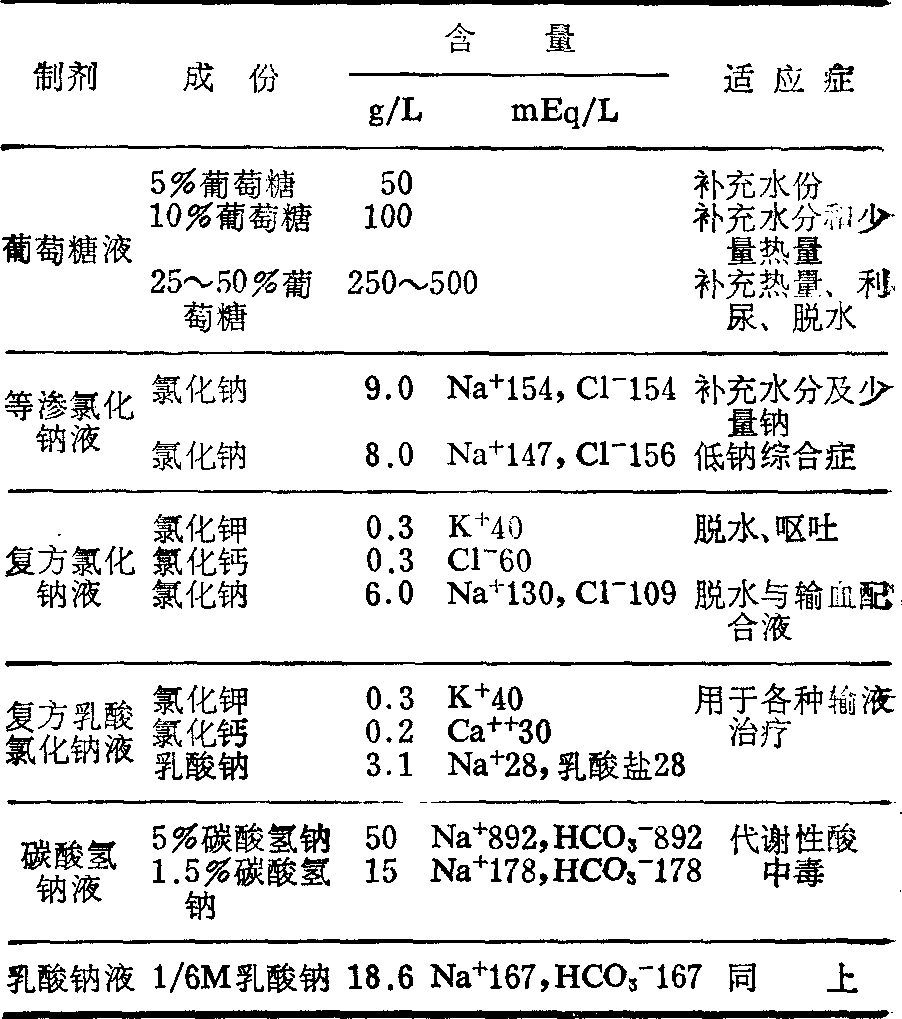

输液制剂的品种较多,可据不同临床条件作适当的选择,常用的制剂参见表2。

对某些病人如大面积烧伤,肠瘘,顽固性呕吐,长期昏迷以及营养不良又不能进食或鼻饲者,为维持营养,促进组织的修复和合成代谢,就需要通过静脉途径补充高能营养制剂。常用的高能营养配方有50%葡萄糖液250ml和5%水解蛋白液500ml为一单元,每日在高能营养中加入必须的电解质,包括10%氯化钠50~60ml,10%氯化钾60~80ml,5%碳酸氢钠70~80ml,10%葡萄糖酸钙20ml和25%硫酸镁4~8ml。上述电解质溶液需分别均匀放入各补液瓶中。此外,将维生素C、B6加入营养液静滴,维生素A、D、B1、B12肌注补充。临床应用剂量先从

表2 常用输液制剂

择期手术的病人术中输液的目的主要在于维持水的平衡,或使血液稀释以求减少术中输血量。5%葡萄糖液使用已久,输入体内后葡萄糖迅速被代谢,所余水分可弥补体液的不足。近年来术中应用此种溶液日见减少,含钠液(尤其乳酸氯化钠)的使用相应地增多。这种转换的主要原因在于体液的丢失绝大多数并非单纯脱水,同时有电解质的丢失;脱水时虽然体液从血液中丢失,但其主要来源实际是细胞外液(即“功能性细胞外液”),补充的液体成份应与细胞外液近似为宜; 钠离子是血浆中主要的阳离子,起决定作用,缺钠时血浆容量也下降,含钠液在血管内的半寿期较长;合理使用时,含钠液并不致增加肺或脑水肿的危险。择期手术的病例除术前应避免明显的脱水外,术前禁食可能引起的入量不足,宜在麻醉诱导前或诱导后即按15~20ml/kg予以补充。术中病人的不显性失水,随室温可有200~600ml/24h的差别,因此一般可按每小时5ml/kg维持,室温高时则适当增加。如病人已置导尿管,则以保持尿量接近50ml/h最为适宜。如病人术前有明显的水缺失且未曾完全补足,术中除应与新丢失量一并补足,如此输液量和输入速率均与一般病例不同,必要时宜置导尿管和中心静脉压管,保持尿量不低于30ml/h、中心静脉压不高于15cmH2O。术前有水和电解质慢性缺失的病人,其水与电解质平衡较为复杂,可能不足,过剩或分布异常,对此类病例除应仔细分析和判断其体液平衡状态外,尿量和中心静脉压的监测更为重要。对电解质缺乏的病例,术前准备阶段应予以充分纠正,属于急症或于术中发现其缺失尚未获纠正者,此时适当输入电解质(钾或钠)溶液。酸碱失衡的纠正主要应予术前完成,但休克或手术曾中断血液循环的病例可发生急性代谢性酸中毒,须立即纠正。碳酸氢钠是使用最广的碱性液。乳酸钠必须经肝脏分解后始释出HCO3-,因此发挥作用较缓慢,休克或其他急症时肝功能未必健全,乳酸钠的分解也难以保障,故近年已少用。三羟甲基氨基甲烷(THAM)可缓冲细胞内酸中毒,作用迅速,一般使用3.6%(等渗)溶液,其缺点是抑制呼吸,易使PaCO2下降,并引起低血糖、低血钙,为此近年也已少用。

血浆增容剂(或称代血浆)只能暂时代替血浆的扩容作用,并不能完全代替血浆的功能。血浆增容剂种类很多,迄今临床最常用的只有右旋糖酐和羟乙基淀粉。根据右旋糖酐分子量的大小可分为中分子及低分子两种,前者平均分子量约7万,后者约3~4万。中分子右旋糖酐扩容效果较好,在血管内的半寿期较长,其缺点是当剂量超过15ml/kg,凝血时间可能延长,过敏反应也较多,主要表现为神经性水肿。低分子右旋糖酐主要用以防止红细胞聚集,促进微循环功能。羟乙基淀粉液一般为6%的含钠液,有较好的扩容作用,对凝血机制影响较少,成人最大剂量可达2000ml,过敏反应不多,但细菌污染可能较大,必须加强密封和储藏。

注输术 为保证输血输液速度适合手术病人病情变化的需要,须选用内径大的穿刺针,并选择易稳妥固定的静脉进行穿刺和输液。麻醉人员应具备准确熟练的静脉穿刺技术。需进行大量快速输液或输血的病人,宜于术前置入内径大的静脉导管,供输液和测中心静脉压二用。近年也有采用动脉输血输液者。对心肺功能不全,全肺切除术和肾功能不全尤其是老年人和小儿的病例,输液量和速度均应酌减,以免导致肺水肿。静脉输液管是术中静脉给药的途径,但也增加了静脉污染的机会。另外,还应重视各种药品的配伍问题。有的沉淀物肉眼不能察觉,有时大分子药物(如胰岛素)可被输液瓶壁或管道壁吸附,影响其充分发挥治疗作用。

输血输液反应和并发症 (1) 致热源反应: 致热源是细菌代谢产物的多糖体,致热源反应的主要表现为输液时或输液后病人发生寒颤和高热。现代生产过程中造成致热源污染制剂的事故极为罕见,但在灭菌后反复使用的输血输液器械中却较易发生致热源的污染。临床上自从使用一次性的输液器后,此类反应极少发生。病人出现寒颤、发热反应,须立即停止输液输血,并静脉注氟美松(5mg)、哌替啶或吗啡。

(2) 微生物及霉菌污染: 由于采血技术错误及制剂制备过程中处理不严密,可导致血液和输液与微生物和霉菌接触的污染。常见的原因是运输、储藏和使用方面造成的,如开放式输血输液的污染机会明显较密闭式多。输入污染的血液或液体后,病人可发生败血症,即使给予广谱抗生素、激素等治疗,死亡率仍很高(近50%),因此改进采血操作和制剂制备技术,严格遵守操作程序,减少空气污染机会,临床上改用闭密输液器等,均有助于预防这类并发症的发生。

(3) 静脉炎:是于静脉内输入刺激性较强的药物所致,可引起剧痛而影响肢体活动,且不易恢复。故凡属高渗性溶液或刺激性强的药物,宜稀释后静注或经中心静脉塑料管注入,并尽量避免使用下肢静脉血管。静脉炎局部可采用物理疗法。

(4) 气栓和血栓:气栓是输血输液时混入空气所致。液体或血液中混有凝血小块、纤维丝、其他碎片等颗粒物质,进入血管后易淤积而致血栓形成。虽然血液对空气的亲合力很强,小量空气进入血液后很快被吸收,一般不致造成严重恶果,但如进入大量空气,则可引起心肺致命的栓塞。输液前应认真将输液器中空气排除,避免用空气加压装置输血。一般所用输液器滤网小孔的直径是140μm大小,近年认为输血2000ml后改用40μm的滤网可减少或防止血栓形成,但滤网孔过小会影响输血输液速度。

(5) 溶血反应:指抗体和不相容的抗原相合,结果使红细胞破坏。溶血反应有两类,一是于输入配伍不合型的血,二是输入过期血或受热破坏的血。误输配伍不合型的血包括ABO型和Rh因子的血,反应迅即发生,有时仅输入10~15ml即出现。临床症状有腰背剧痛、心前区压迫感、寒颤高热、呼吸困难、血压下降、循环衰竭、内脏出血、黄疸和血红蛋白尿等;全麻下主要表现为低血压、脉搏增快、手术区渗血增多。输配伍不合型血所致溶血反应的死亡率高,关键在于预防。输入配伍不合型血的主要发生原因是由于血型或交叉凝集反应试验造成错误,对A1A2型和Rh因子阴性等特殊情况应作进一步分析检查。此外,应加强责任心,输血前须二人核对无误再输入。开始输血15分钟内,如出现不能解释的低血压,手术区渗血增多,应疑及凝血反应,立即停止输血,重新核对病人和输入血的血型,检查交配试验有无错误。对症治疗早期以抗休克为主,输注平衡盐液,相合的血和白蛋白制剂等,必要时用升压药暂时提高血压。以甘露醇120g静滴,随之静注速尿40~60mg,预防肾功能衰竭。静滴碳酸氢钠,纠正酸中毒。后期注意水、电解质平衡,防止高血钾和低血钾,并注意可能发生播散性血管内凝血。静注氢考的松50~100mg,可能有助于改变抗原-抗体反应。

(6) 过敏性反应: 主要系受血者对异体蛋白的变态反应,也可因献血员的致敏物质随输血传给受血者。输血后出现荨麻疹,轻度血管神经性水肿,严重时发生喉水肿,支气管哮喘,低血压,呼吸困难,甚至过敏性休克。一般症状轻者毋需特殊处理,如症状严重,应停止输血,同时静注肾上腺素和(或)氢考的松。

(7) 大量输血并发症: 大量输血不仅指输血的数量同时也包括输血的速度,一般指输血总量超过4,000ml,或紧急输血超过病人血容量的1.5倍,或者在一小时内输血量相当病人血容量的1/2。大量输血的并发症主要因输入大量库血后引起凝血障碍,枸橼酸中毒,酸碱紊乱,高钾血症,氧解离曲线右移,体温降低,微血栓形成及播散性血管内凝血等,其后果是严重的。因而大量输库血超过5000ml者需采取一些预防并发症的措施,如输注鲜血或新鲜冰冻血浆,库血经加温后输入,每输血1000ml后静注葡萄糖酸钙1g,及改进滤网孔大小等。

- 对所在社会不抱希望而避世隐居是什么意思

- 对所学的知识不能融会贯通是什么意思

- 对所学的知识理解不深,没有变成自己的东西是什么意思

- 对所抓获敌人加以讯问是什么意思

- 对所敬仰者深切怀念是什么意思

- 对所敬仰者的思慕之情是什么意思

- 对所有人都适合是什么意思

- 对所期望的人不争气不上进感到不满、焦急是什么意思

- 对所看对象特别喜欢是什么意思

- 对所获得的东西非常喜爱和珍视是什么意思

- 对所要解决的问题没有帮助是什么意思

- 对所见的人十分钦佩是什么意思

- 对所讲的事情非常熟悉是什么意思

- 对所讲的事物很了解是什么意思

- 对所读的书深有感触和联想是什么意思

- 对扇子是什么意思

- 对手是什么意思

- 对手对脚是什么意思

- 对手戏是什么意思

- 对才华出众的人大力鼓励扶持是什么意思

- 对才能、名誉、地位或境遇等比自己好的人心怀怨恨是什么意思

- 对扎六合枪是什么意思

- 对扎杆是什么意思

- 对打是什么意思

- 对打尜儿是什么意思

- 对托儿是什么意思

- 对扛是什么意思

- 对执行劳动法的监察是什么意思

- 对执行劳动法的监督检查是什么意思

- 对扬是什么意思

- 对扬休命是什么意思

- 对扶疏古木,浮图倒影,势压雄涛。是什么意思

- 对承运人的求偿权是什么意思

- 对把子是什么意思

- 对投资需求膨胀的信贷构成调节是什么意思

- 对投资需求膨胀的信贷规模调节是什么意思

- 对投资需求膨胀的利率调节是什么意思

- 对投资需求膨胀的税收调节是什么意思

- 对抗是什么意思

- 对抗上级或尊长,做叛逆之事是什么意思

- 对抗关税是什么意思

- 对抗刺是什么意思

- 对抗反射是什么意思

- 对抗君王,搞反叛活动是什么意思

- 对抗和对立是什么意思

- 对抗品牌是什么意思

- 对抗型决策是什么意思

- 对抗声纳是什么意思

- 对抗实力论是什么意思

- 对抗射击是什么意思

- 对抗式并列复合句是什么意思

- 对抗式模式是什么意思

- 对抗心理是什么意思

- 对抗性条件作用是什么意思

- 对抗性条件反射是什么意思

- 对抗性矛盾是什么意思

- 对抗性矛盾和非对抗性矛盾是什么意思

- 对抗抵挡是什么意思

- 对抗措施是什么意思

- 对抗斗争是什么意思