抗精神病药的临床应用

抗精神病药,是指能治疗各类精神病及各种精神障碍的药物,又称强安定剂或神经阻断剂,由于本组药物主要用于治疗精神分裂症,故又名抗精神分裂症药。这类药物以五十年代初期发现氯丙嗪和利血平具有抗精神病作用而开始发展。目前有效的抗精神病药物有40余种。在各类精神药物中,占有主要地位。

按其化学结构不同可分为五大类:

❶酚噻嗪系(pheno-thiazines),按侧链结构不同,又分二甲胺(aliphatic)、哌嗪(piperazine)和哌啶(piperidine)三类。三类中以氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪、氟奋乃静应用最多。国外尚有甲硫哒嗪、甲砜哒嗪、哌普嗪、丁酰拉嗪、氨砜拉嗪、氰噻嗪等。

❷硫杂蒽系(噻吨类thioxanthenes),有泰尔登。国外尚有氨砜噻吨、氯噻吨、三氟噻吨等较为常用。

❸丁酰苯类(butyrophenones),有氟哌啶醇、三氟哌啶醇及哒罗哌啶醇。国外尚有螺环哌啶醇、哌迷清、氟斯必灵、五氟利多等用于临床。

❹萝芙木类生物碱,其代表药为利血平。

❺其他: 包括苯酰胺类(benzamides)的舒必利、舒多普利,二苯氧氮平类(dibenzoxazepines)的氯氮平。国外尚有双氢吲哚酮类(dihydroidolenes)的吗啉啶醇等同被称为第四代药物的较新品种。

在药物制剂上,出现了长效抗精神病药,如氟奋乃静庚酸酯和氟奋乃静癸酸酯已用于临床。

抗精神病药主要作用于脑干网状结构,影响神经细胞突触部位去甲肾上腺素(NE)和多巴胺(DA)等神经递质(生物胺) 的功能。网状结构的上升系统对维持感知觉,皮质的兴奋和觉醒有关,而下降系统则与运动和行为有关。多巴胺能系统则与边缘系统、黑质-纹状体系统的功能密切有关,这种选择性的作用,使它们能消除病理性兴奋,减轻忧虑紧张,幻觉妄想和病理思维等精神症状,通常治疗剂量又不致产生深睡、昏睡等意识障碍,不影响日常生活。常用于治疗精神分裂症、躁狂症、激越型抑郁症等重性精神病。亦用于消除症状性精神病,器质性精神病及癫痫性精神障碍患者的精神症状。

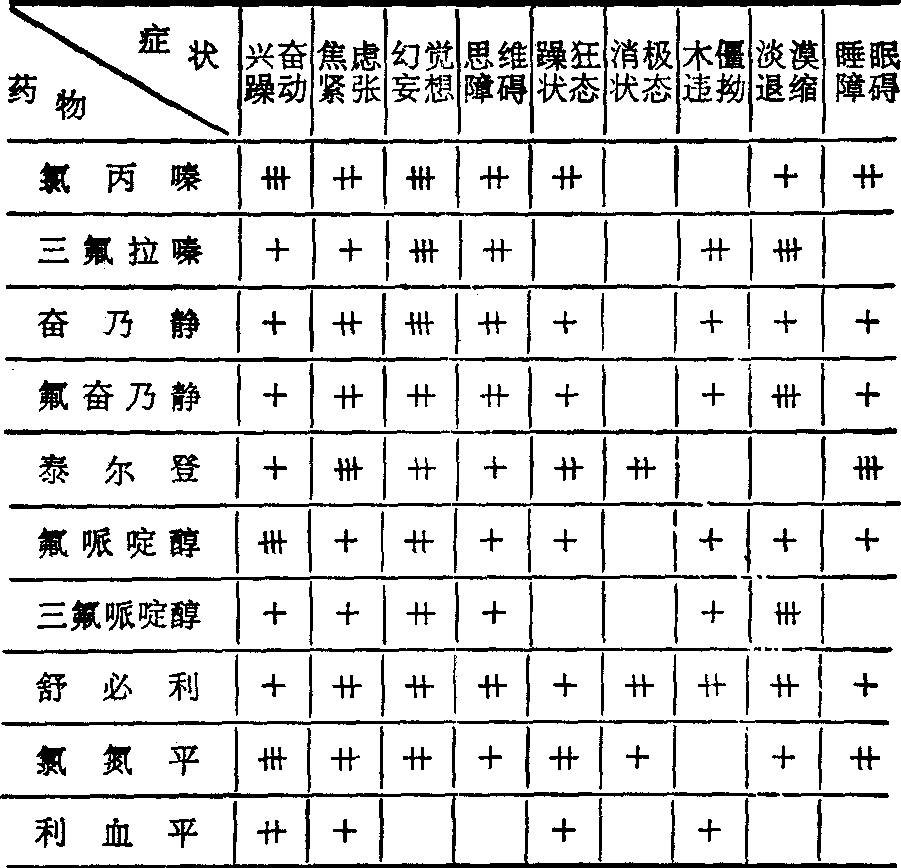

抗精神病药物尽管基本药理作用相同,但每种药物又有一些相对的特点。氯丙嗪、氟哌啶醇等除有抗幻觉、妄想作用外,尚有明显的镇静作用,对控制各类精神运动性兴奋,具有较好作用。泰尔登兼具抗抑郁作用,奋乃静镇静作用不强,有明显抗幻觉妄想作用,且作用缓和。三氟拉嗪和氟奋乃静除了抗幻觉妄想作用外,有中枢神经激活作用,对淡漠退缩、木僵违拗等症状作用较优。各种长效制剂主要用于慢性精神病患者的维持治疗。下表为十种抗精神病药物对各种常见精神症状的适用范围。

应当指出,抗精神病药的所谓“作用谱”是相对的,在临床上受到各种因素,特别是被治对象个体特异性的影响。例如,氯丙嗪一般作为兴奋躁动的首选药物,但有的病人,用氯丙嗪并不能控制,却对氟哌啶醇、氯氮平或利血平等药较为敏感。精神病人同时有内科疾患,或者因躯体疾患伴发精神障碍,而需要应用抗精神病药物时,其选

常用抗精神病药的适应范围

注: ⫵有显效(首选) ⫲有效(次选) +部分有效(再次选)

择除了考虑精神症状的适应证外,还要考虑药物对躯体疾病的影响。如氯丙嗪可能导致低血压、低体温,因而不宜用于有低血压倾向或极度衰弱的病人。氟哌啶醇和氟奋乃静常造成严重的锥体外系反应,对老年、动脉硬化或震颤麻痹症患者,应用必须谨慎。三氟哌啶醇易致肝功能损害,对肝病患者应避免使用。有溃疡病的患者,可因服利血平等药物而诱发消化道出血,氯氮平对造血系统,特别是粒细胞系统有抑制作用,故不宜用于血液病患者。抗精神病药物用于治疗重性精神病时,剂量和疗程都要足够。一般在控制发病状态时寻找能发挥最高疗效的治疗量;而在巩固治疗阶段,要选择能稳定病情的最低维持量。如以氯丙嗪治疗精神分裂症为例,开始剂量:25~50mg,一日三次,逐渐递增,10~15天增至所需治疗剂量,一般成人每天为: 300~600mg。对急性精神分裂症宜用上述剂量,治疗4~6周;如症状控制,则逐渐减药至每天100~200mg,维持量同样应视个体情况而定,通常为治疗剂量的1/2~1/4左右。维持时间,一般认为要2年以上。对兴奋躁动或拒绝服药的病人,可采用肌内注射法,每次注射氯丙嗪50mg,或氟哌啶醇10mg,或泰尔登30~60mg,每天2~3次;待病情改善后继以口服治疗。在治疗过程中,频繁换药,并非所宜,一般以单用一种抗精神药物为宜。几种抗精神病药物的合并应用,往往并不提高疗效。副反应和治疗意外都有增加,且无助于断定药物疗效及正确调整剂量,故不是合理的方法。如果没有锥体外系副反应,亦不必过早合并使用抗震颤麻痹药物。

用于治疗器质性和症状性精神病或老年精神病人时,首先要注意躯体疾病的用药禁忌;其次要针对其症状表现酌情选择。药物剂量宜小,加量要慢,或采用临时性用药、以控制症状为度。对急性兴奋躁动,可临时肌内注射氯丙嗪50mg,必要时可每6小时重复注射。对较持续的情绪障碍或幻觉妄想状态,一般选择对心、肝、肾和植物神经系副反应较少的奋乃静或氟哌啶醇,剂量约为治疗重性精神病之半,症状控制后,便可逐步减量至停药。

许多抗精神病药也有抗焦虑作用,亦可用于治疗各类疾病所致焦虑、紧张、烦躁、不安等症状,但所用剂量要比治疗重性精神病低得多,如氯丙嗪口服每次12.5~25mg,一日三次。下表中抗精神病药物的剂量为用于重性精神病治疗的剂量。

抗精神病药物的剂量

| 分 类 | 药 名 | 剂量(mg/日) | |

| 酚 噻 嗪 系 | 二甲胺基类 | △氯丙嗪chlorpromazine (Thorazine, wintermine) | 200~800 |

| 哌嗪类 | △三氟拉嗪trifluperazine (Stelazine) | 10~60 | |

| △奋乃静perphenazine (Trilafon) | 20~80 | ||

| 丁酰拉嗪butaperazine | 10~100 | ||

| 氨砜拉嗪thioproperazine (Majeptil) | 5~20 | ||

| △氟奋乃静fluphenazine (Repoise, prolixin) | 10~40 | ||

| 氰噻嗪periciazin(Aolept) | 20~150 | ||

| 哌啶类 | 甲硫哒嗪thioridazine (Mellaril) | 200~800 | |

| 甲砜哒嗪mesoridazine (Serentil) | 100~800 | ||

| 哌普嗪pipothiazine (Pipotiazine) | 30~50 | ||

| 硫杂蒽系 | △泰尔登chlorprothixene (Taractan) | 75~600 | |

| 氯噻吨clopenthixol | 150~300 | ||

| 氨砜噻吨thiothixene (Navane) | 10~60 | ||

| 三氟噻吨flupenthixol | 1~8 | ||

| 丁酰苯系 | △氟哌啶醇haloperidol (Haldol) | 10~40 | |

| △三氟哌啶醇trifluperidol (Tridol) | 3~10 | ||

| △哒罗哌啶醇droperidol (Inapsine) | 5~25 | ||

| 分 类 | 药 名 | 剂量(mg/日) | |

| 丁酰苯系 | 螺环哌啶醇spiroperidol 哌迷清pimozide 氟斯必灵fluspirilene 五氟利多penfluridol | 1~9 1~8 3~16 30~60 | |

| 萝芙木系 | △利血平reserpine | 2~6 | |

| 其 他 | 苯酰胺类 | △舒必利sulpiride (Dogmactil) △舒多普利sultopride | 200~800 200~800 |

| 二苯氧 氮平类 | △氯氮平clozapine (Leponex) 氯噻平clothiapin | 200~600 60~120 | |

| 双氢吲 哚酮类 | 吗林啶醇molindone (Moban) | 5~10 | |

| 长效剂(酯类) | △氟奋乃静庚酸酯fluphena- zine enanthate △氟奋乃静癸酸酯fluphena- zine decanoate(FD) 哌普嗪棕榈酸酯pipothia- zinc palmitate | 25~50 (1~4周) 25~50 (1~4周) 50~200 | |

注: △巳有国产。( )内为常用商品名。

抗精神病药,因其用药量大,用药期长,已发现许多副反应,有些严重副反应甚至可以导致病人死亡或难以恢复的后遗症,对此必须注意,及早预防。

1. 精神神经系统副反应: (1)药源性精神症状,长期应用利血平,丁酰苯类及酚噻嗪类药物后,可致情绪低落、消极自杀行为。大剂量用药可引起谵妄。少数病人用药后反而出现失眠、焦虑、情绪不稳、兴奋躁动,甚至发生幻觉妄想、意识模糊或原有精神症状的加重。应减药或停药观察。

(2) 锥体外系症状,是抗精神病药常见的副反应,其表现形式多样。运动不能或静坐不能大多数发生于治疗初期,前者表现为动作减少、缓慢,甚至无法穿衣着袜和进食;后者则为无目的地搓手、顿足、反复徘徊、坐立不定。急性扭转性运动也见于治疗早期,表现为阵发性的动眼危象,头颈后倾、扭转痉挛等。震颤麻痹综合征较多见于高龄病人,一般于治疗的第4~6周出现,表现为假面样面容、动作呆滞、静止性震颤、齿轮样肌强直,前冲性小步步态和协调动作消失。严重者可致口齿不清、吞咽困难、运动不能、影响言语、进食和生活。上述锥体外系反应,多于药物增量过速时发生,若适当加以注意,可以避免或减轻。一旦发生,可用抗震颤麻痹症药物解除,如安坦2mg,或东莨菪碱0.2mg,或苯甲托品1mg,每日2~4次。严重者可皮下注射溴氢酸东莨菪碱0.3mg,并酌情减量或停药。

(3) 迟发性运动障碍,以老年、女性或脑部有器质性病变者较多见,发生于长期服用抗精神病药物时,表现为口面部、躯干或四肢的不自主运动,抗震颤麻痹药不但无效,可能加重症状。早期发现,及时减量,逐步停药,可使部分患者的反应消除,若处理较晚,症状可能持久存在,难以恢复。长期服用抗精神病药者,骤然停止,或过早地长期、大量合用抗震颤麻痹药,均可促发本症,用药时应当注意。

(4) 癫痫发作,大剂量用药时,尚可诱致癫痫大发作。

(5) 植物神经失调症状,由于许多抗精神病药物具有抗肾上腺素能作用,抗胆碱能作用或刺激肾上腺素能作用,因此可发生口干、流涎、鼻塞、多汗、便秘、腹泻、肠麻痹、膀胱麻痹(尿潴留)等植物神经系统副反应。

(6) 恶性综合征,又名恶性高热苍白综合征或Malin综合征,表现发热,肌张力增高,缄默少动或兴奋、震颤、吞咽困难、植物神经功能紊乱。严重时持续高热,意识障碍、周围循环衰竭、脱水和营养失调,不及时处理可致死亡。

2. 心血管系副反应: 最常见者为体位性低血压,是由于药物的抗α-肾上腺素能作用所致,往往在服药初期迅速改变体位时发生,持续一阶段服药后可以适应。发生这类反应时,应尽快让病人平卧,静脉注射高渗葡萄糖液。或可考虑用升压药,并停药观察,或换用心血管系反应较轻的奋乃静或三氟拉嗪。大量长期用药,可以出现心肌损害,病人开始时常无主诉症状,而心电图出现Q-T时间延长,S-T段下降,T波平坦成倒置。停药后一般可以恢复。个别患者产生心律紊乱,必需及时停药处理。

3. 消化系统副反应: 主要为中毒性肝炎,以氯丙嗪所致者为多。症状多于服药后第一个月发生,与剂量无关,目前认为系机体对药物过敏所致。肝功能异常主要表现为碱性磷酸酶增高,也可见胆红质及转氨酶增高,肝病理检查为毛细胆管内胆汁郁积,门脉周围有以细胞浸润为主的间质障碍以及肝细胞坏死。发生时需与病毒性肝炎鉴别。应停药并采取保肝措施等支持治疗。此外,服用大量利血平等抗精神病药可诱致消化道出血。

4. 血液变化: 氯丙嗪等酚噻嗪类药物可引起各类血细胞减少,其原因可能为机体过敏,药物造成DNA代谢障碍所致。临床有粒细胞缺乏症、贫血,及继发性发热、咽痛等感染症状,必须停药治疗。此外,这类药物还可使血液凝固性增加,发生血管栓塞性疾患。

5. 代谢及内分泌改变: 包括体重增加、月经周期紊乱、闭经、性欲减退、泌乳、男子乳房发育等。

6. 皮肤副反应: 因过敏而出现药疹、接触性皮炎、光敏性皮炎、剥脱性皮炎等,应予抗过敏治疗。长期用药后可于暴露部产生皮肤色素沉着,此为药物阻断了酪氨酸的正常代谢,而向黑色素代谢旁路转移所致。色素还常沉着于眼球各部而致影响视力,出现视物模糊。

7. 急性中毒反应: 轻度中毒者表现嗜睡、软弱、眩晕、心悸、血压轻度下降、震颤和肌张力增高。由哌嗪类的酚噻嗪类或丁酰苯类药物而致者可见静坐不能、动眼危象、痉挛性斜颈等急性的锥体外系反应。利血平中毒者,还可见全身潮红、结膜充血、鼻塞、脉率减慢、和明显而持久的低血压。重症中毒时可伴有癫痫发作; 昏迷过深可发生呼吸抑制。最常见的危险症状为明显的低血压,如持续时间长,可发生肾功能衰竭,水与电解质代谢紊乱,酸碱平衡失调,低血容量性休克而致各组织器官血液灌注量不足等严重情况,甚至死亡。体温一般下降,如体温较高,常提示有感染存在。其他尚有肝、肾功能损害、心肌损害、粒细胞减少,尿潴留和肠麻痹等。应即时抢救,具体可参照急性药物中毒处理。

- Oceania是什么意思

- OCEANOSPIRILLUM是什么意思

- Oceanospirillum beijerinckii是什么意思

- Oceanospirillum beijerinckii subsp.beijerinckii是什么意思

- Oceanospirillumjannaschii是什么意思

- Oceanospirillum kriegii是什么意思

- Oceanospirillum linum是什么意思

- Oceanospirillum maris subsp.williamsae是什么意思

- Oceanospirillum multiglobuliferum是什么意思

- Ochrobactrum anthropi是什么意思

- Ocimum basilicum L.是什么意思

- OCP运输条款是什么意思

- OCTADECABACIER是什么意思

- Octadecabacter arcticus是什么意思

- octagon emerald是什么意思

- October是什么意思

- octylene oxide是什么意思

- ocular是什么意思

- oc·ca·sion是什么意思

- oc·cur是什么意思

- oc·cur·rence是什么意思

- oc·cu·pa·tion是什么意思

- oc·cu·py是什么意思

- odd是什么意思

- odd是什么意思

- odds是什么意思

- odor是什么意思

- OECD转让定价准则:应用差异是什么意思

- OEC生产方式是什么意思

- OENOCOCCUS是什么意思

- Oenococcus oeni是什么意思

- of是什么意思

- of是什么意思

- off是什么意思

- off是什么意思

- off是什么意思

- off是什么意思

- offence是什么意思

- offence是什么意思

- offend是什么意思

- offensive是什么意思

- offer是什么意思

- offer是什么意思

- office是什么意思

- office是什么意思

- office是什么意思

- office是什么意思

- officer是什么意思

- official是什么意思

- officinal是什么意思

- offshore是什么意思

- offspring是什么意思

- off·set是什么意思

- often是什么意思

- of·fence是什么意思

- of·fend是什么意思

- of·fen·sive是什么意思

- of·fer是什么意思

- of·fice是什么意思

- of·fi·cial是什么意思