〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

害怕某事物

怕麻烦:惮烦

害怕困难:惮难 惧惮 畏难(~情绪)

害怕艰难困苦:怕风怯雨

害怕劳累:惮劬

害怕苦累:怕苦 伤苦 惮劳

害怕脏和苦:嫌脏怕累 怕脏怕苦

惧怕不能坚持:惶挠

怕惹是非或怕犯错误:怕事

畏缩怕事:怯缩

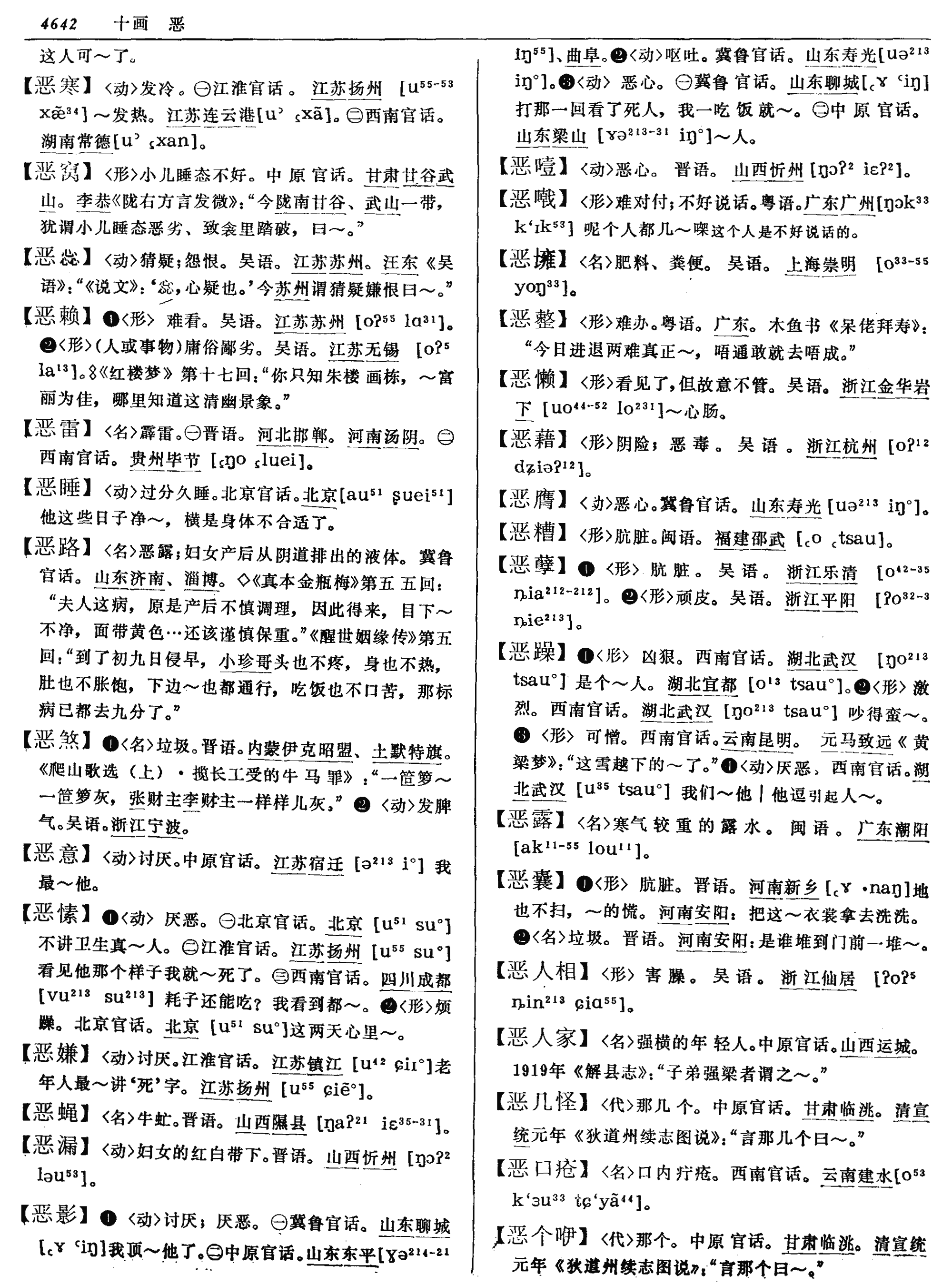

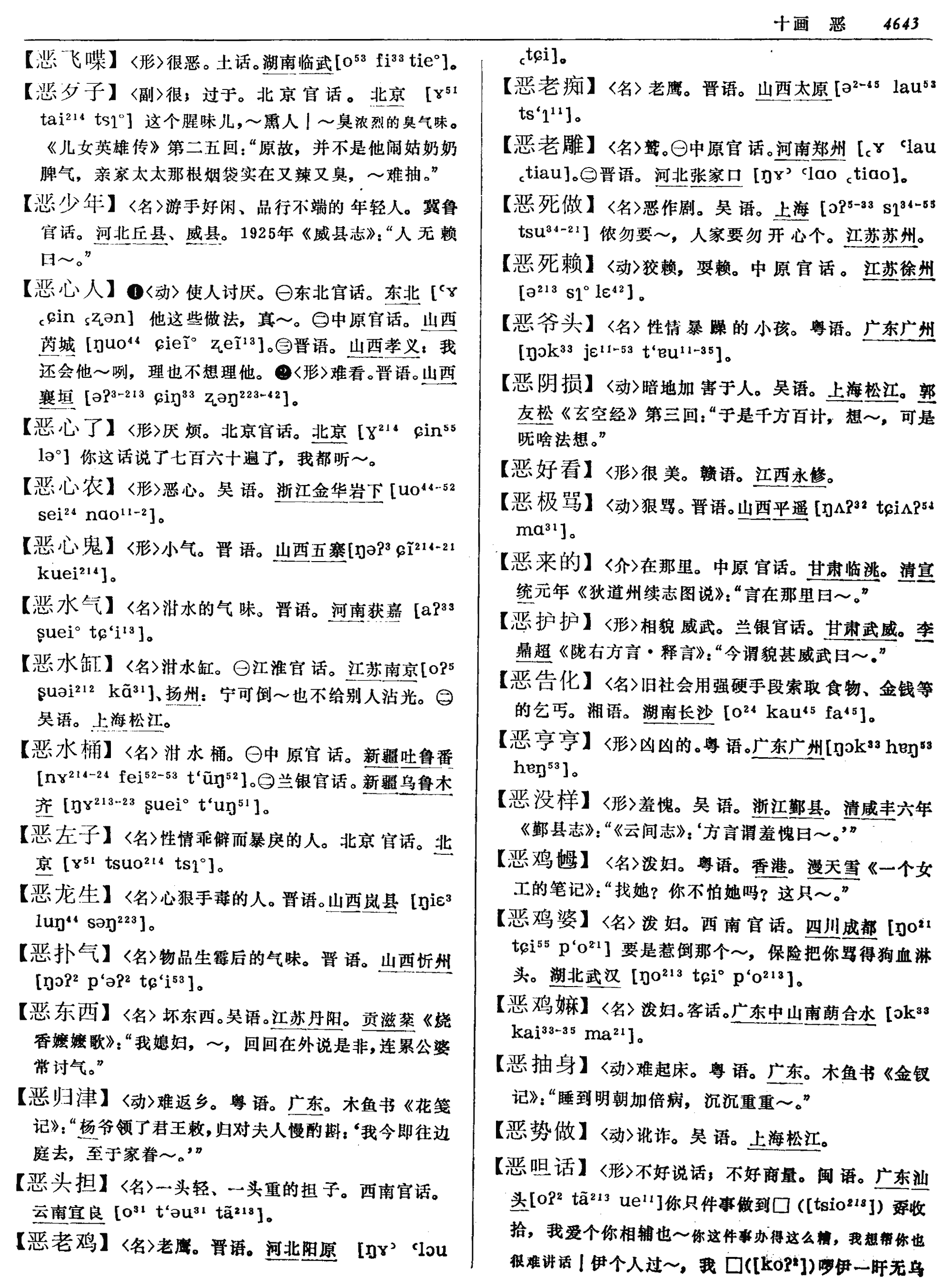

害怕冷:怕冷 恶寒

畏惧罪刑:畏罪

生怕失去:患失

145.恶2寒(p1140.1)

书证引汉·张仲景《伤寒论·辨脉法》标点作: “病有洒淅,恶寒而复发热者,何?”

按:标点有误,不合文法。疑问代词当与上文连读,问“先恶寒而又发热的缘故是什么”,则“者”下之逗号必当删除而后可。

恶寒恶(wu 误)

症状名。即怕冷。诸邪郁遏表阳,或阳虚卫弱所致。《素问·骨空论》:“风从外入,令人振寒,汗出头痛,身重恶寒。”《丹溪心法·恶寒》:“阳虚则恶寒。”《张氏医通·寒热门》:“有卫气虚衰,不能实表分肉而恶寒者;有上焦之邪,隔绝营卫,不能升发出表而恶寒者;有酒热内郁,不得泄而恶寒者。背恶寒是痰饮。……外感、内伤、伤食、温痰、火郁、皆有恶寒,非独阳虚也。”《证治汇补·恶寒》:“此第言阴阳正虚之病,他如风、寒、暑、湿、痰、火、郁、瘀、痈、疮,一切邪气拂郁于表,表中之阳气不能发越者,皆令恶寒。”又:“恶寒者,虽居密室帏幕之中,猛火近热之处,仍觉憎寒拘急,甚则毫毛毕直,鼓颔战栗,非若恶风之候,见风则凛凛畏惧,无风则坦然自适也。”本证有外感恶寒、内伤恶寒两类。外感者,可见于感冒、伤寒、温病、疟疾等病症。内伤者,有阳虚恶寒、痰饮恶寒、郁火恶寒等。参见有关各条。

恶寒

证名。出自《素问·骨空论》,即怕冷。

恶寒惡寒è hán

畏寒,怕冷。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》:“病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。”

恶寒wùhán

症状名。出《素问·骨空论》。即怕冷。有外感恶寒、内伤恶寒两类。外感恶寒见于感冒、伤寒、温病、疟疾等病症。内伤恶寒主要有阳虚恶寒、痰饮恶寒、郁火恶寒等证。详各条。

恶寒

恶寒是指患者的自觉怕冷症状。

病名考证 恶寒名出《内经》。古代医籍又因恶寒的程度不同,列有不同的名称。仅有恶寒,而无躯体颤振者,《内经》称为“身寒”、“外寒”等,《伤寒论》称啬啬恶寒”。自觉恶寒,且躯体颤振者,《内经》称“振寒”、“寒栗”、“怢栗”等; 《诸病源候论》则称为“寒战”或“战寒”; 《太平圣惠方》称为“寒颤”;《素问玄机原病式》称为“战栗”等。根据恶寒的部位有异,《伤寒论》有“背恶寒”; 《丹溪心法》有“面寒”; 《张氏医通》有“身前寒”等。根据恶寒发作时间的差别,《医碥》又有“昼寒”、“夜寒”、“昼夜俱寒”等不同名称。

病因病机 《内经》认为主要是阴胜阳虚。《素问·阴阳应象大论》:“阴胜则身寒”,《素问·调经论》:“阳虚则外寒”。阴胜阳虚,可因风寒外袭所致,如《素问·骨空论》:“风从外入,令人振寒,汗出头痛,身重恶寒”;《灵枢·口问》:“寒气客于皮肤,阴气盛,阳气虚,故为振寒寒栗。”亦可因疟疾发作所致,如《素问·疟论》:“夫疟之始发也,阳气并于阴,当是之时,阳虚而阴盛,外无气,故先寒栗也。”也可由寒湿稽留,血凝气滞,寒从内生,如《素问·逆调论》:“是人多痹气也,阳气少,阴气多,故身寒如水中出。”恶寒由脾肾阳虚引起的亦不少。脾为后天之本,脾阳虚弱,不能运化精微,上输于肺,肺气虚弱,则不能温煦皮毛,因而出现恶寒。正如《脾胃论》所说:因胃虚而肺受病则恶寒。肾为先天之本,内寄真火,为人体阳气之根,肾阳虚衰,必导致全身阳气不足而恶寒,甚至出现寒冷彻骨的症状。正如《素问·逆调论》所说:“肾者水也,而生于骨,肾不生,则水不能满,故寒甚至骨也。”《景岳全书·杂证谟》也指出:“禀赋素弱,多有阳衰阴胜者,此先天阳气不足也。或斫丧太过,以致命门火衰者,此后天之阳气失守也。其证则未冷先寒,或手足清厥,或身为寒栗。”说明先后天不足也是恶寒发生的重要因素之一。恶寒也有因火郁的。《素问·至真要大论》说:“诸禁鼓颌,如丧神守,皆属于火。”也有因阳极必阴,热极反兼水化,故自觉恶寒,乃是假寒真热之象。后世医家在《内经》的启发下,对恶寒的病因病机均有所论述,特别对内伤恶寒有新的发挥。到清代,《证治汇补》对内伤恶寒的病因病机作了较全面的概括: 有阳虚,劳倦,肺火,痰饮,伤酒,伤食,疮毒,郁火等。《医碥》也提出内伤恶寒有五: 阳衰表虚,阴乘阳位,阳气郁陷,热盛气散,肺被火刑。综上所述,恶寒的病因病机可简单归纳如下:

感受外邪: 由于卫气不固,腠理疏松,感受风寒或风寒挟湿之邪,卫表阳气不能发越,以致恶寒。若邪传入里化热,热郁于内,表气不通,亦可外见恶寒,此为里热外寒之证。或感受温邪初起,邪袭肺卫,卫气被郁而恶寒;亦可因感受暑热之邪,气阴内耗,正气受伤,卫外不固而恶寒。另有感受疟邪,伏于半表半里,正邪交争,则寒战发热,先后出现。

饮食不节,劳倦内伤:饮食不节,伤于酒食,积于中焦,阳气被郁,不能外达;或因劳倦内伤,损伤脾胃,清阳之气不能布散于卫表;或因脾胃虚弱,运化无权,聚湿生痰,阳气郁遏,不能外达,遂见恶寒。

火郁于内:由于久病成郁,郁火内蕴,阳气不得外越,以致恶寒。

脾肾阳虚:因久病之后,或房室不节,斫伤太过,或年老体虚,脾肾阳虚,不能温煦卫表而见恶寒。

恶寒与恶风都是怕冷,但在程度上有轻重之差别,恶寒较重,恶风较轻。恶风是见风而冷,若不当风则无恶寒感; 恶寒则虽居室之中亦觉怕冷。

分类 主要分外感,内伤两大类。外感恶寒见于感冒、伤寒、温病、疟疾等症;内伤恶寒主要见于阳虚、劳倦、痰饮、郁火、伤食、饮酒等。

辨证施治 主要分以下六种:

(1)阳虚恶寒:症见恶寒踡卧,肢冷,便溏或自汗,面色㿠白,脉沉细。多由肾阳衰微。 肾主一身阳气,肾阳虚则一身之阳气皆虚。命火衰微不能生土,可导致脾阳虚。治宜温养脾肾,振奋阳气。可选用姜、附、桂、参、芪一类方药,如附子理中汤、人参四逆汤、附子汤、黄芪建中汤等。若兼见气怯神疲,腰膝痠软,甚或阳痿滑精,宜着重温补肾阳,用右归饮。

(2)劳倦恶寒:症见洒淅恶寒,短气懒言,倦怠无力,脉濡。因劳役过度或饮食失节,日久脾胃损伤,中气下陷,清阳之气不能升发,水谷精微不能上输心肺,营卫失守,肌表无阳以温煦,故不任风寒。治宜补中益气升阳,方选补中益气汤、升阳益胃汤。

(3)痰饮恶寒: 症见恶寒或背恶寒,胸胁支满,目眩,肢体沉重或周身疼痛,舌苔白腻,脉滑或沉。因痰滞上焦,抑遏络脉,营卫受阻,阳气不能外达所致。治宜通阳化痰。胸胁支满,目眩较重者,用苓桂术甘汤。痰多者,用苍白二陈汤加羌活、防风、桂枝。痰停中焦,伴发两臂疼痛者,用指迷茯苓丸。

(4)郁火恶寒:症见恶寒,甚则战栗,四肢厥冷,口苦,尿赤,舌红,脉数。因火郁清道,热盛于里,阳气不达于外,肌腠失却温煦,故凛凛而寒。《张氏医通·恶寒》说:“凡病但恶寒而不发热者,多属火郁之症。”宜详辨脉证。根据“火郁发之”原则,治宜宣发散火。常用火郁汤。若火郁于脾而令人恶寒者,可伴困倦,气怯懒言,宜升阳散火汤。本方与火郁汤大同小异,但不用葱白之辛通,黄连之苦寒,而加人参益气,重用甘草和中。若火郁于肺,肺受火刑,毛窍常疏,症见皮肤蒸热而又洒淅恶寒,可伴咳嗽,咽干。治宜清金润肺,用泻白散。

(5)伤食恶寒:症见洒淅恶寒,胸膈痞塞,胃脘饱闷,嗳酸噫气,恶心,脉紧或沉滑。由于饮食自倍,胃肠乃伤,积滞于内,气不能化,中焦斡旋失职,阳不外达。治宜消导,食化则痞塞自消,用保和丸或平胃散合香砂枳术丸。若积滞内阻,生湿蕴热,脘腹痞满,便秘不爽,舌苔黄腻者。宜于消滞祛湿之中,佐以通腑。用积实导滞汤。

(6)伤酒恶寒:症见恶寒,手足颤振,口渴,昏眩,胸膈痞闷,呕吐痰涎,小便不利,脉浮大而虚。因饮酒太过,酒热内郁,酒气与谷气相搏不得宣越,上焦痞塞,阳气怫郁不达于外。治宜解酒毒,散气郁。用葛花解酲汤。使酒湿上下分清,阳气得以宣达。

至于背恶寒,多由于阳气虚亏。《丹溪心法》:“凡背恶寒甚者,脉浮大而无力者,是阳虚也。”背恶寒也有外感、内伤之别。背恶寒属内伤者,多见于素禀阳虚,《张氏医通》主用八味丸温补;或见于劳倦内伤,营卫不足,阳气不充,治宜益气升阳,用补中益气汤加附子;或见于痰饮,《金匮要略》:“心下有留饮,其人背寒如掌大”。饮聚阳气不通,宜温化痰饮,用苓桂术甘汤;或见于瘀血内滞,阳气不达,《张氏医通》主用桃核承气汤。身前寒和面寒,属阳明经病。《灵枢·经脉》认为胃足阳明之脉气不足,则身以前皆寒栗。《丹溪心法》认为阳明经本虚气不足,则身前皆寒,故面寒,主用升麻附子汤。昼寒多属外感,治以疏风解表为主;夜寒属阳虚,治以温阳为主;昼夜皆寒则属阴盛阳微。治疗应以温阳散寒为主。

恶寒wù hán

aversion to cold

- 在知识体系的重叠处活动是什么意思

- 在硝酸介质中不锈钢的选择是什么意思

- 在硫酸介质中不锈钢的选择是什么意思

- 在硫酸工业和硫酸介质中的应用是什么意思

- 在磷酸介质中不锈钢的选择是什么意思

- 在社团内部发挥党的政治核心作用是什么意思

- 在离子交换树脂上负载AlCl3的固体超强酸催化剂是什么意思

- 在私营企业应怎样组织工会工作是什么意思

- 在粗石油罐中去除油垢的非离子表面活性剂是什么意思

- 在级进模中压印是什么意思

- 在结帐前,一般应做好哪几项工作?是什么意思

- 在编制取得日后的合并财务报表时,一般应作哪些调整和冲销?是什么意思

- 在编制合并财务报表时如何处理少数股权?是什么意思

- 在职代会召开期间怎样搞好宣传工作?是什么意思

- 在职工休息娱乐场所如何搞好工会宣传工作?是什么意思

- 在职工思想政治工作中应注意什么?是什么意思

- 在聚烯烃薄板上粘合聚烯烃共聚物薄膜的方法是什么意思

- 在胃镜检查中的应用是什么意思

- 在评估中应用复原重置成本法有哪些特点和局限性?是什么意思

- 在诊断及预后关系上的应用是什么意思

- 在资产评估中财务陈报中资产确认原则如何转变和运用?是什么意思

- 在资产评估中,如何把握资产的确认标准?是什么意思

- 在资产评估中,是如何强调现实性的?是什么意思

- 在运用一般购买力会计时,如何把历史美元换算为不变价格美元?是什么意思

- 在选举中应充分体现选举人的意志是什么意思

- 在选拔任用中引入竞争机制是什么意思

- 在选择特许企业(生产或销售)时,我们将坚持哪些原则?是什么意思

- 在途商品是什么意思

- 在途材料是什么意思

- 在避难港或避难地之特殊费用之补偿是什么意思

- 在醋酸、甲酸中不锈钢的选择是什么意思

- 在采用分期收款销售方式下如何确认收入的实现?怎样进行帐务处理?是什么意思

- 在重置成本标准下运用加和法时如何处理“商誉”问题?是什么意思

- 在针灸治疗上的应用是什么意思

- 在铸铁上形成稳定的带锈涂层的表面处理是什么意思

- 在长圆管中的流动是什么意思

- 在阿富汗采访地震是什么意思

- 在非公有制经济组织开展党建工作的指导思想是什么意思

- 在非公有制经济组织开展党建工作的方针是什么意思

- 在非公有制经济组织开展党建工作的目标是什么意思

- 在预测汇率变化时,应考虑哪些因素?是什么意思

- 在高压氢中不锈钢的选择是什么意思

- 圭亚那土地改革立法是什么意思

- 圭亚那水资源立法是什么意思

- 地上是什么意思

- 地上害虫是什么意思

- 地上建筑物及其他附着物补偿费是什么意思

- 地上建筑物及其他附着物补偿费是什么意思

- 地下是什么意思

- 地下卤水矿床成因是什么意思

- 地下卤水矿床电动离心沉没泵开采是什么意思

- 地下卤水矿床类型是什么意思

- 地下室工程工期定额是什么意思

- 地下害虫是什么意思

- 地下害虫(蝼蛄、蛴螬、金针虫)测报调查方法是什么意思

- 地下导线测量是什么意思

- 地下工程测量概述是什么意思

- 地下工程的防水材料是什么意思

- 地下水准测量是什么意思

- 地下汽车库工程工期定额是什么意思