呼吸系统动力学

呼吸系统动力学

呼吸系统动力学是研究呼吸系统在进行气体交换过程中的力学问题,是生物力学的一个分支。呼吸系统包括肺、肺外呼吸道部分和胸腔。胸腔是指由胸廓和膈肌围成的腔。

供气和排气的外界条件 呼吸时摄入氧气和排放二氧化碳的场所,一般是大气环境,其物理条件和化学条件随地区、气候、环境等因素而异。当大气压力为102kPa时,各气体组份的分压值见表1。由于外界温度与体内不同,呼吸量计测得的气体容积应校正为肺内气体容积,即肺

式中PB为室内大气压,PH2O为室温下饱和水蒸气压力。气体交换方式——Fick弥散定律 气道内气体与血

表1 标准大气压下空气组份的分压值

| 干燥空气(kPa) | 含饱和水蒸气的空气(37℃)(kPa) | |

| PO2 PCO2 PN2 PH2O P总 | 21 0.04 79 0 100 | 20 0.04 74 6.2 100 |

液间进行气体交换,以隔膜弥散的方式进行。气体的宏观弥散是由于浓度存在着梯度,而气体压力与浓度有关,因此弥散与压力梯度有关。气体隔膜进行交换的规律,遵从

Fick弥散定律,

式中V是单位时间

内气体透过膜的容积值,D为弥散系数,A为气体弥散交换的膜面积,S为膜厚度,p1和p2分别是作用于膜两侧的气体压力。从Fick定律看出,通过增大交换面积A和减小薄膜厚度S,可以提高气体交换的效率。肺占有的空间有一定的限度,成年人平均在6L左右。为了在一定的空间增大交换面积,天然肺内由膈膜隔成许多小格子空间,并能相互通气。这样的小格子单元在形态学上称为肺胞,膈膜称为肺泡膈膜。成年人约有3×108个单元肺泡,其特征尺寸平均为0.3mm。这些肺泡膈膜形成的表面积,与不加膈膜的同等空间相比,增大了三个数量级。空气与血液间的膜很薄,因而有利于空气与血液进行O2和CO2的交换;但膜的总厚度不小于毛细血管的管径。毛细血管应允许红细胞通过其间,其特征尺寸约为8μm,故肺泡膈膜总厚度的典型尺寸约为10μm左右。

气道系统的结构 人体气道系统包括鼻、咽、喉、气管和支气管。从鼻至气管称为上呼吸道,自气管至终末支气管称为下呼吸道。由此以下止于肺泡单元的部分称为呼吸区。从气管开始,以一分为二的方式陆续分下去。按照E.R.Weibel的规定,以气管为零级,主支气管为一级,则各级的支气管数可表示为N(z)=22,式中Z为级数,E.R.Weibel将测量的结果用两种模型表示: 对称化模型A和非对称模型B。模型A是将每一级的气管的管径和管长取平均值,作为模型各级的管径和管长,具体数据见表2。一根主管分成两根子管,其管径和管长一般并不相同,但从统计的观点看,气道的几何尺寸,从气管到外周有一定的规律,即气管系统非对称二分管系统,管

表2 气管分支对称化模型

| 级数 | 根数 | 管径(mm) | 管长(mm) | 总面积(cm2) |

| 0 1 5 10 15 20 | 1 2 32 1024 3.28×104 1.05×106 | 18 12.2 3.5 1.3 0.66 0.45 | 120 47.6 10.7 4.6 2.0 0.45 | 2.6 2.3 3.1 14 112 1.7×102 |

径按立方根规律变细,管径>0.2cm的各级支气管,其夹角在60°至72°之间。在管径<0.2cm的支气管,其夹角

在72°与100°之间。这些都符合流体动力学中的优化原则,即对于一定的空间,作为传送气体的管系,若占有空间过多,就必然会减少气血间交换气体的空间;反之管路若是过小,要保证一定的流量,就会增大能量的消耗,因此管系应有合适的几何结构。

气体在气道中的流动与弥散 在呼吸道中,气体主要以流动的方式运动。整个系统因阻力引起的压力降不过几十个帕斯卡(Pa),并且主要集中在上呼吸道。据估计,在整个下呼吸道系统的压降只占压降的四分之一左右。

根据能量守恒原则, 对于一根管中的流动有

1-

1- 2=

2=

式中附标1、2表示管中1和2处的截

面位置,D为粘性引起的能量耗散率。

u为管截面上一点的法向流

速,q为管截面上一点的流速。对于一根等截面的直圆管,若流动是Hagen-Poiseuille型, 则D=8πμū2L 。 其中μ为流体的动力粘性系数,u为平均流速,L为管长。在气管系中,由于有许多分支和弯曲,以及具有管口处的进口效应等因素,因此不同于Hagen-Poiseuille型,这些因素都会引起能量耗散的增加。为方便起见,将气道中的能量耗散率写为D=ZDp,式中Dp为Hagen-Poiseuille型流动的能量耗散率,Z为一修正因子,由半经验方法确定,其值>1。

气体流动的同时,由于新鲜空气的组份与存留在肺中陈气的组份不同,因此会伴随有弥散,并且这种弥散传质作用随级数增大至呼吸区而趋显著。G,I.Taylor分析了流动与弥散的耦联作用,并证明: 对于充分发展的层流,总的纵向混合可以作为弥散来描述。当流体A以平均流速u作层流运动时,另一物质B加入后的弥散,相当于平均浓度c在以u运动的动坐标系内作纯分子弥散运

动,其表观弥散系数在圆管的情形为

为管径,Dmol为B物质的分子弥散系数。从式中看出Dmol愈大,纵向混合的Dapp愈小,这是因为Dmol愈大,横向弥散愈大,因而将较多一部分原在中心高速区的物质转移到靠近管壁的低速区,以致影响弥散效果。

呼吸系统的顺应性 顺应性是压力差变化一个单位时

相应容积的变化值,

气体在气道中流入和

流出,则是通过胸腔容积变化来完成的。胸腔是一个气密的腔,胸腔容积改变时,胸腔内压随之改变,因此作用于肺表面的压力与肺内压的差——跨肺压也发生改变,从而导致肺容积的改变和相应肺内压的变化,促使气道内气体运动。因此,在一定压差作用下,呼吸系统,主要是组成它的胸腔和肺容积的变化大小,是反映呼吸能力的一个重要指征。

设PB为体表压,PPL为胸腔内压,PL为肺内压,则胸

腔壁的顺应性为

肺的顺应性为CL=

若令呼吸系统在松弛状态的顺应性为

式中ΔVT为呼吸系统整体

的容积变化,

该式说明,整体的顺应

性总是小于各组份的顺应性。要确定具体的顺应性值,需要知道容积值所对应的PPL和PL及PB。此外还要确定实测中需要的肺总容量TLC,机能余气量FRC和余气量RV。

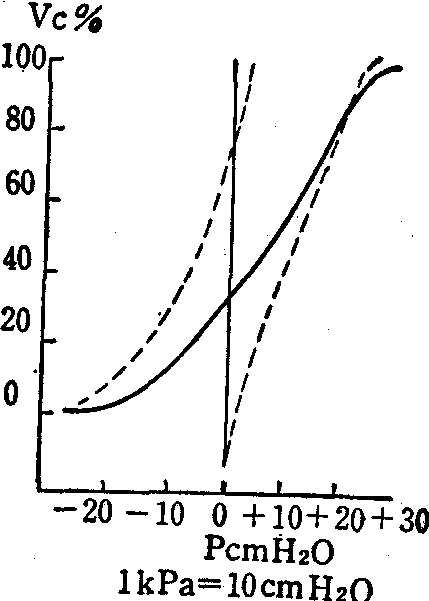

通常的测量方法是使受试者静卧,松弛呼吸系统,从外来气源将肺充至肺总容量TLC肺位,然后逐次等容积放气,在静态时记下PPL和PL的对应值,然后按顺应性定义逐一计算,即得图1所示的关系。

图1 胸腔的压力与容积关系

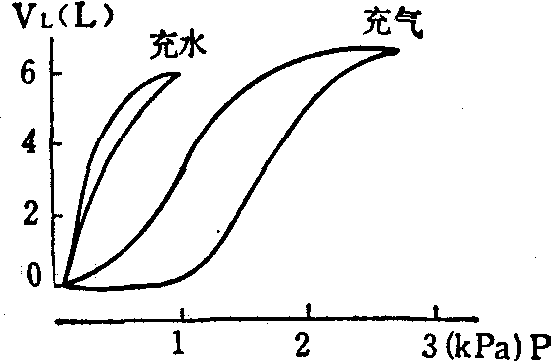

图2 离体肺的压力与容积关系

离体肺的顺应性

一个在气管处悬

挂的离体肺,置于

一体积描记器中,

若用充气的方式在

肺内加压,压力与

容积变化的关系如

图2所示。实验表

明,用空气充气加

压,肺容积变化有

明确的上限和下

限。对于成年人而

言,当肺内压(相当

于肺外压)接近于

3kPa时,进一步加

压不会引起容积的

明显增大,但有使

肺组织撕裂漏气的

危险; 当肺内压降

至与肺外压相等,

即跨肺压为0时,

若进一步抽气降

压,使肺内压低于肺外压,也不会抽出多少气体及使肺的容积明显减小,这是因为进一步降压,使肺内的部分小气道塌陷,以致潴留在支气管远端的气体因下游处塌陷,而不能向外流出。同时对于一定的压力值,在肺内降压过程中,与升压过程相比,对应的肺容积大一些,说明肺容积在降压过程中相应的变化滞后于压力的变化。出现滞后的原因,一是肺组织在受到拉伸(加压过程) 和回缩(降压过程)作用的过程中有滞后现象; 二是肺在低肺位时有不少肺泡单元处于闭合状态,充气时会迫使其开放充入气体,但放气时却不能立即排空而恢复到原来的闭合状态,这种情况反映在压力——容积关系上,也是一种滞后现象。但是引起滞后现象最明显的原因,是由于肺泡膈膜表面存在着一种表面活性物质。若将离体肺用生理盐水灌注来加压,其压力——容积关系与空气加压不同,为了维持一定的肺容积所需要的跨肺压,比用充气加压时小得多。当用空气加压时,肺泡膈膜表面处的气液交界面上的表面张力参与肺内外的压力平衡。若是用生理盐水代替空气进行灌注加压,这样表面张力就不明显了。实验证明,在肺泡膈膜所覆盖的液层上,聚集有一种活性物质,主要成分为饱和和非饱和的卵磷脂。由于表面活性物质在低肺位(此时气体-液体交界面较小)时大大降低了表面张力,因而提高了肺的顺应性,这就使得在通常吸气时扩张肺容积所作的功可以大大减少。反之,若在肺中不存在这种物质,肺要扩张就困难得多。在患小儿呼吸窘迫综合征病人的肺中,就缺少这种表面活性物质。对于实际的肺,无法测定肺泡膈膜在呼吸过程中的面积变化数据,因而无法直接确定在各肺位处的表面张力值。一种计算表面张力与肺容积关系的方法是,首先设跨肺压PT与肺组织的弹性回复力和气液交界面上的表面张力平衡,即PT=P8t+P8u,式中PT为跨肺压,P8t是弹性回复力平衡的部分压力,Psu是表面张力平衡的部分压力。当用生理盐水灌注加压时,由于不存在明显的表面张力,故跨肺压只是由肺组织的弹性回复力来平衡,即PT水=Pst,式中PT水表示用生理盐水灌注所产生的跨肺压。于是,P8u=PT-Pst=PT-PT水。即表面张力的平衡压力P8u,等于用充气加压和用生理盐水加压维持同一肺位时的差值。不同肺位具有不同的差值。式的右边两项可以通过实验来确定,它们是肺容积的函数,据此可求得表面张力与肺容积的关系。

☚ 循环系统动力学 软组织力学 ☛

- 中国近八十年明史论著目录是什么意思

- 中国近十年散文集是什么意思

- 中国近海是什么意思

- 中国近海沙蚕科研究是什么意思

- 中国近海的痕量元素是什么意思

- 中国近海鱼卵与仔鱼是什么意思

- 中国近现代人名大辞典是什么意思

- 中国近现代伦理思想史是什么意思

- 中国近现代军事心理学是什么意思

- 中国近现代农业经济史是什么意思

- 中国近现代医学心理学是什么意思

- 中国近现代史及国情教育辞典是什么意思

- 中国近现代史大典是什么意思

- 中国近现代史论文集是什么意思

- 中国近现代图书馆事业大事记是什么意思

- 中国近现代女子教育是什么意思

- 中国近现代学术思想史论是什么意思

- 中国近现代心理学史是什么意思

- 中国近现代心理学史研究是什么意思

- 中国近现代政区沿革表是什么意思

- 中国近现代政治思想史是什么意思

- 中国近现代教育家传是什么意思

- 中国近现代教育心理学是什么意思

- 中国近现代文学艺术辞典是什么意思

- 中国近现代文艺心理学是什么意思

- 中国近现代社会心理学是什么意思

- 中国近现代社会思潮辞典是什么意思

- 中国近现代科学技术史论纲是什么意思

- 中国近现代音乐史是什么意思

- 中国近百年史辞典是什么意思

- 中国近百年史辞典是什么意思

- 中国近百年史辞典是什么意思

- 中国近百年政治史是什么意思

- 中国近百年政治史是什么意思

- 中国近百年文化史纲是什么意思

- 中国进入国际空间技术商务领域是什么意思

- 中国进出口商品检验协会是什么意思

- 中国进出口商品检验总公司是什么意思

- 中国进出口许可证制度是什么意思

- 中国进出口银行是什么意思

- 中国进出口银行是什么意思

- 中国进出口银行董事会是什么意思

- 中国进出口银行行徽是什么意思

- 中国进化小史是什么意思

- 中国进口商品经营管理原则是什么意思

- 中国远古人类是什么意思

- 中国远古神话与历史新探是什么意思

- 中国远征军是什么意思

- 中国远征军是什么意思

- 中国远征军是什么意思

- 中国远征军进入缅甸印度作战是什么意思

- 中国远洋运输公司是什么意思

- 中国远洋运输公司提单条款是什么意思

- 中国远洋运输公司提单条款(件杂货运输)是什么意思

- 中国远洋运输总公司是什么意思

- 中国远洋运输总公司是什么意思

- 中国远距离教育论文集是什么意思

- 中国连环图画史话是什么意思

- 中国连环画艺术文集是什么意思

- 中国退耕还林产业扶持立法是什么意思