印度—阿拉伯数码

印度—阿拉伯数码Yindu-Alabo shuma

现在通常所说的“阿拉伯数码”,最初实际上是印度人发明的,是印度古代数学最突出的贡献之一。它从产生到成为今天的形式, 经历了极为漫长的演变。

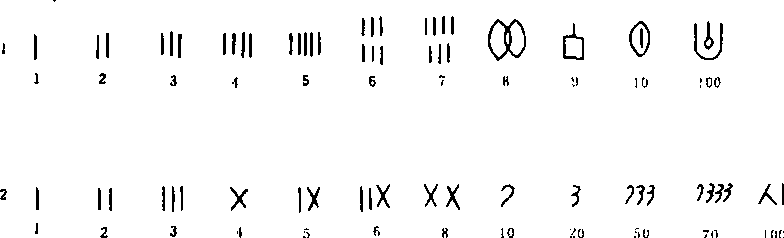

图1 早期的印度数码

早在大约公元前2200——前1750年的古印度哈拉巴铭文中,已经出现了一组较为完整的数字符号(如图1中“1”),其中似乎有一点八进制的痕迹,但从总体上看已经是一个十进制记数系统, 不过其中还没有位值概念。

公元前后,在印度通行着两种数码:卡罗什奇数码(如图1中的“2”)和婆罗门数码(如图1中的“3”)。前一种明显地继承了哈拉巴铭文中的数字符号, 后一种则构成了今天的印度一阿拉伯数码的直接开端, 其演变过程大致如下:

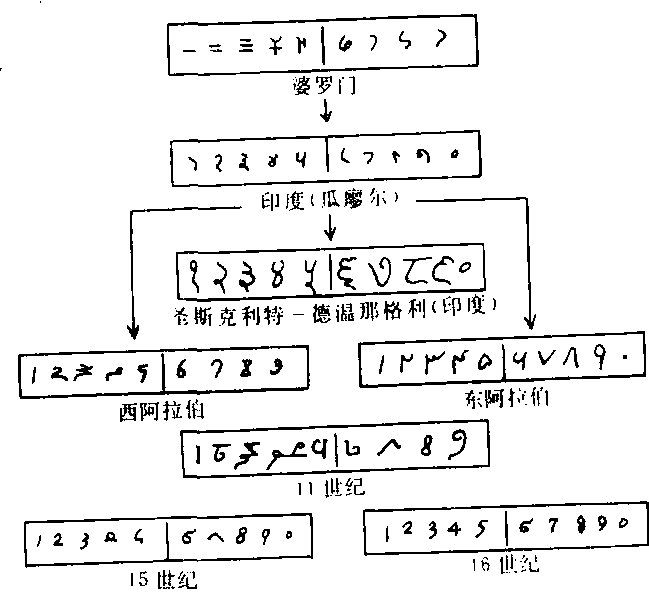

图2 印度—阿拉伯数码的演变

公元四、五世纪以后印度数码中零的符号日益明确, 使记数逐渐发展成十进位值制的完备系统,这一过程至迟在公元7世纪已经完成了, 因为这一时期保留至今的多种印度支那碑文上均使用了带有零号 (·或○) 的十进位值制数码, 公元718年传入中国的印度《九执历》上也明确记载了含有全部10个数码的印度记数法。8世纪以后在印度流行着德温那格利数码。

8世纪后期,一位印度学者把印度天文学名著《苏利耶历数全书》传入了正处于蓬勃发展时期的阿拉伯,从此, 十进位值制的印度数码及其算术运算开始在阿拉伯国家流传。9世纪上半叶,花拉子米写出他的著名的介绍印度数码及其运算的著作, 极大地推动了印度数码在阿拉伯国家的普及。在此期间,阿拉伯人也不断改进了印度数码。

虽然早在公元756年, 西班牙已经从阿拉伯帝国中独立,并于929年宣布为哈里发国家,但在文化上仍深受阿拉伯的影响,史称西阿拉伯,并且由于商业往来而接触到印度文化。950年左右,突尼斯人阿布·萨·伊本·塔明(Abu Sahl ibn Tamin)写了一本介绍印度数码和算法的书。当时居住在西班牙的伊斯兰教徒的数学著作也盛极一时, 印度数码经这一地区学者的改进而广为传播。

12世纪中叶,意大利、法国和英国人前往西班牙学习天文学、数学和其他科学的人很多,许多科学名著由阿拉伯文译成拉丁文, 花拉子米关于印度数码及其算法的名著就在此时被译为拉丁文。从此,印度数码开始在西欧各国流传。由于欧洲人最初是通过阿拉伯人接触到这种极为优越的记数方法的,因而就称之为“阿拉伯数码”,这一名称后来就一直沿用下来。1202年,意大利商人、数学家斐波那契写成了他的影响极为深远的《算书》,全书15章中有7章是论述印度数码及其各种应用的,有力地推动了它在欧洲的传播。到文艺复兴时期, 它已基本上取代了长期在欧洲数学中占据统治地位的罗马数字, 对欧洲文艺复兴时期数学的发展起了巨大作用。18世纪法国大数学家拉普拉斯指出:“用十个记号来表示一切的数,每个记号不但有绝对的值,而且有位置的值,这种巧妙的方法出自印度。这是一个深远而又重要的思想,它今天看来如此简单,以致于我们忽视了它的真正伟绩。但恰恰是它的简单性以及对一切计算都提供了极大的方便, 才使我们的算术在一切有用的发明中列在首位; 而当我们想到它竟逃过了古代最伟大的两位人物阿基米德和阿波罗尼奥斯(Apollonius) 的天才思想的关注时, 我们就更感到这成就的伟大了。”著名数学史家卡约里(Cajori)指出:“近代计算的奇迹般的动力来自三项发明: 印度记数法, 十进分数和对数。”

如前所述, 印度数码曾在公元718年 (唐开元六年)传入中国,著名的印度《九执历》就列于《开元占经》中,可惜在传刻时相应于10个印度数码的位置却只用10个方框代表。13世纪,随着蒙古军对阿拉伯国家的战争,印度-阿拉伯数码再次传入中国,但又未能得到传播。其原因在于,中国是世界上最先使用十进位值制记数法的国家,至迟在春秋时代(公元前770—前476)已经形成了完整的筹算记数制度,是十分规范而便利的十进位值制记数系统(参见“中国古代数学”),而且从汉唐直到宋元, 中国数学的水平远远超过了印度、阿拉伯数学的水平,因而这种印度-阿拉伯数码,从记数法的角度看对中国人并不新鲜, 其整体数学水平又不能对中国数学家产生足够的吸引力, 因此传入中国后不久就被人遗忘了。然而从长远的眼光看,这种对外来文化的排斥是不利于数学发展的。正如著名科学史家李约瑟对此所作的评论:“这种领先的发展有时要以日后的停滞为代价。”

☚ 位值制 罗马数字 ☛

- 蒲子、艾子是什么意思

- 蒲子县是什么意思

- 蒲子履是什么意思

- 蒲子蛮是什么意思

- 蒲宁是什么意思

- 蒲安臣是什么意思

- 蒲安臣条约是什么意思

- 蒲宗孟是什么意思

- 蒲宗训是什么意思

- 蒲室是什么意思

- 蒲室子是什么意思

- 蒲室集是什么意思

- 蒲宫是什么意思

- 蒲家奴是什么意思

- 蒲家寨是什么意思

- 蒲家村是什么意思

- 蒲密之化是什么意思

- 蒲富恪是什么意思

- 蒲察是什么意思

- 蒲察世杰是什么意思

- 蒲察台补立碑案是什么意思

- 蒲察合住是什么意思

- 蒲察善良是什么意思

- 蒲察娄室是什么意思

- 蒲察官奴是什么意思

- 蒲察官奴之变是什么意思

- 蒲察官奴叛乱是什么意思

- 蒲察思忠是什么意思

- 蒲察斡论是什么意思

- 蒲察李五是什么意思

- 蒲察李王是什么意思

- 蒲察琦是什么意思

- 蒲察移刺都是什么意思

- 蒲察移剌都是什么意思

- 蒲察胡盏是什么意思

- 蒲察贞是什么意思

- 蒲察通是什么意思

- 蒲察郑留是什么意思

- 蒲察部是什么意思

- 蒲察阿虎迭是什么意思

- 蒲察阿里是什么意思

- 蒲察鼎寿是什么意思

- 蒲寿宬是什么意思

- 蒲寿宬(《全宋词》ⅴ:3301)是什么意思

- 蒲寿庚是什么意思

- 蒲寿庚考是什么意思

- 蒲寿晟是什么意思

- 蒲尚佐是什么意思

- 蒲屋是什么意思

- 蒲履是什么意思

- 蒲山是什么意思

- 蒲山书屋是什么意思

- 蒲山公传是什么意思

- 蒲山国是什么意思

- 蒲山牧唱是什么意思

- 蒲峪路城址是什么意思

- 蒲峪路城雕塑是什么意思

- 蒲峪路屯田万户府是什么意思

- 蒲峻是什么意思

- 蒲州是什么意思