十二经别

经络系统之一。是十二正经离合出入的别行部分,故称十二经别。它的作用主要是加强表里两经的联系,并能通达某些正经未能循行的器官与形体部位,以补充正经之不足。十二经别的分布特点是:其所行路径,都从肘、膝以上的正经别出,经过躯干,深入内脏,上至头、项;并于头顶之处,其阴经合于阳经,阳经合于本经而上抵头面。

十二经别

出《灵枢·经别》。指从十二经脉分出,走向体腔、头面的重要支脉。十二经别的分布特点可以用离、合、出、入四字概括,即从四肢部的本经别离(离),进入体腔(入),浅出体表(出)而上头项,然后阴经的经别归向与相为表里的阳经(合),而阳经的经别仍然归入本经。十二经别按经脉的表里关系分成六组,称为六合。经别虽从经脉分出,但与络脉不同,前者是加强体内表里两经之间的联系,而后者多在浅表。详见十二经各经别条。

十二经别

简称“经别”。是由十二经脉分出的循行于人体较深部的经脉,是别行的正经,故称“经别”。

十二经别

指从十二经脉分出,循行于胸腹及头部的重要支脉。其循行特点是“离合出入”,即从四肢部的本经别离,进入体腔,浅出体表而上头面,阴经的经别合入阳经的经别而分别注入六阳经脉。每一对互为表里的经别组成一“合”,十二经别共组成“六合”。经别离合出入的循行分布,加强了脏腑间的联系,扩大了正经循行的径路。

十二经别shí’èrjīngbié

十二经脉各经别的合称。见经别条。

十二经别

十二经别,首见于《灵枢·经别》。是十二经脉通过“离、入、出、合”而别行于身体较深部位的特大分支,是十二经脉的重要补充部分;它既不是经脉的一般分支,更不同于络脉,故又有“别行正经”之称。

对于十二经别,历代研究者甚少,故其中有些问题至今仍存在着不同看法。

十二经别的循行特点,可用“浅入深出”四个字概括,即多从十二经脉四肢肘膝以上的浅表部位离开同名经脉,经过一段延展进入胸腹腔内部,与相表里者并行联系同名经脉属络的脏腑,然后走出体表而上头面,与相表里的阴经经别合于阳经经别,最后归注入相应的阳经经脉。如此,每一对互为表里的经别组成一合;十二经别共组成六合。

十二经脉有表里相配和属络的脏腑相配关系; 十二经别循行其间,使这种关系得到了加强。在十二经脉中,循行于头面部位的主要是阳经,阴经一般不上头部;十二经别通过阴阳相合弥补了这一不足,从而突出了头面部经脉的重要性。十二经脉理论中未提及心与胃之间,心与肾之间以及肾与带脉之间等的直接联系; 十二经别的错综分布使全身各部位之间的连接更趋于紧密和完善。所有这些可谓之“应变无穷”(《类经》七卷第三注),正是“粗之所过,上之所息”(《灵枢·经别》)的关键所在。

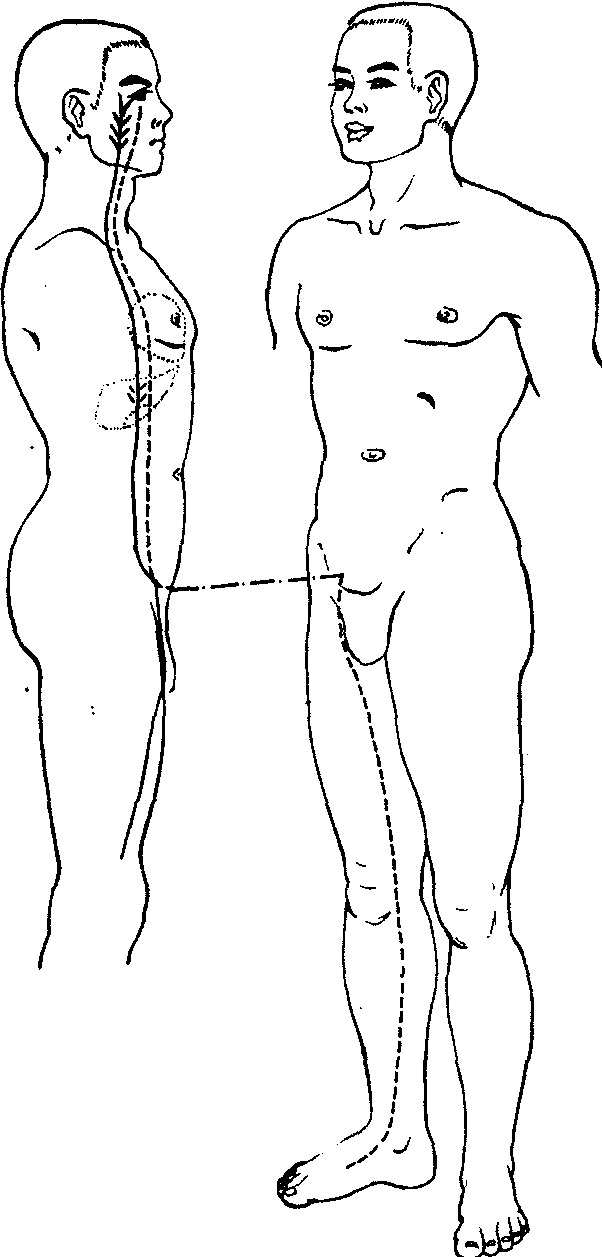

足太阳经别和足少阴经别构成一合。

足太阳经别 在腘窝部离开足太阳膀胱经,其中一条上行至骶骨下五寸处,从肛门入腹腔归属膀胱,散络肾脏,循脊柱旁肌肉上行进入胸腔,散布于心;其直行者,一直沿脊柱旁肌肉上行至项部,从深部出来后又合于足太阳膀胱经(图1)。

足少阴经别 在腘窝部离开足少阴肾经后,上行并入足太阳经别,进入腹腔后散络膀胱,归属肾脏,当第二腰椎处连属带脉;其直行者,上系舌根,并从深部出来绕行到项部,合于足太阳膀胱经(图1)。

图1 足太阳经别、足少阴经别线路示意图

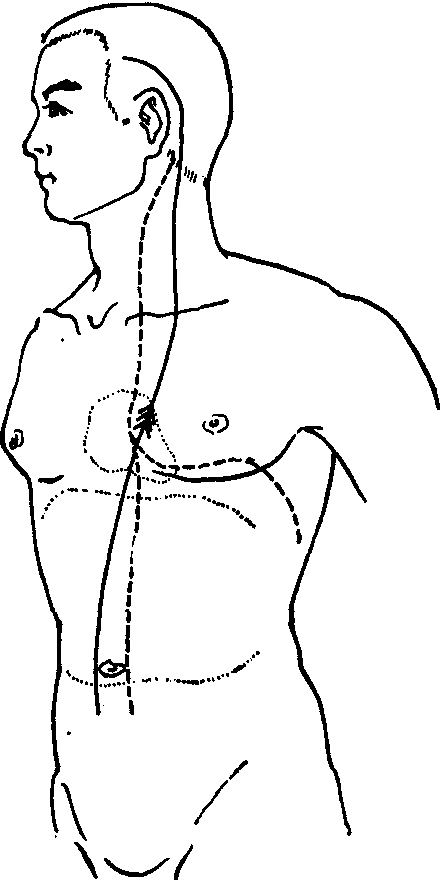

足少阳经别和足厥阴经别构成二合。

足少阳经别 在膝上部位离开足少阳胆经后,绕过大腿前侧奔向外阴部,同足厥阴经别会合;其别者,经过浮肋进入胸腔,归属胆腑,散络肝脏,上行通过心脏,又越过咽喉旁,到腮部与下颌部从深部出来,散向面部,联系眼后视神经等,在外眦部又合于足少阳胆经(图2)。

足厥阴经别 在足背部离开足厥阴肝经后,向上到达外阴部,与足少阳经别会合后继续向上偕行(图2)。

图2 足少阳经别、足厥阴经别线路示意图

足阳明经别与足太阴经别构成三合。

足阳明经别 在大腿前面离开足阳明胃经后,进入腹腔内,归属胃腑,散络脾脏,然后向上通过心脏,再沿咽喉旁上行到口部从深层出来,奔鼻根和眶下部,返回来联系眼后视神经等,最后又合于足阳明胃经(图3)。

足太阴经别 在膝上部离开足太阴脾经后到大腿前面,与足阳明经别会合上行,联系咽喉,通向舌根(图3)。手太阳经别与手少阴经别构成四合。

手太阳经别 在肩关节部位离开手太阳小肠经后进入腋下,联络心脏,归属小肠(图4)。

手少阴经别 在肩关节部离开手少阴心经后又经腋下渊腋穴处两筋间进入胸腔,归属心脏,上行通过喉咙从深部出来到面部,在内眦部合于手太阳小肠经(图4)。

手少阳经别与手厥阴经别构成五合。

手少阳经别 在头部离开手少阳三焦经后向下通过锁骨上窝进入胸腔,归属上、中、下三焦,散络心包(图5)。手厥阴经别 在渊腋下三寸处离开手厥阴心包经后进入胸腔,联络上、中、下三焦,归属心包,上行循喉咙,在耳后部从深层出来,与手少阳三焦经会合(图5)。

图3 足阳明经别、足太阴经别线路示意图

图4 手太阳经别、手少阴经别线路示意图

手阳明经别与手太阴经别构成六合。

手阳明经别 在肩峰肩髃穴部位离开手阳明大肠经后,从第七颈椎处进入胸腔,联络肺脏,下行归属大肠;上行者沿喉咙奔锁骨上窝,从深部出来又合于手阳明大肠经(图6)。

手太阴经别 在肩部离开手太阴肺经后经过腋下渊腋部位,行于手少阴经别之前,进入胸腔,归属肺脏,散络大肠;上行者在锁骨上窝部位从深层出来,当喉咙附近会合于手阳明大肠经(图6)。

图5 手少阳经别、手厥阴经别线路示意图

图6 手阳明经别、手太阴经别线路示意图

十二经别

经别,即别出的正经。十二经别,即是从十二经脉别行分出循运于体内的十二条支脉。但经别与本经经脉的其它一般分支不同,一般的分支别出以后不再与本经相合,而十二经别,从阴经别出的必归向于相为表里的阳经,从阳经别出的则仍归向于阳经,并有相应的离、合、出、入关系为其特点。所以,十二经别,主要是从躯体深部来说明阴经与阳经的表里相通关系,并通过经别,将十二经脉配合成六组,称之为“六合”。

十二经别,以其经气布散范围广泛而成为经络系统中的另一组织部分。一般来说,其生理作用及临床意义,主要有以下几方面:

加强了十二经脉表里两经在体内的联系 十二经脉之分布和循行,有表里的相互配合,阳经为表,属腑络脏;阴经为里,属脏络腑。十二经别进入体腔之后,表里两经相并而行,通过互为表里的脏腑,并浅出于体表。如阴经经别与阳经经别相合,其经气得以注于体表之阳经。这样,不仅使十二经脉在肢体的阴阳表里关系增多了一层联系,同时,由于经别进入胸腹内脏之后,绝大多数都循行于该经脉所属络的脏腑(特别是阳经经别全都联系其本经有关的脏腑),因而就使体内有关脏腑的配合,以及表里两经在内行部分的联系更加密切,这对于针灸临床运用表里关系循经取穴,以及表里两经穴位的配合应用,是具有重要的意义的。

加强了体表与体内、四肢与躯干的向心性联系 由于十二经别一般都是从四肢部分的十二经脉而分出,且进入体内之后都呈向心性的循行,这对于扩大经络的联系,以及由外而内地传导刺激信息,起着重要的作用。

加强了十二经脉与头面的联系 十二经脉循行于头面部位者,主要是阳经,而阴经循行一般不上头部,其中只有足厥阴肝经的支脉上达巅顶,手少阴心经上连目系。而十二经别则不仅阳经经别循行到达头部,而且足三阴经别合入阳经经别之后,亦上达于头部。手三阴经别,从胸部进入内脏以后,亦经喉咙而合于头面。这样,就弥补了十二经脉循行中六阴经不上头面的不足,成为“十二经脉其血气皆上头面而走空窍”理论的基础,并为近代临床发展的耳针、面针、鼻针等疗法,提供了理论依据。

扩大了十二经脉的主治范围 由于十二经别的分布广泛,从而能弥补十二经脉所不能到达之处,因此相应地扩大了经络穴位的主治范围。如足太阳经脉并不到达肛门,但足太阳经别“别入于肛”,故足太阳经的承山、承筋等经穴,亦可以治肛门病。所以,《百症赋》、《玉龙歌》、《灵光赋》、《马丹阳天星十二诀》、《肘后歌》等,都记载承山可治痔疮,其理即是如此。

加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系 足三阴、足三阳的经别上行,通过腹、胸,除加强了脏腑的表里联系外,又都与胸腔内之心脏相联系。因此为 “心为五脏六腑之大主,主明则下安,主不明则十二官危”等理论,提供了物质基础。并对临床分析病理、病症等的联系具有重要意义。

十二经别其具体分布走行路线如下:

足太阳经别 从足太阳经脉的腘窝部分出后,其中一条经别在骶下五寸处别行经过肛门,上行属于膀胱,并络于肾脏,又沿着脊柱两旁的肌肉,到达心脏后散布于心脏,其直行者则从脊柱两旁的肌肉继续上行,浅出于项部,仍归属于足太阳本经。

足少阴经别 从足少阴经脉的腘窝部分出后,即和足太阳经别相合并行,再向上到肾脏,在十四椎(第二腰椎)处分出,则归属于带脉。其中直行者继续上行,系于舌根,并上出于项部,归属于足太阳经经脉。这是阴阳经别的第一合。

足少阳经别 从足少阳经脉股部外侧分出,绕过前缘,进入外阴部,同足厥阴经别会合,上行直入季胁,经过胸腔,归属于胆,散络于肝,贯穿心脏,再向上挟食道而行,浅出于下颔、口旁,散于面部,与目系相连,并在外眼角处与本经经脉会合。

足厥阴经别 从足厥阴经脉足背部分出,上行达外阴部,与足少阳经别会合,相并而行。这是阴阳经别的第二合 。

足阳明经别 从足阳明经脉髀关部分出,进入腹腔里面,属于胃,络于脾,继续上行,通过心脏,沿食道浅出于口腔部位,上达鼻根及眼眶下,并回过来与目系相连,合于足阳明本经。

足太阴经别 从足太阴经脉髀部分出后,于股内侧向外循行,与足阳明经别相合而并行,上结于咽喉,通贯舌中。这是阴阳经别的第三合。

手太阳经别 从手太阳经脉肩关节部位分出,向下进入腋窝,走向心脏,一直向下系于小肠。

手少阴经别 从手少阴经脉腋窝两筋之间分出,进入胸腔,归属于心脏,再向上走到喉咙,浅出于面,在内眼角处与手太阳经脉相会。这是阴阳经别的第四合。

手少阳经别 从手少阳经脉的头顶部位分出,向下进入锁骨上窝,布于胸中,并下走三焦。

手厥阴经别 从手厥阴经脉腋下三寸渊液处分出,进入胸腔,分别归属于三焦,向上循喉咙,浅出于耳后,于乳突之下与手少阳经脉交会。这是阴阳经别的第五合。

手阳明经别 从手阳明经脉肩髃穴处分出,进入第七颈椎,下行者直达大肠,上行者归属于肺,并向上沿喉咙,浅出于锁骨上窝(缺盆),仍交会于手阳明本经。

手太阴经别 从手太阴经脉渊液处分出,行于手少阴经别之前,进入胸中,走向肺脏,散布于大肠,复向上浅出于锁骨上窝,沿喉咙,合入于手阳明经脉。这是阴阳经别的第六合。

十二经别六合表

| 六合 | 经名 | 别 入 | 别行 | 出 合 | 合于 |

| 一合 | 足太阳 | 腘中、肛 | 膀胱、肾、心 | 项 | 足太阳 |

| 足少阴 | 腘中 | 带脉、舌本 | |||

| 二合 | 足少阳 | 毛际、季胁 | 胆、肝、心 | 颐、外眦 | 足少阳 |

| 足厥阴 | 毛际 | 与别并行 | |||

| 三合 | 足阳明 | 髀、腹里 | 胃、脾、心 | 口、目系 | 足阳明 |

| 足太阴 | 髀 | 与别俱行、 贯舌本 | |||

| 四合 | 手太阳 | 肩解、腋 | 小肠、心 | 手太阳 | |

| 手少阴 | 渊液两筋间 | 心 | 面、内眦 | ||

| 五合 | 手少阳 | 巅、缺盆 | 三焦、胸中 | 手少阳 | |

| 手厥阴 | 渊液下三寸 | 胸中、三焦 | 耳后、完骨下 | ||

| 六合 | 手阳明 | 肩髃、柱骨 | 大肠、肺 | 手阳明 | |

| 手太阴 | 渊液少阴前 | 肺、大肠 |

十二经别shí èr jīng bié

branches oftwelve meridians; divergences of twelvemeridians

- 东海仔起义是什么意思

- 东海会议是什么意思

- 东海区海洋功能区划(闽台部分)是什么意思

- 东海啤酒厂是什么意思

- 东海地区“东海魂”读书活动是什么意思

- 东海地壳热流是什么意思

- 东海地质是什么意思

- 东海夔牛是什么意思

- 东海大桥是什么意思

- 东海女真是什么意思

- 东海孝妇是什么意思

- 东海孝妇周青是什么意思

- 东海岛风情游(湛江)是什么意思

- 东海影视乐园是什么意思

- 东海扬尘是什么意思

- 东海扬尘是什么意思

- 东海沿岸流是什么意思

- 东海海洋地质是什么意思

- 东海深海甲壳动物是什么意思

- 东海渔歌是什么意思

- 东海皮塑制品商店是什么意思

- 东海石油温州基地公司是什么意思

- 东海石油温州服务总公司是什么意思

- 东海轧钢厂是什么意思

- 东海郡是什么意思

- 东海金是什么意思

- 东海银行是什么意思

- 东海银行是什么意思

- 东海陆架新生代古生物群是什么意思

- 东海黄公是什么意思

- 东海黄公是什么意思

- 东海龙妖是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涂西抹是什么意思

- 东涌是什么意思

- 东涌西没是什么意思

- 东涧诗钞小传是什么意思

- 东涧集是什么意思

- 东涯集是什么意思

- 东清铁路是什么意思

- 东渐扶桑是什么意思

- 东渡记是什么意思

- 东温泉风景区是什么意思

- 东游记是什么意思

- 东游记是什么意思

- 东游记是什么意思

- 东游记传是什么意思

- 东湖是什么意思

- 东湖是什么意思

- 东湖是什么意思

- 东湖是什么意思

- 东湖是什么意思

- 东湖县志是什么意思

- 东湖宾馆是什么意思

- 东湖志是什么意思

- 东湖旅游公司是什么意思