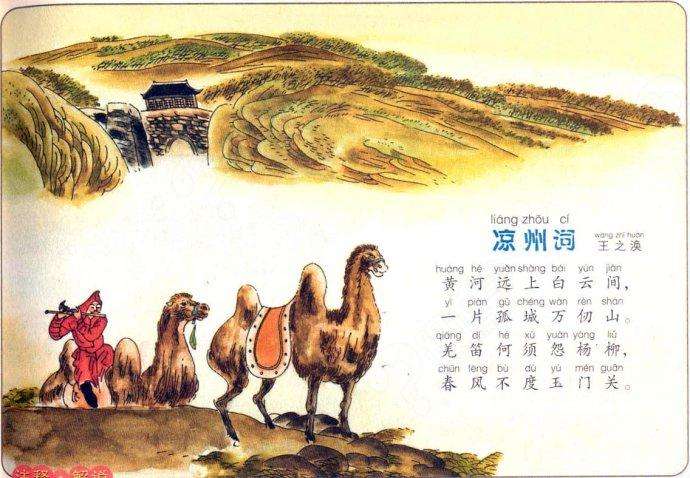

《凉州词》

汉族机智人物故事。流传于陕西等地。相传有一天永乐皇帝命解缙在一柄外国进贡来的折扇上题字,扇上有一幅按唐人《凉州词》意作的画,解缙当即在扇上写下了这首词,但一时疏忽,把词中的“间”字掉了。汉王高煦发现后,乘机诬告:“解缙自恃其才,目无君主,竟敢乘写扇之机,漏字戏君欺主,如此狂乱之徒,今不杀之,后必酿成大患。”皇帝大怒,下令将他斩首。解缙辩道:“这是我现作的一首《凉州词》,与唐代诗人王之涣的《凉州词》仅有一字之别。”然后,将词读成:“黄河远上,白云一片,孤城万仞山。羌笛何须怨,杨柳春风,不度玉门关。”结果,解缙凭着自己的聪明才智,逢凶化吉,领赏而去。

凉州词

乐府歌曲名。《近代曲》之一。又名《凉州歌》。原是凉州(今甘肃武威)一带歌曲。唐诗人多用此调作歌词,描写西北边塞风光和战争生活。其中以王翰和王之涣所作最为有名。

凉州词

❶乐府篇名。又作《凉州歌》、《凉州》。见《乐府诗集》卷七九《近代曲辞》。原为凉州(治所在今甘肃武威县)一带的地方歌曲,唐开元中由西凉府都督郭知运进。唐代诗人多以此调作歌词,描写西北塞上风光和征战生活,其中以王之涣、王翰所作最为著名。

❷唐诗篇名。七绝。王之涣作。见《全唐诗》卷二五三。共二首,以第一首更为著名。该首又见《乐府诗集·横吹曲辞》,题作《出塞》。诗云:“黄河远上(一作“黄沙直上”)白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”前两句运用对比衬托手法描绘塞外景色,气象壮阔,意境苍茫。后两句巧引乐府《折杨柳》曲调抒写征人久戍不归的哀怨,词语委婉蕴藉。明杨慎评曰:“此诗言恩泽不及于边塞,所谓君门远于万里也。”(《升庵诗话》卷二)胡应麟称该诗“极工”(《诗薮》内编卷六)。清管世铭云:七绝“摩诘、少伯、太白三家,鼎足而立,美不胜收。王之涣独以‘黄河远上’一篇当之”(《读雪山房唐诗序例》)。王士禛推此诗为唐人七绝的压卷之作(《带经堂诗话》卷四)。王之涣这首《凉州词》在当时就被广为传唱。

❸唐诗篇名。七绝。乐府旧题。王翰作。见《全唐诗》卷一五六。共二首,以第一首更为著名:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”写征人在边塞的宴饮场面,于豪爽中含悲壮情调。清沈德潜曰:“故作豪饮之词,然悲感已极。”(《唐诗别裁》卷一九)施补华云:“作悲伤语读便浅,作谐谑语读便妙。”(《岘傭说诗》)以前说为胜。此诗情味隽永,音节高亮,为唐代边塞诗中千古传诵之名篇。明王世贞称该篇为“无瑕之璧”(《艺苑巵言》卷四)。胡应麟则推之为初唐绝句之冠(《诗薮》内编卷六)。

凉州词

王翰

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

王翰为人豪放不羁,有盛名,杜甫曾以“李邕求识面,王翰愿卜邻”为荣幸。今存诗不多,而以《凉州词》享誉后世。

此诗与王之涣同题作皆曾被推为唐人七绝首选。诗从举杯欲饮写起,首句极力突出酒美杯美,葡萄酒乃西域特产的酒,色红。夜光杯,据《十洲记》载是西胡献给周穆王的礼品,是由西域所产的玉石琢成。意象之华美,使人想起李贺《将进酒》“琉璃锺,琥珀浓,小槽酒滴真珠红”,可以说酒未到,先陶醉。其中含着诗中人对生活的热爱,对于全诗是极其重要的一笔。

次句写正要开怀畅饮之际,忽闻马上乐队已奏起琵琶,催人出发。“催”有两义,一是侑酒(如李白“车旁侧挂一壶酒,凤笙龙管行相催”),一是催促。史载汉武帝以公主和亲于乌孙,念其行道思慕,故使工人载筝筑,为马上之乐,名曰琵琶,可见“马上琵琶”本是征行之乐。再说,如果仅仅是侑酒,也和下句的沙场缺乏紧密联系。这样看来,诗中写的是战士在奔赴战场之前,摆酒送行的场面。《红灯记》唱词有“临行喝妈一碗酒,浑身是胆雄纠纠”,送行酒是可以壮战士行色的。

一二句到三四句有一个跳跃,省去了一个举杯痛饮的场面,而就此作情语:请君莫笑战士贪杯,须知他们此一去,是没有打算回来的了。“醉卧沙场”乃马革裹尸的转语,岂是可笑之事,说“君莫笑”,直是淡化的手法。“醉卧沙场”是诗的语言,它不但诗化了战争,也诗化了牺牲,使全诗具有浪漫情调。

“古来征战几人回”,以古人酒杯浇自己块垒,作苦语读,可以说是很颓唐、很无奈的话。作壮语读,则有“名编壮士籍,不得中顾私;捐躯赴国难,视死忽如归”(曹植)、“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”(荆轲)的意味。意兴极为豪放,亦不讳言征战之苦,这是典型的唐音。此作与王昌龄《从军行(青海长云暗雪山)》在伯仲之间。

凉州词

王之涣

黄河远上白云间①,一片孤城万仞山②。羌笛何须怨《杨柳》,春风不度玉门关③。

【解题】

此诗作年不详。题一作《出塞》。凉州词:见前王翰诗“解题”。诗中写边塞景色辽阔苍茫,引人遐想征人出玉门关外的愁怨。后二句以春风不度不仅写出边地的荒寒,且有借喻朝廷不关心戍卒之意,构思新颖,意境含蓄。杨慎《升庵诗话》卷二:“此诗言恩泽不及于边塞,所谓君门远于万里也。”李瑛《诗法易简录》亦云:“神韵格力,俱臻绝顶。不言君恩之不及,而托言春风之不度,立言尤为得体。”

【注释】

①黄河远上:一作“黄沙直上”。历来颇多争议。其实,此句乃形容黄河上游地势极高,与李白《将进酒》“黄河之水天上来”同一意思,只是李白视线由远及近,而此诗的视线由近及远不同而已。

②孤城:指凉州(今甘肃武威),一说指玉门关。万仞山:形容山极高。仞(ren):古代长度单位,周制为八尺,汉制为七尺,东汉末则为五尺六寸。③二句意谓羌笛又何必吹出哀怨的《折杨柳》曲调,春风是吹不到玉门关外的(杨柳是不生长的)。古人有临别折柳相赠的习俗,唐时最盛。羌笛:笛子原是羌族乐器,故称。北朝乐府《鼓角横吹曲》有《折杨柳》,即羌笛所奏。玉门关:故址在今甘肃敦煌西北小方盘城,汉武帝置。古代西域输入玉石取道于此,故名。

凉州词

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐2。

无数铃声遥过碛,应驼白练到安西3。

【释】

1.凉州:唐陇古道凉州治姑臧县(今甘肃省武威县),公元八世纪至九世纪中叶曾属叶蕃。

2.芦笋:芦苇初生时的嫩芽。

3.碛 (音 qi):沙漠。应:该是,大概是。练:经过煮白的纺织品。安西:唐代六都护府之一,治在今新疆维吾尔自治区库车县。开元六年以后至九世纪中叶,安西尽入吐蕃手中。

【译】

塞北边城,笼罩着迷蒙的细雨,

雁儿在雨中越飞越低。

芦苇新生的嫩芽渐欲长齐。

远远地,传过来无数的驼铃声响,

横过沙漠,飘漾在天际,

大概是骆驼队吧,

驼送着白练去那安西。

【评】

代宗广德元年(763)以来,吐蕃不断攻城略地,占据了安西、凉州等数十州。二十年后,唐与之订立清水之盟,使之合法化。回纥、吐蕃还常以马匹向唐交换丝绸等物,进行强迫性的不等价交换。张籍此诗,就是对唐王朝这种苟安政策的讽刺。张籍之诗的一个显著特点,就是善用比兴手法,言此喻彼,如《节妇吟》,“恨不相逢未嫁时”以男女夫妇之事,喻君臣关系以答藩镇的笼络;《答朱庆余》则以“齐纨末是人间贵,一曲菱歌抵万金,”以答朱庆余“画眉深浅入时无”关于科考的询问。此诗则以景物写政治,将对时事的抨击寓于景物描绘之中,从而收到美的艺术效果。

凉州词

黄河远上白云间,一片孤城万仞山2。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关3。

【释】

1.凉州词:凉州歌之唱词。郭茂倩《乐府诗集》(卷七九)中《近代曲词》载有“凉州歌”并引《乐苑》:“《凉州》,宫调曲,开元中西凉府都督郭知运进。”按,郭知运所进当为乐曲,而乐辞则取之当时诗人之作。另《唐语林》(卷五)载:“天宝中,乐章多以边地为名,如《凉州》、《甘州》、《伊州》之类是也。”此诗《文苑英华》 (卷一九七)题为《出塞》。

2.“黄河远上”句:《唐诗纪事》 (计有功)作‘黄沙远上”;《国秀集》作“一片孤城万仞山,黄河直上白云间”。仞:古时度量单位,八尺为一仞。“万仞”乃极言其高。

3.羌笛:羌地(西北边塞少数民族聚居地)之笛。怨杨柳:古人有临别折柳相赠的风俗,北朝乐府《鼓角横吹曲》有《折杨柳枝》,歌词云:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。下马吹横笛,愁杀行客儿。”后人诗中往往将吹笛、折柳、怨别三者联系起来。此处是写羌笛吹奏《折杨柳》之曲,曲声哀怨,以抒怨别之情。玉门关:今甘肃敦煌县西,是古代通往西域之要道。《汉书·地理志》“敦煌郡龙勒县”原注云“有阳关、玉门关”。

【译】

黄河九曲百环,

远远地直达白云之间,

一座孤零零的城池,

四周环抱着万仞高山。

那羌笛呵,何必吹奏《折杨柳》曲。

凄凄婉婉,哀哀怨怨?

那春风呵,怎能度过沙漠的浩瀚,

来到这边远的玉门城关?

【评】

此诗后两句脱胎于初唐贺朝清《从军行》:“自从一戍燕支山,春风几度晋阳关?”但却远胜于蓝。前者尚局限于实际生活的具体事件,还仅仅是生活的真实。而此诗却选用了典型的场景和道具:悠远哀怨之羌笛,象征离愁别绪之杨柳,令人銷魂落魄的春风和标志进入西北不毛之地的玉门关。这些意象,与诗人内在的情愫,离别的意绪溶为一体,共同构成了典型的诗境,从而成为盛唐之音的乐符而传唱千古。

凉州词

[唐]耿 𣲗

国使翩翩随旆旌,陇西歧路足荒城。毡裘牧马胡雏小,日暮蕃歌三两声。

《凉州词》也称《凉州曲》。宋·郭茂倩《乐府诗集》列入《近代曲辞》本为我国西方少数民族的一种曲调,约在唐代开元间引进内地。因曲调苍凉慷慨,唐代诗人多填入边塞战争内容的歌词,本诗即为一例。

开篇的“国使”即指京城来的使者,代表朝廷到边境一带视察。“翩翩”是形容奔跑得快捷的样子。“旆旌”则是仪仗队所举的各种彩旗。首句即写出国使慰问边防将士,彩旗前导,快马如飞的威风和气度,隐约表现出胜利者的骄傲。第二句变换了一个镜头,在陇西(今甘肃省东部,一向作为古战场的代名词)的一条十字路口上(歧路),他们放慢了速度,缓缓走过一座荒城。不用说,这是战火造成的惨状。也许正是这残垣断壁,震撼了国使一行人员的心灵。一个“荒”字告诉读者,这是一座阒无人迹的死城!战争的毁灭性的破坏力攫去了这一行人的威风和气度,他们在静默中俯首而行。忽然,发现一个小孩儿,披着皮衣,骑在马背上,原来是胡人的牧马童。在“日暮”的夕照里,显得那么瘦小,在废墟之中,显得那么孤单。也许孩子忍耐不了眼前的凄凉,便唱了几句汉人听不懂的“蕃歌”。然而这陌生的曲词更使国使一行心酸,他们不禁要问:是什么夺去了此地的繁荣与安宁?那“胡雏”是仅存的幸运者吗?他的亲人还在吗?难道民族之间的纠纷只能凭借战争来解决?这“荒城”将给孩子的心灵造成什么样的印象呢?

可见,诗中含蕴着一种厌战的情绪这种厌战体现了唐代诗人博爱的精神,他们不因胜利而失去理智,而是站在四海之内皆兄弟的高度审视、反省征服所产生的恶果。这种胜利者的悲凉心境不正是对和平的渴求吗?

凉州词

[唐]薛逢

昨夜蕃兵报国仇,沙州都护破凉州。黄河九曲今归汉,塞外纵横战血流。

这首《凉州词》与其说它有一定的艺术价值,莫不如说更具有史料价值。从诗中“沙州”、“凉州”等地名可以推断,反映的是中唐河湟(今青海)一带的战事。此地本是吐谷浑领地,后来因闹内哄,国王被部下杀死,唐朝一度降服了那里的军队。但凶悍的吐蕃不断侵扰,经过多年的战争,便把这片土地争夺过去。

公元851年一天的夜里,沙州(治所在今敦煌)的节度使(又称都护)张义潮乘吐蕃的内乱,率领当地的蕃兵(为唐朝守边的少数民族士兵)一举夺取了凉州,收回了被吐蕃占领的属地,这便是诗中头两句: “昨夜蕃兵报国仇,沙州都护破凉州。”第三句的“黄河九曲今归汉”,颇有自豪的味道,流过九十九道弯的、绵延数千里的黄河终于又回到唐朝(唐代诗人多以“汉”代“唐” ),可是第四句便转出了悲凉:“塞外纵横战血流!”战乱并没有因这次军事上的胜利而终止,人民依然在流血。这句是指吐蕃内部的纷争,论恐热发动叛乱长达二十余年,据《通鉴》所载:“所过残灭,尸相枕籍”,“杀其壮丁……焚其室庐,五千里间,赤地殆尽。”由此看来,诗人为祖国军队收复失地而产生的喜悦之情,又为吐蕃人民深受内乱之苦而冲淡。这悲喜情感的起伏,使这首小诗的主题从爱国主义的层次上升到人道主义的领域。诗人是爱国的,但他更呼吁把和平和安宁还给各族人民!

这首诗,是反映张义潮收复凉州、吐蕃内乱史实的唯一的一篇作品。

凉州词

三、四句写将士们畅饮和劝酒。清施补华 评此二句云“作悲伤语读便浅,作谐谑语读便妙,在学人领悟。”(《岘傭说诗》)犹言欢快、 激越的琵琶声中,将士们兴致飞扬,略带醉意地道:嘿,就是醉卧沙场,也请诸君莫要见 笑,古来征战,有几人回还,谁不是早已将生死置之度外了呢? 辞气略带谐谑,表现了 战士豪放、开朗、兴奋的心情。此诗豪健旷达,含清刚俊爽之气。王翰存诗虽不多,但 仅此一首,就足以传世了。

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《凉州词》.[唐].王翰.葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

- 《 liánɡ zhōu cí 》《 凉 州 词 》.[ tánɡ ]. wánɡ hàn..[ 唐 ]. 王 翰 .pú tɑo měi jiǔ yè ɡuānɡ bēi , yù yǐn pí pá mǎ shànɡ cuī 。葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , 欲 饮 琵 琶 马 上 催 。zuì wò shā chǎnɡ jūn mò xiào , ɡǔ lái zhēnɡ zhàn jǐ rén huí ?醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , 古 来 征 战 几 人 回 ?

- 《涼州詞》.[唐].王翰.葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回?

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【翻译】 精致的酒杯里装满了美酒,将士们正想开怀畅饮,乐队奏起琵琶,催人举杯。(干呀!喝就喝个醉!)即使醉倒在沙场上,你也不要笑;要知道,自古迄今,只要是到了疆场征战,有几个人能活着返回。

【逐句翻译】葡萄美酒夜光杯,手捧盛满葡萄美酒的夜光杯,欲饮琵琶马上催。正欲畅饮琵琶声似在马上催。醉卧沙场君莫笑,醉卧在沙场上诸君莫要见笑,古来征战几人回? 自古以来戍边征战有几人回? - ①凉州词:乐府诗题。凉州为唐代的西北边境,今甘肃省武威县。②葡萄美酒:指西域的葡萄酒。据说,葡萄原从希腊传入西域,周穆王 时由西方胡人传入。一说,汉武帝时传入中国。可见葡萄酒是中外酒文化交 流的象征。夜光杯:白玉杯,亦称玻璃杯。③琵琶: 西域的乐器。《释名·释乐器》:“琵琶本出于胡中,马上所鼓 也。”催: 催促,催饮。④沙场: 沙漠上的战场(也统称战场)。

- 【集评】 明·谭元春:“唯其不易‘回’,所以终日‘醉卧’。”(《诗归》)明·王世贞:“(崔)敏童‘能向花前几回醉,十千沽酒莫辞贫’,与王翰‘醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回’,同一可怜意也,翰语爽,敏童语缓。”“‘可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。’用意工妙于此,可谓绝唱矣。惜为前二句所累,筋骨毕露,令人厌憎。‘葡萄美酒’一绝,便是无瑕之璧。盛唐地位不凡乃尔。”(《艺苑卮言》卷四)明·王世懋:“于鳞选唐七人绝句,取王龙标‘秦明明月汉时关’为第一,以语人,多不服。于鳞意止击节‘秦时明月’四字耳。必欲压卷,还当于王翰‘葡萄美酒’、王之涣‘黄河远上’二诗求之。”(《艺圃撷余》)清·沈德潜:“故作豪饮之词,然悲感已极。”(《唐诗别裁集》)清·宋顾乐:“气格俱胜,盛唐绝作。”(《唐人万首绝句选》)清·施补华: “作悲伤语读便浅,作谐谑语读便妙。在学人领悟。”(《岘佣说诗》)近·俞陛云:“诗言强胡压境,杖策从军,判决生死之锋,悬于顶上,何不及时为乐?檀柱拨伊凉之调,玉杯盛琥珀之光,拼取今宵沉醉,君莫笑其放浪形骸。战场高卧,但观白草萦骨,黄沙敛魂,能玉关生入者,古来有几人耶?唐人出塞诗。如归马营空。春闺梦断,已满纸哀音,此于百死中姑纵片时之乐,语尤沉痛。”(《诗境浅说续编》第49页,上海书店影印出版)今·绿原:“这是一首家喻户晓的名篇,写从军将士临发前自我鼓励的豪迈气概,表面却是身在沙场,饮酒方酣,忽闻琵琶声的苍凉情景。原诗浅近易解,唯情调的感受古有两说,一说悲伤,一说谐谑。其实,二者在审美意义上是不可分的:于谐谑中见悲伤固更悲伤,而于悲伤中出谐谑,则真起到谐谑的反讽作用了。”(《唐诗今译集》第64页,人民文学出版社出版)【点评】 王翰其人,出生豪门,能歌善舞,好饮酒游乐,性情豪荡不羁。诗多慷慨悲壮、落拓苍凉之词。《凉州词》可谓其代表作。诗写将军出征前举杯痛饮、且自为乐的豪迈旷达之情,给人以苍凉、悲壮的审美感受。前两句以酒、珍杯和催饮的琵琶音乐,极言酒宴之盛,渗透出且自为乐的情调。后两句慷慨陈词,自我解脱,自我安慰。有豪迈之情,旷达之意。从写作技巧上看,此诗采用第一人称,语言简约朴实。虽寥寥数语,而将军形象却跃然纸上,活龙活现。读之如见其人,如历其境,感人至深。

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 唐人七绝中很多是乐府歌词。凉州词是其中之一。它是按凉州的地方乐调歌唱的。凉州, 即今日甘肃省河西、陇右一带, 州治在今武威县。此诗以边塞战场生活为题材,是一首千古传诵的名篇,它不写战争,而写饮酒。通过侧面的烘托,显示出从军将士英武豪迈的气慨,具有浓郁的边地色彩和军旅生活风味, 格调昂扬向上。“葡萄美酒夜光杯”一开头,诗人就用他那饱蘸激情的笔触,为我们描绘了一幅充满边塞情调、令人豪情激荡的宴饮场面。酒,是葡萄酿制的美酒;杯, 是光能照夜的玉杯。杯美酒香, 闪动着宝石琥珀之光, 使人仿佛看到了琳琅满目的军中席筵和热情欢腾的人群,这情景使人惊喜、使人兴奋, 为全诗创造出了浓郁热烈的气氛。恰当豪情逸兴正浓,人们正要开怀痛饮的时候,“欲饮琵琶马上催”,马上响起了琤琤琮琮的琵琶声,催促着人们去出征,去杀敌。“欲饮”说明宴饮还未正式开始,进入高潮,“马上催”则说明战事十分紧急,容不得人们从容不迫,尽情畅饮。这又由欢快的环境一下子跌入了紧张的气氛里, 向人们暗示着战事马上就要发生,危难随时都可能降临,而死神又时刻紧紧地跟随着这些军人。二句之间,文情极尽抑扬顿挫之能,变幻莫测之致,使人深深体会到边地生活并不仅仅是醉舞酣歌, 充满异域风味的浪漫情调,在这里环境瞬息万变, 命运严酷无情!那么,在冷酷的命运面前,军人是怎样的表现呢?是战慄、是悲泣、是哀怨不已吗?不, 他们绝不是那种贪生怕死没出息的胆小鬼! 你看,他们豪迈地高举起“葡萄美酒夜光杯”要尽情一醉。他们高呼着:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回!”怕什么,杯酒下肚,壮胆纠纠,要杀敌便奋身向前,醉倒了便沙场之上枕戈而睡。诸君莫要见笑啊,古来征战究竟有几人得回?明明清醒地知道征战之苦, 生死之危,却还如此地豪放开朗,不见丝毫感伤消沉之状, 这不恰恰说明这些军人们早已把生死置之度外了吗?只有他们才配喝这浓烈芬芳的美酒, 只有他们才配用这光耀夺目的宝杯。只有他们这样顶天立地的男子汉才会面对死神仰天大笑、视死如归。这里没有因思乡而借洒浇愁的缠绵悱恻, 更没有对命运无可奈何的消极嗟叹,它充满了阳刚之气,格调激扬奔放,从一个侧面非常充分地体现了唐人的精神风貌, 充溢着使人奋进向上的艺术魅力。另外,诗中的酒是西域特产的葡萄美酒;杯是相传西胡献给周穆王以白玉琢成的光能照夜的宝杯;军乐是胡人用的琵琶。还有“征战”“沙场”等等词语,这些无不使诗歌染上了一层浓郁的边地色彩,增添了无穷的神秘浪漫情调, 令人无限神往。此诗堪称唐代边塞诗的杰作。

- 这首脍炙人口的绝句,虽然极短,历来对它却有着几种截然不同的理解。有人认为这是一首反战的诗歌,曲折地反映了将士们反对开边黩武的心情,表现了一种消极颓唐的情绪;也有人认为这是一首写战地欢宴的诗,反映爱国将士置生死于不顾的豪情,表现一种激昂兴奋的情绪。我以为后一种解释较为妥当,全诗表现了边地将士一种昂扬慷慨的情怀,充分展现了军营男子汉的豪放本色。诗起句便展示了一幅欢宴畅饮的场面。酒是葡萄美酒,为西域之特产佳酿,杯是夜光杯,为冠绝古今的名器。这一句,通过葡萄美酒与夜光杯这两种具有代表性的东西,渲染出一幅琳琅满目、色彩耀眼、酒香四溢、人欢语笑的欢乐场面,为全诗定好了基调。“欲饮琵琶马上催”一句,使情节进一步展开。这一句十分重要,古来对此诗的不同理解与这一句有极大的关系。关键在一个“催”字,有人以为这个“催”,是催促的意思,催将士们饮酒。于是,便认为诗的后两句是表现一种反战情绪(或以为是颓唐绝望,或以为催尽管催,饮照样饮,表现为一种消极的反抗),一种意见则认为琵琶催饮,气氛更热烈。其实,这里的“催”字解释为“伴奏”更为妥帖。唐时口语,饮酒时奏乐助兴叫做“催”,诗中例子很多,如李白《襄阳歌》: “车边倒挂一壶酒,凤笙龙管行相催”等等。这样理解,全句、全诗便豁然贯通了。琵琶本就是西域特有的乐器,马上弹奏,与西域风俗、与边疆军人的身份都十分吻合。于是,我们仿佛看到了聚宴者兴奋不已、情不自禁而载歌载舞的热闹欢乐场景。三、四两句,是畅饮者的自我表白。有人曾解释这两句是“故作豪饮之词,然悲感已极”,“作旷达语,倍觉悲痛”,也有人说此二句“作悲伤语读便浅,作谐谑语读便妙”;还有人具体地说这是座中人的劝酒之词,等等。我觉得,这两句正是豪饮者的自我表白,酒酣兴浓,其豪爽之秉性,旷达洒脱之襟怀以及置生死于度外之气魄便毕现无遗。俗语说“酒后吐真言”,酒酣之后的真情流露便没有半点矫揉造作之态。盛唐时代的诗歌,表现军人的豪情,表现一种昂扬奋发之气的名作佳制实在不少。而这首诗却别具心裁,独辟蹊径,它避开了横枪跃马的战场,避开了雄壮阔大的场面,而写一次战地的聚宴,从这一侧面来表现边地将士的生活与心态,而又通过葡萄美酒、夜光杯、琵琶、沙场等意象,紧扣边地军人这一核心,充分地展现了边地将士的豪放风格,显示了盛唐时代的一种昂扬之气。同时,从宴饮这一角度来写,对唐代边塞诗,尤其是表现军人风貌的诗,在取材范围方面也是一个可贵的开拓和补充。

- 王翰,字子羽,并州晋阳(今山西太原)人。唐景云元年(710)进士。为人豪迈不羁,爱纵酒游猎。曾任秘书省正字、汝州长史、仙州别驾等职,后被贬为道州司马。诗格雄放,七绝《凉州词》尤负盛名。凉州词,乐府《近代曲辞》。《乐府诗集》:“《乐苑》曰《凉州》宫调曲。开元中,西凉府都督郭知运进。”凉州,在今甘肃武威县。王翰这首绝句,实是用乐府旧题并切于凉州实境而写,故不同于乐府诗。诗的一、二两句写疆场豪饮。“葡萄美酒夜光杯”,酒美,酒具精。葡萄酒,原西域产葡萄,用来酿酒。后唐太宗破高昌,收马乳葡萄实于宫苑中种植,并得酿酒法,其后葡萄酒就传于中国。夜光杯,《十洲记》载:“周穆王时,西胡献夜光常满杯,杯是白玉之精,光明照夜。”这里是说晶莹剔透的白玉杯中贮满了玛瑙般的葡萄酒,以酒和酒具的精美显示剧饮的豪情。“欲饮琵琶马上催”,欲饮之时,又闻马上弹奏琵琶劝饮。“催”,是催促饮酒,以乐助兴。琵琶,《释名·释琵琶》:“琵琶本出胡中,马上所鼓也。”《乐府杂录·琵琶》:“始自乌孙公主造,马上弹之。”以琵琶劝酒,李白《襄阳歌》写:“车旁侧挂一壶酒,龙管凤声行相催。”刘禹锡《洛中送韩七中丞之吴兴口号》:“今朝无意诉离杯,何况清弦急管催。”开头这两句意在说有美酒在手,有佳乐在畔,应当开怀畅饮。第三、四两句写豪饮的缘由。在沙场豪饮,不是喜庆军功,也非欣逢知己,而是借酒浇愁,以酒解忧。“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”及时行乐,是因了征战中随时有丧生的可能。这两句翻跌前意,顿觉悲怆凄凉之意四射。俞陛云分析此诗说:“诗言玉杯盛琥珀之光,檀柱拨伊凉之调,拼取今宵沉醉,君莫笑其放浪形骸,战场高卧,但观能玉关生入者,古来有几人耶!于百死中姑纵片时之乐,语尤沉痛。”见解是正确的。关于这首诗的基调,诗评家历来领会理解不同。沈德潜在《唐诗别裁》中说:“故作豪饮之辞,然悲感已极。”而施补华在《岘佣说诗》中则说:“作悲伤语读便浅,作谐谑语读便妙,在学人领悟。”我们认为这首诗名豪实悲,语谐情痛。葡萄美酒,醉卧沙场,放浪形骸,来自“古来征战几人回”的指导思想。正因为在此出生入死,死多活少,故及时行乐,以求精神上的安慰。这种征夫怨,从其用具与情趣上看,都是上层军官的愤懑,和那些普通士兵的情趣是大相异趣的。诗中反映的情趣虽然是低沉的, 可也从一个侧面表现了一种特殊身份的人的心态。居上层的军官对战事尚且持如此态度,那广大战士的厌战也自可想见了。

凉州词

王之涣

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

据唐人薛用弱《集异记》记载:开元间,王之涣与高适、王昌龄到酒店饮酒,遇梨园伶人唱曲宴乐,三人便私下约定以伶人演唱各人所作诗篇的情形定诗名高下。结果三人的诗都被唱到了,而诸伶中最美的一位女子所唱则为“黄河远上白云间”。王之涣甚为得意,这就是著名的“旗亭画壁”故事。此事未必实有,但表明王之涣这首《凉州词》在当时是列入流行歌曲排行榜的名篇。

诗的首句抓住自下游向上游、由近及远眺望黄河的特殊感受,描绘出“黄河远上白云间”的动人画面:汹涌澎湃波浪滔滔的黄河竟象一条丝带迤逦飞上云端。写得真是神思飞跃,气象开阔。诗人的另一名句“黄河入海流,”其观察角度与此正好相反,是自上而下的目送;而李白的“黄河之水天上来”,虽也写观望上游,但视线运动却又由远及近,与此句不同。“黄河入海流”和“黄河之水天上来”,同是着意渲染黄河一泻千里的气派,表现的是动态美。而“黄河远上白云间”,方向与河的流向相反,意在突出其源远流长的闲远仪态,表现的是一种静态美。同时展示了边地广漠壮阔的风光,不愧为千古奇句。

次句“一片孤城万仞山”出现了塞上孤城,这是此诗主要意象之一,属于“画卷”的主体部分。“黄河远上白云间”是它远大的背景,“万仞山”是它靠近的背景。在远川高山的反衬下,益见此城地势险要、处境孤危。“一片”是唐诗习用语词,往往与“孤”连文,如“孤帆一片”、“一片孤云”等等,这里相当于“一座”,而在词采上多一层“单薄”的意思。这样一座漠北孤城,当然不是居民点,而是戍边的堡垒,同时暗示读者诗中有征夫在。“孤城”作为古典诗歌语汇,具有特定涵义。它往往与离人愁绪联结在一起,如“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”(杜甫《秋兴》)、“遥知汉使萧关外,愁见孤城落日边”(王维《送韦评事》)等等。第二句“孤城”意象先行引入,为下两句进一步刻划征夫的心理作好了准备。

诗起于写山川的雄阔苍凉,承以戍守者处境的孤危。第三句忽而一转,引入羌笛之声。羌笛所奏乃《折杨柳》曲调,这就不能不勾起征夫的离愁了。此句系化用乐府《横吹曲辞·折杨柳歌辞》“上马不捉鞭,反折杨柳枝。蹀座吹长笛,愁杀行客儿”的诗意。折柳赠别的风习在唐时最盛。“杨柳”与离别有更直接的关系。所以,人们不但见了杨柳会引起别愁,连听到《折杨柳》的笛曲也会触动离恨。而“羌笛”句不说“闻折柳”却说“怨杨柳”,造语尤妙。这就避免直接用曲调名,化板为活,且能引发更多的联想,深化诗意。玉门关外,春风不度,杨柳不青,离人想要折一枝杨柳寄情也不能,这就比折柳送别更为难堪。征人怀着这种心情听曲,似乎笛声也在“怨杨柳”,流露的怨情是强烈的,而以“何须怨”的宽解语委婉出之,深沉含蓄,耐人寻味。这第三句以问语转出了如此浓郁的诗意,末句“春风不度玉门关”也就水到渠成。用“玉门关”一语入诗也与征人离思有关。《后汉书·班超传》云:“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关。”所以末句正写边地苦寒,含蓄着无限的乡思离情。如果把这首《凉州词》与中唐以后的某些边塞诗(如张乔《河湟旧卒》)加以比较,就会发现,此诗虽极写戍边者不得还乡的怨情,但没有衰飒颓唐的情调,表现出盛唐诗人广阔的心胸,悲中有壮,悲凉而慷慨。“何须怨”三字不仅见其艺术手法的委婉蕴藉,也可看到当时边防将士在乡愁难禁时,也意识到卫国戍边责任的重大,方能如此自我宽解。正因为《凉州词》情调悲而不失其壮,所以能成为“唐音”的典型代表。

凉州词

(唐)王翰

葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催①。

醉卧沙场君莫笑②, 古来征战几人回?

【题解】

“塞外”在中国古代是一个特定的地理概念。一般指西起甘肃嘉峪关,东至河北山海关的长城内外地区,大致相当于今天之内蒙古自治区和东北地区及西北、华北的部分地区。两千年来,北方少数民族在这块广阔的土地上修养生息,同汉族一道创造了塞外地区历史文化。在这个文化宝库中, “塞外诗”是一枝绚丽多姿的奇葩。通过它,我们可以饱览塞外地理物产、风俗人情、自然风光,还可以了解历史上各民族友好相处,但也发生矛盾冲突的真实而形象的情景。《凉州词》是唐代开元天宝时新起的乐章,《唐语林》卷五:“天宝中,乐章多以边地为名,如《凉州》、《甘州》、《伊州》是也。”凉州唐属陇右道,治所在今甘肃武威。唐代诗人王翰的这首《凉州词》历来脍炙人口,诗表达一种立功边关的豪情,看似旷达,实极沉痛。

【作者】

王翰,字子羽,并州晋阳(今山西太原)人。少豪健持才,喜纵酒,景云元年(710)进士及第,复举直言极谏科,任昌乐县尉,又举超拔群类科,时张说为相,召为秘书省正字,擢通事舍人,转驾部员外郎,张说罢相,出为汝州长吏,徙仙游别驾,因日与才士豪侠饮乐游畋,坐贬道州司马卒。能文善诗,《全唐诗》存其诗一卷。

【注释】

①夜光杯:用祁连山玉石磨琢而成的酒杯,置酒于杯,在月光下闪闪发光,故名。主要产于甘肃酒泉。《十洲记》谓“周穆王时,西胡献昆吾割玉刀及月光常满杯”,“杯是白玉之精,光明夜照。”琵琶:本作“枇杷”,是西部少数民族所用的一种拨弦乐器。汉刘熙《释名·释乐器》说:“枇杷本出于胡中,马上所鼓也。”②沙场:此处指战场。

《凉州词》

《凉州词》

王之涣

黄沙直上白云间*,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

【注释】 *黄沙直上: 一本作“黄河远上”。

【诗大意】 西望那金色的沙原,一直延伸到白云之端;一座边塞的城池,孤零零地依偎着万仞高山。是谁吹奏起《折杨柳》的笛管,其实又何苦叹息艾怨; 因为春风呵,根本吹不过玉门关!

【赏析】 这首诗写远征戍边士兵们的复杂思想感情。它一开始就向我们展现了苍凉壮阔的大西北风光:“黄沙直上白云间。”浩瀚无垠的黄色沙原,绵延不断,伸向远方。目之所及,它没入了天边的白云之间。它是那样辽阔而壮观,又是那样的荒凉而空寂。似乎使人想象到天上不见众飞鸟,地上不见草木春。这句是写西北远眺所得,是远景。“一片孤城万仞山”,则是写中景,写队伍的暂时宿营之地——塞上孤城玉门关。“一片”,即一座。而在辞采上,含有 “单薄”的意思。荒寂的原野上,有形势险峻的高山矗立,倚傍群山的,便是漠北孤城玉门关。“一片孤城”与“万仞群山”相对,形象鲜明,对比强烈。不仅组成一幅雄伟苍凉的图画,而且给人以极为孤独寂寞的特殊心灵感受。岑参的《玉门关盖将军歌》中有:“玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯”,所写景色与王诗此境十分相似。也是着重描绘边关的空旷、荒凉、寂寥。然而,二诗相较,就不难发现王诗艺胜一筹。它不仅气势大,更重要的是情感充沛。通过景物,渲染出一种浓烈的荒漠气氛。而这气氛,是与征人的心理状态恰相契合的。他们地处孤城,西瞻前程,黄沙起伏,漫无边际。“何时何处是归程?”心中禁不住涌出阵阵茫然之感。这时,忽然听到了凄凉婉转的羌笛之声。而羌笛所吹,又是《折杨柳》之曲,这就更引起了征夫们强烈的怀乡之情。《折杨柳》歌辞云:“上马不捉鞭,反折杨柳枝。蹀座吹长笛,愁杀行客儿。”“羌笛何须怨杨柳”句即由此化出。诗人代征人设想:羌笛又何必吹出这种“愁杀行客儿”的悲婉乐曲呢? 折柳赠别之时,由于怨伤离别,以至于引起对杨柳怨恨,并且这种感情在笛声中也透露出来。可是一想西出阳关,再往前走,气候就更寒冷,地域更荒僻,虽有春风,但“春风”也是“不度玉门关”啊! 在那里,杨柳不青,想要折一枝寄情都不可能。笛吹怨别,岂不更是枉然!“何须怨”并非不怨,而是怨也无用;无可奈何之中,更见怨情之深。诗人将折柳赠别的风俗与羌笛吹奏的伤离之曲巧妙地结合起来,也把对黩武开边、不恤士卒与特殊的苦塞地域巧妙地结合起来,从而揭示了征人对统治者不满而又惆怅难言的复杂心态。一笔数写却又极尽含蓄不露之妙。

此诗虽极写远戍者不得还乡的怨情,但写得悲壮苍凉,慷慨多气。毫无衰飒颓唐情调。吴逸一《唐诗正声》评价它:“神气内敛,骨力全融,意沉而调响。”是极有见地的。

相传开元间,王之涣与高适、王昌龄到酒店同饮,恰遇歌伶唱曲。三人便私下相约,以伶人唱诗多寡而定诗名高下。结果,三人的诗都唱到了。而其中佳丽之尤者所唱正是此首《凉州词》,王甚得意。这就是著名的“旗亭画壁”故事。由此可知,王之涣此首,在当时便已是广为传诵的名篇。

凉州词

王瀚

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?!

诗的前两句是对眼前情景的具体描写。“葡萄美酒夜光杯”,虽无一字及色,却写得流光溢彩,充分体现出“丽”的特点;“欲饮琵琶马上催”,更加催发了战士“欲饮”的急迫心态,“马上”正是这种心态的具体表现。何以会有这种情景?诗的后两句作了清楚回答。如果说“醉卧沙场”是一种戏谑的旷达,那末“古来征战几人回”,就显得沉重。战争之中能够生还总是值得可喜可贺的。一个“几人回”,在不经意之中,重笔写出了战争的残酷和归来的幸运、喜悦。正因为如此,那种急于饮酒,甚至“醉卧沙场”又有什么呢?特定的人情世态,在短短两句中,作了深刻的揭示。

综观全诗,它通过一次战争归来设酒欢饮的场合中人物心理的透视,把对战争的豪迈心情与战争投在人们心头的沉重的阴影融合在一起,捕捉住人们瞬间的心理,作了典型而深刻的描摹,既体现出强烈的时代精神,又细致刻画出人物的真情实感。在短短的篇章中,凝聚了丰富的内涵,勾勒了鲜明的艺术形象。这恐怕是这首诗流传千古而被后人称赏不绝的原因吧!

凉州词

唐耿𣲗的七言绝句: “国使翻翻随旆旌,陇西歧路足荒城。毡裘牧马胡雏小,日暮蕃歌三两声。”凉州词,即《凉州歌》,乐府《近代曲》名。原为凉州(今甘肃武威)一带的歌曲,唐人多以此描写西北边塞风光和战争情景。陇西,即陇右,陇山之西,泛指今甘肃一带。胡雏,泛指少数民族儿童。蕃歌,西北少数民族歌曲。此诗通过对陇右地区失陷以后的荒凉景象与边地牧歌式生活场景的对比写照,寄寓了国土沦丧的悲痛情怀。

凉州词

唐薛逢的七言绝句。《通鉴》卷二五○载,大中二年(848),沙州(今甘肃敦煌)人张议潮率各族百姓起义,收复河西陇右的瓜、沙、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓十一州之地。大中五年冬,献十一州图籍。咸通四年(863),张议潮克复凉州。此诗当作于此时。原诗是: “昨夜蕃兵报国仇,沙州都护破凉州。黄河九曲今归汉,塞外纵横战血流。”蕃兵,指沙州的少数民族士兵,他们本为唐朝的百姓,沦陷后备受吐蕃奴役,现在起义归唐,故说报国仇。此诗虽为庆祝胜利而作,却充满沉痛伤感之情。

凉州词

明张恒的七言绝句。凉州,即今甘肃武威市。《凉州词》,属乐府旧题。这首诗写一位饮酒听曲者立功边塞的雄心壮志,当为诗人自抒怀抱。原诗是:“垆头酒熟葡萄香,马足春深苜蓿长。醉听古来《横吹曲》,雄心一片在西凉。”垆,古代酒店前安置酒器的土台子,亦作酒店代称。《横吹曲》,乐府曲名,用于军中,乐器有鼓、角。西凉,指凉州一带,此处泛指西北边塞。

凉州词

唐耿𣲗的七言绝句: “国使翻翻随旆旌,陇西歧路足荒城。毡裘牧马胡雏小,日暮蕃歌三两声。”凉州词,即《凉州歌》,乐府《近代曲》名。原为凉州(今甘肃武威)一带的歌曲,唐人多以此描写西北边塞风光和战争情景。陇西,即陇右,陇山之西,泛指今甘肃一带。胡雏,泛指少数民族儿童。蕃歌,西北少数民族歌曲。此诗通过对陇右地区失陷以后的荒凉景象与边地牧歌式生活场景的对比写照,寄寓了国土沦丧的悲痛情怀。

凉州词

唐薛逢的七言绝句。《通鉴》卷二五○载,大中二年(848),沙州(今甘肃敦煌)人张议潮率各族百姓起义,收复河西陇右的瓜、沙、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓十一州之地。大中五年冬,献十一州图籍。咸通四年(863),张议潮克复凉州。此诗当作于此时。原诗是: “昨夜蕃兵报国仇,沙州都护破凉州。黄河九曲今归汉,塞外纵横战血流。”蕃兵,指沙州的少数民族士兵,他们本为唐朝的百姓,沦陷后备受吐蕃奴役,现在起义归唐,故说报国仇。此诗虽为庆祝胜利而作,却充满沉痛伤感之情。

凉州词

明张恒的七言绝句。凉州,即今甘肃武威市。《凉州词》,属乐府旧题。这首诗写一位饮酒听曲者立功边塞的雄心壮志,当为诗人自抒怀抱。原诗是:“垆头酒熟葡萄香,马足春深苜蓿长。醉听古来《横吹曲》,雄心一片在西凉。”垆,古代酒店前安置酒器的土台子,亦作酒店代称。《横吹曲》,乐府曲名,用于军中,乐器有鼓、角。西凉,指凉州一带,此处泛指西北边塞。

- 包谷粉是什么意思

- 包谷粑粑是什么意思

- 包谷糁是什么意思

- 包谷糁子是什么意思

- 包谷花是什么意思

- 包谷雀儿是什么意思

- 包谷面是什么意思

- 包谷面做元宵是什么意思

- 包谷饭是什么意思

- 包谷馕是什么意思

- 包谷𩠀是什么意思

- 包豪斯校舍是什么意思

- 包贡是什么意思

- 包购是什么意思

- 包购包销是什么意思

- 包贵是什么意思

- 包费是什么意思

- 包赔是什么意思

- 包起帆是什么意思

- 包起眼睛水是什么意思

- 包起眼睛花儿是什么意思

- 包趁是什么意思

- 包超然是什么意思

- 包蹄裤儿是什么意思

- 包身是什么意思

- 包身之胆是什么意思

- 包身体是什么意思

- 包身女是什么意思

- 包身工是什么意思

- 包身工制是什么意思

- 包身工制度是什么意思

- 包车是什么意思

- 包车运输是什么意思

- 包车(专车)是什么意思

- 包转是什么意思

- 包输是什么意思

- 包边是什么意思

- 包达三是什么意思

- 包达日玛是什么意思

- 包运合同是什么意思

- 包运运费是什么意思

- 包连宗是什么意思

- 包述侁是什么意思

- 包迷是什么意思

- 包退是什么意思

- 包退包换是什么意思

- 包達三是什么意思

- 包遵彭是什么意思

- 包郎是什么意思

- 包部是什么意思

- 包部分材料工程是什么意思

- 包金是什么意思

- 包-金二氏培养基是什么意思

- 包金卷是什么意思

- 包金错金银带钩是什么意思

- 包金镶嵌银带钩是什么意思

- 包金镶玉嵌玻璃银带钩是什么意思

- 包针儿是什么意思

- 包针绣是什么意思

- 包铜片木梳是什么意思