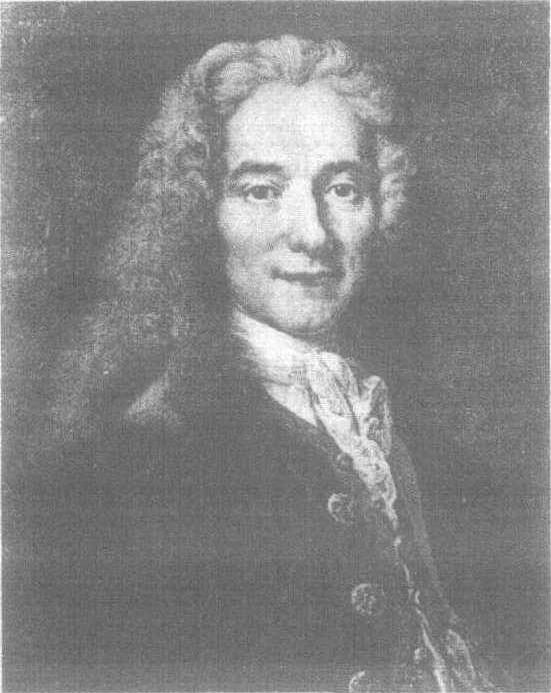

伏尔泰1694—1778Francois Marie Arouet Voltaire

法国启蒙思想家、哲学家、史学家、文学家。原名佛朗苏瓦——玛利·阿鲁埃。生于巴黎的新兴资产阶级家庭。少年时即对封建秩序和教权主义不满。十二岁始作诗。1717年因写讽刺诗攻击宫廷生活被捕入狱,在狱中写了第一部悲剧《欧第伯》,抨击宗教,影射摄政王的荒淫无耻。1725年再次入狱,被释后避居英国三年。1729年回国,隐居西雷村庄园十五年。并到瑞士、德国等地游历。1760年起定居法国瑞士边境的费尔奈庄园。一生从事创作,作品达百卷。在文学方面,写有五十余部剧本和各种题材的诗篇,以史诗《亨利亚特》、《奥尔良的处女》和哲理小说《老实人》、《天真汉》等为著名,作品内容贯穿反封建、反教会的精神,宣扬理性及其哲学观点。哲学方面著有《哲学词典》、《论形而上学》、《牛顿哲学原理》等,信奉英国洛克的唯物主义经验论,主张自然神论。历史学方面的主要著作有《查理十二史》、《路易十四时代》、《风俗论》等。主张写“有哲学意味的历史”,并重视东方,反对以欧洲为中心的历史偏见。政治上攻击封建制度,但始终对“开明的哲学君主”抱着幻想;宣扬自由和平等的原则,但不相信有可能建立消灭贫富的平等社会,只提出人们必须在法律面前一律平等。强调财产私有的必要性,攻击一切宗教的道德论,也否认道德是天赋的。并强烈反对战争。

伏尔泰1694—1778Voltaire

法国著名作家、哲学家和政治法律思想家。本名叫弗朗索瓦—玛丽·阿鲁埃(Francois—Marie Arouet),生于巴黎一中产阶级家庭。中学时期爱好文学与戏剧,毕业后不顾父亲的反对,献身于文学事业。1718年发表第一部悲剧《奥狄浦斯王》一举成名,并从此采用伏尔泰笔名。以后因反对法国君主专制政体而被两次投入巴士底狱,获释后长期流亡英国。1778年回到巴黎不久便病逝。他的遗体在法国大革命期间被移往先贤祠。其主要著作是《哲学通信》(1733)和《风俗论》(1756)。伏尔泰是自然神论者,对天主教会和教义有着无情而猛烈的抨击。在政治法律思想方面,他反对封建专制制度,反对等级特权,主张建立英国式的“开明”君主立宪制度。主张信仰和出版自由,认为自由就是人们去做他的意志绝对必然要求的事情的那种权利。自由不是绝对的,要按照法律行事。他持自然法观点,认为自然法就是理性法,它体现着正义。根据自然法,人人都应当是自由、平等的,平等是最自然的东西。人们在法律上应当一律平等,符合自然法的法律人人均要严格遵守。法律是由统治者制定的,法律的内容取决于立法者的感情、利益和意志,以及各所处的环境。然而,良好的法律应符合自然法。伏尔泰是老一代启蒙思想家,他的政治法律思想对后来的启蒙思想家有一定的影响。

伏尔泰1694—1778Voltaire

原名弗朗索瓦·马利·阿鲁埃。伏尔泰是笔名。18世纪法国启蒙运动的早期领袖、作家、哲学家、伦理学家。出生于巴黎的一个公证人家庭。青年时代因发表揭露封建贵族的讽刺诗文两次被捕入狱,被驱逐出国,流亡英国、荷兰。1734年他的第一部哲学政治专著《哲学通讯》出版,旋以“违反宗教、妨碍淳良风俗、不敬权威”的罪名被查禁和当众焚毁。支持狄德罗主编《百科全书》并为之撰稿。1778年被选为法兰西学院院士。其著作还有《哲学辞典》、《形而上学论》、《道德论》等。他从唯物主义经验论出发,批判了预定和谐道德论和天赋道德论,认为人只要有完善的感觉和思维的器官,就具备了进行完善行为的工具,也就具有了求得幸福的手段。人的幸福来自身外的物质,所以人人都追求财富和享乐,人人都想统治别人,成为别人的主人,随心所欲地奴役别人。因此,人的本性是自爱。同时人还生来就具有对同类的爱和怜悯心。人们的相互需要和爱他人之心构成了社会基础。但又认为,人的自爱心是极其重要的,往往会压倒爱他人之心,这就需要依靠法律加以调节,而法律最终又是建立在普遍道德律之上的,所以最终还是用普遍道德律来调节利己与利他的关系。按照他的看法,普遍道德律来自自然法。自然法的根本原则,“既不在于使别人痛苦,也不在于以别人的痛苦使自己快乐。”(《十八世纪法国哲学》,商务印书馆1963年版,第99页)自然法出自人的一种本能感情,是永恒不变的。在此基础上建立的道德律也是普遍永恒的。这种道德律可以使个人利益和社会利益和谐一致。他主张,要做到这一点,必须改变现存制度,建立良好的资本主义制度。其伦理思想具有强烈的反专制反宗教色彩,在当时起着一种思想启蒙的革命作用。

伏尔泰

法国启蒙思想家。原名弗朗索瓦·马里·阿鲁埃。1694年11月21日生于巴黎一公证人家庭。1717年中学毕业后从事文学写作,因触犯王室贵族,1717年和1725年2次被监禁。出狱后曾流亡英国,受牛顿、洛克思想的影响。1718年发表第1部悲剧《奥狄浦斯王》一举成名,从此用伏尔泰笔名。1726~1729年居住英国。1733年发表《哲学通信》因此避难10年。1746年当选法兰西学院院士。最后20年定居法国、瑞士边境的费内庄园。1778年2月回到巴黎,被人们称为“卡拉的救星”,同年5月30日病逝。他著作宏富,8开本全集70卷。1778年叶卡特林娜二世以13500利维尔购得其个人存书6902册。主要著作有《牛顿哲学原理》、《哲学词典》、《路易十四时代》、《风俗论》。

伏尔泰

乌东作。伏尔泰(1694—1778)是法国启蒙运动时期杰出的思想家、学者和作家,著有《路易十四时代》、《哲学辞典》等。乌东在伏尔泰雕像中,将人物多疑、风趣、智慧的性格特点表露无遗。他为了将伏尔泰与古代哲学家媲美,让其身着古装。尤其是脸部表情的刻画,被赋予如在希腊雕刻阿里斯托芬中所看到的那种古代人的气质。这件肖像雕刻是体现新古典主义精神的代表作品。

伏尔泰1694~1778

法国作家、哲学家、启蒙主义思想家。出身于巴黎一公证人家庭。学习法律,但他立志于文学。早年曾因写诗讽刺宫廷,获罪入狱,狱中写成第一部悲剧《俄狄浦斯王》(1718),上演成功。不久又被放逐国外。1726~1729年避居英国,回国后写成 《英国书简》(1734),遭到政府查禁,被迫隐居15年。1745年才得以重返巴黎。第二年当选为法兰西学士院院士。后来出使柏林,寄居瑞士等,积极进行政治、社会斗争,宣传启蒙思想。伏尔泰一生著作丰盛,文艺创作有剧本52部,另有史诗、抒情诗、讽刺诗、哲理诗多首和26部哲理小说。悲剧较著名的有 《俄狄浦斯王》、《布鲁图斯》(1730)、《查伊尔》(1732)、《凯撒之死》、《穆罕默德》(1742)等,师承高乃依和拉辛,沿袭古典主义标准,艺术性不算太高。而其新创造的体裁——哲理小说,以它独特的艺术风格成为启蒙文学中最有价值的部分,历来被人们所称道。小说的总主题和思想倾向鲜明,语言精练,笔调诙谐,嬉笑怒骂皆成文章。其中以《查第格》、《老实人》、《天真汉》最为著名。

伏尔泰像

伏尔泰1694—1778Voltaire

法国思想家、文学家。一生写过史诗、抒情诗、讽刺诗、哲理诗、哲理小说和悲喜剧。写有《俄狄甫斯王》、《查伊尔》等50多部剧本。最有价值的是哲理小说。代表作有《如此世界》、《查第格》、《老实人》、《天真汉》等。以滑稽的笔调、半神话式的或传奇式的故事,影射讽刺现实、阐明哲理。参见“美学”中的“伏尔泰”。

伏尔泰1694—1778Voltaire

法国启蒙思想家、作家、哲学家。原名弗朗索瓦·马利·阿鲁埃(Francois Marie Arouet)。在哲学上,深受洛克思想影响,主张唯物论的感觉论,片面强调感觉在认识过程中的作用。承认宇宙按其固有的规律运动,但又认为是上帝给了宇宙以第一推动力。参见“文学”中的“伏尔泰”。

伏尔泰1694—1778Voltaire

法国政治思想家。反对宗教神学和教会制度。反对封建专制制度,主张实行开明君主制度,认为只要有一个具有理性的统治者主持国家,就能实现他所制定的全部改良纲领。主张信仰自由、出版自由和财产自由。同情下层人民,但反对人民革命,希望自上而下的改良。主要著作有《哲学通讯》、《查理十二世史》等。参见“文学”中的“伏尔泰”。

伏尔泰

法国启蒙运动美学代表之一。认为美必须能引起惊叹和快乐两种情感。有相对美和绝对美。前者只打动感官、想象,如艺术作品;后者则打动心灵,如美的道德和行为。参见“文学”中的“伏尔泰”。

伏尔泰1694~1778

原名弗朗棱阿·马利·阿鲁埃。出生于巴黎一个公证人家庭。法国哲学家、史学家、作家。父亲是法律公证人,希望他将来做一名法官,但他却对文学发生兴趣,后来成了一名文人。伏尔泰才思敏捷,多才多艺。他的作品以尖刻的语言和讽刺的笔调而闻名。曾因辛辣地讽刺封建专制主义而两度被捕入狱,并被驱逐出法国。伏尔泰一生写过大量作品,先后写了50多部剧本,其中大部分是悲剧。文学作品中最有价值的是哲理小说。这是他开创的一种新体裁,用戏谑的笔调讲述荒诞的故事,影射和讽刺现实,阐明深刻的哲理。主要哲学著作有《哲学通信》、《牛顿哲学原理》、《形而上学论》等。重要文学作品还有悲剧《查伊尔》、《穆罕默德》,长诗《奥尔良少女》,哲理小说《老实人》、《天真汉》等。伏尔泰活了84岁,可谓文坛寿星了。其长寿之道在于适量的体育运动和良好的生活习惯,尤其是爱好清洁卫生的习惯。认为一个人的干净整齐是有教养的标志之一,也是身体健康的因素之一。因此,他经常洗澡、换衣服,非常注意衣服的整洁卫生。他的书房、卧室总是一尘不染,窗明墙净,书籍摆放得整齐有序。这些习惯一直保持到晚年。他还特别注意眼睛的保健卫生,常常用洁净的凉水洗眼睛,因此,视力一直很好,到了老年,也不曾患过眼疾。伏尔泰还非常注意室外运动和呼吸新鲜空气,每当写作疲乏时,就到自己的苗圃去散步。晨起第一件事就是打开窗户,不管春夏秋冬,总是尽量让室内通风换气,充满阳光,为工作创造一个良好的环境。伏尔泰的良好生活习惯还反映在饮食上,不嗜烟酒,不偏食,食物以清淡为主,喜吃青菜。晚年曾种过许多蔬菜,除自用外还送给他人。严格而有恒地节制食欲,吃适量的流质食物来控制体重。因此,伏尔泰老年时不但没有发胖,而且还保持着优美的体形。由于规律的生活和良好的习惯,伏尔泰直到晚年身体仍然非常健康,80岁高龄时还是步履矫健,体格硬朗,而且还能兴致勃勃地和朋友们一起登上高山看日出。

伏尔泰1694—1778

法国启蒙思想家、哲学家,自然神论者。出身于巴黎一个资产阶级家庭,因攻击封建制度而屡遭迫害,流亡国外,84岁才回到巴黎,同年逝世。他接受了牛顿的宇宙观和洛克的认识论,认为客观物质世界是不以人的感觉为转移的一个广延世界,其最可靠的证明是人的触觉和痛觉;但又承认上帝的“第一推动”,认为大自然惊人的协调性证明上帝是一位伟大的数学家和设计师,它保证了自然界的合理性和人间的善和正义的存在,使人在自然必然性面前保持自己的自由意志。提出“即使没有上帝,也必须捏造一个”的名言。著有《哲学通信》、《形而上学论》、《哲学辞典》等。

伏尔泰1694~1778

法国作家、哲学家、启蒙思想家。原名弗朗索瓦·马利·阿鲁埃。出身资产阶级家庭。从小喜爱文艺。中学毕业后,因作诗讽刺宫廷而遭囚禁。在狱中完成第一个悲剧《奥狄浦斯王》,出狱后上演盛况空前。此后因宣传启蒙思想,多次受迫害并被放逐国外。为避开当局追捕,晚年避居法瑞边境,积极参加政治和社会斗争。逝世前回到巴黎。他的文学创作极为丰富多彩,包括史诗、抒情诗、小说、戏剧等,而以哲理小说影响最大。其中著名作品有《查第格》(1747)、《老实人》、《天真汉》(1767)等。《老实人》(1759)写一天真老实的青年受其老师邦葛罗斯宣扬万事皆有定数的教育,以为世界一切皆善。以后因与男爵小姐相爱,被赶出爵府。漂流异乡,经历无数艰难困苦,才在君士坦丁堡找到被生活折磨得又丑又老的情人。老实人忠于年轻时许下的诺言,与她结为夫妻,终在劳动中才找到了幸福。小说揭穿了封建王国永世长存的谎言。书中所写的拉美黄金国是作家虚构的乌托邦。其小说的冲突多以圆满的结局告终,反映了他的温和的政治立场。他赞美中国的开明君主制度,曾将元曲《赵氏孤儿》改写成悲剧《中国孤儿》。在文学风格上承袭古典主义,寓意清晰,说理透彻,讽刺机智冷隽,堪称一代启蒙宗师。

伏尔泰1694——1778Voltaire

法国启蒙运动的领袖人物,著名文学家、哲学家。因为反对专制制度和宗教曾两次进巴士底监狱,被驱逐而亡命英国。回国后被迫匿居。他曾在柏林居住过,最后在法国瑞士边界的一个庄园渡过人生最后的二十年。著作有:《哲学通信》、《形而上学论》、《哲学词典》等。

伏尔泰作为一个自然神论者,早期并不否认上帝的存在。他认为,“整个自然界……都应该服从一个最初的推动者”。但他认为,上帝不创造世界,只能给世界以最初的推动。他的思想后来更接近唯物论,但终于没有摆脱神学观点,是披着“自然神论”外衣的唯物论。

他第一个在法国宣传洛克的学说,继承唯物论的经验论。他认为,外界对象是客观存在,人也是物质。自然界的运动是有规律的。他认为灵魂就是意识,是物质头脑的属性或能力。他说“思想是神授予物质的一种属性”。他认为,一切现象都是通过感官获得的。所以,他反对“天赋观念”论。他指出,感觉是外界对象作用感官的结果,因此他批判贝克莱的“存在就是被感知”。他批判莱布尼兹的单子论是谁也不懂,他自己也不懂的东西,反对“预定和谐”说。

伏尔泰主张理性,反对盲目信仰,尖锐抨击天主教与宗教神学。他说教皇主教是“卑鄙流氓”、“两脚禽兽”。教会是“最无耻的骗人罗网”。一部教会史就是抢劫、谋杀、迫害的历史。他反对教会干预科学,反对宗教迫害,主张宗教宽容。他认为宗教迷信产生于人民的无知和僧侣的欺骗,他号召人民打倒僧侣。但他的批判是不彻底的,他主张保留上帝和宗教,认为这是约束平民,保证社会安宁所需要的。

伏尔泰反对君主专制制,认为,最好的制度是英国的君主立宪制,他认为自由平等是人的自然权利,但这只是就上帝赋予人的能力而言,实际上人们之间不能平等,弱肉强食是普遍规律。社会中必然要分为支配者和服从者,这是天经地义的事,否则社会就不能存在。他认为,私有财产是神圣不可侵犯的,人们在财产上不可能平等。这是他的妥协性的表现。

伏尔泰的思想促进了无神论思想的发展。

伏尔泰1694—1778Voltaire

18世纪法国著名的文学家、哲学家、历史学家。生于巴黎一公证人家庭。最初在耶稣会办的伟大的路易中学就读,常与思想自由的贵族女子交往,并开始写思想自由的诗歌。中学毕业后,他学过法律,当过驻外使馆的秘书和法庭的书记。他青年时代就锋芒毕露,以他口若悬河的辩才和言谈中俏皮的警句名闻遐尔。由于他在言谈中对摄王不敬和写诗讽刺贵族,曾两次入狱。出狱后避居英国,潜心考察英国的政治制度、哲学与文艺。他在狱中曾写下悲剧《俄狄浦斯王》和史诗《亨利亚特》,被宫廷贵族捧为“法兰西最优秀的诗人”。在英国考察三年,把心得写成《哲学通讯》(又名《英国通读》),宣扬信仰自由和唯物主义。该书于1734年秘密出版,立即遭到查禁,法院下令逮捕他。他逃离巴黎,躲在偏僻的西雷小城,在女友夏德莱夫人家里住了十五年。期间,他专心致志于著书立说,创作了悲剧《恺撒之死》、《穆罕默德》、长诗《奥尔良的少女》、历史著作《路易十四的时代》及科学著作《牛顿哲学原理》等。1746年被选为法兰西学院院士。后来他失去法国宫廷的信任,接受普鲁士国王腓得烈二世之邀,赴柏林做国王的高级侍从。最后他与腓得烈二世决裂,终于离开柏林。1760年后,定居于菲尔奈,过着领主般的生活,撰写了大量作品,如哲理诗《里斯本的灾难》、哲理小说《查第格》、《老实人》、《天真汉》等,还编集了《哲学辞典》一书。但他在菲尔奈的主要活动是撰写了大量抨击反动教会、专制暴行、草菅人命等黑暗现象的小册子,对教会制造的卡拉事件,进行了有力的控诉,点燃了全欧性的愤怒舆论。他被进步人士尊为“菲尔奈教长”。伏尔泰是个多产作家,他的全集包括哲学著作、历史著作、史诗、抒情诗、讽刺诗、哲理诗、哲理小说,50多部悲剧和喜剧,10000多封信札。伏尔泰不仅以戏剧传播启蒙思想,而且写了几部哲理小说,其宣传作用比戏剧更有力量。小说《查第格》(又名《命运》),塑造了一个聪明能干、品德高洁的青年查第格,但命运对他来说是不可理解的。他每作一件好事后总招来一场灾难。说明法国社会充满着邪恶。小说最后以查第格当上国王结束,体现了作者的需要“哲学家国王”的政治思想,同时小说也写出了启蒙哲学家的遭遇。他的哲理小说的特点是人物、故事、背景都出于虚构,有点荒诞不经,但蕴含着深刻的哲理性,对法国不合理社会作出透辟的分析和无情的批判;伏尔泰的小说多取材于民间传说故事,让它发射出智慧的光芒。他是一位语言大师,作品语言精炼简洁。尤其是流畅雄辩的政论性散文,极富于逻辑性、讽刺性、战斗性和启发性。

伏尔泰

Voltaire (1694-1778)—French Enlightenment(启蒙运动)scholar and philosopher,whose real name is Francois Marie Arouet

~主义Voltairianism

- 一顾恩是什么意思

- 一顾重是什么意思

- 一顿是什么意思

- 一顿下是什么意思

- 一顿口是什么意思

- 一顿噘是什么意思

- 一顿屁股是什么意思

- 一顿把是什么意思

- 一顿炮脚是什么意思

- 一顿省一把,三年买匹马是什么意思

- 一顿省一把,十年买匹马是什么意思

- 一顿胡嚼乱啃是什么意思

- 一顿能吃三升米是什么意思

- 一顿道是什么意思

- 一顿食是什么意思

- 一顿饭的短暂的时间是什么意思

- 一顿饭,七分饱是什么意思

- 一领是什么意思

- 一领大衣是什么意思

- 一领新秋簟,三间明月廊。是什么意思

- 一颇树是什么意思

- 一颗是什么意思

- 一颗一粒的粮食是什么意思

- 一颗印是什么意思

- 一颗县印是什么意思

- 一颗宝珠是什么意思

- 一颗心吊在嗓子眼上是什么意思

- 一颗心悬在半天云里是什么意思

- 一颗心放进肚子里是什么意思

- 一颗新星是什么意思

- 一颗明珠土里埋——早晚得出头是什么意思

- 一颗星,保夜晴是什么意思

- 一颗未出膛的枪弹是什么意思

- 一颗未出镗的枪弹是什么意思

- 一颗樱桃天付与,数声水调人飘逸。是什么意思

- 一颗烟是什么意思

- 一颗真心唱给新结识的情人是什么意思

- 一颗籽籽是什么意思

- 一颗红心是什么意思

- 一颗红豆是什么意思

- 一颗老鼠屎,败坏一锅汤是什么意思

- 一颗耗子屎打坏一锅汤是什么意思

- 一颗苹果干的爱情是什么意思

- 一颗萝卜大的谷子是什么意思

- 一颗葡萄是什么意思

- 一颗葡萄)(车前子)是什么意思

- 一颗豆是什么意思

- 一颗赤诚的心是什么意思

- 一颗针两头是尖,不能缝衣;一个人三心二意,一事无成是什么意思

- 一颗钉子能救一个马掌,一个马掌能救一匹马是什么意思

- 一颗钱是什么意思

- 一颗颗儿是什么意思

- 一颗麦子一道缝,一个人儿一个性是什么意思

- 一颗黄豆磨不成浆是什么意思

- 一题是什么意思

- 一题多作是什么意思

- 一颜是什么意思

- 一颜颜是什么意思

- 一额子眼是什么意思

- 一额眼是什么意思