黄毛鼠测报调查方法

黄毛鼠(Rattus rattoides),别名罗赛鼠、拟家鼠、黄哥仔、园鼠。

1 生物学特性和危害

1.1 分布

主要分布在长江以南地区及台湾。尤其福建和两广的沿海平原区,数量更多,在当地农田害鼠中占首位。

1.2 形态特征

体型中等,躯干细长,成年鼠体长140~175mm,体重100~200g。尾细长,略大于或等于体长。后足长一般不到33mm,比褐家鼠和黑家鼠要短,这是重要鉴别特征之一。耳薄而短,向前折,不到眼部。雌鼠乳头6对,胸部和鼷部各3对。

背毛黄褐色,腹毛灰白色,毛基灰色,毛尖白色(黄胸鼠胸毛尖端必是黄毛,黄毛鼠则非黄色)。背部与腹部毛色无明显分界。前后脚背面毛白色。尾环的基部有浓密的黑褐色短毛,因而尾环不甚明显,尾上下面颜色近似。

1.3 生活习性

黄毛鼠是喜湿性鼠类,多在近水、凉爽的地方活动和作窝。喜栖在田埂、果园、甘蔗地、菜地、灌木丛、塘边、河堤、沟渠和路旁等处。冬季作物收割后,则迁至稻草堆下,偶尔在室内捕获到。洞穴较为简单,挖得也较浅,洞口2~4个,多的至6个。洞道多分支,洞内一般有1个窝巢,最多的有3个,多由稻草和野草铺垫。昼夜均活动,以夜间活动较多。活动时间和活动范围随季节和食物丰富程度有所变化。

1.4 食性

食性较杂。主要食用农作物的茎、叶和种子以及草根、草籽等。还捕食小鱼、昆虫、青蛙、虾、蟹及田螺等。

1.5 繁殖

繁殖力很强,全年均可繁殖。一年可繁殖4~6胎,每胎产仔5~8只,多的达14只。在中南地区春、秋两季是繁殖高峰。春峰在5~7月,秋峰在8~10月。12月至翌年的2月很少繁殖。

1.6 危害

盗食稻、麦幼苗、种子。对水稻、花生、豆类、甘蔗、蔬菜、小麦、柑橘和甘薯等农作物的危害较重。水稻抽穗扬花时啮咬茎基部,造成受害株枯心、白穗、倒伏枯死,孕穗成熟期撕剥稻壳取食浆粒。据报道,一只黄毛鼠1天可吃100多株水稻,严重时减产70%~80%。黄毛鼠常危害各种蔬菜的嫩芽,被破坏的蔬菜往往枯萎,如甘蓝、白菜等。同时,对其他农作物(如甘蔗、甘薯、花生、各种瓜类、豆类等)、柑橘树皮及池塘中的小鱼也有不同程度的危害。

2 主要影响因子

在南方,夏、秋高温、高湿季节,因炎热气候其哺乳期的仔鼠成活率明显降低,冬、春两季的气温不太冷,对它生存并不构成威胁,甚至对它更加适宜。因食物丰富,对种群数量变化无不利影响。

作物布局变化、环境改造对种群数量变化影响较大。耕作粗放,有利黄毛鼠的种群发展和繁衍。

3 调查项目与方法

3.1 密度调查

用夹夜法调查。计算总捕获率和黄毛鼠捕获率。结果记载于表9-1。

3.2 繁殖情况调查

对捕获的黄毛鼠,检查鼠龄、雌鼠繁殖百分率、胎仔数,雄鼠生殖情况,结果记载于表9-2。

3.3 危害情况调查

在捕鼠样方内,对主要受害作物进行被害率、产量影响调查。结果填入表9-3。

4 预测预报方法

黄毛鼠全年繁殖高峰为5~7月和9~10月,妊娠期20~24天,当监测鼠情显示,雌鼠怀孕率达到50%以上,未来25天以后,种群数量达到高峰,发生量大。

发生期预测式(彭文富等,1994):

产仔高峰期=怀孕率40%~50%的日期+妊娠期

种群数量高峰期=产仔高峰期+乳鼠期+幼鼠期÷2

暴食出现期=种群数量高峰期+亚成体期÷2

妊娠期21~24天,乳鼠期:第1~15天,幼鼠期第16~70天,亚成体期第71~160天,成体期第161天。

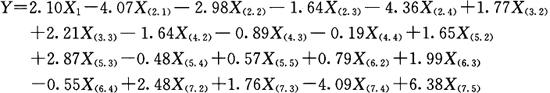

种群数量预测模型:

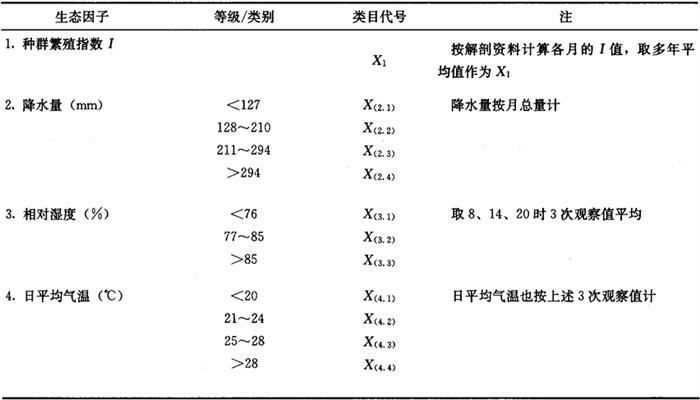

黄毛鼠七类生态因子数量划分标准

注:常弘等,1995。

5 附录

年龄分组指标:

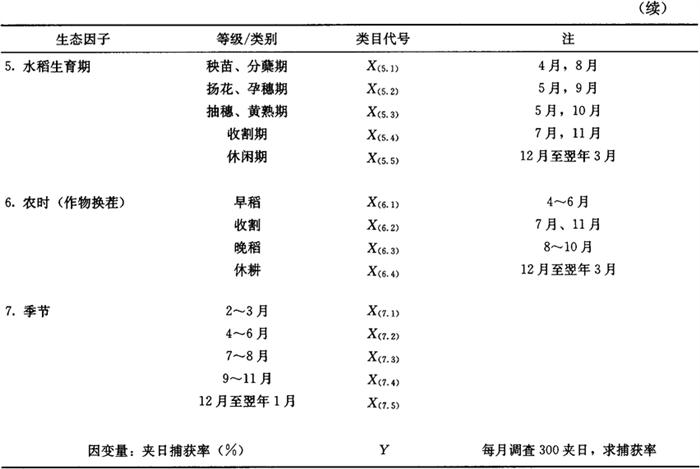

胴体重法

注:黄秀清等,1994,广东。

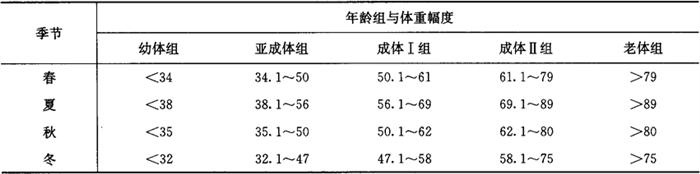

谢福才1994年报道,黄毛鼠体重和体长在不同季节里增长速度是不一样的。夏季增长快,冬季增长慢,因此,不同季节的划龄标准值不一样。

不同季节黄毛鼠体重(g)划龄对照表

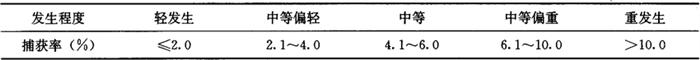

发生程度分级:

注:黄秀清等,2001。

- 半晚夕[v

i]子是什么意思

i]子是什么意思 - 半晡是什么意思

- 半晡暗是什么意思

- 半晡暗边是什么意思

- 半景是什么意思

- 半晴半阴是什么意思

- 半暖微寒,欲晴还雨,是什么意思

- 半暝是什么意思

- 半暝三更是什么意思

- 半暝囝是什么意思

- 半暝遁是什么意思

- 半暝顿是什么意思

- 半暴露疗法是什么意思

- 半更是什么意思

- 半更子是什么意思

- 半月是什么意思

- 半月刊是什么意思

- 半月十朝是什么意思

- 半月居是什么意思

- 半月履是什么意思

- 半月山大佛是什么意思

- 半月形是什么意思

- 半月形刮削器是什么意思

- 半月形改变是什么意思

- 半月形牙是什么意思

- 半月形的军阵是什么意思

- 半月形的垒壁是什么意思

- 半月征是什么意思

- 半月扫是什么意思

- 半月拖蓝是什么意思

- 半月日是什么意思

- 半月朝阳是什么意思

- 半月板是什么意思

- 半月板囊肿是什么意思

- 半月板弹响试验是什么意思

- 半月板损伤是什么意思

- 半月板损伤的关节镜诊断是什么意思

- 半月板股骨前韧带是什么意思

- 半月板腓侧韧带是什么意思

- 半月湾是什么意思

- 半月现象是什么意思

- 半月瓣是什么意思

- 半月神经节是什么意思

- 半月线是什么意思

- 半月线疝是什么意思

- 半月臺是什么意思

- 半月谈是什么意思

- 半月障是什么意思

- 半有序集是什么意思

- 半有意识半无意识的样子是什么意思

- 半朝銮架是什么意思

- 半朝銮驾是什么意思

- 半木建筑是什么意思

- 半本戏是什么意思

- 半札是什么意思

- 半机制品是什么意思

- 半机械化是什么意思

- 半机械化农具是什么意思

- 半朽临风树,多情立马人。是什么意思

- 半杈是什么意思