头饰

饰(饰物;鬓饰;首饰) 鸣珰 头面

衣服首饰:衣饰

妇女的首饰名:钿(~黛;~璎;~钗;~头;花~) 鎞 錜(华~) 笄栉 翠翘 髴(蓬首去~) 珈(六~) 胜 簂 頍 银胜 云雁 搔头 步摇 花子 珠翠 钗梳

首饰与衣裙:钗裙

首饰与润发之脂膏:钗泽

一种可梳发的首饰:银篦

旧时立春时戴的首饰:旛胜 幡胜

端午节避邪的一种头饰:钗头符

旧时小儿的金属首饰:钳锁 钳鏁

古时未成丁者的发饰:角

古代妇女的一种金质首饰:金篦 金鎞

镶嵌金银玉贝等物的首饰:钿翠 钿金

镶嵌金银玉贝等物的鸟形首饰:钿鸟

镶嵌金银玉贝等物的雀形首饰:钿雀

镶嵌金银玉贝等物的蝉形发饰:钿蝉

嵌有金花的妇人首饰:金钿

用珠穿缀而成的花状头饰:珠花

朵形的首饰:铢子

古代妇女的一种花形首饰:花胜 华胜

发饰的总称:钗钿

定发具:约 玉掻头

女子首饰繁多:金钗十二(~行)

笄/簪白笔/簪/簪花/步摇/钗/蓝翎/顶戴/面衣/花翎/幂䍠/透额罗/盖头/卧兔儿/额子/头箍/遮眉勒子/貂覆额/发鼓/花子/花钿/胜/斜红/妆靥/鸦黄/嗁妆/香泽/铅粉/梳篦/胭脂/黛眉/黛/耳环/珥珰/玉玦/耳坠/充耳/耳套/眼镜

头饰toushi

头饰也叫花冠,本来是指戴在头上的装饰品。在幼儿园的手工教学活动中可以教给幼儿一些制作头饰的简单方法,如做发卡、发带、花冠。可以利用各种废旧物品,经剪、撕、贴、编织等各种过程做成种种质地不一、形状不一的头饰。头饰做成后,可以把它们戴到布娃娃、木偶头上去,也可以在幼儿进行表演活动时自己戴上,当作道具用。

头饰

古代妇女以长发为美,尤其在梳髻时代,发短、发疏或发秃的妇女,为达到时尚标准,只好在发间结上一些假发,也称作假髻。假髻多由假发制成, 有 “𩬳头”、“𩭲髻”、 “䯼髻”、 “鬏髻”、 “蔽髻”。王后所戴的假髻称作“副”,也叫 “副贰”。从汉代开始不断有假髻出土,南北朝隋唐时代也很盛行。巾帼也是一种假发,因属妇女专用,故引伸为妇女的代称。不过与假髻不同,巾帼是纯为假发编织成的貌似发髻的饰物,用时只要套在头上即可,与帽子颇为相似。唐代称这种形式的假髻为 “义髻”。清代妇女也有戴假髻的习俗,比较典型的是满族妇女的旗髻。道光以前,满族妇女梳髻,一般多在髻中插上一个框架,俗称架子头。咸丰以后,髻式逐渐增高,进而发展成一种高如牌楼式的固定饰物,戴时只要套在头上,再加插一些绢花即可。古代妇女将头发挽成发髻后,还要以簪钗贯连固定,以免发髻散乱。簪本名 “笄”,早在新石器时代,妇女就已经使用发笄。据《仪礼》等书记载,女子年满十五,便要举行“笄礼”,古时称女子成年谓“及笄”,盖源于此。古代发笄形式繁多,从质料看,就有石、竹、蚌、玉、骨、铜和金等多种。秦汉以后,笄称作“簪”。这时期无论在材料上、设计上、加工制作上,都有更高要求。上古时期的石笄、蚌笄、竹笄等,已逐渐被淘汰,取而代之的是玉簪、金簪、玳瑁簪、琉璃簪等。玉簪在汉代以后,一直是妇女的主要头饰。古代妇女头饰中,还有一种发钗的饰物。发钗具有发簪同样的作用,不过为双股。两汉时期,发钗为并列的双股。两晋以后,两股之间距离明显分开。隋唐时代,高髻盛行。这时流行两种或两种以上材料制成的发钗。宋代发钗又恢复到两股并列状。明清之际,发钗的制作花样翻新,更为精美。从春秋时期开始,在簪钗的基础上,产生了步摇。步摇的底座通常为钗,钗上缀有活动的花枝; 走动起来,随着步履的颤动而不停地摇曳,故名步摇。两汉时期步摇比较流行。唐代妇女对步摇的使用也十分普遍。五代时期插戴步摇者仍很普遍,此后逐渐衰落。梳篦是古时人手必备之物,时间一久,便形成了妇女插梳的风气。从新石器时代开始,古人便有了插梳的作法。秦汉以后衰落,至魏晋以后,插梳之风才流行起来。唐代妇女不仅喜欢插梳,同时还喜欢插篦。宋代妇女崇尚插梳,不下于唐代,而且达到如痴如醉的程度。元代以后,插梳之风,逐渐式微,到明清时差不多已被遗忘。以鲜花簪首的风习,最早出现在汉代。汉以后,并未衰竭,直到清代。除鲜花外,古代妇女也插戴假花,多用罗绢。金钿也是一种假花,即用金属制成的花状饰物。唐代金钿的制作,技术极为精良。金钿上多贴一层鸟羽,被称作 “翠钿”。如果在金钿上镶以宝石或直接用宝石制成花朵,便称为“宝钿”。此外在古代妇女头饰中,还有金胜、方胜、宝镊等名目的饰物。“胜”是古代传说中西王母所用的一种头饰。汉魏时期,妇女戴胜现象十分普遍。用金制成的称金胜。方胜是由两个菱形叠压相交组成的饰物,具有连绵不断的吉祥寓意。镊子本来是妇女修容的一种工具,有时也用来插发,俗称“宝镊”。

镶宝金钗

头饰Tou shi

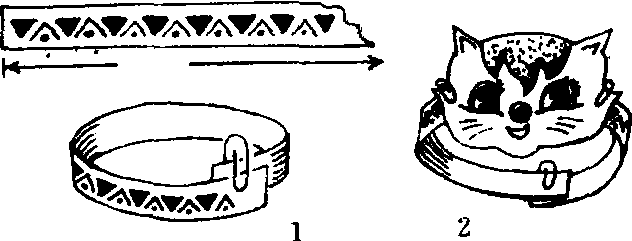

游戏或表演节目戴在头上的装饰物、形象化妆物。例如,扮演蜜蜂、蝴蝶、大树、苹果等某一角色戴上头饰,既表明扮演的角色形象,又不影响动作和面部表情增添节目的情趣。头饰的制作方法是,剪一条65厘米长的草板纸条,贴彩纸加以美化和装饰,将纸条弯成圆圈用曲别针固定,作成头圈,另取白板纸,画成表演的角色形象,剪下来,用曲别针别在头圈上,作成头饰,头圈可长期保存备用。

头饰

头饰

headdress

头饰

headgear

- 黄水枝是什么意思

- 黄水枝是什么意思

- 黄水潮天的故事是什么意思

- 黄水生是什么意思

- 黄水疮是什么意思

- 黄水疮是什么意思

- 黄水疮是什么意思

- 黄水疮是什么意思

- 黄水疮药是什么意思

- 黄水疮药膏是什么意思

- 黄水芋是什么意思

- 黄水芋是什么意思

- 黄水芋是什么意思

- 黄水藨叶是什么意思

- 黄水藨叶是什么意思

- 黄水藨叶是什么意思

- 黄水遥是什么意思

- 黄永华是什么意思

- 黄永华是什么意思

- 黄永厚是什么意思

- 黄永安是什么意思

- 黄永川是什么意思

- 黄永年是什么意思

- 黄永强是什么意思

- 黄永文是什么意思

- 黄永松是什么意思

- 黄永武是什么意思

- 黄永玉是什么意思

- 黄永玉是什么意思

- 黄永玉是什么意思

- 黄永玉是什么意思

- 黄永玉木刻集是什么意思

- 黄永玉读书是什么意思

- 黄永聪是什么意思

- 黄永胜是什么意思

- 黄永胜是什么意思

- 黄永胜是什么意思

- 黄永胜是什么意思

- 黄永胜是什么意思

- 黄永胜(1910—1983)是什么意思

- 黄永辉是什么意思

- 黄永辉是什么意思

- 黄永钦是什么意思

- 黄永顺是什么意思

- 黄汉是什么意思

- 黄汉是什么意思

- 黄汉是什么意思

- 黄汉侯是什么意思

- 黄汉升的箭——百发百中是什么意思

- 黄汉强是什么意思

- 黄汉新是什么意思

- 黄汉樑是什么意思

- 黄汉民是什么意思

- 黄汉民是什么意思

- 黄汉江是什么意思

- 黄汉湘是什么意思

- 黄汉辉是什么意思

- 黄汉通是什么意思

- 黄汗是什么意思

- 黄汗是什么意思